Переломы ладьевидной или полулунной кости

Согласно биомеханическим исследованиям порядка 70% нагрузки на лучезапястный сустав ложатся на полулунную кость, однако перелом полулунной кости запястья встречается сравнительно редко и возникает при падении на кисть, отведенную в локтевую сторону. Иногда перелом сочетается с вывихом, переломами других костей запястья или переломом костей предплечья. В большинстве случаев при переломе полулунная кость раздавливается. Иногда бывает отрыв тыльного отростка кости.

Причины возникновения перелома полулунной кости

Основными причинами возникновения перелома полулунной кости являются:

- падение на отведенную в локтевую сторону кисть;

- прямой удар по кисти.

Переломы бывают поперечные, продольные, осколочные, компрессионные и отрывные (отрыв тыльного отростка).

Симптомы и диагностика перелома полулунной кости

Клинически перелом полулунной кости может напоминать повреждения других костей кисти, однако, есть и характерные симптомы:

- незначительный или умеренный отек в области травмы;

- болезненность нарастает при постукивании на средний и безымянный пальцы и при попытке разогнуть кисть к тылу;

- болезненность резко усиливается при полном сгибании и разгибании кисти, особенно в положении локтевого отведения.

Диагноз устанавливается с учетом жалоб, механизма получения травмы, объективного осмотра области повреждения и результатов рентгенологического исследования. Снимки обязательно делать в фас, профиль и полупрофиль.

Лечение перелома полулунной кости

При раннем распознавании перелома полулунной кости необходимо обездвижить и зафиксировать кисть в положении локтевого отклонения на 1,5-2 месяца. При отрывных переломах достаточно иммобилизации на 3 недели. В некоторых случаях перелом полулунной кости кисти рекомендуется лечить наложением гипсовой повязки с проволочным вытяжением за кончик среднего пальца. Срок вытяжения составляет 6 недель, покоя — порядка 8-10 недель.

После 4 недель иммобилизации обязательно проводится повторное рентгенологическое исследование, чтобы определить ход заживления. Обычно сращение кости происходит без существенных осложнений, а трудоспособность восстанавливается через 3-4 месяца.

Иногда гипс снимается преждевременно, что приводит к повторному смещению. В таком случае пострадавшему назначают оперативное лечение с использованием методики остеосинтеза (восстановление костной ткани путем укрепления металлическими пластинами). Кроме того, хирургическое вмешательство показано при осколочных переломах и асептическом некрозе (болезнь Кинбека), который приводит к омертвению костной ткани из-за нарушенного кровообращения.

→ Реабилитация после перелома полулунной кости в Москве

Реабилитация после перелома полулунной кости

После снятия гипсовой повязки необходимо восстановить движения в кисти и в лучезапястном суставе. Комплекс реабилитационных мероприятий состоит из:

- лечебной гимнастики (ЛФК);

- массажа;

- физиопроцедур (фонофорез, ультразвук, ультрафиолетовое облучение).

На раннем этапе реабилитация после перелома полулунной кости заключается в выполнении комплекса упражнений для пальцев руки и локтевого сустава для профилактики мышечной атрофии. На следующем этапе (сразу после снятия гипсовой повязки) пострадавший под руководством реабилитолога выполняет упражнения со сниженной амплитудой движения. На завершающем этапе восстановления (для каждого пациента он наступает в индивидуальные сроки) упражнения направлены на укрепление лучезапястного сустава.

Комплекс упражнений при переломе полулунной кости

- Упражнения для лучезапястного сустава после перелома полулунной кости

Заключение

Полулунная кость имеет особое местоположение, поэтому травмировать её сложно. Однако если подобное таки произошло, следуйте всем рекомендациям лечащего врача и не занимайтесь самолечением, чтобы не допустить осложнений. Наиболее тяжелым осложнением считается асептический некроз полулунной кости.

Источник

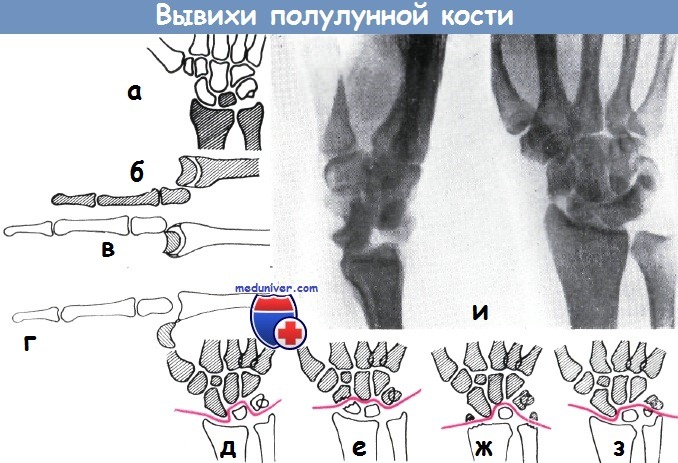

Лечение переломов и вывихов полулунной костиПереломы полулунной кости встречаются редко. Как правило, они наблюдаются при наличии переломов нескольких костей. Непосредственное повреждение этой кости наблюдается у боксеров, возникает оно и при обратном толчке пусковой (заводной) ручки. Непрямое повреждение наступает при падении на кисть. По локализации переломы могут быть двух видов: перелом тела и перелом отростка кости. Симптомы перелома: ограничение движений запястья и среднего пальца, припухлость в области запястья. Перелом очень часто осложняется вывихом. Эти переломы могут привести к развитию псевдартроза или остеомаляции. Среди 437 больных Шнека с повреждением запястья перелом ладьевидной кости наблюдался у 154, тела полулунной кости — у 23, отростка той же кости — у 59 больных. Кроме того, на этом же материале перелом трехгранной кости имел место у 18, большой многогранной кости — у 13, гороховидной кости — у 13, крючковатой кости — у 8 и, наконец, головчатой кости — у б больных. Перилунарный вывих. Впервые был описан Гиппократом. Мальгень наблюдал его на вскрытии. Характерной особенностью вывиха полулунной кости является то, что в большинстве случаев эта кость не вывихивается, а наоборот — среди всех остальных костей запястья только она остается на месте. Итак, происходит вывих не самой полулунной кости, а дистального ряда костей запястья, включая трехгранную и ладьевидную кости в дорзальном направлении. Ввиду того, что вывих происходит вокруг полулунной кости, более правильным можно считать название «околополулунного дорзального вывиха».

Перилунарный вывих иногда сопровождается переломом шиловидного отростка лучевой или локтевой кости (трансстилоперилунарный вывих Кинбёкка). Если связь полулунной и лучевой кости нарушается, то есть разрывается дорзальная связка, то гюлулунная кость может сместиться вентрально вплоть до 180°. В таких случаях мы имеем полное основание говорить о «вывихе полулунной кости». Если перилунарный вывих сопровождается поперечным переломом ладьевидной кости, то перед нами имеется картина переломо-вывиха бе Кёрвена. Далее, в том случае если происходит перелом и трехгранной кости и отломок ее вывихивается вместе с полулунной костью, то говорят о повреждении Элеккера.

Вывих полулунной кости наступает от непрямого действия силы. Механизм вывиха: при падении на ладонь, в момент тыльного сгибания кисти кости дистального ряда запястья, ввиду максимального переразгибания, смещаются в дорзальную сторону. Однако полулунная кость, будучи в тесной связи с лучевой, остается на месте или же делает поворот вокруг прочной лучекарпальной связки. Наиболее характерные симптомы вывиха: укорочение запястья и утолщение его в передне-заднем диаметре, согнутое состояние пальцев — кисть в виде «когтя», болезненное выбухание на ладонной поверхности запястья, невозможность выполнения ладонного сгибания и, наконец, симптомы сдавления нервов. Для установления диагноза важную роль играют данные анамнеза о тяжелой травме, наступившей при переразгибании кисти. Неоспоримые доказательства дает рентгеновский снимок, причем главным образом в боковой проекции. Дистальная суставная поверхность полулунной кости располагается свободно, однако при наличии типичного перилунарного вывиха её соотношение к лучевой кости остается нормальным. Дистальный ряд костей запястья располагается проксимально и дорзально от полулунной кости. В случае застарелого вывиха остальные кости запястья являются остеопоротичными.

Для лечения вывиха полулунной кости рекомендовали ее удаление (Каппис, Пфаб, Гирш, Элеккер), до тех пор пока Финстерер не предложил, а Бёлер и Шнек не сообщили о хороших результатах, полученных при помощи дистракционных методов. В случае свежей травмы следует попытаться провести репозицию дистракционным способом. Суть этого способа заключается в следующем: головчатая кость оттягивается от лучевой на такое расстояние, чтобы создалось достаточно большое пространство для полулунной кости, которая вправляется надавливанием на ее волярную поверхность. По указанию Бёлера, оттягивание производится при помощи «гильзы для вытяжения пальцев» или же аппарата для вытяжения. Продолжительность действия тяги должна быть по крайней мере 10 минут. «Захват милиционера» (Polizeihandgriff), предложенный Шнеком, отвергается Херцегом ввиду опасности повреждения срединного нерва (об этом было упомянуто в главе о повреждениях нервов).

Репозиция бескровным путем уже через несколько дней после момента травмы представляет трудности. Через две-три недели успешная репозиция при помощи вытяжения уже не может быть осуществлена. На этом этапе хорошие результаты могут быть получены только путем операции.Успешная репозиция не позже 3—4 недель после травмы производится оперативным путем, но без дистракции. Если после травмы прошло больше 12 недель, то репозиция может осуществляться только оперативным путем с применением дистракции. Если вправление вывиха оказалось безуспешным или же повреждение не было своевременно диагностировано, то возникает картина застарелого вывиха полулунной кости. При этом запястье является припухшим, движения пальцев и запястья ограничены, болезненны. Нередко к вывиху присоединяются симптомы сдавления срединного нерва. Вправление вывиха можно производить только после выделения костей из окружающей рубцовой ткани. Однако это не всегда удается при одновременном осуществлении тяги. Полулунную кость следует удалять только в тех случаях, если она смещена в волярную сторону и оказывает давление на срединный нерв. Несмотря на то, что в случае застарелого вывиха полулунной кости Прохнов для избежания дегенерации ее и возникновения артрозов предлагает удаление кости, решиться на эту операцию можно только при наличии серьезных показаний, так как после удаления кости функция кисти сильно страдает. Некроз полулунной кости или, по старому названию, размягчение (маляция)полулунной кости, у мужчин наблюдается в два раза чаще, чему женщин. Он наступает чаще всего в возрасте 20—40 лет. В начале заболевания симптомы являются острыми, а позже принимают хронический характер.

Диффузные боли в области запястья постепенно локализуются в области одной полулунной кости. В механизме возникновения лишь очень редко отмечается тяжелая травма, приводящая к перелому кости. Подозрение на роль травмы в возникновении некроза кости может возникать только тогда, когда имеется непосредственная связь между моментом травмы и временем возникновения жалоб. Однако, как правило, значительная травма в анамнезе больного не фигурирует. В большинстве случаев у таких больных имеет место хроническое раздражение. Так, например, у работающих на специальных машинах при асфальтировании дорог, а также у имеющих дело с машинами, действующими сжатым воздухом, и, наконец, у каменотесов некроз полулунной кости следует рассматривать как профессиональное заболевание. Яник в своем руководстве приводит две гипотезы возникновения некроза полулунной кости: Рошток различает два вида некроза полулунной кости: краевой некроз и некроз центрального отдела кости. Способы лечения должны быть строго индивидуальными, и не следует забывать о том, что часто жалобы больных являются следствием имеющихся деформирующих артрозов. Консервативное лечение заключается в иммобилизации, а затем в постепенной мобилизации неподвижного запястья. При наличии тяжелого артроза рекомендуется фиксировать кисть кожаным тутором. Хирургические способы лечения — тотальное удаление полулунной кости по Мюллеру или же удаление ее покровной пластинки по Конъецки — редко улучшают состояние больного. После удаления полулунной кости отсутствует один из опорных пунктов запястья, а это нарушение его формы приводит к артрозу окружающих суставов. Видео нормальной анатомии костей кисти— Также рекомендуем «Принципы ампутации пальцев кисти и костей запястья» Оглавление темы «Лечение травм кисти»:

|

Источник

Ладьевидная кость (от лат. «scaphoideum») являет собой важнейший фрагмент запястья человека. Включающее в себя колоссальное количество косточек, оно определяет возможность выполнения мелких движений и гарантирует пластичность и точность каждого действия. Любое повреждение лучезапястного сустава подвергается оценке травматолога, потому как нередко сами пострадавшие ошибочно расценивают данную травму, как сильный ушиб или растяжение связок. Перелом ладьевидной кости кисти чреват развитием серьезных последствий, а значимость основана на частоте, трудностях выявления и лечения.

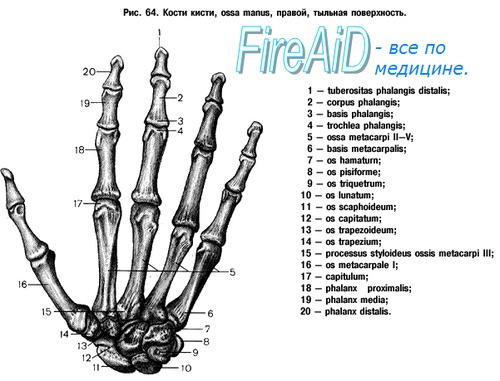

Анатомические особенности кости

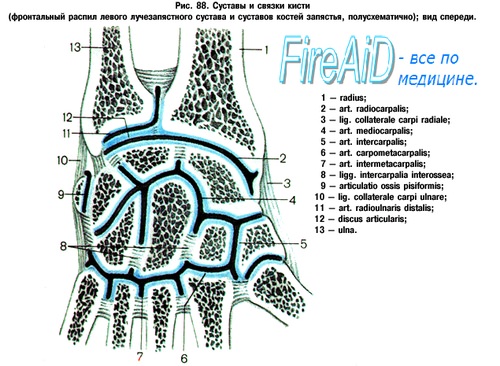

Запястье состоит из восьми небольших костей, которые фиксируются в ряд (по четыре фрагмента в каждом) между костями предплечья (лучевой и локтевой) и пястными. В области первого пальца ладьевидная косточка прекрасно пальпируется в месте, так называемой, анатомической табакерки – между сухожилиями большого разгибателя и отводящей мышцы.

Анатомия костей запястья и лучезапястного сустава крайне сложная, но именно их работа помогает нам осуществлять движения кистью в различных плоскостях и при этом сохранять суставную прочность. Все структурные элементы располагается плотно друг к другу, соединяясь связками. Такое расположение костных фрагментов объясняет нарушение привычного функционирования кисти при травматизации всего одного элемента.

Scaphoideum отличается недостаточным кровоснабжением, в отличие от прочих костей запястья. Проксимальная часть ладьевидной кисти, расположенная ближе к предплечью, после повреждения вовсе лишается кровоснабжения, что создает угрозу для развития тяжелых осложнений. Именно поэтому большую роль играет раннее выявление подобных травм кисти.

Причины

Колоссальное значение в момент возникновения перелома оказывают анатомические особенности строения ладьевидной кости, ее размеры, изогнутость и сужение в центре, прикрепление между массивными структурами и непрерывная статическая и динамическая нагрузки. Поэтому, совершив падение с упором на кисть при вытянутой руке, можно заработать вышеуказанное повреждение.

При подобном ударе повреждающая сила устремлена вдоль оси предплечья, при этом кисть оказывается в позиции тыльного сгибания под углом 90 градусов с одновременным отклонением в луче. В данной позиции механическая сила сконцентрирована в запястье, и именно она предопределяет разрушение ладьевидной кости. То есть, механизм ее перелома является косвенным.

При чрезмерном и резком отклонении кисти по направлению к локтю развивается надрыв бугорка ладьевидной кости, на котором прикреплена боковая связка, начинающаяся с шиловидного отростка лучевой кости.

Сопряжение локтевого отклонения кисти в запястье с воздействием травмирующей силы вдоль оси предплечья провоцирует сжатие ладьевидной кости головчатой костью и шиловидным отростком лучевой кости, приводя к разрушению ее тела.

Виды переломов ладьевидной кости

Выделяют нестабильные и стабильные переломы со смещением костных отломков. При условии нестабильной патологии отмечается зигзагообразное расхождение структуры или в косом направлении. Стабильные переломы отличаются поперечным разломом.

Переломы данного участка на основании действия травмирующей силы и места локализации встречаются следующие:

- Разлом средней трети;

- Повреждение средней трети;

- Перелом дистального отдела;

- Надрыв бугорка.

Смещение фрагментарных отломков наблюдается в момент повреждения под воздействием травмирующей силы. Нередко вторичное перемещение отломков кости выявляется в следствие посттравматической ретракции мышц (укорочения).

Данный вид переломов редко бывает обособленным – как правило, травма сочетается с повреждением полулунной и лучевой костей, вывихом лучезапястного сустава и надрывом ладьевидно-полулунного сочленения.

Перечисленные разновидности перелома ладьевидной кости относятся к внутрисуставным, а исключение составляет лишь надрыв бугорка. Осколочные переломы данного отдела встречаются весьма редко.

Признаки перелома

Примечательно, что при переломе ладьевидной кости может не наблюдаться видимая деформация кисти. Это основная причина, почему пострадавший ошибочно воспринимает надлом за ушиб.

При формировании надлома костных структур пострадавшего беспокоят следующие симптомы:

- Резкая болезненность в месте анатомической табакерки, особенно у основания первого пальца кисти. Интенсивность болевых ощущений нарастает при прикосновении к поврежденному участку, попытке удержать в руке какой-либо предмет, активных движениях.

- Ограничение амплитуды движений. Резкая боль не позволяет осуществлять привычные движения кисти, а врачебный осмотр исключает возможность полномерной оценки сохранности двигательной активности.

- Нарастание отечности в первые полчаса после травмы у основания первого пальца кисти.

- Видимое кровоизлияние лучезапястного сустава.

- Крепитация (трение фрагментов кости), слышимая на небольшом расстоянии.

Достоверным признаком перелома считается длительность болевых ощущений. Если в течение суток после получения повреждения не стихает боль, значит необходимо насторожиться и нанести визит в травматологический пункт. Цена бездействия при подобной травме – снижение функционирования пострадавшей кисти.

Диагностика

Перелом ладьевидной кости нуждается в ранней диагностике, так как, при условии нарушенного кровоснабжения, костная мозоль может не сформироваться вовсе или возникнет некроз костного фрагмента. Подобные осложнения неизбежно приведут к негативным последствиям, в частности, к резкому ограничению подвижности в запястье.

К диагностическим мероприятиям при данном виде травмы относятся:

- Рентгенография поврежденного фрагмента конечности. Обычно рентгеновские лучи составляют четкую картину перелома ладьевидной кости и определяют его характер.

- Компьютерная или магнитно-резонансная томография. Применяется, когда рентгенограмма недостаточно точно определяет соотношение костных фрагментов. Данные исследования позволяют в трехмерной плоскости рассмотреть травмированный участок кости, что всецело определит тактику хирургического лечения сложного перелома.

При надломе кости без смещения фрагментов, рентгенографии не всегда под силу зафиксировать границу перелома. В случае отсутствия возможности провести КТ или МРТ, важно провести шинирование травмированной кисти на 10 дней.

По истечении положенного срока важно повторить рентгенографию – при наличии перелома линия повреждения будет четко просматриваться. Такой подход позволяет не пропустить серьезную травму и продолжить осуществление необходимых лечебных мероприятий.

Оказание доврачебной помощи

По сути, лечение перелома начинается сразу после получения человеком травмы. Поэтому важно не допустить ошибок на этапе оказания первой помощи пострадавшему, ведь грамотные действия позволят снизить не только болевой синдром, но и вероятность возникновения массы осложнений.

Алгоритм оказания помощи:

- К месту повреждения приложить холод на 15 – 20 минут. Это может быть продукт из морозильной камеры, предварительно обернутый в хлопчатобумажную ткань. С перерывом в 10 – 15 минут холод накладывается вновь.

- При наличии повреждения кожных покровов следует обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином и наложить, по возможности, стерильную повязку.

- Провести иммобилизацию лучезапястного сустава любыми подручными средствами (дощечка, линейка, плотный картон и пр.).

- Вызвать бригаду врачей или самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Данные меры обеспечивают профилактику отечности и существенно снижают болевой синдром.

Консервативное лечение

Тактику лечебных мероприятий определяет специфика перелома: его вид, поврежденный отдел, степень тяжести состояния пациента.

При этом травматологами не учитываются особенности профессиональной деятельности пострадавшего – их главной задачей является полное восстановление работоспособности кисти.

В большинстве клинических случаев диагностируется перелом ладьевидной кости именно закрытого типа. Особенностями врачебной тактики при лечении повреждения без смещения:

- Данный вид травм не нуждается в оперативном вмешательстве.

- Гипсовая лангета накладывается на срок до 2 месяцев. Положении кисти при фиксации – с отведенным первым пальцем. Производится совместная иммобилизация большого пальца и лучезапястного сустава.

Наличие смещения, даже небольшого, является стопроцентным показанием к оперативному лечению. Данный подход исключит вероятность развития некроза структуры кости, который может спровоцировать множество проблем в будущем.

Хирургическое лечение

Ключевой целью проведения операции является стабилизация повреждения scaphoideum, способствующая восстановлению питания отломка и скорейшему образованию костной мозоли.

Операция проводится с применением местной или региональной анестезии посредством проведения блокады плечевого сплетения. Хирургом полностью устраняется смещение с последующей фиксацией фрагментов имплантатом (титановым винтом) для их стабилизации. При вмешательстве показано проведение рентгенографии с целью подтверждения анатомически верного расположения кости с ее отломками.

Ход операции:

- Производится разрез запястья в тыльной или ладонной зоне. Точное расположение и величина разреза определяется областью поврежденной кости. Обычно, свежие переломы возможно закрепить винтом через разрез, длина которого составляет 3 – 5 мм. Это обусловлено тем, что при раннем вмешательстве легко устранить смещение и нет необходимости производить больший разрез для обеспечения доступа к кости.

- При неправильно сросшемся или застарелом переломе требуется проведение остеотомии, т.е. искусственного перелома, неверно зафиксированного фрагмента. Такая методика необходима для анатомически верной фиксации винтом костных отломков.

Использование в качестве стабилизирующего фиксатора именно винты объясняется тем, что они полностью вкручиваются в кость, а, по сравнению со спицами, наиболее надежны. Вдобавок, сохраняется возможность раннего восстановления лучезапястного сустава.

Диагностирование у пациента оскольчатого перелома считается показанием к использованию костного трансплантата. Он являет собой своеобразный аналог костной ткани, который размещают поверх поврежденного участка кости и применяется в качестве стимулятора заживления костной структуры. Данный материал в разы увеличивает способность костной ткани к регенерации.

В отдельных случаях трансплантатом может послужить часть лучевой кости или гребень подвздошной.

Реабилитация

По окончании основного лечения, пациента необходимо перевести в реабилитационное отделение или дать рекомендации по разработке сустава. Такие меры обеспечат возвращение подвижности и гибкости пострадавшего участка кости.

Важно выдержать определенный период покоя между окончанием лечения и восстановлением подвижности, соблюдая следующие условия:

- Минимизация физических нагрузок для травмированной кисти;

- Отказ от выполнения ежедневной работы пострадавшей конечностью;

- Исключение деятельности, при которой возможно падение на травмированную кисть: катание на велосипеде, коньках, бег.

Необходимо ответственное соблюдение всех врачебных предписаний, так как нарушение режима активности способно привести к повторной травме и свести к нулю проделанные усилия травматологов и самого пострадавшего.

В качестве реабилитационных мероприятий при данном виде перелома используются:

- ЛФК, позволяющая улучшить или даже полностью восстановить подвижность лучезапястного сустава после периода затяжной иммобилизации (первые занятия следует выполнять под контролем инструктора, а затем, получив представление об упражнениях и рекомендации физиотерапевта, можно приступить к самостоятельному восстановлению);

- Парафиновые и озокеритовые аппликации на место перелома;

- Ультразвук с новокаином для снижения болевых ощущений;

- Электрофорез;

- Магнитная терапия.

Физиотерапевтические процедуры позволяют усилить местное кровообращение в суставе и на участке, страдающем от нехватки питания.

Проявление пациентом старания и ответственности в период реабилитации положительно скажется на общем самочувствии – амплитуда движений кисти восстановится в прежнем объеме. При регулярных и правильно подобранных нагрузках восстановление кисти наступает спустя 4 – 7 месяцев с момента начала занятий.

Последствия

Как и любая травма, перелом ладьевидной кости чреват развитием негативных последствий. Осложнениями данного вида травмы могут явиться:

- Отсутствие костной мозоли (не сращение перелома). Данное осложнение возникает при несвоевременном лечении. Это и есть основная причина, по которой важно, как можно скорее начать терапевтическое воздействие. Дополнительными факторами, препятствующими сращению кости, могут послужить расположение надлома, присутствие смещения и развитие некроза костной структуры. Если формирование костной мозоли замедленно, то вероятно использование таких методов, как длительное ношение лангеты или оперативное вмешательство для ускорения срастания фрагментов ладьевидной кости.

-

Анатомически неверное срастание надлома. В отдельных клинических случаях наблюдается неправильное срастание кости, как правило, под незначительным углом. Такое развитие событий чревато усилением болевого синдрома при попытке подвигать кистью и ограничением амплитуды подвижности в суставе. Данное осложнение хорошо диагностируется с помощью рентгеновского снимка.

Анатомически неверное срастание надлома. В отдельных клинических случаях наблюдается неправильное срастание кости, как правило, под незначительным углом. Такое развитие событий чревато усилением болевого синдрома при попытке подвигать кистью и ограничением амплитуды подвижности в суставе. Данное осложнение хорошо диагностируется с помощью рентгеновского снимка. - Некроз костной ткани. В случае выявления повреждения узкой части ладьевидной кости (талии), присутствует риск нарушения притока крови к ней. Отсутствие должного питания способно привести к отмиранию части костной ткани. К счастью, данное осложнение встречается довольно редко и в особо запущенных случаях.

- Артрит. Частое осложнение, возникающее спустя некоторый период времени за наступлением перелома. Основными причинами его развития служат последствия некротического синдрома или неправильное срастание травмированной кости.

Согласно статистическим данным, у большинства пострадавших перелом ладьевидной кости считается невыявленным. Именно данный фактор способствует возникновению проблем с кистью (долгое, неправильное срастание кости).

Своевременная, грамотно оказанная травматологическая помощь, а также необходимые реабилитационные мероприятия являются залогом скорейшего восстановления двигательной функции кисти в полной мере.

К подобным травмам следует относиться с особым вниманием, так как травматизация маленькой и, на первый взгляд, незначительной кости, способна блокировать движение всего лучезапястного сустава.

Источник