Переломы костей учебник

2. Переломы. Общеклинические, лабораторные и инструментальные методы исследования, применяемые в диагностике заболевания

Закрытые переломы можно заподозрить при наличии следующих признаков: из анамнеза выясняется наличие какой-либо травмы с типичным механизмом, после которой больной почувствовал боль, появились припухлость, гиперемия, иногда – нарушение функций. Это основные признаки перелома. Боль, возникшая в момент перелома, очень интенсивная, постоянная, ноющего характера. Она локализуется непосредственно в месте расположения перелома, причем, если произвести поколачивание по оси конечности, боль усиливается в месте перелома.

В месте перелома в результате отека окружающих тканей сразу же образуется припухлость.

При пальпации и попытке смещения дистального и проксимального отломков возможно определение хруста трущихся конечностей (крепитация) и это патогномоничный признак перелома. Перелом вызывает патологическое движение конечности в месте перелома, однако во избежание повреждения мягких тканей и сосудисто-нервных пучков этот симптом следует определять максимально аккуратно. Иногда в результате перелома возникает изменение формы, конфигурации конечности, определяемое визуально. Иногда наблюдается значительное нарушение функции, активные движение могут быть полностью утрачены. Смещение отломков может быть опасным, поскольку могут повреждаться сосудисто-нервные пучки, проходящие по внутренней стороне конечности.

Для уточнения характера перелома необходимо определить чувствительность и двигательную функцию конечности. С этим связана необходимость транспортной иммобилизации конечности в том положении, в котором она оказалась в момент оказания первой помощи. Перелом конечности можно заподозрить при сравнивании длины конечностей, иногда смещение отломков по длине вызывает удлинение поврежденной конечности на несколько сантиметров.

Иногда переломы не сопровождаются выраженными болевыми ощущениями и могут даже остаться не замеченными больными, что нередко связано с остеопорозом, возникающим у женщин в климактерический период, осложнением глюкокортикоидной терапии, патологией паращитовидных желез. Различают патологические переломы, возникающие в месте костной опухоли при истончении костной ткани.

Открытые переломы сопровождаются появлением всех вышеуказанных симптомов, наличие в ране костных отломков является достоверным признаком перелома. Эти переломы сопровождаются значительно большим количеством осложнений, нежели закрытые. К ним относятся повреждение нервных стволов и сосудистых пучков, инфекционные осложнения, повреждение внутренних органов, неправильное сращение и др. Инфекционные осложнения возникают чаще всего при открытых переломах с загрязнением раны землей, причем самым неблагоприятным осложнением является развитие анаэробной инфекции столбняка и газовой гангрены.

Предположительный диагноз устанавливается на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, в приемном отделении больницы, травмпункте. Для подтверждения предположительного диагноза необходимо произвести рентгенологические снимки, минимум – в двух проекциях. Обычно требуются прямая (или фронтальная), боковая (или сагиттальная) прое и проекция 3/4. Рентгенологические снимки позволяют достоверно диагностировать сам факт перелома, уточнить его характер, что крайне важно для дальнейшей тактики лечения.

Источник

001 А. В. КАПЛАН — ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

002 ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

003 Общие и местные факторы, влияющие на процесс и сроки сращения переломов костей

004 Основные принципы лечения переломов костей

005 Общие сведения о лечении внутрисуставных переломов костей

006 МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

007 Гипсовая повязка при переломах

008 Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез

009 Оперативное лечение при переломах

010 Открытое вправление отломков при переломах

011 Остеосинтез металлическими гвоздями, винтами, болтами, спицами и другими фиксаторами при переломах

012 Остеосинтез костными штифтами и пластинками при переломах костей

013 ОТКРЫТЫЕ ДИАФИЗАРНЫЕ И МЕТАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

014 Особенности первичной хирургической обработки различных тканей при открытых переломах

015 ОТКРЫТЫЕ ДИАФИЗАРНЫЕ И МЕТАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНФЕКЦИЕЙ

016 ОТКРЫТЫЕ ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

017 ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

018 ЗАМЕДЛЕННОЕ СРАЩЕНИЕ И СТОЙКОЕ НЕСРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

019 Неоперативное лечение переломов с замедленным сращением переломов костей

020 Устойчивый погружной остеосинтез при переломах

021 ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

022 Лечение переломов шейных позвонков без повреждения спинного мозга

023 Вывихи и подвывихи шейных позвонков

024 Двусторонние подвывихи шейных позвонков

025 Переломы тел грудных и поясничных позвонков

026 Лечение компрессионных переломов нижних грудных и поясничных позвонков без повреждения спинного мозга

027 Лечение раздробленных переломов нижних грудных и поясничных позвонков

028 Переломы позвоночника, не подлежащие вправлению переразгибанием

029 Лечение переломов позвоночника с повреждением спинного мозга

030 Компрессионные переломы тел позвонков при остеопорозе у пожилых людей

031 ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОПАТКИ И КЛЮЧИЦЫ

032 Вывихи ключицы

033 ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

034 ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

035 Переломы хирургической шейки плеча

036 Изолированные переломы и отрывы бугорков плечевой кости

037 Переломы диафиза плеча

038 Замедленное сращение и несращение переломов плечевой кости

039 Надмыщелковые переломы плечевой кости

040 Переломы мыщелков плечевой кости

041 Перелом головчатого возвышения плечевой кости

042 Посттравматическая контрактура и анкилоз локтевого сустава

043 ВЫВИХИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

044 Застарелые вывихи предплечья

045 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

046 Переломы головки и шейки лучевой кости

047 Вывихи локтевой кости с переломом головки лучевой кости

048 Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой кости (перелом Монтеджа)

049 Изолированный перелом диафиза локтевой кости

050 Переломы диафиза обеих костей предплечья

051 Замедленное сращение и несращение переломов диафиза костей предплечья

052 Переломы нижнего конца костей предплечья

053 Неправильно сращенные и несращенные переломы лучевой кости в типичном месте

054 ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И СУСТАВОВ ЗАПЯСТЬЯ

055 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ

056 ПОВРЕЖДЕНИЯ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ

057 ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ

058 ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

059 Разрывы мочевого пузыря и мочеиспускательного канала при переломах таза

060 ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ВЫВИХИ БЕДРА

061 ПЕРЕЛОМЫ БЕДРА

062 Аддукционные (варусные) переломы шейки бедра

063 Несросшиеся переломы и ложные суставы шейки бедра

064 Эндопротезирование при переломах и ложных суставах шейки бедра

065 Межвертельные и чрезвертельные переломы бедра

066 Изолированные переломы большого и малого вертелов

067 Оперативное лечение перелома диафиза бедра

068 Замедленное сращение переломов бедра

069 Неправильно сросшиеся переломы бедра

070 Переломы мыщелков бедра

071 ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

072 Разрыв менисков

073 Оперативное лечение застарелых разрывов крестообразных связок

074 Повреждения хряща и хондропатия надколенника

075 Вывихи голени

076 ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

077 ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

078 Вывихи головки малоберцовой кости

079 Лечение переломов диафиза костей голени вытяжением и гипсовой повязкой

080 ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

081 ПЕРЕЛОМЫ ЛОДЫЖЕК

082 Лечение одно- и двухлодыжечных переломов со смещением отломков и подвывихом или вывихом стопы кнаружи

083 Лечение одно- и двухлодыжечных переломов с отрывом заднего нижнего края большеберцовой кости

084 Лечение дистальных эпифизеолизов и переломов эпифизов большеберцовой кости у детей

085 Остеосинтез при двухлодыжечных переломах

086 ВЫВИХИ В СУСТАВАХ СТОПЫ

087 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

088 ЛИТЕРАТУРА (ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ)

Источник

Переломы костей

Переломом кости называется нарушение ее целостности. Переломы костей делят на полные и неполные, открытые и закрытые. Кроме того, переломы могут быть без смещения отломков кости относительно друг друга или со смещением.

Причины

Переломы костей бывают травматическими или патологическими. Первые возникают при падениях, дорожных и производственных авариях и т. д. Последние связаны с обменными нарушениями в организме и возникают при небольшой для здорового человека физической нагрузке или под воздействием небольшого по силе травмирующего фактора.

Переломы костей конечностей

По форме костных отломков выделяют поперечный, косой, спиральный, продольный и Т-образный переломы конечностей.

Симптомы

К абсолютным признакам перелома кости относят необычную подвижность в области повреждения и хруст при попытке придать конечности нормальное положение.

К относительным признакам перелома кости относят нарушение обычной формы конечности, болезненность в месте перелома, которую можно определить при прощупывании, нарушение нормальной работы конечности.

При тяжелых травмах костный отломок смещается, иногда прорывается сквозь мягкие ткани наружу. Такие раны представляют опасность для жизни больного, так как в этом случае развиваются травматический шок, острая кровопотеря, появляется высокая вероятность инфицирования с развитием сепсиса.

Неотложная помощь

Для остановки кровотечения при открытых переломах костей жгут применяют редко – достаточно наложить тугую давящую повязку. На область любой раны в зоне перелома кости нужно наложить стерильную повязку. Перед наложением повязки конечность лучше уложить на специальную транспортную шину или на шину из подручных средств (палку или железный прут) так, чтобы можно было прибинтовать к ней конечность. Травмированной конечности придают возвышенное положение. Категорически запрещается самостоятельно вправлять костные отломки в рану, сопоставлять их!

Для обезболивания применяют внутримышечно растворы метамизола натрия или трамадола (по 1–2 мл). Можно принять препараты внутрь (1–2 таблетки метамизола натрия по 0,5 г, 1–2 капсулы трамадола по 0,05 г).

Медработники при тяжелых переломах костей вводят наркотические анальгетики (1 %-ный раствор промедола). Если у пострадавшего развивается болевой шок, то начинают проведение противошоковой терапии.

Больного нужно срочно доставить в реанимационное, хирургическое или травматологическое отделение на носилках в положении лежа на спине.

Переломы ключицы

Перелом ключицы – патологическое состояние данной кости, при котором нарушается ее анатомическая целостность. В большинстве случаев данный тип переломов происходит в средней трети ключицы – там, где кость наиболее истончена и изогнута. По сути ключица представляет S-образную трубчатую кость, изогнутую по своей оси. Горизонтальная ее часть располагается впереди и сверху грудной клетки, являясь «границей» шеи. Один суставной конец ключицы соединяется с грудиной, а другой – с лопаткой. Ключица легко прощупывается под кожей на всем ее протяжении.

Причины

Существуют три основные причины перелома ключицы:

1) падение на выпрямленную верхнюю конечность или локтевой сустав;

2) мощный удар плечом (в том числе и при падении);

3) прямой удар в область ключичной кости.

Симптомы

Как и при большинстве переломов, возможно полное и неполное смещение отломков кости. Смещения костных отломков и деформации поврежденной части тела при неполных переломах минимальны, сохранена даже функция руки. Определенную сложность (в виде болевых ощущений) представляют только движения в области надплечья при отведении руки в сторону. В целом жалобы на боль (без проведения пальпации области ключицы) незначительные. Зачастую первые жалобы у пострадавшего появляются спустя 1,5–2 недели после травмы, когда образуется костная мозоль (утолщение на ключице) на отломках.

При полных переломах происходит смещение отломков ключицы под действием грудино-ключичнососцевидной мышцы; при этом отломок ключицы, соединенный с грудиной, перемещается кверху и кзади, а периферический смещается вниз и кнутри.

Основными жалобами пациента при полном переломе являются боли в области повреждения и при движении верхней конечностью. Также в большинстве случаев отмечается ограничение подвижности в плечевом суставе. В зоне перелома ключицы образуются припухлость, деформация, местное кровоизлияние, а также – укорочение надплечья. Плечо пострадавшего несколько опущено и смещено кпереди. Если концы костных отломков трутся друг об друга, это доставляет дополнительные болевые ощущения пациенту.

Крайне редко при закрытых переломах ключицы происходит повреждение сосу дисто– нервного пучка и купола плевры.

Больной вынужден удерживать здоровой рукой предплечье и локоть поврежденной конечности, максимально прижимая их к туловищу, причем движения в плечевом суставе существенно ограничены из-за болевых ощущений.

В ходе пальпаторного исследования места возможного перелома нередко определяются патологическая подвижность в области ключицы (за счет движения отломков кости), а также крепитация (похрустывание). Окончательная постановка диагноза возможна после проведения рентгенографического исследования, которое окончательно подтверждает перелом ключицы.

Неотложная помощь

Первой помощью при переломе ключицы является наложение холода в области перелома, так как дальнейшее нарастание припухлости способно затруднить оказание квалифицированной медицинской помощи. Применение пузыря со льдом описано в главе 18. При возможности следует ввести больному обезболивающее средство (местно или внутрь) – 2 мл 50 %-ного раствора метамизола натрия, 1–2 мл трамадола, 1–2 мл кеторолака.

Эффективной при переломе ключицы является восьмиобразная повязка. При ее наложении на область плечевого сустава подкладывают куски ваты так, чтобы они заходили в подмышечную область. Требуемая ширина бинтов – 13–15 см, а само бинтование не должно быть слишком тугим во избежание сдавления сосудов.

Верхнюю конечность с поврежденной стороны тела помещают на подвесную повязку – косынку. Чтобы избежать атрофии мышц, при этой травме назначают активные гимнастические упражнения для пальцев и локтевого сустава.

Восьмиобразную повязку и шины снимают через 2 недели при сращении места перелома (под контролем рентгенографии). Трудоспособность пострадавших обычно восстанавливается спустя 3–6 недель после травмы. Поправку следует делать на возраст и состояние костей травмированного (пожилые пациенты, больные остеопорозом нуждаются в более продолжительном лечении).

Следует отметить, что неполные (поднадкостничные) переломы ключицы, чаще наблюдаемые у детей, не требуют фиксации. Всегда следует провести ренгенологическое исследование, поскольку неправильно сросшийся полный перелом ключицы способен привести к долговременному (до устранения хирургическим путем) нарушению движений в верхней конечности (вплоть до инвалидизации).

Источник

6.2. ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÕ

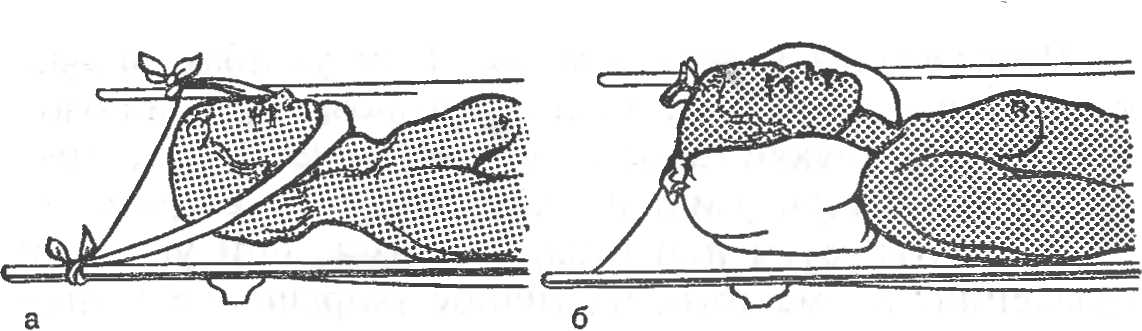

Ïåðåëîìû ïîâðåæäåíèÿ êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòè. Ðàçëè÷àþò ïåðåëîìû òðàâìàòè÷åñêèå è ïàòîëîãè÷åñêèå. Ïîñëåäíèå îáóñëîâëåíû ïàòîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â êîñòè (òóáåðêóëåç, îñòåîìèåëèò, îïóõîëè), ïðè êîòîðûõ îáû÷íàÿ íàãðóçêà ïðèâîäèò ê ïåðåëîìó. Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû äåëÿò íà çàêðûòûå (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæè) è îòêðûòûå, ïðè êîòîðûõ èìååòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè â çîíå ïåðåëîìà (ðèñ. 55). Îòêðûòûå ïåðåëîìû îïàñíåå çàêðûòûõ, òàê êàê î÷åíü âåëèêà âîçìîæíîñòü èíôèöèðîâàíèÿ îòëîìêîâ è ðàçâèòèÿ îñòåîìèåëèòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ëå÷åíèå ïåðåëîìà.

Ðèñ. 55. Âèäû ïåðåëîìîâ, à çàêðûòûé; á îòêðûòûé.

Ïåðåëîì ìîæåò áûòü ïîëíûì è íåïîëíûì. Ïðè íåïîëíîì ïåðåëîìå íàðóøàåòñÿ êàêàÿ-íèáóäü ÷àñòü ïîïåðå÷íèêà êîñòè, ÷àùå â âèäå òðåùèíû êîñòè.

Ïî ëèíèè ïîâðåæäåíèÿ ïåðåëîìû áûâàþò ïîïåðå÷íûìè, êîñûìè, ñïèðàëüíûìè, ïðîäîëüíûìè, îñêîëü÷àòûìè. Ïîñëåäíèé âèä ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ïðè îãíåñòðåëüíûõ ðàíåíèÿõ. Ïåðåëîì, âîçíèêàþùèé îò ñæàòèÿ èëè ñïëþùèâàíèÿ, íàçûâàåòñÿ êîìïðåññèîííûì.

Îáû÷íî ïåðåëîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñìåùåíèåì îòëîìêîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî íàïðàâëåíèåì ìåõàíè÷åñêîé ñèëû, âûçâàâøåé ïåðåëîì, è òÿãîé ïðèêðåïëÿþùèõñÿ ê êîñòè ìûøö âñëåäñòâèå èõ ñîêðàùåíèÿ ïîñëå òðàâìû. Ñìåùåíèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ: ïîä óãëîì, ïî äëèíå, áîêîâûìè. Âñòðå÷àþòñÿ âêîëî÷åííûå ïåðåëîìû, êîãäà îäèí èç îòëîìêîâ âíåäðÿåòñÿ â äðóãîé.

Äëÿ ïåðåëîìà õàðàêòåðíû ðåçêàÿ áîëü, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè ëþáîì äâèæåíèè è íàãðóçêå íà êîíå÷íîñòü, èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ è ôîðìû êîíå÷íîñòè, íàðóøåíèå åå ôóíêöèè (íåâîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ êîíå÷íîñòüþ), îòå÷íîñòü è êðîâîïîäòåê â çîíå ïåðåëîìà, óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè, ïàòîëîãè÷åñêàÿ (íåíîðìàëüíàÿ) ïîäâèæíîñòü êîñòè. Ïðè îùóïûâàíèè ìåñòà ïåðåëîìà âîçíèêàåò ðåçêàÿ áîëü; îïðåäåëÿþòñÿ íåðîâíîñòü êîñòè, îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ è õðóñò (êðåïèòàöèÿ) ïðè ëåãêîì íàäàâëèâàíèè. Îùóïûâàíèå êîíå÷íîñòè íàäî ïðîâîäèòü îñòîðîæíî, äâóìÿ ðóêàìè, íå ïðè÷èíÿÿ áîëè è íå âûçûâàÿ ïîâðåæäåíèé îòëîìêàìè êîñòè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ, ìûøö, êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê.

Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå â ðàíó âûñòóïàåò îòëîìîê êîñòè, ÷òî ïðÿìî óêàçûâàåò íà ïåðåëîì.  ýòîì ñëó÷àå äàëüíåéøåå îáñëåäîâàíèå îáëàñòè ïåðåëîìà íåöåëåñîîáðàçíî.

Ïåðâàÿ ïîìîùü âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò çàæèâëåíèå ïåðåëîìîâ, ïîçâîëÿåò ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå ðÿäà îñëîæíåíèé (êðîâîòå÷åíèå, ñìåùåíèå îòëîìêîâ, øîê).

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé ÿâëÿþòñÿ: 1) ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà; 2) ïðîâåäåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ øîêîì; 3) áûñòðåéøàÿ äîñòàâêà ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà èììîáèëèçàöèÿ óìåíüøàåò áîëü è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìîìåíòîì â ïðåäóïðåæäåíèè øîêà.

Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè ïðåäóïðåæäàåò ñìåùåíèå îòëîìêîâ, óìåíüøàåò óãðîçó ðàíåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ è ìûøö îñòðûìè êðàÿìè êîñòè è èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ êîæè îòëîìêàìè (ïåðåâîä çàêðûòîãî ïåðåëîìà â îòêðûòûé). Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè äîñòèãàåòñÿ íàëîæåíèåì òðàíñïîðòíûõ ñòàíäàðòíûõ øèí èëè øèíû èç ïîäðó÷íîãî òâåðäîãî ìàòåðèàëà.

Øèíû íàêëàäûâàþò íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî òðàíñïîðòèðîâàòü áîëüíîãî. Ïðè íàëîæåíèè øèíû èçáåãàþò ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ. Âïðàâëåíèå îòëîìêîâ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ïåðåíîñèòü áîëüíîãî íóæíî îñòîðîæíî, êîíå÷íîñòü è òóëîâèùå ñëåäóåò ïîäíèìàòü îäíîâðåìåííî, óäåðæèâàÿ èõ íà îäíîì óðîâíå.

Ïðèîòêðûòîì ïåðåëîìå ïåðåä èììîáèëèçàöèåé êîæó âîêðóã ðàíû îáðàáàòûâàþò ñïèðòîâûì ðàñòâîðîì éîäà èëè äðóãèì àíòèñåïòè÷åñêèì ñðåäñòâîì è íàêëàäûâàþò àíòèñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó. Ïðè îòñóòñòâèè

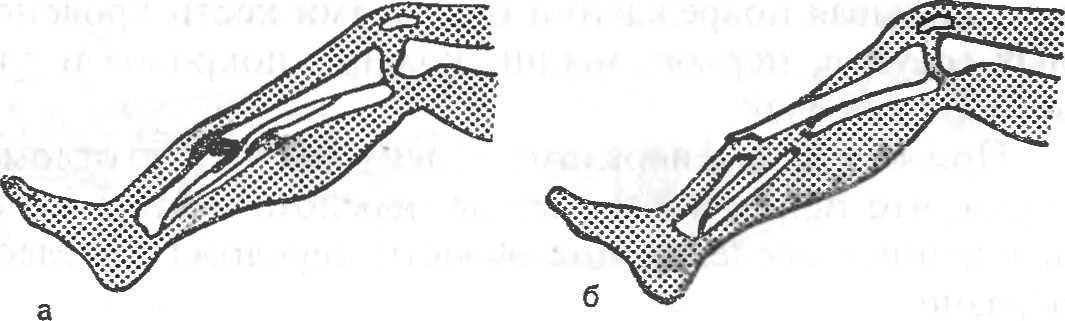

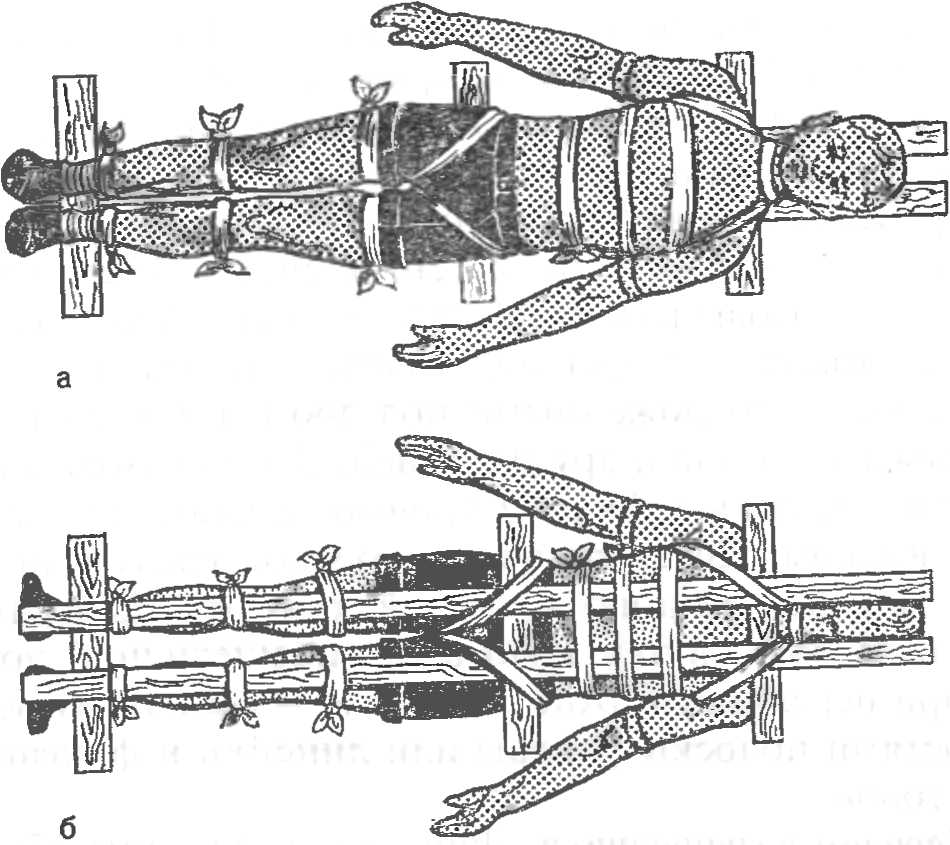

Ðèñ. 56. Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòåé ïðè ïåðåëîìàõ ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. à ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè ñ ïîìîùüþ äâóõ ïàëîê; á ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè è êîñòè ãîëåíè ôèêñàöèåé ê çäîðîâîé íîãå; â ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ãîëåíè.

ñòåðèëüíîãî ìàòåðèàëà ðàíó çàêðûâàþò ëþáîé õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíüþ. Íå ñëåäóåò óäàëÿòü èëè âïðàâëÿòü â ðàíó òîð÷àùèå êîñòíûå îòëîìêè: ýòî ìîæåò âûçâàòü êðîâîòå÷åíèå è èíôèöèðîâàíèå êîñòè è ìÿãêèõ òêàíåé. Ïðè êðîâîòå÷åíèè èç ðàíû ïðèìåíÿþò ñïîñîáû âðåìåííîé îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ: äàâÿùóþ ïîâÿçêó, íàëîæåíèå æãóòà, çàêðóòêè.

Èììîáèëèçàöèþ íèæíåé êîíå÷íîñòè óäîáíåå âñåãî îñóùåñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòíîé øèíû Äèòåðèõñà, âåðõíåé ñ ïîìîùüþ ëåñòíè÷íîé øèíû Êðàìåðà èëè ïíåâìàòè÷åñêîé øèíû. Åñëè òðàíñïîðòíûõ øèí íåò, òî èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïðè ïîìîùè èìïðîâèçèðîâàííûõ øèí èç ëþáûõ ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ (äîñêè, ëûæè, ðóæüÿ, ïàëêè, ïðóòüÿ, ïó÷êè êàìûøà, ñîëîìà, êàðòîí). Äëÿ ïðî÷íîé èììîáèëèçàöèè êîñòåé êîíå÷íîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íå ìåíåå äâóõ òâåðäûõ ïðåäìåòîâ èëè òðàíñïîðòíûõ øèí, êîòîðûå ïðèêëàäûâàþò ê êîíå÷íîñòè ñ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí. Ïðè îòñóòñòâèè ïîäñîáíîãî ìàòåðèàëà èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïóòåì áèíòîâàíèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè ê çäîðîâîé ÷àñòè òåëà: âåðõíåé êîíå÷íîñòè ê òóëîâèùó ïðè ïîìîùè áèíòà èëè êîñûíêè, íèæíåé ê çäîðîâîé íîãå (ðèñ. 56)..

Ïðè ïðîâåäåíèè òðàíñïîðòíîé èììîáèëèçàöèè ñîáëþäàþò ñëåäóþùèå ïðàâèëà: 1) øèíû íàäåæíî çàêðåïëÿþò è ôèêñèðóþò îáëàñòü ïåðåëîìà; 2) øèíó íåëüçÿ íàêëàäûâàòü íà îáíàæåííóþ êîíå÷íîñòü, ïîñëåäíþþ ïðåäâàðèòåëüíî îáêëàäûâàþò âàòîé èëè òêàíüþ; 3) äëÿ íåïîäâèæíîñòè â çîíå ïåðåëîìà ôèêñèðóþò äâà ñóñòàâà âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà (íàïðèìåð, ïðè ïåðåëîìå ãîëåíè ãîëåíîñòîïíûé è êîëåííûé ñóñòàâû) â ïîëîæåíèè, óäîáíîì äëÿ áîëüíîãî è äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè; 4) ïðè ïåðåëîìàõ áåäðà ôèêñèðóþò âñå ñóñòàâû íèæíåé êîíå÷íîñòè (êîëåííûé, ãîëåíîñòîïíûé, òàçîáåäðåííûé).

Ïðîôèëàêòèêà øîêà îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèêñàöèåé ïîâðåæäåííîãî îðãàíà â ïîëîæåíèè, ïðè êîòîðîì ìåíüøå âñåãî âîçíèêàåò áîëåâûõ îùóùåíèé. Îõëàæäåíèå ïðåäðàñïîëàãàåò ê ðàçâèòèþ øîêà, ïîýòîìó áîëüíîãî íåîáõîäèìî òåïëî óêðûòü. Áëàãîïðèÿòíîå äåéñòâèå îêàçûâàåò ïðèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýòèëîâîãî ñïèðòà, âîäêè, âèíà, ãîðÿ÷åãî êîôå è ÷àÿ. Óìåíüøèòü áîëè ìîæíî íàçíà÷åíèåì 0,51 ã àìèäîïèðèíà, àíàëüãèíà. Ïðè âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî ââåñòè îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà.

Òðàíñïîðòèðîâêó áîëüíîãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ëó÷øå îñóùåñòâëÿòü íà ñïåöèàëüíîé ñàíèòàðíîé ìàøèíå, ïðè îòñóòñòâèè åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîé âèä òðàíñïîðòà. Áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé ìîæíî ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïîñòðàäàâøèõ ñ ïåðåëîìàìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå. Êîíå÷íîñòü óêëàäûâàþò íà ìÿãêîå â íåñêîëüêî ïðèïîäíÿòîì ïîëîæåíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà è ïåðåêëàäûâàíèå ïîñòðàäàâøåãî äîëæíû áûòü ùàäÿùèìè, òàê êàê ìàëåéøåå ñìåùåíèå îòëîìêîâ ïðè÷èíÿåò ñèëüíóþ áîëü. Ñìåñòèâøèåñÿ êîñòíûå îòëîìêè ìîãóò ïîâðåäèòü ìÿãêèå òêàíè è ïðèâåñòè ê íîâûì òÿæåëûì îñëîæíåíèÿì.

Ïîâðåæäåíèÿ ÷åðåïà è ìîçãà. Ïðè óøèáàõ ãîëîâû íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå âèäû ïîâðåæäåíèé ìîçãà: ñîòðÿñåíèå, óøèá (êîíòóçèÿ) è ñäàâëåíèå. Ïðè ñîòðÿñåíèè íàáëþäàþòñÿ îòåê è íàáóõàíèå ìîçãà, ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè, êðîìå òîãî, ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå ìîçãîâîé òêàíè.

Äëÿ òðàâìû ìîçãà õàðàêòåðíû îáùåìîçãîâûå ñèìïòîìû: ãîëîâîêðóæåíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, òîøíîòà è ðâîòà, çàìåäëåíèå ïóëüñà. Âûðàæåííîñòü ñèìïòîìîâ çàâèñèò îò ñòåïåíè è îáøèðíîñòè ïîðàæåíèÿ ìîçãà. Îñíîâíûå ñèìïòîìû ñîòðÿñåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ (îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî ñóòîê è áîëåå) è ðåòðîãðàäíàÿ àìíåçèÿ (ïîñòðàäàâøèé íå ìîæåò âñïîìíèòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðåäøåñòâîâàëè òðàâìå). Ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè ìîçãà ïîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû î÷àãîâîãî ïîðàæåíèÿ: íàðóøåíèÿ ðå÷è, ÷óâñòâèòåëüíîñòè, äâèæåíèé êîíå÷íîñòåé, ìèìèêè.

Ïåðåëîì êîñòåé ÷åðåïà âîçìîæåí ïðè òÿæåëûõ òðàâìàõ. Ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà âîçíèêàþò îò óäàðà è âíåäðåíèÿ îòëîìêîâ êîñòåé, îò èçëèâàþùåéñÿ êðîâè (ñäàâëåíèå ãåìàòîìîé). Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò îòêðûòûå ïåðåëîìû êîñòåé ñâîäà ÷åðåïà ââèäó èñòå÷åíèÿ ìîçãîâîãî âåùåñòâà è èíôèöèðîâàíèÿ ìîçãà.

ïåðâûé ìîìåíò ïîñëå òðàâìû òðóäíî îïðåäåëèòü ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà, ïîýòîìó âñå áîëüíûå ñ ñèìïòîìàìè ñîòðÿñåíèÿ, óøèáà è ñäàâëèâàíèÿ äîëæíû áûòü íåìåäëåííî äîñòàâëåíû â áîëüíèöó. Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè ïîêîÿ. Ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå, äàþò íàñòîéêó âàëåðèàíû (1520 êàïåëü), êàïëè Çåëåíèíà, ê ãîëîâå ñëåäóåò ïðèëîæèòü ïóçûðü ñî ëüäîì èëè õîëîäíûé êîìïðåññ. Åñëè ïîñòðàäàâøèé áåç ñîçíàíèÿ, íåîáõîäèìî î÷èñòèòü ïîëîñòü ðòà îò ñëèçè, ðâîòíûõ ìàññ, ïðèäàòü åìó ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîå ïîëîæåíèå è ïðîâîäèòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå äûõàíèÿ, ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

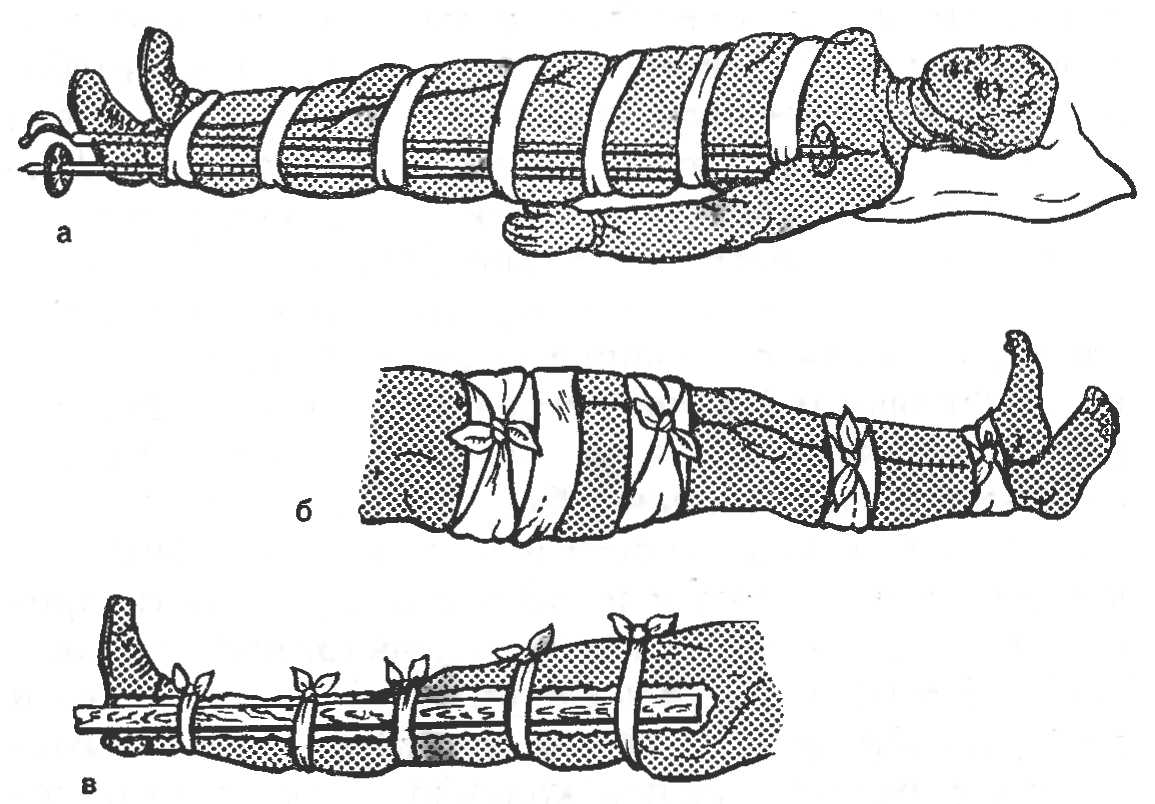

Ðèñ. 57. Èììîáèëèçàöèÿ ãîëîâû. à ôèêñàöèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé ê íîñèëêàì; á ôèêñàöèÿ ïðè ïîìîùè ìåøî÷êîâ ñ ïåñêîì.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ñâîäà ÷åðåïà çàùèùàþò ðàíó îò èíôèöèðîâàíèÿ àñåïòè÷åñêîé ïîâÿçêîé.

Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè íåîáõîäèìî íàáëþäàòü çà áîëüíûì, òàê êàê âîçìîæíà ïîâòîðíàÿ ðâîòà, à ñëåäîâàòåëüíî, àñïèðàöèÿ ðâîòíûõ ìàññ â òðàõåþ è àñôèêñèÿ.

Òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøèõ ñ ðàíåíèÿìè ãîëîâû, ïîâðåæäåíèÿìè êîñòåé ÷åðåïà è ãîëîâíîãî ìîçãà îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå.

Ãîëîâó èììîáèëèçóþò ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâîãî êðóãà (áàðàíêà), íàäóâíîãî ïîäêëàäíîãî êðóãà èëè ïîäñîáíûõ ñðåäñòâ (îäåæäà, îäåÿëî, ñåíî, ìåøî÷êè ñ ïåñêîì), ñîçäàâàÿ èç íèõ âàëèê âîêðóã ãîëîâû. Èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû ìîæíî îñóùåñòâèòü ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé, ïðîâåäåííîé ïîä ïîäáîðîäêîì è ôèêñèðîâàííîé ê íîñèëêàì (ðèñ. 57). Ïðè ðàíå â çàòûëî÷íîé îáëàñòè èëè ïåðåëîìå êîñòåé â ýòîé çîíå ïåðåâîçÿò ïîñòðàäàâøåãî íà áîêó. Ó ïîäîáíûõ áîëüíûõ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ðâîòà, ïîýòîìó çà íèìè íåîáõîäèìî ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü àñôèêñèè ðâîòíûìè ìàññàìè.

Ïðè òðàâìå ãîëîâû ïîñòðàäàâøèå ÷àñòî íàõîäÿòñÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà òàêèõ áîëüíûõ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà áîêó â ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîì ïîëîæåíèè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû è ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèå àñôèêñèè îò çàïàäåíèÿ ÿçûêà è àñïèðàöèè ðâîòíûìè ìàññàìè (ñì. ðèñ. 16).

Ïåðåëîì êîñòåé íîñà ñîïðîâîæäàåòñÿ íîñîâûì êðîâîòå÷åíèåì. Áîëüíûõ ñ ýòîé òðàâìîé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëóñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè, ò.å. ñ ïîäíÿòîé ãîëîâîé.

Òðàíñïîðòèðîâêó ðàíåíûõ ñ ïîâðåæäåíèåì ÷åëþñòåé îñóùåñòâëÿþò â ïîëîæåíèè ñèäÿ, ñ íåêîòîðûì íàêëîíîì ãîëîâû âïåðåä. Ïîñòðàäàâøåãî â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñëåäóåò ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ëîá è ãðóäü âàëèêàìè èç îäåæäû, îäåÿëà è äðóãèõ âåùåé. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ àñôèêñèè êðîâüþ, ñëþíîé èëè çàïàâøèì ÿçûêîì. Ïåðåä òðàíñïîðòèðîâêîé ñëåäóåò ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ ÷åëþñòåé: ïðè ïåðåëîìàõ íèæíåé ÷åëþñòè ïóòåì íàëîæåíèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêè, ïðè ïåðåëîìàõ âåðõíåé ÷åëþñòè ââåäåíèåì ìåæäó ÷åëþñòÿìè ïîëîñêè ôàíåðû èëè ëèíåéêè è ôèêñàöèåé åå ê ãîëîâå.

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà. Äàííîå ïîâðåæäåíèå îáû÷íî âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèè ñ âûñîòû, ñäàâëåíèè òÿæåñòÿìè, ïðè ïðÿìîì è ñèëüíîì óäàðå â ñïèíó (àâòîòðàâìà); ïåðåëîì øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ïðè óäàðå î äíî ïðè íûðÿíèè. Ïðèçíàêîì òðàâìû ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøàÿ áîëü â ñïèíå ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè.

Ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà âîçìîæíà òðàâìà ñïèííîãî ìîçãà (ðàçðûâ, ñäàâëåíèå), ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì ïàðàëè÷à êîíå÷íîñòåé (îòñóòñòâèå â íèõ äâèæåíèé, ÷óâñòâèòåëüíîñòè).

Ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà íåáîëüøèå ñìåùåíèÿ ïîçâîíêîâ ìîãóò âûçâàòü ðàçðûâ ñïèííîãî ìîçãà, ïîýòîìó êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïîñòðàäàâøåãî ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ñàæàòü, ñòàâèòü íà íîãè. Ïîñòðàäàâøåìó ñîçäàþò ïîêîé, óêëàäûâàþò åãî íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü äåðåâÿííûé ùèò, äîñêè. Îñóùåñòâëÿþò òðàíñïîðòíóþ èììîáèëèçàöèþ (ðèñ. 58). Ïðè îòñóòñòâèè äîñêè ïîñòðàäàâøåãî òðàíñïîðòèðóþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ïëå÷è è ãîëîâó ïîäóøêàìè.  ñëó÷àå ïåðåëîìà øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà òðàíñïîðòèðóþò íà ñïèíå ñ èììîáèëèçàöèåé ãîëîâû, êàê ïðè

Ðèñ. 58. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà, à âèä ñïåðåäè; á âèä ñçàäè.

ïîâðåæäåíèÿõ ÷åðåïà. Òðàíñïîðòèðîâàòü ïîñòðàäàâøèõ ñ òðàâìàìè ïîçâîíî÷íèêà ñëåäóåò îñòîðîæíî. Ïåðåêëàäûâàíèå, ïîãðóçêó è òðàíñïîðòèðîâêó ïðîèçâîäÿò îäíîâðåìåííî 34 ÷åëîâåêà, óäåðæèâàÿ âñå âðåìÿ íà îäíîì óðîâíå òóëîâèùå ïîñòðàäàâøåãî, íå äîïóñêàÿ ìàëåéøåãî ñãèáàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà; ïåðåêëàäûâàòü ïîñòðàäàâøåãî ëó÷øå âìåñòå ñ äîñêîé èëè ùèòîì, íà êîòîðîì îí ëåæèò.

Ïåðåëîì êîñòåé òàçà. Îäíà èç íàèáîëåå òÿæåëûõ êîñòíûõ òðàâì, ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ è òÿæåëûì øîêîì. Âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèÿõ ñ âûñîòû, ñäàâëåíèÿõ, ïðÿìûõ ñèëüíûõ óäàðàõ.

Ïðèçíàê òðàâìû ðåç÷àéøàÿ áîëü â îáëàñòè òàçà ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè êîíå÷íîñòÿìè è èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî. Ïîñòðàäàâøèé íå â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ.

Ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé òàçà èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïîìîùè øèí íåâîçìîæíà, ïîýòîìó ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì óìåíüøàþòñÿ áîëè è ìåíåå âåðîÿòíû ïîâðåæäåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ êîñòíûìè îòëîìêàìè. Áîëüíîãî ñëåäóåò óëîæèòü íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, íîãè ñîãíóòü â êîëåííûõ è òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ, áåäðà íåñêîëüêî ðàçâåñòè â ñòîðîíû (ïîëîæåíèå ëÿãóøêè), ïîä êîëåíè ïîäëîæèòü òóãîé âàëèê èç ïîäóøêè, îäåÿëà, ïàëüòî, ñåíà âûñîòîé 2530 ñì.

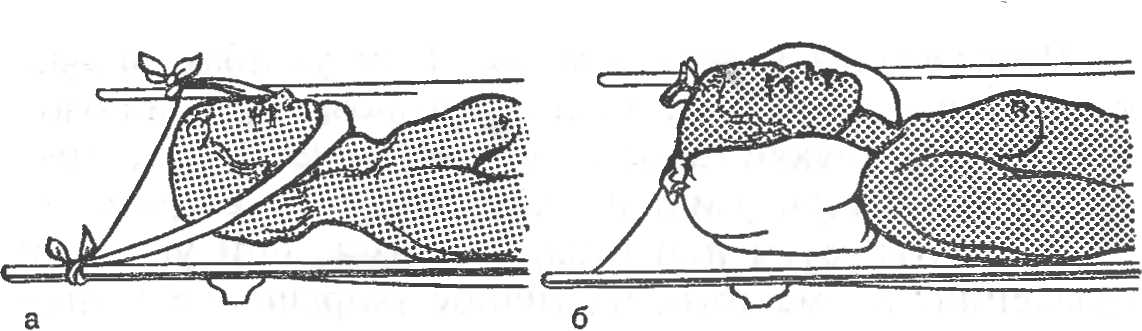

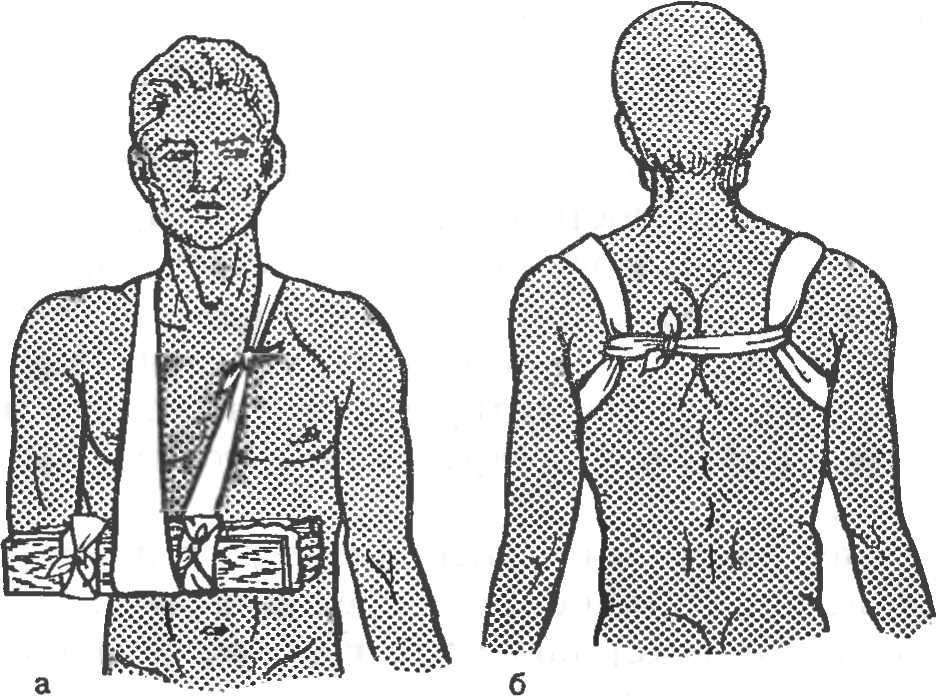

Ðèñ. 59. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïðåäïëå÷üÿ (à) è êëþ÷èöû (á).

Ïðîâîäÿò âîçìîæíûå ïðîòèâîøîêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Òðàíñïîðòèðóþò ïîñòðàäàâøåãî íà íîñèëêàõ èëè òâåðäîì ùèòå íà ñïèíå, ïðèäàâ åìó îïèñàííîå âûøå ïîëîæåíèå (ñì. ðèñ. 16, á). Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîñêàëüçûâàíèÿ áåäåð ñ âàëèêà èõ ôèêñèðóþò ÷åì-íèáóäü ìÿãêèì (ïîëîòåíöå, áèíò).

Ïåðåëîì ðåáåð. Âîçíèêàåò ïðè ñèëüíûõ ïðÿìûõ óäàðàõ â ãðóäü, ñäàâëåíèè, ïàäåíèè ñ âûñîòû è äàæå ïðè ñèëüíîì êàøëå, ÷èõàíüå. Äëÿ ïåðåëîìà ðåáåð õàðàêòåðíû ðåçêèå áîëè â îáëàñòè ïåðåëîìà, óñèëèâàþùèåñÿ ïðè äûõàíèè, êàøëå, èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ òåëà. Ìíîæåñòâåííûé ïåðåëîì ðåáåð ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðàñòàþùåé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ ïîâðåæäàþò ëåãêîå ñ ðàçâèòèåì ïíåâìîòîðàêñà è âíóòðèïëåâðàëüíîãî êðîâîòå÷åíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â èììîáèëèçàöèè ðåáåð íàëîæåíèè òóãîé öèðêóëÿðíîé ïîâÿçêè íà ãðóäíóþ êëåòêó.

Ïðè îòñóòñòâèè áèíòà äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîëîòåíöå, ïðîñòûíþ, êóñêè òêàíè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëåé è ïîäàâëåíèÿ êàøëÿ ïîñòðàäàâøåìó äàþò òàáëåòêó àíàëüãèíà, êîäåèíà, àìèäîïèðèíà. Òðàíñïîðòèðîâêà â ñòàöèîíàð â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïðè òÿæåëîì ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòèðîâêó îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ ñ ïðèäàíèåì ïîñòðàäàâøåìó ïîëóñèäÿ÷åãî ïîëîæåíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü è òðàíñïîðòèðîâêà â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïðè îñëîæíåííûõ ïåðåëîìàõ ðåáåð (ïíåâìîòîðàêñ, ãåìîòîðàêñ) òàêèå æå, êàê ïðè ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèÿõ ãðóäíîé êëåòêè.

Ïåðåëîì êëþ÷èöû. Õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüþ â îáëàñòè òðàâìû, íàðóøåíèåì ôóíêöèè ðóêè íà ñòîðîíå ïîâðåæäåíèÿ. ×åðåç êîæó ëåãêî ïðîùóïûâàþòñÿ îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èììîáèëèçàöèè îáëàñòè ïåðåëîìà, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ôèêñàöèè ðóêè ñ ïîìîùüþ êîñûíî÷íîé ïîâÿçêè (ñì. ðèñ. 35), áèíòîâîé ïîâÿçêè Äåçî (ñì. ðèñ. 44) èëè ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâûõ êîëåö (ðèñ. 59).

Источник