Переломы коленной чашечки у животных

Вывих коленной чашечки — обычная проблема больших и маленьких собак, но иногда может встречаться у кошек. Зачастую единственным симптомом недуга является хромота, поэтому хозяева не всегда придают этому значение, в результате заболевание приобретает запущенную форму и приводит к серьезным последствиям.

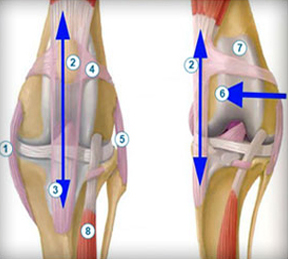

Вывих может быть связан с аномалиями развития или травматического происхождения. На рисунке изображено нормальное состояние коленного сустава и вывих коленной чашечки:

Вывих может быть связан с аномалиями развития или травматического происхождения. На рисунке изображено нормальное состояние коленного сустава и вывих коленной чашечки:

1. Медиальная коллатериальная связка

2. Коленная чешечка

3. Связка коленной чашечки

4. Латеральная связка коленной чашечки

5. Латеральная коллатеральная связка

6. Медтальный край мыщелка

7. Мыщелки бедра

8. Длинный пальцевый экстензор

Важно отметить, что при вывихе коленной чашки у собаки или кошки меняется и положение тазовых конечностей в целом. На рисунках 1,2 изображено нормальное положение конечностей собаки (рис. 1) и состояние конечностей при медиальной вывихе (рис. 2).

Рис. 1. Рис. 2.

Классический тип для маленьких собак это медиальные вывихи, а для больших собак — латеральные вывихи.

Встречаются распространенные исключения, когда маленькие собаки приобретают латеральный вывих коленной чашечки, и наоборот.

Медиальный вывих встречается обычно у маленьких пород собак как врожденная аномалия или проблема, связанная с развитием. У большинства животных заболевание может быть диагностировано в течение первых 6 месяцев жизни. Тяжесть симптомов, вероятно, связана с возрастом начала болезни: ранние случаи приводят к более серьезной недостаточности.

На видео – обследование собаки с вывихом коленной чашечки.

Простая классификация медиальных вывихов была разработана Putnam University of Guelph, в 1968 году. Эта классификация может использоваться и для латеральных вывихов.

I степень

У животных в этой группе коленную чашечку можно вывихнуть вручную, но она возвращается к нормальному положению в пределах блока после того как воздействие прекращено.

II степень

Эта группа включает животных, у которых коленную чашечку можно вывихнуть вручную и тех, у которых внутреннее вращение голени вызовет вывих коленной чашечки. Вывихнутая коленная чашечка остается в этом положении, пока не вправляется вручную

III степень

В этой группе относятся животные, у которых коленная чашечка остается вывихнутой большую часть времени. Вывих может быть устранен вручную, но повторно вывихивается , как только ручное давление прекращено.

IV степень

В животных этой группы коленная чашечка вывихнута все время и ручное вправление в пределы углубления блока невозможно даже в полностью разогнутом состоянии.

Степени I и II представляют собой вывихи переменного типа, в то время как степени III и IV представляют постоянный тип.

Лечение вывиха коленной чашечки

В зависимости от степени тяжести заболевания физическая активность животного может оставаться обычной или ее следует ограничить, при любой стадии необходимо следить за его массой тела, чтобы ограничить нагрузку на больную конечность.

I и в некоторых случаях II степени могут лечиться консервативными методами.

III, IV, а иногда и II степени лечатся хирургическим путем.

Разработано много методов хирургического лечения медиального вывиха коленной чашечки. Представленные методы хирургического лечения не могут быть всеобъемлющими, но решат большинство проблем, связанных с медиальным вывихом коленной чашечки.

Используемые методы

Дубликатура капсулы сустава, транспозиция гребня большеберцовой кости, перемещение головки малобецовой кости, V-образная пластика блока коленного сустава.

Последний метод является самым популярным, его применяют в большинстве случаев. При деформации кости проводится процедура реконструкции на коленном суставе. Это углубление борозды бедренной кости – трохлеопластика. Для этого удаляют участок губчатой кости, при углублении борозды блока вырезают часть кости в виде V-образного клина. Далее необходимо углубить борозду и вернуть вырезанный фрагмент на место.

Второй по распространенности метод — трохлеарная хондропластика, ее применяют при заболеваниях молодых животных (до шести месяцев). Процесс этой операции начинается с отслаивания хрящевого лоскута, далее углубляют участок кости, после чего лоскут укладывают на прежнее место, закрывая сформированную борозду. Бугорок большеберцовой кости перемещают, чтобы перенести продольную ось, вдоль которой расположена четырехглавая мышца. После вмешательства продольная ось проходит над блоком бедренной кости. Производят остеотомию бугорка большеберцовой кости и перемещают его в противоположном вывиху направлении. Бугорок фиксируют стержнями и проволокой.

Трохлеарная хондропластика.

После процедуры восстановления положения коленной чашечки нужно ограничить серьезные физические нагрузки и прыжки животного, но начать использовать конечность необходимо довольно скоро. В более чем 90% случаев после операции по устранению вывиха коленной чашечки функция конечности не нарушена, хромоты и других нарушений не наблюдается.

Хотя причина заболевания не определена, большинство исследователей не рекомендует размножение животных с patellar вывихом.

Дело в том, что, несмотря на возможность оказания эффективной ветеринарной помощи, подвергать риску новое поколение щенков или котят не стоит. Ветеринарная практика показывает, что вывих коленной чашечки передается по наследству с большой долей вероятности.

Источник

Вывих коленной чашки — смещение коленной чашечки относительно нормального положения на блоке бедренной кости. Вывих коленной чашечки является распространенным заболеванием кошек с рецессивным, полигенным наследованием. Вывих более чем в 75% случаев происходит в медиальном направлении, в 50% отмечается двусторонний вывих. Среди собак преимущественно страдают животные миниатюрных и комнатных пород той-пудель, йоркшир-терьер, померанский шпиц, пекинес, чихуахуа, бостон-терьер. Клинически заболевание может проявиться вскоре после рождения, но чаще всего оно обнаруживается после 4 мес Предрасположенность выше у самок. Кошки болеют реже и чаще встречается у кошек пород: корниш-рекс и персидская. Степень проявления заболевания колеблется между легкой и тяжелой формами Наиболее часто при вывихе коленной чашечки наблюдаются ротация большеберцовой кости вокруг ее продольной оси, искривление дистального и проксимального отделов большеберцовой кости, отсутствие или плохая выраженность вырезки блока бедренной кости, дисплазия эпифизов бедренной и большеберцовой костей, смещение порций четырехглавой мышцы. В связи с различной степенью выраженности клинических и патологических изменений была разработана специальная классификация вывиха (1-1 V степени).

Помимо генетических факторов к вывиху коленной чашечки предрасполагает травма. Факторами риска являются соха vara — 0-образное искривление конечностей (уменьшение угла между шейкой и продольной осью диафиза бедренной кости) и соха valga — X-образное искривление конечностей (увеличение угла между шейкой и продольной осью диафиза бедренной кости). При соха vara возрастает риск медиального вывиха, при соха valga — латерального. Другим способствующим фактором является чрезмерное смещение кпереди бедренной кости (отклонение кпереди головки и шейки бедренной кости).

Диагностика Клинические проявления заболевания зависят от степени (тяжести) вывиха, выраженности сопутствующего дегенеративного артрита, продолжительности болезни, изменений коленного сустава другой конечности (например, при разрыве крестообразной связки).

В анамнезе — стойкое нарушение функции и неправильное положение задней конечности во время ходьбы щенков. Иногда животное «подпрыгивает» или у него отмечается перемежающаяся хромота на заднюю конечность. Со временем симптомы проявляются чаще,заболевание прогрессирует с возрастом. Иногда у старых животных после незначительной травмы или в результате дегенеративных заболеваний суставов появляется внезапная хромота.

Принято различать 4 степени вывиха коленной чашечки. При I степени коленную чашечку можно вывихнуть рукой; при этом после устранения давления она вправляется самостоятельно. При II степени коленную чашечку можно вывихнуть рукой или она вывихивается при сгибании коленного сустава; остается вывихнутой и поддается ручному вправлению или вправляется самостоятельно, когда животное разгибает коленный сустав и производит вращение большеберцовой кости в сторону, противоположную направлению вывиха. III степень характеризуется вывихом коленной чашечки, который поддается ручному вправлению при разогнутом коленном суставе; сгибание и разгибание в коленном суставе приводят к повторньм вывихам. При IV степени коленная чашечка постоянно остается в положении вывиха, ручная репозиция невозможна. Проксимальная суставная поверхность большеберцовой кости может быть ротирована до 90°. Вырезка блока бедренной кости выражена слабо или отсутствует, отмечается смещение порций четырехглавой мышцы в сторону вывиха.

При I и II степени животное время от времени не наступает на конечность (щадит ее), коленный сустав находится в согнутом положении. При III и IV степени животное припадает к земле. При медиальном вывихе коленной чашечки отмечается 0-образное искривление конечностей, при латеральном вывихе — Xобразное искривление; основной вес тела переносится на передние конечности. Хондромаляция коленной чашечки или блока бедренной кости причиняет боль.

Дифференциальная диагностика. Вывих коленной чашечки необходимо дифференцировать от разрыва краниальной крестообразной связки, который отмечается у 15-20% собак, страдающих хроническим вывихом. Пальпация помогает установить диагноз. Для разрыва верхней крестообразной связки характерен симптом верхнего выдвижного ящика. При отрывных переломах бугорка большеберцовой кости происходит ослабление механизма четырехглавой мышцы, что приводит к нестабильности коленной чашечки. Неправильное сращение и смещение бедренной или большеберцовой кости могут привести к смещению всех порций четырехглавой мышцы.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекциях показана всем животным с III или IV степенью вывиха надколенника. Рентгенографию тазобедренного и коленного суставов необходимо проводить, чтобы диагностировать искривление и/или скручивание бедренной и большеберцовой костей. Рентгенограммы блока бедренной кости в горизонтальной проекции позволяют выявить сглаженность или отсутствие вырезки блока, а иногда и выпуклость на ее месте.

При макроскопическом исследовании определяются признаки изнашивания суставных хрящей коленной чашечки и блока бедренной кости, остеофиты в местах прикрепления суставной капсулы к костям, растяжение суставной капсулы на стороне, противоположной вывиху; явления фиброза и контрактуры на стороне вывиха. При микроскопическом исследовании определяются разволокнение суставного хряща, уменьшение количества гликозаминогликанов, явления синовита.

Лечение

Вывихи I и в ряде случаев II степени можно лечить консервативно. Большинство вывихов II и все вывихи III и IV степени подлежат оперативному лечению.

В зависимости от тяжести заболевания физическая активность может оставаться обычной или ее следует ограничить. Необходимо контролировать массу тела животного для уменьшения нагрузки на коленные суставы.

Консервативная терапия.

Противовоспалительные и обезболивающие препараты используют для симптоматического лечения сопутствующих дегенеративных заболеваний суставов. Нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что ограничивает их применение. У крупных животных при аналогичных нарушениях применяют гели от боли на область суставов для уменьшения воспалительных реакций, но среди мелких домашних животных, в основном применяют препараты инъекционной или таблетированой форме.

Хондропротективные препараты (полисульфатированные гликозаминогликаны) дают положительный эффект.

Они ограничивают повреждение и дегенерацию суставного хряща.

Хирургическое лечение.

При деформации костей (т.е. при слабовыраженной борозде блока бедренной кости или смещении бугорка большеберцовой кости), проводят реконструктивную операцию на коленном суставе. Она включает трохлеопластику — углубление борозды блока бедренной кости. С этой целью углубляют борозду и удаляют участок губчатой кости. В дальнейшем волокнистый хрящ заново выстилает блок бедренной кости. При углублении борозды блока можно вырезать костный фрагмент в виде V-образного клина, сохраняя при этом гиалиновый хрящ, затем углубить борозду и уложить костно-хрящевой клин на место, создавая таким образом новую углубленную борозду, покрытую естественным гиалиновым хрящом. Этот метод применяют в большинстве случаев.

Второй метод — трохлеарная хондропластика предпочтительна для молодых животных (моложе 6 мес).

В ходе этой операции отслаивают хрящевой лоскут,расположенный субхондрально участок кости углубляют, затем лоскут укладывают на место, закрывая вновь образованную борозду. Таким образом сохраняется гиалиновый хрящ, выстилающий дно борозды, а волокнистый хрящ впоследствии заполняет ее края.

Перемещение бугорка большеберцовой кости производят с целью переноса продольной оси, вдоль которой действует четырехглавая мышца. После этой операции продольная ось проходит над блоком бедренной кости. Производят остеотомию бугорка большеберцовой кости и перемещают его в противоположном вывиху направлении. Бугорок стабилизируют стержнями и проволокой.

Чтобы создать условия, способствующие перетягиванию коленной чашечки в сторону, противоположную вывиху, суставную капсулу и поддерживающие мягкотканные структуры на стороне, противоположной вывиху, ушивают внахлестку. На стороне, куца смещается коленная чашечка, рассекают суставные связки или производят послабляющие надрезы. Для усиления растянутых поддерживающих мягкотканных структур накладывают антиротационные швы на связки надколенника и большеберцовой кости. Корригирующие остеотомии позволяют переместить продольную ось задних конечностей.

После трохлеопластики рекомендуется ранняя активизация оперированной конечности. Однако в течение 4 нед необходимо избегать больших физических нагрузок и прыжков. Рецидивы вывиха коленной чашечки после оперативной стабилизации отмечены в 48% случаев, что гораздо меньше, чем в предоперационном периоде. Более чем у 90% оперированных животных функция конечности сохранена. Признаков хромоты и других нарушений не отмечается. Почти всегда в коленных суставах при рентгенологическом исследовании выявляются дегенеративные изменения. Дпя оценки степени прогрессирования заболевания проводят ранние осмотры. Животных с отягощенной наследственностью не следует спаривать.

Источник

Автор: Ульрике Матис, г. Мюнхен, Германия.

Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается статья известного специалиста в области хирургии и ортопедии, профессора Ульрике Матис, Prof. Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. (PhD) Dipl. ECVS. В данной статье рассмотрены большинство видов внутрисуставных переломов, осложнения, которые могут им сопутствовать, и выбор наиболее оптимального метода их устранения с учетом сложности перелома, способа внутренней фиксации, возраста пациента. Автор описывает, насколько важен выбор хирурга для достижения максимального успеха.

Восстановительная хирургия все еще является предпочтительным методом лечения травматических поражений суставов, и в особенности суставных переломов. Раннее анатомически правильное и стабильное восстановление нормального положения фрагментов и применение методов препарирования, щадящих мягкие ткани, обязательны для восстановления конгруэнтности и подвижности суставов.

Переломы плечевого сустава

Внутрисуставные переломы лопатки включают в себя отрыв надсуставного бугорка лопатки и переломы суставной впадины лопатки, которые могут сочетаться с переломами шейки лопатки. Оперативное вмешательство зависит от области поражения. Для отрывных переломов надсуставного бугорка лопатки рекомендуется использование маленьких T-пластин. Переломы шейки лопатки и суставной впадины лопатки восстанавливаются с использованием винтов, проволоки Киршнера и/или металлических пластин для скрепления обломков кости. Хирургу необходимо отчетливо представлять себе суставную поверхность во время процедуры восстановления ее нормального положения и фиксации.

Переломы проксимальной части плечевой кости могут сопровождаться парезом передней лапы или параличом, являющимся следствием поражения нерва в пределах плечевого сплетения. Эпифизарные переломы встречаются редко. Точное восстановление нормального положения достигается с использованием краниолатерального доступа к оперируемому месту. Внутрикостная фиксация выполняется при помощи винтов и/или проволоки Киршнера. Большинство проксимальных переломов плечевой кости cоставляют отрывы эпифизарного хряща. Фиксация выполняется с использованием двух проволок Киршнера, которые пересекают пластину эпифизарного хряща перпендикулярно. Костные винты используют только при операциях на взрослых животных, в то время как у растущих животных закрытие этого эпифизарного хряща может привести к укорачиванию конечности и нарушению ее функции.

Переломы локтевого сустава

Надмыщелковые переломы плечевой кости включают плечелоктевой сустав. Внутрикостная фиксация достигается при помощи скрещенных штифтов, винтов или пластины. Автор предпочитает медиальное расположение пластины каудальному и латеральному. Двухмыщелковые Y- или T-образные переломы также оказывают влияние на плечелучевой сустав. Медиальный доступ обычно обеспечивает достаточное обнажение поврежденного участка для восстановления. Сочетание медиального и латерального доступа может быть необходимо в случае с небольшими дистальными фрагментами. Доступ через локтевой отросток (каудальный) осуществляется при раздробленных или застарелых переломах, при которых требуется большое обнажение зоны повреждения. Сначала высверливается предварительное сопоставляющее отверстие на поверхности перелома медиального плечевого мыщелка, после чего производится точное анатомическое совмещение составных частей сустава. Используя направляющую дрели, высверливается отверстие для нити в латеральном мыщелке, после чего кортикальный винт вставляется через мыщелок. Для того чтобы прикрепить мыщелки к диафизу плечевой кости, используются различные методы. В случае с короткими дистальными сегментами могут использоваться скрещенные штифты или проволока Киршнера, в других случаях — предпочтительнее фиксация обломков кости с использованием металлической пластины. Латеральные мыщелковые переломы восстанавливаются при помощи краниолатерального доступа, избегая при этом повреждения лучевого нерва. В дополнение к винту, проходящему через мыщелок, проволока Киршнера проводится через надмыщелковую линию перелома, чтобы улучшить вращательную стабильность. Медиальные мыщелковые переломы плечевой кости встречаются реже, чем латеральные, доступ к ним осуществляется с медиальной стороны с целью избежать повреждения локтевого нерва. В случаях длинных наклонных переломов могут использоваться несколько винтов или же применяется та же техника фиксации, что и при латеральных мыщелковых переломах.

Переломы проксимальной части локтевой кости с вывихом лучевой кости могут быть восстановлены при помощи внутрикостной спицы, введенной в локтевую кость. В случаях локтевых переломов с вывихом головки лучевой кости и сепарации лучевой кости от локтевой (перелом Монтеджи) кольцевая связка зашивается или помещается обратно на место после восстановления локтевой кости. При переломах локтевого отростка предпочтительнее использовать раннюю внутреннюю фиксацию с использованием винтов, вкручиваемых каудально, или двух проволок Киршнера, чем проводить удаление. Для того чтобы восстановить нормальное соотношение суставных поверхностей в локтевом суставе, может потребоваться дополнительное удлинение локтевой кости.

Переломы головки лучевой кости встречаются крайне редко. В этом случае фиксация зависит от типа повреждения. У молодых животных несоответствие между собой поверхностей локтевого сустава может являться следствием замедления роста лучевой кости.

Переломы запястья

Переломы дистальной суставной поверхности лучевой кости лечатся восстановлением точного анатомического положения и внутренней фиксацией с использованием винтов и/или проволоки Киршнера, при этом может потребоваться дополнительная внешняя поддержка. Переломы, захватывающие шиловидный отросток локтевой кости, могут лечиться консервативно, однако при нестабильности предплечно-запястного сустава предпочтительна внутренняя фиксация с использованием пластины или внутрикостной проволоки Киршнера. Молодых собак необходимо осматривать через небольшой промежуток времени по причине высокого риска неравномерного роста лучевой и локтевой костей. Переломы лучевой запястной кости регистрируются преимущественно у боксеров. В большинстве случаев потребуется хирургическое вмешательство с использованием винтов, которые вкручиваются с медиальной стороны кости. Переломы добавочной запястной кости обычно регистрируются у беговых собак в виде авульсий. После проведения консервативного лечения наблюдается выраженная тенденция полного выздоровления. Слишком большие для имплантатов фрагменты фиксируются с использованием 1,0-, 1,5- или 2,0-миллиметровых винтов. Переломы локтевой кости и запястных костей встречаются редко. Они обычно проявляются в виде осколков или пластинок на дорсальной поверхности и могут быть удалены. Несмещенные фрагменты могут реплантироваться и реконсолидироваться после наложения шины или гипса на запястье.

Переломы тазобедренного сустава

Вертлужные переломы составляют приблизительно 12% у собак и 10% у кошек от всех переломов костей таза. Консервативное лечение, при котором животное помещается в клетку, часто приводит к дегенеративному поражению сустава. Хорошие долгосрочные результаты требуют точного анатомического сочленения и устойчивой внутренней фиксации. Метод Гормана обеспечивает хорошую визуализацию области перелома и достаточную подвижность для фиксации. Суставная капсула при этом часто остается неповрежденной. Она рассекается продольно, начиная от места перелома по направлению к суставным поверхностям. Фиксация осуществляется с использованием пластин с предварительно нанесенными контурами. Предварительное изгибание пластины на кости того же размера значительно сокращает время операции, упрощая сочленение. Восстановительные пластины наиболее удобны, т. к. их можно моделировать в трех измерениях. Применение штифтов ограничивается длинными наклонными переломами каудальной вертлужной области, поскольку при использовании штифтов не достигается такая же стабильность, как при использовании пластин.

Переломы головки и шейки бедренной кости, включая сепарацию эпифизарного хряща, как правило, встречаются в начале закрытия эпифизарного хряща. Эпифизарные переломы часто сопровождаются вывихами и включают в себя отрыв части кости в месте крепления связки к головке кости. Маленькие фрагменты, которые не являются частью поверхности, несущей нагрузку, можно удалить по время открытого вправления тазобедренного сустава. Если сегмент перелома слишком велик для крепления имплантата, то в этом случае осуществляется фиксация. Взрослым животным в шейку бедра вкручивают небольшие кортикальные винты, тогда как при операциях на растущих собаках и кошках используют проволоку Киршнера. Отрыв эпифизарного хряща является внутрисуставным переломом. Его восстанавливают, используя проволоки Киршнера, поскольку обширная травма, вызванная вкручиванием винтов, вызывает преждевременное закрытие эпифизарного хряща. Чтобы обеспечить вращательную стабильность, необходимы две проволоки Киршнера. Переломы шейки могут быть интра- и/или экстракапсулярными. Они могут быть стабилизированы как двумя проволоками Киршнера, так и фиксацией при помощи винтов. Винтовая резьба должна быть только в проксимальном фрагменте с целью обеспечения сжатия линии перелома. Любая вращательная нестабильность устраняется использованием дополнительной проволоки Киршнера.

Прогноз благоприятен в случае раннего анатомического вправления, осторожного обращения с мягкими тканями с целью сохранить кровоснабжение и устойчивой внутрикостной фиксации. Постоянный аваскулярный некроз головки бедренной кости, как это встречается у людей, не является часто встречающимся осложнением у мелких животных.

Переломы коленного сустава

Переломы, затрагивающие коленный сустав, встречаются на дистальном конце бедренной кости, проксимальном конце большеберцовой кости и на коленной чашечке. Дистальные переломы бедренной кости требуют внутрикостной фиксации. Для стабилизации мыщелковых переломов обычно рекомендуют использовать винты. Для восстановления надмыщелковых переломов и переломов эпифизарного хряща применяют в зависимости от типа перелома или предпочтений хирурга различные методы с использованием костномозговых штифтов, фиксирующих пластин, диагонально расположенных винтов, натяжной перевязки проволокой или просто проволокой Киршнера (перекрестной или парной). Внутрикостная фиксация перелома-сепарации эпифизарного хряща должна быть настолько щадящей, насколько это возможно по отношению к ростковой пластинке. Две тонких проволоки Киршнера, пересекающие эпифизарный хрящ перпендикулярно, обеспечивают достаточную стабильность без ухудшения роста.

Проксимальные переломы большеберцовой кости иногда можно восстановить консервативно. Тем не менее в большинстве случаев требуется внутрикостная фиксация. Пластины можно применять при нестабильных переломах метафиза, а фиксация винтами предпочтительнее при переломах мыщелков. При смещенном переломе-сепарации эпифиза и отрыве большеберцовой бугристости рекомендуется использовать проволоку Киршнера.

При переломах коленной чашечки производят удаление фрагмента, самой коленной чашечки или используют технику натяжной перевязки проволокой. Нарушение коленного рефлекса требует дополнительной внешней фиксации.

Переломы предплюсны

Наиболее распространенными предплюсневыми переломами являются лодыжечные переломы. Поднадкостничные травмы без смещения успешно лечатся консервативно. В противном случае предпочтительным методом является внутрикостная фиксация с использованием натяжной перевязки проволокой. Этот метод лучше всего применять для восстановления проксимальных переломов пяточной кости. При внутрисуставных переломах основания пятки можно рассмотреть возможность применения стабилизации при помощи пластины, а при отсутствии смещения можно проводить даже консервативное лечение. Переломы таранной кости в основном встречаются у кошек. Наилучшие результаты достигаются в том случае, если восстановление суставной поверхности производится равномерно. Небольшие фрагменты могут быть удалены при условии, если это не угрожает стабильности сустава. При обширных поражениях суставов рассматривается возможность артродеза. Переломы центральной предплюсневой кости встречаются редко, исключение составляют беговые собаки. Фиксация производится одним или двумя винтами в зависимости от типа травмы. При оскольчатых переломах может применяться стабилизация с использованием маленькой опорной пластины.

Переломы предплюсневых костей встречаются очень редко. Некоторые из них лучше всего подвергаются восстановлению при помощи внутрикостной фиксации и/или вырезания меньших фрагментов, тогда как другие хорошо заживают при наложении шины или гипса.

Долгосрочные результаты у 120 кошек и 190 собак, в отношении которых применялось хирургическое лечение переломов суставов плеча, локтя и колена, которые были исследованы клинически и рентгенологически в среднем через 5 лет, свидетельствуют о том, что артроз наблюдали у 40–90%, а хромоту у 20–40% [1, 2]. У кошек дегенеративные изменения оказали влияние главным образом на коленный сустав, тогда как у собак обычно поражался тазобедренный сустав. Тип перелома и степень смещения оказывали большее влияние на результат, чем время хирургического вмешательства. Наиболее неблагоприятное воздействие на функцию оказывал артроз локтевого сустава. Кроме того, травма предплюсневого сустава часто приводила к вторичному артрозу, вызывавшему нарушение его функции [3, 4, 5, 6]. В этом отношении сопутствующие поражения связки оказывают значительное влияние на исход болезни.

Перевод кандидата ветеринарных наук Андрея Заволоки

Материал предоставлен редакцией журнала «МИР Ветеринарии» с любезного согласия Украинской Ассоциации врачей ветеринарной медицины мелких животных. Редакция журнала «Ветеринарный Петербург» выражает украинским коллегам благодарность за переданный материал.

Литература:

- Fischer H. Verletzungen des Sprunggelenks der Katze. Behandlung und Ergebnisse in den Jahren 1976 bis 1984. Diss Thesis Ludwig-Maximilians-University Munich 1986.

- Gössmann M. Verletzungen der Articulatio tarsocruralis beim Hund. Behandlung und Ergebnisse in den Jahren 1970-1980. Diss Thesis Ludwig-Maximilians-University Munich 1984.

- Kurzbach T. M. Retrospektive Langzeituntersuchung von operativ versorgten Ellbogen- und Schultergelenk Frakturen bei Hund und Katze. Diss Thesis Ludwig-Maximilians-University Munich 2000.

- Matis U., Waibl H. Proximale Femurfrakturen bei Katze und Hund. Tierärztl Prax Suppl 1, 159-78, 1985.

- Matis U. Oberschenkel – Zugang zum Os femoris im distalen Drittel. In: Schebitz H., Brass W. (Ed.) Operationen an Hund und Katze. Berlin: Parey 1999: 392-4.

- Matis U. Fractures of the acetabulum. In: Johnson A. L., Houlton J. E. F., Vannini R. (Ed.) AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat. Stuttgart: Thieme 2005:178-191.

- Strodl S. Spätergebnisse nach intraartikulären und gelenknahen Frakturen des Hüft- und Kniegelenks von Hund und Katze. Diss Thesis Ludwig-Maximilians-University Munich, 2000.

- Vollmerhaus B., Roos H., Matis U. et al. Zur klinisch angewandten und funktionellen Anatomie des Sprunggelenks der Katze Teil 1: Tarsalskelett. Tierärztl Prax 2000; 30 (K): 131-7.

- Vollmerhaus B., Roos H., Matis U. et al. Zur klinisch angewandten und funktionellen Anatomie des Sprunggelenks der Katze Teil 2: Gelenke, Bänder, Muskeln des Tarsus. Tierärztl Prax 2000; 30 (K):202-10.

Автор:

Ульрике Матис

Рубрика:

Ортопедия

Источник