Переломы длинных трубчатых костей перелом голени

Судебномедицинская экспертиза переломов длинных трубчатых костей занимает значительное место при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц.

Механизм переломов длинных трубчатых костей и особенности происходящих при них повреждений костной ткани были в основном изучены клиницистами. Однако в литературе не представляется возможным найти ответ на ряд важных с судебномедицинскои точки зрения вопросов, касающихся повреждения костей. Сюда относится определение по характеру и особенностям повреждений длинных трубчатых костей, с какой стороны был нанесен удар и каково было его направление. Вопрос этот имеет важное значение для органов суда и следствия, так как нередко установление истинного положения потерпевшего в момент травмы оказывается возможным только на основании данных судебномедицинской экспертизы.

Судебномедицинских работ, посвященных анализу переломов длинных трубчатых костей, возникших от действия твердых тупых предметов, в доступной нам литературе мы не встретили.

Мы сделали попытку определить признаки, позволяющие диагностировать направление удара по особенностям и характеру повреждений длинных трубчатых костей.

Для изучения особенностей таких повреждений при ударе твердым тупым предметом мы провели 100 экспериментов на неповрежденных конечностях трупов практически здоровых людей, умерших насильственной смертью. Ряд опытов был проведен на конечностях, покрытых одеждой.

Экспериментальные переломы вызывались воздействием разнообразных по форме твердых предметов, удары которыми наносились при различных положениях трупов, в частности при наличии твердой подкладки под конечностью. Учитывались энергия удара, направление и угол действия силы.

Нарушение кости изучалось на месте, затем часть кости, где локализовалось повреждение, выпиливали, освобождали от мягких тканей и изучали дополнительно.

Результаты экспериментов показали, что при ударе твердым тупым предметом по неповрежденной конечности под углом 75—90° к продольной оси кости целость ее нарушается в месте удара с образованием безоскольчатых или оскольчатых переломов.

Мы не отметили влияния формы ударяющего предмета на характер перелома, что, вероятно, можно объяснить наличием мягких тканей (а в ряде экспериментов — и одежды) на конечности, которые как бы

«сглаживают» неровную поверхность предмета, наносящего травму.

Линия (или плоскость) перелома при такогорода повреждениях костей отличается рядом особенностей. В месте приложения силы линия перелома имеет крупнозубчатый характер, на противоположной стороне — мелкозубчатый.

Направление этой линии, как правило, поперечное. На боковых — от места приложения силы — сторонах она идет в косом направлении.

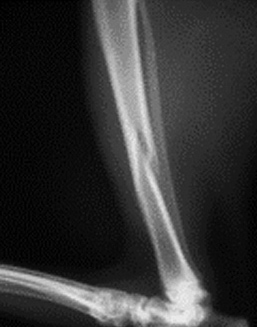

Во всех случаях переломов длинных трубчатых костей, возникших от удара твердым тупым предметом под углом 75—90° к продольной оси кости, были обнаружены трещины компактного вещества кости. Эти трещины отходили от линии перелома на боковых (по отношению к пункту приложения силы) сторонах и образовывали с линией перелома веерообразно расположенные углы, открытые к месту удара (рис. 1).

Если такие веерообразные трещины проходили через всю толщу компактного вещества кости и соединялись между собой, это приводило к образованию осколков.

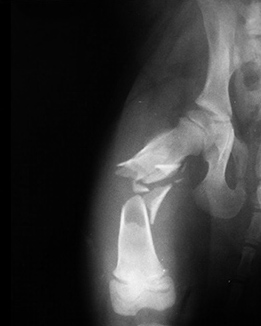

Рис. 1. Безоскольчатый перелом бедренной кости. Веерообразные трещины на боковой от места удара стороне.

Стрелкой указаны направление и место удара.

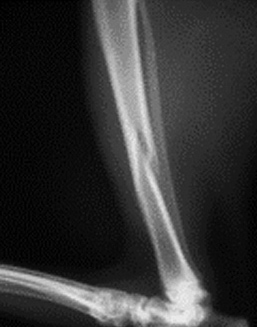

Осколки, имеющие многоугольную (в профиль — треугольную) форму, всегда находились в месте приложения силы. Осколки же полулунной формы располагались, как правило, только на боковых (по отношению к месту удара) сторонах и образовывались за счет пересечения веерообразной трещины с линией перелома (рис. 2).

Рис. 2. Оскольчатый перелом плечевой кости. Стрелкой указаны направление и место приложения силы.

Указанные особенности переломов длинных трубчатых костей (характер зубчатости линии перелома, веерообразные трещины, локализация осколков и их форма), возникших от удара твердыми тупыми предметами, с достаточной четкостью выявлять при рентгеновском исследовании. Это позволило проверить данные наших экспериментов не только при судеономедицинских исследованиях трупов, но и в случаях освидетельствования живых лиц, перенесших травму длинных костей конечностей.

При экспертизе в случаях травмы длинных трубчатых костей твердыми тупыми предметами мы всегда обнаруживали все признаки, которые были выявлены при экспериментальных исследованиях, что позволяло устанавливать направление действия механической силы. Материалы дела, которые, как правило, мы получали после производства экспертиз, во всех случаях подтвердили наши заключения относительно условий возникновения повреждений, в частности о направлении действия механической силы. В качестве иллюстрации практического использования полученных нами данных приводим следующую экспертизу.

В апреле 1958 г. нам пришлось участвовать в экспертизе по поводу эксгумации трупа гр-на Н., 46 лет.

12/XI 1957 г. гр-н Н. был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где, не приходя в сознание, вскоре умер. Шофер, доставивший потерпевшего, на предварительном следствии показал, что он ехал на машине по шоссе и неожиданно увидед сидевшего на дороге человека с вытянутыми в сторону правой обочины дороги (по ходу машины) ногами. Шофер предпринял энергичную попытку свернуть вправо, но при этом, как ему показалось, он переехал через левую ногу сидевшего на дороге человека. Очевидцев происшествия не было.

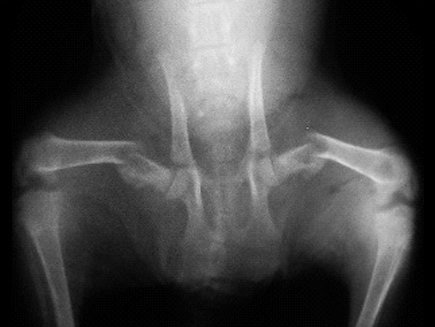

При судебномедицинском исследовании трупа обнаружена ушибленная рана кожных покровов в правой теменной области; множественный перелом 12 ребер слева; разрыв левого легкого; левосторонний гемоторакс; оскольчатый перелом костей левой голени на -границе средней и нижней третей. Осколки располагались с наружной стороны; на передней и задней поверхностях большеберцовой и малоберцовой костей вее- робразные трещины, образующие с линией перелома углы, открытые кнаружи. На внутренней стороне линии переломов мелкозубчатые, идут в поперечном направлении; на наружной — крупнозубчатые.

Характер повреждения костей левой голени абсолютно исключал переезд через ногу при том положении потерпевшего, о котором говорил шофер.

Экспертной комиссией было дано заключение, что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, могли возникнуть от удара тупыми предметами, возможно, частями движущегося автотранспорта, слева, и не могли возникнуть при обстоятельствах, указанных шофером, доставившим пострадавшего в больницу.

Следствием было установлено, что покойный был сбит незадолго до этого проходившей встречной грузовой автомашиной.

Наши экспериментальные данные и практические наблюдения позволяют считать, что в случаях травмы длинных трубчатых костей представляется возможным при учете других повреждений судить о направлении действия внешнего насилия — удара тупым твердым предметом: 1) в пункте приложения силы осколок кости имеет многоугольную форму, линия перелома — выраженную зубчатость; 2) на стороне, противоположной месту удара, линия перелома имеет мелкозубчатый характер и идет в поперечном направлении; 3) на боковых по отношению к месту удара сторонах возникают трещины компактного вещества кости, образующие с линей перелома углы, открытые к месту приложения силы, а также осколки полулунной формы.

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

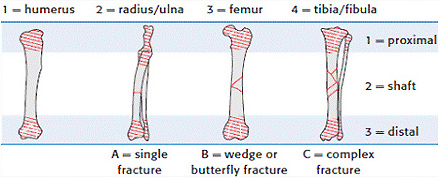

С целью упростить постановку клинического диагноза, стратегически оценить тяжесть и прогноз травмы, а также создать «единый язык понятий» среди травматологов, Морис Э. Мюллер создал классификацию переломов длинных трубчатых костей AO.

Общие положения классификации переломов костей по AO

В общем плане переломы всех трубчатых костей в скелете человека Мюллер предлагает представить в следующем виде (смотрите схемы, рисунки, таблицы).

Система нумерации по AO/OTA с анатомической локализации переломов трех сегментов кости

Проксимальный сегмент = 1, диафизарный сегмент = 2, дистальный сегмент = 3

Проксимальный сегмент = 1, диафизарный сегмент = 2, дистальный сегмент = 3

Буквенно-цифровая структура классификации AO переломов длинных костей для взрослых по Мюллеру

Обозначение анатомической локализации перелома по AO

Анатомическая локализация перелома обозначается двумя цифрами: первая для кости, вторая для ее сегмента (локтевая кость и лучевая кости, также как большеберцовая и малоберцовая кости расцениваются как одна кость). Проксимальный и дистальный сегменты длинных костей определяются с помощью квадрата, стороны которого имеют одинаковую длину, как и самой широкой части эпифиза (исключение 31- и 44-).

Анатомическая локализация перелома обозначается двумя цифрами: первая для кости, вторая для ее сегмента (локтевая кость и лучевая кости, также как большеберцовая и малоберцовая кости расцениваются как одна кость). Проксимальный и дистальный сегменты длинных костей определяются с помощью квадрата, стороны которого имеют одинаковую длину, как и самой широкой части эпифиза (исключение 31- и 44-).

Определение типа перелома при переломе длинных костей у взрослых

Исключением являются переломы проксимального сегмент плечевой кости (11-), проксимального сегмент бедренной кости (31-), косточки (44-), подвертлужный перелом (32-)

| Сегмент | Тип | ||

|---|---|---|---|

| A | B | C | |

| 1 (проксимальный) |

|

|

|

| 2 (диафизарный) |

|

|

|

| 3 (дистальный) |

|

|

|

Диафизарные переломы

Этапы диагностики диафизарных переломов

| Диафизарный перелом | ||

|---|---|---|

| Шаг | Вопрос | Ответ |

| 1 | Какая кость? | |

| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | |

| 3 | Тип: простой или многооскольчатый перелом (если больше 2 осколков)? | Простой (X2-A) |

| Многооскольчатый — перейдите к шагу «3а» | ||

| 3а | Есть контакт между двумя осколками? | Осколки контактные, клиновидный (X2-B) |

| Осколки неконтактные, сложный (X2-C) | ||

| 4 | Группа: перелом простой или сложный? | Простой спиральный (X2-A1), или спиральный клиновидный (X2-B1), или сложный спиральный (X2-C1) |

| Простой косой (X2-A2), простой поперечный (X2-A3), клиновидный изгибающий (X2-B2), клиновидный многооскольчатый (X2-B3), сложный неправильный (X2-C3), сложный сегментарный (X2-C2) | ||

Классификация диафизарных переломов по трем группам

| Тип | Группа | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | |

| А (простой) |

|

|

|

| В (клиновидный) |

|

|

|

| С (сложный) |

|

|

|

Сегментарные переломы

Этапы диагностики сегментарных переломов

| Сегментарный перелом | ||

|---|---|---|

| Шаг | Вопрос | Ответ |

| 1 | Какая кость? | Конкретная кость (Х) |

| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | Конечный сегмент |

| 3 | Перелом проксимального или дистального сегментов? | Проксимального (X1) |

| Дистального (X3) | ||

| 4a | Тип: перелом захватывает сустав? | Внесуставной (XX-A), перейдите к шагу «6» |

| Внутрисуставной, перейдите к шагу «4b» | ||

| 4b | Тип: неполный или полный внутрисуставной перелом? | Если часть соединена с метафизом/диафизом, то — неполный внутрисуставной (XX-B) |

| Если часть не соединена — полный внутрисуставной (XX-C) | ||

| 5 | Групп: сколько линий перелома перекрещиваются на поверхности кости? | Если есть одна линия, это простой |

| Если больше 2 линий — это многооскольчатый перелом | ||

| 6 | Группа: перелом метафиза? | Простой внесуставной (XX-A1), или простой внутрисуставной (XX-C1) |

| Клиновидный внесуставной (XX-A2) | ||

| Сложный внесуставной (XX-A3), или простой внутрисуставной (XX-C2), или сложный внутрисуставной (XX-C3) | ||

Классификация сегментарных переломов по трем группам

| Тип | Группа | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | |

| A (внесуставной) |

|

|

|

| B (неполный внутрисуставной) |

|

|

|

| C (полный внутрисуставной) |

|

|

|

Частные положения классификации переломов костей по AO

Классификация переломов плечевой кости по AO (1)

Классификация переломов предплечья: лучевой и локтевой костей по AO (2)

Классификация переломов бедренной кости по AO (3)

Классификация переломов голени: большеберцовой и малоберцовой костей по AO (4)

Классификация переломов лодыжек по AO (44)

Источник

21.04.2020

21.04.2020

Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей

Проанализированы результаты остеосинтеза у 133 пострадавших с оскольчатыми переломами диафизов длинных трубчатых костей. У 19 (14,3 %) пациентов выполнен малоинвазивный интрамедуллярный остеосинтез блокирующим стержнем и у 45 (33,8 %) больных выполнена дополнительная фиксация костных фрагментов стягивающими скобами.

ВВЕДЕНИЕ

Основными причинами осложнений погружного остеосинтеза у пострадавших с оскольчатыми (тип В) и сложными (тип С) переломами длинных трубчатых костей являются замедленное сращение, вторичное смещение костных отломков, снижение прочности контакта резьбы винтов с костью с последующей миграцией и переломом конструкций [2, 6, 7, 13, 15]. В равной мере осложнения наблюдаются как после закрытого остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий, так и после открытой репозиции и фиксации поврежденных костей интрамедуллярными стержнями или накостными пластинами (23,0-36,87 %) [8, 9, 16, 18].

При формировании периостальной и параоссальной костной мозоли длительное время сохраняется малоустойчивость костных отломков к воздействию нагрузок, стабилизирующие свойства фиксирующих конструкций при этом снижаются. Некоторые авторы рекомендуют после остеосинтеза в течение 6-8 недель исключать нагрузки на поврежденную конечность.

В зарубежных публикациях имеется тенденция к использованию комбинированного остеосинтеза, включающего репозицию костных фрагментов, пластику с использованием трансплантатов, остеопластического материала и фиксацию проволочным серкляжем, кольцевидными устройствами дополнительно к интрамедуллярному, накостному, внеочаговому остеосинтезу [11, 12, 14, 19].

Преждевременное удаление проблемных спиц (стержней) у 15,0-29,2 % пациентов снижает стабилизирующие свойства аппарата внешней фиксации, провоцирует вторичное смещение костных фрагментов [4, 10, 17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты остеосинтеза у 133 пострадавших с оскольчатыми переломами диафизов длинных трубчатых костей, лечившихся в период 2009-2014 годы. Пациентов наблюдали с момента госпитализации до восстановления трудоспособности или определения группы инвалидности. Объем исследования, подготовка пострадавших к операции осуществлялись в соответствии со стандартом (приказ МЗ РФ No1384н).

Хирургическое вмешательство предпринималось через 3-15 часов с момента поступления больного в приемное отделение травматологического стационара после установки диагноза, компенсации общего состояния пациентов.

Закрытая репозиция, интрамедуллярная фиксация поврежденной трубчатой кости блокируемым стержнем с применением малоинвазивной технологии установки выполнены у 19 (14,3 %) из 133 больных с диафизарными переломами типа В2, В3. У 45 (33,8 %) пациентов с повреждениями диафизов длинных трубчатых костей типа В1 и С применяли открытую репозицию с фиксацией костных фрагментов скобами с термомеханической памятью формы и интрамедуллярный остеосинтез блокирующими стержнями.

Открытая репозиция с фиксацией костных фрагментов стягивающим винтом (винтами), накостный остеосинтез пластинами использованы в лечении 29 (21,8 %) больных со спиральными переломами типа В1, и в 10 (7,5 %) случаях накостную пластину и костные фрагменты фиксировали кольцевидными скобами с термомеханической памятью формы.

У 11 (8,3 %) пострадавших с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной кости (n=4) и при оскольчатых повреждениях костей голени (n=7) был выполнен внеочаговый остеосинтез с использованием в 3 случаях стержневых аппаратов и у 1 пациента – аппарата Г.А. Илизарова.

Внеочаговый остеосинтез в комбинации с накостной фиксацией костных фрагментов конструкциями из никелида титана предпринят у 19 (14,3 %) больных, в т. ч. у пациента с открытым переломом большеберцовой кости типа В2 в комбинации с пористым имплантатом (табл. 1).

.png)

У этого пострадавшего после первичной хирургической обработки, удаления мелких костных фрагментов, загрязненных угольной пылью, был наложен стержневой аппарат, рана дренирована, ее края сближены. Через 4,5 недели костный дефект восполнен армированным стержнем из пористого никелида титана. Фиксация поврежденной конечности до сращения костных отломков продолжена в стержневом аппарате (табл. 1).

С целью своевременной диагностики и профилактики развития отека, жировой эмболии, тромбоэмболии, гнойно-воспалительных осложнений после операции назначали комплекс стандартных лечебно-диагностических мероприятий, адаптированных к индивидуальным особенностям состояния пострадавших, характеру повреждения и хирургического вмешательства.

После погружного остеосинтеза во внешней иммобилизации поврежденной конечности необходимости не было, однако пациентам

рекомендовали ограничить движения в суставах до 5-7? в течение 2-3 недель и в течение 6-8 недель исключить осевые нагрузки.

Основанием для увеличения или ограничения нагрузок на поврежденную конечность являлись результаты рентгенологического

контроля положения костных отломков и динамики репаративного процесса.

Срок пребывания больных в стационаре после операции остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий и внеочагового остеосинтеза 14-20 суток, после открытой репозиции и остеосинтеза (в т.ч. комбинированного) – 16-23 суток.

Полученные результаты подвергнуты статистическому анализу с применением непараметрического критерия ? 2 с поправкой на непрерывность Йеитса. Статистический анализ данных осуществлялся с помощью русифицированного пакета программы Primer Biostatistics version 4.04 by Stanton A. Glantz (статистический пакет «Биостатистика», версия 4.03)

РЕЗУЛЬТАТЫ

В послеоперационном периоде гнойных осложнений не было, в т.ч. у пациента с открытым переломом костей голени (больной Д., 28 лет). С целью профилактикив оспаления (прежде всего, анаэробной инфекции) и ускорения заживленияираны с дефектом мягких тканей 2,0 ? 3,0 см больной получил 5 сеансов оксигенотерапии с использованием барокамеры «Ока». Через

4,5 недели в процессе установки пористого имплантата рубцовые ткани были иссечены, края костных отломков экономно освежены, имплантат размещен в интрамедуллярном канале большеберцовой кости через трепанационный паз и укрыт костью по способу Хухутова. Мягкие ткани ушиты без натяжения с послабляющими кожно-фасциальными разрезами по сторонам раны. Швы сняты через 14 суток, заживление первичным натяжением (рис. 1).

.png)

Незначительное расхождение краев послеоперационной раны наблюдалось после накостного остеосинтеза пластиной лишь у 2 больных с переломом нижней трети диафиза локтевой кости, заживление вторичным натяжением через 21 сутки после операции.

Оценку качества остеосинтеза проводили с применением критериев Karlstrom G. [10].

Неудовлетворительные результаты интрамедуллярного остеосинтеза у 2 (40,0 %) из 5 больных с переломами диафиза плечевой кости были обусловлены в одном случае развитием нейропатии лучевого нерва через 7 недель после операции, и у одного пациента через 6 месяцев отсутствовали признаки консолидации костных отломков.

Сращение костных отломков за счет формирования эндостально-периостальной костной мозоли, восстановление функции поврежденной конечности у 2 (40,0 %) пациентов достигнуты через 5,5-6 месяцев. У одного больного костные отломки через 7 месяцев консолидированы в положении углового сгибания 10? и смещения промежуточного костного фрагмента (результат остеосинтеза признан удовлетворительным).

После накостного остеосинтеза пластиной у 2 (66,7 %) пациентов сращение костных отломков в анатомически правильном положении, восстановление функции руки достигнуты в сроки 5,5-6 месяцев. У 1 (33,3 %) пострадавшего через 7 месяцев наблюдалась миграция винтов, фиксирующих пластину, с

Проксимальный внесуставной перелом

Проксимальный внесуставной перелом  Проксимальный неполный внутрисуставной перелом

Проксимальный неполный внутрисуставной перелом  Проксимальный полный внутрисуставной перелом

Проксимальный полный внутрисуставной перелом  Диафизарный простой перелом

Диафизарный простой перелом  Диафизарный клиновидный перелом

Диафизарный клиновидный перелом  Диафизарный сложный перелом

Диафизарный сложный перелом  Дистальный внесуставной перелом

Дистальный внесуставной перелом  Дистальный неполный внутрисуставной перелом

Дистальный неполный внутрисуставной перелом  Дистальный полный внутрисуставной перелом

Дистальный полный внутрисуставной перелом  Спиральный

Спиральный Простой

Простой Поперечный

Поперечный Спиральный

Спиральный Изгибающий

Изгибающий Многооскольчатый

Многооскольчатый Спиральный

Спиральный Сегментарный

Сегментарный Неправильный

Неправильный Простой

Простой Клиновидный

Клиновидный Сложный

Сложный Отлом мыщелка

Отлом мыщелка Вдавление суставной поверхности

Вдавление суставной поверхности Отлом мыщелка и вдавление суставной поверхности

Отлом мыщелка и вдавление суставной поверхности Простой внутрисуставной, простой метафизарный

Простой внутрисуставной, простой метафизарный Простой внутрисуставной, сложный метафизарный

Простой внутрисуставной, сложный метафизарный Сложный внутрисуставной, сложный метафизарный

Сложный внутрисуставной, сложный метафизарный