Переломы челюстей по авторам

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

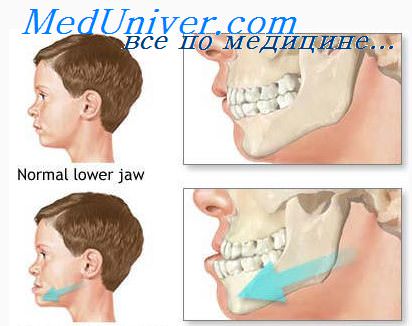

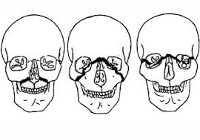

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. — Также рекомендуем «Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.» Оглавление темы «Устранение аномалий прикуса.»: |

Источник

Перелом верхней челюсти – повреждение кости с нарушением ее целостности. При всех типах переломов верхней челюсти возникает отек мягких тканей околоротовой зоны. На коже лица обычно определяются ссадины, рваные раны. Высота лица удлиняется, горизонтальные параметры уплощаются. Локализация костных выступов, кровоизлияний соответствует уровню повреждения. Прикус нарушен. Мягкое небо смещается вниз. Постановка диагноза перелом верхней челюсти базируется на основании жалоб пациента, клинического осмотра, результатов КТ. До оказания специализированной помощи проводится временная иммобилизация. Основным методом лечения является остеосинтез титановыми минипластинами.

Общие сведения

Перелом верхней челюсти – патологическое состояние, возникающие при нарушении анатомической целостности кости. В 1901 году французский врач Rene Le Fort предложил наиболее полную классификацию переломов верхней челюсти. Переломы верхней челюсти составляют около 4% от всего числа повреждений челюстно-лицевой области. В превалирующем большинстве случаев пациентами становятся мужчины. Наиболее часто в стоматологии диагностируются средние переломы верхней челюсти (44%), сопровождающиеся разрывом слизистой и кровотечением. Закрытые переломы встречаются крайне редко. В 15 % случаев наблюдаются не изолированные, а сочетанные повреждения, при которых нарушение целостности определяют и в окружающих тканях.

Перелом верхней челюсти

Причины

Лицевой скелет состоит из 3 парных вертикальных комплексов – скуловерхнечелюстного, носоверхнечелюстного и крыловерхнечелюстного и одной непарной срединной перегородочносошниковой опоры. Между вертикальными линиями в горизонтальном направлении проходят альвеолярный отросток, орбита, надбровные дуги, которые совместно усиливают лицевой скелет. В результате высокоэнергетических повреждений (удар тяжелым предметом в лицо, падение, в случае ДТП) развиваются прогиб и коллапс этих поддерживающих структур, вследствие чего возникает перелом верхней челюсти.

Траектория перемещения отломанных фрагментов при переломе верхней челюсти зависит от травмирующей силы, места крепления жевательных мышц, площади отломка. Кзади поврежденный фрагмент смещается под воздействием кинетической энергии удара, вниз – в результате тяги мышц. Медиальные крыловидные мышцы способствуют неравномерному перемещению отломков в направлении книзу, вследствие чего задние фрагменты смещаются больше передних.

Классификация

Переломы верхней челюсти разделяют на 3 группы:

- Ле Фор 1 – нижний перелом верхней челюсти. Возникает при повреждении верхней губы в момент, когда челюсти разомкнуты. При этом альвеолярный отросток лишается опоры и остается открытым, в результате чего при ударе наблюдается отделение нижней части верхней челюсти от ее тела. Нарушение целостности выявляют и в участке нижних стенок гайморовых синусов.

- Ле Фор 2 – средний перелом верхней челюсти. Основная причина – сильный прямой удар в участок носовых костей при сомкнутых челюстях. Также 2 тип перелома верхней челюсти может возникнуть при отраженном повреждении подбородка, когда травмирующая сила передается на верхнюю челюсть через нижние зубы. При этом происходит отделение массива, включающего верхнечелюстную кость и кости носа.

- Ле Фор 3 – верхний перелом верхней челюсти. Возникает при травмировании участка орбиты или при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур лицевого скелета. Поврежденный верхнечелюстно-скуловой комплекс отделяется от костей черепа. У пациентов присутствует характерная неврологическая симптоматика.

Симптомы переломов верхней челюсти

У пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют припухлость верхней губы, нарушение носового дыхания. Основные жалобы сводятся к болезненности в участке травмированной челюсти, нарастании болевого синдрома при смыкании зубов. Если смещения отломка при переломе верхней челюсти нет – фиссурно-бугорковый контакт в норме. В результате перемещения поврежденного дистального участка вниз пациент указывает на наличие стороннего тела в горле. В зависимости от траектории смещения отломка может наблюдаться нарушение смыкания зубов в сагиттальной, трансверзальной или вертикальной плоскостях.

При переломе верхней челюсти по 2 типу кровоизлияние локализуется в тканях вокруг орбиты, в результате чего возникают хемоз, экзофтальм. Горизонтальные параметры лица уплощаются, вертикальные удлиняются. При сжатии зубов усиливается болезненность. При 2 типе перелома верхней челюсти снижается обоняние, появляется слезотечение. Язычок мягкого неба дислоцируется вниз.

Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор 1 сочетается с повреждением костей основания черепа. У пациентов наблюдается выраженный отек тканей. Кровью пропитываются конъюнктива, склера, ткани периорбитального участка. Смещение язычка мягкого неба книзу вызывает першение в горле, тошноту. Дислокация кзади верхней челюсти может привести к механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей. При повреждении зрительного и глазодвигательного нервов нарушается зрение, может развиться косоглазие.

Диагностика

При внеротовом осмотре пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют нарушение целостности скулоальвеолярных гребней: отек тканей, ссадины, увеличение вертикальных параметров лица. На границе перехода неподвижной слизистой альвеолярного отростка в подвижную, а также на твердом небе диагностируют кровоизлияния. Смещение поврежденных отделов при переломе верхней челюсти приводит к разрыву слизистой. Дислокация заднего фрагмента вниз является причиной удлинения мягкого неба.

В ходе пальпаторного обследования на альвеолярном отростке определяют неровности, западения. При надавливании на крючки крыловидных отростков пациент ощущает болезненность в зоне, соответствующей линии перелома верхней челюсти. Чаще наблюдается дизокклюзия в переднем участке, реже диагностируют патологии прикуса по трансверзали и сагиттали. Касание кончиком зонда слизистой оболочки альвеолярного отростка пациент не ощущает, что говорит о потере болевой чувствительности. На КТ при переломе верхней челюсти 3 типа выявляют участки нарушения целостности в зонах грушевидной апертуры и скулоальвеолярных гребней, снижение прозрачности гайморовых синусов.

При переломе верхней челюсти по 2 типу симптом очков положительный – периорбитальная зона сразу после повреждения пропитывается кровью. Наблюдаются хемоз, экзофтальм, слезотечение. Болевая чувствительность кожи в участках, соответствующих уровню повреждения, снижена. В переднем отделе, как правило, дизокклюзия. В ходе пальпаторного обследования врач-стоматолог определяет подвижность верхнечелюстной кости на границе с глазницей, в участке скулоальвеолярного гребня, а также в области шва, соединяющего лобную кость с верхней челюстью. Эти же изменения удается диагностировать при проведении рентгенографического исследования.

При переломе верхней челюсти по 1 типу наблюдаются диплопия, хемоз, экзофтальм, субконъюнктивальные геморрагии, отек век. Если пациент лежит, выявляют энофтальм. В сидячем положении диплопия усиливается, при смыкании зубов уменьшается. Пальпаторно при верхнем переломе верхней челюсти удается выявить неровность в участках лобноверхнечелюстного, а также скулолобного швов, скуловой дуги. Проба нагрузки положительная. На компьютерной томографии обнаруживают нарушение целостности в участке корня носа, скуловой дуги, лобно-скулового шва, клиновидной кости. Диагностическим тестом, определяющим наличие ринореи, является проба носового платка. После высыхания структура ткани, пропитанной ликвором, остается неизменной. Если платок стал жестким, значит, ликвореи нет, с носовых ходов выделяется серозное содержимое.

Дифференцировать перелом верхней челюсти необходимо с другими повреждениями костей челюстно-лицевого скелета. Все пациенты должны быть обследованы челюстно-лицевым хирургом, а также невропатологом. При повреждении гайморовых пазух, зрительного нерва, костей черепа лечение проводят совместно с нейрохирургом, реаниматологом, офтальмологом, оториноларингологом.

Лечение переломов верхней челюсти

Лечение переломов верхней челюсти состоит из этапов репозиции, фиксации отломков, иммобилизации кости. При транспортировании пациента в специализированное учреждение на лобную кость и подбородок накладывают бинтовые повязки для обеспечения временной фиксации челюстно-лицевого комплекса. Краниофасциальное крепление при переломе верхней челюсти подразумевает использование назубных шин вместе с подковообразной скобой, которую устанавливают в области лобной кости.

При хирургическом способе лечения переломов верхней челюсти производят репозицию поврежденных отломков с их последующей фиксацией к здоровым костям лицевого скелета. Наиболее распространенным способом остеосинтеза является использование проволочных швов и титановых минипластин, соединяющих поврежденные и неподвижные кости челюстно-лицевого участка. При переломах верхней челюсти по 2 и 3 типам титановый винт вводят в скуловую кость, так как именно эта кость является близлежащей опорой для поврежденного отломка.

Доступ производят по переходной складке в проекции перелома верхней челюсти. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, скелетируя фрагменты кости. Титановые винты вкручивают в скуловую кость и в альвеолярный отросток между большими коренными зубами под углом 90 градусов к линии перелома. После выполнения репозиции отломков винты соединяют между собой с помощью титановой проволоки, концы которой скручивают. После укладки слизисто-надкостничного лоскута рану ушивают.

При переломе верхней челюсти по 3 типу разрез делают по линии наружного края орбиты. Отслаивают лоскут в участке скулового отростка лобной кости, вводят титановый винт. Лигатуру проводят вокруг головки минипластины и под скуловой костью, выводят в преддверье ротовой полости между молярами, где фиксируют к головке второго вкрученного винта. При своевременно начатом лечении перелома верхней челюсти прогноз благоприятный. Формирование костной мозоли происходит в течение 2 месяцев. Посттравматические отеки рассасываются на протяжении 7 дней, субконъюнктивальные геморрагии удерживаются несколько недель. При позднем обращении возникает неправильное сращение отломков. В таком случае нужно проводить репозицию фрагментов кости после возобновления линии перелома верхней челюсти.

Источник