Перелом зеленой веточки у котенка

Что это такое?

Переломом называют нарушение целостности кости.

Как это происходит?

Все переломы по происхождению делятся на две группы: травматические и патологические .

Травматические переломы возникают в изначально здоровой кости , когда сила механического воздействия настолько высока, что превосходит прочность кости (автотравмы , падение с высоты ).

Патологические переломы происходят при воздействии значительно меньшей силы (во время обычной игры, при вставании с пола, прыжках с невысоких предметов), чаще момент перелома обозначается резким криком без видимых внешних причин, что связано с предшествующим поражением кости патологическим процессом (опухоли кости ,снижение прочности кости вызванных другими причинами, например, неправильным кормлением).

Какие еще бывают переломы?

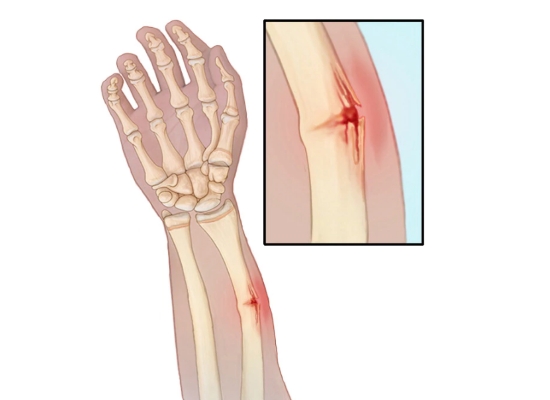

Переломы без нарушения целостности кожи и слизистых оболочек называют закрытыми.

При наличии повреждений кожи и слизистых оболочек , при которых рана сообщается с зоной перелома, переломы называют открытым.

Перелом по типу «зеленой ветки» – так называется перелом трубчатой кости без смещения у молодого животного, когда целостность самой кости нарушена, а ее наружняя оболочка (надкостница) осталась неповрежденной.

Как это выглядит?

Признаки переломов видны при осмотре животного и включают в себя :

- полное отсутствие опоры на поврежденную конечность

- отек мягких тканей в месте перелома (поврежденная конечность в 2 раза больше по объему здоровой)

- нарушение конфигурации поврежденной конечности

- животное бережет конечность, при прикосновении или при попытке осмотра проявляется резкая болезненность.

Что делать?

Первое, что следует сделать – это остановить имеющееся сильное кровотечение. Если кровотечения нет, следует осуществить иммобилизацию (обездвиживание) поврежденной конечности в том положении, в котором она находится.

Не пытайтесь исправить конфигурацию костей! Это очень больно! Главное – обеспечить неподвижность конечности в процессе транспортировки в ветеринарную клинику.

Что и зачем будет делать врач?

Врач в первую очередь оценит общее состояние животного, в большинстве случаев потребуется серьезное обезболивание. С помощью рентгенографического обследования будет установлен характер перелома, что необходимо для определения деталей предстоящего хирургического лечения. Лечение переломов конечностей (остеосинтез) проводится с использованием металлических конструкций, которые могут вставляться внутрь кости или оставаться снаружи в зависимости от вида перелома. Подобная операция проводится в плановом порядке, под общей анестезией.

А гипс?

В настоящее время гипсовые конструкции не применяются в качестве средства лечения переломов у животных. Это связано с тем, что обеспечить надежную фиксацию отломков с помощью гипсовой повязки у животных практически невозможно, а надежная фиксация – основное условие успешного лечения перелома. Однако гипсовые повязки сохранили свое значение при наложении временных фиксирующих конструкций, а также при лечении трещин костей.

После операции.

После остеосинтеза животное вскоре перестает испытывать боль и достаточно рано начинает постепенно опираться на поврежденную лапу. Следует предотвращать чрезмерную нагрузку, исключить прыжки и бег. Рекомендуется ограничение подвижности путем помещения кошки в небольшое жизненное пространство, где нет возможности буйно играть, бегать и прыгать со столов и занавесок.

Специализированного питания и минеральных подкормок на период сращения перелома не требуется достаточно повседневного рациона.

Источник

Перелом по типу зеленой ветки является одним из разновидностей переломов, при котором кость ломается, но окружающая ее надкостница не повреждается. Подобный вид травм также называют поднадкостничным переломом, и страдают им, в большинстве случаев, дети в силу особенностей своего скелета.

Виды и симптоматика травмы

Закрытый перелом «зеленая веточка» — один из распространенных видов детского травматизма. Свое необычное название он получил благодаря большому сходству с надломленной молодой ветвью ивы — ее можно согнуть, но упругая кожица удержит место слома.

Опорно-двигательный аппарат ребенка сильно отличается от взрослых. Кости их более тонкие и эластичные, в то время как надкостница достаточно толстая. Она обеспечивает хороший амортизационный эффект, а толстый слой хряща уменьшает силу воздействия на кость.

При травме по типу «зеленой веточки» образуется линия перелома по продольной оси кости, в то время как сама надкостница не повреждается. В результате смещение фрагментов происходит совсем незначительное либо же его нет вовсе. При таком переломе деформация кости минимальна, а ее отломки надежно удерживаются в одном месте.

Чаще всего перелом «зеленая веточка» дети получают в области предплечья или голени. Подобная травма особенно опасна для детей младшего возраста: чем младше ребенок, тем более серьезными могут быть последствия от такого перелома. Это связано с тем, что линия надлома очень часто пересекает область роста костной ткани, находящейся рядом с суставами. Ее повреждение может привести к укорочению или искривлению кости по мере роста ребенка.

Поднадкостничный перелом опасен и своей слабо выраженной симптоматикой. Подобная травма выглядит как сильный ушиб:

- ребенок испытывает незначительную боль;

- двигательная функция поврежденной конечности сохраняется;

- сильный дискомфорт возникает только в том случае, если надавить на сломанную конечность;

- отечность минимальная или же вовсе отсутствует;

- на месте травмы образуется гематома.

Все эти признаки могут ввести в заблуждение родителей, которые могут даже не догадываться о том, насколько серьезна травма у малыша. Именно поэтому так важно при любой травме обеспечить ребенку обследование в травматологическом пункте.

Существует несколько видов переломов по типу «зеленой веточки»:

- апофизеолизы;

- эпифизеолизы;

- осетоэпифизеолизы.

При апофизеолизе происходит отрыв шершавого участка окостенения — апофиза, который участвует в процессе крепления мышечно-связочного аппарата.

При эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах наблюдается повреждение эпифиза — суставной поверхности, формирующей сустав вместе со смежной костью.

Методы диагностики

При малейшем подозрении на перелом ребенка нужно как можно быстрее показать специалисту. Поднадкостничный перелом можно диагностировать только с помощью рентгенограммы.

Переломы «зеленая веточка» у детей грудного возраста крайне сложно диагностировать из-за слоя подкожной жировой клетчатки, затрудняющей пальпацию. Болезненность и припухлость, сопровождающиеся повышением температуры, могут навести на мысль о развитии воспалительного процесса – остеомиелита. Именно поэтому так важно вовремя сделать рентгеновский снимок.

Если ребенок слишком мал, а смещение при травме незначительно, даже рентгенография не всегда сможет дать точную картину. В этих случаях для уточнения диагноза врач может назначить другие методы исследования: компьютерную магниторезонансную томографию, точное измерение абсолютной и относительной длины конечностей, определение объема движения в суставах и прочие методики. Иногда нужно делать сразу два рентгеновских снимка — здоровой и травмированной конечности, чтобы затем сравнить их на предмет наличия перелома.

Лечебные мероприятия

Лечение поднадкостничного перелома может производиться двумя способами: консервативным и хирургическим. В первом случае ребенку делают общую или местную анестезию и проводят одномоментную репозицию отломков кости, при которой врач устраняет прогиб. После того как поврежденная кость примет анатомически верное положение, доктор гипсует конечность.

Хирургическое вмешательство потребуется в следующих случаях:

- травмы бедренной шейки, пальцев, одного из концов плечевой кости;

- смещение эпифиза, внутрисуставное повреждение;

- перелом, осложненный разрывами нервов и сосудов, ожогами.

После проведения операции на поврежденную конечность также накладывают гипсовую повязку, и в течение некоторого времени дают обезболивающие и противовоспалительные препараты.

После проведения операции на поврежденную конечность также накладывают гипсовую повязку, и в течение некоторого времени дают обезболивающие и противовоспалительные препараты.

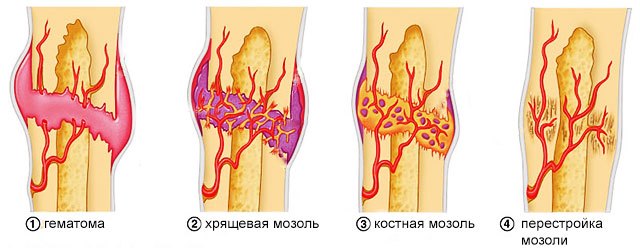

Восстановление целостности костной ткани у детей происходит достаточно быстро. Этому способствуют следующие факторы:

- Ускоренные процессы регенерации всех видов тканей.

- Сохранение кровообращения и питания кости и мягких тканей возле нее.

- Интенсивная выработка коллагена.

- Небольшое смещение отломков или полное его отсутствие.

- Быстрое образование костной мозоли на поврежденном участке.

Как правило, гипсовую повязку снимают спустя месяц, а для полного восстановления поврежденной руки необходимо пройти полный курс реабилитации.

Восстановительный период

Как только конечность ребенка заживет врач освобождает от гипса, он сразу назначает всевозможные процедуры, благодаря которым укрепляются мышцы, разрабатываются суставы, восстанавливаются все двигательные функции. К таким процедурам относятся:

- массаж;

- лечебная физкультура;

- занятия в бассейне;

- физиотерапия;

- санаторно-курортное лечение.

В этот период очень важно обеспечить ребенку полноценное питание, включающее продукты, богатые витаминами и микроэлементами, в частности, кальцием. Отсутствие стрессов, внимание и забота со стороны родителей позволят малышу быстрее пойти на поправку. Для предотвращения подобных травм ребенку нужно объяснить всю важность соблюдения безопасности во время подвижных игр и занятий спортом.

Источник

Ïðî÷íîñòü è ãèáêîñòü ñêåëåòó êîøêè îáåñïå÷èâàþò 244 êîñòè, ñêðåïëåííûå ìåæäó ñîáîé ñâÿçêàìè. Òàê êàê êîñòè ó êîøêè íå òàê ïëîòíî ñâÿçàíû, êàê ó áîëüøèíñòâà ìëåêîïèòàþùèõ, ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïîçâîíî÷íèêó ñîâåðøàòü äâèæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå êîøêå, íàïðèìåð, ïåðåâåðíóòüñÿ â âîçäóõå ëàïàìè âíèç, äàæå åñëè ïàäåíèå íà÷èíàëîñü âíèç ñïèíîé.

Êîñòè èìåþò ñòðîåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ïðî÷íîñòü. Êîñòíàÿ òêàíü îáðàçóåò íàðóæíûé ñëîé êîñòè, âíóòðè êîòîðîé íàõîäèòñÿ êîñòíûé ìîçã. Êàê è ó ÷åëîâåêà, êðåïîñòü êîñòåé çàâèñèò îò ñáàëàíñèðîâàííîñòè äèåòû. Äåôèöèò íåîáõîäèìûõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ ïîâûøàåò ðèñê ïåðåëîìîâ êîñòåé ó êîøêè.

Äëÿ îïèñàíèÿ âîçìîæíûõ òèïîâ ïåðåëîìîâ è ñïîñîáîâ èõ ëå÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñëîæíàÿ ñïåöèàëüíàÿ òåðìèíîëîãèÿ. Ïî õàðàêòåðó ñàìîãî ïåðåëîìà ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî îñíîâíûõ òèïîâ.

Òèïû ïåðåëîìîâ êîñòåé.

Ìîæíî óñëîâíî âûäåëèòü ÷åòûðå òèïà ïåðåëîìîâ ó êîøåê: çàêðûòûé, îòêðûòûé, ýïèôèçàðíûé (ïåðåëîì â çîíå ðîñòà) è òðåùèíû (ïåðåëîì ïî òèïó «çåëåíîé âåòêè»). Ïåðâûå òðè ìîæíî äîïîëíèòåëüíî ðàçäåëèòü íà ïðîñòûå, êîãäà êîñòü ëîìàåòñÿ â 2-3 ìåñòàõ è îñêîëî÷íûå, ïðè êîòîðûõ êîñòü ðàññûïàåòñÿ íà íåñêîëüêî êóñêîâ.

Çàêðûòûé ïåðåëîì — ïîëíûé ðàçðûâ êîñòíîé òêàíè, ïðè êîòîðîì êîæà íå ïîâðåæäàåòñÿ.

Òðåùèíà (ïåðåëîì ïî òèïó «çåëåíîé âåòêè») — íåáîëüøèå òðåùèíû â êîñòè, êîòîðûå íå ðàçðóøàþò îñíîâíîå òåëî êîñòè. Äðóãèìè ñëîâàìè, êîñòü ñëîìàíà íå ïîëíîñòüþ.

Îòêðûòûé ïåðåëîì — êîñòü ïðîðåçàåò êîæó è âèäíà. Òàêîé ïåðåëîì ñîïðîâîæäàåòñÿ âòîðè÷íîé òðàâìîé ìûøö è êîæè. Îòêðûòûé ïåðåëîì íåñåò äîïîëíèòåëüíûé ðèñê çàíåñåíèÿ èíôåêöèè èç-çà ïîïàäàíèÿ â ðàíó ãðÿçè.

Ýïèôèçàðíûé ïåðåëîì: Îáû÷íî âñòðå÷àåòñÿ ó åùå ðàñòóùèõ ìîëîäûõ êîøåê è êîòÿò, â âîçðàñòå äî ãîäà, ïî êîíöàì êðóïíûõ êîñòåé. Ýòè çîíû, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ðîñò êîñòåé íàçûâàþò ýïèôèçàðíûìè ïëàñòèíàìè. Îíè ñîñòîÿò èõ íåçðåëûõ ìàëîêàëüöèíèðîâàííûõ êëåòîê, êîòîðûå ôîðìèðóþò ìÿãêóþ ãóá÷àòóþ îáëàñòü êîñòè. Ýòè ó÷àñòêè êîñòè ñàìûå ñëàáûå, ïîýòîìó îïàñíîñòü ïåðåëîìà â íèõ ïîâûøåíà. Íàèáîëåå ïîäâåðæåíû òàêèì ïåðåëîìàì äèñòàëüíûé êîíåö òåëà áåäðåííîé êîñòè è ïëå÷åâàÿ êîñòü.

Çàêðûòûé ïåðåëîì

Òðåùèíà, íàäëîì. Ïåðåëîì ïî òèïó «Çåëåíîé âåòêè»

Îòêðûòûé ïåðåëîì

Ïåðåëîì â ýïèôèçàðíîé çîíå ðîñòà

Êîñòè è êîñòíî-ìûøå÷íàÿ ñèñòåìà ó êîøåê, â ñîñòîÿíèè ãàñèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî óäàðíûõ íàãðóçîê áåç êàêèõ-ëèáî ïîâðåæäåíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò êîøêå ïðûãàòü ñ äîâîëüíî áîëüøîé âûñîòû (íàïðèìåð, ñ âûñîêîé ìåáåëè), áåç ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïåðåëîìîâ, ÿâëÿþòñÿ àâòîìîáèëè, íàïàäåíèÿ äèêèõ õèùíèêîâ, ñîáàê è, ê ñîæàëåíèþ, ëþäåé.  óñëîâèÿõ ãîðîäà íå ðåäêè òàêæå ïàäåíèÿ êîøåê ñ áîëüøîé âûñîòû.

Òðàâìû îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå ðàñòÿæåíèÿ ìûøö, ñóõîæèëèé, ðàçðûâû ñâÿçîê, âûâèõè è ïåðåëîìû êîñòåé. Ïåðåëîìû ÿâëÿþòñÿ ñàìîé êðàéíåé ôîðìîé ïîâðåæäåíèÿ êîñòè. Ïåðåëîì êîñòåé ó êîøåê, êàê è ðàñòÿæåíèÿ ñâÿçîê, âûâèõè ñóñòàâîâ, ïî÷òè âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ñåðüåçíûõ ôèçè÷åñêèõ òðàâì.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå òèïû ïåðåëîìîâ êîñòåé ó êîøåê.

Ñîãëàñíî «The Cornell Book of Cats», ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ïåðåëîìû êîñòåé ó êîøåê:

Ïåðåëîìû áåäðà ó êîøêè. Ïåðåëîìû áåäðåííîé êîñòè ÷àñòî òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ ñëîæíîé îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì øòèôòîâ è îðòîïåäè÷åñêîé ïðîâîëîêè.

Ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ ó êîøêè. Òðåùèíû èëè âûâèõè ïîçâîíêîâ ñïèíû îñîáåííî îïàñíû, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîâðåæäåíèåì è äàæå ðàçðûâàìè ñïèííîãî ìîçãà. Ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ õâîñòà ó êîøåê ÷àñòî ñîïðîâîæäàþòñÿ òàêèìè íåâðîëîãè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, êàê ïîòåðÿ êîíòðîëÿ íàä ìî÷åèñïóñêàíèåì è äåôåêàöèåé.

Ïåðåëîìû ÷åëþñòåé ó êîøåê. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ñëó÷àé ïåðåëîìà êîñòåé ÷åðåïà — â ÷åëþñòíûõ êîñòÿõ. Îáû÷íî åãî ïðè÷èíîé ÿâëÿþòñÿ ïàäåíèÿ ñ áîëüøîé âûñîòû èëè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ.

Ïåðåëîìû òàçà ó êîøåê. Ýòî ðàñïðîñòðàíåííûé òèï ïåðåëîìà. Èíîãäà ïåðåëîì ìîæåò ñðàñòèñü ñàìè ïî ñåáå, åñëè êîøêà â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü òåëî, ïîêà êîñòè çàæèâàþò. Îäíàêî, ïåðåëîì òàçà ìîæåò ïîòðåáîâàòü çàêðåïëåíèÿ, ôèêñàöèè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâèëüíîå ðàñïîëîæåíèÿ êîñòåé â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. Åñëè â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ýòî òðåáîâàíèå íå âûïîëíåíî, â êîñòè ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ïîñòîÿííûå äåôîðìàöèè.

×òî äåëàòü ïðè ïîäîçðåíèè íà ïåðåëîì êîñòåé ó êîøêè?

Ïåðåëîìû ïî÷òè âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ñåðüåçíîé òðàâìû êîøêè. Ïðè ýòîì ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü äðóãèå ïîâðåæäåíèÿ, çà÷àñòóþ âíóòðåííèå, à òàêæå îáùèé øîê è ïîòåðÿ êðîâè, ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê âåòåðèíàðó.

Âàøåé êîøêå, âåðîÿòíî, áóäåò î÷åíü áîëüíî, ïîýòîìó îáðàùàéòåñü ñ íåé ñ ìàêñèìàëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Ïîñòàðàéòåñü îáåñïå÷èòü íåïîäâèæíîñòü ÷àñòè òåëà ñ ïåðåëîìîì âî âðåìÿ äîñòàâêè êîøêè ê âåòåðèíàðó, íî èìåéòå â âèäó, ÷òî ñäåëàòü ýòî íóæíî êàê ìîæíî áûñòðåå. Òîëüêî ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðàâèëüíî âûïîëíÿòü îáùóþ îöåíêó òðàâìû, ñíÿòü øîê è îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå.

Ñèìïòîìû ïåðåëîìà êîñòè ó êîøêè.

Ñèìïòîìû è ðèñêè çàâèñÿò ìåñòà ïåðåëîìà è åãî òÿæåñòè. Íàèáîëåå ñåðüåçíû ïåðåëîìû â îáëàñòè ñóñòàâîâ. Ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå ñïèííîãî ìîçãà, ÷òî âåäåò ê ïîëíîìó ïàðàëè÷ó. Îäíàêî, ëþáîé ïåðåëîì — ñåðüåçíàÿ òðàâìà, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ëå÷èòü. Ïðè ïåðåëîìå êîñòè â ëàïå, êîøêà áóäåò äåðæàòü ëàïó â âîçäóõå, ñòàðàÿñü íå íàñòóïàòü íà íåå, óìåíüøàÿ íàãðóçêó. Ïðè òðåùèíå, ðàñòÿæåíèè èëè óøèáå êîøêà ìîæåò îïèðàòüñÿ íà íîãó, íî ïðèõðàìûâàòü.

Ëå÷åíèå ïåðåëîìà êîñòè ó êîøåê.

Ïîñëå òùàòåëüíîãî îñìîòðà âåòåðèíàð ìîæåò îïðåäåëèòü íàäëåæàùåå ëå÷åíèå. Êàê è ó ÷åëîâåêà, ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé ó êîøåê èñïîëüçóþòñÿ øèíû, ãèïñîâûå ïîâÿçêè, ñòàëüíûå ïëàñòèíû, âèíòû è âñå îñòàëüíûå ñðåäñòâà, ÷òîáû âîññòàíîâèòü êîñòü è îáëåã÷èòü âûçäîðîâëåíèå. Ñïîñîá ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò òèïà ïåðåëîìà, êàêàÿ èìåííî êîñòü ñëîìàíà, âîçðàñòà êîøêè. Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü çàíåñåíèÿ â ðàíó èíôåêöèè, ÷òî óñëîæíÿåò ëå÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ çàêðûòûì ïåðåëîìîì. Ó êîòÿò ïåðåëîì ìîæåò ñðàñòèñü âñåãî çà ïÿòü íåäåëü, òàê êàê èç-çà ìàëîãî âåñà êîñòè ïîäâåðæåíû ìåíüøèì íàãðóçêàì. Àíàëîãè÷íûå ïåðåëîìû ó âçðîñëûõ êîøåê ìîãó òðåáîâàòü ëå÷åíèÿ äî äâåíàäöàòè íåäåëü. Ïðè ìèêðîòðåùèíàõ äîñòàòî÷íî îáåñïå÷èòü ïîêîé, ïðè áîëåå òÿæåëûõ ôîðìàõ ïåðåëîìîâ ìîæåò òðåáîâàòüñÿ õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî.

Ïðîôèëàêòèêà ïåðåëîìîâ êîñòåé ó êîøêè.

Ñàìàÿ ãëàâíîå è îäíîâðåìåííî ñàìîå ïðîñòîå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïåðåëîìû è òðàâìû — ýòî äåðæàòü êîøêó, ÷òî íàçûâàåòñÿ «îò ãðåõà ïîäàëüøå». Íå âûïóñêàéòå êîøêó íà óëèöó, â êâàðòèðå åé íå óãðîæàþò øóìíûå äîðîãè è ïðî÷èå îïàñíîñòè. Ñåòêà íà îêíàõ, çàêðûòàÿ äâåðü íà áàëêîí çàùèòèò Âàøó êîøêó îò ïàäåíèé, ïðåäîòâðàòèò ëþáûå îïàñíûå ïðîãóëêè íà âûñîòå. Óáåäèòåñü, ÷òî âàøà êîøêà ïîëó÷àåò âûñîêîêà÷åñòâåííîå ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, êîòîðîå îòâå÷àåò åå ïîòðåáíîñòÿì. Ïðåäîñòàâüòå åé âîçìîæíîñòü äëÿ çàíÿòèé óêðåïëÿþùèõ êîñòè è îáùåîçäîðîâèòåëüíûõ óïðàæíåíèé.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.

- Âûâèõ íàäêîëåííèêà ó êîøåê.

- Òðàâìû ãðóäíîé êëåòêè.

- Çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ.

- Íàëîæåíèå ãèïñîâûõ ïîâÿçîê è øèí êîøêàì.

- Çíà÷åíèå êàëüöèÿ â êîøà÷üåì ïèòàíèè.

Источник

Современные хозяева зачастую относятся к своим четвероногим питомцам как к полноценным членам семьи. За них беспокоятся так же, а порой и больше, чем за себя, — ведь собаки, кошки и другие домашние любимцы не могут сказать, что у них болит или что их беспокоит. К сожалению, иногда случаются ситуации, когда животное получает травмы, переломы. Как быстро определить характер повреждения, как оказать первую помощь и куда обратиться, если у питомца перелом, — читайте в нашей статье.

Причины переломов у кошек и собак

Чаще всего с проблемой переломов конечностей (а также хвостов) сталкиваются животные небольшого размера: декоративные собаки, «гибридные» кошки — все те породы, которые появились искусственно, благодаря селекции. Ведь несмотря на то, что разводчики получают все более и более эстетично выглядящие экстерьеры, зачастую в жертву красоте приносится здоровье, в том числе и прочность костей. Именно вследствие патологической хрупкости костной ткани у «чистокровных» собак и кошек часто встречаются переломы конечностей, таза. Животное может даже не получать тяжелую травму, а, например, попросту неудачно спрыгнуть с высокого стула. Встречаются даже случаи врожденных переломов, которые котята или щенки получают, еще не родившись.

Одними из самых частых причин приобретенных переломов можно назвать травмы: ДТП — у собак (в 70% случаев животное сбивает машина или мотоцикл), падения с большой высоты — у кошек (примерно 55% случаев), механические повреждения (нанесенные людьми или другими животными), случайные бытовые (последнее особенно касается переломов хвостов). Больше половины переломов у представителей семейства кошачьих приходится именно на конечности, затем идут переломы таза и хвоста, потом — позвоночника и реже всего кошки повреждают кости черепа. У собак ситуация несколько иная: лапы и позвоночник травмируются в 60% случаев, тазовые кости — в 20% и примерно с такой же частотой — череп. Переломы ребер, особенно последнего, — частая травма у «уличных» собак. Также встречаются патологические травмы костей — вследствие заболеваний, неправильного кормления.

При этом ветеринары фиксируют различные типы переломов, каждый из которых опасен по-своему.

Обратите внимание

Нередко хозяева пренебрегают присмотром за животным, отправляя его на «самовыгул»: это и становится в большинстве случаев причиной падения кошек с балконов или из окон, не защищенных сеткой, а также попадания собак под колеса автомобилей и в руки догхантеров. По статистике каждое второе животное, отпущенное на самостоятельные прогулки, рано или поздно не возвращается домой, и чаще всего причиной этого становятся полученные травмы.

Типы переломов

В ветеринарной медицине существует несколько классификаций переломов: по происхождению, локализации и т. д. Мы приведем основные типы повреждений, характерных для собак и кошек.

По локализации:

- переломы трубчатых костей (передние и задние лапы);

- переломы плоских костей (тазобедренные кости);

- остальные переломы (хвост, челюсть, позвоночник).

По характеру повреждения:

- открытые, при которых повреждается не только кость, но и окружающие ткани, нарушается целостность кожного или слизистого покрова. Открытые переломы могут осложняться кровотечением и попаданием инфекции в рану;

- закрытые, без повреждения внешних покровов, что облегчает заживление и сохранение стерильности.

По направлению перелома относительно оси:

- поперечные (кость надломлена перпендикулярно оси конечности);

- косые (под углом к оси);

- продольные (по направлению оси, редкие случаи);

- спиральные (при насильственном винтообразном движении конечностей);

- оскольчатые (при отделении костных осколков);

- раздробленные (при сильном сдавливании трубчатых костей вдоль по оси).

Также переломы типизируют по степени повреждения костной ткани (трещины, надломы, полные переломы), по количеству (одиночные и множественные), по характеру смещения осколков и по анатомическому характеру. Чтобы точно определить тип травмы и предпринять верные меры, нужна диагностика: осмотр ветеринара, рентгенография или КТ (при подозрении на повреждение внутренних органов осколками костей назначают МРТ). Ни в коем случае не нужно предпринимать самостоятельных действий — так вы можете только навредить вашему любимцу.

Как же определить признаки перелома, чтобы незамедлительно обратиться в клинику?

Симптомы: как определить перелом у собаки или кошки

Самыми явными признаками перелома конечности служат поведение самого животного (оно старается не наступать на поврежденную лапу) и отек на месте закрытого перелома. Открытый же перелом виден невооруженным глазом. Лапа обычно не распрямляется до конца, при пальпации конечности животное чувствует острую боль, если перелом полный — слышится хруст осколков, задевающих друг друга.

Симптомы

перелома хвоста

также заметны со стороны — зачастую он искривлен, при попытке его ощупать кошка или собака болезненно реагирует, пытается оказать сопротивление. Хвост теряет свою двигательную функцию.

При

переломах таза

животное не может подняться на задние конечности или поднимается, но с трудом, испытывает проблемы с опорожнением кишечника и мочеиспусканием, отказывается от пищи и воды.

Повреждение позвоночника

может проявляться параличом, непроизвольной дефекацией, недержанием мочи или отсутствием мочеиспускания. Животное не ест, тяжело дышит, не может поднять голову. Позвоночный столб заметно деформирован.

О

переломе ребер

свидетельствуют проблемы с дыханием, неестественное положение, которое принимает кошка или собака, беспокойство. При ощупывании заметны перепады на линии ребер.

Перелом челюсти

у собак и кошек сопровождается носовым кровотечением, обильным слюноотделением, изменением прикуса.

При обнаружении таких симптомов хозяин (и не только он, но любой заметивший) немедленно должен оказать животному посильную первую помощь и доставить его в ветеринарную клинику.

Первая помощь при обнаружении признаков перелома у кошки или собаки

При подозрении на перелом животному нужно обеспечить максимально возможный покой, перенести на лежанку или в переноску. При переломе конечностей нужно постараться иммобилизовать поврежденную лапу (не пытаясь самостоятельно вправить кость!) и как можно скорее отправиться в ветцентр.

Если есть признаки перелома позвоночника — не меняя положения тела, осторожно переложите питомца на плед и так же, стараясь не тревожить (это чревато повреждениями спинного мозга), перенесите в машину. Если сломана челюсть — наденьте на питомца намордник, чтобы избежать смещения костных осколков.

Это важно!

Не пытайтесь самостоятельно вводить животному обезболивающие препараты или другие лекарства: это может лишь спровоцировать ухудшение состояния вашего любимца. Лучше поскорее отвезите животное в ветеринарную клинику: там проведут экстренную диагностику и назначат необходимую терапию.

Лечение переломов у домашних животных

Как мы уже говорили, для диагностики наличия перелома и его типа врач сначала осматривает и ощупывает животное, затем направляет его на рентгенографию, КТ или (в сложных случаях) на МРТ. По результатам диагностики ветеринарный врач назначает лечение. Оно может включать различные методы (в зависимости от тяжести травмы), но чаще всего это комплекс мер.

Консервативное лечение переломов костей у кошек и собак

Нехирургическое лечение начинается с обезболивания, чаще всего местного. Затем проводят процедуру репозиции осколков (при необходимости) и наложения лонгеты, гипсовой повязки, воротника для иммобилизации поврежденного участка. Нужно следить, чтобы повязкой были зафиксированы близлежащие суставы, а сама лонгета не сдавливала конечность или внутренние органы. Сейчас в ветеринарии практически не применяют тяжелый минеральный гипс, заменяя его легкими полимерными пластинами. При трещинах и надломах лонгету накладывают на 15–20 дней, при полных переломах — на срок до 40 суток.

Чтобы избежать воспаления на первом этапе лечения, могут быть назначены кортикостероиды. Также, в зависимости от поведения животного, — обезболивающие и седативные препараты. Последующие меры сводятся к введению животному лекарств, способствующих росту костной ткани и восстановлению прилегающих тканей. В современных клиниках применяются различные физиотерапевтические методики, что позволяет рассчитывать на более быстрое и успешное лечение перелома. В среднем молодые животные восстанавливаются после переломов в течение 3–5 недель, пожилые — 4–8 недель. 75% четвероногих пациентов ветеринарных клиник выздоравливают благодаря консервативному лечению, и лишь 25% нуждаются в лечении хирургическом.

Хирургическое лечение

При сложных переломах: осколочных и вдавленных переломах лап, травмах подвздошной, седалищной, лонной костей, челюсти и других требуется вмешательство ветеринара-хирурга. Он проводит операцию по механическому соединению отломков кости и их закреплению — остеосинтез. После срастания костной ткани соединительный материал (нити, спицы, пластинки, штифты) снимают.

На сегодняшний день практикуют три основных способа остеосинтеза:

-

Интрамедуллярный остеосинтез

, также называемый погружным. Соединение отломков происходит путем введения в интрамедуллярный канал специального фиксатора-стержня. Снаружи (на кости) соединение может быть закреплено винтами, серкляжными швами и т. д. Основными недостатками метода являются: опасность повреждения оперируемой кости и то, что стержень остается в костном канале навсегда, что может привести к разрушению костного мозга. Тем не менее методику применяют достаточно часто — более чем в 30% случаев. -

Экстрамедуллярный остеосинтез (пластиной)

. Технология накостного синтеза заключается в наложении на поврежденную кость специальных пластин и фиксирования их винтами. Такой метод обеспечивает надежную фиксацию и способствует быстрому заживлению тканей. Применяется в основном при переломах трубчатых костей при оскольчатых, косых и винтообразных типах повреждения. Однако при всех достоинствах метод не всегда применим к использованию у мелких животных — расположенные на слишком близком расстоянии хирургические шурупы способны вызвать резорбцию (разрушение) костной ткани. После срастания кости пластины удаляют. Данный метод остеосинтеза — самый распространенный: его используют в половине случаев хирургического вмешательства. -

Внеочаговый остеосинтез

предусматривает применение метода внешней фиксации при помощи спиц, закрепляемых выше и ниже места перелома. Крупным животным обычно устанавливают аппарат Илизарова (см. рис. 1), мелким — аппарат одноплоскостной внешней фиксации. Недостаток метода — в неудобстве для животного и долгом восстановительном периоде, опасности развития инфекции мягких тканей. Достоинство — в малой травматичности для животного и возможности физических нагрузок, что уменьшает риск развития атрофии мышц после перелома. Внеочаговый остеосинтез применяется примерно в 10% случаев.

Выбор метода зависит от места перелома, его типа, и, конечно, от того, какую технику практикует хирург. Восстановление при хирургическом лечении занимает в среднем от 5 до 7 недель.

Восстановление домашних животных после переломов

Реабилитационный период после такой тяжелой травмы, как перелом, крайне важен для животного. Во время восстановления лучше ограничить физические нагрузки (особенно это касается активных собак), регулярно посещать ветеринара, давать питомцу витамины или, по рекомендации врача, перевести его на специальный корм, способствующий укреплению костей и регенерации тканей. Конечно, сроки реабилитации могут существенно отличаться: если после перелома хвоста кошка или собака восстанавливает здоровье уже через месяц, после перелома лапы — через полтора–два месяца, то тяжелая травма таза или позвоночника может давать о себе знать и через полгода, а некоторые животные, к сожалению, остаются инвалидами и нуждаются в специальных аппаратах для нормального передвижения.

Переломы у собак и кошек — тяжелое испытание как для самих животных, так и для их хозяев. Очень важно быстро обратиться в ветеринарную клинику, чтобы там смогли как можно более оперативно принять меры для лечения вашего четвероногого друга. Но главное, чтобы животное в любом состоянии и на любом этапе лечения чувствовало любовь и заботу хозяина — это будет для него лучшей терапией.

Источник