Перелом в бою

Ровно 75 лет назад под Прохоровкой решилась судьба Второй мировой войны. Тем более странно, что торжества по этому поводу носят тихий, едва ли не робкий характер

Принято считать, что в Курской битве произошёл перелом в войне Советской России с гитлеровской Германией. Тогда битва под Прохоровкой, ровно 75 лет которой отмечается сегодня, была переломом в переломе. Сойдясь в грандиозном танковом сражении лоб в лоб и по итогам боя отступив, вермахт навсегда утерял стратегическую инициативу. Ему оставалась только одна дорога – отступать. До конца. До Берлина и рейхстага.

Фото: www.globallookpress.com

Перелом в переломе

На самом деле, война – не драка. Хоть после Курской битвы гитлеровцы были уже неспособны проводить стратегические наступления, дожимать и добивать их пришлось ещё долгих почти два года. И кровушки за это время пролилось немерено. Так что о каком-то там однозначном переломе в войне говорить, пожалуй, было бы опрометчиво.

Более того, правы те, кто говорит, что советские войска в битве на Курской дуге понесли большие потери, нежели немцы. Хотя те наступали, а наши оборонялись. Правда и то, что в битве при Прохоровке наших танков было сожжено и разбито больше, чем немецких.

Об этом и командовавшие в сражении русские генералы говорили, признавая и потери, и ошибки, основной из которых было то, что недоразведали как следует немецкие войсковые порядки, и вылетели на лёгких и средних танках в узком дефиле прямо на изготовившиеся к бою немецкие танки и, главное — на массированную противотанковую артиллерию противника. Кстати, она больше всего потерь нам и нанесла.

В результате нацеленная на прорыв 5-я гвардейская танковая армия в 850 машин буквально «сточилась» о германские зубы, и великолепный в теории замысел просто обмяк. Почти на месяц, до 3 августа, обе стороны перешли к обороне, пока на северном фасе Курской дуги разворачивалась операция «Кутузов». В ней советские войска начали наступление аккурат того же самого 12 июля и уже в первые два дня прорвали оборону неприятеля.

А операция «Румянцев» на южном фасе началась только 3 августа, но если говорить объективно, к разгрому противника не привела. Немцы отходили вполне осмысленно, оставляя за собою выжженную землю.

Фото: www.globallookpress.com

Как рассказывали впоследствии ветераны тех сражений, противник грамотно устраивал оборону какого-нибудь села, а когда, в конце концов, советские части, развернувшись, выстроив атаку по всем правилам, это село забирали, неся чувствительные потери, оказывалось, что обороняла его максимум рота, а то и взвод. Заслон, проще говоря. Среднесуточные потери наших войск – больше 12 тысяч человек…

Всё могло быть иначе, не столкнись нацеленные на бросок резервы с танковыми дивизиями СС возле Прохоровки. Как на севере, где 5 августа был уже освобождён Орёл. Но и не столкнуться они не могли: танковые дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Мёртвая голова», «Дас Райх», элитная моторизованная дивизия вермахта «Великая Германия» сами были близки к тому, чтобы вырваться на оперативный простор, продавив, наконец-то, к седьмому дню сражения советскую оборону. И не окажись рядом русской танковой армии, которой, по сути, заткнули прорыв, неизвестно, как бы ещё обернулся дальнейший ход Курской битвы. Танковый корпус в тылу обороняющихся армий – это предельно опасно. Если вообще не безнадёжно.

Таким образом, под Прохоровкой действительно произошёл перелом. Но не такой, какой принято иметь в виду. Там произошло решающее выяснение отношений между лучшими, элитарными соединениями двух враждующих армий, причём в обстоятельствах, которые открывали победителю мягкий тыл противника. Это было столкновение смерти. Или жизни, как угодно можно считать. И получилось, что в нём сломались именно немцы. Они нанесли большие потери русским, это факт. Но речь шла о той самой ситуации, как в песне: «Мы за ценой не постоим». Ибо на кону было всё. Иные даже считают – судьба войны.

И то, что русские армии, зализав раны, всё же пошли вперёд, к освобождению своей страны и к конечной победе в Берлине, а немцы раны зализать так и не смогли — это и был настоящий перелом в войне. Несмотря на ещё два года крови и боли.

Битва на Курской дуге, 1943 год. Фотохроника ТАСС

Торжества в честь 75-летия перелома? Нет, не слышали…

Тем более странно, что торжества по этому поводу носят тихий, едва ли не робкий характер. По сути, они делаются лишь усилиями местных властей и энтузиастов.

Да, мероприятия на Прохоровском поле назначены на три дня – с 11 по 13 июля. Но достаточно заглянуть в новости того же Яндекса, чтобы с удивлением обнаружить: организованы они сугубо на местном, белгородском уровне. Из того, к чему хотя бы косвенно имеют отношение федеральные власти, можно найти лишь сообщения о том, что «военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии освободили заложников в ходе показательного штурма импровизированного города на территории музея-заповедника», о параде духовых оркестров да о делегации ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Росгвардии, что приняла участие «в мемориальных и праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Курской битве» в Поныровском районе Курской области.

Из потенциально крупных, сквозных акций в честь великой той переломной битвы можно упомянуть лишь о мемориальном походе донских казаков по маршруту Подольск – Прохоровка по местам боёв. Это та же самая команда под руководством Павла Мощалкова, которая в 2012 году совершила беспримерный конный марш Москва – Париж, а в 2015 году – Москва – Берлин.

Вот только на сей раз выйти пришлось из Подольска – старт в Москве власти не дали, — рассказал Царьграду Павел Мощалков, шеф похода. – И поскольку до самого последнего ждали обещанных спонсорами денег на эту патриотическую акцию, а обещания так никто и не выполнил, то выход получился отчасти спонтанным. Просто взяли и решили: нет, а мы всё-таки пойдём, отдадим дань памяти дедам нашим и отцам, на том поле полегшим».

Из-за всех этих неясностей, поведал Мощалков, шеф похода и заводчик лошадей легендарной, но ныне исчезающей донской породы, организаторы торжеств на Белгородчине на ходу переиграли сценарий, чтобы включить в него прошедших более 500 км в конном строю казаков.

Когда мы появились, всё наладилось, власти Белгородчины включили казаков в сценарий праздника, — продолжил рассказ Павел Мощалков. – Ну, и казаки, со своей стороны, постарались внести достойную лепту в памятные мероприятия».

Казаки прошли пусть немногочисленным, но парадом на конях, показали умение владеть оружием, свои воинские приёмы, отметил он. С собою они привезли из Подольска знамёна тех училищ, курсанты которых погибли под Москвой в 1941 году, передали в Прохоровский музей. Доставили и передали на хранение музею землю с мест боёв под Подольском, в ознаменование глубочайшей связи подвига Подольских курсантов и танкистов Прохоровки. Перед собравшимися выступил глава оргкомитета конного похода, вице-президент Ассоциации Героев России и Советского Союза Вячеслав Сивко.

Ну, вот, собственно говоря, всё, — заключил Мощалков. — Поход закончился хорошо, в памятных мероприятиях поучаствовали достойно. Сделали всё, что могли, на уровне простого энтузиазма».

Похоже, на уровне простого энтузиазма стараются и власти Курской, Орловской и Белгородской областей, которые, конечно, подготовили по-своему насыщенную программу, включающую реконструкцию сцен сражений и праздничные концерты. Но на уровне Федерации о юбилейной дате переломного сражения Великой Отечественной войны не вспомнил до сих пор, к вечеру ключевой даты 12 июля, никто.

Неужели футбольный чемпионат помешал?

Источник

Сталинград – город, названный именем вождя, – почему немцам так важно было взять его? Судьбоносная победа, после которой фашистская Германия терпит поражение за поражением. И если уже под Сталинградом Красная Армия перехватила инициативу, то почему еще так долго не прекращалась война?

Битва за Сталинград

С началом контрнаступления под Сталинградом 19 ноября 1942 г. историки обычно связывают начало второго этапа Великой Отечественной войны – начало коренного перелома. Это означает, что на этом этапе войны Советские войска получили стратегическое преимущество, инициативу в военных действиях. Завершением коренного перелома считается форсирование Днепра, которое окончилось 23 декабря 1943 года.

Что произошло за этот год, благодаря чему Красная Армия смогла продвинуться с Волги до Днепра и перейти в форсированное наступление?

Сталинград – город на Волге, промышленный центр, носящий имя Сталина – взятие его было бы очень символично и идеологически важно для немцев, к тому же за Сталинградом открывается путь вглубь страны и на юг, по Волге, к бакинской нефти. Блокировка волжского пути осложнила бы поставки топлива и продуктов в центр России.

К моменту начала Сталинградской битвы немецкие войска еще продолжали угрожать столице, несмотря на успех обороны Москвы, так как прочно закрепились на Ржево-Вяземском выступе. Ленинград – другой город, названный именем вождя, – все еще был в блокаде. Немецкое командование стабилизировало оборону по всем фронтам.

Перед Сталинградской битвой немецкие войска превосходили советские по количеству минометов и боевых самолетов, однако уступали по количеству танков.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г., сначала военные действия шли на дальних подступах к городу, а позже переместились в сам город, начались уличные бои. Город обороняла 62-я армия под командованием генерала В.И. Чуйкова.

Сталинград – город, вытянутый вдоль реки. На этой узкой полосе, еще отделяющей врага от подступа к реке, бойцы сражались за каждый завод, за каждый дом. Постоянные обстрелы города с воздуха привели к тому, что во многих районах Сталинграда от домов остались одни руины (рис. 1).

На севере и юге немцам удалось прорваться к Волге, но советские воины не сдавались и продолжали оборону. Уличные бои продолжались до конца ноября, и захватить Сталинград полностью немцам так и не удалось.

Рис. 1. Руины Сталинграда

Еще в начале битвы, 28 июля, когда шел оборонительный ее этап, высшее командование издало знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад» (рис. 2):

- любое отступление приравнивалось к преступлению;

- создавались штрафные батальоны для нарушивших дисциплину;

- создавались заградительные отряды для препятствования отступлению.

Также широко использовался лозунг: «За Волгой для нас земли нет».

Рис. 2. Приказ № 227

Этот приказ до сих пор вызывает у историков противоречивые оценки. С одной стороны, он действительно помог повысить военную дисциплину, но с другой – привел к неоправданным потерям, потому что невозможно было отступить даже в тех ситуациях, когда тактически это было оправданно и спасло бы жизнь целым подразделениям.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление под Сталинградом в соответствии с разработанным советским командованием планом операции «Уран».

В соответствии с этим планом началось окружение немецко-фашистских войск силами:

- Юго-Западного фронта под командованием Н.Ф. Ватутина;

- Донского фронта под командованием К.К. Рокоссовского;

- Сталинградского фронта под командованием А.И. Еременко.

23 ноября в районе г. Калач была окружена значительная часть немецких войск во главе с Ф. Паулюсом. К концу января окруженные немецкие войска удалось расчленить на две части. Генерал Фридрих Паулюс, оказавшийся в южной зоне окружения, сдался в плен.

Бои в районе Сталинграда продолжались до 2 февраля 1943 г., после чего можно было констатировать окончательную победу СССР в Сталинградской битве.

Значение Сталинградской битвы огромно:

- стратегическая инициатива переходит в руки советских войск (начало коренного перелома в войне);

- победа в крупнейшей битве подняла боевой дух армии;

- врагу нанесен серьезный материальный урон.

Курская битва

К лету 1943 года сложилась неблагоприятная ситуация в районе Курска. В этом месте фронт дугообразно выступал и представлял собой отличную мишень для атаки противника.

План немецкой операции назывался «Цитадель». Встречными ударами групп армий «Центр» и «Юг» немцы рассчитывали прорвать фронт в районе Орла и Харькова и окружить советские войска Центрального и Воронежского фронтов, располагавшихся внутри курского выступа. Со стороны немцев на реализацию этой операции были брошены лучшие силы: Манштейн, Модель, Клюге.

Со стороны советского командования на противодействие операции «Цитадель» были выделены войска Рокоссовского, Ватутина, Еременко.

Мнения советских командующих относительно стратегических действий разошлись. Ватутин предлагал атаковать в зоне предполагаемых ударов, Рокоссовский – перейти в оборону.

5 июля 1943 началась Курская битва. Первая неделя боев была очень упорной.

12 июля произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны под Прохоровкой (рис. 3). В битве с обеих сторон участвовало более 1000 танков. Победа осталась за советскими войсками, хотя огромные потери понесли обе стороны.

Рис. 3. Сражение под Прохоровкой

С 23 июля под Курском началось успешное контрнаступление.

- 5 августа освобождены Орел и Белгород. В честь этих побед в Москве был дан первый праздничный салют за годы войны.

- 23 августа освобожден Харьков.

Форсирование Днепра

Красная Армия стремительно продвигалась на запад, и к осени советские войска достигли Днепра. Немцы для укрепления обороны развернули строительство «восточного вала», в который входили укрепления на Днепре.

В начале октября 1943 советская армия перешла к форсированию Днепра (рис. 4).

Рис. 4. Форсирование Днепра

Переправа советских войск через Днепр была очень трудной и требовала огромного героизма советских солдат, однако они смогли переплыть реку и закрепиться на правом берегу Днепра. К концу сентября уже 23 плацдарма на правом берегу были захвачены.

И уже 6 ноября, перед годовщиной революции, 1-й Украинский фронт под командованием Н.Ф. Ватутина освободил Киев (Рис. 5).

Рис. 5. Освобождение Киева

Это последний эпизод второго этапа войны, который называют коренным переломом.

Итоги

С середины 1942 по конец 1943 года СССР одержал несколько очень крупных и важных побед. Стратегическая инициатива окончательно переходит к советским войскам. Фашистские захватчики почти полностью изгнаны с территории СССР. Но впереди еще много сражений, много героических подвигов.

Список литературы

1. Киселев А.Ф., Попов В.П. История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс. – М.: 2013. – 304 с.

2. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс. – М.: 2016. – 368 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы Интернет

1. Интернет-сайт (Источник)

2. Интернет-сайт (Источник)

3. Интернет-сайт (Источник)

4. Интернет-сайт (Источник)

Домашнее задание

1. Какие основные военные операции входят во II этап Великой Отечественной войны, называемый коренным переломом?

2. Как вы думаете, насколько был необходим приказ «Ни шагу назад»?

3. Проследите по карте военные действия 1942–1943 гг. Какие стратегические пункты СССР все еще находились под угрозой к концу 1943 года?

Источник

25 августа 1758 года Русская армия в сражении при Цорндорфе проявила величайший героизм

«Русская же армия при Цорндорфе совершила невозможное, ибо сражалась в условиях немыслимых, не предусмотренных никакими уставами».

Историк Ф.Ф. Нестеров.

В Европе шла Семилетняя война – крупнейший «мировой конфликт» XVIII века. Россия в ту пору поддерживала Австрию, стремясь не допустить чрезмерного усиления Пруссии. Молодой и амбициозный прусский монарх Фридрих II, именуемый Великим, а также имевший прозвище «Старый Фриц», стремился завоевать гегемонию в центре Европы.

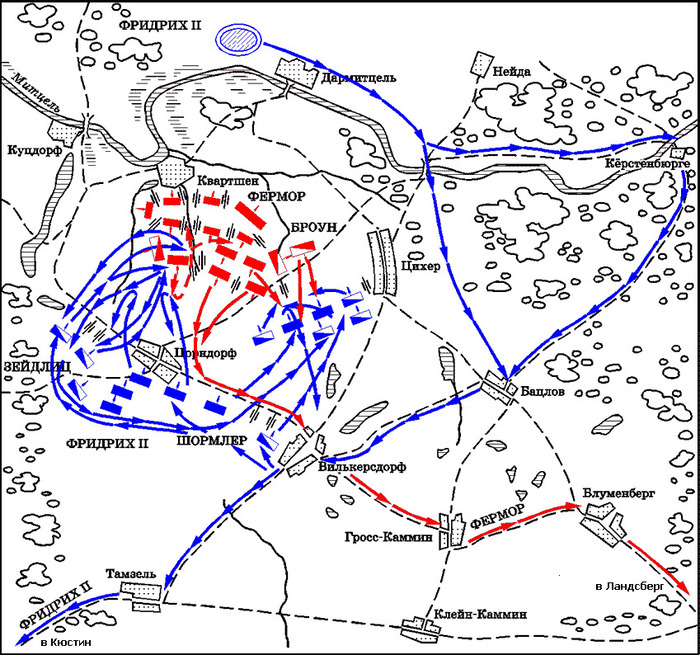

Карта сражения при Цорндорфе

Источник: pinterest.ru

Русская императрица Елизавета Петровна отправляет в Европу свою армию. Россия всегда славилась стойкостью своих солдат и офицеров, в Семилетнюю войну им не повезло лишь с командующими. Вторым из самых известных боев Русской армии стало Цорндорфское. Сегодня мы вспомним о фантастической стойкости и подвиге русских бойцов, сдержавших многоопытных и тактически грамотных прусских командиров и их вымуштрованную армию.

Через Кюстрин на Цорндорф

К Цорндорфу Русскую армию привела череда оперативных и стратегических маневров против армии Фридриха. Войска противника изрядно устали, выбирая нужную диспозицию для боя. А между тем самого Фридриха при армии ещё не было, он находился в Силезии, воюя с австрийцами. Там прусского короля и застали недобрые вести.

А. Коцебу «Цорндорфское сражение»

Источник: upload.wikimedia.org

Русский главнокомандующий генерал-аншеф Виллим Фермор разделил свою армию. Корпус П.А. Румянцева должен был контролировать переправы через Одер у местечка Шведт, а основные русские силы Фермор нацелил на взятие крепости Кюстрин, что открывало дорогу на Берлин.

Однако Кюстрин оказался крепким орешком, началась осада. Это дало время Фридриху, оставив часть сил прикрывать юг страны от австрийцев, двигаться навстречу русским войскам. 21 августа 32 тысячи пруссаков под командованием самого короля при 116 орудиях появились у Кюстрина.

Прусское орудие

Источник: pinterest.ru

Осторожный Фермор тут же снимает осаду и отходит к местечку Цорндорф, при этом даже без 11-тысячного отряда Румянцева русские имели 42 тысячи солдат при 240 орудиях. Имея такой перевес, Фермор всё же предпочел отступать.

Холмы и овраги у реки Метцель и Цорндорфа

Фермор поджидал Румянцева, который спешно шел с ним на соединение, надеясь ещё увеличить численность войск. Фридрих же разгадал намерения русского полководца: король был блестящим тактиком, он понял, что ему никак нельзя было допустить соединения русских армий.

Фридрих II наблюдает за ходом боя

Источник: pinterest.ru

Войска прусского короля, получив лишь небольшой отдых после 40-километрового марша к Кюстрину, стали готовиться к бою. Здесь блестяще проявили себя инженерно-саперные части немцев. В кратчайшее время по наведенным понтонным переправам все 32 тысячи пруссаков стремительно обошли русские позиции на реке Метцель. Фридрих не отличался глупостью и вовсе не собирался переходить реку под огнем 240 русских орудий с подготовленных позиций.

Утро 25 августа для русских войск началось с того, что они нашли всю армию Фридриха у себя за спиной. Фермор стал спешно перестраивать свои части, прежний фронт русских войск уже не играл роли. Пришлось лихорадочно переставлять орудия, двигать телеги обозов и перемещать пехотные батальоны. Вся эта суматоха не добавляла уверенности нашим солдатам.

По колено в крови

Так или иначе, битва началась. Имея перед фронтом три оврага, Фридрих уплотнил свои боевые порядки, построив войска в 4 линии. Значительно усилив левый фланг, он рассчитывал одним мощным ударом сломить русское войско.

Битва при Цорндорфе

Источник: pinterest.ru

Русские же, не имея иной возможности обороняться на неподготовленном месте, выстроились в огромное каре на левом фланге, в центр которого поместили конницу и обоз. В целом против 16 тысяч русских на фланге главного удара шло 23 тысяч пруссаков. Ощутимый перевес.

Атаке предшествовала почти двухчасовая артиллерийская подготовка. Прусские орудия учинили страшные потери в плотно построенных рядах нашего каре. Свидетели писали, что одно из ядер убило и искалечило сразу 42 русских гренадера (так плотно стояли войска).

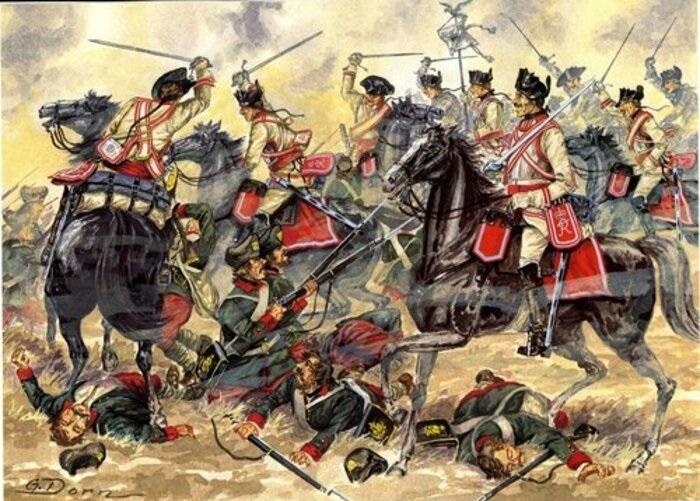

Атака прусских кирасир

Источник: pinterest.ru

К полудню из клубов дыма и пыли примерно в 40 шагах от русской пехоты выскочили передовые прусские батальоны. После короткой, но жаркой перестрелки завязалась штыковая битва.

Русские гренадеры сдерживают напор кавалерии

Источник: pinterest.ru

Каре было пробито, русские стали отходить. Фридрих уже потирал руки в предвкушении завершающего удара в центр. Но час за часом вестовые не приносили ему хороших новостей. Неожиданно для немцев русские полки подобрались и с развернутыми знаменами восстановили линию. Фридриху даже пришлось задействовать вторую линию пехоты, которая предназначалась как резерв для будущей атаки.

Перелом в бою

Русская кавалерия тем временем зашла в тыл к атакующим пруссакам и, изрубив немало пехотинцев, захватила батарею. Пруссаки побежали, гонимые русскими штыками. В один из моментов боя Фридрих лично со штандартом повел своих бегущих солдат в бой. Историк Ф. Кони писал:

«Сами пруссаки говорят, что им представилось такое зрелище, какого они еще не видывали. Они видели везде россиян малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменные, и обороняющихся до последней капли крови».

Прусская пехота в окружении

Источник: pinterest.ru

С этого момента бой превратился в почти неконтролируемую кровавую свалку. Покинувший армию русский командующий Фермор (как он утверждал, для перевязки ранения) уже давно не командовал войсками. Череда локальных стычек, атак и отступлений превратилась в одно дерущееся поле.

«Русские дрались, как львы. Целые ряды их ложились на месте; другие тотчас выступали вперед, оспаривая у пруссаков каждый шаг… Многие солдаты, отбросив оружие, грызли друг друга зубами. В истории никогда не бывало примера подобного сражения. Это была не битва, а лучше сказать, резня насмерть, где и безоружным не было пощады», – Ф. Кони.

Успех сменялся отходом. Солдаты, не видя своих офицеров, сбивались в группы и под руководством первого попавшегося старшего по чину шли в бой все вместе. Бой прекратился только с наступлением ночи.

Изможденные армии противников, словно боксеры после клинча, разошлись в разные стороны. Пруссаки отошли к Кюстрину, русские – к Ландсбергу.

Атака гусар на артиллерийскую батарею

Источник: pinterest.ru

На поле осталось лежать 12 тысяч русских и 4 тысячи пруссаков. 11 тысяч и 7 тысяч (соответственно) были ранены. Такие потери делают Цорндорф самым кровопролитным сражением до начала Наполеоновских войн. Обе стороны заявили о своей победе. Тем не менее в душе Фридрих стал серьезно опасаться за свои далеко идущие планы о европейском господстве.

Русские же в суровом бою доказали, что даже с бездарным руководством и плохой диспозицией они могут стоять против лучшей армии своего времени, что и было не раз доказано в нашей истории.

Обложка: Фридрих лично ведет солдат в бой. Картина К. Рехлинга. Источник:upload.wikimedia.org

Смотрите также:

Кунерсдорф: упущенная победа Фридриха

Зачем Петр III сдал Кенигсберг: Петербургский мирный договор 1762 года

Битва при Нови. Самая трудная победа Суворова

Как русские второй раз брали Берлин

Как Москва от Тохтамыша тюфяками отбивалась

Источник