Перелом шину кузьминского

.jpg) Переломы ключицы встречаются сравнительно часто, особенно в детском и подростковом возрасте. Они составляют от 3 до 16% переломов всех костей скелета.

Переломы ключицы встречаются сравнительно часто, особенно в детском и подростковом возрасте. Они составляют от 3 до 16% переломов всех костей скелета.

По механизму травмы переломы ключицы можно разделить на две группы. Первую группу составляют переломы, возникающие в результате прямою механизма травмы (удар по плечу, непосредственно по ключице). Такое насилие в основном приводит к оскольчатому, поперечному, косопоперечному переломам. Вторую группу составляют переломы, возникающие от непрямого механизма травмы — удар или падение на область наружной поверхности плечевого сустава, падение на локоть, вытянутую руку, сдавление плечевых суставов с боков. При непрямом механизме травмы переломы ключицы встречаются чаще и бывают косыми, косопоперечными. Косые, косопоперечные переломы заслуживают особого внимания, так как встречаются наиболее часто и сопровождаются типичным смещением отломков.

По локализации переломы ключицы в основном делятся

— на переломы в области наружной трети,

— переломы тела ключицы в средней трети и

— переломы внутренней трети ключицы.

Преимущественно переломы ключицы происходят в средней трети или на границе средней и наружной третей.

На смещение отломков оказывают влияние физическая нагрузка, характер перелома, тяжесть конечности, тяга мышц, прикрепляющихся к ключице. В некоторых случаях концами смещенных отломков могут повреждаться плевра, сосудисто-нервный пучок, кожные покровы.

Установление диагноза перелома ключицы не вызывает трудностей. Характерны жалобы на боли в месте перелома, ограничение активных движений, особенно отведение и приподнимания руки из-за болей. Больной поддерживает руку за предплечье и прижимает локоть к груди. При осмотре в области перелома сравнительно часто определяется выраженная деформация (припухлость, кровоизлияние, выступание костных отломков). Верхняя конечность вместе с плечевым суставом ротирована внутрь, опущена вниз и смещена вперед. Надплечье на стороне повреждения укорочено, надключичная ямка сглажена. Медиальный край лопатки и ее нижний угол вырисовываются в подкожной клетчатке. Расстояние от остистых отростков до медиального края лопатки значительно больше, чем на здоровой стороне.

Специально добиваться при ощупывании выявления подвижности в месте перелома, крепитации костных отломков нецелесообразно, так как эта очень болезненная манипуляция может привести к дополнительным повреждениям мягких тканей, смещению отломков по ширине.

Обследование больного заканчивается исследованием сосудов и нервов поврежденной конечности и производством рентгенограммы.

Метод лечения переломов ключицы в основном определяется характером перелома. Лечение поднадкостничных переломов по типу «зеленой ветки» и переломов без смещения отломков проводят консервативно фиксирующими повязками. Срок иммобилизации от 2 до 3 нед у детей и до 4 нед у взрослых. Перед наложением повязки обезболивают место перелома. С этой целью в область ее вводят до 10—15 мм 1—2°7о раствора новокаина. При переломах ключицы со смещением необходимо после обезболивания места перелома 15—20 мл новокаина произвести вправление отломков. Для этого больного усаживают на табурет, склоняя его голову в сторону поражения. Ассистент, упираясь своим коленом в межлопаточное пространство или угол лопатки, кладет руки на надплечье и отводит плечевой сустав кзади, кнаружи и слегка вверх (рис. 160). В таком положении хирург сопоставляет отломки. Обычно это не вызывает затруднений, однако удержать отломки в нужном положении чрезвычайно трудно, несмотря на то что предложено около 200 методов фиксации.

Рис. 160. Техника вправления перелома ключицы.

Наибольшее распространение получили следующие методы фиксации (рис. 161).

1. Кольца по Дельбе (рис. 161, а) и восьмиобразная повязка (рис. 161, б), которые могут максимально разводить отломки и слегка приподнимать периферический отломок вверх. Они с успехом могут быть применены в тех случаях, когда преобладает смещение отломков по длине.

2. Повязки, устроенные по типу шины Белера, наоборот, приподнимают плечевой пояс вместе с периферическим отломком и слегка отводят плечо кзади. Это овал Титовой (рис. 161, в), изготовляемый из проволочной шины (фанера, гипс). Овал имеет наклон кзади. Высота овала спереди около 25 см, сзади около 21 см, ширина 7 см. Фиксируется овал гипсовой повязкой через здоровое надплечье и вокруг грудной клетки. Руку подвешивают на косынке.

3. Повязка Каплана состоит из двух согнутых и связанных между собой шин Крамера (60 х 11 см и 50×8 см).

Наиболее удачной для консервативного лечения переломов ключицы является шина Кузьминского (рис. 161, г), которая дает возможность удерживать плечевой пояс в приподнятом и максимально отведенном положении.

При сочетанных повреждениях, требующих длительного постельного режима, больного укладывают на край кровати с жестким матрацем или под лопатку и межлопаточное пространство кладут жесткую подушку, рука свисает с кровати вниз и кзади. Спустя сутки под локтевой сустав подставляют табуреточку с валиком. В таком положении больной должен находиться от 2 до 3 нед.

Рис. 161. Методы фиксации при переломах ключицы. а — кольца Дельбе; 6 — восьмиобразная повязка; в — овал Титовой; г — шина Кузьминского.

Оперативное лечение переломов ключицы имеет определенные показания. Целесообразно их разделять на абсолютные и относительные.

Абсолютные показания:

1.Открытые переломы.

2.Закрытый перелом ключицы, осложнившийся ранением сосудисто-нервного пучка.

3.Сдавление нервного сплетения.

4.Оскольчатый перелом с перпендикулярным к кости стоянием отломков и угрозой ранения сосудисто-нервного пучка.

5.Опасность перфорации кожи изнутри острым концом отломка.

6.Различные виды интерпозиции (костная, надкостничная).

К относительным показаниям относится невозможность удержать отломки во вправленном состоянии повязкой, или шиной, действующей на плечевой пояс в каком-либо направлении (разведение, приподнимание).

Операцию проводят под наркозом или местным обезболиванием. Над местом перелома параллельно длиннику. ключицы производят разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 6—8 см (рис. 162, а). Обнажают место перелома. Отломки выделяют поднадкостнично. Делать его следует очень осторожно, не отделяя надкостницу на большом протяжении. При оскольчатых переломах связь костных осколков с надкостницей желательно сохранить.

Рис. 162. Техника операции при переломах ключицы. Объяснение в тексте.

По методике Португалова в костномозговой канал периферического отломка проводят металлическую спицу диаметром 3—4 мм до выхода ее через кожу в области акромиалыюго отростка (рис. 162, б). После сопоставления отломков металлическую спицу проводят в центральный фрагмент на глубину 4—5 мм (рис. 162, б). Излишек металлической спицы, выступающий над кожей, загибают под углом и откусывают. Костные отломки укладывают на свое место и подвязывают обычно кетгутом. Рану послойно ушивают наглухо (рис. 162, г). При, косо идущей на. значительном протяжении линии перелома целесообразно соединять отломки витками (1—2 витка) проволоки.

В послеоперационном периоде конечность фиксируют отводящей шиной ЦИТО на 4—5 нед или торакобрахиальной повязкой. Трудоспособность восстанавливается через 1 1/2 —2 мес.

Травматология и ортопедия. Юмашев Г.С., 1983г.

Источник

Наложение шины – в травматологии способ придать травмированному костному сегменту фиксированное положение с целью предотвращения смещения и придания поврежденной кости устойчивого неподвижного положения. Соблюдение правил наложения шины при переломе помогает обеспечить иммобилизацию инвазированного участка. Это необходимо для предотвращения перемещения отломков, которые могут находиться в нем под кожей или в открытой ране, в зависимости от того, какой тип деструкции произошел.

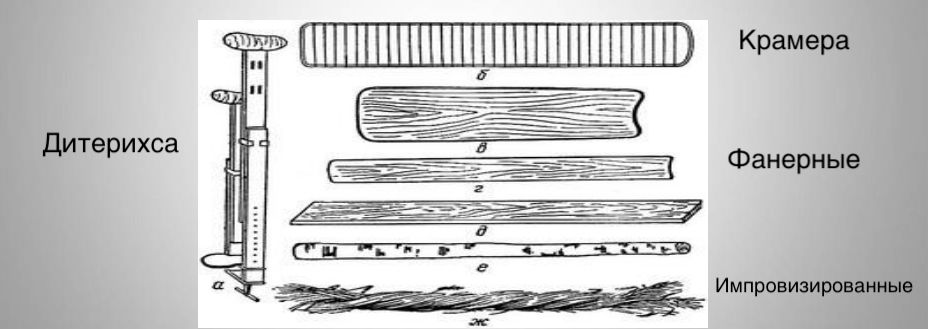

Какими бывают шины

Основная дифференциация разновидностей средств для иммобилизации – на специализированные и импровизированные. Первая категория разработана медиками с учетом существующей практики оказания помощи при переломах и клинического опыта. Вторая создается непосредственно на месте происшествия из подручных материалов и призвана заменить специальный фиксатор при транспортировке в медицинское учреждение. Обязательное изучении десмургии практически во всех медицинских ВУЗах, предполагает возможность помощи при травматизации любым врачом оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.

Применение нескольких типов обусловлено вариабельностью и разнохарактерностью костной деструкции, локализацией произошедшего травмирования и степенью его тяжести.

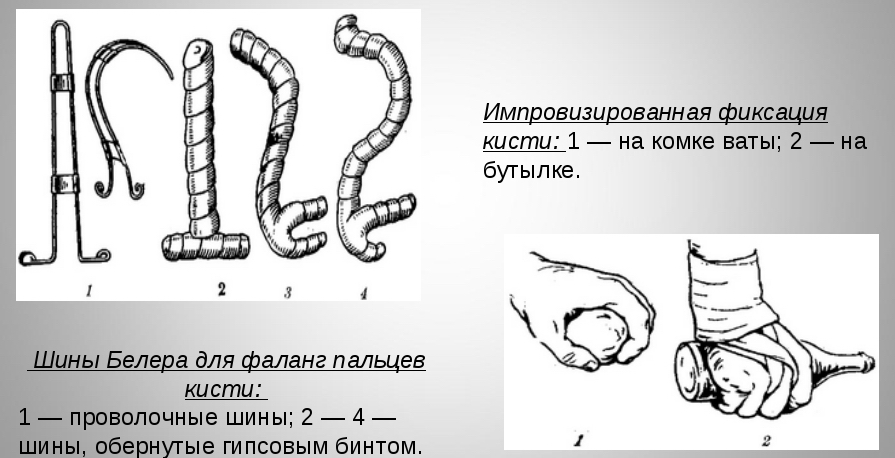

- наложение шины Крамера , многопрофильный вариант фиксации, применяемый в разных случая, для чего в нем предусмотрено наличие отдельных деталей, позволяющих варьировать параметры собираемой конструкции,

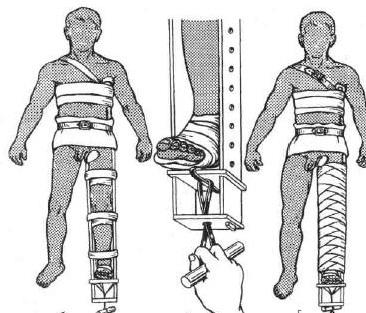

- применение шины Дитерихса носит более узкий характер: она разработана для вытяжения поврежденной конечнотсти и применяется, в основном, в стационаре, хотя и может быть при необходимости использована, как поручное средство для иммобилизации,

- использовать технику наложения шины Дитерихса принято при травмах бедренной локализации и ввиду ее относительной несложности и целенаправленности, (часто применяется и в виде приспособления, изготовленного из средств, оказавшихся под рукой),

- пневматическая разновидность – относительно новый вид конструкции, позволяющий создавать модификации с помощью воздуха, который накачивается насосом т способный пригодиться практически при любом виде травмы конечности,

- несколько разработанных видов шины Тигерштедта применяются еще с первой мировой, изначально предназначались для челюстно-лицевых повреждений в военное время, сейчас – распространенный вариант при получении переломов челюсти в определенных местах

- шина Беллера применяется для стабилизации системы, сооружаемой в условиях стационара при скелетном вытяжении, когда нужно провести постепенную репозицию при переломах конечности,

- шина Кузьминского используется при переломах ключицы, это – специальная конструкция, имеющая узкое назначение и разработанная для определенного вида травмы,

- применение конструкции Томаса предусмотрено при переломах стопы и голеностопного сустава, существуют ее модификации, разработанные Терновским, Ларденнуа, Гончаровым и Виноградовым и получившие имя своих создателей.

Зная, как правильно накладывать шины при переломах, на короткое время можно использовать импровизированные фиксаторы, изготовленные из любых средств, находящихся в пределах досягаемости для создания импровизированных аналогов. Шинирование проводится с применением твердой каркасной основы – ветки, толстой проволоки, палки с закругленным концом, обломком доски и мягкого слоя, для которого используют что угодно – от шарфа до простыни или верхней одежды. Вариант с наложением шин из подручного материала применяется в случаях, когда вызов Скорой невозможно произвести по каким-либо причинам, и транспортировка пострадавшего осуществляется своими силами.

Общие правила наложения шин

Знание основных правил наложения шины поможет избежать осложнений, наступающих при некорректном применении фиксаторного устройства. Есть несколько общеизвестных нюансов и тонкости, доступные только человеку с минимальными медицинскими знаниями. Они распространяются на любой вид инвазирования, при котором применялась конструкция для иммобилизации поврежденного сегмента в месте локализации:

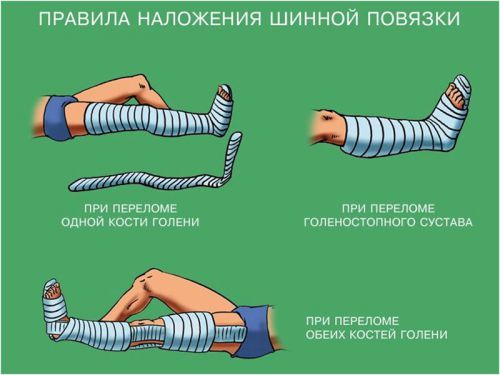

- область должна быть обездвижена полностью, захватываются близлежащие суставы (голень подразумевает обездвиживание колена и голеностопа, позвоночник – всего тела, при переломе бедра конструкция накладывается н всю конечность: она должна быть обездвижена полностью,

- при закрытой травме конструкция может накладываться на предмет одежды, при открытом необходима предварительная антисептическая обработка,

- накладывание жгута производится для остановки кровотечения, но должно сопровождаться запиской с указанием времени наложения, чтобы предупредить осложнения, возникающие при длительном передавливании сосудов,

- использование подручных средств производится так, чтобы они заменяли специальное, не давили в месте перелома и не причиняли дополнительных инвазий при транспортировке неподобающей конфигурацией,

- следует предпринять меры для предотвращения травматического шока – провести обезболивание, приложить холод и стабилизировать психоэмоциональное состояние больного, если он находится в сознании.

Чтобы наложить шину без возможных нарушений существующих правил, необходимо знать особенности оказания первой помощи и применять их на практике, не поддаваясь эмоциям или панике. Пострадавшему накладывают шину для достижения сразу нескольких целях – иммобилизовать поврежденный сегмент, предотвратить возможные повреждения, и сбои в работе внутренних органов, снизить испытываемые негативные ощущения и нагрузку на место травмирования.

Наложение шины при различных переломах

Импровизированная конструкция предполагает вариабельные конфигурации, форма которых зависит от места инвазии. В основном, используются три модификации – перевязь – для поддержания конечности в определенном положении, тело-шину (палец к пальцу, или ногу к ноге), или сплошная – когда больного привязывают к твердой поверхности (при переломе позвоночника, или любом другом, где требуется обеспечить определенное положение всего тела).

Перемена позы больного рекомендуется только для придания ему правильного положения. Самое удобное – средне анатомическое. Одежду снимают при крайней необходимости, сначала со здоровой, а затем с больной. Для надежной фиксации конструкция изготавливается из мягкого материала, намотанного поверх твердого, шину из жесткого материала необходимо смягчить, чтобы не травмировать дополнительно мягкие ткани. Основное правило наложения транспортных шин – максимально надежная иммобилизация, которая не должна передавливать мягкие ткани и сосуды (это можно определить по изменению цвета кожи в месте окончания повязки).

Верхние конечности

При переломе верхней конечности можно использовать шину Крамера, обмотанную чем-нибудь мягким. Она легко моделируется до необходимой формы и дает возможность иммобилизовать место перелома в нужном положении. Особых сложностей в технике наложения шины Крамера нет, ее одинаково легко смоделировать для перелома локтя или плеча, наложив от фаланг пальцев до надплечья в согнутом виде и подвесив на импровизированную перевязь (косынку). Применение лестничных шин целесообразно при переломах предплечья, если под рукой нет конструкции Кузьминского. Она тоже моделируется по форме руки.

Лубковая разновидность пригодится, когда необходимо накладывать шину на конечность при переломе кисти. Это приспособление делается и из подручных материалов, чтобы иммобилизовать часть руки от пальцев до локтя.

Нижние конечности

Шины лестничные могут применяться при переломах голени и голеностопа. Такое устройство моделируется из нескольких накладываемых. Наложение шины Крамера: алгоритм действий предусматривает начальную иммобилизацию стопы под углом в 90⁰ от верхнего бедренного сегмента до пальцев ноги). Далее еще две накладываются с внутренней и наружной сторон. Конструкция Дитерихса применяют при переломах бедра и тазобедренного сустава, но обычно это – прерогатива медработников, которые прибыли для транспортировки больного: она требует определенных профессиональных навыков.

Плечевой пояс

Плечевая кость фиксируется с помощью лестничной конструкции, или проволочной, но это требует определенных знаний, как наложить такую шину при переломе: ее ведут от здорового плеча к больному, через спину и нгадплечье, плечо и предплечье. Обычно это делают поверх одежды и руку затем подвешивают на косынке.

Ребра

Шина не обязательна, накладывается спиральная или черепицеобразная повязка из бинта или лейкопластыря.

Позвоночник

Транспортировка осуществляется на твердой поверхности (рекомендуют снятую с петель дверь, смягченную мягким слоем. Больного фиксируют на импровизированном щите, шею иммобилизуют стандартной конструкцией, валиком или воротником Шанца.

Кости таза

Мобилизуются с помощью конструкции Дитерихса и задней лестничной шины. Для этого необходимо не только наличие помощника, но и специальные знания. Важно знать, какой именно из костных сегментов слома, это определит тактику, как при этом переломе накладывать шину.

Шея

Предполагается использование ватно-марлевого круга, или специальной конструкции Еланского. Это створки, воспроизводящие анатомические контуры, которые дополнены валиками, слоем вату и тесемками для фиксации к туловищу. Использовать воротник Шанца следует в другом порядке, но он применяется только в нормальном состоянии – при отсутствии затруднения в дыхании или рвоты.

Разновидности шин при переломах обусловлены вариабельностью характера травмирования разных частей тела, и отсутствием иногда под рукой специальных приспособлений. Разработанные виды и основные правила наложения иммобилизующих приспособлений изучает специальная отрасль медицины десмургия. Шина – полисемантическое слово, но в медицине им принято обозначать четыре разновидности специальных приспособлений, предназначенных для иммобилизации инвазированных частей человеческого тела.

Загрузка…

Источник

Îïûò èñïîëüçîâàíèÿ â òðàâìàòîëîãèè ìàëåîëÿðíîãî âèíòà ïðè îñêîëü÷àòûõ ïåðåëîìàõ êëþ÷èöû. Ïðèìåíåíèå ïðè ïîïåðå÷íûõ ïåðåëîìàõ ñòåðæíÿ Áîãäàíîâà ñ çàìêîì ïî Ëóíåâó. Îñîáåííîñòè íàëîæåíèÿ ôèêñèðóþùèõ ïîâÿçîê-êîëåö Äåëüáå, îâàëà Òèòîâîé è øèíû Êóçüìèíñêîãî.

| Ðóáðèêà | Ìåäèöèíà |

| Âèä | ñòàòüÿ |

| ßçûê | ðóññêèé |

| Äàòà äîáàâëåíèÿ | 27.07.2016 |

| Ðàçìåð ôàéëà | 436,3 K |

Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ïîäîáíûå äîêóìåíòû

Îáùàÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è ìåòîäû âîññòàíîâëåíèÿ ïðè ïåðåëîìå ëîïàòêè, åãî âèäû è ñòåïåíü îïàñíîñòè. Çàêîíîìåðíîñòè ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ïðè ïîâðåæäåíèÿõ êëþ÷èöû, ïëå÷åâîé êîñòè è ñóñòàâà, îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåííûõ ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé.

ðåôåðàò [593,6 K], äîáàâëåí 16.11.2009

Ïåðåëîìû ïîâðåæäåíèå êîñòè, ñîïðîâîæäàþùååñÿ íàðóøåíèåì åå öåëîñòíîñòè. Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ. Ïðèçíàêè ïåðåëîìîâ. Ñðàùåíèå ïåðåëîìîâ. Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ïåðåëîìàõ. Ïðàâèëà è âîçìîæíûå îøèáêè íàëîæåíèÿ øèí. Äàëüíåéøåå ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà.

ðåôåðàò [2,1 M], äîáàâëåí 03.06.2008

Ñòðîåíèå êîñòåé êèñòè ÷åëîâåêà, èññëåäîâàíèå ïåðåëîìîâ ïàëüöåâ êèñòè. Îñîáåííîñòè ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû ïðè ïåðåëîìàõ ïàëüöåâ êèñòè. Õàðàêòåðèñòèêà ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêè è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïðîöåäóð äëÿ ðåàáèëèòàöèè ïðè ïåðåëîìàõ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [2,2 M], äîáàâëåí 10.06.2010

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïåðåëîìîâ êîñòè. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå òÿæåñòü ñîñòîÿíèÿ. Ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ òðàâì. Âèäû ïåðåëîìîâ ëó÷åâîé êîñòè, îñîáåííîñòè èõ ëå÷åíèÿ. Ëå÷åáíàÿ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ïðè ïåðåëîìàõ ëîêòåâîãî ñóñòàâà.

ðåôåðàò [4,3 M], äîáàâëåí 01.06.2015

Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ íèæíåé ÷åëþñòè è àïïàðàòîâ äëÿ èõ ëå÷åíèÿ. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîëó÷åíèÿ òðàâìû. Îðòîïåäè÷åñêîå ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ ÷åëþñòåé. Âèäû êîíñòðóêöèé, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïåðåëîìàõ íèæíåé ÷åëþñòè. Îñîáåííîñòè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè.

ïðåçåíòàöèÿ [262,2 K], äîáàâëåí 10.12.2015

Ïîíÿòèå î òðàâìå. Ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðè òðàâìàõ, óøèáàõ, ðàñòÿæåíèÿõ, ðàçðûâàõ, ñäàâëèâàíèè è âûâèõàõ. Ïåðåëîìû: âèäû, ïåðåëîìîâ êîñòåé è ïåðâàÿ íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. Òåõíèêà íàëîæåíèÿ øèí è ïîâÿçîê ïðè ïîâðåæäåíèÿõ è ïåðåëîìàõ êîñòåé.

ðåôåðàò [33,7 K], äîáàâëåí 13.02.2011

Æàëîáû íà ìîìåíò êóðàöèè. Îáñòîÿòåëüñòâà ïîëó÷åíèÿ òðàâìû. Ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ îðãàíîâ è ñèñòåì áîëüíîãî. Äîïîëíèòåëüíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, èõ ðåçóëüòàòû. Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç è åãî îáîñíîâàíèå. Îñîáåííîñòè ëå÷åíèÿ îñêîëü÷àòîãî ïåðåëîìà êëþ÷èöû.

èñòîðèÿ áîëåçíè [12,7 K], äîáàâëåí 23.03.2009

Àíàëèç æàëîá áîëüíîãî. Èçìåðåíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ êîíå÷íîñòåé. Èññëåäîâàíèå âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Ïðîâåäåíèå ëàáîðàòîðíûõ àíàëèçîâ, ðåíòãåíîãðàôèè. Ïîñòàíîâêà êëèíè÷åñêîãî äèàãíîçà: çàêðûòûé êîñîé ïåðåëîì àêðîìèàëüíîãî êîíöà ïðàâîé êëþ÷èöû. Ïëàí ëå÷åíèÿ.

èñòîðèÿ áîëåçíè [11,3 K], äîáàâëåí 07.12.2014

Êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû ïåðåëîìîâ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ. Ñåñòðèíñêèé ïðîöåññ ïðè ïåðåëîìàõ. Ïðîáëåìû ïàöèåíòîâ, æàëîáû, íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. Ñáîð èíôîðìàöèè: îáñòîÿòåëüñòâà, ìåñòî, âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ, õàðàêòåð òðàâìû. Îïðåäåëåíèå ëå÷åáíîé òàêòèêè.

ïðåçåíòàöèÿ [1,0 M], äîáàâëåí 20.05.2014

Îïåðàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ÷åëþñòåé: îñòåîñèíòåç — õèðóðãè÷åñêàÿ ðåïîçèöèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ ôèêñèðóþùèõ êîíñòðóêöèé. Ïîêàçàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ îñòåîñèíòåçà. Ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ìàòåðèàë äëÿ íàëîæåíèÿ êîñòíîãî øâà.

ïðåçåíòàöèÿ [833,2 K], äîáàâëåí 03.01.2017

- ãëàâíàÿ

- ðóáðèêè

- ïî àëôàâèòó

- âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû

- âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà

- âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì

Источник