Перелом salter

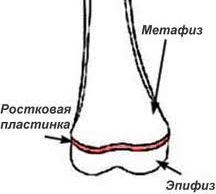

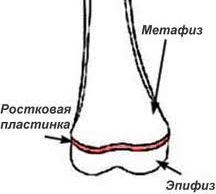

Ростковая зона кости — представляет собой участок развивающейся хрящевой ткани на концах длинных костей. Ростковая пластинка регулирует и определяет длину и форму зрелой кости.

Ростковая пластинка расположена между метафизом (расширением на конце кости) и эпифизом кости.

Кости растут из зоны ростковой пластинки. После завершения созревания организма ростковая зона закрывается, и рост кости прекращается.

Эпифизеолиз — (новолат. epiphysis; эпифиз + др.-греч. λύσις — распад, разрушение) — Перелом Салтера-Харриса (Salter-Harris) — разрушение росткового эпифизарного хряща.

На долю эпифизеолиза приходится от 15 до 30% всех переломов детского возраста.

Данные переломы требуют неотложной медицинской помощи, поскольку могут приводить к искривлению и разнице в длине конечностей.

Сращение переломов у детей происходит быстрее, чем у взрослых.

Детский хирург-ортопед, который проводит соответствующее обследование, поможет определить природу травмы ростковой пластинки, выберет соответствующий метод лечения и назначит последующее наблюдение для оценки процесса восстановления.

Переломы в области ростковой пластинки встречаются часто, но серьезную проблему они обычно не представляют.

Деформация костей сопровождает эпифизеолиз лишь в 1-10% случаев.

Группа риска

В группу риска развития эпифизеолиза входят:

У мальчиков переломы в зоне роста кости встречаются в два раза чаще, чем у девочек.

Активно растущие дети. Пик встречаемости эпифизеолиза отмечается у подростков.

Треть всех случаев эпифизеолиза приходится на такие виды спорта, как футбол, баскетбол и гимнастика.

В 20% случаев переломы в области ростковой пластинки встречаются при физической активности на отдыхе — велосипедные прогулки, катание на санях, скейтборде, лыжах или коньках.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИФИЗЕОЛИЗА

В настоящее время разработано несколько систем классификации.

Самой распространенной системой, возможно, является классификация Салтера-Харриса.

Переломы типа I

Линия перелома проходит через всю зону роста кости, полностью отделяя эпифиз от тела кости.

Сопровождается разрушением ростковой пластинки.

Переломы типа II

Линия перелома проходит через зону роста, частично затрагивая и тело кости.

Переломы типа III

Линия перелома частично проходит через зону роста и сопровождается отрывом участка эпифиза.

Переломы типа IV

Линия перелома проходит через тело кости, зону роста и эпифиз.

Переломы типа V

Перелом возникает при сдавлении кости и сопровождается раздавливанием ростковой пластинки.

Данные переломы крайне редки.

ЛЕЧЕНИЕ

Переломы типа I

Могут нарушать рост кости.

При лечении многих переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация, однако может потребоваться и хирургическое лечение.

Операция, как правило, включает постановку интрамедуллярного (внутрикостного) штифта, который удерживает отломки на месте и воссоздает нормальную ось кости.

Переломы типа II

Данные переломы срастаются обычно хорошо, однако могут потребовать хирургического лечения. Представляют собой самый распространенный тип переломов в зоне роста костей.

При лечении большинства переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация.

Переломы типа III

Переломы III типа чаще всего встречаются у детей старшего возраста. За счет начинающегося окостенения ростковой пластинки линия перелома проходит не через всю кость, а изгибается, что сопровождается откалыванием участка эпифиза.

Переломы данного типа требуют хирургического лечения и внутренней фиксации, что восстанавливает нормальную анатомию зоны роста и суставных поверхностей.

Переломы типа IV

Данные переломы обычно полностью прекращают рост кости.

Они требуют хирургического лечения с внутренней фиксацией.

Переломы типа V

Лечение включает гипсовую иммобилизацию или, в некоторых случаях, операцию.

Данные переломы практически всегда сопровождаются нарушением роста кости.

Источник

В настоящее время в мировом сообществе детских ортопедов наиболее часто применяют классификацию перелом Salter-Harris, которая впервые была опубликована в 1963 г.

Согласно данной классификации, выделяют 5 основных типов детских переломов и 4 дополнительных. Для более легкого запоминания существует аббревиатура SALTER. Разберем все по порядку.

Тип 1 — Эпифизеолиз. Название в рамках аббревиатуры — slipped — перелом проходит ровно по зоне роста, эпифиз «соскальзывает» с метафиза, что оправдывает английское название данного типа перелома. Встречается в 5-7% случаев и имеет хороший прогноз по консолидации и последствиям перелома.

Salter-Harris type I

Эпифизеолиз проксимального отдела левой плечевой кости со смещением

Тип 2 — Метаэпифизеолиз. Название в рамках аббревиатуры — above — перелом проходит по зоне роста, при этом происходит перелом метафиза (над зоной роста — перелом ВНЕсуставной), осколок метафиза смещается вместе с эпифизом. Встречаясь в 75% случаев, является самым частым перелом среди данной классификации, при этом также имеет хороший прогноз по консолидации и последствиям перелома.

Salter-Harris type 2

Метаэпифизеолиз дистального отдела правой большеберцовой кости со смещением

Тип 3 — Перелом эпифиза. Название в рамках аббревиатуры — lower — перелом проходит частично по зоне роста, при этом происходит перелом эпифиза (перелом ВНУТРИсуставной). Встречается в 7-10% случаев, прогноз по восстановлению кости и взаимоотношения костей в суставе хуже и полностью зависит от метода фиксации и опыта хирурга (при показаниях к оперативному лечению). Сложность восстановления обусловлена поражением зоны роста и нарушением кровоснабжения эпифиза.

Salter-Harris type 3

Перелом медиальной лодыжки (перелом эпифиза большеберцовой кости) с сопутствующим переломом таранной кости

Тип 4 — Метаэпифизарный перелом. Название в рамках аббревиатуры — TE through everything — перелом проходит частично по зоне роста, при этом происходит перелом эпифиза «через всё» — через метафиз и эпифиз, затрагивая зону роста (перелом ВНУТРИсуставной). Встречается в 10% случаев, прогноз по восстановлению кости и взаимоотношения костей в суставе ещё хуже, сложность восстановления обусловлена теми же причинами, что и при предыдущим типе.

Salter-Harris type 4

Метаэпифизарный перелом дистального отдела 3-ей плюсневой кости левой стопы со смещением

Тип 5 — Вколоченный перелом с повреждением зоны роста. Название в рамках аббревиатуры — ruined, rammed — перелом с «разрушением, вколачиванием» зоны роста в результате сильного осевого внешнего воздействия. У такого перелома нет смещенных отломков, он возникает крайне редко (около 1%) и имеет неблагоприятный прогноз. После такого перелома в результате тотального повреждения зоны роста происходит её преждевременное закрытие, что впоследствии ведёт к укорочению конечности.

Salter-Harris type 5

Вколоченный перелом 5 типа по Salter-Harris дистального отдела большеберцовой кости без смещения

Оставшиеся 4 типа являются крайне редкими и будут лишь перечислены.

Тип 6 — повреждение перихондральных структур по периферии зоны роста.

Тип 7 — изолированное локальное повреждение зоны роста.

Тип 8 — изолированное повреждение метафиза над зоной роста с опасностью закрытия части зоны роста с формированием деформации кости

Тип 9 — повреждение надкостницы, которое может повлечь за собой нарушение аппозиционного роста кости

Источники:

1) Salter RB, Harris WR. Injuries involving the epiphyseal plate. J Bone Joint Surg Am. 1963;45:587–622

2)https://radiopaedia.org/articles/salter-harris-classification

Источник

Эпифизеолиз или роста пластины перелом перелом , который включает в эпифизарной пластины или роста пластины из кости. Таким образом , форма ребенка перелом кости . Это обычная травма нашла у детей, происходит в 15% детских переломах длинных костей. Этот тип перелома и его системы классификации назван в честь Роберта Б. Salter и Уильям Х. Харрис , который создал и опубликовал эту систему классификации в журнале кости и суставной хирургии в 1963 году.

Типы

Типы Salter Harris изломов

Есть девять видов переломов Salter-Harris; Типы I до V, как описано Робертом B Salter и W Роберт Харрис в 1963 году, и более редкие виды VI до IX, которые были добавлены впоследствии:

- Тип I — поперечный перелом через пластину роста (также называемая как « Physis »): 6% падение

- Тип II — перелом через пластину роста и метафиз , щадящий эпифиз : 75% случаи, занимает около 2-3 недель или больше в позвоночнике , чтобы залечить.

- Тип III — перелом через пластину роста и эпифиз , щадящий метафиз : 8% случаи

- Тип IV — перелом через все три элемента кости, на пластинке роста , метафиза и эпифиза : 10% случаев

- Тип V — перелом сжатия пластинки роста ( что приводит к уменьшению воспринимаемого пространства между эпифизом и метафизом на рентгене): 1% падение

- Тип VI — повреждение периферийной части Physis и результирующего формирования костной моста , который может производить угловую деформацию (добавленный в 1969 году Mercer Rang)

- Тип VII — Изолированные травмы эпифизарной пластины (VII-IX добавлена в 1982 году JA Огден)

- Тип VIII — изолированные травмы метафиза с возможным ухудшением эндохондральной окостенение

- Тип IX — Травмы надкостницы , которая может нанести ущерб внутримембранного окостенение

SALTER мнемонические для классификации

Мнемоника «SALTER» может быть использована, чтобы помочь вспомнить первые пять типов.

NB : Это мнемонический требует от читателя представить себе кости , как длинные кости, с эпифизами у основания.

- I — S = скольжению (раздельно или прямо поперек) . Разрушение хряща фюсис (пластинки роста)

- II — A = Выше . Перелом лежит выше Physis, или A пути из сустава.

- III — L = Lower . Перелом ниже Physis в эпифизе.

- IV — TE = через все . Перелом через метафиз, Physis и эпифиз.

- В — R = Утрамбованный (измельченный) . Физис был подавлен.

В качестве альтернативы, SALTER может быть использован в течение первых 6 типов, как указано выше, но с добавлением типа V — «E» для «Все» или «» эпифиза и типа VI — «R» для «Кольцо».

Прогноз

Переломы у детей обычно заживают довольно быстро, но может занять несколько недель , чтобы залечить. Большинство переломов пластин роста заживают без каких — либо длительных эффектов. Редко, преодоление кости могут образовывать через трещину, вызывая задержку роста и / или изгибание. В таких случаях, мостиковые костям , возможно , потребуются , чтобы быть удалена хирургическим путем. Перелом пластины роста также может стимулировать рост, что приводит к большей , чем кости соответствующей кость на другой стороне. Таким образом, Американская академия хирургов — ортопедов рекомендует регулярное наблюдение за по крайней мере год после перелома пластины роста.

Дополнительные изображения

Перелом Salter-Harris рентгенограмма с вставками показаны линиями перелома.

Salter-Harris I перелом дистального радиуса .

Salter-Harris IV перелом большого пальца фаланги.

Смотрите также

- Пол Джулс Тило

- Терстан Holland знак

Рекомендации

внешняя ссылка

Источник

Вид животного: собака

Возраст: 6 месяцев

Пол: кобель

Порода: золотистый ретривер

Причина поступления в клинику: трудности при подъеме и опоре на тазовые конечности.

Анамнез со слов владельца: в течение недели собака тяжело встаёт на задние лапы. Около месяца назад была травма (неудачно спрыгнул с кровати, взвизгнул, некоторое время хромал на левую тазовую конечность, затем хромота прошла).

Кормление: коммерческие корма и вода.

Несколько дней назад была сделана инъекция препарата «дексафорт» в связи с зудом.

Дифференциальные диагнозы:

- Расслаивающий остеохондрит левого коленного сустава

- Дисплазия тазобедренного сустава

- Разрыв краниальной крестовидной связки

- Травматические повреждения костной ткани, а так же мягких тканей (переломы, ушибы, и пр.).

Данные осмотра животного:

Хромота на левую тазовую конечность. Болезненность при пальпации в области левого тазобедренного сустава и отведении левой тазовой конечности в сторону. Выявлена подвижность голени относительно бедра в левом коленном суставе (синдром «переднего выдвижного ящика»). Тест Ортолани отрицателен на обеих тазовых конечностях.

Дополнительные исследования:

- Рентгенологическое исследование показало снижение плотности костной ткани в области шейки бедра слева. Других видимых патологий по рентген-снимку не выявлено.

В связи с тем, что по рентгеновскому снимку явной причины болезненности не было найдено, решено было провести компьютерную томографию, которая позволяет наиболее достоверно визуализировать даже незначительные повреждения костной ткани и повреждения зон роста костей. Это особенно актуально для щенков крупных пород собак, у которых часты деформации и нарушения роста костей именно из-за повреждений в области зон роста.

- КТ-диагностика левого тазобедренного сустава и левого коленного сустава: перелом шейки бедренной кости левой тазовой конечности по Salter-Harris (тип 1). Склероз кости медиального мыщелка бедренной кости правой тазовой конечности.

Переломы по Salter-Harris — это эпифизарные переломы (эпифизиолиз) — (новолат. epiphyseolysis; эпифиз + др.-греч. λύσις — распад, разрушение) — разрушение росткового эпифизарного хряща. Важной особенностью этого повреждения является остановка роста кости в длину, приводящая к асимметрии конечностей во взрослом возрасте.

Классификация и описание эпифизарных переломов была предложена в 1963 году двумя канадскими хирургами-ортопедами Робертом Салтером и Робертом Харрисом, которые наблюдали такие переломы у детей.

В ветеринарии существует на данный момент 6 типов таких переломов:

- I тип — поперечный перелом через ростковую зону.

- II тип — линия перелома проходит через ростковую зону и метафиз, не затрагивая эпифиз.

- III тип — линия перелома проходит через ростковую зону и эпифиз, не затрагивая метафиз.

- IV тип — линия перелома проходит через три элемента кости: ростковую зону, метафиз и эпифиз.

- V тип — компрессионный перелом ростковой зоны, выглядящий на рентгенограмме в виде уменьшения её высоты (расстояния между эпифизом и диафизом).

- VI тип — повреждение периферической порции ростковой зоны, приводящей к формированию костного мостика и ангулярной деформации конечности (введен в 1969 Mercer Rang).

- Анализ крови на определение С-реактивного белка для исключения иммуноопосредованных и инфекционных патологий суставов.

С-рекактивный белок относят к белкам острой фазы воспаления у собак. Повышение концентрации СРБ в 1,5-3 раза по сравнению с нормой может свидетельствовать о наличии хронических заболеваний у животного (очаговой ифекции).

Особое значение определение концентрации СРБ имеет при наблюдении за пациентами с воспалительными заболеваниями суставов, например с ревматоидными артритами. Определение СРБ при данной патологии, является чувствительным и специфическим методом выявления и контроля острой фазы воспалительного процесса.

У здоровых животных концентрация С-реактивного белка в сыворотке крови минимальна, как правило, менее 5 мг/л.

| Показатель | Референсные значения | Результат исследования |

| С-реактивный белок, миллиграмм/литр | 0,0-5,0 | 2,26 |

По результатам данного исследования с большой долей вероятности исключаем у нашего пациента инфекционную и иммунноопосредованную природу патологии сустава.

Примерные настройки программы сканирования КТ при проведении исследования для тазобедренного сустава.

| Предполагаемая патология | Новообразование | Травма | Дисплазия ТБС |

| Укладка | Пораженной стороной вверх | дорсальная | вентральная |

| Поле сканирования | От L6 до седалищного бугра | ||

| Вольтаж (kVp) | 100-140 | ||

| Ток (сила тока) (mAs) | 140 (мелкое животное)-240 (крупное животное) | ||

| Ширина среза (мм.) | 5 мм | 1-3 мм | |

Цели КТ диагностики при травматическом повреждении суставов (суставной, внутртисуставной перелом, повреждения субхондральной кости и суставного хряща):

- Возможность визуализации изменений в мягких тканях в области повреждения.

- Выявление и оценка нестабильности (нормальные (стабильные) и стресс-снимки КТ позволяют выявить повреждения связочного аппарата).

- Послеоперационные результаты (прогнозы существенно улучшаются при полной реконструкции костных поверхностей вследствие снижения риска дегенеративных изменений в долгосрочном периоде).

- Визуализация мелких фрагментов, трещин, которые затруднительно обнаружить при рентгенологическом исследовании.

- Описание степени повреждения костных структур: размер и положение фрагментов и степень участия суставных поверхностей.

- Решение об удалении имплантов (в случае артродеза или остеосинтеза), несмотря на шумы от металлических частей импланта, которые минимизируются специальными протоколами и методами сканирования.

Выбор метода лечения: согласно анамнезу, клинической картине и результатам, полученным посредством визуальной диагностики, рентгенологическому исследованию и компьютерной томографии (короткий срок с момента травмы, наличие выраженной деформации зоны роста) было принято решение о выборе оперативного метода лечения.

Прогнозы при данных повреждениях особенно у молодых и быстрорастущих животных всегда осторожные.

Источник

Эпифизеолиз – это нарушение целостности кости по линии, которая полностью или частично проходит через хрящевую эпифизарную пластинку (зону роста). Возникает в детском возрасте, до закрытия ростковых зон. Проявляется отеком, болью и нарушением функции. Из-за неярко выраженной симптоматики может ошибочно расцениваться как ушиб. Диагностируется на основании анамнеза, данных объективного обследования, результатов рентгенографии, реже – МРТ и КТ. Лечение обычно консервативное – репозиция с последующей иммобилизацией. Реже осуществляется оперативная фиксация фрагментов.

Общие сведения

Эпифизеолиз (перелом Салтера-Харриса) – травматическое повреждение костей, которое развивается только у пациентов детского возраста в период продолжающегося роста скелета. Впервые был описан в 1963 году. Составляет около 15% от общего количества переломов у детей. Почти в половине случаев возникает в области лучезапястного и локтевого суставов. Мальчики страдают вдвое чаще девочек. Эпифизеолиз хорошо срастается, но поражение эпифизарной пластинки может повлечь за собой дальнейшее нарушение роста кости.

Эпифизеолиз

Причины эпифизеолиза

Причиной повреждения кости становятся бытовые и уличные травмы. Механизм аналогичен вывихам и надрывам связок у взрослых. Эпифизеолиз развивается при резком подворачивании ноги, переразгибании кисти, падении на локоть или плечо, резком рывке за руку, скручивании конечности по оси. Иногда провоцируется быстрым интенсивным сокращением мышц. Предрасполагающими факторами являются:

- Мужской пол. Более частое возникновение эпифизеолиза у мальчиков объясняется двумя обстоятельствами – повышенным уровнем двигательной активности и поздним закрытием ростковых зон по сравнению с девочками.

- Периоды быстрого роста. Неравномерность роста костей и мягких тканей, необходимость адаптации к быстро меняющимся пропорциям тела становятся причиной нескоординированности движений и повышают вероятность травм.

- Астеническое телосложение. Из-за недостаточной мышечной массы ростковые зоны детей-астеников испытывают более высокую нагрузку в сравнении с эпифизарными пластинками нормостеников.

- Травмоопасные виды спорта. Вероятность повреждения конечностей повышается при занятиях футболом, волейболом, гандболом, художественной гимнастикой, некоторыми видами легкой атлетики.

Определенную роль играют обменные расстройства, недостаточное питание и снижение иммунитета. Корреляция между риском развития эпифизеолиза и возрастом ребенка точно не установлена. Одни специалисты указывают, что по статистике большинство повреждений приходится на возраст 10-18 лет. Другие исследователи отмечают, что у маленьких детей травмы чаще остаются недиагностированными из-за смазанной клинической картины и отсутствия изменений на рентгенограммах.

Патогенез

Эпифизарная пластинка – зона гиалинового хряща, которая располагается почти на конце кости, между эпифизом и метафизом. Хрящ растет, а затем замещается костной тканью, что обуславливает рост костей в длину. При повреждении, превышающем прочностные характеристики и эластичность хряща, целостность эпифизарной пластинки нарушается, возникает эпифизеолиз, обычно – с переходом на костные структуры.

Эпифизеолизы развиваются только в тех местах, где капсула сустава крепится к эпифизу или к ростковой зоне – в лучезапястном, локтевом, плечевом и голеностопном суставе, нижней трети бедра. Если эпифизарная пластинка покрыта суставной капсулой, которая прикрепляется к метафизу – повреждение невозможно, поэтому эпифизеолизов верхней трети голени не бывает.

Классификация

Классическая классификация, составленная Салтером и Харрисом с учетом расположения линии перелома, включает пять видов эпифизеолиза:

- 1 тип (6% случаев) – линия располагается в зоне эпифизарной пластинки, не затрагивая эпифиз и метафиз.

- 2 тип (75% случаев) – повреждаются ростковая зона и метафиз, эпифиз остается интактным.

- 3 тип (8% случаев) – поражаются эпифизарная пластинка и эпифиз, метафиз остается интактным.

- 4 тип (10% случаев) – линия проходит через все три структуры: ростковую зону, метафиз и эпифиз.

- 5 тип (1% случаев) – ростковая пластинка сдавливается между метафизом и эпифизом с развитием компрессионного перелома.

Позже были описаны еще четыре типа эпифизеолиза, в том числе с периферическим расположением, вызывающим угловую деформацию, с повреждением надкостницы, с последующим возможным нарушением эндесмального или энхондрального остеогенеза. Эти типы имеют меньшее клиническое значение из-за малой распространенности.

Симптомы эпифизеолиза

После травмы ребенок жалуется на боль. При осмотре выявляется припухлость, покраснение и ограничение движений. При пальпации определяется болезненность в проекции повреждения. Эпифизеолизы не сопровождаются крепитацией отломков, патологическая подвижность отсутствует. Наличие смещения обуславливает деформацию (обычно – нерезко выраженную), при отсутствии смещения контуры сегмента не нарушаются.

Движения нередко ограничиваются незначительно, небольшой отек напоминает ушиб, поэтому родители не обращаются за медицинской помощью. Косвенным признаком эпифизеолиза является повышение температуры тела до 37-38°С из-за всасывания содержимого травматической гематомы в первые дни после травмы.

Осложнения

В отдельных случаях возможно развитие контрактуры Фолькмана, особенно – при преждевременном наложении циркулярной повязки. Основными отдаленными осложнениями эпифизеолизов являются нарушение дальнейшего роста кости и деформация ее суставного конца. В слабо выраженном варианте эти осложнения встречаются достаточно часто. Так, преждевременное исчезновение ростковой зоны с небольшим укорочением выявляется у 15-20% больных, перенесших эпифизеолиз лучевой кости.

Диагностика

Диагностика эпифизеолиза осуществляется детскими ортопедами, может представлять затруднения, особенно у детей младшего возраста. Это обуславливает необходимость настороженности при характерных травмах и важность проведения расширенного обследования при сомнительных результатах базовых исследований. План диагностических мероприятий включает:

- Физикальное обследование. Контуры конечности сохранены или незначительно изменены. При осмотре обнаруживается боль в зоне повреждения, усиливающаяся при попытке активных и пассивных движений. Функция конечности зачастую ограничена умеренно или даже незначительно. Крепитация и патологическая подвижность отсутствуют, поэтому данные признаки не проверяют, чтобы не усугублять страдания пациента.

- Рентгенография. У детей старшего возраста при 2 и 4 типах перелома на снимках просматривается фрагмент метафиза, выявляется смещение ядер окостенения в эпифизарной зоне. У пациентов младшей возрастной группы и больных с остальными типами переломов изменения отсутствуют или нерезко выражены, поэтому в сомнительных случаях выполняют сравнительные рентгенограммы обеих конечностей.

- КТ и МРТ. Не входят в базовую программу обследования, применяются для уточнения данных при неоднозначных результатах рентгеновских снимков или при необходимости оперативного лечения. Позволяют с более высокой достоверностью определять наличие и расположение перелома.

Дифференциальную диагностику эпифизеолизов проводят с ушибами. При различении основываются на данных визуализирующих исследований.

Лечение эпифизеолиза

Лечение в подавляющем большинстве случаев (более 90%) консервативное. При переломах дистальных сегментов без смещения или с небольшим смещением терапия осуществляется амбулаторно. Сложные травмы и повреждения проксимальных сегментов являются показаниями для госпитализации.

Консервативная терапия

Тактику лечения определяют в зависимости от локализации эпифизеолиза, наличия и характера смещения. Возможны:

- Иммобилизация. При переломах без смещения накладывают гипсовую лонгету с захватом двух соседних суставов. Гипс циркулируют не ранее, чем через неделю, чтобы избежать нарушений кровообращения.

- Репозиция. Проводится даже при наличии незначительного смещения. У детей дошкольного и младшего школьного возраста выполняется под наркозом, в остальных случаях возможна местная анестезия. В особо сложных случаях репозицию проводят под рентген-контролем. Затем накладывают гипс, лечение осуществляют по тем же принципам, что при эпифизеолизе без смещения.

- Вытяжение. Применяется очень редко, обычно – при повреждениях плечевой и бедренной костей. Детям до 3 лет накладывают лейкопластырное вытяжение, пациентам старшей возрастной группы – скелетное.

В ходе лечения производят периодические контрольные снимки. Больным назначают физиотерапевтические методики, ЛФК, массаж. Срок иммобилизации определяется локализацией эпифизеолиза.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются повреждения с ротацией отломка или интерпозицией мягких тканей, открытые травмы, сохранение смещения после двух попыток закрытой репозиции, патологические переломы и неправильно сросшиеся переломы. При фиксации отломков используют простые устройства для остеосинтеза, не повреждающие хрящевую ткань ростковой зоны, обычно – спицы Киршнера. В послеоперационном периоде назначают анальгетики и антибиотики, проводят восстановительные мероприятия.

Прогноз

При своевременно начатом лечении и адекватном устранении смещения прогноз благоприятный. Отломки хорошо срастаются, функция конечности полностью восстанавливается. В отдаленном периоде возможно преждевременное закрытие зоны роста с незначительным (визуально незаметным, не нарушающим функции) укорочением конечности. При сохранении смещения, сложных переломах повышается вероятность деформаций и значимых укорочений.

Профилактика

Первичная профилактика включает в себя предупреждение бытового и уличного детского травматизма, составление продуманных программ тренировок и постоянное наблюдение тренера за детьми, занимающимися спортом. Предупреждение отдаленных последствий заключается в повышенном внимании при обследовании пациентов с подозрением на эпифизеолиз, тщательной коррекции положения отломков, регулярном рентгенологическом контроле, обязательной реабилитации.

Источник