Перелом ростковой зоны

Хирургия коленного сустава // Эпифизеолиз — переломы в области ростковой пластинки кости

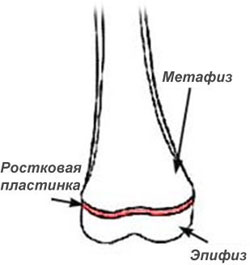

Ростковая зона кости представляет собой участок развивающейся хрящевой ткани на концах длинных костей. Ростковая пластинка регулирует и определяет длину и форму зрелой кости.

Кости растут из зоны ростковой пластинки. После завершения созревания организма ростковая зона закрывается, и рост кости прекращается. Ростковая пластинка расположена между метафизом (расширением на конце кости) и эпифизом кости.

расположение ростковой пластинки

на конце бедренной кости

Статистика

На долю эпифизеолиза приходится от 15 до 30% всех переломов детского возраста. Данные переломы требуют неотложной медицинской помощи, поскольку могут приводить к искривлению и разнице в длине конечностей.

Сращение переломов у детей происходит быстрее, чем у взрослых.

Детский хирург-ортопед, который проводит соответствующее обследование, поможет определить природу травмы ростковой пластинки, выберет соответствующий метод лечения и назначит последующее наблюдение для оценки процесса восстановления.

Переломы в области ростковой пластинки встречаются часто, но серьезную проблему они обычно не представляют. Деформация костей сопровождает эпифизеолиз лишь в 1-10% случаев.

Группа риска

В группу риска развития эпифизеолиза входят:

- У мальчиков переломы в зоне роста кости встречаются в два раза чаще, чем у девочек.

- Активно растущие дети. Пик встречаемости эпифизеолиза отмечается у подростков.

- Треть всех случаев эпифизеолиза приходится на такие виды спорта, как футбол, баскетбол и гимнастика.

- В 20% случаев переломы в области ростковой пластинки встречаются при физической активности на отдыхе:

- велосипедные прогулки

- катание на санях, скейтборде, лыжах или коньках

Классификация эпифизеолиза

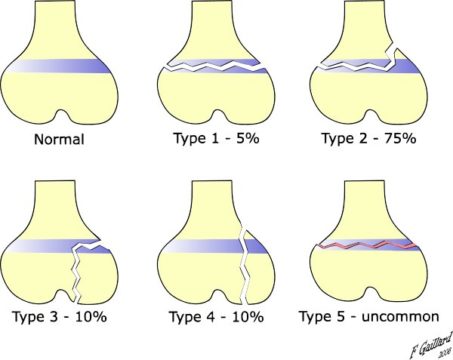

В настоящее время разработано несколько систем классификации. Самой распространенной системой, возможно, является классификация Салтера-Харриса.

Лечение

Переломы типа I

- Могут нарушать рост кости.

- При лечении многих переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация, однако может потребоваться и хирургическое лечение. Операция, как правило, включает постановку интрамедуллярного (внутрикостного) штифта, который удерживает отломки на месте и воссоздает нормальную ось кости.

Переломы типа II

- Данные переломы срастаются обычно хорошо, однако могут потребовать хирургического лечения. Представляют собой самый распространенный тип переломов в зоне роста костей.

- При лечении большинства переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация.

Переломы типа III

- Переломы III типа чаще всего встречаются у детей старшего возраста. За счет начинающегося окостенения ростковой пластинки линия перелома проходит не через всю кость, а изгибается, что сопровождается откалыванием участка эпифиза.

- Переломы данного типа требуют хирургического лечения и внутренней фиксации, что восстанавливает нормальную анатомию зоны роста и суставных поверхностей.

Переломы типа IV

- Данные переломы обычно полностью прекращают рост кости.

- Они требуют хирургического лечения с внутренней фиксацией.

Переломы типа V

- Лечение включает гипсовую иммобилизацию или, в некоторых случаях, операцию.

- Данные переломы практически всегда сопровождаются нарушением роста кости.

(495) 506-61-01 — где лучше оперировать колено и коленный сустав

ЗАПРОС в КЛИНИКУ

Источник

Повреждения зон роста — патологическое состояние, возникающее в детском и подростковом возрасте. Зона роста или эпифазарная пластина расположена в конце длинных трубчатых костей. На каждой кости находится по 2 пластины роста. От них зависит форма и длина зрелой костной ткани. В пубертатном периоде завершается роста пластин, эта область замещается плотной костной тканью.

Симптомы повреждений зон роста

Болезнь сопровождается такими симптомами:

- невозможность совершать движения во время занятий спортом из-за острой травмы;

- деформация верхней или нижней конечности у ребенка;

- сильный болевой синдром;

- окостенение.

Повреждения зон роста возникают на фоне следующих причин:

- переломы;

- травмы голени и малоберцовой кости;

- частые усиленные нагрузки, приводящие к хронической травме;

- инфекции костей;

- жестокое обращение с новорожденными детьми;

- переохлаждение, вызывающее дегенеративный артрит;

- радиационное излучение, применяемое для лечения онкологических заболеваний у детей;

- химиотерапия;

- использование стероидов при лечении ревматоидного артрита;

- неврологические нарушения, приводящие к мышечному дисбалансу и сенсорному дефициту.

Виды повреждений зон роста

Врачи выделяют 5 типов переломов пластин роста:

- Первый тип — поперечный перелом сквозь гипертрофическую зону пластины. Даже при сильном смещении ростковый слой не повреждается и нарушения роста не отмечаются. При таком переломе показана иммобилизация с использованием гипса. У пациента высокая вероятность полного восстановления кости;

- Второй тип — схож с первым типом, но линия перелома смещается от пластины роста, образуя метафизарный участок, по форме напоминающий треугольник. При переломе 2 типа врач проводит репозицию и жестко фиксирует пораженную кость гипсом;

- Третий тип — встречается в редких случаях. Обычно поражение сосредоточено в нижней части голени, в большеберцовой кости. Лечить этот тип перелома можно только хирургическим путем. При отсутствии нарушения кровообращения прогноз для пациента положительный;

- Четвертый тип — проходит через эпифиз, распространяется на всю пластинку роста и достигает метафиза. При таком переломе хирург проводит реконструкцию строения костей и выравнивает пластины роста. Если операция была проведена некачественно, то прогноз для пациента неутешительный. Травма четвертого типа диагностируется в плечевой кости возле локтя.

- Пятый тип — наиболее редкий тип травмы, характеризующийся продольной компрессией зоны роста. Он не заметен, но зона роста подвергается разрушению, что постепенно приводит к ее закрытию.

Диагностика

После опроса пациента и осмотра места травмы врач выдает пациенту направление на рентгенографию для определения типа перелома и выработки схемы лечения. Визуализировать изменения в тканях позволит магнитно-резонансная томография. Также диагностировать нарушения помогают УЗИ и компьютерная томография.

Для диагностики повреждений зон роста в сети клиник ЦМРТ применяют такие методы:

К какому врачу обратиться

При подозрении на повреждение зон роста необходимо незамедлительно обратиться к детскому травматологу.

Лечение повреждений зон роста

Вылечить переломы без смещения можно при помощи фиксации лонгетой или гипсом сроком на 14-30 дней, в зависимости от возраста ребенка и места травмы. При переломах без смещения 3 и 4 типа врач контролирует состояние пациента, назначая на четвертый и десятый день рентгенографию, чтобы не пропустить смещение. Для достижения анатомического сопоставления применяют обезболивающие препараты, после чего фиксируют конечность гипсовой повязкой. Если переломы 3 и 4 типа нельзя отрепонировать закрытым образом, то врачи проводят открытую репозицию и погружной остеосинтез. С этой целью используют тонкие спицы Киршнера. В гипсовой повязке пациент пребывает 1-1,5 месяца.

Когда процесс регенерации костной ткани завершен, ортопед назначает комплекс упражнений лечебной физкультуры. Каждые 3-6 месяцев, на протяжении 2 лет, ребенок должен проходить рентгенологическое исследование, чтобы врач проконтролировать рост костной ткани. Некоторые переломы требуют постоянного медицинского наблюдения до завершения роста пациента.

Для лечения повреждений зон роста в сети клиник ЦМРТ используют разные методы:

Переломы 1 и 2 типа редко вызывают нарушения роста кости. Исключением считается травма в области коленного сустава, при которой задействована бедренная и большеберцовая кость. При повреждении обеих пластин наблюдается дисторзия связок и повреждение некоторых волокон. Если напряжение сильно выражено, оно может привести к полному разрыву связки.

К наиболее распространенным осложнениям повреждений пластин роста врачи относят преждевременное торможение роста костей. После травмы пораженная кость растет медленнее, а конечность визуально выглядит короче, чем вторая. При частичном повреждении пластинки роста кость может начать расти в одну сторону, что приводит к искривлению конечности.

В младшем возрасте у ребенка вероятность избежать серьезных осложнений выше, так как костная ткань у него обладает большой регенераторной способностью.

Профилактика повреждений зон роста

Для предотвращения повреждений зон роста необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- следить за ребенком вне зависимости от его возраста;

- своевременно лечить заболевания;

- немедленно обращаться к травматологу при жалобах на боль в конечностях после падения, ДТП и в других ситуациях;

- обеспечить ребенку сбалансированное питание;

- укреплять детский организм и костную систему в частности витаминно-минеральные комплексами, содержащими кальций и фосфор;

- поддерживать здоровый вес тела;

- не пренебрегать солнечными лучами и загорать по 15-20 минут в день для того, чтобы организм вырабатывал адекватное количество витамина D;

- заниматься спортом, но не перегружать организм интенсивными упражнениями;

- избегать падений и переохлаждений;

- при катании на роликах использовать наколенники и налокотники.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник

Эпифизеолиз (перелом Салтера — Харриса) — разрушение зоны роста кости в области эпифизарной пластинки (хрящевой пластинки роста). Возникает только в детском и подростковом возрасте, поскольку у взрослых эпифизарная пластинка в связи с окончанием роста замещается эпифизарной линией. При эпифизеолизе преждевременно прекращается рост кости в длину, в результате чего при переломе кости с разрывом или смещением эпифиза возникает асимметрия конечностей.

Общие сведения

Впервые существование данного заболевания отметил в 1572 году выдающийся хирург средневековья А. Паре.

Это относительно редкое заболевание встречается у 4-5 пациентов на 100 000 населения и составляет от 0,5 до 5% от общего количества детей, у которых выявлена ортопедическая патология.

Чаще наблюдается у мальчиков (соотношение с девочками — 3:2).

Эпифизеолиз у детей обычно начинается после 11 — 14 лет. У девочек он выявляется в возрасте 11 – 12 лет, а в 13-14 лет – у мальчиков. Возможно и более раннее начало заболевания (в 5 лет у девочек, и в 7 лет – у мальчиков).

В 20 % случаев поражение носит двусторонний характер. Поражение второго сустава наблюдается в среднем спустя 10 – 12 месяцев после поражения первого сустава.

Эпифизеолиз головки бедра наблюдается чаще у представителей негроидной расы, чем у европейцев, а реже всего данное заболевание встречается у японцев.

Формы

В настоящее время выявлено 9 типов перелома, связанного с эпифизеолизом. По классификации Салтера – Харриса, относящейся к 1963 году, выделяется:

- I тип, при котором выявляется поперечный перелом, проходящий через всю ростковую зону и полностью отделяющий эпифиз (концевой отдел трубчатой кости) от тела кости. Данный тип перелома сопровождается разрушением эпифизарной пластинки и наблюдается в 6 % случаев.

- II тип, при котором проходящая через ростковую зону линия перелома частично затрагивает метафиз (прилегающий к эпифизарной пластинке отдел трубчатой кости), но не затрагивает эпифиз. Такой тип перелома составляет 75 % от всех выявленных случаев.

- III тип, при котором линия перелома лишь частично проходит через ростковую зону, не затрагивая метафиз. Данный тип перелома сопровождается отрывом участка эпифиза и наблюдается в 8 % случаев.

- IV тип, при котором линия перелома затрагивает зону роста, эпифиз и метафиз. Такой тип перелома выявляется в 10 % случаев.

- V тип возникает при сдавлении кости (компрессионный перелом). При данном типе перелома на рентгенограмме наблюдается уменьшение высоты ростковой зоны, вызванное раздавливанием эпифизарной пластинки. Наблюдается крайне редко – 1 % от всех случаев.

Типы эпифизеолиза

Типы эпифизеолиза

Эпифизеолиз может также проявляться:

- повреждением периферической порции зоны роста, в результате чего формируется костный мостик и развивается ангулярная (угловая) деформация конечности — VI тип, выделенный в 1969 году М. Ранг;

- изолированным повреждением зоны роста — VII тип, выделенный в 1982 г. Огденом;

- изолированным повреждением зоны роста с возможным нарушением энхондрального роста кости, при котором хрящевая ткань замещается костной – VIII тип (выделен Огденом);

- повреждением надкостницы с возможным нарушением окостенения, происходящего на основе соединительной ткани (эндесмального окостенения) — IX тип, выделенный Огденом.

Причины развития

В настоящее время этиология юношеского эпифизеолиза установлена не до конца. К достоверно установленным причинам развития заболевания относятся:

- Генетическая предрасположенность (считается аутосомным доминантным заболеванием с фактором риска 7,1 % в отношении второго ребенка).

- Гормональный дисбаланс между половыми гормонами и гормонами роста. Эти группы гормонов играют основную роль в жизнедеятельности хрящевых пластинок роста. При дефиците половых гормонов активность гормона роста возрастает, а механическая прочность проксимального отдела кости снижается. При ослаблении костной структуры возникает смещение проксимального эпифиза вниз и назад. При замедленном половом созревании и гормональном дисбалансе развивается эпифизеолиз головки бедренной кости.

- Травматические переломы. Эпифизеолиз возникает при прямом действии силы на эпифиз в тех местах, где суставная сумка прикрепляется к эпифизарному хрящу (механизм травмы аналогичен механизму развития вывиха у взрослых). Так возникает эпифизеолиз лучевой кости, при котором в результате разрушения ростковой зоны лучевой кости и продолжающегося роста локтевой кости может появиться деформация конечности. Редким повреждением (около 4 % от всех случаев) является эпифизеолиз проксимального конца плечевой кости, возникающий чаще всего при непрямой травме плеча или при падении с высоты. Как следствие травмы в области коленного сустава у детей нередко выявляется эпифизеолиз дистального эпифиза бедренной кости, а при травматическом повреждении проксимального отдела большеберцовой кости эпифизеолизы возникают очень редко, поскольку проксимальный конец этой кости окружен сухожилиями и мощными связками.

Не исключена вероятность возникновения идиопатических случаев юношеского эпифизеолиза у высоких и худых детей. При радионуклидном исследовании в таких случаях выявляют сниженное кровоснабжение головки бедра и низкий уровень минерального обмена проксимального отдела.

Исследования, проведенные З. Лодером, показали, что эпифизеолиз может развиваться в подростковом возрасте:

- после рентгенотерапии;

- при хронической почечной недостаточности (у 90% больных выявлено двустороннее смещение, при котором эпифиз смещен более чем на 50°).

Причиной соскальзывания эпифиза головки бедра могут быть также эндокринные, соединительнотканные и метаболические нарушения, вызывающие снижение прочности соединения эпифиза с диафизом, расширение ростковой пластинки и общую слабость капсульно-связочного аппарата (синдром Марфана, Фрелиха).

Патогенез

Основой патогенеза юношеского эпифизеолиза является постепенно прогрессирующее смещение проксимального эпифиза бедренной кости вниз и назад, и чем значительнее смещение эпифиза, тем более ярко выражены нарушения функции тазобедренного сустава.

Важно отметить, что смещение бедра кверху и его ротация в наружную сторону (вокруг длинной оси кости) наблюдается при развитии травматического эпифизеолиза головки бедра. При юношеском эпифизеолизе головка бедра не покидает вертлужную впадину, но в результате разрыхления зоны роста и потери связи с головкой шейка бедра и бедренная кость смещаются кверху, поскольку отсутствует противоупор (свод вертлужной впадины). В результате бедро при вращении вокруг своей продольной оси «выворачивается» наружу, и эпифиз головки бедра оказывается позади сместившейся вперед шейки бедра. В единичных случаях выявляется смещение головки бедренной кости вверх.

Ориентируясь на тяжесть патологического процесса, выделяют:

- предэпифизеолиз, который сопровождается неопределенными симптомами и возникающим после физической активности ощущением дискомфорта в паху;

- острый эпифизеолиз, при котором в течение первых 3 недель развиваются симптомы заболевания, а в пределах ростковой пластинки формируется соскальзывание;

- хронический эпифизеолиз, который может быть выражен в разной степени.

При хроническом эпифизеолизе:

- I степени на профильной рентгенограмме выявляется уменьшение шеечно-эпифизарного угла до 30° или смещение эпифиза по отношению к шейке бедра и поперечнику эпифиза на 1/3;

- II степени эпифиз смещается на ½, а угол — на 30 — 50°;

- III степени наблюдается смещение эпифиза более чем наполовину, а угол уменьшается более чем на 50° .

Симптомы

У эпифизеолиза отсутствуют специфические признаки. Для заболевания, возникшего в результате травмы, характерны:

- болевые ощущения, усиливающиеся при нагрузке на ось;

- образование гематомы на месте травмы;

- отечность, возникающая через небольшой промежуток времени после травмы;

- ограниченная подвижность травмированной конечности.

К признакам болезни, которая развивается при патологических процессах, вызванных гормональным дисбалансом и др., относятся:

- Болевые ощущения в паховой области, наблюдающиеся периодически на протяжении нескольких месяцев. Усиливаются при пальпации и иррадиируют дистально по бедру и в область коленного сустава.

- Нарушения в походке (при двустороннем поражении походка становится «утиной»), появление хромоты с наружной ротацией и приведением.

- Невозможность перенести тяжесть тела на пораженную конечность.

Эпифизеолиз может также сопровождаться:

- гипогенитализмом (недостаточным развитием половых желез или значительным снижением их функции);

- стриями (растяжками) на коже;

- повышенным артериальным давлением;

- выраженной в умеренной степени атрофией ягодичных мышц и мышц голени.

Главным признаком эпифизеолиза считают фиксированную наружную ротацию бедра при ограничении внутренней ротации и соответственном увеличении амплитуды наружной ротации. При выпрямлении ноги отведение бедра также ограничено. Наблюдается также ограничение наклона корпуса вперед, поскольку сгибание в тазобедренном суставе происходит под углом к вертикальной оси тела.

При дальнейшем прогрессировании смещения головки бедра появляются:

- Симптом перекрещивающихся голеней. При двустороннем заболевании наблюдается перекрест голеней, а при одностороннем — голень здоровой ноги перекрещивает больная голень.

- Симптом Гофмейстера, при котором при сгибании конечности в коленном и тазобедренном суставах возникает латеральное отклонение и наружная ротация бедра.

- Симптом ротации таза. Попытка больного поставить обе стопы вместе сопровождается смещением вперед половины таза на больной стороне.

- Положительный симптом Тренделенбурга (при стоянии на пораженной конечности противоположная половина таза опускается).

Диагностика

Юношеский эпифизеолиз диагностируется на основании:

- Анамнеза. Обычно при этом у девочек отмечается резкое разведение ног при выполнении «шпагата», а у мальчиков в анамнезе обнаруживается падение с высоты или удары по верхнему окончанию тела бедренной кости (большой вертел).

- Ортопедического обследования пациента.

- Общего клинического обследования пациента.

- Данных рентгенограммы, компьютерной томографии и ядерного магнитного резонанса.

Главным исследованием для установления правильного диагноза является рентгенограмма, которая производится в передне-задней и боковой по Лауэнштейну проекциях. При интерпретации снимков необходимо уделять внимание разграничению структуральных изменений в области ростковой пластинки и признакам смещения эпифиза.

На начальной стадии заболевания наблюдается расширение росткового хряща эпифиза и размытость его границ. Эпифизарная зона рыхлая, а метафиз в области зоны роста теряет трабекулярный (сетчатый) рисунок. Выявляются участки остеопороза, которые перемежаются участками остеосклероза. В результате шейка бедра имеет слоисто-пятнистый вид. Костная структура головки бедра не изменена, хотя возможна подчеркнутость ее контуров.

На поздних сроках заболевания заметны:

- снижение высоты эпифиза;

- нарушение верхнего контура шейки бедра, который выглядит как прямая линия (в норме форма полуовальная);

- укорочение и утолщение шейки бедра и образование шипа по передне-верхнему контуру.

В позиции Лауэнштейна наиболее четко видно смещение эпифиза назад. Также выявляются минимальные признаки соскальзывания (2 — 3 мм) и уменьшение шеечно-эпифизарного угла.

Длительное течение процесса сопровождается признаками ремоделирования шейки бедра – выявляется «шпора» под эпифизом, образование «подушечки-валика» на границе перехода укороченной шейки в головку, сужение суставной щели.

При помощи радионуклидного исследования прогнозируется жизнеспособность головки бедренной кости.

Лечение

Как показали многочисленные наблюдения, эпифизеолиз прогрессирует даже при длительных разгрузках и фиксации конечности, поэтому для лечения применяются методы хирургического лечения.

Большинство ортопедов рекомендует подбирать метод лечения в зависимости от стадии заболевания.

На первой стадии эпифезиолиз лечится путем введения тонких гвоздей типа Богданова или спиц в шейку и головку бедра. После того как зона роста закрывается, спицы (гвозди) удаляются.

На второй стадии при хроническом течении заболевания и смещении эпифиза до 30° оперативное лечение включает установку спиц и ауто- или аллотрансплантатов.

На третьей стадии при смещении головки назад более чем на 30° применяют деторсионно-вальгизирующую остеотомию. Обязательна ротация проксимального фрагмента вперед относительно продольной оси шейки бедра. Операция может производиться в 2 этапа — на первом этапе проводится создание непрерывного соединения между эпифизом и метафизом (эпифизеодез), а на втором этапе после закрытия зоны роста — корригирующая остеотомия бедра.

На четвертой стадии (острое смещение эпифиза) рекомендуется использовать закрытую репозицию фрагментов при помощи скелетного вытяжения в течение 3 – 4 недель по оси бедра (положение несильного сгибания, отведения и дозированной внутренней ротации). Затем для достижения закрытия ростковой зоны применяется остеосинтез спицами шейки и головки в сочетании с костным трансплантатом. В настоящее время смещение также устраняют при помощи дистракционных аппаратов.

На пятой стадии при закрытой ростковой зоне, смещении эпифиза назад более чем на 30° и наблюдающихся остаточных деформациях показана корригирующая остеотомия.

Разрабатываются также ротационные остеотомии бедра.

Внутрисуставные вмешательства (открытое вправление головки или субкапитальная клиновидная остеотомия) не рекомендуются, поскольку данные оперативные вмешательства связаны с высоким риском асептического некроза головки и тугоподвижностью сустава.

Источник