Перелом рогового отростка лобной кости

![]() 07.04.2015

07.04.2015

У крупного рогатого скота при беспривязном содержании нередко регистрируют травмирование рогов (трещины и переломы рогового отростка лобной кости у основания черепа, в середине и около верхушки). Кроме того, наблюдают отделение рогового чехла от рогового отростка или его полное срывание.

Этиология. Различные травмы рогов возникают при случайном падении животных или неправильном повале, ударах, повреждении механической привязью, ущемлении рога между металлическими и деревянными предметами. Срыв рогового чехла или перелом рогового отростка чаще происходит при перевозке беспокойных животных автомобильным транспортом. Предрасполагающими факторами служат остеодистрофии и остеомиелиты рогового отростка лобной кости.

Клинические признаки. При переломах рогового отростка около вершины или в середине с сохранением рогового чехла рог при пошатывании подвижен. Отмечается болезненность при дотрагивании до рога. В случае разрыва сосудов кровь поступает в синус рогового отростка или в лобную пазуху.

Для полного перелома рогового отростка у основания рога характерно его свисание (удерживается за счет мягких тканей венчика рога). Наблюдается сильное кровотечение в лобную пазуху и носовую полость. Синус рогового отростка полностью обнажается. Если сорван роговой чехол, то нарушается целостность кожи венчика рога и открывается кровоточащая основа кожи.

При отделении рогового чехла от рогового отростка нарушается связь между листочками основы кожи рога и роговыми листочками рогового чехла, но последний удерживается на роговом отростке. Однако по венечному краю рога происходят разрыв тканей и кровотечение. Клинические признаки дополняются повышением местной температуры, болезненностью, развитием воспаления у основания рога и появлением через 2—3 дн. гнойного экссудата. Роговой чехол становится подвижным, прочность соединения его с роговым отростком снижается, и он без особых усилий снимается. При удалении рогового отростка кровотечения может не быть.

Диагноз. Степень травмирования рога устанавливают по клиническим признакам. Рентгенографию применяют для диагностирования переломов рогового отростка в средней или верхней его части, а также при трещинах.

Прогноз благоприятный при срыве или отделении рогового чехла, переломах верхушки или середины рогового отростка и трещинах. В случае полных переломов рогового отростка у основания лобной кости прогноз осторожный, так как возникшее кровотечение может проникнуть в лобную пазуху и при попадании микрофлоры развиться гнойное воспаление (гнойный фронтит).

Лечение. При полном переломе роговой чехол не приживляется. Поэтому его снимают и на роговой отросток накладывают повязку с дегтем или эмульсией Вишневского, меняют ее через 5—7 дн. В последующем роговой отросток покрывается молодым рубцовым рогом, который формируется в прочный роговой чехол. После срывания рогового чехла очищают роговой отросток от загрязнений и обмывают теплым раствором перманганата калия, затем поступают так же, как и при полном переломе. При переломах рогового отростка с сохранением целости рогового чехла его фиксируют гипсовой повязкой или металлическими и деревянными шинами.

Открытые переломы верхушки и середины рога сопровождаются сильным кровотечением. Поэтому в первую очередь останавливают кровотечение, очищают раневую поверхность от загрязнений и накладывают антисептическую повязку с дегтем или эмульсией Вишневского на культю сломанного рога и фиксируют бинтом за здоровый рог. При появлении молодого рубцового рога повязку снимают.

В случае перелома рогового отростка у основания рога его удаляют после обезболивания, острые концы излома кости выравнивают специальными щипцами или пилой, останавливают кровотечение, лобную пазуху закрывают тампонами, смоченными в растворе фурацилина (1:5000). Затем на культю накладывают клеевую антисептическую повязку с дегтем, эмульсией Вишневского или расплавленную пасту следующего состава: парафина — 10,0, вазелина — 2,0, ихтиола — 2,0. Меняют повязку через 2—3 дн. и извлекают марлевый тампон. В последующем ее меняют через каждые 5—7 дн. до появления роста молодого рубцового рога. Операцию по ампутации сломанного рогового отростка выполняют по-разному. Для сохранения роста рога следует оставить ткань его венчика и, наоборот, чтобы не было роста, удалить кожу вокруг основания рога на ширину 1 см.

Для тампонирования культи рогового отростка можно использовать тампоны из коллагеновой губки, пропитанные раствором фурацилина (1:5000). Они хорошо останавливают кровотечение, способствуют регенеративно-восстановительным процессам, и не требуется извлечения их из лобной пазухи. Повязку с использованием коллагеновых тампонов можно менять на 5—7-е сут.

Для закрытия культи после ампутации рога И.Я. Тихонин и М. А. Фельдштейн рекомендуют полимерный клей — гихловул, который перед применением расплавляют на водяной бане при 100—120 °С, пропитывают им марлевую салфетку, сложенную в четыре слоя, и покрывают раневую поверхность лобной кости. Затем герметично накладывают повязку на 30 сут и более.

При переломах верхушки или середины рога в случае необходимости их ампутируют. Для этого используют лучковую пилу (ножовку), проволочную костную акушерскую петлю или ампутируют их по методу Шитова с наложением на основу кожи у основания рогового отростка резиновых колец из вакуумной резины. В последнем случае рога отпадают через 30—40 дн., и в дальнейшем не требуется лечение.

Профилактика. Необходимо соблюдать санитарные правила содержания животных, нельзя допускать скученного их размещения, использования нестандартной привязи, не следует загромождать животноводческие помещения посторонними предметами. При перевозке крупного рогатого скота автомобильным транспортом необходимо фиксировать животных к борту машины специальной уздечкой.

С целью профилактики травм рогами в комплексах с беспривязным содержанием скота целесообразно создавать комолые стада или удалять рога у коров, обезроживать телят.

- Переломы нижней челюсти животных

- Переломы костей головы у животных

- Полные переломы у животных

- Неполные переломы у животных

- Перелом костей у животных

- Экстракция зубов у животных

- Блокада зубов верхней и нижней челюстей

- Кариес зубов у животных

- Одонтогенный остеомиелит

- Альвеолярный периодонтит

Источник

Перелом лобной кости — опасная травма, приводящая к нарушениям здоровья, а в особенно тяжелых случаях — к летальному исходу. При нарушениях целостности черепа в области лба происходит обширное кровоизлияние в мягкие ткани мозга, а также повреждаются отделы, отвечающие за зрение и обоняние.

Причиной такой травмы является сильное механическое воздействие на лобную кость. Это может произойти вследствие удара, падения с высоты или в результате огнестрельного ранения в голову.

Виды травмы и характерная симптоматика

По степени тяжести закрытые и открытые переломы костей черепа подразделяются на легкие, средние и тяжелые. В зависимости от воздействия травмирующих факторов выделяют следующие виды:

- Вдавленные переломы. Повреждения характеризуются вдавливанием сломанной кости в черепную коробку и образованием гематомы.

- Дырчатые переломы. Чаще всего такие нарушения возникают вследствие пулевых ранений, когда вместе с костной тканью повреждается мозговое вещество и сосуды. В 95% случаев это приводит к летальному исходу.

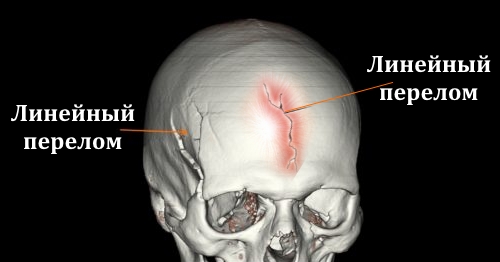

- Линейные переломы. Повреждение считается наименее опасным, оно выражено в виде трещины, смещения отсутствуют.

- Оскольчатые переломы. Травма характеризуется множеством костных отломков, которые проникают к оболочкам мозга и повреждают нервные центры.

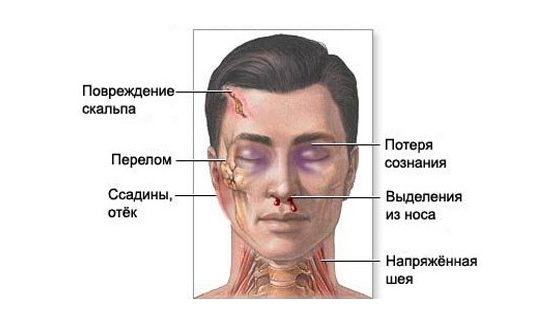

При любых видах переломов костей в лобной части черепа наблюдается такая симптоматика:

- деформация поврежденной области;

- обширный кровоподтек;

- круги под глазами;

- разный размер зрачков;

- тошнота и рвота;

- сильное головокружение;

- обильное выделение слюны;

- учащенное сердцебиение;

- затрудненное дыхание;

- снижение слуховых и мышечных рефлексов;

- спутанность сознания;

- возбужденное или апатичное состояние;

- жидкие выделения из носовых пазух;

- покраснение лица.

Если пострадавший находится в сознании, он жалуется на сильную боль, озноб, двоение в глазах, нарушение четкости зрения и постоянную жажду.

Первая помощь

Исход лечения при переломах костей черепа во многом зависит от того, насколько быстро и квалифицированно были приняты меры. При обнаружении признаков такого повреждения нужно немедленно вызывать скорую помощь, а в ожидании специалистов предпринять следующее:

- Положить больного на спину, а если он находится без сознания, то набок, и зафиксировать голову. Не исключено, что возникнет рвота, а такое положение тела позволит пострадавшему не захлебнуться выделяющимися массами.

- Если перелом закрытый, наложить стерильную повязку и холодный компресс. При открытых травмах требуется дезинфекция раны.

- Контролировать состояние больного, при необходимости сделать искусственное дыхание.

Если причиной перелома является падение с высоты, запрещено перемещать пострадавшего и менять положение тела, чтобы не повредить позвоночник.

После того как больной будет доставлен в медицинское учреждение, проводятся следующие диагностические мероприятия:

- магнитно-резонансная томография (МРТ);

- компьютерная томография (КТ);

- рентгенография.

При необходимости назначается консультация невропатолога, офтальмолога и отоларинголога. Дальнейшее лечение зависит от тяжести повреждения и сопутствующих симптомов. При признаках отека мозга, что нередко сопровождает подобные травмы, в обязательном порядке проводится санация бронхов и трахеи, а для обеспечения клеток и тканей необходимым объемом кислорода потребуется искусственная вентиляция легких.

Лечебные мероприятия

При переломах костей черепа лечение заключается в устранении негативных проявлений травмы и предотвращении тяжких расстройств здоровья, которые она может спровоцировать. Целью терапии являются:

- восстановление эстетичной формы лба;

- нормализация функций мозга;

- защита мозговых оболочек и нервных центров;

- профилактика осложнений.

В зависимости от тяжести перелома проводится консервативное или хирургическое лечение. В первом случае назначаются медикаментозные препараты, действие которых направлено на укрепление костной ткани и ускорение процессов регенерации. Кроме того, применяются противоотечные мази и витамины.

В зависимости от тяжести перелома проводится консервативное или хирургическое лечение. В первом случае назначаются медикаментозные препараты, действие которых направлено на укрепление костной ткани и ускорение процессов регенерации. Кроме того, применяются противоотечные мази и витамины.

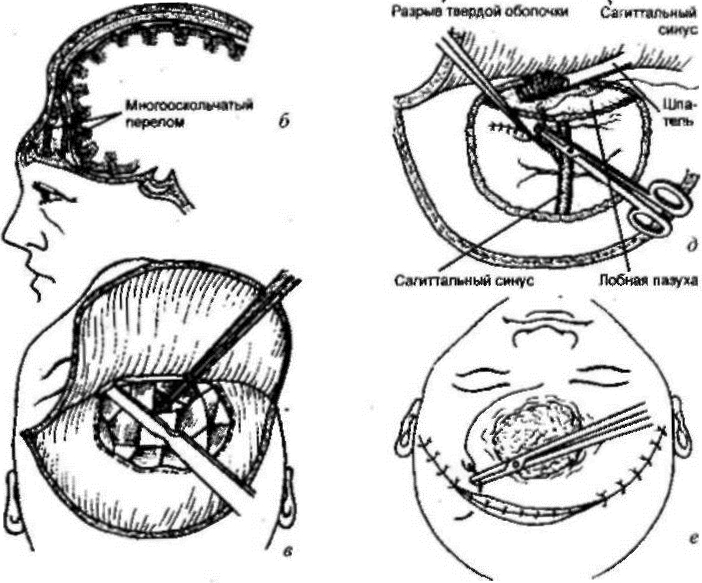

Тяжелые повреждения требуют хирургического вмешательства. Его проводят в следующих случаях:

- наличие множества осколков;

- тяжелые повреждения мозговых тканей;

- гнойные осложнения;

- выделение цереброспинальной жидкости из носовых пазух.

Выживаемость пациентов с подобными травмами составляет от 45 до 70%.

Реабилитация и восстановление

Пациенты, получившие подобные травмы, нуждаются в длительной реабилитации, в рамках которой назначают массаж, лечебную физкультуру и водные процедуры. Это необходимо, чтобы помочь человеку адаптироваться к новым условиям жизни.

Повреждение черепных костей нередко влечет за собой нарушения памяти и речи, а также снижение мышечного тонуса. Реабилитационные мероприятия в таких случаях направлены на полное или частичное восстановление этих функций.

Повреждение черепных костей нередко влечет за собой нарушения памяти и речи, а также снижение мышечного тонуса. Реабилитационные мероприятия в таких случаях направлены на полное или частичное восстановление этих функций.

Успех лечения зависит не только от действий медиков — таким больным важна помощь и поддержка близких, а также их личная заинтересованность в скорейшем выздоровлении.

В восстановительный период пациенту показан постельный режим в течение полугода, а физические и эмоциональные перегрузки в это время категорически запрещены.

Вероятные осложнения

Нередки случаи, когда в результате таких травм возникают следующие осложнения:

- энцефалит;

- менингит;

- эпилепсия;

- посттравматическая гидроцефалия;

- арахноидальные, гидроцефальные и порэнцефалические кисты;

- рубцы на мозговых оболочках;

- паралич лицевых мышц;

- парезы верхних и нижних конечностей разной степени тяжести;

- нарушения в работе речевого аппарата;

- полная или частичная утрата памяти, зрения и слуха;

- расстройства интеллекта и слабоумие.

Последствия переломов черепных костей зависят от тяжести и степени повреждения оболочек и различных мозговых центров. В особенно тяжелых случаях развивается кома, приводящая к скорой смерти пациента.

Источник

Ух сколько вы тут понаписали, парни :)/>. Признаюсь, не ожидал!

Поводом для создания темы послужила экспертиза коллеги. Обстоятельства дела вкратце: потерпевший 50 лет был избит. Обратился в травмпункт, где были установлены «гематома нижнего века справа; ушиб мягких тканей лица», произведена рентгенография: «При исследовании черепа костных повреждений свода не обнаружено. Перелом наружной стенки правой орбиты».

Находился на амбулаторном лечении 16 дней по поводу «сотрясения головного мозга». В записи травматолога указан «перелом лобной кости справа». В неврологическом статусе отмечен лишь тремор рук в позе Ромберга, «низкие» рефлексы. Других расстройств, общемозговой и очаговой симптоматики не выявлено.

Рентгенограмма к сожалению не сохранилась. От повторного рентгенобследования потерпевший отказался.

Что будем делать с экспертизой пока не решили. Вероятнее всего откажемся от квалификации причиненной травмы по степени тяжести ввиду неопределенности локализации имевшегося перелома.

Однако, обдумывая возможные варианты, заподозрили перелом скулового отростка лобной кости. И тут встал вопрос как его квалифицировать? Вопрос в большей степени теоретический, т.к. на рентгенограммах отличить перелом скулового отростка лобной кости от перелома лобного отроска скуловой кости или расхождения шва в месте их соединения крайне затруднительно, если возможно.

Итак, к какой части черепа относится этот злополучный отросток? На рисунках в атласе Синельникова (3-е издание, 1967 г.) хорошо видно, что он имеет наружную и внутреннюю поверхности, что вовсе не то же самое что «наружная и внутренняя» костные пластинки.

Граница, разделяющая свод и основание черепа, по Синельникову «проходит по условной линии через следующие образования:… 8) скуловой отросток лобной кости…» (стр. 90,91, выделено мной), а вовсе не по лобно-скуловому шву. Получается, что отросток лобной кости не является ни сводом (кстати, изначально не относил его к своду), ни основанием черепа, а как раз является границей между ними.

Далее упоминание об этом отростке в атласе имеется при описании глазницы (стр. 105), где сказано, что «… верхний край входа (в глазницу) ограничен надглазничным краем, margo supraorbitalis, который образуется одноименным краем лобной кости и ее скуловым отростком…».

Таким образом, мне представляется, что прав Печкуренко, относя этот отросток к лицевому отделу черепа.

Теперь вопрос о квалификации по степени тяжести вреда здоровью. Еще раз хочу заметить, что я против формального подхода к Правилам. т.к. считаю, что какой бы формализованной системой они не являлись, применять их следует творчески, следуя в большей степени не букве, а «духу», т.е. основной идее Правил, т.е. так, как это сформулировал Валерьич:

Почему переломы свода и основания черепа отнесены к тяжкому вреду? Ведь не просто же из-за того, что они переломы, а из-за их локализации и последствий, к которым они закономерно из-за этой локализации приводят

Формальный подход значительно проще, но вот получится ли жить «с чистой совестью», спрятавшись за букву Правил (лично myt’a ввиду не имею) и в полную меру осознавая , что от твоего заключения судьбы людей зависят, причем не только потерпевшего, но и обвиняемого? Ведь даже УК (уж куда более живой пример формализованной системы) после выхода в свет «обрастает» всякими комментариями, постановлениями пленумов ВС, основанными на юридической практике, разъясняющими

КАК следует его применять.

Итого, если бы перелом скулового отростка лобной кости был бы доказан в данном конкрентном случае, я бы дал средний вред здоровью, но ни в коем случае не тяжкий.

ЗЫ. Еще один подобный пример, но в отличие от отростка лобной кости, «отработанный» в нашем Бюро, по крайней мере. Открытый перелом большеберцовой кости по Правилам относится к тяжкому вреду здоровью. Причем согласно букве Правил речь идет о ВСЕЙ большеберцовой кости. Однако, понятно, что опасность для жизни имеют лишь переломы диафиза ББ кости, но никак не мыщелков, например. Поэтому у нас в Бюро решением оргметодотдела квалификация открытых переломов эпифизов большеберцовой кости как повлекших тяжкий вред здоровью считается ошибочной, поскольку опасности для жизни они не представляют.

Источник

Скуловая кость является парным образованием, входящим в состав лицевого отдела черепа. Ее повреждение часто вызвано ушибом или ударом твердым предметом.

Строение скелета скулы

Она условно разделяет череп на мозговой и лицевой отделы. Её форма напоминает неправильный четырехугольник с тремя плоскостями и двумя отростками. За счёт своего анатомического расположения, скула граничит с четырьмя костями. К ним относят лобную, височную, клиновидную, а также верхнюю челюсть.

Лобный отросток скуловой кости соединяется с скуловым ответвлением, локализующимся на лобной кости. При их соединении происходит образование грубого шва с располагающимися на нем зубчиками.

Височный отросток располагается кзади, образуя скуловую дугу с одноименной костью.

В строении этого отдела выделяется наличие трёх плоскостей, в состав которых входит латеральная, глазничная и височная. Глазничный отдел имеет гладкую поверхность и является частью орбиты. На ней располагается глазнично-скуловое отверстие. Височная плоскость участвует в формировании одноименной ямки, на ней можно обнаружить скуло — височное отверстие.

Латеральная поверхность данной кости имеет выпуклую форму.

Скуловая кость выполняет несколько важных функций, таких как:

- Перераспределение нагрузки с других отделов.

- Участие в формировании глазницы, помогающей удерживать глазное яблоко в нужном положении.

- Образование внешней формы лица.

Классификация и признаки перелома скулы

В клинической практике выделяют несколько классификаций перелома скулы. Для подразделения учитывают локализацию костного повреждения, а также длительность его наступления и сопутствующие проявления.

Перелом кости скулы разделяют на повреждение:

- С признаками смещения.

- Без смещения отломков.

- С нарушением целостности пазухи в верхней челюсти.

Перелом в области скуловой дуги разделяют на:

- Повреждение со смещением.

- Повреждение без смещения.

В зависимости от времени, когда произошла травма, перелом может быть:

- Свежим. В этом случае проходит не более 10 суток от случившегося.

- Застарелым. От момента перелома проходит от 10 суток до месяца.

- Неправильно сросшимся. От момента воздействия травмы проходит более месяца.

По механизму повреждения кости он может быть:

- Открытым.

- Закрытым.

- Линейным.

- Оскольчатым.

Симптомы перелома скулы отличаются большим разнообразием, что зависит от тяжести травмы, вовлечения рядом расположенных органов. К часто встречающимся симптомам относят:

- Развитие нестерпимых болевых ощущений, возникающих в покое и усиливающихся при попытке открывания рта.

- Нарушение подвижности челюсти.

- Внешние изменения черепа, связанные со сдвигом отломков и повреждением мягких тканей. Лицо теряет асимметрию, нарастает отек тканей, отмечается появление ссадин с кровотечением.

- Нарушение кожной чувствительности в области нижнего века, скулы, а также носового крыла. Данные симптомы вызваны повреждением подглазничного нерва. Чувствительность может снижаться или полностью исчезать.

- Кровотечение из носовой полости.

- Двоение в глазах.

- Прощупывание костного выступа во время пальпации скулы.

- Появление Синдрома Пурчера, развивающегося спустя двое суток с момента получения травмы. Заболевание сопровождается быстрым нарушением зрения, вызванным повреждением сетчатки в виде отслойки или атрофией зрительного нерва.

- Нарастание гематомы в области глазниц, щеки, нижней челюсти. При продолжающемся кровотечении гематома нарастает и спустя несколько дней может распространиться на шею.

Диагностика скуловой кости

Диагностика перелома скулы начинается с осмотра пациента и выяснения жалоб. Врач уточняет механизм травмы, а также условия её возникновения, динамику патологического процесса и способы оказания помощи до прибытия медицинского работника.

Во время осмотра проводят оценку состояния кожных покровов с определением их окраски, а также наличия повреждений мягких тканей. При пальпации определяют наличие костных отломков по хустящим звукам (крепитация), а также чувствительность окружающих тканей и степень нарастания отека.

Из дополнительных методов применяют:

- Рентгенографию черепа. Исследование выполняют в нескольких проекциях, что позволяет определить состояние скуловой кости и её отростков. При незначительных повреждениях метод может быть недостаточно информативным, так как не имеет высокой точности.

- Магнитно-резонансную или компьютерную томографию. Данные методы диагностики являются наиболее точными, так как позволяют выявить незначительные изменения структуры костной ткани.

Первая помощь при подозрении на перелом

Переломы участка скуловой кости и дуги предусматривают оказание неотложной помощи в ранние сроки после получения травмы.

Важно! Оперативная помощь в значительной степени снижает риск осложнений и облегчает оказание квалифицированной помощи.

В качестве первых мероприятий назначают:

- Прикладывание холода. При использовании подручных холодных предметов их необходимо обмотать чистой тканью или бинтом. Прикладывание выполняется по 10—15 минут с перерывом на 10 минут.

- Прикладывание стерильной повязки на повреждённую поверхность. При наличии инородных предметов или осколков запрещено самостоятельное удаление фрагментов. Для того чтобы снизить риск инфицирования прикладывают стерильную салфетку.

- Фиксацию челюсти. При выраженном болевом синдроме, возникающем во время разговора или движения на нижнюю челюсть накрывают повязку, закрепляющуюся на затылке. Для этого можно использовать бинт или любые подручные средства, например, ремни или пояса.

- Остановку кровотечения. Повреждение сосудов может сопровождаться обильным кровотечением, которое останавливает сам пациент, пережимая артерию или вену в месте нарушения целостности.

Лечение

Лечение скулы при переломе проводится с помощью двух основных способов. Это оперативные и консервативные методы. Их подбор осуществляется в зависимости от того, какой вид имеет участок перелома, а также какие симптомы выявлены и задействованы ли в процессе соседние органы. Учитывается также когда было получено повреждение и динамика самочувствия.

При легком виде травмы, отсутствии признаков смещения отломков назначаются консервативные методы.

Оперативное лечение показано в тех случаях, если наблюдается смещение отломков кости или вовлекаются соседние участки в патологический процесс. В настоящее время применяется большое количество методик оперативного доступа.

Методы оперативного лечения

Лечить с помощью операций необходимо скуловерхнечелюстной перелом или перелом смещённой кости с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи. Хирургическое лечение проводится после полной подготовки пациента и выполнении необходимого объема обследования. Этот вид лечения выполняют в условиях стационара отделений челюстно-лицевой хирургии.

Метод Маларчука Ходоровича

Подобная методика применяется в хирургической практике при лечении недавно произошедших переломов, а также длительно существующих травм. Процедура заключается в наложении специального фиксирующего аппарата, который закрепляют в месте опоры на теменной кости. После её проведения не требуется использования более сложных хирургических методик, которые предусматривают вправление скуловой кости и её дуг с последующим наложением костного шва. Положительный эффект после использования техники Маларчука Ходоровича достигается более чем в 90%.

Метод Кина

Способ оперативного вмешательства относится к одному из сложных в техническом исполнении. Он показан для лечения пациентов с переломом и отрывом скулы от верхней челюсти. А также при травмах в области височной и лобной костей. Техника заключается в рассечении слизистой оболочки на участке, где образуется переходная складка к альвеолярному гребню. После обнажения кости производят их подтягивание элеватором Карапетяна кверху и кнаружи, тем самым фиксируя отломки.

Метод Дубова

Этот вид оперативного вмешательства показан при переломах, в результате которых происходит повреждение гайморовой пазухи. Техника заключается в выполнении разреза в области верхней ареолярной складке рта с последующей гайморотомией. После вскрытия пазухи полость её выравнивается, промывается и тампонируется ватной турундой.

Ватная турунда смачивается раствором йодоформа. Вводить её необходимо через носовой ход. Через две недели турунду извлекают, так как начинается срастание отломков.

Метод Казаньяна

Методика внеротового доступа применяется в тех случаях, если у пациента диагностирован сложный перелом. При этом характере травмы кость не может самостоятельно удерживаться. Под глазницей выполняется разрез, а также в области скуловой кости. После обнажения костей проделывают несколько отверстий, через которых в последующем протаскивают проволоку. В последующем проволока потягивается и костные отломки соединяются. Проволока выводится наружу и фиксируется с помощью петли и крючка. Данные элементы присоединяют к стержню повязки-шапочки.

Метод Лимберга

Данный способ показан при травме скулы с незначительными повреждениями пазух. В клинической практике подобная методика применяется часто. Для её выполнения пациента необходимо уложить на ровную поверхность на сторону, противоположную от перелома. Однозубным крючком выполняется прокол кожи, после чего в горизонтальном положении производят его введение под смещённую часть скуловой кости. После фиксации обломков слышится характерный щелчок, при этом врач выполняет движения в противоположную сторону от сдвига. Из-за того, что крючок вводят через кожу требуется назначение антибиотиков.

Метод Дюшанта

Подобный способ фиксации применяется при легких переломах. Для выполнения данной методики используют щипцы со щечками, имеющими острые зубчики. Фиксация кости проводится путём прокола на коже и подхватывания щипцами сдвинутой кости. Её возвращают на место сохраняя естественное положение.

Консервативное лечение

Консервативные методы лечения нужен в случаях, если выявлен перелом скулы без смещения и повреждения соседних костных структур. Кроме того, лечение назначается в соответствии с самочувствием пациента, наличием сопутствующих травм или соматических заболеваний.

Пациенту рекомендуют соблюдать постельный режим. Питание при этом должно быть щадящим с исключением употребления твёрдой пищи. Еду необходимо готовить в измельченном виде, что позволит избежать последующей травматизации тканей.

Из лекарственных средств применяют:

- Нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают выраженность отека и воспаления тканей, а также уменьшают болевой синдром. Наиболее часто применяют Ибупрофен или Кеторол.

- Наркотические анальгетики. Данная группа средств показана при сильно болевом синдроме.

- Антибиотики. Средства с антибактериальной активностью показаны для профилактики последующих нагноительных процессов. Средняя продолжительность лечения составляет 7—14 дней. При этом предпочтительно использовать препараты с широким спектром антимикробного действия.

Сколько срастается и сроки заживления

Длительность срастания ткани при переломе скуловой кости является строго индивидуальной. Это связано со степенью тяжести перелома, сопутствующими патологиями, длительностью проведения первой помощи, а также осложнениями. Необходимо учитывать также и возраст пациента. Это связано с тем, что в молодом возрасте скорость срастания более быстрая из-за состава костной ткани.

Средние сроки заживления перелома скуловой кости без смещения равны 3 неделям.

Если выявлены переломы участка скулы и дуги со смещением костных отломков, когда пациенту требуется медицинская помощь с оперативным вмешательством, длительность заживления увеличивается. Она может составлять два месяца.

Возможные последствия

Последствия перелома скулы могут быть связаны с несвоевременным оказанием медицинской помощи, тяжелым травматическим воздействием, а также повреждением соседних отделов или появлением множественных осколков.

В клинической практике осложнения встречаются достаточно редко.

Из наиболее распространённых последствий выделяют:

- Внешнюю деформацию лицевого черепа, вызванную изменением скуловой кости.

- Развитие воспалительного процесса. Инфекция может попадать при нарушении целостности мягких тканей, одонтогенном распространении микробов, а также из-за повреждения пазухи. Процесс сопровождается отеком тканей, гиперемией, болезненностью при пальпации. Переход в нагноение проявляется образованием гнойного налёта с неприятным запахом.

- Хронический синусит.

- Контрактуру нижней челюсти. Речь пациента становится смазанной из-за невозможности полноценного открывания рта.

Особенности восстановления

Период восстановления при сломанной скуле начинается с момента оказания мед помощи. После фиксации отломков пациенту назначается покой, полноценное питание и противовоспалительная терапия, она направлена на профилактику инфекционного процесса.

Назначение анальгетиков позволяет уменьшить выраженность дискомфорта у пациента.

Важно! Для ускорения процесса заживления используют массаж и физиотерапевтическое воздействие.

Массаж применяется для улучшения периферического кровотока, поддержания тонуса мышечных волокон, а также предупреждения контрактур. Его разрешено выполнять на стационарном этапе и до момента полного срастания костей.

Физиотерапевтические процедуры не только улучшают кровоток, но и стимулируют рост костной мозоли. Наиболее часто применяют магнитотерапию, электрофорез с лекарственными средствами, а также УВЧ. Средний курс процедур равен 10 дням. Назначение этого метода в послеоперационном периоде направлено на снижение выраженности воспаления с устранением отека тканей.

В тех случаях, если у пациента повреждена скуловая кость, перелом которой может причинить выраженный дискомфорт и осложнения, необходимо в ранние сроки обратиться за помощью к врачу.