Перелом растяжение ключицы

Ключица является единственной костью, соединяющей верхнюю конечность с туловищем. Это трубчатая кость S-образной формы. Абсолютная длина ключицы взрослого человека составляет 12— 16 см. Ключица состоит из тела (средняя часть) и двух концов: акромиального и грудинного. Последние несколько утолщены и образуют сочленения с лопаткой и грудиной.

Акромиально-ключичный сустав характеризуется малой подвижностью. Он имеет плотную фиброзную капсулу, в которую как бы вплетена акромиально-ключичная связка. Другая более прочная связка, удерживающая сочленение ключицы с акромионом, — клювовидно-ключичная — состоит из двух порций: трапециевидной и конической.

Грудино-ключичный сустав по форме является шаровидным. Фиброзная капсула его укреплена передней и задней грудино-ключичными связками. Кроме того, имеются реберно-ключичная и межключичная связки, предохраняющие сочленяющиеся кости от разобщения.

К ключице прикрепляется 5 мышц. В области грудинного конца к верхненаружному краю прикрепляются грудино-ключично-сосцев ид на я мышца, к нижнепереднему краю — ключичная часть большой грудной мышцы. В области акромиального конца к передневерхней поверхности прикрепляется трапециевидная мышца, а к передненижнему краю — дельтовидная. Пятая мышца — подключичная — прикрепляется по задней поверхности ключицы в средней ее части. Следует помнить, что под этой мышцей расположены поключичная артерия, вена и нервы плечевого сплетения. Несколько медиальнее, на уровне грудино-ключичного сплетения, справа расположены плечеголовной ствол и общая сонная артерия, слева — подключичная артерия и с обеих сторон — блуждающий нерв.

С физиологической точки зрения ключица является своеобразной пружинящей «распоркой» между грудиной и плечевым суставом, не позволяющей последнему занять более медиальное положение. Упор для плеча и подвижность в суставах ключицы способствуют значительному объему движений плеча и надплечья. Важную роль в биомеханике этих движений играют мышцы, прикрепляющиеся к ключице. Кроме того, ключица защищает сосудисто-нервный пучок. Переломы ключицы. Эти переломы составляют около 3% от нарушений целости всех костей скелета и чаще встречаются у лиц молодого возраста.

Механизм травмы преимущественно непрямой: падение на отведенную руку, на локтевой, плечевой суставы, сжатие надплечий. Возможен и прямой механизм травмы — удар в область ключицы каким-либо предметом или при падении.

Переломы ключицы диагностируются без затруднений, поскольку кость располагается под кожей и доступна исследованию. Характерен вид больного: голова повернута и наклонена в сторону повреждения, надплечье опущено и смещено кпереди, а медиальный край лопатки и нижний ее угол отходят от грудной клетки — отсутствие «распорки», каковой являлась ключица. Пострадавший поддерживает руку на стороне повреждения, плечо опущено, прижато к туловищу и ротировано внутрь. Подключичная ямка сглажена. Часто в области ключицы видна припухлость за счет выстоящего центрального отломка. Пальпаторно выявляют нарушение непрерывности кости, можно (но не желательно!) определить патологическую подвижность и крепитацию.

Очень часто переломы ключицы сопровождаются смещением отломков, особенно если линия излома идет косо и проходит через середину кости. Вследствие нарушения физиологического равновесия мышц отломки смещаются и занимают типичное положение. Центральный отломок под действием грудино-ключично-сосцевидной мышцы смещается кверху и кзади, периферический отломок — книзу, кпереди и кнутри. Причина дислокации дистального фрагмента заложена в исчезновении опоры между плечевым суставом и грудиной. Тяга дельтовидной мышцы и собственная масса конечности смещают периферический отломок книзу. Тракция большой и малой грудных мышц ротирует плечо кнутри, приближает конечность к туловищу и не только увеличивает смещение книзу, но и сдвигает фрагмент кнутри: отломки как бы заходят один за другой. Усугубляет медиальное смещение периферического отломка сокращение подключичной мышцы.

Рентгенографию ключицы производят, как правило, в одной прямой переднезадней проекции и очень редко, при оскольчатых переломах, чтобы уточнить расположение промежуточного отломка, — в боковой проекции.

Различают консервативный и оперативный методы лечения. Наиболее часто консервативное лечение заключается в одномоментной репозиции и устойчивой фиксации отломков.

Обезболивание местное. В область перелома вводят 10—20 мл 1 % раствора новокаина. Выждав 5—7 мин, приступают к манипуляции. Цель репозиции — подвести периферический отломок к центральному путем подъема надплечья и отведения его кнаружи и кзади. Существует несколько способов сопоставления отломков ключицы. Первый способ. Больного укладывают на спину на край стола с подложенным высоким валиком между лопаток. Руку на стороне перелома свешивают со стола. Через 10—15 мин помощник хирурга становится у изголовья больного, захватывая руками подмышечные впадины, производит смещение надплечий кверху и кзади. Хирург, стоя лицом к больному, одной рукой фиксирует плечевой сустав, второй производит вправление и удержание отломков. Второй способ. Этот способ аналогичен первому, но выполняется при вертикальном положении больного, которого усаживают на низкий табурет. Помощник хирурга становится сзади пострадавшего, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь коленом в спину больного, максимально поднимает и разводит надплечья. Хирург осуществляет репозицию непосредственно в месте перелома.

Третий способ. Используется при отсутствии помощника. Рядом ставят два табурета, на них боком друг к другу усаживаются больной и хирург. Последний заводит свое предплечье в подмышечную впадину больного, одновременно своей грудной клеткой удерживает плечо и локтевой сустав пострадавшего в положении приведения. Затем врач своим предплечьем поднимает надплечье больного и, действуя, как рычагом, отводит его кзади. Свободной рукой сопоставляет отломки.

Выполняя любой из способов репозиции, не следует отводить плечо, так как при этом натягивается большая грудная мышца, приводится плечевой сустав, что затрудняет сопоставление отломков.

По окончании манипуляции, не ослабляя тяги, необходимо зафиксировать надплечье и плечо на стороне поражения в положении, достигнутом репозицией. Лучше всего для этого подходит гипсовая повязка. Из множества предложенных выдержала испытание временем и заслужила признание повязка Смирнова и Вайнштейна (рис. 4.1). Выполняя иммобилизацию, следует обязательно положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину. Надежная фиксация отломков достигается шиной Кузьминского (рис. 4.2). В случае неудачи при одномоментной репозиции эта шина может быть использована для постепенного (в течение 2—3 дней) сопоставления отломков. Правильная установка сегментов тела плечевой кости, коррекция тяги путем перемещения ремней позволяют использовать шину как репонирующее приспособление. Шины Бёлера, Рахманова, Тихомирова, Чижина и др. в настоящее время практически не применяются и имеют лишь историческое значение.

Неплохие результаты дает метод Титовой при правильном его использовании. Автор проводит лечение с помощью определенных размера и формы «овала», помещенного в подмышечную впадину больного. Руку подвешивают на косынке. Применяют раннее функциональное лечение.

Непригодными для фиксации отломков ключицы являются мягкотканные повязки: 8-образная, кольца Дельбе, поскольку они не создают подъема надплечья, а только отводят его кзади, а косыночная, повязки Дезо и Вельпо не закрепляют отломки в нужном положении. Кроме того, через 1—2 сут туры бинта ослабевают и повязка перестает выполнять фиксирующую роль. В виде исключения указанные повязки могут быть использованы у детей при поднадкостничных переломах и у лиц пожилого и старческого возраста. Переломы ключицы нередко являются составной частью политравмы, и перечисленные способы лечения становятся неприемлемы из-за вынужденного лежачего положения больного. В подобных ситуациях следует включать в арсенал медицины катастроф метод Куто. Больной лежит на спине ближе к краю кровати со свешенной рукой в течение 24 ч. Затем руку, согнутую в локтевом суставе, помещают на низкий приставной табурет на 14—21 день. Оперативное лечение переломов ключицы выполняется по строгим показаниям. Такими показателями являются повреждение сосудисто-нервного пучка, открытые переломы, многооскольчатые переломы с угрозой повреждения сосудов и нервов, интерпозиция мягких тканей, угроза перфорации кожи острым отломком. Если отломок с острым краем значительно выстоит, а кожа в месте выпячивания анемична (белого цвета), не ( следует ждать пролежня мягких тканей. Необходимо оперировать больного, что даст возможность произвести разрез в нужной проекции и в асептических условиях.

Оперативное лечение заключается в обнажении отломков, открытой репозиции и фиксации костных фрагментов одним из способов. Наиболее часто применяют внутрикостный остеосинтез металлическим штифтом. Фиксатор может быть внедрен со стороны центрального отломка или ретроградно, когда штифт пробивают в периферический отломок до выхода за акромион, а затем, сопоставив костные фрагменты, внедряют штифт в центральный отломок, перемещая его в обратном направлении. Возможен и накостный остеосинтез пластиной. После операции накладывают гипсовую лонгетную повязку. В настоящее время для лечения переломов ключицы применяют и аппараты внешней фиксации.

Независимо от способа лечения и вида фиксирующего устройства иммобилизация должна продолжаться не менее 4—6 нед. С 3—4-го дня назначают УВЧ на область перелома и ЛФК для неиммобилизированных суставов. На 7—10-й день приступают к статическим сокращениям мышц предплечья и плеча. По истечении срока иммобилизации снимают гипсовую повязку и производят рентгенографию. Если консолидация наступила, приступают к восстановительному лечению: ЛФК для суставов верхней конечности, массаж надплечья и плеча, водолечение в бассейне и т. д. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.

Вывихи ключицы. Они составляют 3—5% от всех вывихов. Возникают вывихи ключицы преимущественно в результате непрямого механизма травмы: падение на надплечье или отведенную руку, резкое сжатие надплечий во фронтальной плоскости. Различают вывихи акромиального и грудинного концов ключицы, причем первые встречаются в 5 раз чаще. Очень редко бывает вывих обоих концов ключицы одновременно.

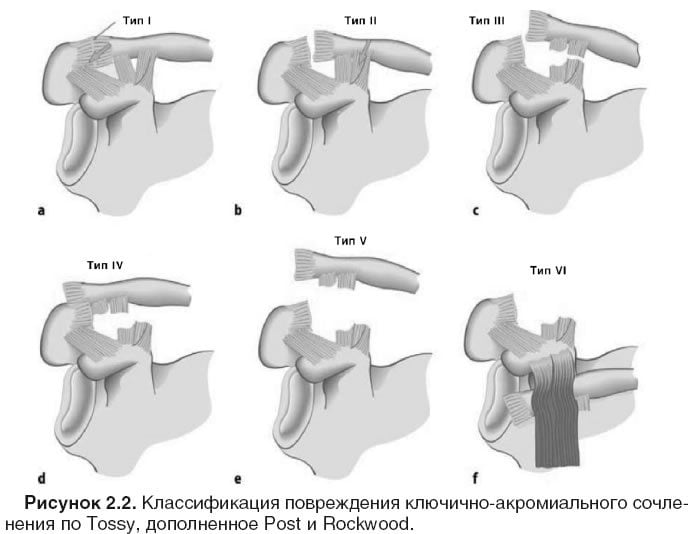

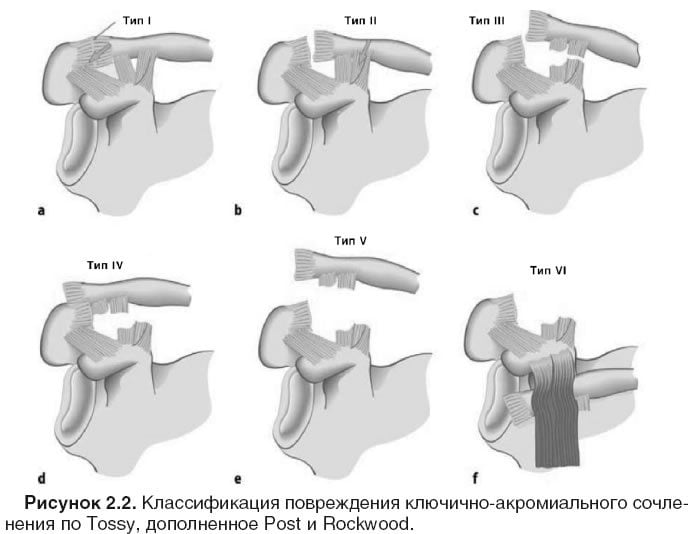

Вывих акромиального конца ключицы. С наружной стороны ключицу удерживают связки, в зависимости от разрыва которых различают полные и неполные вывихи.

При разрыве одной акромиально-ключичной связки вывих считают неполным, при разрыве и клювовидно-ключичной связки — полным. В анамнезе — характерный механизм травмы. Жалобы на боль в зоне акромиально-ключичного сустава, умеренно ограничивающую движения в плечевом суставе. В месте повреждения отмечаются отек и деформация, выраженность которой зависит от того, полный или неполный вывих. При полном вывихе акромиальный конец выстоит значительно, наружная его поверхность прощупывается под кожей, а при движении лопаткой ключица остается неподвижной. При неполном вывихе ключица сохраняет связь через клювовидно-ключичную связку и движется вместе с лопаткой, наружный конец ключицы прощупать не удается. Пальпация во всех случаях болезненна. При надавливании на ключицу вывих довольно легко устраняется, но стбит прекратить давление — возникает вновь. Это так называемый симптом клавиши, который служит достоверным признаком разрыва акромиально-ключичной связки.

Рентгенография облегчает постановку диагноза. При чтении рентгенограммы следует обращать внимание не столько на ширину суставной щели (величина ее вариабельна, особенно при неправильных укладках), сколько на положение нижнего края ключицы и акромиального конца ее. Если они стоят на одном уровне, значит, связочный аппарат цел и вывиха нет, а если ключица сместилась кверху, границы уровней изменяются (рис. 4.3).

Различают консервативные и оперативные способы лечения. Вправление вывихнутого акромиального конца ключицы не представляет трудностей, однако удержать его в нужном положении консервативными методами довольно сложно. Для фиксации используют разнообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пелотом.

Примером мягкотканных приспособлений может служить повязка Волковича. После анестезии места повреждения 20—30 мл 1% раствора новокаина производят вправление ключицы. На область акромиально-ключичного сочленения накладывают ватно-марлевый пелот, который фиксируют полоской липкого пластыря от акромиального конца через надплечье кзади и книзу, затем по задней поверхности плеча, вокруг локтевого суставав и возвращаются по передней поверхности плеча к исходной точке. Повязку накладывают при отведенном кнаружи и кзади плече. В подмышечную область вводят небольшой валик, руку опускают и фиксируют косынкой.

Другой способ фиксации пелота — наложение пластырной повязки при отведенном плече от надплечья до нижней трети плеча по наружной поверхности. Подкрепляют второй полоской, идущей перпендикулярно первой (крестообразно). Руку опускают, что усиливает натяжение пластыря и удержание ключицы. И ту и другую пластырные повязки целесообразно подкрепить наложением повязки Дезо.

Мягкотканные повязки как способ фиксации приемлемы при лечении больных с неполными разрывами акромиально-ключичного сочленения.

Гипсовая повязка используется наиболее часто для фиксации. Применяют различные модификации торакобрахиальных повязок, но с обязательным отведением плеча на 95—105° и использованием пелота в виде валика, портупеи и т. д. Оригинальное решение нашел А. Н. Шимбарецкий, дополнивший торакобрахиальную гипсовую повязку винтовым пелотом.

С целью удержания вправленного акромиального конца ключицы может быть использована шина Кузьминского или специально для этого предназначенная шина Кожукеева. Срок иммобилизации при всех консервативных способах составляет 4—6 нед.

При застарелых вывихах показано оперативное лечение. Суть его заключается в создании акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок из аутотканей, аллотканей или синтетических материалов (шелк, капрон, лавсан). Наиболее часто производят операции по способу Бома, Беннеля, Уоткинса — Каплана (рис. 4.4). После хирургического вмешательства накладывают гипсовую торакобрахиальную повязку сроком на 6 нед.

Подкупающие своей простотой операции восстановления акромиально-ключичного сустава спицами, шурупами, путем сшивания и т. д. без пластики клювовидно-ключичной связки выполнять не следует из-за большого числа осложнений.

Вывих грудинного конца ключицы. Возникает в результате непрямого механизма травмы: избыточное отклонение плеча и надплечья кзади или кпереди. В зависимости от смещения внутреннего конца ключицы различают предгрудинный, надгрудинный и загрудинный вывихи. Последние два встречаются чрезвычайно редко. Беспокоят боли в области грудино-ключичного сустава. В верхней части грудины определяется выпячивание (исключая загрудинный вывих), которое смещается при сведении и разведении надплечий, глубоком дыхании. Ткани отечные, болезненные при пальпации. Надплечье на стороне травмы укорочено.

Производят рентгенографию обоих грудино-ключичных суставов в строго симметричной укладке. При вывихе грудинный конец ключицы смещается вверх и к средней линии тела. На рентгеновском снимке его тень перекрывает тень позвонков и проецируется выше, чем со здоровой стороны.

Наилучшие анатомические и функциональные результаты достигаются при хирургическом лечении. Наиболее часто производят операцию Марксера: фиксируют ключицу к грудине П-образным трасоссальным швом. Отводящую шину или торакобрахиальную гипсовую повязку накладывают на 3—4 нед.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Вывих ключицы, особенно ее акромиального конца — распространенное повреждение опорно-двигательной системы и составляет 14-18% от общего числа вывихов. Чаще всего такая травма диагностируется у молодых, трудоспособных людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Для акромиально-ключичного сустава характерно сложное биомеханическое строение. При смещении усилий, вызванных действием мышц, может произойти рецидив вывиха; при разрыве суставной капсулы и связок полностью или частично утрачивается стабильность. Эти факторы вызывают трудности терапии. Лечение направлено на восстановление поврежденных тканей и предупреждение рецидивов и осложнений.

Травма на рентгене.

Причины травмы

Важно знать! Врачи в шоке: «Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…» Читать далее…

Причиной вывиха наиболее часто бывает падение, когда основной удар принимает на себя плечо или рука, а также сильный ушиб грудины. Диагностируются подобные повреждения у волейболистов, гандболистов, футболистов и спортсменов, занимающихся контактными видами спорта. А стремительные или осложненные роды приводят к вывиху ключицы у новорожденного.

В отличие от взрослых, маленькие дети быстро восстанавливаются после травмы. Для лечения применяется только легкая фиксирующая повязка и при необходимости обезболивающие препараты.

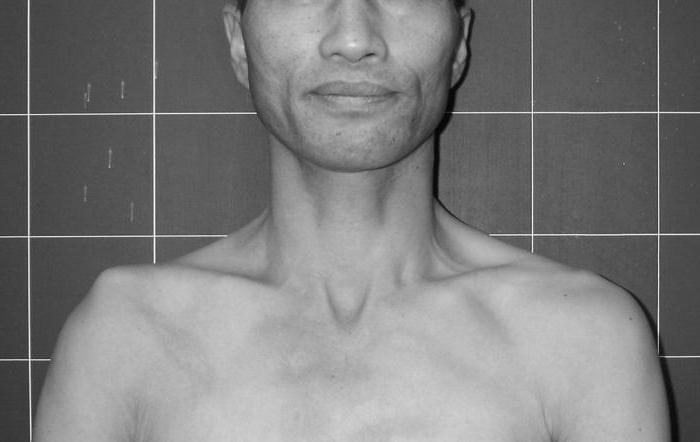

Внешнее проявление вывиха.

Вывих акромиального конца ключицы возникает в результате прямого и непрямого воздействия прилагаемых сил. Намного реже причиной травмирования становится совокупность этих механизмов. Во время смещения лопатки вниз в процесс вовлекается и ключица, наталкиваясь на первую реберную кость. Происходит формирование своеобразного рычага, точка опоры которого расположена на ребре, а сдерживающая сила — в ключично-грудинном суставе. Она воздействует на акромиальный конец, провоцируя его смещение в верхнее положение. Лопатка же отклоняется вниз, сдавливая капсулу и связки. Если прилагаемая сила была чрезмерной, то они травмируются — частично или полностью разрываются. Что происходит при дальнейшем смещении лопатки вниз:

- ключично-клиновидные связки утрачивают целостность;

- если ключица в результате травмирования уже не фиксируется связками, то происходит смещение руки вниз, так как центр тяжести полностью сместился;

- акромиальный конец ключицы смещается вверх.

Вывих грудинного конца ключицы бывает надгрудинным, загрудинным и переднегрудинным. В основе классификации лежит направление смещения этой небольшой смешанной кости S-образной формы. При вывихах любой локализации повреждаются мягкотканые суставные компоненты. Особенно опасно травмирование самой мощной сдерживающей структуры — капсулы. У пострадавших диагностируются повреждения мелких и крупных кровеносных сосудов, которые становятся причиной многочисленных кровоизлияний.

Клинические проявления

Сразу после травмирования у пострадавшего возникает сильнейшая боль, распространяющаяся на верхнюю часть тела и усиливающаяся при вдохе. Движения в суставе ограничены настолько, что человек не способен поднять руку. Наиболее характерные симптомы вывиха ключицы независимо от его локализации:

- чувствительность кожи снижается, возникает ощущение онемения;

- стремительно отекает область ключицы, а кожа краснеет;

- визуализируется деформация ключично-грудинного или ключично-акромиального сустава.

Если травма не осложняется разрывами связок или повреждена только одна из них, то пострадавшие не всегда обращаются за медицинской помощью. Повреждение вызывает боль слабой степени выраженности, небольшой отек, незначительное ограничение движения. Такое травмирование называется подвывихом и при отсутствии врачебного вмешательства провоцирует развитие тяжелых осложнений, устранить которые можно только проведением хирургической операции. При грудинно-ключичном вывихе пациент при посещении травматолога жалуется только на боль и снижение объема движений. При пальпации ощущается болезненность, особенно при попытке врача приподнять его руку.

Первоначальный диагноз может быть поставлен уже на стадии осмотра пострадавшего. Если произошел переднегрудинный вывих, то в поврежденном участке просматривается выпячивание ключицы, а загрудинное травмирование визуализируется в ее западании.

Подобная методика диагностирования используется и при установлении вывиха акромиального конца ключицы. В этом случае хорошо просматривается выпячивание ключицы вверх. Когда врач немного надавливает на акромиальный конец, он возвращается в свое естественное положение. Как только давление ослабевает и прекращается, акромиальный конец начинает двигаться и приподниматься.

Первоначальный диагноз подтверждается или опровергается после инструментальных исследований, самым информативным из которых является рентгенография. На вывих одного из отделов ключицы указывает не только достаточно вариабельная ширина суставной щели. Основным признаком таких травм становится изменение положения нижней части ключицы и ее акромиального конца. Их нахождение на одном уровне означает целостность связочного аппарата и отсутствие вывиха. Если ключица на рентгенографическом изображении смещена вверх, то сразу начинается терапия патологии.

| Вывих ключичного сустава | Клинические проявления |

| Акромиально-ключичный | Выраженный болевой синдром, усиливающийся при вдохе, визуализация выпячивания акромиального конца кости, обширная гематома при нарушении целостности кровеносных сосудов, отек |

| Грудинно-ключичный | Визуальная деформация сочленения в виде уменьшения длины плеча и сдвига ключицы, сильная боль и быстро распространяющаяся отечность, гематома |

Первая помощь

«Врачи скрывают правду!»

Даже «запущенные» проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

При вывихе грудинного или акромиального конца ключицы требуется наложение повязки для фиксации руки в приподнятом положении. Можно применять подручные средства: косынку, шарф, бинт (не эластичный!). Во время наложения повязки подмышечная впадина закрепляется с помощью объемного ватно-марлевого валика или куска сложенной в несколько слоев ткани. Для купирования отечности, которая нередко становится причиной осложнений, применяются охлаждающие компрессы. Что можно использовать:

- полиэтиленовый пакет, наполненный кубиками льда;

- упаковка замороженной овощной или фруктовой смеси;

- пакет с куском замороженного мяса или рыбы.

Все эти средства перед наложением на область ключицы необходимо обернуть плотной тканью для профилактики обморожения.

Характерным симптомом вывиха становится сильная боль, поэтому человеку сразу предлагают любой анальгетик или нестероидный противовоспалительный препарат. Это может помешать постановке предварительного диагноза, смазать клиническую картину. Болеутоляющее средство следует давать только при низком болевом пороге для предотвращения полуобморочного состояния, обморока или паники.

Теперь пострадавшего следует как можно быстрее доставить в больничное учреждение. Категорически запрещается вправлять вывих на месте происшествия. Если у человека разорваны сухожилия и (или) повреждены кровеносные сосуды, то такие действия спровоцируют необратимые осложнения, а иногда и инвалидизацию. Даже опытные травматологи при вывихе акромиального конца ключицы с разрывом связок проводят все необходимые манипуляции только после инструментальной диагностики и получения результатов.

Консервативное лечение

В терапии вывихов акромиально-ключичного или грудинно-ключичного сочленений трудности возникают не при их вправлении, а в удержании в нужном положении, необходимом для регенерации тканей. Суставы фиксируются с помощью разнообразных шин, повязок, аппаратов, снабженных плотным валиком для сдавливания. Вправление ключичного сустава происходит под местной анестезией. Для ее проведения применяется 1% раствор Прокаина, доза которого зависит от возраста и веса пострадавшего. Наибольшей лечебной эффективностью отличаются такие методы иммобилизации:

Продолжительность консервативного лечения составляет от 2 недель до 1,5 месяца. В терапевтические схемы пациентов включаются нестероидные противовоспалительные средства в таблетках или капсулах. Наименьшее количество побочных действий характерно для Кеторолака, Нимесулида, Мелоксикама.

При наличии желудочно-кишечных патологий вместо НПВП травматологи рекомендуют для снижения выраженности болевого синдрома принимать анальгетики или спазмолитики (Баралгин, Брал, Спазмалгон).

На начальной стадии терапии могут быть назначены антигистаминные средства: Лоратадин, Тавегил, Супрастин. Эти препараты устраняют отечность, возникающую при повреждении мягких околосуставных тканей.

Для ускорения регенерации ключичных сочленений используются хондропротекторы в таблетках, капсулах или мазях с глюкозамином и хондроитином.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение вывиха акромиального конца ключицы проводится при серьезных травмах или неэффективности консервативной терапии. В большинстве случаев используются инвазивные методики. Ключица закрепляется в естественном положении металлическими спицами, винтами или пуговицами. Ранее практиковался первый способ из-за его простоты и невысокой стоимости. Но крепление металлическими спицами в некоторых случаях не приводит к восстановлению связок, соединяющих внешнюю ключичную часть с акромиальным концом лопатки. Более надежны такие методы:

- фиксация винтами обеспечивает надежное крепление, предупреждает повторный вывих. К недостаткам способа можно отнести определенное снижение объема движения ключицы и, как следствие, руки;

- фиксация пуговицами — самый надежный метод крепления. После ее проведения полностью восстанавливается функциональная активность. Единственный минус этого способа — после вшивания пуговиц остаются следы.

При вывихе акромиального конца ключицы травматологи сразу назначают хирургическую операцию.

Фиксация с помощью повязок ненадежна — даже небольшое движение рукой способно спровоцировать болезненный рецидив. В некоторых случаях проводится замена поврежденных связок искусственными суставными структурами из синтетических материалов.

При выборе методики лечения врач учитывает множество факторов. Он оценивает общее состояние здоровья пациента и степень повреждения тканей, скорость их восстановления, которая зависит от возраста. Если травматолог настаивает на хирургическом вмешательстве, лучше довериться его опыту, чтобы в дальнейшем не страдать от повторных частых травм.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки — не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник