Перелом позвоночника мочеиспускание

Статья посвящена проблеме нейрогенных расстройств мочеиспускания при травме позвоночника и спинного мозга

Путь пациента с осложненной травмой позвоночника, т. е. сопровождающейся повреждением спинного мозга, начинается с нейрохирургического оперативного вмешательства и продолжается многоэтапной реабилитацией, направленной на коррекцию сопутствующих осложнений и восстановление утраченных функций организма [1]. Для таких больных есть специфический термин – «спинальные».

Одним из тяжелейших последствий травмы спинного мозга является расстройство произвольного мочеиспускания, обусловленное нарушением проводимости спинномозговых путей. По данным М.Р. Касаткина, подобное осложнение встречается в 92,1% случаев закрытых повреждений спинного мозга [2]. Патогенез изменений функции нижних мочевых путей при травме спинного мозга, проявляющийся в утрате рефлекторной деятельности, сложен и многообразен [3].

Механизм нормального мочеиспускания и характер его расстройства у спинальных пациентов напрямую связаны с особенностями физиологии этой области. Периферическую иннервацию нижних мочевых путей осуществляют тазовый нерв, представляющий парасимпатическую нервную систему, гипогастральный нерв, реализующий симпатическую регуляцию, и пудендальный соматический нерв. Афферентную информацию несут волокна всех трех нервов – вегетативных от детрузора (гладкой мышцы мочевого пузыря) и уретры и полового нерва от тканей промежности. Первичным анализатором для парасимпатического тазового нерва являются нейроны сакрального центра мочеиспускания, расположенного на уровне S2‒S4 сегментов спинного мозга. Здесь же, в анатомическом соседстве, находится ядро Онуфа, представляющее собой скопление нервных клеток, аксоны которых образуют пудендальный нерв [4]. Симпатическая афферентная иннервация, опосредованная гипогастральным нервом, являющимся частью подчревного и поясничного сплетения, осуществляется через пограничный симпатический ствол и вставочные интернейроны боковых рогов спинного мозга на уровне его Th10‒L2 сегментов. Эти же нервы несут и эфферентные сигналы к иннервируемым органам. Регулирующие структуры спинного мозга связаны с вышерасположенными центрами иннервации проекционно, а также с помощью нейрогуморальных и рефлекторных механизмов [5]. Однако следует отметить, что концепции регуляции функции нижних мочевых путей в норме и патологии являются в большей степени эмпирическими, и единого понимания этого вопроса на сегодняшний день нет.

Клиническая картина

Врачу-неврологу, курирующему пациента с осложненной травмой позвоночника, необходимо оценить уровень и степень повреждения спинного мозга и учесть посттравматические сроки. Клиническая картина в острый и ранний периоды после получения травмы обусловлена спинальным шоком, что проявляется арефлексией и задержкой мочи. По мере восстановления можно наблюдать активизацию рефлекторной деятельности и формирование «в сухом остатке» нейрогенного расстройства мочеиспускания. При повреждении спинного мозга на уровне сакрального центра мочеиспускания и периферических нервных волокон развивается атония или гипотония детрузора, при этом за счет интактности симпатических структур иннервации внутренний уретральный сфинктер сохраняет сократительную способность. Таким образом, нарушается взаимосвязь симпатических и парасимпатических влияний [6]. Клинически наблюдается нейрогенная задержка мочеиспускания с элементами парадоксальной ишурии (выделения мочи по каплям на фоне переполненного мочевого пузыря). При локализации травмы выше сакрального центра и ядра Онуфа повреждаются проводниковые нервные волокна, осуществляющие взаимосвязь регулирующих структур, однако сами центры иннервации могут быть интактны. В этом случае и детрузор, и внутренний сфинктер уретры способны к циклическому сокращению и расслаблению, но рассогласованность в работе приводит не к нормальному акту мочеиспускания, а к детрузорно-сфинктерной диссинергии. Поражение на уровне нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника, вовлекающее симпатические регулирующие структуры, вызывает нарушение сократительной способности внутреннего сфинктера уретры и недержание мочи. Травма спинного мозга на уровне шейного и верхнегрудного отделов позвоночника ведет к прерыванию взаимосвязи спинальных и стволовых, а также кортикальных структур регуляции. В ситуации, когда центры иннервации спинного мозга и нервные проводники между ними сохраняют свою анатомическую целостность, клинически может сформироваться автономный процесс мочеиспускания, а также гиперактивность мочевого пузыря. В этом случае накопление и выделение мочи происходят рефлекторно, в т. ч. с участием аксон-рефлексов, без контроля центров, отвечающих за произвольную составляющую физиологического процесса [7].

Описанные клинические нарушения достаточно вариабельны и зависят от характера и тяжести повреждения, а также сроков, прошедших с момента травмы, поэтому можно наблюдать переход одной формы нейрогенного расстройства мочеиспускания в другую.

Невролог, понимая обусловленность клинической картины уровнем поражения спинного мозга, определяет тактику ведения спинального пациента и дальнейший прогноз. Осуществление адекватной коррекции урологических осложнений лежит, несомненно, в междисциплинарной плоскости. В связи с этим нейроурологическая практика, а вернее, четкое и скоординированное взаимодействие невролога и уролога способно обеспечить квалифицированную и своевременную помощь. И если врач-невролог сосредоточен на повреждении спинного мозга и нарушении иннервации, то уролог контролирует непосредственное функциональное состояние нижних мочевых путей и коррекцию сопутствующих воспалительных и нефротических осложнений. Отсюда вытекает необходимость тесной взаимосвязи специалистов для полноценной коррекции нейрогенных расстройств мочеиспускания.

В представлении уролога, оказывающего специализированную помощь пациентам с неврологическими расстройствами, процесс мочеиспускания выглядит несколько сложнее, чем простой циклический акт, состоящий из чередования фаз накопления и выведения мочи, обеспеченный двумя основными функциями мочевого пузыря: резервуарной и эвакуаторной. Функционально этот процесс определяется синергией детрузора с гладкомышечным сфинктером уретры и мышцами тазового дна, включающими наружный уретральный сфинктер.

Физиологически мочевой пузырь, природой созданный резервуар для сбора мочи, обладает способностью к полному опорожнению в подходящее время и в удобном для совершения акта мочеиспускания месте согласно социально-поведенческим нормам. Эта крайне важная способность реализуется в результате сложной регуляции с участием центральной и периферической нервных систем. Фундаментально акт мочеиспускания – это спинальный рефлекс, обеспечиваемый работой центров головного мозга, реализация и подавление этого рефлекса находятся под волевым контролем. Возможность произвольного управления делает функцию нижних мочевых путей уникальной по сравнению, например, с сердечно-сосудистой системой, и в то же время более уязвимой при неврологических заболеваниях [8]. Таким образом, основными функциями нижних мочевых путей являются накопление мочи в мочевом пузыре, длящееся относительно продолжительное время, и мочеиспускание, занимающее в норме несколько секунд. Реципрокные отношения – расслабление/напряжение детрузора, закрытие уретрального сфинктера и сокращение/расслабление детрузора, открытие уретрального сфинктера – обеспечивают скоординированность процессов накопления и удаления мочи и находятся под нейромедиаторным контролем [9].

Нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей является следствием патологии центральной нервной системы или периферических нервных окончаний ‒ отделов нервной системы, выполняющих контроль над актом мочеиспускания. В этом состоит главное отличие рассматриваемого нарушения от нарушений нижних мочевых путей ненейрогенной этиологии, развивающихся вследствие поражения непосредственно мочеполовой системы.

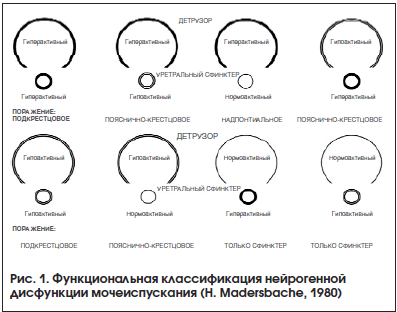

В урологическом сообществе длительное время основной опорой для определения формы нейрогенного расстройства мочеиспускания являлась классификация, предложенная профессором Г. Мадерсбахером в 1980 г. и рекомендуемая Европейской ассоциацией урологов (рис. 1) [10]. В ней автор выделяет 8 основных форм нейрогенных расстройств мочеиспускания в зависимости от состояния детрузора и внутреннего сфинктера уретры. Подразумевается, что указанные структуры могут быть в гипертонусе, гипотонусе и в нормальном состоянии. Однако сложность в постановке диагноза и категоричность в выборе одной из 8 форм нарушений мочеиспускания сегодня заставляют говорить о пересмотре форм расстройств мочеиспускания. С клинической точки зрения все возможные виды нарушений мочеиспускания рассмотреть в рамках одной из существующих классификаций невозможно. В определении поражения у пациента наиболее часто специалисты основываются на преобладающем нарушении эвакуаторной или резервуарной функции мочевого пузыря, различных видах детрузорно-сфинктерной диссинергии и уродинамических показателях максимального детрузорного давления в точке утечки. При этом важность знания о максимальном детрузорном давлении и максимальном давлении в точке утечки делает необходимым проведение специализированного уродинамического исследования практически каждому пациенту с нарушениями мочеиспускания на фоне неврологического заболевания.

Лечение

Основными задачами урологической помощи на всех этапах нейрореабилитации являются:

1) сохранение и обеспечение функции верхних мочевыводящих путей;

2) независимость регуляции функции нижних мочевыводящих путей;

3) улучшение качества жизни.

С практической точки зрения важны борьба с вторичными осложнениями нейрогенной дисфункции мочеиспускания, а также их профилактика. К таким осложнениям относятся манифестация инфекции мочевыводящих путей (исключая бессимптомную бактериурию), уролитиаз, микроцистис, гидронефротическая трансформация и почечная недостаточность, стриктура уретры и т. д. [11].

Наименьшего риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей следует ожидать при сохранении резервуарной функции мочевого пузыря с низким внутрипузырным давлением, например при гипотонии детрузора, его достаточной функциональной емкости и нормальном состоянии поперечно-полосатого сфинктера уретры или его гипотонии. В этом случае к хорошим результатам коррекции, в т. ч. улучшению качества жизни спинального пациента, приводит адекватное дренирование нижних мочевых путей, при этом следует руководствоваться международными стандартами и отечественными клиническими рекомендациями. При нарушении функции опорожнения мочевого пузыря вследствие повреждения позвоночника и спинного мозга методом выбора является асептическая периодическая катетеризация. Она подразумевает использование одноразового стерильного лубрицированного катетера. Процедура выполняется самостоятельно или с посторонней помощью каждые 4‒6 ч [12].

Иные методы дренирования мочевого пузыря, такие как приемы Креде или Вальсальвы, длительное использование постоянного мочевого катетера, должны быть строго обоснованы, т. к. несут значительные риски развития вторичных нейрогенных осложнений работы мочевого пузыря, достигающих 34% [13].

Периодическая катетеризация 4‒6 раз в сутки при условии отсутствия выраженных нарушений со стороны верхних мочевыводящих путей, шокового состояния, гнойно-инфекционных процессов в уретре и мочевом пузыре может быть назначена любым специалистом, курирующим пациента. Вопрос о том, когда переводить пациента на периодическую катетеризацию для постоянного уретрального дренажа, находится в стадии обсуждения сообщества специалистов по нейроурологии [14]. Формальных ограничений и четких рекомендаций по срокам нет, однако считается, что при отсутствии противопоказаний и достаточной укомплектованности отделения средним и младшим медицинским персоналом следует избавлять пациента от постоянных дренажей как можно раньше.

Гиперактивный мочевой пузырь, встречающийся на фоне детрузорно-сфинктерной диссинергии и без нее, является другой формой нейрогенного расстройства мочеиспускания вследствие травмы позвоночника и спинного мозга. Если такой тип нарушения клинически проявляется недержанием мочи, то он не несет значительного риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей. К проблемам нейрогенного гиперактивного мочевого пузыря следует отнести снижение качества жизни.

Детрузорно-сфинктерная диссинергия характеризуется тем, что в момент напряжения мочевого пузыря для его опорожнения происходят различные по силе и продолжительности сокращения внутреннего и наружного сфинктеров уретры, обеспечивающих функцию удержания. В норме сокращения детрузора синхронны с расслаблением этих сфинктеров, что способствует свободному выведению мочи по уретре. Нарушение функции опорожнения в сочетании с высоким внутрипузырным давлением ‒ наиболее опасная форма нейрогенной дисфункции мочеиспускания из-за развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, а также возможности структурных повреждений самого мочевого пузыря. В этом случае перед урологом стоят две основные задачи: 1) подавление высокого внутрипузырного давления, 2) обеспечение оттока мочи по уретре.

Для подавления детрузорной гиперактивности в качестве первой линии терапии применяются антихолинергические средства, в дополнение к которым можно назначать препараты из группы бета-3-адреномиметиков [15]. Вторая линия лечения включает инъекционное введение в стенку мочевого пузыря 200 ЕД ботулинического нейропептида. Надо понимать, что терапия направлена на создание низкого внутрипузырного давления в мочевом пузыре, необходимого для нормальной работы верхних мочевых путей. Одним из результатов купирования гиперактивности, особенно при сохранении нормального или повышенного тонуса поперечно-полосатого сфинктера уретры, будет увеличение количества остаточной мочи или отсутствие мочевыделения. Поэтому крайне важно объяснить пациенту необходимость проведения указанной терапии с назначением периодической катетеризации мочевого пузыря.

При своевременной коррекции нарушений мочеиспускания у спинальных пациентов, применении рекомендованного метода отведения мочи, компенсации избыточного внутрипузырного давления вследствие гиперактивности детрузора или детрузорно-сфинктерной диссинергии удается избежать многих вторичных осложнений.

В комплексной программе реабилитационного лечения пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга используются методики немедикаментозной коррекции, показавшие различный терапевтический потенциал в ходе исследований. В частности, применение электростимуляции мочевого пузыря с помощью имплантируемых электродов в работе А.В. Лившица и соавт. показало, что создать управляемый акт мочеиспускания невозможно, т. к. возбуждение детрузора распространяется на внутренний сфинктер уретры, моделируя детрузорно-сфинктерную диссинергию [16]. Несмотря на то что исследователи представили некоторые положительные результаты, методика не нашла клинического применения в связи с высокой инвазивностью и риском вторичных осложнений.

Применение электростимуляции переменным пульсирующим током по лонно-сакральной методике и электрофореза с прозерином на передней брюшной стенке в проекции мочевого пузыря в настоящий момент представляется несостоятельным вследствие особенностей физиологии нижних мочевых путей и неучастия мышц живота в акте мочеиспускания.

Перспективно использование современных методик: сакральной инвазивной электронейростимуляции с помощью имплантируемых электродов и ритмической периферической магнитной стимуляции в области сакрального центра мочеиспускания и крестцовых корешков [17, 18]. В настоящее время механизм действия магнитной стимуляции на физиологию нижних мочевых путей остается неясным. Многоступенчатость и сложность нервной регуляции процесса удержания мочи и акта мочеиспускания предполагают возможность вовлечения различных структур в ответ на внешнее воздействие. Клинические и уродинамические эффекты магнитной стимуляции, вероятно, связаны с восстановлением интеграции регуляторных рефлексов, при этом наблюдается эффект нейромодуляции, когда происходит изменение активности (торможение или возбуждение) структур центральной, периферической и вегетативной нервных систем [19, 20].

Нейрогенное нарушение мочеиспускания, обусловленное травмой позвоночника и спинного мозга, клинически чрезвычайно гетерогенно вследствие вариабельности уровня и степени тяжести поражения [21, 22]. Этот аспект диктует необходимость индивидуального диагностического подхода, выбора адекватного метода коррекции работы нижних мочевых путей. Реабилитационный путь спинального пациента в настоящее время невозможно представить без тесного сотрудничества невролога и уролога. Совместный современный подход специалистов к проблеме урологических осложнений травмы спинного мозга обеспечивает пациенту верное понимание собственного состояния и адекватную прогностическую оценку, а также возможность социальной адаптации и повышения качества жизни [23, 24].

Источник

Наиболее опасные травмы (среди поражения костных тканей) представлены патологиями позвоночного столба. Перелом позвоночника, его компрессионная форма, характеризуется в нарушении целостности одного или нескольких сочленений одновременно.

В области поражения сосредоточено большое количество нервов, кровеносных сосудов и мышечных тканей. Усложненные варианты или отказ от профессиональной помощи может повлечь за собой угрозу для жизни больного или образование нетрудоспособности, с последующей инвалидностью.

Классификационные особенности

Позвоночный столб, с точки зрения анатомических нюансов, подразделяется на несколько отделов. Подразделение переломов позвоночника обусловлено местонахождением непосредственной зоны травматизации. При определении поражения учитывается ее происхождения, сложность и имеющиеся смещение осколков.

Помимо перелома, первоисточник патологического процесса способен вызвать дополнительные вывихи или подвывихи рядом расположенных позвоночных элементов. Эти предпосылки являются причиной образования повреждения отдельных участков спинного мозга или его защемления.

Существует высокий процент вероятности непроизвольных ранений осколками и сдавление его отечностью, возникшей после травмы.

Специалисты выделяют такие типы переломов позвоночника:

- Неосложненного характера — без вмешательства в целостность спинного мозга;

- Осложненного – с явным его повреждением.

При учете механизма получения травмы, самым опасным из всех подвидов считается компрессионный перелом отдела позвоночного столба.

Симптоматические проявления

Общие признаки поражения органа (без привязки к отделам) выражаются:

- Болезненными ощущениями в точке патологии – постоянно присутствующими и нарастающими при малейшем движении, попытках пальпаторного исследования или осевых формах нагрузок (на плечевой пояс или голову больного);

- Выраженной ограниченностью движений, спровоцированных болевым синдромом и нарушением стандартного строения позвоночного столба;

- Визуально заметным искривлением позвонков.

Симптоматические проявления осложненных травматизаций рассматривают совместно с признаками повреждения спинного мозга. К основной симптоматике данного типа патологии относят:

- Изменение или отсутствие чувствительности в отдельных зонах кожных покровов;

- Падение уровня мышечного тонуса в области поражения;

- Абсолютная или частичная парализация;

- Бесконтрольное, самопроизвольное опорожнение мочевого пузыря и кишечника.

При травматизации области шейного отдела указанная симптоматика вторично дополняется:

- Посторонним шумом в ушах;

- Периодическими головокружениями;

- Проблемами с проглатыванием;

- Отсутствием свободного поворота шеи.

В патологическом процессе чаще повреждаются первые два шейных позвонка.

При проблемах в данной зоне может регистрироваться паралич верхних конечностей, при нарушениях третьего позвонка – существует высокий процент развития летального исхода.

В пожилом возрастном периоде перелом позвоночника имеет собственные характерные особенности:

- Болезненные ощущения в зоне грудного отдела;

- Неполный паралич нижних конечностей;

- Чувство онемения;

- Нарушения функциональности органов малого таза (при поражении нижних отрезков грудного отдела позвоночного столба) – непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Характерным явлением для поясничного отдела является перелом позвоночника со смещением. Пациенты могут предъявлять жалобы:

- Болезненность поясничной области;

- Кратковременные потери сознания;

- Непроизвольное прихрамывание;

- Нарушения процесса мочеиспускания;

- Внезапные приступы удушья;

- Шоковое состояние.

При полном разрыве участка спинного мозга возникает обездвиживание нижних конечностей.

При переломах крестовой зоны возникает резкая боль, значительно усиливающая при попытках мочеиспускания, дефекации или половых контактах.

Экстренная помощь

Симптоматические проявления перелома позвоночного столба часто путают с сильным ушибом или травматизацией связочного аппарата. По этой причине любая доврачебная помощь оказывается по схеме лечения сломанного органа. Эти требования распространяются до подтверждения или отклонения негативного диагноза.

При патологическом состоянии необходимо полностью лишить пострадавшего возможности двигаться, затем ввести обезболивающее медикаментозное средство. Обездвиживание осуществляется при помощи жестких предметов:

- Деревянного щита;

- Досок подходящих размеров;

- Куска фанеры;

- Специализированных носилок.

На твердую поверхность следует уложить больного и накрепко закрепить его нижние конечности и тело.

Вправлять неестественно выдвинутые позвонки или пытаться шевелить пациента строго запрещается. Перевозка в сидящем положении при данном типе травматизаций также находится под строгим запретом. Если перелом произошел в области шеи, то ее фиксируют при помощи твердого картона или любого плотного материала – из подручных средств.

Обезболивание производится при помощи препаратов — «Нимесулид», «Анальгин», «Кеторол».

Диагностические исследования

Кроме визуального осмотра пострадавшего необходимо проведение ряда обследований. После прибытия больного в травматологический пункт, он направляется в рентгенологический кабинет – снимки покажут возможные смещения и уровень повреждения позвоночного столба.

При явных признаках повреждения участков спинного мозга дополнительно рекомендуется проведение МРТ или КТ пострадавшей зоны. Для уточнения состояния применяют миелографию, при серьезных поражениях – пункцию спинномозгового канала.

К вторичным мерам диагностического обследования относятся:

- Клинический анализ крови;

- Проведение сканирования скелета;

- Выявление имеющейся плотности костной ткани.

Если травматизация прошла с захватом поясничного отдела, то специалист назначает гинекологический или ректальный осмотр – для выявления обломков костей.

При проблемах в грудном отделе в обязательном порядке производится электрокардиография – для проверки функциональности сердечной мышцы и рядом расположенных сосудов.

Методики терапии

Неосложненные формы патологического процесса подлежат лечению консервативными методиками:

- Сеансами массажа;

- Применением обезболивающих лекарственных препаратов;

- Ношением корсетного изделия – при компрессионном варианте перелома позвоночника (в районе грудной клетки);

- Обязательным постельным режимом – от одного до двух месяцев;

- Употреблением поливитаминных комплексов, с преобладанием кальция;

- Использованием антибактериальных медикаментозных средств.

В качестве дополнения к консервативной терапии назначаются физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия и фонофорез. При поражениях крестцового отдела рекомендуются очистительные клизмы. Уменьшение или абсолютное устранение болевого синдрома проводится при помощи криотерапии.

При открытых вариантах заболевания обязательно назначается антибактериальная терапия – для предотвращения инфицирования открытых раневых поверхностей.

К наиболее важным методикам реабилитации и терапии относят сеансы массажа и занятия по системе ЛФК. Данные процедуры являются завершающим этапом лечения.

Хирургические вмешательства

При смещении позвонков, развитии осложнений, низкой эффективности консервативных методов пациентам назначается операция. Основной мелью манипуляций является предотвращение повреждения спинного мозга сломанными позвонками или последующими медицинскими мероприятиями.

Пораженная область фиксируется и укрепляется при помощи специализированных титановых конструкций.

В послеоперационном периоде проводится реабилитация – полностью повторяющая консервативный тип терапии.

Части металла остаются в организме на постоянной основе или удаляются после наступления абсолютного выздоровления. В последнем случае пациенту предстоит повторное хирургическое вмешательство – вопрос о необходимости принимается в индивидуальном порядке.

Медицинская практика использует еще несколько методик воздействия на подобные травматизации. Они обладают меньшей популярностью из-за продолжительного времени процесса и ненадежности:

- Метод вытяжения – назначается при невозможности хирургического вмешательства;

- Закрытый тип вправления – при ней существует высокий процент вероятности случайного смещения осколков.

Если в ходе травмы не произошли серьезные поражения спинного мозга, то полное выздоровление наступает через полгода от времени перелома позвоночника. Длительность процесса зависит от сложности патологического процесса.

Возможные последствия

Основные осложнения заболевания представлены:

- Деформационными изменениями спинного мозга – с вероятностью патологий опорно-двигательного отдела и развитием инвалидности;

- Нарушением прохождения нервных импульсов по позвоночнику – с ограничениями подвижности разного уровня;

- Повышенными показателями давления на кровеносные сосуды – с образованием онемения и потерей чувствительности;

- Кифотические деформации – происходит изменение в стандартном строении позвоночного столба, с возникновением горба и дальнейшим нарушением функциональности внутренних органов;

- Образование пролежней – некротизирования мягких тканей.

При травмах шеи

Уровень повреждения отдела бывает различным – при любых формах в обязательном порядке назначается хирургическое вмешательство. Эта форма аномального отклонения бывает частым виновником нарушений работоспособности спинного мозга.

У мужского пола проблема регистрируется реже – за счет лучшего развития мышечных тканей. Наибольшей чувствительностью к переломам обладают первые два позвонка. При отсутствии хирургического вмешательства у больных через несколько дней появляется негативная симптоматика:

- Выраженная отечность;

- Онемение шейного отдела;

- Невозможность свободного поворота головы.

В отдельных случаях эти же признаки наблюдаются при болезни пятого и шестого позвонка.

При травмах района грудной клетки

В данной области простые вывихи практически не встречаются – при диагностическом обследовании фиксируются переломы или совмещение двух направлений. Дополнительное разделение патологии представлено стабильной или нестабильной формой.

Нестабильный перелом характеризуется невозможностью выполнения основной функции позвоночного столба – защиты спинного мозга от внешних повреждений. При стабильном варианте опасность относится к минимальному уровню (по отношению к внешнему воздействию).

Позвоночные элементы могут совмещаться между собой, что может повлечь сдавление спинного мозга. Нестабильное образование служит основой назначения максимальной обездвиженности пациента, для предотвращения развития процессов деформации.

Наиболее опасным считается повреждение 5 позвонка – под влиянием непосильной нагрузки.

При травмах поясницы

Заболевания данного типа в поясничном отделе носят продолжительный характер. При получении перелома позвоночника у больного длительный период времени будут оставаться выраженные болезненные ощущения. После пребывания в сидящем положении позвонки будут издавать заметный хруст.

Нарушается процесс свободного опорожнения мочевого пузыря и кишечника – при малейших попытках сокращения мышц брюшного пресса болевой синдром вспыхивает в поясничной зоне и районе тазовых нервов.

Пациенты предъявляют жалобы на ощущение каждого позвонка – на фоне сильнейших болевых ощущений.

Перелом седьмого позвонка может повлечь развитие хронической формы остеопороза, с изначальным умеренным болевым синдромом и поэтапным процессом его нарастания. Нижние конечности теряют чувствительность – в результате поражения спинного мозга.

Основные осложнения данной подгруппы переломов проявляются в форме проблем с работоспособностью органов таза и нарушения стандартной функциональности внутренних органов.

При травмах крестца и копчика

Переломы в крестцовом отделе требуют повышенной аккуратности в процессе реабилитации. Осложнениям болезни является болезненный синдром в нижних конечностях, снижение чувствительности кожных покровов бедер, понижение коленных рефлексов.

Дополнительными симптоматическими проявлениями проблемы являются ограничения в подвижности конечностей, отшелушивание верхних слоев дермы, покраснения и выраженная отечность. Все признаки сопровождаются постоянно присутствующими болезненными ощущениями.

Терапия переломов копчиковой зоны относится к сложным для исполнения. Уникальность строения участка требует проведения хирургического вмешательства или длительного соблюдения постельного режима.

При неверно назначенном лечении у больных может регистрироваться отсутствие стандартных показателей чувствительности нижних конечностей и тазовой области. Каждое посещение санузла для пострадавшего превращается в мучение.

Переломы позвоночника являются серьезной проблемой, требующей незамедлительной профессиональной помощи. При возникновении первичной симптоматики пострадавшего следует доставить в медицинское учреждение в кратчайшие сроки.

Источник