Перелом пяточного бугра у детей

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÓÔÏÐÙ Õ ÄÅÔÅÊ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ ÎÅÍÎÏÇÏ ÒÅÖÅ, ÞÅÍ Õ ×ÚÒÏÓÌÙÈ, É ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÏËÏÌÏ 11% ÏÔ ×ÓÅÈ ÓÌÕÞÁÅ× ÓËÅÌÅÔÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ. ðÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÉ ËÏÓÔÅÊ ÐÒÅÄÐÌÀÓÎÙ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÏÂÙÞÎÏ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÐÒÙÖÏË ÎÁ ×ÙÐÒÑÍÌÅÎÎÙÅ ÎÏÇÉ. ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÁÌØÃÅ× É ÐÌÀÓÎÙ ÏÂÒÁÚÕÀÔÓÑ ÐÒÉ ÕÄÁÒÅ Ï Ô×ÅÒÄÙÊ ÎÅÐÏÄ×ÉÖÎÙÊ ÐÒÅÄÍÅÔ, ÓÄÁ×ÌÅÎÉÉ ÉÌÉ ÐÁÄÅÎÉÉ ÔÑÖÅÌÏÇÏ ÐÒÅÄÍÅÔÁ ÎÁ ÓÔÏÐÕ. óÉÍÐÔÏÍÙ ÚÁ×ÉÓÑÔ ÏÔ ÌÏËÁÌÉÚÁÃÉÉ. îÁÉÂÏÌÅÅ ÑÒËÏ ÐÒÏÑ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ É ËÏÓÔÅÊ ÆÁÌÁÎÇ ÐÁÌØÃÅ×.

ïÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÏÔÅË × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÊ ÏÂÌÁÓÔÉ, ÒÅÚËÁÑ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔØ, ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÉÅ ÏÐÏÒÙ ÎÁ ÎÏÇÕ. ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ËÏÓÔÅÊ ÐÌÀÓÎÙ ËÌÉÎÉÞÅÓËÉÅ ÐÒÏÑ×ÌÅÎÉÑ ÍÏÇÕÔ ÒÁÚÌÉÞÁÔØÓÑ — ÏÔ ÓÔÅÒÔÙÈ, ÎÁÐÏÍÉÎÁÀÝÉÈ ÕÛÉ ÐÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ, ÄÏ ÑÒËÉÈ, ×ÙÒÁÖÅÎÎÙÈ ÐÒÉ ÓÍÅÝÅÎÉÉ ÏÔÌÏÍËÏ×. äÉÁÇÎÏÚ ×ÙÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ ÏÂßÅËÔÉ×ÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ É ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏ× ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÉ. ìÅÞÅÎÉÅ ÏÂÙÞÎÏ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÏÅ: ÇÉÐÓ Ó ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÆÉÚÉÏÔÅÒÁÐÉÅÊ.

óÒÅÄÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ÓÔÏÐÙ É ÐÁÌØÃÅ× Õ ÄÅÔÅÊ ÐÅÒ×ÏÅ ÍÅÓÔÏ ÚÁÎÉÍÁÀÔ ÕÛÉÂÙ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ É ÒÁÓÔÑÖÅÎÉÑ Ó×ÑÚÏË. ðÒÉÍÅÒÎÏ 5% ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ.

ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÞÁÝÅ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÐÒÑÍÏÇÏ ÍÅÈÁÎÉÚÍÁ ÔÒÁ×ÍÙ É ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ Ó ×ÙÓÏÔÙ, ÕÛÉÂÅ Ô×ÅÒÄÙÍ ÐÒÅÄÍÅÔÏÍ ÉÌÉ Ï ÎÅÐÏÄ×ÉÖÎÙÊ ÐÒÅÄÍÅÔ. îÁÉÂÏÌÅÅ ÔÑÖÅÌÙÍÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÐÑÔÏÞÎÏÊ É ÔÁÒÁÎÎÏÊ ËÏÓÔÅÊ.

þÔÏ ÐÒÏ×ÏÃÉÒÕÅÔ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÓÔÏÐÙ É ÐÁÌØÃÅ×:

ÐÅÒÅÌÏÍ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÞÁÝÅ ×ÓÅÇÏ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÐÁÄÅÎÉÑ Ó ×ÙÓÏÔÙ ÎÁ ×ÙÔÑÎÕÔÙÅ ÎÏÇÉ ÂÅÚ ÁÍÏÒÔÉÚÁÃÉÉ ÐÒÉ ÐÒÉÚÅÍÌÅÎÉÉ.

èÁÒÁËÔÅÒÎÙÍ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÏÍÐÒÅÓÓÉÑ ËÏÓÔÉ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÒÅÄÐÌÀÓÎÙ

óÉÍÐÔÏÍÙ

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÏÂÙÞÎÏ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ Õ ÛËÏÌØÎÉËÏ× É ×ÏÚÎÉËÁÀÔ ÐÒÉ ÐÒÙÖËÅ ÉÌÉ ÐÁÄÅÎÉÉ Ó ×ÙÓÏÔÙ. ðÒÏÑ×ÌÑÀÔÓÑ ÒÅÚËÉÍÉ ÂÏÌÑÍÉ × ÍÅÓÔÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ. ïÐÏÒÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ. ïÂÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ ÐÁÃÉÅÎÔÁ ÓÔÏÑ ÎÁ ËÏÌÅÎÑÈ ÎÁ ËÒÁÀ ËÕÛÅÔËÉ ÓÏ Ó×ÉÓÁÀÝÉÍÉ ÚÁ ËÒÁÊ ÓÔÏÐÁÍÉ. ðÒÉ ÓÒÁ×ÎÉÔÅÌØÎÏÍ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÉ ÐÑÔÏÞÎÙÈ ÏÂÌÁÓÔÅÊ ×ÙÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÐÕÈÌÏÓÔØ × ÂÏËÏ×ÙÈ ÏÔÄÅÌÁÈ É × ÏÂÌÁÓÔÉ ÁÈÉÌÌÏ×Á ÓÕÈÏÖÉÌÉÑ. ðÅÒÅÌÏÍÙ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÀÔÓÑ Õ×ÅÌÉÞÅÎÉÅÍ ÐÏÐÅÒÅÞÎÉËÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÎÏÊ ÐÑÔËÉ É ÕÍÅÎØÛÅÎÉÅÍ ÒÁÓÓÔÏÑÎÉÑ ÍÅÖÄÕ ÌÏÄÙÖËÁÍÉ É ÐÏÄÏÛ×ÏÊ. ä×ÉÖÅÎÉÑ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÙ. ïÓÏÂÅÎÎÏ ×ÙÒÁÖÅÎÎÏÊ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔØÀ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÒÁÚÏÇÎÕÔØ ÓÔÏÐÕ, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÁÈÉÌÌÏ×Ï ÓÕÈÏÖÉÌÉÅ ÎÁÔÑÇÉ×ÁÅÔÓÑ É ÚÁÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÏÔÌÏÍËÉ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ‘ÓËÏÌØÚÉÔØ’ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ ÄÒÕÇ ÄÒÕÇÁ.

ðÅÒÅÌÏÍ ÔÁÒÁÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ — ÒÅÄËÁÑ ÔÒÁ×ÍÁ. ðÒÉÞÉÎÏÊ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÒÅÚËÏÅ ÔÙÌØÎÏÅ ÉÌÉ ÐÏÄÏÛ×ÅÎÎÏÅ ÓÇÉÂÁÎÉÅ × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ ÎÁÓÉÌØÓÔ×ÅÎÎÙÍ ÐÏ×ÏÒÏÔÏÍ ÓÔÏÐÙ. ïÂÙÞÎÏ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ äôð, ×Ï ×ÒÅÍÑ ÓÐÏÒÔÉ×ÎÙÈ ÚÁÎÑÔÉÊ ÌÉÂÏ ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ Ó ×ÙÓÏÔÙ. ÷ 64% ÓÏÞÅÔÁÅÔÓÑ ÓÏ ÓËÅÌÅÔÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÏÊ ÓÏÓÅÄÎÉÈ ÏÂÌÁÓÔÅÊ: ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ÍÅÄÉÁÌØÎÏÊ ÌÏÄÙÖËÉ, ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÉÌÉ ÄÒÕÇÉÈ ËÏÓÔÅÊ ÓÔÏÐÙ. óÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ×ÙÒÁÖÅÎÎÙÍ ÏÔÅËÏÍ ÔÙÌÁ ÓÔÏÐÙ, ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔØÀ É ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÅÍ Ä×ÉÖÅÎÉÊ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÌÀÓÎÙ

óÉÍÐÔÏÍÙ

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÌÀÓÎÙ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ ÐÒÉ ÕÄÁÒÅ, ÐÁÄÅÎÉÉ ÔÑÖÅÌÏÇÏ ÐÒÅÄÍÅÔÁ ÉÌÉ ÓÄÁ×ÌÅÎÉÉ ÓÔÏÐÙ. óÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÀÔÓÑ ÂÏÌÑÍÉ É ÎÁÒÁÓÔÁÀÝÉÍ ÏÔÅËÏÍ × ÐÅÒÅÄÎÅÍ ÏÔÄÅÌÅ ÓÔÏÐÙ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÁÌØÃÅ× ÓÔÏÐÙ

óÉÍÐÔÏÍÙ

ïÂÙÞÎÏ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÐÁÌØÃÅ× ×ÏÚÎÉËÁÀÔ ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÐÁÄÅÎÉÑ ÔÑÖÅÌÙÈ ÐÒÅÄÍÅÔÏ×, ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÅÒÅÄËÏ ÂÙ×ÁÀÔ ÏÔËÒÙÔÙÍÉ ÌÉÂÏ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÀÔÓÑ ×ÙÒÁÖÅÎÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÏÊ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ. ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÄÉÁÆÉÚÁ ÌÅÇËÏ ÒÁÓÐÏÚÎÁÀÔÓÑ: ÐÏÑ×ÌÑÅÔÓÑ ËÒÏ×ÏÉÚÌÉÑÎÉÅ, ÏÔÅË É ÂÏÌØ, ÎÁÒÕÛÁÅÔÓÑ ÆÕÎËÃÉÑ, ÏÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÊ ÓÉÍÐÔÏÍ ÏÓÅ×ÏÊ ÎÁÇÒÕÚËÉ. ðÒÉ ÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ÍÏÇÕÔ ÎÁÐÏÍÉÎÁÔØ ÕÛÉÂ, ÐÒÉ ÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ — ×Ù×ÉÈ ÆÁÌÁÎÇÉ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÒÅÄÐÌÀÓÎÙ

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ.

ìÅÞÅÎÉÅ

òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÐÏËÁÚÁÎÁ ÐÒÉ ÍÁÌÅÊÛÅÍ ÐÏÄÏÚÒÅÎÉÉ ÎÁ ÐÅÒÅÌÏÍ. ÷ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÓÒÁ×ÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÍÍÙ ÏÂÅÉÈ ÐÑÔÏË. ðÒÉ ÉÚÕÞÅÎÉÉ ÓÎÉÍËÏ× ÏÂÒÁÝÁÀÔ ÏÓÏÂÏÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÎÁ ×ÅÌÉÞÉÎÕ ÔÁÒÁÎÎÏ-ÐÑÔÏÞÎÏÇÏ ÕÇÌÁ. õ×ÅÌÉÞÅÎÉÅ ÜÔÏÇÏ ÕÇÌÁ ÂÏÌÅÅ 140-160 ÇÒÁÄÕÓÏ× Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÚÎÁËÏÍ ×ÙÒÁÖÅÎÎÏÇÏ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÆÒÁÇÍÅÎÔÏ×, ËÏÔÏÒÏÅ × ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÍ ÍÏÖÅÔ ÓÔÁÔØ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÕÐÌÏÝÅÎÉÑ ÓÔÏÐÙ. ÷ ÔÁËÉÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ.

ðÒÉ ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉ×ÎÏÓÔÉ ÒÅÎÔÇÅÎÏ×ÓËÉÈ ÓÎÉÍËÏ× ÒÅÂÅÎËÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ íòô ÉÌÉ ëô ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ. äÁÌØÎÅÊÛÕÀ ÔÁËÔÉËÕ ÌÅÞÅÎÉÑ ×ÙÂÉÒÁÀÔ Ó ÕÞÅÔÏÍ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÏ×, ×ÙÑ×ÌÅÎÎÏÇÏ × ÈÏÄÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ. ÷Ï ×ÓÅÈ ÓÌÕÞÁÑÈ Ë ÐÅÒÅÌÏÍÁÍ ÐÑÔËÉ ÓÌÅÄÕÅÔ ÏÔÎÏÓÉÔØÓÑ Ó ÐÏ×ÙÛÅÎÎÙÍ ×ÎÉÍÁÎÉÅÍ, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÅ ÓÒÁÝÅÎÉÅ ÜÔÏÊ ËÏÓÔÉ ÍÏÖÅÔ ÓÔÁÔØ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÓÅÒØÅÚÎÙÈ ÎÅÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙÈ ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÊ: ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÉÑ ÏÐÏÒÙ É ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÈ ÂÏÌÅÊ ÐÒÉ ÈÏÄØÂÅ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÐÑÔËÉ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔÅ. îÁ ÎÏÇÕ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÌÏÎÇÅÔ Ó ÔÝÁÔÅÌØÎÏ ÓÍÏÄÅÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ Ó×ÏÄÏÍ ÓÔÏÐÙ. óÐÕÓÔÑ 3-4 ÄÎÑ ÇÉÐÓ ÃÉÒËÕÌÉÒÕÀÔ. õ ÄÅÔÅÊ ÄÏ 8-10 ÌÅÔ ÆÉËÓÁÃÉÑ ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔÓÑ 3 ÎÅÄÅÌÉ, Õ ÐÁÃÉÅÎÔÏ× ÓÔÁÒÛÅÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ — 4-5 ÎÅÄÅÌØ. ðÏÔÏÍ ÂÏÌØÎÏÊ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÐÏÌÕÇÏÄÁ ÄÏÌÖÅÎ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÍÉ ÏÒÔÏÐÅÄÉÞÅÓËÉÍÉ ÓÔÅÌØËÁÍÉ-ÓÕÐÉÎÁÔÏÒÁÍÉ.

ðÒÉ ÓÍÅÝÅÎÉÉ ÆÒÁÇÍÅÎÔÏ× ÐÏËÁÚÁÎÁ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÑ × ÄÅÔÓËÏÅ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÏÔÄÅÌÅÎÉÅ. óÒÁÚÕ ÐÏÓÌÅ ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÑ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ. ðÒÉ ÓÁÍÙÈ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÎÙÈ ÐÏÐÅÒÅÞÎÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏÐÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÆÒÁÇÍÅÎÔÏ× ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÓÑ × ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ ÐÁÃÉÅÎÔÁ ÎÁ ÓÐÉÎÅ. ôÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇ ÔÑÎÅÔ ÐÑÔÏÞÎÙÊ ÂÕÇÏÒ ×ÎÉÚ É ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ ÒÁÚÇÉÂÁÅÔ ÓÔÏÐÕ. úÁÔÅÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÄÏ ÓÒÅÄÎÅÊ ÔÒÅÔÉ ÂÅÄÒÁ. óÔÏÐÁ ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÓÏÇÎÕÔÁ, ÎÏÇÁ ÔÏÖÅ ÓÏÇÎÕÔÁ × ËÏÌÅÎÎÏÍ ÓÕÓÔÁ×Å ÐÏÄ ÐÒÑÍÙÍ ÕÇÌÏÍ. þÅÒÅÚ 2 ÎÅÄÅÌÉ ÐÅÒ×ÙÊ ÇÉÐÓ ÚÁÍÅÎÑÀÔ ÇÉÐÓÏ×ÙÍ ÓÁÐÏÖËÏÍ, ÓÔÏÐÕ ÐÅÒÅ×ÏÄÑÔ × ÆÉÚÉÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÐÏÌÏÖÅÎÉÅ. ïÂÝÉÊ ÓÒÏË ÆÉËÓÁÃÉÉ — 6-7 ÎÅÄÅÌØ.

ðÅÒÅÌÏÍ ÔÁÒÁÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ.

ìÅÞÅÎÉÅ

äÉÁÇÎÏÚ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÁÀÔ Ó ÕÞÅÔÏÍ ÄÁÎÎÙÈ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÉ ÓÔÏÐÙ. ÷ ÓÏÍÎÉÔÅÌØÎÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÒÅÂÅÎËÁ ÎÁ ëô ÉÌÉ íòô ÓÔÏÐÙ.

åÓÌÉ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ, ÌÅÞÅÎÉÅ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔÅ. îÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ, ÓÐÕÓÔÑ 4-6 ÄÎÅÊ ÐÏ×ÑÚËÕ ÃÉÒËÕÌÉÒÕÀÔ. éÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔÓÑ 6 ÎÅÄÅÌØ, ÐÏÔÏÍ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÐÏÌÕÇÏÄÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÕÐÉÎÁÔÏÒÏÍ. óÍÅÝÅÎÉÅ ÏÔÌÏÍËÏ× — ÐÏËÁÚÁÎÉÅ ÄÌÑ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÉ. ÷ÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓÏ×ÙÊ ÓÁÐÏÖÏË. ðÏÓÌÅ ÓÐÁÄÁÎÉÑ ÏÔÅËÁ ÇÉÐÓ ÃÉÒËÕÌÉÒÕÀÔ. æÉËÓÁÃÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ 6-8 ÎÅÄ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÌÀÓÎÙ

ìÅÞÅÎÉÅ

ôÏÞÎÏÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ ÍÅÓÔÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÂÅÚ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÉ ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÏ, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÂÏÌØ ÎÏÓÉÔ ÒÁÚÌÉÔÏÊ ÈÁÒÁËÔÅÒ. òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÓÔÏÐÙ ÏÂÙÞÎÏ ÐÏÍÏÇÁÅÔ ÐÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÀ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ËÁÓÁÔÅÌØÎÏ ÕÒÏ×ÎÑ É ÈÁÒÁËÔÅÒÁ ÐÅÒÅÌÏÍÁ. íòô É ëô ÓÔÏÐÙ ÔÒÅÂÕÀÔÓÑ ËÒÁÊÎÅ ÒÅÄËÏ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ, Á ÔÁËÖÅ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÍÅÎÅÅ ½ ÄÉÁÍÅÔÒÁ ËÏÓÔÉ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÁÍÂÕÌÁÔÏÒÎÏ. îÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÌÏÎÇÅÔÕ, ÓÐÕÓÔÑ 5-7 ÄÎÅÊ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÃÉÒËÕÌÑÃÉÀ ÇÉÐÓÁ. õ ÄÅÔÅÊ ÄÏ 8-10 ÌÅÔ ÆÉËÓÁÃÉÀ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÔ 3 ÎÅÄÅÌÉ, Õ ÐÁÃÉÅÎÔÏ× ÓÔÁÒÛÅÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ — 4 ÎÅÄÅÌÉ. îÁÓÔÕÐÁÔØ ÎÁ ÎÏÇÕ ÏÂÙÞÎÏ ÒÁÚÒÅÛÁÀÔ ÓÐÕÓÔÑ 10-12 ÄÎÅÊ ÐÏÓÌÅ ÔÒÁ×ÍÙ.

õÇÌÏ×ÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ É ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÂÏÌÅÅ, ÞÅÍ ÎÁ ½ ÐÏÐÅÒÅÞÎÉËÁ ËÏÓÔÉ — ÐÏËÁÚÁÎÉÅ Ë ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÉ. òÅÐÏÚÉÃÉÀ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÔ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ. òÅÂÅÎËÁ ÕËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÎÁ ÓÐÉÎÕ. ðÏÍÏÝÎÉË ÏÄÎÏÊ ÒÕËÏÊ ÐÒÉÖÉÍÁÅÔ ÇÏÌÅÎØ, Á ×ÔÏÒÏÊ ÕÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÐÑÔËÕ. ôÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ ÚÁ ÐÁÌÅÃ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ. ïÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ ÏÎ ÎÁÄÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÄÒÕÇÏÊ ÒÕËÏÊ ÎÁ ÏÂÌÁÓÔØ ÐÅÒÅÌÏÍÁ, ÕÓÔÒÁÎÑÑ ÕÇÌÏ×ÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ, Á ÔÁËÖÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÐÏ ÛÉÒÉÎÅ. úÁÔÅÍ, ËÁË É × ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÍ ÓÌÕÞÁÅ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ, Á ÞÅÒÅÚ 5-7 ÄÎÅÊ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÃÉÒËÕÌÑÃÉÀ ÐÏ×ÑÚËÉ. óÒÏË ÆÉËÓÁÃÉÉ — 5-6 ÎÅÄÅÌØ. îÁ ÎÏÇÕ ÒÁÚÒÅÛÁÀÔ ÏÐÉÒÁÔØÓÑ Ó 15-18 ÄÎÑ. ðÏÓÌÅ ÓÎÑÔÉÑ ÐÏ×ÑÚËÉ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÐÏÌÕÇÏÄÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÕÐÉÎÁÔÏÒÏÍ.

ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÏÅ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ËÒÁÊÎÅ ÒÅÄËÏ: ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ, ÕÝÅÍÌÅÎÉÉ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ ÍÅÖÄÕ ÏÔÌÏÍËÁÍÉ É ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÕÄÅÒÖÁÎÉÑ ÆÒÁÇÍÅÎÔÏ× × ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ. èÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÕÀ ÏÐÅÒÁÃÉÀ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ. íÅÔÁÌÌÏËÏÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÏÂÙÞÎÏ ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ. ïÔÌÏÍËÉ ÌÉÂÏ ÓÛÉ×ÁÀÔ ÍÅÖÄÕ ÓÏÂÏÊ, ÌÉÂÏ ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ÓÐÉÃÅÊ. äÁÌØÎÅÊÛÅÅ ÌÅÞÅÎÉÅ — ËÁË ÐÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÁÌØÃÅ× ÓÔÏÐÙ

ìÅÞÅÎÉÅ

äÉÁÇÎÏÚ ÐÏÍÏÇÁÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔÅ. åÓÌÉ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÎÅÔ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÎÁ 7-10 ÄÎÅÊ. ïÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÔØÓÑ ÌÅÊËÏÐÌÁÓÔÙÒÎÏÊ ÐÏ×ÑÚËÏÊ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ — ÏÎÁ ÐÒÏ×ÏÃÉÒÕÅÔ ÏÔÅË É ÍÁÌÏÜÆÆÅËÔÉ×ÎÁ Õ ÐÏÄ×ÉÖÎÙÈ ÄÅÔÅÊ. ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ É ÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÒÅÐÏÚÉÃÉÀ ÐÏÄ ÍÅÓÔÎÙÍ ÏÂÅÚÂÏÌÉ×ÁÎÉÅÍ. åÓÌÉ ÆÒÁÇÍÅÎÔÙ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÄÅÖÎÏ ÆÉËÓÉÒÏ×ÁÔØ ÇÉÐÓÏÍ, ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÔ ÞÒÅÓËÏÖÎÕÀ ÆÉËÓÁÃÉÀ ÓÐÉÃÅÊ ÉÌÉ ÉÎßÅËÃÉÏÎÎÏÊ ÉÇÌÏÊ.

äÌÑ ÆÉËÓÁÃÉÉ ÏÔÌÏÍËÏ× ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÆÁÌÁÎÇÉ ÐÁÌÅà ÓÇÉÂÁÀÔ, ÐÏÜÔÏÍÕ ÄÏ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÐÉÃÙ ÏÎ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ × ÓÏÇÎÕÔÏÍ ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ. ïÓÔÅÏÓÉÎÔÅÚ ÓÒÅÄÎÅÊ É ÎÏÇÔÅ×ÏÊ ÆÁÌÁÎÇÉ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÔ × ÐÏÌÏÖÅÎÉÉ ÒÁÚÇÉÂÁÎÉÑ. úÁÔÅÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ, ÓÐÉÃÕ ÎÁËÒÙ×ÁÀÔ ÓÔÅÒÉÌØÎÏÊ ÓÁÌÆÅÔËÏÊ É ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÐÅÒÅ×ÑÚËÉ ÞÅÒÅÚ 1-2 ÄÎÑ. óÐÕÓÔÑ 12-15 ÄÎÅÊ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÒÅÂÅÎËÁ ÎÁ ËÏÎÔÒÏÌØÎÙÊ ÓÎÉÍÏË. ðÒÉ ×ÙÑ×ÌÅÎÉÉ ÐÒÉÚÎÁËÏ× ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ËÏÓÔÎÏÊ ÍÏÚÏÌÉ ÓÐÉÃÕ ÕÄÁÌÑÀÔ.

ïÂÝÉÊ ÐÏÄÈÏÄ Ë ÌÅÞÅÎÉÀ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ËÏÓÔÅÊ ÓÔÏÐÙ É ÐÁÌØÃÅ× Õ ÄÅÔÅÊ:

ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÉÌÉ Ó ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÍ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÌÏÎÇÅÔÎÏ-ÃÉÒËÕÌÑÒÎÕÀ ÇÉÐÓÏ×ÕÀ ÐÏ×ÑÚËÕ Ó ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÍÏÄÅÌÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ Ó×ÏÄÁ ÓÔÏÐÙ. ìÅÞÅÎÉÅ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÓÏ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÍ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÂÏÌØÛÉÅ ÔÒÕÄÎÏÓÔÉ, ÔÁË ËÁË ÚÁËÒÙÔÁÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÎÅÂÏÌØÛÉÈ ÒÁÚÍÅÒÏ× ËÏÓÔÎÙÈ ÏÔÌÏÍËÏ×, Á ÎÅÕÓÔÒÁÎÅÎÎÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÐÒÉ×ÏÄÉÔ Ë ÉÚÍÅÎÅÎÉÀ ÐÏÈÏÄËÉ, ÂÏÌÑÍ × ÎÏÇÁÈ É ÂÙÓÔÒÏÊ ÕÔÏÍÌÑÅÍÏÓÔÉ ÒÅÂÅÎËÁ. ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÏÔÌÏÍËÏ× ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÏÇÏ ÕÇÌÁ ÓÕÓÔÁ×ÎÏÊ ÞÁÓÔÉ ÂÕÇÒÁ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ — ÐÑÔÏÞÎÏ-ÔÁÒÁÎÎÏÇÏ ÕÇÌÁ. ÷ ÎÏÒÍÅ ÌÉÎÉÑ, ÓÏÅÄÉÎÑÀÝÁÑ ×ÙÓÛÕÀ ÔÏÞËÕ ÐÅÒÅÄÎÅÇÏ ÕÇÌÁ ÓÕÓÔÁ×Á (ÔÁÒÁÎÎÏ-ÐÑÔÏÞÎÙÊ) Ó ×ÙÓÛÅÊ ÔÏÞËÏÊ ÅÇÏ ÚÁÄÎÅÊ ÓÕÓÔÁ×ÎÏÊ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ, É ÌÉÎÉÑ, ÉÄÕÝÁÑ ×ÄÏÌØ ×ÅÒÈÎÅÊ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ ÂÕÇÒÁ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ, ÏÂÒÁÚÕÀÔ ÕÇÏÌ × ÐÒÅÄÅÌÁÈ ÏÔ 20 ÄÏ 40. ðÒÉ ÔÑÖÅÌÏÍ ÐÅÒÅÌÏÍÅ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÏÔÌÏÍËÏ× ÜÔÏÔ ÕÇÏÌ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÒÁ×ÅÎ ÎÕÌÀ.

÷ Ó×ÑÚÉ Ó ÂÅÚÕÓÐÅÛÎÏÓÔØÀ ÏÄÎÏÍÏÍÅÎÔÎÏÊ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÓËÅÌÅÔÎÏÅ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ ÚÁ ÐÑÔÏÞÎÕÀ ËÏÓÔØ × Ä×ÕÈ ×ÚÁÉÍÎÏ ÐÅÒÐÅÎÄÉËÕÌÑÒÎÙÈ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑÈ. ðÏÓÌÅ ÓÏÐÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÏ× É ÐÏÑ×ÌÅÎÉÑ ÐÅÒ×ÉÞÎÏÊ ËÏÓÔÎÏÊ ÍÏÚÏÌÉ (ÏÒÉÅÎÔÉÒÏ×ÏÞÎÏ ÞÅÒÅÚ 3 ÎÅÄ) ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ ÓÎÉÍÁÀÔ É ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÌÏÎÇÅÔÎÏ-ÃÉÒËÕÌÑÒÎÕÀ ÇÉÐÓÏ×ÕÀ ÐÏ×ÑÚËÕ ÎÁ ÓÒÏË ÄÏ 2 ÍÅÓ Ó ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÎÏÛÅÎÉÅÍ ÓÕÐÉÎÁÔÏÒÏ× × ÔÅÞÅÎÉÅ 1-1,5 ÇÏÄÁ.

ðÒÏÇÎÏÚ É ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÑ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÔÏÐÙ Õ ÄÅÔÅÊ

ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÐÁÌØÃÅ× É ËÏÓÔÅÊ ÐÌÀÓÎÙ ÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙ ÄÌÑ ÌÅÞÅÎÉÑ É ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ. ÷ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ×, ÄÁÖÅ ÐÒÉ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏÍ ÉÓÈÏÄÎÏÍ ÓÍÅÝÅÎÉÉ, ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÊ ÏÂÙÞÎÏ ÎÅ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ. ïÄÎÁËÏ × ÐÅÒÉÏÄ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ ÐÏÓÌÅ ÐÏÄÏÂÎÙÈ ÔÒÁ×Í ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÎÏÓÉÔØ ÏÒÔÏÐÅÄÉÞÅÓËÉÅ ÓÔÅÌØËÉ É ÚÁÎÉÍÁÔØÓÑ ÌÅÞÅÂÎÏÊ ÆÉÚËÕÌØÔÕÒÏÊ.

ðÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÉ ÔÁÒÁÎÎÏÊ É ÐÑÔÏÞÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÐÒÏÇÎÏÚ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ÍÎÏÖÅÓÔ×Á ÆÁËÔÏÒÏ×: ÈÁÒÁËÔÅÒÁ ÐÅÒÅÌÏÍÁ, ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÅÊ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÏ×, ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏ× ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ É Ô.Ä. îÁÉÂÏÌÅÅ ÔÑÖÅÌÙÅ ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÑ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÐÒÉ ÍÎÏÇÏÏÓËÏÌØÞÁÔÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÐÑÔËÉ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ. òÅÁÂÉÌÉÔÁÃÉÏÎÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ × ÔÁËÉÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÂÏÌÅÅ ÄÌÉÔÅÌØÎÙÊ. ÷ÏÚÍÏÖÎÙ ÂÏÌÉ, ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÅ ÐÏÄ×ÉÖÎÏÓÔÉ. óÔÅÐÅÎØ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ ÆÕÎËÃÉÊ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÁ — ÏÔ ÐÏÌÎÏÇÏ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ ÐÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÄÏ ÏÓÔÁÔÏÞÎÙÈ Ñ×ÌÅÎÉÊ ÒÁÚÌÉÞÎÏÊ ÓÔÅÐÅÎÉ ×ÙÒÁÖÅÎÎÏÓÔÉ ÐÒÉ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ.

Источник

Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

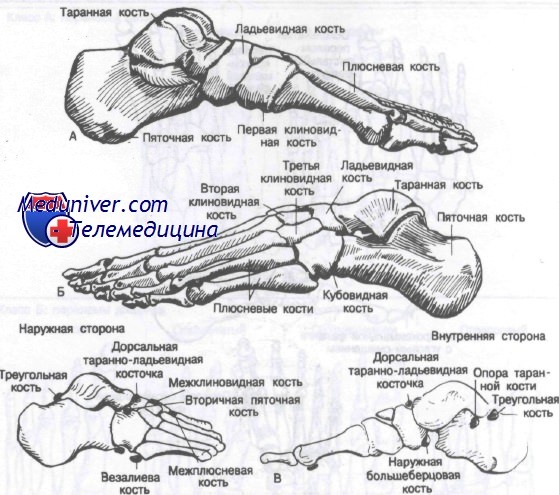

В стопе 28 костей и 57 суставов. Переломы костей стопы встречаются часто и составляют 10% всех переломов. Теоретически стопу можно разделить на три отдела: задний (таранная и пяточная кости), средний (ладьевидная, клиновидные и кубовидная кости) и передний (плюсневые кости фаланги пальцев). Кости стопы, включая типичные сесамовидные, в медиальной и латеральной проекциях показаны на рисунке.

Стопа имеет значительный диапазон нормальных движений, включающих сгибание, разгибание, инверсию и эверсию. Кроме того, частью нормальных движений являются супинация, или сочетание приведения и инверсии, а также пронация, представляющая собой отведение и эверсию. Стопа содержит два свода: продольный (средний отдел стопы) и поперечный (передний отдел стопы). В норме давление массы тела равномерно распределяется на передний отдел и пятку.

Давление на головки плюсневых костей неравномерно, поскольку головка I плюсневой кости принимает массу в два раза большую, чем остальные четыре. Максимальная нагрузка на стопу приходится в фазу отталкивания при ходьбе и беге.

Переломы костей стопы, как правило, являются результатом воздействия трех основных механизмов повреждения, включающих прямой механизм травмы, непрямой механизм травмы и перегрузку. Рентгенологическая диагностика переломов костей стопы нередко затруднена наличием вторичных центров окостенения и сесамовидных костей. Наиболее часто встречающиеся сесамовидные кости — это os trigonum, os tibiale externum, os peroineum и os vesalcanum. Их можно отличить от перелома по гладким плотным очертаниям костей.

Классификация, использованная в нашей данной статье, отличается от классификации, применяемой в остальной части статей на сайте. Поскольку вывихи костей стопы (за исключением межфаланговых сочленений) почти всегда сочетаются с переломами, авторы включили их в стать. о переломах.

Классификация переломов и вывихов костей стопы

I. Переломы пяточной кости:

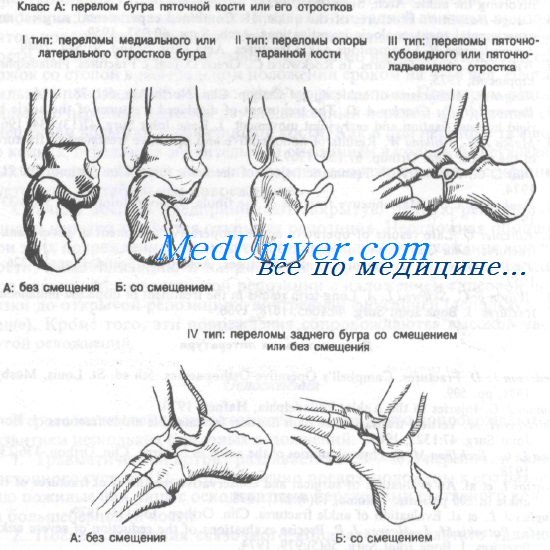

Класс А: переломы бугра пяточной кости или его отростков

Класс Б: переломы тела пяточной кости

II. Переломы таранной кости:

Класс А: малые переломы

Класс Б: большие переломы

Класс В: переломовывихи

III. Вывихи таранной кости

IV. Переломы и вывихи костей предплюсны:

Класс А: переломы ладьевидной кости

Класс Б: переломы кубовидной и клиновидной костей

V. Переломовывихи в предплюсне-плюсневых суставах

VI. Переломы плюсневых костей:

Класс А: перелом шейки плюсневой кости

Переломы пяточной кости

Пяточная кость — самая крупная из всех костей предплюсны, играет роль трамплина, выполняя эластическую опорную функцию. Среди всех костей предплюсны пяточная кость подвергается переломам чаще других; они составляют 60% всех переломов этого отдела. На подошвенной стороне пяточной кости имеются медиальный и латеральный отростки бугра пяточной кости, которые служат точками прикрепления подошвенной фасции и мышц. Основной сустав пяточной кости — это пяточно-таранный, или подтаранный, сустав. Среди неотрывных переломов пяточной кости 75% переломов проходят через подтаранный сустав. Из них 75% являются компрессионными.

Используемая классификация представляет собой упрощенную систему Rowe, основанную на принципах лечения и прогноза.

Класс А: переломы бугра пяточной кости или его отростков

Класс Б: переломы тела пяточной кости

Класс А: перелом бугра пяточной кости

Класс А: I тип переломы медиального или латерального отростков бугра. Эти переломы можно разделить на повреждения без смещения и со смещением. Прогноз при них обычно очень хороший.

Эти переломы, как правило, являются следствием воздействия отводящей или приводящей силы, что происходит при падении на пятки, в то время как стопа находится в положении инверсии или эверсии. При эверсии имеется большая вероятность повреждения медиального отростка бугра пяточной кости, при инверсии — латерального. Обычно больной сообщает о прыжке с высоты с приземлением на подвернутую внутрь или наружу стопу.

Больной жалуется на боль, припухлость и болезненность по задне-наружной или задневнутренней поверхности пятки. В голеностопном суставе может сохраняться полный объем движений, однако резкое переразгибание стопы оказывается болезненным.

Рентгенограммы пяточной кости должны включать прямую, боковую и аксиальную проекции. По клиническим показаниям делают снимки голеностопного сустава.

Более четверти (26%) переломов пяточной кости сочетаются с другими повреждениями нижних конечностей; 10% переломов пяточной кости оказываются двусторонними, а 10% переломов сопутствуют компрессионные переломы поясничных позвонков.

Лечение перелома пяточного бугра. Переломы пяточного бугра или его отростков без смещения можно лечить прикладыванием льда, приподнятым положением конечности и наложением толстой давящей повязки. Через 1—2 нед следует наложить хорошо отмоделированный гипсовый сапожок и оставить его до полного сращения кости. Частичная нагрузка при ходьбе на костылях должна длиться по меньшей мере 8 нед. Переломы со смещением требуют репозиции, которую обычно достигают закрытым способом. Затем следует наложить хорошо отмоделированную гипсовую повязку до сращения костей. Некоторые авторы рекомендуют открытую репозицию с внутренней фиксацией, поэтому в этих случаях необходима ранняя консультация ортопеда.

Осложнения перелома пяточного бугра. Отдаленные последствия этих переломов могут оказаться неблагоприятными. Они могут осложниться посттравматическим артритом с тугоподвижностью в суставе и хроническими болями, а в более позднем периоде — образованием шпоры, сопровождающейся хронической болью и ущемлением нерва.

Класс А: II тип переломы опоры таранной кости

В изолированном виде это повреждение встречается редко. Наиболее частым механизмом повреждения является осевая компрессия на пятку при выраженной инверсии стопы.

Больной жалуется на боль, болезненность при пальпации и припухлость несколько дистальнее внутренней лодыжки и по внутренней поверхности пятки. Боль усиливается при инверсии стопы или переразгибании большого пальца вследствие тяги за сухожилие длинного сгибателя большого пальца, проходящего ниже удерживателя таранной кости.

Для диагностики этих переломов могут понадобиться обычные рентгенограммы, дополненные снимками в сравнительных аксиальных проекциях.

Лечение этих переломов включает лед, приподнятое положение конечности и иммобилизацию давящей повязкой в течение 24—36 ч. Затем переломы без смещения лечат гипсовой повязкой с разгрузкой конечности в течение 8 нед. Прогноз при этих повреждениях очень хороший.

Класс А: III тип переломы пяточно-кубовидного и пяточно-ладьевидного отростков

Это нетипичный отрывной перелом, возникающий, как правило, вследствие отведения стопы, находящейся в положении подошвенного сгибания. Данное положение приводит к натяжению бифуркационной связки, прикрепляющейся как к пяточной, так и к кубовидной и ладьевидной костям. Сильное напряжение приводит к разрыву связки или отрывному перелому пяточной кости в месте ее сочленения с кубовидной или ладьевидной костями.

Обычно в анамнезе у больного отмечаются «выворачивание» стопы и жалобы на боль, припухлость и болезненность при пальпации дистальнее наружной лодыжки.

Для обнаружения перелома достаточно рентгенограмм в обычных проекциях. Для определения скрытых переломов особенно информативным может оказаться снимок заднего отдела стопы в боковой проекции.

Лечение этих повреждений включает лед, приподнятое положение конечности и нагрузку на конечность по мере переносимости. Гипсовой иммобилизации лучше избегать, поскольку нередким осложнением после нее является хроническая тугоподвижность сустава.

Класс А: IV тип — переломы заднего бугра пяточной кости со смещением и без смещения

Наиболее частым механизмом повреждения при этом отрывном переломе является натяжение пяточного (ахиллова) сухожилия, что случается при падении или прыжке с приземлением на стопу, находящуюся в положении тыльного сгибания при разогнутом коленном суставе.

Больной жалуется на боль, припухлость и болезненность при пальпации над местом перелома, невозможность наступить на пятку и слабое подошвенное сгибание стопы.

Достаточно рентгенограмм в обычных проекциях, особенно в боковой.

Лечение перелома заднего бугра пяточной кости. При переломах без смещения накладывают гипсовую повязку с полной разгрузкой конечности и стопой в положении эквинуса сроком на 6—8 нед. Настоятельно рекомендуется ранняя консультация ортопеда. Переломы со смещением требуют открытой репозиции с внутренней фиксацией.

Видео анатомии пяточной кости

Посетите раздел других видео уроков по анатомии человека.

— Также рекомендуем «Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник