Перелом первой фазы

Содержание:

- Что такое перелом кости?

- Причины переломов

- Виды переломов

- Фазы срастания переломов

- Лечение

Что такое перелом кости?

Перелом – разрушение кости с последующим отделением частей. Может быть вызван ударом или различными

отеками или воспалением.

Есть несколько осложнений, которые могут возникнуть после переломов:

как только кость разрушится, её осколки могут повредить мягкие ткани, что приведет к дополнительным травмам и кровотечению;

может наступить паралич из-за повреждения нервных клеток осколками кости или самой костью;

при открытых переломах возрастает опасность занесения инфекции с последующем гнойном воспалением;

перелом может привести к травматизму жизненно важных органов, таких как мозг, если травмирован или переломан череп, либо легкие, сердце и т. д., если сломаны ребра.

Причины переломов

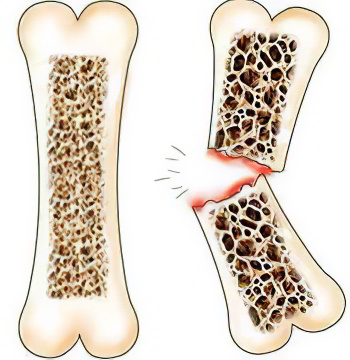

Можно разделить переломы на две

большие группы. Причиной переломов первой группы является воздействие на кость

различных сил: падение, удар и другое. Причиной переломов второй группы

является ослабленность самой кости и её хрупкость.

При втором виде опасность

перелома возрастает в несколько раз. Доходит даже до того, что при ходьбе

человек тоже может сломать ногу. Здесь

причина заключается в том, что это патология самой кости, а не воздействие на

нее со стороны. Зачастую на это влияют

разные болезни, такие как остеопороз и различные опухоли тканей. Если вы болеете остеопорозом, то вам, как и было сказано выше, может быть достаточно просто встать – и ваша кость может сломаться. У старых людей очень распространен

перелом шейки бедра. Что касается открытых переломов, то чаще всего они

возникают в местах голени, то есть ног, а также бывает и на руках, там, где слой кожи тонок. Если же

падать с высоты, то вероятнее всего будет перелом позвоночника или грудной

клетки, то есть ребер.

Виды переломов

Различают два вида переломов: травматические и патологические переломы:

Травматические переломы появляются из-за того, что на кость воздействует непродолжительная, но достаточно мощная сила.

Патологические переломы – это действие различных болезней, которые воздействуют на кость, разрушая её . Перелом в данном случае происходит случайно, вы даже и не замечаете этого.

Также различают открытые и закрытые переломы:

Закрытые переломы, как правило, не видно, и деформация кожи из-за осколков не происходит.

Что касается открытых переломов, то тут происходит всё наоборот. Как только произошел перелом открытого типа, то в рану сразу попадает инфекция, которая впоследствии может распространиться по всему организму. Очень редки для простого народа переломы огнестрельного типа, но такие тоже существуют.

Также переломы можно делить по тому, на сколько частей сломалась кость или сместилась ли она (перелом со смещением и без смещения)

Переломы можно подразделить по самой форме перелома, исходя из направления линии перелома на:

Поперечные

V-образные

Винтообразные

Косые

Продольные

T-образные

Также могут быть переломы по типам костей:

Перелом шейки бедра

Перелом руки

Перелом лучевой кости

Перелом ноги

Перелом позвоночника

Перелом копчика

Перелом ключицы

Перелом голени

Перелом плечевой кости

Перелом челюсти

Перелом носа

Перелом стопы

Перелом таза

Перелом черепа

Перелом берцовой кости

Фазы срастания переломов

После перелома поврежденные кости у большинства людей срастаются по хондробластическому типу. Хондробласты – это самые молодые и активные клетки хрящевой ткани. Они имеют сплюснутую форму, располагаются внутри надхрящницы и по всей толще хрящевой ткани. На этапе роста и сращения костей в хондробластах происходит процесс митотического деления и ферментации. Иными словами, способностью к росту скелета и его восстановлению после травм человек обязан хондробластам.

На месте перелома образуется хрящевая костная мозоль. Этот процесс продолжается несколько месяцев, и включает в себя четыре основных фазы.

Первая фаза – катаболическая (7-10 дней):

В окружающих место перелома мягких тканях развивается асептическое (то есть, без участия микробов) воспаление;

Происходят обширные кровоизлияния;

Кровообращение в тканях вокруг перелома нарушается в результате застоя крови;

Токсические продукты асептического воспаления вбрасываются в кровоток и разносятся по организму, что и объясняет общее плохое самочувствие больного (повышение температуры, слабость, озноб, тошноту);

Вокруг места перелома повышается ферментативная клеточная активность;

На поверхности излома костей идут некротические процессы (появляются микроскопические изъязвления и участки отмирания);

Признаков срастания сломанных костей пока не наблюдается.

Вторая фаза – дифференциальная (7-14 дней):

Запускается процесс образования фиброзно-хрящевой мозоли (в месте перелома активно продуцируются новые клетки: хондробласты, фибробласты, остеобласты, остеокласты и хондроциты);

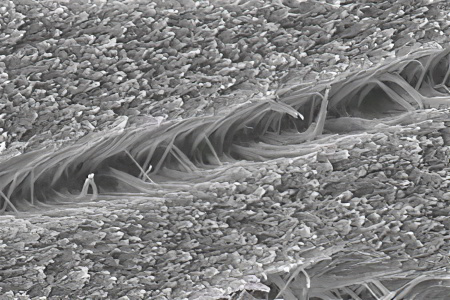

В этих клетках происходит биосинтез гликозаминогликанов (молекул полимерных углеводов), главный из которых – хондроитинсульфат, его в молодой хрящевой ткани содержится до двух третей. Хондроитинсульфат – это вещество, чьи углеводные цепи на 90% идентичны моносахаридам галактозамину и глюкозамину;

Постепенно формируется основа будущей костной мозоли – метрикс. В клетках вокруг места перелома активно вырабатываются волокна коллагена. На данном этапе мозоль ещё является фиброзно-хрящевой, то есть, в ней отсутствуют русла кровоснабжающих сосудов. Она питается жидкостью из внесосудистого пространства, которой почти в десять раз больше, чем во внутрисосудистом пространстве. За счет этой разницы происходит процесс осмоса – односторонней диффузии жидкости через клеточные мембраны в сторону большей концентрации.

Третья фаза – первично-аккумулятивная (2-6 недель):

Из окружающих тканей в фиброзно-хрящевую мозоль постепенно прорастают мелкие капилляры, которые образуют сосудистую сеть будущей костной мозоли;

Молекулы хондроитинсульфата, располагающиеся в митохондриях хрящевых клеток, соединяются с ионами фосфатов и кальция;

Регулирующий фермент цитратсинтетаза и главный переносчик энергии в клетках – аденозинтрифосфат (АТФ) помогают активному синтезу фосфата кальция. Затем молекулы хондроитинсульфата соединяются с фосфатом кальция, выходят во внеклеточное пространство и уже там вступают в реакцию с коллагеном;

В этот период в хрящевой ткани также сильно повышается концентрация ионов кремния и магния. С участием этих элементов из фосфата кальция и коллагена на месте перелома и образуется первичная костная мозоль. Пока она ещё очень слабо минерализована, не имеет упорядоченной кристаллической структуры и поэтому недостаточно прочна.

Четвертая фаза – минерализационная (2-4 месяца):

Во внеклеточном пространстве первичной костной мозоли образуется молекулярный комплекс из хондроитинсульфата и коллагенпирофосфата кальция;

Эти молекулы вступают в реакцию с фосфолипидами, в результате чего получается кристаллический гидроксиапатит;

Кристаллы гидроксиапатита, в свою очередь, оседают вокруг волокон коллагена особым образом – так, чтобы их оси располагались под углом 41 градус относительно друг друга;

Из этого тандема получаются первые ядра кристаллизации костной мозоли. Причем, они могут увеличиваться в размерах, питаясь неорганическими ионами из жидкости окружающих мягких тканей. Этот процесс называется первичной минерализацией кости;

Затем происходит вторичная минерализация – образуются межкристаллические связи вокруг ядер. По окончании этого этапа можно говорить о полном завершении срастания перелома.

Особенности течения фаз

Выше приведены усредненные данные о ходе течения и продолжительности каждой фазы срастания костей. Расчеты сделаны, исходя из того, что перед нами относительно здоровый пациент, а травма не отличается повышенной сложностью.

Но переломы бывают разные, и скорость выздоровления напрямую зависит от многих факторов:

Типа перелома (открытый или закрытый, множественный или единичный, на одной кости или на нескольких);

Возраста больного (у пожилых людей сращение костей может длиться более полугода, а у подростков оно может завершиться и за месяц);

Общего состояния здоровья (уровня минерализации костей, качества крови, тонуса мышечной ткани);

Наличия или отсутствия отягчающих факторов (сопутствующих болезней и травм) – чем больше повреждений костей, органов и мягких тканей получено пациентом в результате травмы, тем дольше будет продолжаться процесс реабилитации.

Лечение

При закрытом переломе пациента успокаивают каким-либо обезболивающим средством,

которое вкалывается в место перелома. Переломанное место укрепляется, например,

шиной, чтобы кость и её отломанная честь были в неподвижном состоянии. Если

перелом открытого типа, то тут также

снимают боль и приводят в чувство пострадавшего, но только так, чтоб он был в

адекватном состоянии, потом кровотечение следует остановить, зажав раны. Кость

также закрепляется в шине и в немедленном порядке пострадавшего доставляют в

больницу. Если кровотечение не останавливается, а это происходит при артериальном или венозном повреждении, то выше пораженного участка накладывается

жгут.

По приезде в больницу пациенту будут вправлять кость, но это всё будет

происходить только под полным обезболиванием или, например, наркозом. Если

перелом недостаточно будет виден, то кожу немного разрезают. Кость закрепляют при помощи гипса.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

На данный момент времени всё лечение переломов можно подразделить на два вида:

Консервативное – при помощи всё того же гипса. Так лечили ещё в давние времена. Сейчас так лечатся только незначительные переломы или трещины в костях;

Оперативное – кость может быть сведена или притянута при помощи всевозможных спиц, трубок, также используются всевозможные химические элементы.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Репаративная регенерация кости после травмы представляет собой сложный биологический процесс, который начинается непосредственно после перелома и развивается на основе физиологической регенерации.

Кровь, излившаяся из поврежденных внутрикостных и мышечных кровеносных сосудов, и отечная жидкость образуют вокруг костных отломков экстравазат, который свертывается; уже со 2-го дня в него врастают размножающиеся мезенхимальные клетки вместе с сосудистыми образованиями. Возникновение мезенхимальной ткани стимулируется продуктами тканевого распада, образующимися в области перелома.

Организация и одновременное рассасывание экстравазата вокруг отломков завершаются к 5-7-му дню. В щели между отломками еще остаются жидкая кровь и тканевый детрит. Наличие обширной гематомы замедляет процессы организации и ведет к задержке консолидации.

К 5-12-му дню после травмы в результате организации экстравазата образуется рыхлая соединительная ткань, соединяющая отломки так называемой первичной мягкой мозолью, которая впоследствии заменяется примитивной губчатой и, наконец, зрелой костью. Первые балочки костной мозоли появляются уже через 4-5 дней после травмы.

Характерной особенностью мезенхимальной ткани в зоне перелома является тенденция при нормальных условиях превращаться в остеогенную ткань, продуцирующую кость.

Восстановление целости поврежденной кости происходит благодаря пролиферации клеток периоста, эндоста и параоссальных тканей, обладающих способностью превращаться в остеогенную или остеобластическую ткань. Преобразование недифференцированной мезенхимальной ткани в остеогенную активизируется наличием отломков поврежденной кости.

Клинические наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что надкостница обладает высокой регенеративной способностью. На рентгенограммах сросшихся переломов с большим расхождением отломков часто видно, что оба конца отломков окружены обширно разросшейся периостальной мозолью.

Подробнее…

При плотном соприкосновении отломков щель между ними заполняется интермедиарной мозолью, образовавшейся за счет эндоста и ретикулярных клеток костного мозга. Эндост и ретикулярные клетки костного мозга, участвующие в образовании интермедиарной мозоли, не всегда обладают достаточным регенеративным потенциалом. Не случайно переломы шейки бедра, ладьевидной (скафоидной) кости кисти и других костей, не покрытых надкостницей, медленно срастаются и то лишь при условии полного плотного сближения и длительной неподвижности отломков. Вместе с тем это доказывает, что в тех областях, где отсутствует надкостница, восстановление кости возможно только за счет эндоста и ретикулярных клеток костного мозга. Заживление переломов губчатой кости, а также восстановление кости при плотном сближении отломков компактной кости происходят главным образом за счет эндоста и ретикулярных клеток костного мозга. В этих случаях периостальная мозоль на рентгенограммах бывает едва заметной.

Неправильно было бы считать, что в репаративной регенерации ткани участвуют порознь, что каждая из них играет самостоятельную роль. «Заживление костного перелома идет за счет жизнедеятельности всего костного органа в целом, а процессы, совершающиеся в его составных частях, гармонически сочетаются со структурными и функциональными особенностями поврежденной части костной системы» (А. В. Русаков, 1959). Такой же точки зрения придерживаются Т. П. Виноградова (1970), Г. И. Лаврищева (1970), F. С. McLean, W. Bloom (1941) и др. Количество хрящевых элементов, участвующих в процессе образования костной мозоли, пропорционально степени смещения и подвижности отломков. Если подвижность отломков велика, то хрящевые образования не замещаются костью, восстановления кости не происходит и образуется ложный сустав с фиброзно-хрящевым перекрытием концов костных фрагментов. При точном сопоставлении и хорошем обездвижении отломков образуется мало хрящевой ткани или она совсем отсутствует: скорее возникает первичная мозоль, включающая значительные участки оссифицированной ткани.

Одновременно с развитием мозоли образуется эндостальная новая кость, которая в конце концов закупоривает костный канал обоих фрагментов губчатой костной тканью. Таким образом, в этой фазе два костных конца заключены в массе мозоли, которая состоит из соединительной ткани, хряща и губчатой кости. Кость и хрящ формируются в островки внутри мозоли; эти островки могут сливаться, образуя участки остеоидной и хондроидной ткани. Когда мозоль достаточно окрепнет, она в соответствии с функциональными требованиями постепенно замещается зрелой костью.

Если было достигнуто хорошее сопоставление отломков, то восстанавливается костномозговой канал, который постепенно приобретает нормальные контуры. Если же сращение отломков наступило при значительном смещении, особенно при сращении отломков боковыми поверхностями, костномозговой канал может не восстановиться.

Образование пластинчатой зрелой кости на месте перелома происходит медленно. Каждая трабекула первичной мозоли благодаря остеокластам резорбируется и замещается костными пластинками. Избыточная ткань рассасывается, а восстановленная кость на месте перелома под влиянием функции конечности структурно перестраивается. У детей структура и форма костей легче перестраиваются под влиянием функции, а оставшаяся деформация в процессе роста часто исправляется.

Первичная мозоль состоит из нескольких слоев:

- наружной (или периостальной),

- внутренней (или эндостальной),

- промежуточной (или интермедиарной) мозоли.

Пять фаз сращения перелома

Рассматривая восстановление кости как единый процесс, можно все же условно выделить в морфологической картине пять фаз.

- Первая фаза – образование мезенхимальной ткани. Начинается непосредственно после травмы. В области перелома кости из гематомы, отечной жидкости и фибрина образуется своеобразный желеподобный «первичный клей» (А. В. Русаков, Т. П. Виноградова, А. В. Смольянников, 1959).

- Вторая фаза – дифференциация клеточных элементов и образование волокнистых структур. В процессе преобразования мезенхимальной ткани в остеогенную образуется соединительная и хрящевая ткань, характеризующаяся наличием коллагеновых волокон и клеточно-волокнистых тканей, на основе которых в дальнейшем откладывается костное вещество.

- Третья фаза – выпадение остеоида. В коллагеновых волокнах соединительнотканной мозоли начинают возникать очаги оплотнения – гомогенизации (по R. Leriche, A. Policard, 1926) с образованием сплошной массы вследствие выпадения белка, на основе которого образуются примитивные остеоидные балочки, сначала единичные, а затем в виде густой сети.

- Четвертая фаза – образование и обызвествление остеоидной мозоли. По времени третья и четвертая фазы сближены между собой, т. е. обызвествление начинается вслед за отложением остеоида. Оссификация мозоли происходит в основном за счет кальция крови, куда он поступает из всей костной системы; кроме того, кальций попадает в мозоль и непосредственно из соседних с переломом участков кости.

- Пятая фаза — перестройка мозоли с замещением незрелых костных структур более зрелыми и адаптация к статодинамическим условиям. Костная мозоль перестраивается соответственно функциональным требованиям происходит рассасывание одних структур и создание и укрепление других. Процесс аппозиции и резорбции происходит при участии остеобластов и остеокластов. Перестройка окончательной мозоли продолжается месяцы и даже годы, что зависит от положения сращенных отломков, величины мозоли и соответствия оси конечности статодинамическим функциональным требованиям.

Изменения морфологического порядка характеризуются соответствующими биохимическими сдвигами среды в области переломов. Вначале в зоне перелома происходит распад поврежденных клеток и тканей, в результате чего возникает травматическое воспаление, характеризующееся сдвигом ионной среды в кислую сторону и продолжающееся 2-3 нед после перелома. Оно характерно для фазы образования и дифференциации мезенхимальных тканей.

Накопление ионов калия, а также таких продуктов распада, как гистамин, метиламин и ацетилхолин, вызывает расширение сосудов, вследствие чего усиливается обмен веществ.

В период травматического воспаления гиперемия в области перелома в свою очередь обусловливает рассасывание кости на концах отломков с переносом кальция в окружающие ткани. Это рассасывание прекращается после уменьшения гиперемии. Через несколько дней содержание фосфатов в зоне перелома увеличивается, превышая в 6-8 раз нормальный уровень. Фосфатаза освобождает фосфаты путем гидролиза органических соединений фосфорной кислоты плазмы, что вызывает перенасыщение фосфатами кальция жидкости, омывающей кость. Избыток фосфатов определяется примерно 10 нед, т. е. в течение II, III и IV стадий восстановления кости.

Стихание травматического воспаления и ощелачивание среды благоприятствуют выпадению третичного фосфата кальция – основного компонента солей кости, которая содержит также карбонат кальция и гидроокись кальция. На первых порах соли кальция при участии органических веществ осаждаются в первичной костной мозоли в крупнозернистой форме, затем в окончательной костной мозоли превращаются в тонкие кристаллы.

С возвращением реакции среды к норме и окончательным оформлением структуры костной мозоли прекращается автоматизм мозолеобразования.

Таким образом, при восстановительном остеогенезе наблюдаются два основных процесса. Первый состоит в том, что вначале формируется соединительнотканная органическая матрица, которая соединяет отломки между собой. В основе этого процесса лежат дифференцировка остеобластических клеток и биосинтез сложного коллагенового белка. Второй процесс состоит в осаждении, пропитывании и обызвествлении образовавшегося белкового вещества за счет солей, растворенных в окружающей среде и доставляемых в растворенном виде током крови из всей костной системы.

Следует подчеркнуть, что в организме человека обычно имеются в достаточном количестве материалы, необходимые для кальцификации вновь сформированной костной матрицы. Лишь при заболевании, серьезно нарушающем всасывание и выделение из желудочно-кишечного тракта, либо при слишком стремительном выделении кальция или фосфатов через почки кальцификация мозоли может нарушиться.

В скелете взрослого человека непрерывно происходит уравновешенный процесс восстановления и рассасывания костной ткани. Восстановление кости на месте перелома целиком зависит от нормальных соотношений этих двух параллельных процессов. При образовании мозоли процессы созидания костной ткани на месте перелома должны в значительной степени превышать рассасывание, пока заживление не будет завершено. Вслед за этим процесс рассасывания временно может превысить восстановительный процесс, пока избыток мозоли не рассосется и не произойдут перестройка и приспособление мозоли к статодинамическим условиям. Колеблющиеся соотношения этих двух процессов придают кости биологическую пластичность.

При восстановлении целости атрофичных или порозных костей, вначале также образуется первичная мягкая мозоль, соединяющая концы отломков. Чтобы создать эту первичную мозоль, организм мобилизует все свои местные и общие резервы независимо от того, насколько они истощены. Качество окончательно сформировавшейся мозоли обычно соответствует кости, из которой она происходит. В заключительной стадии развития окончательной костной мозоли при наличии общего остеопороза формируется такая же порозная костная структура.

Известно, что при небольшом смещении отломков или в тех случаях, когда оно совсем отсутствует, костная мозоль будет минимальной. На рентгенограммах такая мозоль при наличии остеопороза может быть почти не видна. Это иногда дает повод к ошибочному заключению, что сращение не наступило, особенно когда имеется предвзятое мнение о плохом срастании переломов, например у старых людей. Между тем основное отличие окончательно сформировавшейся мозоли у старого и молодого человека состоит лишь в том, что в старческом возрасте мозоль, так же как и сама кость, менее плотна, более хрупка, порозна, ее выносливость к нагрузке и сопротивление к внешнему насилию понижены.

Иначе говоря, восстановленная кость после перелома вновь приобретает лишь прежние сниженные качества старческой кости.

Клинические стадии сращения перелома

Клинически мы различаем четыре стадии сращения кости после травмы.

- Первая стадия – первичное спаяние, или склеивание, отломков – наступает в течение первых 3-10 дней. Отломки подвижны и легко смещаются. Первая клиническая стадия первичного склеивания соответствует первой и началу второй фазы морфологического восстановления. Нежную зародышевую ткань необходимо оберегать от травматизации.

- Вторая стадия – сращение отломков мягкой мозолью – продолжается 10-50 дней и более после травмы и соответствует концу второй и третьей фаз морфологического восстановления.

- Третья стадия – костное сращение отломков – наступает через 30- 90 дней после травмы и соответствует четвертой морфологической фазе восстановления. Окончание этой стадии определяется на основании клинических признаков: отсутствие симптома упругой деформации, т. е. податливость мозоли на изгиб и безболезненность при этом в области перелома. Рентгенологически вначале процесс оссификации мозоли может быть еще не полностью завершен. К концу этого периода рентгенологически устанавливается сращение отломков, что служит показанием к прекращению иммобилизации.

- Четвертая стадия – функциональная перестройка кости соответствует пятой фазе морфологического восстановления кости и может продолжаться до года и более. Клинически и рентгенологически имеются признаки крепкого сращения отломков зрелой костью.

Наблюдая заживление переломов, мы встречаем разнообразнейшие формы мозоли, начиная от почти незаметного сращения до обширных и причудливых образований, охватывающих концы отломков кости.

Идеальным типом восстановления кости после перелома будет такой, когда наряду с незаметной или едва заметной мозолью произойдет полное восстановление формы и опорной функции кости.

Некоторые переломы, как уже указывалось, срастаются при помощи едва заметной мозоли. Отломки как бы непосредственно соединяются, склеиваются между собой. Обычно такой вид сращения наблюдается при отсутствии смещения, плотном сближении отломков и неподвижности на месте перелома, когда фрагменты плотно прилегают друг к другу, а также при поднадкостничных и хорошо вправленных переломах. Гематома в этих случаях небольшая. Окружающие ткани повреждаются мало. Травматическое воспаление на месте перелома сравнительно кратковременное, процессы рассасывания проявляются нерезко, сама костная ткань незначительно страдает и омертвевших тканей мало. Срок заживления такого перелома относительно небольшой.

Процесс восстановления кости после перелома с образованием едва заметной и полноценной мозоли протекает наиболее совершенно. По аналогии с заживлением ран мягких тканей первичным натяжением наиболее совершенное костное сращение отломков при отсутствии смещения и наличии плотного соприкосновения их по плоскости перелома преимущественно интермедиарной костной мозолью мы назвали первичным, или прямым, заживлением (А. В. Каштан, 1948).

В противоположность описанному выше виду восстановления кости при переломах очень часто наблюдается менее совершенное их заживление, сопровождающееся интенсивным разрастанием мозоли. Такая мозоль наблюдается преимущественно при закрытых переломах с большим смещением, при открытых и огнестрельных повреждениях костей, сопровождающихся развитием инфекции, при плохой иммобилизации и нарушающейся неподвижности отломков.

Несмотря на объемное разрастание такой мозоли и большие ее размеры, вначале она длительно остается малоустойчивой и легко деформируется. Внутри мозоли нередко имеются полости, содержащие грануляционную, волокнистую соединительную и хрящевую ткани, которые в дальнейшем также замещаются костью. Постепенно такая мозоль уплотняется, больше кальцинируется и становится достаточно прочной и устойчивой. Процесс образования такой мозоли ничем не отличается от обычной регенерации кости, но пролиферационные процессы выражены резче, причем мозоль преимущественно образуется из периоста и параоссальной ткани и носит вначале не вполне зрелый характер. Срок костного сращения в таких случаях при одинаковых локализациях перелома более продолжителен, чем при первичном его заживлении. По аналогии с заживлением ран (при разошедшихся краях) вторичным натяжением такое восстановление кости с избыточным образованием мозоли мы называем вторичным, или непрямым, заживлением.

В эксперименте на собаках (Г. И. Лаврищева, Э. Я. Дубров, 1963) было установлено, что при плотном соприкосновении отломков для образования соединяющего клеточного регенерата требуется узкое микроскопическое пространство (до 100 мкм) между отломками. Эта щель необходима для прорастания соединительной ткани – источника интермедиарной мозоли. Только в таком случае может возникнуть между отломками соединяющая костная структура. Подобное заживление наблюдалось Г. А. Илизаровым и В. И. Стецулой (1965) при сращении костей в эпифизарной зоне повреждения. По данным J. Charnley и S. Bacer (1952), первичному заживлению переломов предшествует формирование фиброзного сращения. В. И. Стецула (1963) указывает, что при плотном контакте опилов образование на раневой поверхности костных концов скелетогенной ткани, продуцирующей костные балочки, сразу же приводит к первичному костному сращению при малом объеме регенерата. При этом в регенерате на стыке костных концов не отмечается образования хрящевой и фиброзной тканей.

Проведенные нами многочисленные исследования патологоанатомических препаратов, а также изучение архитектоники на костных шлифах и рентгенограммах при переломах костей показывают, что при вторичном, или непрямом, заживлении перелома нет «идеального» восстановления структуры и формы кости на месте перелома.

Наряду с такими двумя крайними типами заживления переломов имеются промежуточные формы. Введение понятий «первичное, или прямое», заживление перелома и «вторичное, или непрямое», представляет не только теоретический интерес, но имеет и практическое значение. Некоторые переломы, например медиальные переломы шейки бедра, переломы ладьевидной кости и др., не покрытых надкостницей, могут срастись только первичным, или прямым, заживлением за счет эндоста и ретикулярных клеток костного мозга.

Полное анатомическое восстановление кости путем прямого сращения в ряде случаев имеет значение для восстановления функции. При вторичном, или непрямом, заживлении внутрисуставного перелома, несмотря на сращение отломков, функция сустава нарушается и развивается травматический артроз.

Переломы, сросшиеся первичным заживлением, не дают укорочений. Сроки сращения переломов костей одной и той же локализации при первичном заживлении короче, чем при вторичном.

doclvs.ru

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Материал применяется только с целью обучения и ознакомления, и используется в рамках цитирования и/или как объект обсуждения.

Источник