Перелом отто

ПОТТА ПЕРЕЛОМ (P. Pott, англ. хирург, 1714—1788) — перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости с подвывихом или вывихом стопы кзади или кзади и кнаружи. Описан П. Поттом в 1769 г. в работе о переломах и смещениях.

Возникает вследствие насильственного поворота стопы кнаружи с одновременным подошвенным сгибанием. Вначале происходит отрывной перелом внутренней лодыжки. Вальгирование стопы увеличивается, таранная кость давит на наружную лодыжку и задний отдел суставной поверхности большеберцовой кости, что ведет к их перелому. Линия перелома наружной лодыжки чаще косая, при этом нередко разрываются связки между большеберцовой и малоберцовой костями, которые расходятся с образованием так наз. межберцового диастаза. В зависимости от объема разрушений в области межберцового синдесмоза или заднего края большеберцовой кости формируется задний или задненаружный подвывих или вывих стопы. Т. о., возникает сложный комплекс повреждений костно-связочного аппарата.

При осмотре заметна выраженная деформация голеностопного сустава. Передний отдел стопы укорочен, латеральный край приподнят и отклонен кнаружи. Ось голени и стопы нарушена, пятка находится в вальгусной положении. Контуры пяточного (ахиллова) сухожилия сглажены, а передний край большеберцовой кости отчетливо выступает, иногда кожа над ним натянута, как парус, что свидетельствует о значительном смещении таранной кости и всей стопы кзади. Активные и пассивные движения стопы резко ограничены и болезненны.

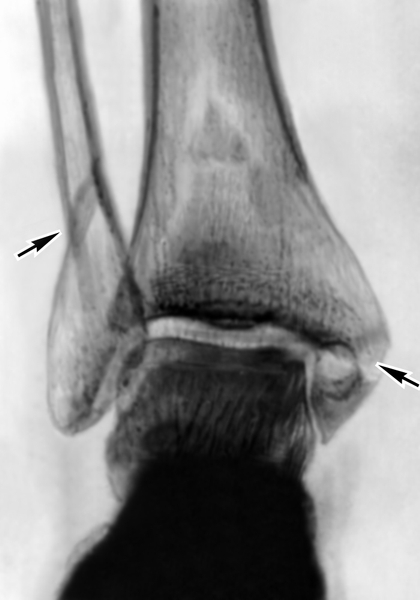

Рис. 1. Рентгенограммы правого голеностопного сустава при переломе Потта в переднезадней (а) и боковой (б) проекциях: в переднезадней проекции видны переломы наружной и внутренней лодыжек (указаны стрелками) и наружный подвывих стопы; в боковой проекции видны переломы заднего края большеберцовой кости и наружной лодыжки (указаны стрелками) и задний подвывих стопы.

На рентгенограмме в переднезадней проекции виден поперечный перелом внутренней и косой — наружной лодыжки. Обе лодыжки вместе с таранной костью смещены кнаружи, блок таранной кости в положении вальгуса (подвывих кнаружи). В области метаэпифиза большеберцовой кости определяется тень треугольной формы, разной величины, в зависимости от размеров фрагмента заднего края. На профильном снимке суставные поверхности таранной и большеберцовой кости не конгруэнтны. Блок таранной кости и наружная лодыжка смещены кзади, величина смещения зависит от степени заднего подвывиха. Задний край большеберцовой кости находится выше суставной линии (рис. 1).

Рис. 2. Рентгенограммы правого голеностопного сустава при переломе Потта в переднезадней (слева) и боковой (справа) проекциях после закрытой репозиции и чрескожной фиксации отломков костей спицами.

Основной метод лечения П. п.— консервативный: закрытая ручная репозиция (см.) под местной анестезией или под наркозом. Наиболее распространенный способ репозиции заключается в следующем. Больного укладывают на стол, конечность сгибают в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом. Помощник фиксирует бедро, создавая противотягу, хирург охватывает руками пяточную область, тыл стопы и проводит тракцию по оси, последовательно выводя стопу в нормальное положение. Иногда после достижения репозиции применяют закрытую чрескожную фиксацию перелома спицами (рис. 2). Во всех случаях накладывают гипсовую повязку с рентгенол, подтверждением репозиции перелома и устранения смещения стопы. Рентгеноконтроль повторяют через 7 дней после репозиции. Общий срок фиксации в гипсе — 10—12 нед., а нередко и больше. Если ручная репозиция оказалась неэффективной, показано оперативное лечение — остеосинтез (см.) с помощью спиц, болтов, шурупов, стержней и т. д.

Из осложнений возможны неправильно сросшиеся переломы, ложный сустав (см.), особенно внутренней лодыжки, деформирующий артроз голеностопного сустава (см.).

Прогноз в целом благоприятный и зависит от полноценности репозиции и качества восстановительного лечения.

Библиография: Бойчев Б., Конфорт и Б. и Чоканов К. Оперативная ортопедия и травматология, пер. с болг., София, 1961; Гурьев В. Н. Консервативное и оперативное лечение повреждений голеностопного сустава, М., 1971; Каплан А. В. Повреждения костей и суставов, с. 502, М., 1979; К р у п-к о И. JI. Переломы области голеностопного сустава и их лечение, Л., 1972; Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972; Шабанов А. Н., Каем И. Ю. и С а р т а н В. А. Атлас переломов лодыжек и их лечение, М., 1972; Pott P. Some few general remarks on fractures and dislocations, L., 1769.

К. А. Пальгов.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Перелом Потта – это перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости с подвывихом или вывихом стопы.

Перелом происходит в результате резкого поворота стопы к наружной стороне и одновременного подошвенного сгибания голеностопного сустава. При переломе Потта нередко происходит повреждение связок. Таким образом, пострадавший имеет дело со сложным комплексом повреждений костно-связочного аппарата.

Перелом Потта, Десто и Мальгеня

При переломе лодыжек для определения тактики лечения используется классификация данного вида травмы. Различия их заключаются в механизме образования повреждения и возможных осложнениях.

Так, перелом Мальгеня характеризуется повреждением связок в голеностопе, отрывным наружным переломом лодыжки, косым изломом внутренней части большеберцовой кости, вывихом или подвывихом стопы в наружную сторону.

При переломе Десто происходит откол большеберцовой кости спереди, поскольку на нее оказывает сильное давление таранная кость. Большая часть нагрузки сосредоточена на переднем крае большеберцовой кости. Если откол составляет 1/3 от суставной поверхности, то следом за ним происходит подвывих таранной кости кпереди.

При переломе Потта таранная кость давит на край большеберцовой сзади. Это приводит к отколу большеберцовой кости и нижнему подвывиху таранной кости.

Признаки и симптомы перелома Потта

Признаками перелома Потта являются сильная болезненность в области голеностопного сустава. Передняя часть стопы визуально укорачивается, её боковая часть приподнимается и отклоняется в наружную сторону. Пятка при этом так же искривлена. Ахиллово сухожилие приобретает сглаженные контуры. Спереди четко выделяется большеберцовая кость, кожа в этом месте натягивается. Любые движения стопы ограничиваются и сопровождаются сильной болезненностью.

Для диагностики перелома Потта назначается рентгенограмма в двух проекциях, позволяющих увидеть локализацию переломов и смещение стопы. Иногда необходимо проведение МРТ для диагностики повреждений мягких тканей.

Консервативное лечение перелома Потта

Как правило, лечение перелома Потта проводится консервативным методом с закрытой ручной репозицией отломков. Сопоставление костей делается под местной или общей анестезией. Пострадавшего кладут на стол, ноге задают согнутое в тазобедренном и коленном суставах положение под углом 90 градусов. Ассистент захватывает бедро и оказывает противотягу, а хирург, удерживая пятку и тыльную часть стопы, осуществляет движение по оси, ведя стопу в правильное положение. Часто при сопоставлении отломков требуется чрескожная фиксация при помощи спиц. Через неделю делается повторный рентгеновский снимок для отслеживания правильности срастания костей.

Ношение гипса при переломе Потта длится 2,5-3 месяца. Если при ручном сопоставлении отломков кости произошло её повторное смещение, назначается хирургическое лечение.

Хирургическое лечение перелома Потта

Неудавшаяся ручная репозиция – прямое показание к оперативному вмешательству. Его целью является вправление вывиха или подвывиха, репозиция отломков кости и их фиксация металлическими приспособлениями.

Во время операции пострадавший лежит на боку. Нога согнута под углом 120 градусов в коленном и тазобедренном суставах. Сначала делается вправление вывиха, затем – репозиция отломков кости. Для их удержания используются винты, пластины или болты.

Если операция проводится в поздние сроки, то необходимо также удлинить ахиллово сухожилие. С этой целью делается новый разрез. После операции накладывается лонгетно-циркулярная гипсовая повязка до трети бедра. Через месяц её заменяют на новую – до коленного сустава.

→ Реабилитация после перелома Потта в Москве

Реабилитация после перелома Потта

Полноценная реабилитация после перелома Потта начинается только после снятия гипса, однако ряд мероприятий проводят даже во время ношения гипсовой повязки. Реабилитация включает в себя физиопроцедуры, массаж и ЛФК.

Физиотерапия при переломе Потта состоит из электрофореза с лидазой, ультразвука и магнитотерапии.

ЛФК включает в себя попеременное напряжение мышц бедра, наклоны корпусом, сгибание коленного сустава, сжимание пальцев стопы, круговые движения стопой, перекатывание с носков на пятки (сначала выполняется сидя с минимальной нагрузкой, затем – стоя). Комплекс упражнений подбирает реабилитолог, постепенно наращивая нагрузку в зависимости от индивидуальной динамики восстановления.

Комплекс упражнений при переломе Потта

- Упражнения для голеностопного сустава после перелома Потта

Заключение

Перелом Потта – травма, которая всегда осложняется смещением костей, вывихом различной степени и повреждением мягких тканей. Особо сложные случаи лечатся путем хирургического вмешательства. В целом, травмы средней тяжести хорошо реагируют на консервативное лечение, предполагающее закрытую репозицию. Особое значение в лечении имеет реабилитационный период. Именно от него зависят сроки и качество восстановления.

Источник

- Медицинская энциклопедия

I

Потта перелом (P. Pott, англ. хирург, 1714—1788)

перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости с подвывихом стопы кнаружи или вывихом стопы кзади либо кзади и кнаружи. При подвертывании стопы кнаружи происходит резкое натяжение дельтовидной связки голеностопного сустава, которая благодаря своей прочности не повреждается на протяжении, а отрывает внутреннюю лодыжку. Смещающаяся таранная кость давит на наружную лодыжку и задний край большеберцовой кости, что ведет к их перелому. Повреждаются также связки межберцового синдесмоза — появляется межберцовый диастаз. Характер и объем повреждений связочного аппарата обусловливают степень смещения стопы кнаружи, кзади или кзади и кнаружи. Т.о., возникает сложное повреждение голеностопного сустава, которое принято обозначать как переломовывих.

При осмотре выявляется резкая деформация поврежденного голеностопного сустава. Передний отдел стопы укорочен, она находится в положении пронации. Передний край большеберцовой кости отчетливо выступает, кожа над ним натянута, что свидетельствует о смещении стопы кзади. Движения в голеностопном суставе резко ограничены и болезненны, ось голени и стопы нарушена, пятка находится в вальгусном положении.

На рентгенограмме в прямой проекции определяется поперечный перелом внутренней и косой наружной лодыжек. Обе лодыжки и таранная кость смещены кнаружи — подвывих стопы кнаружи (рис., а). В области метаэпифиза большеберцовой кости расположен отломок заднего края в виде треугольной тени различной величины (рис., б). На рентгенограмме в боковой проекции определяют неконгруэнтность суставных поверхностей таранной и большеберцовой кости. В результате заднего подвывиха или вывиха стопы блок таранной кости и наружная лодыжка смещены кзади. Задний край большеберцовой кости находится выше суставной линии.

Методом выбора при лечении описанных повреждений является закрытая ручная репозиция. Ручную репозицию осуществляют следующим образом: кожу поврежденной конечности обрабатывают 0,5—1,0% спиртовым раствором йода, проводят местную анестезию 0,5—1,0% раствором новокаина (10 мл раствора новокаина вводят в полость сустава). После наступления анестезии больной свешивает ногу с края операционного стола таким образом, чтобы головки плюсневых костей упирались в колено хирурга. Первоначально устраняют смещение стопы кзади, для чего захватывают поврежденный голеностопный сустав сзади одной рукой, а другую накладывают на нижнюю треть голени. В дальнейшем выполняют тракцию по оси голени кпереди одной рукой, а другой — давят на голень кзади (устраняют подвывих или вывих стопы кзади). Затем обе руки переносятся на боковые поверхности голеностопного сустава и, оказывая ими встречное давление, устраняют смещение стопы и лодыжек кнаружи, накладывают U-образную гипсовую лонгету и производят рентгенографию. В случае полного восстановления соотношения костей голеностопного сустава повязка превращается в циркулярную типа сапожка. Больного госпитализируют. Активный двигательный режим разрешают со 2-го дня. Контрольную рентгенографию проводят через 7 дней. Общий срок иммобилизации поврежденного голеностопного сустава — 10—12 недель.

При неэффективности ручной репозиции показано оперативное лечение — репозиция, остеосинтез с помощью спиц, болтов, стержней или наложение дистракционно-компрессионного аппарата для постепенной репозиции и последующей фиксации. Широко используют трансартикулярную фиксацию стопы с целью профилактики подвывихов.

Наиболее частые осложнения при П. п.: вторичное смещение отломков и рецидив подвывихов после уменьшения отека, неправильное сращение переломов, ложные суставы (часто внутренней лодыжки), развитие посттравматического остеоартроза (деформирующего артроза) голеностопного сустава. Прогноз при своевременном лечении благоприятный.

Библиогр.: Гурьев В.Н. Консервативное и оперативное лечение повреждений голеностопного сустава, Л., 1971; Каплан А.В. Повреждения костей и суставов, с. 502, М., 1979.

Рис. а). Рентгенограмма правого голеностопного сустава в прямой проекции при переломе Потта: стрелками указаны переломы наружной и внутренней лодыжек, отмечается наружный подвывих стопы.

Рис. б). Рентгенограмма правого голеностопного сустава в боковой проекции при переломе Потта: переломы заднего края большеберцовой кости и наружной лодыжки (указаны стрелками), задний подвывих стопы.

II

Потта перелом (P. Pott)

1) (син. Потта переломовывих) — переломовывих в области голеностопного сустава в виде сочетания перелома малоберцовой кости (на 5—7 см выше дистального конца латеральной лодыжки) с разрывом медиальной (дельтовидной) связки и смещением стопы кнаружи;

2) патологический перелом одного или нескольких позвонков при туберкулезе позвоночника, чаще грудного или поясничного отдела, с последующим развитием деформации в виде кифоза.

Источник:

Медицинская энциклопедия

на Gufo.me

Источник

Отрывные (изолированные переломы одной лодыжки):

— внутренней

— наружной

— переднего края

— заднего края

Пронационные (перелом Дюпюитрена)

— “завершенный” пронационный перелом – классический перелом Дюпюитрена (все компоненты)

— “незавершенный” – повреждение типа Дюпюитрена (не все компоненты)

Компоненты типичного перелома:

1) отрывной перелом внутренней лодыжки

2) оскольчатый (косой) перелом малоберцовой кости в нижней трети

3) разрыв межберцового синдесмоза

4) подвывих (вывих) стопы кнаружи

Супинационные (перелом Мальгеня)

— “завершенный” супинационный перелом

— “незавершенный” супинационный перелом

Компоненты типичного перелома:

1) отрывной перелом наружной лодыжки

2) косой перелом внутренней лодыжки

3) иногда – подвывих или вывих стопы кнутри

Экстензионные (перелом Десто)

Компоненты:

1) треугольный скол переднего края большеберцовой кости

2) подвывих или вывих таранной кости кпереди

Флексионно-ротационные (перелом Потта – трехлодыжковый)

Компоненты:

1) треугольный скол заднего края больше-берцовой кости

2) перелом малобер-цовой кости (чаще в области лодыжки)

3) перелом внутренней лодыжки;

4) задний (задне-наружный) подвывих или вывих стопы

СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА ЛОДЫЖЕК

| Абсолютные симптомы | 1. Патологическая подвижность – отсутствует. 2.Явно костная деформация – может определяться визуально при значительных подвывихах и вывихах в суставе; значительно реже удаётся пропальпировать острый край отломка в связи с быстро развивающейся припухлостью за счёт имбибиции тканей кровью и вторичного отёка. 3. Крепитация костных отломков – отсутствует; может выявляться только при многооскольчатых переломах костей голеностопного сустава. |

| Характерные симптомы | 1. Сглаженность и, в более поздние сроки, выбухание контуров сустава за счет напряжения его капсулы изливающейся кровью. 2. Локальная болезненность в проекции костных или связочных образований, соответствующая Вашему представлению о повреждениях, которые могли возникнуть в результате выясненного механизма травмы. 3. Болезненность при попытке смещения лодыжек, давлением на передние (задние) края верхушек лодыжек через заведомо неповрежденные ткани. 4. Резкое ограничение движений в суставе из-за боли. |

| Рентгенологические признаки | Картина изолированного, двух- или трёхлодыжечного перелома, соответствующая механизму травмы и клинической симптоматике. |

АЛГОРИТМ ЭТАПНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЗАКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ ЛОДЫЖЕК СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ

Первая медицинская помощь

1. Дать 2-3 таблетки анальгина

2. Обеспечить иммобилизацию подручными средствами

3. Устроить удобнее в ожидании эвакуации

4. Транспортировать сидя по назначению (в травмпункт, травматологическое отделение)

Доврачебная помощь

1. Ввести ненаркотические аналгетики

2. Обеспечить иммобилизацию табельными шинами (шиной Крамера)

3. Обогреть (по показанию)

4. Вызвать санитарный транспорт и эвакуировать по назначению

Первая врачебная помощь

1. Оценить состояние по схеме Колесникова (как правило — стресс-компенсированное)

2. Ввести промедол 2% — 1мл в/м

3. Сделать пункцию сустава, эвакуировать кровь и ввести 15-20 мл 1% раствора новокаина

4. Восстановить или обеспечить иммобилизацию

5. Эвакуировать по назначению

Квалифицированная помощь

1. Состояние по схеме Колесникова стресс-компенсированное

2. Осмотреть голеностопный сустав, сравнивая с контролатеральным, и установить предварительный диагноз

3. Сделать рентгенографию голеностопного сустава в двух проекциях

4. Произвести блокаду места перелома, введя внутрь сустава 15-20 мл 1% раствора новокаина

5. Произвести одномоментную репозицию

6. Наложить U-образную гипсовую повязку

7. Сделать рентгенконтроль

8. При необходимости снять гипс и произвести дополнительное вправление отломков

9. Повторить рентгенконтроль

10. Оформить необходимые документы

11. Дать необходимые рекомендации и отпустить домой с назначением явки на следующий день для контроля состояния конечности и гипсовой повязки

Специализированная помощь

1. Госпитализировать больного

2. Провести обследование больного в объёме, необходимом для оперативного вмешательства

3. Методом выбора является:

а) попытка одномоментной репозиции под наркозом при одно-двухдневной давности перелома,

б) открытая репозиция, остеосинтез

4. Обеспечить иммобилизацию U-образной гипсовой повязкой

5. По спадении отёка и снятия швов перевести U-образную гипсовую повязку в циркулярную

6. Выписать на амбулаторное лечение

Источник