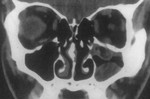

Перелом орбиты рентгенограммы

… отличается особой тяжестью, высоким риском слепоты, возможностью развития гнойно-воспалительных осложнений, функциональных и косметических дефектов. Травма орбиты при контузии (ушибе) среди всех травм лицевого скелета с вовлечением органа зрения и его вспомогательных органов составляют от 36 до 64% (Гундорова Р. А. и соавт., 2009; Гундорова Р.А., Капелюшникова Н.И., 2007). Из всех травм орбиты, требующих стационарного лечения, около 85% составляют нарушения целостности костных стенок (Николаенко В.П., Астахов В.П., 2009). Клиника. Сложность клинического обследования пациента с травмой орбиты обусловлена, с одной стороны, однотипностью клинической симптоматики при различных повреждениях орбиты и зрительного нерва, с другой стороны, недоступностью орбиты для осмотра и ограниченностью известных методов исследования, а также сложностью дифференциальной диагностики с внутричерепными повреждениями и повреждениями зрительного пути. Клиническое обследование пациента с повреждением костных структур орбиты позволяет составить ориентировочное представление о характере и объеме повреждения орбиты. Клиника травмы орбиты при контузии в остром периоде определяется локализацией перелома костной стенки орбиты:

2. Симптомы перелома внутренней стенки орбиты не так отчетливы, как при переломе нижней стенки: эмфизема век, конъюнктивы, одностороннее носовое кровотечение. При переломе внутренней стенки орбиты может формироваться энофтальм с ущемлением внутренней прямой мышцы в зоне перелома. При данном виде перелома также могут быть повреждены медиальная связка век, слезные канальцы и слезный мешок. 3. При переломе верхней стенки орбиты наряду с тяжелым общим состоянием больного часто встречаются нарушения движения глазных яблок, синдром верхней глазничной щели, пульсирующий экзофтальм, анизокория из-за нарушения зрачковой иннервации, повреждение зрительного нерва в костном канале, зрительно-нервного пути, ликворея, «симптом очков». 4. Симптомы перелома наружной стенки орбиты, куда входит скуловой комплекс, — асимметрия лица, нарушение контура скуловой кости, ограничение объема движений нижней челюсти в стороны и вниз при открывании рта, также смещение глазного яблока, ограничение объема активных и пассивных движений, повреждение наружной спайки век. Диагностика травмы орбиты при контузии представляет сложности в связи с необходимостью использовать различные инструментальные методы обследования орбиты. Ведущим методом исследования состояния орбиты является лучевая диагностика.

При положительном заключении традиционного рентгенологического обследования и когда рентгенолог дает отрицательное заключение, а подозрения клинициста остаются пациента направляют на компьютерную томографию (КТ) для детальной диагностики особенностей повреждения орбиты при контузи. Реальностью нашего времени становится экстренное проведение КТ в качестве метода выбора. Хотя оптимальным сроком для проведения КТ считают отсроченный период после травмы орбиты (уменьшение отека мягких тканей). !!! Существенным недостатком метода КТ, особенно многократного, является лучевая нагрузка на хрусталик. Для полноценного анализа повреждений костной орбиты и ее содержимого исследование выполняют в двух плоскостях (коронарной, т.е. фронтальной и аксиальной) с шагом 1,25 мм. Получению коронарных изображений может препятствовать тяжелое общее состояние пациента, наличие в трахее интубационной трубки (изображение ее наслаивается на контуры орбиты) или травма шеи, препятствующая ее гиперэкстензии. В этих случаях незаменим метод спиральной компьютерной томографии (СКТ) или мультидетекторной спиральной компьютерной томографии (МСКТ), однако применение данных методов в диагностике контузионной травмы орбиты в литературе представлено единичными авторами. МРТ играет вспомогательную роль в диагностике травмы орбиты при контузии, что объясняется плохой визуализацией костных отломков, длительным временем сканирования, высокой стоимостью. В то же время несомненные достоинства МРТ отсутствие лучевой нагрузки и хорошая визуализация мягких тканей, что позволяет выявить остаточное ущемление экстраокулярных прямых мышц или орбитальной клетчатки в зоне перелома, каротидно-кавернозное соустье, скопление экссудата в орбите и поднадкостничном пространстве, и позволяет оценить динамику трансформации метгемоглобина в гемосидерин (эволюция орбитальной гематомы). В последние годы активно внедряется ультразвуковая диагностика орбитальных переломов при контузинной травме орбиты. Ультразвуковое исследование (УЗИ; система двухмерного изображения) структур орбиты и глазных яблок при контузии орбиты, позволяет увидеть сечение глаза в заданной плоскости сканирования с его структурными изменениями. При помощи УЗИ возможно оценить форму, размеры, четкость контуров, структурность, эхогенность глазных яблок, также расположение и размеры основных внутриглазных структур: роговица, передняя камера, радужка, цилиарное тело, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка, сосудистая оболочка; состояние области зрительного нерва, ретробульбарного пространства, экстраокулярных мышц. Лечение перелома орбиты. Холод на область орбиты в течение первых 24 — 48 часов. Инстилляции в носовые ходы сосудосуживающих капель, антибиотики широкого действия — системно. Хирургическое вмешательство проводят на 7 — 14 день: если сохроняется диплопия, если имеется энофтальм со значительным косметическим дефектом, если имеется массивный перелом костей орбиты. Ранняя хирургия (в течение первых 10 дней после травмы) предпочтительнее, нежели хирургическое вмешательство в позднем периоде. Только по витальным или локальным, со стороны орбиты и глазного яблока, противопоказаниям операция может быть отложена. При переломе верхней стенки орбиты больные госпитализируются в нейрохирургическое отделение. Перед оперативным лечением необходимо выделить все переломы таким образом, чтобы возможно было произвести их адекватное вправление и фиксацию всех костных фрагментов. Фиксация может выполняться наложением межкостных проволочных швов или, что предпочтительнее, при помощи мини- или микропластин и винтов. Целостность стенок орбиты, прежде всего её дна, восстанавливается с применением либо костных трансплантатов, либо неорганических имплантатов. Для этого используют: костные аутотрансплантаты (расщеплённые кости свода черепа, ребра, гребня подвздошной кости, бугристости большеберцовой кости); костные или хрящевые гомотрансплантаты, неорганические аллотрансплантаты (титано¬вые конструкции, силикон, тефлон и др.). |

Источник

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/002.jpg?itok=arM21IQ3

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/003.jpg?itok=EmuUyvTL

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/004.jpg?itok=PtyIZMg-

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/005.jpg?itok=NsZgx45X

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/006.jpg?itok=HI3KnKER

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/007.jpg?itok=t4ZPbIFL

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/008.jpg?itok=feES8C4s

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/009.jpg?itok=veVBdN07

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/010.jpg?itok=sWep3hgX

- https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/1051/011.jpg?itok=DxF-NArE

Ср, 31/03/2010 — 18:54

#1

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 6 месяцев 2 недели назад

Зарегистрирован: 12.05.2009 — 20:43

Публикации: 1847

Отломок напоминает открытую дверцу, в которую вываливается нижняя прямая мышца и клетчатка. Бывает, что такая «дверца» захлопывается и ущемляет содержимое орбиты. Тут нужен зоркий глаз и знание клиники, так как сам перелом можно уже и не увидеть, отломок встал на место.

Ср, 31/03/2010 — 18:56

#2

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

Интересно, красиво, необычно, но информативно (нарушение целостности костной ткани). Как объясните сам термин — «Взрывной перелом»?

Ср, 31/03/2010 — 19:02

#3

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 8 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2009 — 01:13

Публикации: 3908

Глазное яблоко, стало быть, уцелело? Что же пролабирует в верхнечелюстную пазуху?

Неоднозначно всё

Ср, 31/03/2010 — 19:07

#4

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 8 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2009 — 01:13

Публикации: 3908

Ага, только мышца и клетчатка? Зрение, возможно, сохранится?

Неоднозначно всё

Ср, 31/03/2010 — 19:14

#5

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 8 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2009 — 01:13

Публикации: 3908

«Взрывной перелом» по-видимому в результате гидравлического удара. Согласно закону Паскаля в жидкой среде (глаз подходящая модель) давление во всех направлениях передаётся равномерно. Ну а рвётся там где тонко (это уже другой закон))).

Неоднозначно всё

Ср, 31/03/2010 — 19:17

#6

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 6 месяцев 2 недели назад

Зарегистрирован: 12.05.2009 — 20:43

Публикации: 1847

Зрение в порядке за исключением «пустяка» диплопии. Почему называется взрывным переломом? Вероятно потому, что перелом не от прямого удара по кости, иначе ломался бы край орибы. Ломается тонкое место в дне орбиты от резко повышения давления в орбите в результате прямого удара. Американцы приводят как пример типичный механизм прямого удара бейсбольным мячом. Как ни странно, медиальная стенка ломается реже, и еще реже верхняя стенка.

Ср, 31/03/2010 — 19:45

#7

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

Следовательно, с учетом комментария Петровича, в гайморову полость пролабируют мышцы и клетчатка?

Ср, 31/03/2010 — 20:07

#8

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

А, как трактовали Вы «это».

Приложения:

Ср, 31/03/2010 — 21:01

#9

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 6 месяцев 2 недели назад

Зарегистрирован: 12.05.2009 — 20:43

Публикации: 1847

Вы правы, Валентин Львович, этот червячок на фоне темной жировой клетчатки орбиты нижняя прямая мышца. А в левой гайморовой пазухе случайная находка, видимо полип, клиники нет.

Ср, 31/03/2010 — 21:10

#10

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

Уважаемая Nela!

Конечно, спасибо. Спасибо большое. Конечно, большой «грех», но хочется видеть «такого» больше.

Сб, 03/04/2010 — 09:05

#11

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 6 месяцев 2 недели назад

Зарегистрирован: 12.05.2009 — 20:43

Публикации: 1847

Nela wrote:

Отломок напоминает открытую дверцу, в которую вываливается нижняя прямая мышца и клетчатка. Бывает, что такая «дверца» захлопывается и ущемляет содержимое орбиты. Тут нужен зоркий глаз и знание клиники, так как сам перелом можно уже и не увидеть, отломок встал на место.

Так как своего наблюдения нет, представляю картинку из журнала

TR. AM.

OPHTH. SOC. VOL. XCVI, 1998

BY

Gerald J. Harris, MD, FACS, George H. Garcia, MD (BY INVITATION),

Sangeeta C. Logani,

MD (BY INVITATION), Michael L. Murphy, MD

(BY INVITATION), Bhavna P. Sheth,

MD (BY INVITATION),

AND

Ajay K Seth, MD

ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES: CORRELATION OF

PREOPERATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY AND

POSTOPERATIVE OCULAR MOTILITY*

Приложения:

Сб, 03/04/2010 — 09:40

#12

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 6 месяцев 2 недели назад

Зарегистрирован: 12.05.2009 — 20:43

Публикации: 1847

Пнд, 26/04/2010 — 20:38

#13

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 2 года 11 месяцев назад

Зарегистрирован: 13.10.2009 — 22:57

Публикации: 9

У меня тоже два случая подряд прошли недавно. Оба — нижняя стенка. В одном случае — с гемосинусом, в другом — без. На рутинных рентгенограммах переломчики не видны, но если учитывая клинику присмотреться, то мы увидим мягкотканную тень ущемленной клетчатки свисающей в гайморовую пазуху. Взрывной перелом получается, если предмет, ударивший по глазу, больше по размерам диаметра орбиты. У нас в одном случае -коленка соседа, в другом — кулак)))

Пнд, 26/04/2010 — 20:52

#14

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

Если есть возможность, выставляйте свои случаи. Кстати, компануется набор изображений по таким случаям. Сейчас помещу ссылку набора.

Пнд, 26/04/2010 — 20:54

#15

![]()

Не на сайте

Был на сайте: 1 год 6 месяцев назад

Зарегистрирован: 22.03.2008 — 22:15

Публикации: 54889

Источник

Перелом орбиты — полное или частичное нарушение целостности стенок глазницы при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани.

Изолированные переломы верхней и латеральной стенок орбиты являются редкостью, обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета. Так, переломы латеральной стенки обычно сочетаются с переломами скуловой или клиновидной костей, а переломы крыши орбиты — с повреждением верхнего края орбиты, лобной кости и лобной пазухи.

Статистика

Повреждения глазницы в основном встречаются в течение первых тридцати лет жизни и среди другой патологии орбиты уступают по частоте возникновения лишь эндокринной офтальмопатии у взрослых и дермоидным опухолям у детей. Из всех травм глазницы, требующих стационарного лечения, около 85 % составляют переломы ее стенок.

Орбитальные переломы являются одной из наиболее распространенных травм средней зоны лица, уступая лишь повреждениям костей носа. По данным P. Siritongtaworn с соавторами (2001), переломы глазницы составляют 40 % от всех переломов лицевого скелета. Три четверти пострадавших — мужчины.

Изолированные переломы орбиты встречаются примерно в 35–40 % случаев, у 30–33 % пострадавших оказываются поврежденными две стенки. Перелом трех стенок глазницы регистрируется у 15–20 % пациентов и всех четырех — в 5–10 % случаев.

У детей орбитальные переломы составляют 23 % от всех травм лица, уступая лишь фрактурам нижней челюсти (34 %). В свою очередь из всех переломов глазницы, встречающихся в педиатрической практике, от 25 до 70 % приходится на повреждения нижней стенки в варианте перелома по типу «капкана». Важно отметить, что орбитальные переломы, как правило, сочетаются с теми или иными повреждениями глазного яблока, в том числе с проникающими ранениями и субконъюнктивальными разрывами склеры. По данным C. Ioannides с соавт. (1988), T. Cook (2002), повреждения глаза или периокулярных мягких тканей встречаются у 26 % пациентов с орбитальными переломами, но состояния, требующие офтальмохирургической помощи, отмечаются гораздо реже — в 6,5 % случаев.

Этиология

Основные механизмы повреждения глазницы — дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и криминальная травма (на каждую из перечисленных причин приходится по 40 % переломов). Нередко травмы являются следствием занятий спортом. К примеру, в Италии, Австралии, Новой Зеландии на долю спортивного травматизма приходится 15–20 % переломов костей лица. Описаны единичные случаи возникновения перелома нижней стенки глазницы в результате форсированного сморкания.

Анатомические особенности стенок орбиты

Верхняя стенка орбиты, «крыша орбиты», граничит с полостью черепа и сформирована почти на всем протяжении лобной костью и только сзади — не большим участком малого крыла клиновидной кости. С назальной стороны верхняя стенка орбиты граничит с лобной пазухой (sinus frontalis), расположенной в толще лобной кости. Травма верхней стенки орбиты влечет за собой наиболее тяжелые последствия и должна расцениваться не только как орбитальная, но и как черенномозговая.

Наиболее толстой и прочной из них является латеральная стенка (paries lateralis), сформированная в передней своей половине скуловой костью, а в задней — глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости. Длина латеральной стенки от края орбиты до верхней глазничной щели равна 40 мм.

Самая протяженная (45 мм) медиальная стенка (paries medialis)образована (в передне-заднем направлении) лобным отростком верхней челюсти, слезной и решетчатой костями, а также малым крылом клиновидной кости. Верхней границей ее служит лобно-решетчатый шов, нижней — решетчато-верхнечелюстной шов. В отличие от других стенок она имеет форму прямоугольника. Медиальная стенка глазницы отделяет глазницу от полости носа, решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи. Данное обстоятельство имеет большое клиническое значение, так как эти полости нередко являются источником острого или хронического воспаления, распространяющегося per contuitatem на мягкие ткани глазницы. Этому способствует не только незначительная толщина медиальной стенки, но и имеющиеся в ней естественные (переднее и заднее решетчатые) отверстия.

Нижняя стенка (paries inferior), являющаяся «крышей» верхнечелюстной пазухи, образована главным образом глазничной поверхностью тела верхней челюсти, в передне-наружном отделе — скуловой костью, в заднем отделе — небольшим глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости. Нижняя стенка — единственная, в формировании которой не принимает участие клиновидная кость. Нижняя стенка глазницы имеет вид равностороннего треугольника. Является самой короткой (около 20 мм) стенкой, не достигающей вершины орбиты,а заканчивающейся нижней глазничной щелью и крыловидно-нёбной ямкой.

Фронтальная плоскость, проведенная через экватор глазного яблока, делит полость орбиты на 2 части, — переднюю и заднюю. Переломы крыши и дна орбиты, которые лежат кпереди от этой плоскости, приводят к вертикальному изменению положения глазного яблока. Переломы, лежащие кзади от этой плоскости, приводят к изменению положения глазного яблока в передне-заднем направлении. Поэтому очень важно локализовать с помощью КТ положение перелома по отношению к глазному яблоку

Толстые костные края орбиты являются достаточно прочным образованием. Средняя часть орбиты — тонкая и часто ломается без перелома края, абсорбируя силу ударного воздействия. В задней трети орбиты кости утолщены и поэтому переломы этого отдела орбиты встречаются редко, благодаря дислокации переднего и среднего орбитальных сегментов, которая происходит во время травматического воздействия.

Переломы стенок орбит могут быть изолированными, но обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета (переломами скуловой кости, костей носа, решётчатой кости, переломами верхней челюсти по Ле Фор II и Ле Фор III). Изолированные переломы могут вовлекать только часть внутренней костной поверхности орбиты. Например, так происходит при взрывном переломе дна орбиты, так называемом blow-out переломе. Обычно же имеются переломы нескольких участков орбиты, когда одномоментно повреждаются её край и одна или несколько стенок. Большинство переломов орбиты, поэтому, требуют стабилизации, как края, так и внутренних участков.

Классификация и диагностика переломов орбиты

Классификация переломов глазницы чаще всего строится по анатомическому принципу. Однако для клинической практики важно оценивать не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных образований, что определяется в первую очередь степенью энергетического воздействия на них.

По целостности кожных покровов:

- открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа);

- закрытые (изолированные от внешней среды).

По тяжести поражения:

- со смещением костных отломков;

- без смещения костных отломков;

- неполные (трещины).

По месту удара:

- прямые (перелом в месте приложения силы);

- непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации).

Многочисленные типы орбитальных переломов могут возникать изолированно или в различных комбинациях с другими повреждениями лица. Наиболее распространенными типами орбитальных переломов являются:

- «взрывные» и вдавленные переломы нижней стенки глазницы;

- «взрывные» и вдавленные переломы медиальной стенки глазницы;

- назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) переломы;

- переломы скулоорбитального комплекса;

- переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III;

- фронтобазальные переломы (включающие повреждения стенок лобной пазухи, «взрывные» и вдавленные фрактуры крыши; переломы вершины глазницы, в том числе с вовлечением зрительного канала; локальные переломы, вызванные острыми предметами, вонзившимися в орбиту; а также супраорбитальные, глабеллярные, изолированные переломы надглазничного края).

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

- Низкоэнергетический перелом — незавершенный (по типу «зеленой веточки») или с минимальным смещением отломков, — как правило, не требует оперативного лечения.

- Среднеэнергетический перелом характеризуется типичной для данной нозологической формы клиникой, умеренным смещением отломков; предполагает открытую репозицию и жесткую фиксацию костных фрагментов с использованием типичных доступов. Это самая обширная группа пациентов, требующая стандартных алгоритмов лечения (а-г — среднеэнергетический перелом нижнего края и нижней стенки глазницы).

- Наконец, высокоэнергетическая разновидность — редко возникающий мелкооскольчатый перелом с крайними степенями смещения и выраженной нестабильностью отломков, нарушением архитектоники лица (д — высокоэнергетический перелом трех стенок орбиты, е — крайняя степень высокоэнергетического перелома, обычно являющегося составной частью панфациальной травмы. Мелкооскольчатый перелом всех стенок глазницы нередко сочетается с разрушением глазного яблока).

Для полноценной визуализации и репозиции поврежденных костных структур требуются многочисленные доступы, а тяжесть травмы предполагает индивидуальную хирургическую тактику в каждом конкретном случае.

Диагностика

Диагностика переломов орбиты основана на данных осмотра и рентгенологического обследования больного.

Переломы нижней и внутренней стенок орбиты зачастую относят к ЛОР-патологии.

Обследование больного с травмой орбиты следует начать с полного осмотра головы и лица, включая исследование функции черепных нервов. В зависимости от тяжести сочетанной ЧМТ следует уточнить вопрос о характере интракраниальных повреждений.

Офтальмологический осмотр необходим для выявления таких тяжелых повреждений как разрыв глазного яблока, повреждение зрительного нерва или повышение давления в полости орбиты.

Гифема, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока, повреждение ЗН по данным литературы наблюдаются в 15 %-18 % всех наблюдений травм орбиты, а при переломах верхнего края орбиты, которые составляют всего 10 % от всех периорбитальных переломов, серьёзные повреждения глаза встречаются в 30 % случаев. Наличие разрыва глазного яблока сказывается на тактике лечения перелома, — ограничиваются манипуляции, связанные с давлением на глазное яблоко; офтальмологическое вмешательство является приоритетным по отношению к выполнению костной реконструкции.

Острота зрения и реакции зрачков на свет документируются до и после хирургического вмешательства на орбите.

Клиническая картина

При внешнем осмотре в большинстве случаев переломов орбиты отмечаются периорбитальный отёк, экхимоз и субконъюнктивальные кровоизлияния.

Переломы передней трети орбиты характеризуются пальпирующейся деформацией, костной «ступенькой» и нарушениями со стороны чувствительных нервов, средней трети — изменениями положения глазного яблока, глазодвигательными нарушениями и диплопией, а задней трети орбиты — зрительными и глазодвигательными нарушениями.

Невозможность движений глазного яблока при том или ином направлении взора говорит либо о параличе глазодвигательных нервов, либо о местном поражении наружных мышц глаза, которое вызвано ушибом или ущемлением мышц в области перелома.

Клиническая картина и дальнейший прогноз в большинстве случаев зависят от силы удара и повреждения соседних структур. Например, перелом верхней стенки орбиты нередко связан с повреждением головного мозга. Переломы нижней и внутренней стенок осложняются возможностью попадания инфицированного слизистого отделяемого из придаточных пазух носа в орбиту.

Основные признаки переломов:

- Кровотечение из носа, кровоизлияние под кожу век.

- Наличие воздуха под кожей в области глаза (особенно часто при чихании или шмыгании носом после травмы). При этом, при надавливании на кожу, под пальцами ощущаются едва заметные щелчки – лопанье пузырьков воздуха в тканях.

- Ограничение подвижности глаза, двоение.

- Невозможность широко открыть рот.

- Смещение глазного яблока вглубь орбиты (энофтальм), вниз (гипофтальм), редко – выпирание глаза наружу (экзофтальм).

- Снижение чувствительности кожи в области скулы, щеки, верхней губы, нижнего века, верхнего века, лба (на стороне повреждения).

Диагностика

КТ является оптимальным методом рентгеновского обследования для диагностики переломов орбиты. Аксиальные срезы с шагом томографа в 2-3 мм выявляют нарушения в области медиальной и латеральн