Перелом нижней стенки орбиты пазухи

Перелом нижней стенки орбиты: причины, диагностика, лечениеПерелом нижней стенки орбиты — самая частая локализация. Он возникает в результате удара по глазному яблоку или по краю орбиты. При многих повреждениях развиваются лишь отёк и экхимоз тканей орбиты. При переломах с ущемлением мягких тканей и сохранением диплопии или при обширных переломах с развитием энофтальма требуется проведение оперативной коррекции. Эпидемиология и этиология: Анамнез. Травма, нанесённая кулаком, пальцами, локтем, удар мячом и др. Часто после неё пациент жалуется на двоение, реже — на отёк орбиты вследствие развития её эмфиземы. Внешний вид перелома нижней стенки орбиты. Отёк и экхимоз орбиты различной степени выраженности. Наиболее частые симптомы — инфраорбитальная гипестезия и ограничение подвижности глазного яблока с развитием двоения. При обширных переломах после исчезновения отёка тканей орбиты развивается энофтальм. Кроме того, признаком перелома считают крепитацию.

Визуализация перелома нижней стенки орбиты. При КТ обнаруживают перелом нижней стенки орбиты, часто с наличием крови в синусе. При небольших переломах часто происходит ущемление мягких тканей (например, тканей, окружающих нижнюю прямую мышцу; сама мышца ущемляется очень редко). МРТ недостаточно информативна. Особые случаи. У детей при переломе нижней стенки орбиты экхимоз иногда отсутствует, но возможно тяжёлое ущемление нижней прямой мышцы, возникновение тошноты и рвоты. Таких пациентов очень сложно обследовать. Следует провести освобождение ущемлённой мышцы в течение 24-48 ч, поскольку позже развивается её ишемия. Лечение перелома нижней стенки орбиты. При развитии функциональной диплопии, не разрешающейся после исчезновения отёка, требуется проведение реконструкции открытым доступом. При переломах, охватывающих более половины нижней стенки орбиты, развивается выраженный энофтальм, в связи с чем также рекомендуют выполнение реконструктивной операции в течение 2 нед после травмы. При восстановлении стенок орбиты в большинстве случаев устанавливают различные имплантаты. Прогноз. Хороший, если восстановление проведено в течение 2 нед. У некоторых пациентов обнаруживают прямое повреждение нерва или мышцы, при этом улучшение наступает в течение нескольких месяцев или отсутствует. — Также рекомендуем «Перелом медиальной стенки орбиты: причины, диагностика, лечение» Оглавление темы «Патология орбиты»:

|

Источник

Друзья, получали ли вы серьёзные травмы лица? Вопрос скорее адресован мужчинам. Именно нас с детства тянет ко всяким рода приключениям, которые зачастую заканчиваются ссадинами и синяками, а то и более серьёзными проблемами. Самой распространённой лицевой травмой является перелом носа. Но эту тему уже много раз обсуждали, и смысла повторяться нет.

Сегодня я хочу рассказать о второй по «популярности» и частоте встречаемости травме лица после перелома носа – переломе нижней стенки орбиты глаза (глазницы). Её также называют «взрывной» травмой.

Глазница – это углубление в черепе, в котором расположено глазное яблоко. С переломом стенок глазницы чаще всего сталкиваются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

По статистике больше половины всех случаев приходится на перелом нижней стенки орбиты, которая по совместительству является верхней стенкой гайморовой пазухи.

Перелом нижней стенки орбиты глаза может случиться из-за удара кулаком, локтем, мячом (реже из-за падения или дорожно-транспортного происшествия). Причём необязательно, что удар придётся непосредственно по глазу. Когда удар приходится по скуловой кости, связанной с глазницей, нижняя стенка орбиты также легко ломается. Изолированные переломы глазницы встречаются редко (всего в 15% случаев), как правило, глазница ломается «на пару» с близко расположенными костями.

Итак, предположим, случилась драка, и удар пришёлся аккурат по области глазницы. Как понять, что сломана её нижняя стенка? Признаки перелома напрямую зависят от мощности удара и характера повреждений. У пострадавшего могут наблюдаться:

- диплопия (двоение в глазах);

- частичная или полная утрата зрения;

- боль в области глазницы;

- отёк века, припухлость;

- западание глазного яблока внутрь (энофтальм) или, наоборот, выпячивание его наружу (экзофтальм);

- синяк под глазом;

- кровотечение из носовой полости;

- скопление воздуха под кожей в области глаза и гайморовых пазух – при надавливании на эти участки ощущаются незначительные щелчки – это лопаются пузырьки воздуха под кожей;

- глазное яблоко становится малоподвижным;

- неврологические проблемы (нервный тик, головные боли, снижение чувствительности поражённой части лица).

Разумеется, у человека проявляются не все симптомы. Я привёл список всех возможных вариантов. Клиническая картина будет зависеть от степени повреждений.

Перелом нижней стенки глазницы – очень опасное состояние.

Во-первых, такие травмы обычно сопровождаются сотрясением мозга.

Во-вторых, в ходе такого перелома человек может потерять зрение и остаться инвалидом на всю жизнь.

В-третьих, инфекция из гайморовой пазухи может попасть в глаз через трещину в общей стенке, а инфекционные процессы в глазнице могут привести к потере глаза.

Что делать при подозрение на перелом?

Пострадавшего необходимо обязательно отвезти в травмпункт, где его должен осмотреть, в первую очередь, окулист, затем лор-врач и хирург. Определить степень поражения глазницы поможет рентген, КТ или МРТ. По результатам проведённых исследований картина становится полностью понятной.

Как лечить перелом?

Консервативная терапия применяется очень редко при незначительных повреждениях и отсутствии риска осложнений. Пациенту фиксируют перелом и назначают приём медикаментов, включая антибиотики.

Но чаще всего требуется хирургическое лечение. В ходе проводимой операции на дно орбиты вставляется специальная пластина, которая удерживает клетчатку и глазное яблоко в правильном положении. Затягивать с операцией не рекомендуется: её нужно провести в первые две недели после перелома. Поэтому очень важно обратиться за медицинской помощью сразу же!

А лучше вообще избегать ситуаций, когда велик риск «получить по лицу» ???? Говоря словами героя всем известного мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!». Тогда работы у врачей станет гораздо меньше.

Друзья, было интересно? Тогда ставьте лайк за мои старания и отправляйте статью своим знакомым. В комментариях пишите, какие темы ещё осветить, про что ещё написать.

Вам также понравятся статьи:

Как ангина может посадить сердце?

Лайфхаки для аллергиков

Как уберечь ребёнка от лор-заболеваний в жару?

7 мифов о лечении лор-заболеваний

Источник

Орбита глаза — анатомическая ямка на черепе. Чаще всего переломы являются сочетанными, то есть обнаруживаются в комплексе с травмой других костей лицевой части черепа таких как, например, лобной, височной, скуловой, верхнечелюстной или костной части ткани корня и спинки носа, стенок самой глазницы.

Описание травмы

Травма этой зоны очень опасна, ведь переломы любой из составляющих стенок орбиты практически всегда сопровождаются сотрясением головного мозга.

Помимо комбинированного перелома также выделяют и редко встречающийся (около 16,1 % всех случаев) изолированный перелом глазницы, являющийся, как правило, результатом прямого удара по направлению к глазному яблоку. Причем чаще удар приходится со стороны нижней или внутренней стенки, то есть именно тех стенок, которые ограничивают околоносовые пазухи от полости глазницы. Отсюда и пошло название «взрывная» травма.

Подкожная эмфизема — скопление воздуха в результате травматического «обнажения» и попадания газа из полости глазницы в прилегающие околоносовые пазухи. Данное явление чаще всего выявляется после сильного выдоха через нос, после чего воздух, попавший в подкожные образования как бы » хрустит» при надавливании на периорбитальную область.

Нередко происходит защемление нижней прямой мышцы, особенно при переломе дна глазницы, поэтому наблюдается ограничение движения глаза вверх, и служит причиной развития диплопии (двоения в глазах).

Помимо этого возможно кровоизлияние в мышцы или окружающие ткани с ограничением подвижности уже вниз.

Основные симптомы перелома глазницы

Данный недуг проявляется следующими симптомами:

- наличие сильного отека вокруг травмированного глаза, возможно развитие подкожной эмфиземы;

- распространение процесса и на близлежащие области с вовлечением корня и спинки носа, верхней части щечной области, верхнего и нижнего века, с также поражение десен и зубов преимущественно верхней челюсти;

- нарушение иннервации данных областей, влекущее за собой снижение чувствительности к различным видам раздражителей;

- больной не может осуществить движение глазного яблока вверх за счет повреждения нижней прямой мышцы глаза;

- явления диплопии (раздвоения предметов) за счет кровоизлияния и отека в области между нижней косой и прямой мышцами с одной стороны и надкостницей с другой;

- не так редко наблюдается и энофтальм, глазное яблоко в данном случае как бы вдавлено вовнутрь орбиты;

- звуки крепитации за счет развития подкожной эмфиземы.

Диагностика

Диагностика перелома глазницы:

- определение степени и объема подвижности наружной группы мышц глазного яблока;

- проведение наружного осмотра с целью выявления хемоза (отека конъюнктивы с вовлечением века) и отечности мягких тканей;

- определение крепитации при проведении пальпации участков зоны с развившейся в ней подкожной эмфиземой и смещения костных отломков (при их наличии);

- применение методов неврологического обследования с целью выявления гипестезии (снижения чувствительности к различным видам раздражителей) по ходу подглазничного нерва;

- определение и измерение проптоза (выпадения глазного яблока) и энофтальма (западения);

- офтальмологический биомикроскопический метод исследования субконъюнктивальных геморрагий, хемоза и других критериев травматического повреждения.

Дополнительная диагностика

У значительной части пострадавших обнаруживаются признаки проптоза и проза, как результат травматического кровоизлияния в ткани и мышцы и отечности в лицевом отделе черепа. При осмотре можно выявить инородные тела различного размера и структуры. Примерно 30% всех «взрывных» переломов орбиты сочетаются с развитием эрозии роговой оболочки глаза, явлений травматической гифемы (наличие признаков кровоизлияния в переднюю камеру), ирита (воспаления радужки), разрыва глазного яблока, признаков сотрясения сетчатой оболочки, ее отслойки и, наконец, кровоизлияния.

Степень тяжести перелома глазницы высокая.

Предпочтительно проведение компьютерной томография (КТ), а для лучшего представления о состоянии стенок орбиты желательно проведение аксиальных и корональных тонких срезов.

Для выявления перелома и внедрения содержимого орбиты в рядом расположенные пазухи необходим осмотр внутренней (медиальной) части дна и прилегающей к носовой кости стенки.

Осмотр же костной вершины позволяет выявить состояние заднего края кости, что выполняется в обязательном порядке при проведении оперативного вмешательства.

Основные проявления зависят от силы прилагаемого удара лицевого отдела черепа и сопутствующих повреждений: так, при переломе преимущественно верхней стенки высок процент развития сотрясения головного мозга. При переломе нижней либо внутренней (медиальной) стенки — возможно распространение выделений слизистой оболочки через участки повреждений в околоносовые пазухи с сопутствующим инфицированием.

Как лечить перелом глазницы? Рассмотрим далее.

Принципы терапии

Цель лечения направлена на сохранение либо восстановление структуры глазницы и ее содержимого, то есть глазного яблока (восстановление объема движения как активных, так и пассивных мышц, устранение таких неприятных сопутствующих симптомов как диплопия или, например, косоглазие, доставляющих пострадавшему значительный дискомфорт).

Часто в данной ситуации прибегают к оперативному вмешательству, которое имеет в то же время и неблагоприятное влияние, оказываемое на содержимое глазницы, проявляющееся в виде чрезмерного давления на глазное яблоко. Опасность заключается еще и в том, что кровоизлияние, произошедшее за глазом, в несколько раз повышает давление, оказываемое на зрительный нерв, а преимущественно на его диск, что влечет за собой не только ухудшение зрения, но и в неблагоприятном исходе и полную его потерю.

Так как при травме вовлекается и масса других анатомических составляющих черепа, поэтому также запрещена нагрузка и на эти пораженные части, в частности, давление, оказываемое на дыхательные пути. Простое усилие, даже незначительное, например, при сморкании, приводит к увеличению давления внутри полости скуловой дуги, что усугубляет отек и может спровоцировать полное закрытие глаза, либо способствовать развитию подкожной эмфиземы.

Показания к проведению оперативного вмешательства

Рассмотрим, в каких случаях показана операция:

- диплопия, или иначе говоря, двоение в глазах, в направлении взора вниз (под углом 30 градусов от первичного) либо прямо, при условии сохранения данных патологических изменений более двух недель после травмы при одновременном радиологически подтвержденном переломе и наличии положительной реакции на тракционный тест;

- энофтальм, превышающий 2 миллиметра;

- перелом дна орбиты, составляющий более половины его общей площади, опасный в виду возможности скорого развития позднего гипо- и энофтальма;

- опущение содержимого глазницы и значение энофтальма более 3 миллиметров при одновременно подтвержденном превышении объема полости глазницы на 20% и более.

Виды операций перелома глазницы

По срокам проведения операции выделяют раннее хирургическое вмешательство, выполненное в острый период травмы, в пределах первых двух недель, то есть именно в тот промежуток времени, когда имеются наиболее оптимальные условия восстановления целостности и обеспечения адекватного физиологического функционирования пораженного органа. Также операция может быть отсроченная, выполненная по истечении двухнедельного срока, но до четвертого месяца после травмы. Это так называемый «серый период «. И, наконец, позднее оказание медицинской помощи, требующее обязательного проведения остеотомии.

К наиболее эффективным методам лечения относят хирургический, в котором выделяют несколько методик коррекции костной ткани орбиты и скуловой дуги. Все они сходны в том, что совершаются через небольшие разрезы, которые потом заживают, то есть становятся совершенно незаметными.

Данная операция может быть проведена со стороны одной из стенок глазницы, может включать в себя обеспечение расширенного доступа в открытие области перелома и последующей возможностью применения различных видов протезов.

Последствия перелома глазницы

Перелом орбиты является тяжелой травмой. Помощь должна быть оказана своевременно. В противном случае могут возникнуть опасные, крайне нежелательные осложнения и последствия. Зрительная функция нарушается, это грозит абсолютной и необратимой утратой зрения.

Наиболее распространенные последствия — развитие косоглазия, диплопии. Возможно сотрясение мозга, болевой шок, сопутствующие травмы. Не исключены осложнения инфекционного характера. Отсутствие лечения ведет к формированию фиброзных, костных срастаний.

Благодаря достижениям современной медицины перечисленные выше нежелательные последствия предотвращаются, также полностью восстанавливается зрительная функция пострадавшего.

Источник

Перелом орбиты — полное или частичное нарушение целостности стенок глазницы при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани.

Изолированные переломы верхней и латеральной стенок орбиты являются редкостью, обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета. Так, переломы латеральной стенки обычно сочетаются с переломами скуловой или клиновидной костей, а переломы крыши орбиты — с повреждением верхнего края орбиты, лобной кости и лобной пазухи.

Статистика

Повреждения глазницы в основном встречаются в течение первых тридцати лет жизни и среди другой патологии орбиты уступают по частоте возникновения лишь эндокринной офтальмопатии у взрослых и дермоидным опухолям у детей. Из всех травм глазницы, требующих стационарного лечения, около 85 % составляют переломы ее стенок.

Орбитальные переломы являются одной из наиболее распространенных травм средней зоны лица, уступая лишь повреждениям костей носа. По данным P. Siritongtaworn с соавторами (2001), переломы глазницы составляют 40 % от всех переломов лицевого скелета. Три четверти пострадавших — мужчины.

Изолированные переломы орбиты встречаются примерно в 35–40 % случаев, у 30–33 % пострадавших оказываются поврежденными две стенки. Перелом трех стенок глазницы регистрируется у 15–20 % пациентов и всех четырех — в 5–10 % случаев.

У детей орбитальные переломы составляют 23 % от всех травм лица, уступая лишь фрактурам нижней челюсти (34 %). В свою очередь из всех переломов глазницы, встречающихся в педиатрической практике, от 25 до 70 % приходится на повреждения нижней стенки в варианте перелома по типу «капкана». Важно отметить, что орбитальные переломы, как правило, сочетаются с теми или иными повреждениями глазного яблока, в том числе с проникающими ранениями и субконъюнктивальными разрывами склеры. По данным C. Ioannides с соавт. (1988), T. Cook (2002), повреждения глаза или периокулярных мягких тканей встречаются у 26 % пациентов с орбитальными переломами, но состояния, требующие офтальмохирургической помощи, отмечаются гораздо реже — в 6,5 % случаев.

Этиология

Основные механизмы повреждения глазницы — дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и криминальная травма (на каждую из перечисленных причин приходится по 40 % переломов). Нередко травмы являются следствием занятий спортом. К примеру, в Италии, Австралии, Новой Зеландии на долю спортивного травматизма приходится 15–20 % переломов костей лица. Описаны единичные случаи возникновения перелома нижней стенки глазницы в результате форсированного сморкания.

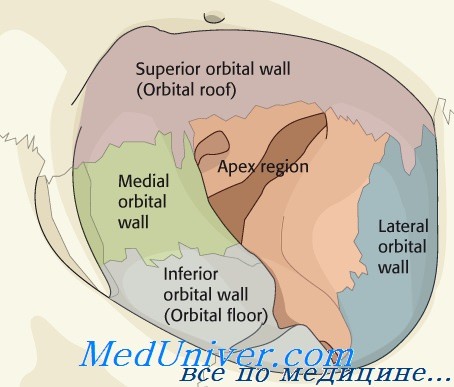

Анатомические особенности стенок орбиты

Верхняя стенка орбиты, «крыша орбиты», граничит с полостью черепа и сформирована почти на всем протяжении лобной костью и только сзади — не большим участком малого крыла клиновидной кости. С назальной стороны верхняя стенка орбиты граничит с лобной пазухой (sinus frontalis), расположенной в толще лобной кости. Травма верхней стенки орбиты влечет за собой наиболее тяжелые последствия и должна расцениваться не только как орбитальная, но и как черенномозговая.

Наиболее толстой и прочной из них является латеральная стенка (paries lateralis), сформированная в передней своей половине скуловой костью, а в задней — глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости. Длина латеральной стенки от края орбиты до верхней глазничной щели равна 40 мм.

Самая протяженная (45 мм) медиальная стенка (paries medialis)образована (в передне-заднем направлении) лобным отростком верхней челюсти, слезной и решетчатой костями, а также малым крылом клиновидной кости. Верхней границей ее служит лобно-решетчатый шов, нижней — решетчато-верхнечелюстной шов. В отличие от других стенок она имеет форму прямоугольника. Медиальная стенка глазницы отделяет глазницу от полости носа, решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи. Данное обстоятельство имеет большое клиническое значение, так как эти полости нередко являются источником острого или хронического воспаления, распространяющегося per contuitatem на мягкие ткани глазницы. Этому способствует не только незначительная толщина медиальной стенки, но и имеющиеся в ней естественные (переднее и заднее решетчатые) отверстия.

Нижняя стенка (paries inferior), являющаяся «крышей» верхнечелюстной пазухи, образована главным образом глазничной поверхностью тела верхней челюсти, в передне-наружном отделе — скуловой костью, в заднем отделе — небольшим глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости. Нижняя стенка — единственная, в формировании которой не принимает участие клиновидная кость. Нижняя стенка глазницы имеет вид равностороннего треугольника. Является самой короткой (около 20 мм) стенкой, не достигающей вершины орбиты,а заканчивающейся нижней глазничной щелью и крыловидно-нёбной ямкой.

Фронтальная плоскость, проведенная через экватор глазного яблока, делит полость орбиты на 2 части, — переднюю и заднюю. Переломы крыши и дна орбиты, которые лежат кпереди от этой плоскости, приводят к вертикальному изменению положения глазного яблока. Переломы, лежащие кзади от этой плоскости, приводят к изменению положения глазного яблока в передне-заднем направлении. Поэтому очень важно локализовать с помощью КТ положение перелома по отношению к глазному яблоку

Толстые костные края орбиты являются достаточно прочным образованием. Средняя часть орбиты — тонкая и часто ломается без перелома края, абсорбируя силу ударного воздействия. В задней трети орбиты кости утолщены и поэтому переломы этого отдела орбиты встречаются редко, благодаря дислокации переднего и среднего орбитальных сегментов, которая происходит во время травматического воздействия.

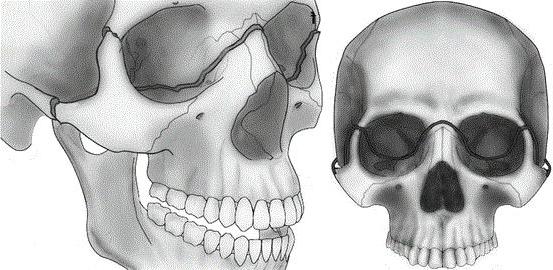

Переломы стенок орбит могут быть изолированными, но обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета (переломами скуловой кости, костей носа, решётчатой кости, переломами верхней челюсти по Ле Фор II и Ле Фор III). Изолированные переломы могут вовлекать только часть внутренней костной поверхности орбиты. Например, так происходит при взрывном переломе дна орбиты, так называемом blow-out переломе. Обычно же имеются переломы нескольких участков орбиты, когда одномоментно повреждаются её край и одна или несколько стенок. Большинство переломов орбиты, поэтому, требуют стабилизации, как края, так и внутренних участков.

Классификация и диагностика переломов орбиты

Классификация переломов глазницы чаще всего строится по анатомическому принципу. Однако для клинической практики важно оценивать не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных образований, что определяется в первую очередь степенью энергетического воздействия на них.

По целостности кожных покровов:

- открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа);

- закрытые (изолированные от внешней среды).

По тяжести поражения:

- со смещением костных отломков;

- без смещения костных отломков;

- неполные (трещины).

По месту удара:

- прямые (перелом в месте приложения силы);

- непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации).

Многочисленные типы орбитальных переломов могут возникать изолированно или в различных комбинациях с другими повреждениями лица. Наиболее распространенными типами орбитальных переломов являются:

- «взрывные» и вдавленные переломы нижней стенки глазницы;

- «взрывные» и вдавленные переломы медиальной стенки глазницы;

- назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) переломы;

- переломы скулоорбитального комплекса;

- переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III;

- фронтобазальные переломы (включающие повреждения стенок лобной пазухи, «взрывные» и вдавленные фрактуры крыши; переломы вершины глазницы, в том числе с вовлечением зрительного канала; локальные переломы, вызванные острыми предметами, вонзившимися в орбиту; а также супраорбитальные, глабеллярные, изолированные переломы надглазничного края).

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

- Низкоэнергетический перелом — незавершенный (по типу «зеленой веточки») или с минимальным смещением отломков, — как правило, не требует оперативного лечения.

- Среднеэнергетический перелом характеризуется типичной для данной нозологической формы клиникой, умеренным смещением отломков; предполагает открытую репозицию и жесткую фиксацию костных фрагментов с использованием типичных доступов. Это самая обширная группа пациентов, требующая стандартных алгоритмов лечения (а-г — среднеэнергетический перелом нижнего края и нижней стенки глазницы).

- Наконец, высокоэнергетическая разновидность — редко возникающий мелкооскольчатый перелом с крайними степенями смещения и выраженной нестабильностью отломков, нарушением архитектоники лица (д — высокоэнергетический перелом трех стенок орбиты, е — крайняя степень высокоэнергетического перелома, обычно являющегося составной частью панфациальной травмы. Мелкооскольчатый перелом всех стенок глазницы нередко сочетается с разрушением глазного яблока).

Для полноценной визуализации и репозиции поврежденных костных структур требуются многочисленные доступы, а тяжесть травмы предполагает индивидуальную хирургическую тактику в каждом конкретном случае.

Диагностика

Диагностика переломов орбиты основана на данных осмотра и рентгенологического обследования больного.

Переломы нижней и внутренней стенок орбиты зачастую относят к ЛОР-патологии.

Обследование больного с травмой орбиты следует начать с полного осмотра головы и лица, включая исследование функции черепных нервов. В зависимости от тяжести сочетанной ЧМТ следует уточнить вопрос о характере интракраниальных повреждений.

Офтальмологический осмотр необходим для выявления таких тяжелых повреждений как разрыв глазного яблока, повреждение зрительного нерва или повышение давления в полости орбиты.

Гифема, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока, повреждение ЗН по данным литературы наблюдаются в 15 %-18 % всех наблюдений травм орбиты, а при переломах верхнего края орбиты, которые составляют всего 10 % от всех периорбитальных переломов, серьёзные повреждения глаза встречаются в 30 % случаев. Наличие разрыва глазного яблока сказывается на тактике лечения перелома, — ограничиваются манипуляции, связанные с давлением на глазное яблоко; офтальмологическое вмешательство является приоритетным по отношению к выполнению костной реконструкции.

Острота зрения и реакции зрачков на свет документируются до и после хирургического вмешательства на орбите.

Клиническая картина

При внешнем осмотре в большинстве случаев переломов орбиты отмечаются периорбитальный отёк, экхимоз и субконъюнктивальные кровоизлияния.

Переломы передней трети орбиты характеризуются пальпирующейся деформацией, костной «ступенькой» и нарушениями со стороны чувствительных нервов, средней трети — изменениями положения глазного яблока, глазодвигательными нарушениями и диплопией, а задней трети орбиты — зрительными и глазодвигательными нарушениями.

Невозможность движений глазного яблока при том или ином направлении взора говорит либо о параличе глазодвигательных нервов, либо о местном поражении наружных мышц глаза, которое вызвано ушибом или ущемлением мышц в области перелома.

Клиническая картина и дальнейший прогноз в большинстве случаев зависят от силы удара и повреждения соседних структур. Например, перелом верхней стенки орбиты нередко связан с повреждением головного мозга. Переломы нижней и внутренней стенок осложняются возможностью попадания инфицированного слизистого отделяемого из придаточных пазух носа в орбиту.

Основные признаки переломов:

- Кровотечение из носа, кровоизлияние под кожу век.

- Наличие воздуха под кожей в области глаза (особенно часто при чихании или шмыгании носом после травмы). При этом, при надавливании на кожу, под пальцами ощущаются едва заметные щелчки – лопанье пузырьков воздуха в тканях.

- Ограничение подвижности глаза, двоение.

- Невозможность широко открыть рот.

- Смещение глазного яблока вглубь орбиты (энофтальм), вниз (гипофтальм), редко – выпирание глаза наружу (экзофтальм).

- Снижение чувствительности кожи в области скулы, щеки, верхней губы, нижнего века, верхнего века, лба (на стороне повреждения).

Диагностика

КТ является оптимальным методом рентгеновского обследования для диагностики переломов орбиты. Аксиальные срезы с шагом томографа в 2-3 мм выявляют нарушения в области медиальной и латеральной стенок и переломы назоэтмоидальной области. Коронарные (фронтальные) срезы, полученные прямо или реформированные из аксиальных срезов, выявляют переломы дна и крыши орбиты и межорбитального пространства.

При отсутствии КТ, рентгенограммы орбит и придаточных пазух часто дают возможность диагностировать перелом дна орбиты, а также визуализировать кровь в верхнечелюстной пазухе, равно как и вдавление в области дна орбиты и грыжевое выпячивание её содержимого. Может также определяться разрыв медиальной стенки и разъединение лобно-скулового шва. В тех случаях, когда подозревается повреждение канала ЗН, необходимы более тонкие срезы 1-1,5 мм через вершину орбиты и зрительный канал, что гарантирует более тщательную диагностику.

У некоторых пациентов со сложной деформацией орбиты необходимо проведение аксиального КТ исследования на спиральном компьютере с последующей трехмерной реконструкцией изображения для получения более полной информации, необходимой для планирования оперативного вмешательства. Результаты такого обследования могут быть использованы для лазерной стереолитографии, — технологии, позволяющей получить с высокой степенью точности пластиковую копию черепа исследуемого больного. Наличие такой модели также позволяет оптимизировать план оперативного вмешательства.

Ценность МРТ исследования при травмах орбиты заключается в возможности выявления повреждений мягких тканей (изменения диаметра, разрывы глазодвигательных мышц и т.д.), а также ретро-бульбарных и поднадкостничных кровоизлияний.

Источник