Перелом медиального бугорка

Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости в подавляющем большинстве случаев возникают вследствие непрямой травмы, а именно от воздействия силы, направленной сзади или спереди на проксимальный отдел согнутой голени, что в свою очередь приводит к натяжению крестообразных связок и последующему отрыву кости. Помимо этого перелом межмыщелкового возвышения также может быть вызван чрезмерным отведением, переразгибанием, приведением или ротацией.

Предварительные анатомические замечания

Коленный сустав – это в основном шарнирный механизм, где совершаются сгибательно-разгибательные движения, но в меньшем мере происходят также вращательные движения. Первый вид движений совершается между мыщелками бедра и менисками, расположенными на суставной поверхности большеберцовой кости, второй вид движений происходит между менисками и суставной поверхностью большеберцовой кости.

В отличие от формы мыщелков бедра, имеющих вид неправильных цилиндров, суставная поверхность проксимального эпифиза большеберцовой кости (так называемая головка большеберцовой кости) уплотнена и разделена небольшим гребнем на две половины – большую, соответственно наружному мыщелку бедра, и меньшую, соответственно внутреннему мыщелку бедра. Обе эти поверхности слегка наклонены друг к другу. Примерно посередине суставной поверхности большеберцовой кости, против межмыщелковой вырезки бедра располагается гребень, состоящий из двух бугорков: медиального и латерального. Впереди этого гребня располагается площадка, называемая передней межмыщелковой ямкой, позади бугорков имеется задняя межмыщелковая ямка. В этих ямках прикрепляются: спереди – передний рог внутреннего мениска, несколько кзади – нижний конец передней крестообразной связки, а еще дальше кзади – передний рог наружного мениска. В задней межмыщелковой ямке прикрепляются: задний рог наружного мениска, нижний конец задней крестообразной связки и задний рог внутреннего мениска. Из этого расположения внутрисуставных образований видно, что внутренний мениск является охватывающим, наружный мениск, имеющий большую кривизну – охватываемым.

От основания передней крестообразной связки отходят несколько внутренних волокон к внутреннему бугорку и несколько наружных к наружному мениску. От задней крестообразной связки несколько пучков переходит на наружный мениск. Крестообразные связки как бы прикрывают сверху бугорки. С наружным бугорком ни одна крестообразная связка не соединяется. От заднего рога наружного мениска несколько волокон отходит к наружному бугорку.

Высота и величина внутреннего и наружного бугорков могут в большой степени варьировать. Встречаются формы суставной поверхности большеберцовой кости, где бугорки межмыщелкового возвышения почти не выражены и вся суставная поверхность представляется почти плоской. Это наблюдается чаще всего при аномалиях развития коленного сустава и сочетается с другими проявлениями аномалий, например аплазией мыщелка бедра, врожденным вывихом надколенника, дискообразным мениском.

Причины возникновения перелома

Страдают преимущественно люди пожилого возраста. Причины и обстоятельства перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой кости следующие: падение с высоты, падение на улице, прыжок и падение с кузова автомобиля, вагона, трамвая, коляски и т. д., падение при выполнении спортивных упражнений, падение при игре в футбол, падение с велосипеда, мотоцикла, попадание под комбайн, удар по коленному суставу, прижатие, без определенной травмы (заболевание цингой).

Механизм травмы: падение на разогнутую в колене ногу, на согнутое колено, падение на подвернутую в коленном суставе ногу и удар, резкое отклонение голени при прыжке через препятствие, ноги растянулись шпагатом, удар по колену при игре в футбол, дверью вагона, взорвавшейся бочкой, прижатие кузовом, удар коленом о почву, падение с перевертыванием тела вокруг своей оси.

Прямой механизм травмы и непрямая травма встречались одинаково часто. Комбинированный механизм (отклонение голени + удар в момент падения) наблюдается более часто, чем изолированный прямой и непрямой.

У больных, у которых в анамнезе указывается падение на вытянутую ногу, на операции устанавливается отрыв передней крестообразной связки вместе с костной пластинкой (место прикрепления в межмыщелковой ямке).

Анатомические изменения при переломах межмыщелкового возвышения

В анатомической форме переломов как мыщелков большеберцовой кости, так и межмыщелкового возвышения наблюдается большое разнообразие в отношении как направления плоскостей перелома, их количества, так и типов смещений. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при комбинированных переломах межмыщелкового возвышения с переломами мыщелков только как исключение наблюдаются случаи, где площадь перелома составляет одно общее плато. В большей части места этих переломов разъединены участками неповрежденной костной ткани. Это является доказательством того, что приложение силы имеет место в разных участках, и характер действовавшей силы и ее направление являются разными.

С точки зрения формы переломов межмыщелкового возвышения можно привести следующую классификацию: отрывы костной пластинки в передней межмыщелковой ямке, выкол межмыщелкового возвышения в виде дугообразной линии у основания гребня, отрыв всего межмыщелкового возвышения со смещением, выкол у основания гребня + оскольчатый перелом бугорка, трещины бугорка, изолированные отрывы внутреннего бугорка, изолированные отрывы наружного бугорка, перелом всего межмыщелкового возвышения вместе с переломом метафиза большеберцовой кости, оскольчатый перелом межмыщелкового возвышения (уплощение его), последствия перелома межмыщелкового возвышения в виде отдельных свободных костных фрагментов.

Виды смещения отдельных элементов межмыщелкового возвышения следующие:

• без смещения, смещение кверху (всего межмыщелкового возвышения или бугорков);

• смещение оторванной костной пластинки из межмыщелковой ямки кверху;

• смещение вперед и кверху;

• смещение кверху и латерально;

• свободные тела в результате бывшего перелома сместились кверху;

• смещение фрагментов вперед;

• смещение фрагментов кзади;

• приподнятое переднего отдела межмыщелкового возвышения кверху в виде козырька с фиксацией заднего отдела к своему ложу;

• оседание книзу (компрессия).

Смещение с приподнятием переднего отдела оторванного межмыщелкового возвышения и сохранением связи с ложем в заднем отделе наиболее благоприятно в отношении сращения без оперативного вмешательства.

Симптомы и диагностика

Симптом «выдвижного ящика» в случаях одновременного отрыва крестообразной связки является положительным доказательством этого повреждения. Но обычно это поздний симптом, в остром периоде его можно получить при даче наркоза или хорошей анестезии. Наиболее уверенно ставится диагноз на рентгеновском снимке. Снимок должен быть сделан в двух проекциях. Для уточнения характера смещения полезно делать стереоскопические рентгеноснимки.

Жалобы больных при поступлении в клинику следующие: боли, припухлость сустава, ограничение движений, боли при движениях, в острых случаях невозможность двигать ногой.

Клиническая диагностика повреждения межмыщелкового возвышения в остром периоде после травмы затруднена, так как имеется ряд симптомов, характерных для внутрисуставных переломов коленного сустава вообще. При этих повреждениях рано появляется гемартроз. При пункции часто удается обнаружить капельки жира, что подтверждает наличие костного повреждения. У всех больных отмечаются сглаженность контуров, боли при движениях, невозможность приподнять разогнутую ногу кверху. Движения ограничены. При пальпации удается иногда определить болевую точку в переднем отделе сустава ниже надколенника. В случаях сочетанных переломов межмыщелкового возвышения с переломами мыщелков и смещением последних наблюдается деформация сустава в виде отклонения голени кнаружи или кнутри.

Лечение

При комбинированных повреждениях мыщелков большеберцовой кости и межмыщелкового возвышения, показания для того или другого вида лечения определяются формой и особенностями перелома мыщелков (смещение, потеря конгруэнтности в суставе).

Основным видом лечения этих повреждений является консервативный метод. Применяется клеевое вытяжение с боковыми вправляющими тягами с небольшими грузами (2-2,5 кг). Длительность применения вытяжения в большинстве случаев – 4 недели, при более сложных повреждениях и значительных смещениях – 5 недель. Движения следует начинать с 8-10-го дня. После снятия вытяжения следует, как правило, применять лечебную гимнастику, массаж, тепловые процедуры.

Оперативное лечение перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой кости заключается в подшивании костного фрагмента к ложу, фиксации костного фрагмента после вправления к ложу костным штифтом, удалении фрагмента. В послеоперационном периоде следует накладывать гипсовую шину на сроки 10-20 дней. Циркулярную гипсовую повязку применяют у тех больных, которым производили фиксацию фрагмента костным штифтом или пришивание нитями к ложу. После снятия циркулярной гипсовой повязки (сроки от 2 до 4 недель) применяют вытяжение и начинают разработку движений.

Напряжение четырехглавой мышцы бедра следует начинать еще во время фиксации шиной или повязкой. После прекращения вытяжения или снятия повязок и шин назначают массаж, активную гимнастику, тепловые процедуры, при тугоподвижности – механотерапию, некоторым больным рекомендуют грязелечение. Время начала ходьбы без опоры на костыли широко варьирует у разных больных и колеблется от 1 до 4 месяцев.

Информация, представленная в данной статье, предназначена исключительно для ознакомления и не может заменить профессиональную консультацию и квалифицированную медицинскую помощь. При малейшем подозрении на перелом межмыщелкового возвышения, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Источник

Перелом большого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

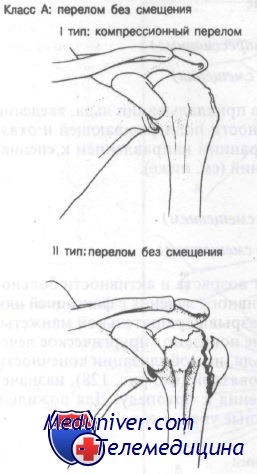

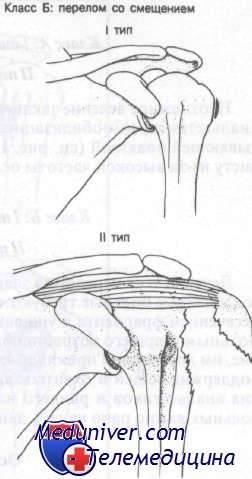

К большому бугорку крепятся подостная, надостная и малая круглая мышцы, которые при переломе вызывают смещение фрагмента кверху. Существует два типа переломов большого бугорка: переломы без смещения класса А и переломы со смещением класса Б. Переломы класса А могут быть компрессионными I типа или переломами без смещения II типа. Повреждения класса Б могут быть I типа, когда смещен лишь тонкий кортикальный фрагмент, или II типа, когда отколот и смещен большой бугорок целиком. Перелом большого бугорка со смещением более 1 см часто сочетается с разрывом вращательной манжеты.

Аксиома: перелом большого бугорка со смещением часто сочетается с продольным разрывом вращательной манжеты.

Переломы большого бугорка плечевой кости встречаются приблизительно в 15% всех случаев передних вывихов плеча.

Есть два механизма, приводящие к переломам большого бугорка. Переломы класса А типа I — обычно результат прямого удара по верхнему отделу конечности, например при падении. Пожилые люди особенно подвержены этим повреждениям из-за атрофии и ослабления окружающей мускулатуры. Переломы класса А типа II лишь изредка связаны с этим механизмом. Повреждения класса А типа II обычно происходят при падении на вытянутую руку (непрямой механизм). В типичных случаях переломы класса Б являются следствием падения на вытянутую руку с сокращением наружного ротатора, что приводит к смещению.

Больной жалуется на боль и припухлость в области большого бугорка. Он не может отвести конечность, боль усиливается при наружной ротации плеча.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в стандартных проекциях.

Этим видам переломов редко сопутствуют повреждения сосудисто-нервных образований. Перелом большого бугорка обычно сочетается с передним вывихом плеча и разрывами вращательной манжеты. Оба эти повреждения более типичны для переломов класса Б.

Лечение перелома большого бугорка плечевой кости

Класс А: I тип (компрессионные), II тип (без смещения). Неотложное лечение заключается в прикладывании льда, введении анальгетиков, иммобилизации конечности поддерживающей и охватывающей повязкой, с ранним направлением к специалисту из-за высокой частоты осложнений.

Класс Б: I тип (со смещением), II тип (со смещением). Лечение этих переломов зависит от возраста и активности больного. Молодые больные требуют оперативного лечения с фиксацией или иссечением фрагмента и ушиванием разрыва вращательной манжеты. Больным старшего возраста обычно не показано хирургическое лечение, им достаточно прикладывания льда, иммобилизации конечности поддерживающей и охватывающей повязкой, назначения анальгетиков и раннего направления к ортопеду. Для пожилых больных важно рано начать двигательные упражнения.

Осложнения перелома большого бугорка плечевой кости

Переломам большого бугорка могут сопутствовать несколько осложнений.

1. Компрессионные переломы часто осложняются повреждением длинной головки двуглавой мышцы плеча, что приводит к хроническому тендовагиниту и в конце концов разрыву сухожилия.

2. Лечение переломов большого бугорка может осложниться несращением.

3. Может развиться оссифицирующий миозит, однако он обычно исчезает, если рано начинают двигательные упражнения.

— Также рекомендуем «Перелом малого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы плечевой кости, ключицы, лопатки»:

- Перелом большого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом малого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Комбинированные переломы проксимального отдела плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом суставной поверхности плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом ключицы. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом средней трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом дистальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом медиальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом тела и ости лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом акромиального отростка лопатки. Диагностика и лечение

Источник

Переломы. Голеностопный сустав.

Несмотря на то, что голеностопный сустав может быть поврежден и при воздействии прямой силы как, например, при ударе по лодыжке или огнестрельном ранении, в большинстве случаев переломы лодыжек возникают вследствие непрямых повреждений — подвывиха или вывиха таранной кости из гнезда голеностопного сустава. Определенные типы переломов всегда сочетаются с разрывами связочного аппарата или эквивалентными отрывными переломами в местах прикрепления связок.

Важные анатомические и функциональные особенности

1. Дистальный тибиофибулярный связочный аппарат обеспечивает наличие прочного эластичного гнезда (вилки) голеностопного сустава и состоит из трех элементов:

Передний синдесмоз (или Lig. tibiofibulare anterius) на уровне голеностопного сустава соединяет передний большеберцовый бугорок (Tuberculum Tillaux-Chaput) с латеральной лодыжкой (рис. 14.1а).

Более прочный задний синдесмоз (или Lig. tibiofibulare posterius) соединяет латеральную лодыжку с задним большеберцовым бугорком, который представляет собой латеральную часть треугольника Volkmann (рис. 14.1b).

Проксимально от синдесмоза расположенная Membrana interossea соединяет большеберцовую и малоберцовую кости.

2.Боковые связки предупреждают заклинивание таранной кости в гнезде голеностопного сустава и включают следующие элементы:

Латеральный связочный аппарат состоит из трех связок: Lig. fibulotalare anterius, Lig. calcaneofibulare и Lig. fibulotalare posterius (рис. 14.2a).

Медиальный связочный аппарат, или Lig. deltoideum, состоит из двух частей: большеберцово-таранной и большеберцово-пяточной (рис. 14.2Ь).

Таранная кость находится в тесном контакте с суставной поверхностью вилки сустава во всех положениях подошвенного или тыльного сгибания стопы. Наличие тесного контакта является принципиальным важным механизмом для распределения нагрузки в голеностопном суставе и поэтому такой контакт должен быть абсолютно точно восстановлен. Нормальное движение между дистальными отделами большеберцовой и малоберцовой костей на уровне синдесмоза является важным дополнительным фактором для восстановления нормальных движений в голеностопном суставе.

Классификация переломов лодыжек по Weber and Danis

Чем выше перелом малоберцовой кости, тем обширнее повреждение межберцовых связок и потому больше опасность возникновения недостаточности функции вилки голеностопного сустава. Существуют три типа повреждения в зависимости от уровня перелома малоберцовой кости (рис. 14.4).

Тип А (44-А1-3)

Малоберцовая кость: Поперечный отрывной перелом на уровне или ниже уровня голеностопного сустава (рис. 14.4а) или разрыв латерального связочного аппарата (рис. 14.4а’).

Медиальная лодыжка: Интактная или перелом от сдвига с более вертикальной плоскостью перелома. Нередко имеет место также локальный компрессионный перелом медиальной суставной поверхности большеберцовой кости

Задний край большеберцовой кости: Обычно интактен. В некоторых случаях имеется дорзомедиальный фрагмент, который иногда связан с медиальным лодыжечным фрагментом.

Межберцовый связочный аппарат: Всегда интактный.

Тип В (44-В1-3)

Малоберцовая кость: Косой или торзионный перелом, начинающийся от уровня голеностопного сустава и идущий в проксимальном направлении (рис. 14.4b). Линия перелома может быть гладкой или изломанной, что зависит от приложенной силы.

Медиальная лодыжка: Интактна или отрывной перелом в месте прикрепления связок, реже — разрыв Lig. deltoideum.

Задний край большеберцовой кости: Интактен или имеется дорзолатеральный треугольный фрагмент (треугольник Фолькманна) при отрывном переломе задней связки синдесмоза.

Межберцовый связочный аппарат: Межкостная мембрана, как правило, интактна. Дорзальный синдесмоз чаще интактен или происходит отрыв вместе с задним краем большеберцовой кости (треугольник Фолькманна).

Передний синдесмоз (Lig. tibiofibulare anterius) остается интактным при косом переломе латеральной лодыжки ниже уровня голеностопного сустава. Однако если линия перелома начинается на уровне щели голеностопного сустава, то передний синдесмоз либо надорван, либо полностью разорван. Иногда может наблюдаться отрывной перелом в месте прикрепления связки к большеберцовой кости (бугорок Тилло-Шапута) или к малоберцовой кости. Membrana interossea остается, как правило, интактной.

Тип С (44-С1-3)

Малоберцовая кость: Перелом диафиза в любом месте между синдесмозом и головкой малоберцовой кости (рис. 14.4с,d).

Медиальная лодыжка: Отрывной перелом или разрыв Lig. deltoideum.

Задний край большеберцовой кости: Интактен или оторван в месте прикрепления синдесмоза.

Межберцовый связочный аппарат: Всегда разорван. Разрыв Membrana interossea проксимальнее голеностопного сустава, распространяющийся, как минимум, до уровня перелома малоберцовой кости.

Синдесмоз разорван или оторван вместе с фрагментами кости в месте прикрепления.

Тяжесть повреждения связочного аппарата и тяжесть перелома лодыжек возрастают прогрессивно от перелома типа А к типу В и типу С.

Помимо переломов лодыжек и повреждения связок необходимо определить наличие переломов медиального и латерального краев таранной кости. Возможно наличие как больших костно-хрящевых фрагментов, так и переломов с отслойкой хряща. Поскольку многие из этих повреждений не определяются на рентгенограммах, то должна выполняться тщательная интраоперационная диагностика.

Для достижения главной цели — восстановления стабильности и анатомической кон-груентности голеностопного сустава — часто бывает показана его хирургическая реконструкция. Необходимым звеном предоперационного планирования является внимательная оценка состояния мягких тканей и циркуляции еще до операции (рис. 14.5).

Рентгенологическая методика исследования.

А При выполнении снимка голеностопного сустава в прямой проекции стопу ротируют кнутри на 20º для того, чтобы чрезлодыжечная ось была параллельна рентгеновской пластинке.

B Клиническая стрессовая варусная прямая проекция голеностопного сустава для демонстрации варусного заклинивания таранной кости в вилке сустава.

С Синдром переднего выдвижного ящика. Подошва стопы должна быть плотно прижата к твердой поверхности при положении голеностопного сустава в легком подошвенном сгибании. Одна из рук исследователя сзади стабилизирует стопу, другая надавливает спереди назад на большеберцовую кость для определения передне-задней нестабильности таранной кости в вилке голеностопного сустава.

Методика рентгенологической диагностики повреждений голеностопного сустава (рис. 14.5, 14.6)

Обязательным является выполнение рентгенограмм в прямой и боковой проекциях при тщательной центрацией рентгеновского пучка точно на область голеностопного сустава. Для выполнения прямой и боковой рентгенограмм голень необходимо ротировать кнутри на 20°. В этом положении чрезлодыжечная ось параллельна рентгеновской пластинке (рис. 14.16а,с). Косой перелом диафиза малоберцовой кости, который часто ошибочно принимают за изолированное повреждение, почти всегда представляет собой перелом типа С. В подобных случаях необходимо внимательное рентгенологическое обследование голеностопного сустава для выявления сопутствующих повреждений в вилке сустава. Если имеется подозрение на повреждение переднего большеберцового бугорка (бугорка Тилло-Шапута), то выполняют дополнительное рентгенологическое исследование с наружной ротацией голени на 45°. Если имеются клинические признаки серьезного повреждения голеностопного сустава, а рентгенограмма выглядит нормальной, то следует думать о травме типа С с проксимальным или даже субкапитальным переломом малоберцовой кости. Поэтому рентгенограммы должны захватывать как голеностопный сустав, так и малоберцовую кость по всей длине.

Для определения повреждений боковых связочных структур выполняют прямую и боковую с нагрузкой рентгенограммы (рис. 14.6Ь). Изолированные разрывы Lig. fibulotalare anterius не всегда приводят к варусному заклиниванию таранной кости на прямой рентгенограмме с нагрузкой. Однако это приведет к передней нестабильности таранной кости, что можно определить на боковом снимке с нагрузкой(рис. 14.6с). Лишь при дополнительном разрыве Lig. calcaneofibulare будет заметно варусное смещение таранной кости. Рентгенограммы с нагрузкой поврежденного голеностопного сустава будут достоверными лишь в том случае, если их выполняют под местной, регионарной или общей анастезией и сравнивают со снимками голеностопного сустава с неповрежденной стороны.

Оценка рентгенограмм.

А Вид сустава на рентгенограмме при ротации стопы кнутри на 20″: просвет сустава имеет везде одинаковую ширину. Субхондральные костные пластинки таранной и большеберцовой костей расположены параллельно. Линия субхондральной пластинки большеберцовой кости, проецируемая через щель, является продолжением субхонд-ральной линии латеральной лодыжки без образования ступени.

А’ Любое, даже минимальное, укорочение наружной лодыжки ведет к образованию ступени между субхондраль-ными линиями большеберцовой и малоберцовой кости на рентгенограмме в прямой проекции. Латеральное смещение таранной кости приводит к соответствующему расширению просвета сустава с внутренней стороны.

B Стрессовая рентгенограмма голеностопного сустава в прямой проекции. Обратите внимание на наклон таранной кости на 10º. Это указывает на повреждение Lig. calcaneofibulare и в большинстве случаев также и на разрыв lig. fibulotalare anterius.

С Боковая стрессовая рентгенограмма без признаков подвывиха таранной кости.

С’ Передний подвывих таранной кости. Разница между шириной просвета сустава с поврежденной и неповрежденной стороны в 3,0 мм и более является патогномоничным признаком повреждения Lig. fibulotalare anterius.

14.6.1 Переломы лодыжек типа 44-А1-3 (рис. 14.8)

Отрывные переломы наружной лодыжки фиксируюттак, как показано на рисунках 14.8а, Ь. Используют треть-трубчатую пластину или стягивание проволокой.

В качестве следующего этапа осуществляют доступ к перелому медиальной лодыжки и расщепленную надкостницу аккуратно отводят для обнажения краев перелома. Передняя капсула всегда разорвана, что дает возможность хорошего обзора внутрисуставной части перелома. Мелкие костные осколки переднего края большеберцовой кости можно удалить, однако большие фрагменты необходимо репонировать. После репозиции вдавленного перелома суставной поверхности большеберцовой кости возникший дефект необходимо заполнить аутотрансплантатом губчатой кости.

Провизорную стабилизацию выполняют при помощи спиц Киршнера, а затем окончательно фиксируют в соответствии с принципами межфрагментарной компрессии (рис. 14.8c,d). Поскольку перелом внутренней лодыжки такого типа является следствием приведения, то медиальный кортикальный слой большеберцовой кости скорее является сдавленной, чем растянутой стороной перелома; поэтому стягивание проволокой не подходит для лечения перелома медиальной лодыжки типа А. Разорванную капсулу зашивать не надо.

Дорзомедиальный фрагмент необходимо аккуратно и точно репонировать и фиксировать с дорзомедиальной стороны (рис. 14.8е).

Рис. 14.8 Перелом лодыжки типа А.

А Разорванные Lig. fibulotalare и Lig. fibulocalcaneare могут быть сшиты одним слоем.

B Оторвавшийся фрагмент латеральной лодыжки сначала стабилизируют двумя спицами Киршнера и затем фиксируют, создавая компрессию, при помощи проволочного серкляжа.

С Если кость хорошего качества, то большой латеральный фрагмент лодыжки можно фиксировать хорошо смоделированной треть-трубчатой пластиной, выполняющей функцию стягивания.

D Большой сдвинутый фрагмент медиальной лодыжки фиксирован спицей Киршнера и 4,0-мм спонгиозным шурупом.

Е Дорзомедиальные фрагменты при переломах типа А возникают редко. Они всегдарасположены непосредственно за фрагментом медиальной лодыжки. Подобные фрагменты можно выделять, репонировать и фиксировать малыми 4,0-мм спонгиозными шурупами, введенными с медиальной и задней стороны.

14.6.2 Переломы лодыжек, тип 44-В1-3 (рис. 14.9)

Сначала выполняют доступ к малоберцовой кости. При осторожной ротации стопы кнаружи через область перелома малоберцовой кости можно увидеть свод таранной кости. Все возможные лежащие свободно фрагменты удаляют. Наружная лодыжка обычно укорочена, смещена кзади и латерально, а также ротирована кнаружи. Анатомическую репозицию лучше всего выполнять при помощи острогорепозиционного зажима, который используют и для провизорной стабилизации. Проверьте правильность репозиции по заднему краю малоберцовой кости (детали внутренней фиксации смотри на рис. 14.9a-d).

Отрывные переломы медиальной лодыжки фиксируют при помощи малых спонгиоз-ных шурупов или стягивания проволокой, что зависит от размера фрагмента. Если нет подозрения на интерпозицию мягких тканей, то необязательно выделять и восстанавливать разорванную дельтовидную связку (рис. 14.9a-g).

Точная репозиция латеральной лодыжки приводит к репозиции смещенного кверху дорзолатерального фрагмента (треугольника Фолькманна), поскольку они соединены задним синдесмозом. Щель перелома, тем не менее, остается открытой. Мелкие внесустав-ные дорзальные фрагменты болыпеберцовой кости можно не фиксировать. Большие по размеру дорзальные фрагменты болыпеберцовой кости, включающие суставной хрящ, необходимо осторожно репонировать через дорзомедиальный доступ. Этот маневр часто требует использования тонких инструментов для давления вниз и вперед при помощи их концов. Временную фиксацию можно завершить при помощи спиц Киршнера, вводимых спереди назад и изнутри кнаружи. Окончательную фиксацию выполняют при помощи спонгиозного костного шурупа, вводимого в передне-заднем направлении (рис. 14.9h-h).

Рис. 14.9 Перелом типа В.

А Короткий косой перелом малоберцовой кости фиксирован 3,5-мм кортикальным стягивающим шурупом. Эта фиксация дополнена треть-трубчатой пластиной, выполняющей функцию нейтрализационной пластины.

B,C,D Различные методы внутренней фиксации латеральной лодыжки при разных видах переломов.

D Наложение треть-трубчатой «противоскользящей» пластины сзади по Weber,

E,F Различные типы внутренней- фиксации медиальной лодыжки.

G Вели становится необходимым выделение Lig. deltoideiun вследствие интерпозиции мягких тканей, то ее необходимо сшить (доступ см. на Рис.14.7).

H Большой дорзо-латеральный фрагмент большеберцовой кости осторожно репонируюти затем фиксируют 4,0-мм спонгиозным шурупом, введенным в переднезаднем направлении.

H´, H´, H´´´ Фиксация стягивающим шурупом дорзолатерального треугольника Фолькмана: вид сбоку, сзади и поперечное сечение.

14.6.3 Переломы лодыжек тип 44-С1-3 (рис. 14.10)

Операцию начинают с экспозиции перелома диафиза малоберцовой кости. Обязательным является точное восстановление длины малоберцовой кости. Перелом диафиза репони-руют и фиксируют при помощи одних лишь стягивающих шурупов или, гораздо чаще, сочетая их с треть-трубчатой пластиной.

Следующим этапом является доступ к передней порции синдесмоза. Если он оторван от большеберцовой кости (бугорок Тилло-Шапута) или от малоберцовой кости, то его репонируют или фиксируют малым (3,5-мм или 2,7-мм) стягивающим шурупом. Если передний синдесмоз разорван посередине, то он может быть сшит.

Очень высокие переломы малоберцовой кости через ее шейку, не требуют, как правило, экспозиции, однако малоберцовой кости следует придать нормальное положение путем тракции при помощи крючка или цапки, наложенных в области Inzisura fibularis tibiae.

Затем необходимо стабилизировать малоберцовую кость в этом положении при помощи спицы Киршнера и выполнить рентгенологическое исследование для проверки соответствия субхондральных пластинок дистальных отделов большеберцовой кости и латеральной лодыжки (рис 14.6а).

Необходимость последующей фиксации малоберцовой кости зависит от стабильности синдесмоза (лучше всего ее проверять при помощи крючка, рис. 14.10а), от степени повреждения межкостной мембраны, жесткости внутренней фиксации малоберцовой кости, а также от выполненного восстановления синдесмоза. Если при проверке крючком выявлена остаточная нестабильность, то она может быть устранена введения позиционного шурупа в 2-3 см над голеностопным суставом. Это должен быть 3,5-мм кортикальный шуруп, который вводят через малоберцовую кость в оба кортикальных слоя большеберцовой кости. Шуруп необходимо вводить косо сзади кпереди под углом 25-30°, начиная дорзолатерально и в вентромедиальном направлении. 3,5-мм резьбу необходимо нарезать как в малоберцовой, так и в большеберцовой кости, поскольку этот шуруп используется не в качестве стягивающего шурупа, а для удержания правильной позиции малоберцовой кости по отношению к большеберцовой (рис. 14.10с).

Медиальную лодыжку и дорзомедиальные фрагменты фиксируют также, как это описано для переломов типа В.

Рис. 14.10 Перелом типа С.

А Перелом диафиза малоберцовой кости репетирован и стабилизирован треть-трубчатой пластиной. При помощи крючка проверяют стабильность переднего синдесмоза. Небольшой отрывной перелом медиальной лодыжки фиксируют двумя спицами Киршнера и стягивающей проволочной петлей.

B,B’ Перелом середины диафиза малоберцовой кости фиксируют пластиной. Передний синдесмоз оторван в области

его прикрепления к латеральной лодыжке. Be репонируют и фиксируют либо малым спонгиозным шурупом, либо чрезкостным проволочным швом. Разорванную дельтовидную связку можно (не обязательно) сшить. Большой дорзолотеральный фрагмент осторожно репонируют и затем фиксируют большим спонгиозным шурупом. Этим восстанавливается стабильность вилки голеностопного сустава.

C,C’ Нередко субкапитальный перелом диафиза малоберцовой кости не приводит к укорочению и не требует открытой репозиции. Наиболее важным моментом, тем не менее, является внимательная оценка даже минимального укорочения на рентгенограммах голеностопного сустава в прямой проекции. Ищите любое несоответствие в положении субхондральных пластинок дистального отдела большеберцовой кости (Pilon libial) и латеральной лодыжки. Любое укорочение нуждается в коррекции. Небольшой отрывной перелом передней связки синдесмоза от большеберцовой кости репонируют и фиксируют малым спонгиозным шурупом.

C» Поскольку при этом повреждении нарушается целостность межкостной мембраны почти по всей длине, то фиксация прикрепления передней связки синдесмоза не может обеспечить достаточной стабильности вилки голеностопного сустава и возникает необходимость введения позиционного шурупа. Его вводят косо сзади кпереди под углом 25-30º. резьбу нарезают и в малоберцовой и в большеберцовой кости. Отрывной перелом медиальной лодыжки фиксируют с созданием компрессии при помощи одного или двух 4,0-мм спонгиозных шурупов.

D Точная анатомическая репозиция малоберцовой кости в Incisura fibularis tibiae гарантирует восстановление нормального строения вилки голеностопного сустава. Неточность в репозиции с укорочением малоберцовой кости приводит к расширению вилки голеностопного сустава и вальгусному отклонению таранной кости. К развитию посттравматического дегенеративного артроза в большинстве случаев приводит даже небольшая неточность со-споставления и наклон таранной кости кнаружи.

Источник