Перелом мальгеня голень

МАЛЬГЕНЯ ПЕРЕЛОМЫ (J.F. Malgaigne, франц. хирург и анатом, 1806—1865)— сложные виды переломов лодыжек и таза. Они описаны Ж. Мальгенем в 1847—1855 гг.

Перелом лодыжек Мальгеня

Рис. 1. Схематическое изображение вариантов повреждений при супинационно-аддукционных переломах правого голеностопного сустава: 1 — перелом медиальной лодыжки и разрыв латеральной связки; 2 — перелом латеральной и медиальной лодыжек.

Рис. 2. Схема переднезадней (слева) и боковой (справа) рентгенограмм левого голеностопного сустава при супинационно-аддукционном переломе лодыжек без смещения отломков: линии перелома указаны стрелками

Перелом лодыжек Мальгеня относится к супинационно-аддукционным переломам, при которых стопа под влиянием нагрузки подворачивается кнутри — механизм, обратный механизму абдукционного перелома лодыжек Дюпюитрена (см. Голеностопный сустав, Дюпюитрена перелом). При этом происходит разрыв латеральных связок голеностопного сустава или отрыв основания латеральной лодыжки на уровне суставной щели; при продолжающемся в момент травмы смещении стопы кнутри таранная кость, надавливая на медиальную лодыжку, вызывает ее перелом с косой или чаще вертикальной линией излома, распространяющейся на эпиметафиз большеберцовой кости (рис. 1 и 2). Подвывих стопы кнутри и смещение латеральной лодыжки при этом виде перелома обычно бывает редко. Если к супинации стопы присоединяется ротация голени, то, кроме перелома малоберцовой кости, может произойти частичный разрыв межберцовых связок, ведущий к диастазу межберцового синдесмоза.

При клин, обследовании отмечается значительная припухлость области голеностопного сустава, резкая болезненность в зоне перелома латеральной лодыжки или разрыва латеральных связок. Линия перелома медиальной лодыжки более четко видна на переднезадней рентгенограмме, латеральной — на боковой рентгенограмме.

При свежих переломах лодыжек типа Мальгеня со смещением отломков показано ручное их вправление, как правило, под местным обезболиванием. Оно производится путем давления на стопу с внутренней стороны при одновременной продольной тяге и противоупоре с наружной стороны голени. Фиксация гипсовой повязкой продолжается 10—12 нед. Трудоспособность восстанавливается через 3—4 нед. после снятия гипса.

При безуспешном закрытом вправлении, когда остается смещение отломков и подвывих стопы, а также при застарелых переломах с подвывихом стопы (до 21/3—3 мес. после травмы) производят оперативное вмешательство (открытая репозиция и фиксация отломков металлическими конструкциями).

Прогноз при переломе лодыжек Мальгеня, как правило, благоприятный.

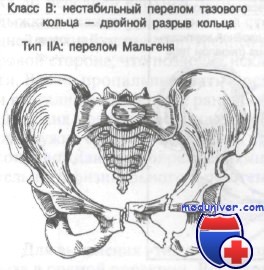

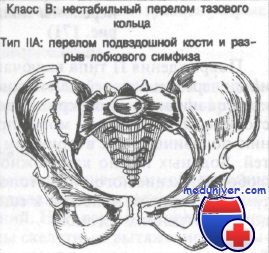

Рис. 3. Схематическое изображение вариантов повреждений тазовых костей при переломах типа Мальгеня: 1 — типичный перелом Мальгеня (двусторонний); 2—5 — переломы и вывихи типа Мальгеня: 2 — односторонний вертикальный перелом таза; 3 — диагональный перелом таза; 4 — перелом подвздошной кости в сочетании с разрывом лобкового симфиза; 5 — перелом седалищной и лобковой костей в сочетании с Переломовывихом крестцово-подвздошного сочленения.

Перелом таза Мальгеня

Ж. Мальгень описал перелом таза в 6 местах: перелом обеих подвздошных костей параллельно крестцово-подвздошным суставам, двусторонний перелом лобковых и седалищных костей (рис. 3, 2).

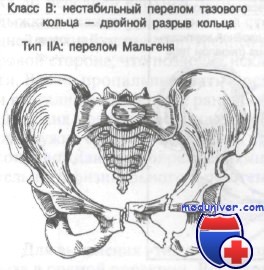

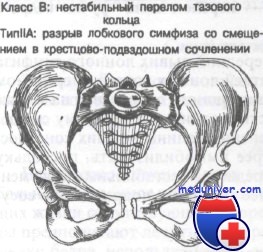

Такой вид перелома возникает крайне редко. Значительно чаще наблюдают односторонние переломы или переломовывихи в заднем отделе таза в сочетании с одно- или двусторонними переломами в переднем его отделе или с разрывом лобкового симфиза. Общим для этих видов повреждений тазового кольца является одновременное нарушение непрерывности его в заднем и переднем отделах. Все подобные повреждения, в отличие от повреждений только в переднем или заднем отделах тазового кольца, носят название переломов или переломовывихов типа Мальгеня (рис. 3, 2—5). При переломе переднего и заднего отделов тазового кольца с одной стороны говорят о вертикальном переломе таза Мальгеня; при переломе в заднем отделе тазового кольца с одной стороны, а в переднем отделе с противоположной стороны — о диагональном переломе. Переломы переднего и заднего отделов с обеих сторон носят название двусторонних переломов таза Мальгеня. Если возникает не перелом, а разрыв связок крестцово-подвздошного сочленения или лобкового симфиза со смещением половины таза, говорят о переломовывихе.

Переломы таза Мальгеня являются наиболее тяжелыми повреждениями, т. к. они всегда сопровождаются обширными забрюшинными гематомами, развитием тяжелого шока, нередко повреждением тазовых органов.

В диагностике этих переломов имеют значение осмотр и пальпация таза, при которых выявляют асимметрию половин таза, смещение пупка от средней линии, «разворот» одной из половин таза с наружной ротацией ноги той же стороны. При двусторонних переломах видна своеобразная «распластанность» таза — значительное расширение его в поперечнике. При рентгенографии в одной переднезадней проекции обращают внимание на переломы лобковых и седалищных костей, разрыв лобкового симфиза, продольный перелом подвздошной кости или разрыв крестцово-подвздошного сочленения. Определяют высоту смещения половины таза. Рентгенол, исследованию принадлежит ведущая роль и в контроле за правильностью репозиции.

Основной метод лечения переломов таза Мальгеня — двустороннее скелетное вытяжение за бугристости большеберцовых костей и мыщелки бедренной кости. Груз на стороне смещения 6 — 10 пг, на противоположной 4—5 кг. Вытяжение нередко дополняют подвешиванием области таза больного в гамаке. Вытяжение продолжают до 2,5—4 мес. в зависимости от величины смещения и времени наступления репозиции. Иммобилизация скелетным вытяжением при разрыве связок крестцово-подвздошного сустава или лобкового симфиза продолжается дольше, чем при переломах. Трудоспособность восстанавливается в среднем через 4—6 мес. после травмы.

Прогноз зависит от степени восстановления анатомической конфигурации таза и течения сопутствующих перелому нарушений тазовых органов (см. Таз).

Библиография: Быстрицкий М. И. Переломы костей таза. Л,, 1980; Волкоз М. В. и Любошиц Н.А. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата, М., 1979; Ерецкая М. Ф. Внутрисуставные переломы костей голеностопного сустава, в кн.; Внутрисуставные переломы, под ред. В. Г. Вайнштейна, с. 180, Л., 1959; Каплан А. В. Повреждения костей и суставов, М., 1979; Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1—2, М., 1964; Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972; Школьников Л. Г., Селиванов В. П. и Цодыкс В. М. Повреждения таза и тазовых органов, М., 1966, библиогр.; Mal g a igne J. F. Traite des fractures et des luxations, t. 1—2, P., 1847 —1855.

В. А. Чернавский.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Перелом Мальгеня представляет собой одну из разновидностей повреждения тазовых костей.

Все переломы тазовых костей классифицируются по степени их тяжести, при этом учитывается и объем полученных повреждений. Названная травма представляет собой один из наиболее тяжелых переломов и по классификации тазовых повреждений относится к типу С. При отсутствии своевременной медицинской помощи травма практически в любом случае приводит к летальному исходу.

Анатомические особенности тазовых костей

Таз формируется двумя костями: безымянными или таковыми. Каждая из таких костей, в свою очередь, образована тремя сросшимися между собой костями – подвздошной, седалищной, лобковой. Срастаются данные кости в подростковом возрасте.

Кости таза соединены друг с другом, образуя при этом кольцо. Стенки данного кольца представляют собой защиту для расположенных внутри него органов, кроме того, оно является элементом опоры для всего человеческого тела.

С обеих сторон тазовое кольцо разделено на два полукольца вертлужными впадинами:

- Заднее полукольцо расположено позади от вертлужных впадин. В него входит задняя часть подвздошной кости, крестово-подвздошные суставы, крестец.

- Переднее полукольцо расположено впереди от вертлужных впадин. Его образуют симфиз и ветви лобковых костей.

Стабильность таза обеспечена, в первую очередь, полукольцом, расположенным сзади. При переломе Мальгеня происходит повреждение двух тазовых полуколец. Повреждение может быть односторонним или двусторонним, сопровождаться разрывом связок. При такой травме происходит разворот таза назад или вперед и его смещение вверх.

Причины возникновения патологии

Перелом Мальгеня может возникать в результате крайне интенсивного воздействия повреждающей силы, которая направлена на боковые поверхности тазовых костей.

Происходить такое может следующих случаях:

- при нахождении под завалом, возникшим в результате обрушения жилых помещений, схождения лавины;

- крупных железнодорожных или автомобильных авариях;

- падении с очень большой высоты.

То есть он является нераспространенной травмой, но для него характерны тяжелые проявления и большая частота летальных исходов.

Симптомы

В большей части случаев при переломе Мальгеня пациент находится в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшего отмечается симптоматика болевого, геморрагического шока:

- Значительное падение артериального давления.

- Нитевидный либо учащенный пульс.

- Угнетение сознания.

- Выделение холодного липкого пота.

- Бледность кожного покрова.

Среди характерных признаков подобной травмы тазовых костей следующие:

- Сильная болезненность при пальпации области таза.

- Отечность, возникновение нарастающей гематомы в области крестца и промежности.

- Ассиметричное расположение костных тазовых выступов.

Перелом таза Мальгеня сопровождается формированием крупной забрюшинной гематомы. Излившаяся кровь может достигать уровня околопочечной клетчатки. В результате такого явления пальпация живота позволяет обнаружить симптоматику раздражения брюшины – положительный симптом Щеткина, доскообразное мышечное напряжение.

Характерный признак подобной травмы – выраженная дисфункция нижних конечностей. Отломки костей могут повреждать органы, расположенные в тазу – матку у женщин, прямую кишку, мочевой пузырь. В результате повреждений может развиваться пельвиоперитонит, представляющий собой воспалительный процесс в тазовой брюшине.

Диагностика перелома

Чтобы уточнить диагноз при переломе типа Мальгеня, травматолог назначает рентгенологическое исследование. Снимок делают, когда пациент лежит на спине, при этом его ноги должны быть вытянутыми. Подобное положение позволяет обеспечить обзор всех тазовых структур. Более точное исследование проводят путем компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

Методы терапии данной патологии

Как лечить перелом таза типа Мальгеня? Терапевтические мероприятия при подобной травме подразделены так:

- догоспитальные;

- основные;

- реабилитационные.

Каждый этап имеет определенную инструкцию по проведению лечебных мероприятий.

Догоспитальная помощь

Двойной перелом тазовых костей сопровождается болевым шоком и возникновением массивного кровотечения. Поэтому догоспитальная помощь заключается в минимизации всех передвижений пострадавшего. Транспортировку пациента осуществляют с использованием деревянного щита или жестких носилок.

Чтобы иммобилизовать пациента, травматологи используют специальные костюмы или транспортные шины. При транспортировке проводят интенсивную гемостатическую и противошоковую терапию.

Лечение перелома Мальгеня таза в условиях стационара

Основную терапию начинают с устранения состояний, которые угрожают жизни пациента. Следует стабилизировать гемодинамику, компенсировать кровопотерю, обезболить травмированную часть тела.

Чтобы устранить болевой шок, показано проведение внутритазовой блокады по Школьникову. Врач, используя длинную иглу, вводит в подвздошную ямку «Новокаин». Такой прием позволяет не только полноценно обезболить травмированную зону, но и остановить кровотечение.

Основная методика терапии перелома костей таза типа Мальгеня заключается в репозиции смещенных тазовых полуколец. С этой целью пациента укладывают в гамак, а затем, используя шину Белера, осуществляют скелетное вытяжение таза за мыщелки бедренных костей. На одну сторону подвешивают шестнадцатикилограммовый груз, на другую – груз весом до 6 килограмм. Вытяжение занимает в среднем 8-9 недель. Давать полноценную нагрузку на нижние конечности разрешается не ранее, чем спустя 4,5 месяца.

Наиболее эффективный метод терапии, позволяющий сократить период иммобилизации, – накостный остеосинтез с использованием металлических пластин. После подобного хирургического вмешательства пациентам разрешают вставать спустя пару недель.

В чем заключается реабилитационный период?

Реабилитационные мероприятия следует начинать еще в стационаре. Основная их цель – облегчение самочувствия пострадавшего, ускорение его выздоровления.

Основные направления реабилитации – физиотерапевтические процедуры, лечебная гимнастика и массаж.

Кроме того, пациентам с переломами тазовых костей необходимо полноценно питаться, причем рацион должен быть обогащен минералами, витаминами, кальцием. Ежедневно больному следует употреблять молочные продукты.

Дополнительно получать кальций можно, используя такие лекарственные средства, как «Кальций-Д3», «Кальцемин». В них, кроме кроме названного элемента, присутствует витамин Д, который способствует лучшей абсорбции кальция в костные ткани.

Прогноз при данной патологии

Прогноз исхода подобной травмы сильно зависит от правильности и своевременности оказания медпомощи. При переломе Мальгеня отмечены и случаи смерти пациента, но большая часть травм имеет благоприятный исход.

После травмы у больного могут развиваться некоторые осложнения. К ним относятся:

- Осложнения при беременности и родах у женщин.

- Патологии деятельности тазовых органов.

- Нейродистрофические нарушения.

- Нарушения походки.

- Хроническая форма болевого синдрома.

Таким образом, перелом Мальгеня требует безотлагательной госпитализации и проведения интенсивной терапии.

Источник

Переломы тазового кольца Мальгеня и по типу ручки ведра. Диагностика и лечение

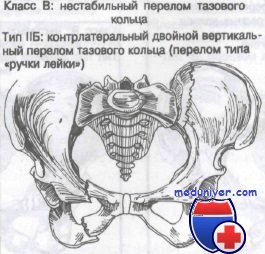

Класс В: тип IIА — переломы Мальгеня и тип IIБ — контрлатеральные двойные вертикальные переломы кольца — перелом типа ручки ведра. Повреждения II типа включают передний вывих лонного симфиза и/или перелом верхней или нижней ветвей лонных костей с переломом крестца и/или вывихом крестцово-подвздошного сочленения на той же стороне. Эти переломы могут привести к заднему и верхнему смещению половины таза с вторичным изменением длины нижних конечностей.

Больных нужно как можно скорее иммобилизовать, поскольку любое движение ногой или стопой передается нестабильным фрагментам таза и может привести к еще более тяжелому повреждению сосудов и внутренних органов.

Переломы класса В типа II могут быть вызваны двумя механизмами. Наиболее частый — прямой удар или сдавление спереди. Кроме того, скручивание туловища при фиксированном крестце может привести к повреждению II типа. Передача силы по оси бедренной кости, находящейся в положении отведения и сгибания меньше 90°, может привести к непрямому перелому II типа.

Больной будет жаловаться на болезненность и припухлость на стороне повреждения. При обследовании можно пропальпировать уплотнение в нижних отделах живота, представляющее собой гематому. Кроме того, врач заметит уменьшение объема движений и, возможно, укорочение нижней конечности на стороне поражения. Укорочение развивается вследствие смещения фрагмента таза в головную сторону вместе с вертлужной впадиной.

Тщательное измерение расстояния от пупка до передней верхней ости подвздошной кости или внутренней лодыжки покажет укорочение на стороне поражения. Расстояние от передней верхней ости до внутренней лодыжки будет таким же, как и на здоровой стороне, что позволит исключить перелом шейки бедренной кости. Важно пропальпировать и осмотреть промежность, прямую кишку и влагалище на наличие ран, костных деформаций и гематом. Эти повреждения могут сопровождаться поражением крестцовых нервов, которые нужно сразу же исключить при обследовании.

Эти переломы часто сопровождаются повреждениями внутренних органов и требуют тщательного физикального и рентгенологического исследования.

Для выявления этих переломов в целом достаточно рентгенографии таза в прямой проекции. Врач должен тщательно исследовать крестцово-подвздошное сочленение на возможное расширение и смещение линий перелома. Следует тщательно обследовать нижнюю границу лобковой кости на наличие асимметрии как критерия перелома таза со смещением. Ширина симфиза не должна превышать 10 мм у детей и 8 мм у взрослых; в противном случае это дает основания подозревать разрыв.

Эти переломы могут сопровождаться всеми описанными в вводном разделе сосудистыми, висцеральными и неврологическими повреждениями.

Лечение перелома тазового кольца Мальгеня и по типу ручки ведра

Неотложное лечение этих переломов включает иммобилизацию больного и срочное тщательное обследование на выявление угрожающих жизни сопутствующих повреждений. Некоторые хирурги-ортопеды предпочитают лечить эти переломы скелетным вытяжением за мыщелки бедра, используя гамак, с последующим наложением гипсовой повязки. Последнее время при переломах таза со значительным смещением получила распространение внешняя фиксация, так как при ее использовании уменьшается степень кровотечения.

Переломы класса В, II типа могут быть осложнены развитием сепсиса, эмболией легочных артерий или жировой эмболией, неправильным сращением или несращением и посттравматическим артритом.

— Также рекомендуем «Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы тазового кольца, бедра»:

- Горизонтальный перелом крестца. Диагностика и лечение

- Перелом копчика. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца без смещения лобковых костей. Диагностика и лечение

- Перелом тела подвздошной кости без смещения. Диагностика и лечение

- Двусторонний двойной вертикальный перелом переднего тазового полукольца. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца Мальгеня и по типу ручки ведра. Диагностика и лечение

- Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение

- Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

- Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

- Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение

Источник

По механизму травмы переломы лодыжек делят на пронационно-абдукционные и супинационно-аддукционные.

Пронационно-абдукционные переломы возникают при механическом насилии с преимущественным отклонением и ротацией стопы кнаружи. Происходит отрыв внутренней лодыжки вследствие перенапряжения дельтовидной связки. Стопа, смещаясь кнаружи, ломает малоберцовую кость на 5-7 см выше уровня сочленения, разрывает дистальный межберцовый синдесмоз, устанавливается в положении подвывиха или вывиха. Это перелом Дюпюитрена.

Супинационно-аддукционные переломы являются результатом отклонения и внутренней ротации стопы. Происходит отрыв наружной лодыжки за счет перенапряжения боковой связки. Продолжение применения силы ведет к перелому внутренней лодыжки и подвывиху или вывиху стопы кнутри. Такое повреждение голеностопного сустава именуется переломом Мальгеня.

Многочисленные разновидности этих двух классических форм именуют как незавершенные переломы или повреждения типа переломов Дюпюитрена и Мальгеня.

В ряде случаев повреждения обеих лодыжек сочетаются с переломом переднего или заднего края большеберцовой кости. Сломанный один из краев большеберцовой кости условно принимают за лодыжку, а повреждение называют трехлодыжечным переломом (Потта-Десто). Трехлодыжечные переломы с отрывом переднего края большеберцовой кости могут сопровождаться смещением стопы кпереди, а при разрушении заднего края — кзади.

Клиника и диагностика. Голеностопный сустав отечен, деформирован. При наличии подвывихов и вывихов стопа смещена, чаще кнаружи, что создает штыкообразное искривление конечности. Кожа на стороне, противоположной вывиху, натянута, белесоватой окраски (ишемия). При пальпации выявляют нарушение взаимоотношений костей голеностопного сустава, боль в местах переломов, патологическую подвижность фрагментов, крепитацию. Движения в сочленении ограниченные, осевая нагрузка на конечность невозможна. Рентгенологически определяют вид перелома и степень нарушения конгруэнтности сустава.

Следует отметить, что клиника переломов лодыжек вариабельна и зависит от механизма травмы, количества переломов, наличия подвывиха или вывиха и других факторов.

Лечение. Все больные с переломами лодыжек подлежат госпитализации, за исключением лиц с однолодыжечными переломами без смещения отломков.

Консервативное лечение заключается в пункции голеностопного сустава и анестезии его 20-30 мл 1% раствора новокаина. При отсутствии смещения отломков и нарушения конгруэнтности суставных поверхностей конечность иммобилизируют гипсовой повязкой. При двухлодыжечных переломах после репозиции отломков накладывают гипсовый «сапожок» от верхней трети голени до конца пальцев. При массивных отеках на 10-14 дней накладывают U-образную и заднюю лонгеты, которые затем заменяют на гипсовый «сапожок».

Сроки иммобилизации: при переломах Мальгеня (и ему подобных) — постоянно 8 недель, съемной — 2-4 недели; при переломах Дюпюитрена — постоянно 8 недель, съемной — 2-4 недели; трехлодыжечные переломы — постоянно 10-12 недель. Трудоспособность восстанавливается соответственно через 9-11, 10-12 и 14-16 недель.

Наличие смещения отломков и разобщения суставных поверхностей является показанием к немедленному восстановлению правильных анатомических взаимоотношений. Обезболивание местное, реже общее. Положение больного лежа на спине. Поврежденную конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах до прямого угла. Бедро охватывают свернутой простыней для осуществления противотяги (рис. 11).

При переломе Дюпюитрена сначала устраняют вывих стопы кнаружи. Достигается это без особого труда: тракцией конечности по оси и смещением стопы кнутри. Не ослабляя тяги, хирург сжатием сближает кости в зоне межберцового синдесмоза и давлением пальцев сопоставляет сломанные лодыжки. Стопу ротируют кнутри и устанавливают в варусном положении. Накладывают боковую U-образную и заднюю гипсовые лонгеты. Рентгеноконтроль. В случае успешной репозиции повязку переводят в циркулярную. Через 4-5 недель гипсовую повязку заменяют и устраняют варусное положение стопы. Манипуляцию выполняют без обезболивания, осторожно, памятуя о возможности сместить отломки. Сроки постоянной иммобилизации 8-12 недель, труд не ранее 12-16 недель,

Трехлодыжечные переломы — отличаются от переломов Мальгеня и Дюпюитрена тем, что при них имеется нарушение целости переднего или заднего края большеберцовой кости с подвывихом (или вывихом) стопы не только кнутри или кнаружи, но и одновременно кпереди или кзади. Поэтому лечение начинают с устранения вывиха, тягой по продольной оси конечности и перемещением стопы обратно механизму травмы. Пальцами устраняют смещение лодыжек и края большеберцовой кости, а стопе придают следующее положение: если сломан задний край болыпеберцовой кости, стопу отклоняют к тылу на 10°, если сломан передний край -подошвенное сгибание на 15-20° от исходных 90°. Гипсовая иммобилизация до средней трети бедра. Через 4 недели стопу выводят в правильное положение и вновь фиксируют гипсовой повязкой. Сроки иммобилизации: постоянной 12 недель, съемной 4-6 недель. Трудоспособность восстанавливается через 16-18 недель.

Консервативное лечение может быть безуспешным при интерпозиции мягких тканей. Большие трудности представляет репозиция и удержание отломка заднего края большеберцовой кости и «вилки» дистального межберцового синдесмоза*. Если репозиция или устранение вывиха не удались бескровным путем, следует перейти к оперативным методам Лечения.

Наиболее часто при переломе лодыжек применяют остеосинтез малоберцовой кости штифтом Богданова и фиксацию внутренней лодыжки металлическим шурупом. После остеосинтеза лодыжек обязательна внешняя иммобилизация. В первые 7-10 дней (при массивных отеках) накладывают гипсовую лонгету, которую затем переводят в циркулярную повязку. Сроки иммобилизации и потери трудоспособности те же.

Следует помнить, что независимо от способа лечения гипсовая иммобилизация должна продолжаться из расчета не менее 1 месяца на сломанную лодыжку, принимая передний и задний края большеберцовой кости за дополнительные лодыжки. Показания к оперативному лечению: Интерпозиция дельтовидной связкой между внутренней лодыжкой, сохраняющееся смещение отломков и подвывих стопы после репозиции. Выполняется открытая репозиция, остеосинтез наружной лодыжки треть-трубчатой тонкой пластиной, внутренней лодыжки маллеолярным винтом и спицей, фиксация перелома заднего или переднего краев б/берцовой кости- винтом, разрыв дистального межберцового синдесмоза- позиционным винтом.

Источник