Перелом лодыжки учебник

содержание ..

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ГЛАВА XXV

Переломы лодыжек наблюдаются часто, особенно зимой при гололедице.

Возникают они обычно вследствие непрямой травмы. В зависимости от

механизма различают пронационно- абдукционные, супинационно-аддукционные,

ротационные (эверсионные и инверсионные), сгибательные и разгибательные

типы переломов лодыжек. Часто встречается сочетанный, или

комбинированный, механизм перелома. В области нижнего конца костей

голени наблюдаются атипичные и раздробленные переломы.

Пронационно-абдукционные переломы происходят при насильственном и

чрезмерном повороте стопы вниз и отведении. В норме линия, по которой

передается давление тяжести тела на стопу, проходит через голень на

верхнюю поверхность таранной кости. Если стопа при повороте вниз и

отведении упирается на свой внутренний край, то линия, по которой

передается давление тяжести тела, проходит внутри от таранной кости.

Дельтовидная связка три таком положении стопы натягивается. В

большинстве случаев сама она не рвется, а отрывает всю внутреннюю

лодыжку у основания или только верхушку ее. Далее таранная кость,

упираясь под давлением тяжести тела в наружную лодыжку, ломает ее на

уровне голеностопного сустава или, чаще, на 5-7 см выше, соответственно

наиболее тонкой части малоберцовой кости (перелом Дюпюитрена). При этом

может разорваться или оторваться от своего прикрепления с небольшой

костной пластинкой (или без нее) более слабая передняя межберцовая

связка. Между обеими берцовыми костями образуется небольшой (неполный)

диастаз в 1-2 мм. В более тяжелых случаях также развивается или

отрывается от заднего края большеберцовой кости более крепкая задняя

межберцовая связка. При этом диастаз между берцовыми костями

значительнее, а подвывих стопы кнаружи более выражен. Иногда при этом же

механизме таранная кость подвертывается несколько боком и ее

наружно-верхний край внедряется между бердовыми костями, разрывая не

только межберцовые связки, но и межкостную перепонку в нижней половине

голени. Расхождение вилки голеностопного сустава и подвывих стопы

кнаружи при этом еще более значительны (перелом Мезоннева). В некоторых

случаях расхождение вилки голеностопного сустава происходит вследствие

того, что таранная кость, упираясь в наружный край большеберцовой кости,

откалывает небольшой треугольный отломок.

Супинационно-аддукционные переломы лодыжек происходят при насильственном

и чрезмерном повороте вверх и приведении стопы. По своему механизму этот

перелом противоположен пронационно-абдукционному. Если стопа при

подвертывании упирается на свой наружный край, то линия, по которой

передается давление тяжести тела, проходит кнаружи от таранной кости.

Пяточно-малоберцовая связка при таком положении стопы натягивается и

может разорваться или надломить наружную лодыжку на уровне

голеностопного сустава, или оторвать ее верхушку. Далее, при

продолжающемся действии силы таранная кость, упираясь в наружную

лодыжку, отламывает внутреннюю лодыжку вместе с нижневнутренней частью

большеберцовой кости; линия излома имеет вертикальное направление. При

продолжающемся действии силы происходит вывих стопы кнутри, а голень на

уровне сустава смещается кнаружи.

Ротационные переломы лодыжек происходят при насильственном и чрезмерном

выворачивании стопы, в большинстве случаев кнаружи (эверсионный тип),

редко – кнутри (инверсионный тип). При выворачивании стопы кнаружи

вначале возникает эверсионный перелом наружной лодыжки, обычно на уровне

межберцового соединения или межберцовой кости на ее протяжении, причем

могут разорваться или оторваться от большеберцовой кости вместе с

костной пластинкой (или без нее) передняя и задняя межберцовые связки.

Вилка сустава также может разойтись. Далее, при продолжающемся действии

силы происходит перелом внутренней лодыжки.

Если одновременно с описанным механизмом переломов лодыжек стопа

оказывается в положении легкого подошвенного сгибания, может отколоться

отломок от заднего края большеберцовой кости. Иногда это бывает

незначительный участок в виде чешуи кортикального слоя. В ряде случаев

от заднего края откалывается значительная часть – треть или более нижней

суставной поверхности большеберцовой кости, имеющая обычно форму

треугольника с вершиной, обращенной кверху.

Изолированный сгибательный перелом заднего края большеберцовой кости,

возникающий при насильственном и чрезмерном сгибании стопы, наблюдается

редко. Смещения отломавшегося от заднего края большеберцовой кости

треугольного фрагмента при изолированном переломе, как правило, не

бывает. Смещение заднего края большеберцовой кости обычно наблюдается

при сочетании этого перелома с переломом внутренней и наружной лодыжек.

Изолированный разгибательный перелом переднего края большеберцовой кости

возникает при насильственном и чрезмерном разгибании стопы (в дальнейшем

вместо «разгибание стопы» будет также применяться получивший широкое

распространение термин «тыльное сгибание»), а также иногда при прямой

травме в области эпифиза переднего нижнего края большеберцовой кости.

Отломок имеет треугольную форму с верхушкой, обращенной кверху, и обычно

смещается кверху и кпереди.

Полифокальные (сложные) переломы возникают при одновременном воздействии

двух и более типичных механизмов. Наиболее часто встречаются переломы

вследствие сочетания пронационно-абдукционного и ротационного механизма,

а также сочетания пронационно- абдукционного и ротационного механизма со

сгибательным, сопровождающиеся отломом заднего

«рая большеберцовой кости. Переломы лодыжек, сочетающиеся с переломом

заднего или переднего края большеберцовой кости и подвывихом стопы кзади

или кпереди, известны под названием перелома Потта (в Англии) и Десто

(во Франции). Переломы лодыжек могут сочетаться также с переломом

переднего края большеберцовой кости и смещением и подвывихом стопы

кпереди.

Наиболее часто встречаются полифокальные переломы, затем

пронационно-абдукционные и эверсионные. У детей в нижней части голени

встречаются эпифизеолизы, переломы эпифизов и эпифизеолиз в сочетании с

переломом метафиза.

В 50-70% случаев одно- и двухлодыжечные переломы не сопровождаются

смещением отломков; в остальных случаях они осложняются смещением,

расхождением вилки голеностопного сустава, вывихом или подвывихом стопы

кнаружи или кнутри. При одновременном переломе заднего края

большеберцовой кости под влиянием травмы и сокращения икроножных мышц к

смещению стопы кнаружи или кнутри присоединяется смещение или вывих

стопы кзади и кверху; оторвавшийся задний отломок при этом также

смещается кверху. Таким образом, в этих случаях имеются сочетанные

смещения.

Все переломы лодыжек, сопровождающиеся смещением столы, относятся к

группе переломовывихов.

С клинической точки зрения, при травме голеностопного сустава

наблюдаются изолированные переломы наружной лодыжки (сюда включаются и

переломы малоберцовой кости выше уровня голеностопного сустава) или

внутренней лодыжки и переломы обеих лодыжек. Эти переломы могут

сочетаться с разрывом связок голеностопного сустава, отломом наружного

края большеберцовой кости, переломом заднего или переднего края

большеберцовой кости. В одних случаях смещения при таких переломах не

бывает, в других в связи с этими осложнениями может произойти смещение

или вывих стопы кнаружи или кнутри, расхождение вилки голеностопного

сустава, вывих стопы кзади или кпереди.

Переломы одной или двух лодыжек могут сопровождаться одним из

перечисленных выше осложнений или же сочетаться с двумя или всеми тремя

осложнениями: например, перелом обеих лодыжек и заднего края

большеберцовой кости с разрывом межберцового соединения, подвывихом

стопы кнаружи и кзади.

Кожа при переломах с большим смещением стопы сильно напряжена и может

лопнуть; чаще разрыв кожи наблюдается с внутренней стороны при смещении

стопы кнаружи.

Симптомы и распознавание.

Переломы лодыжек без смещения стопы диагностировать труднее, чем перелом

со смещением. Пострадавшие жалуются на боли в области поврежденной

лодыжки или в голеностопном суставе. Чем значительнее повреждение

связочного аппарата, смещение стопы, лодыжек и дистального конца

большеберцовой кости, тем больше припухлость и гематома. Окружность

конечности на уровне голеностопного сустава по сравнению со здоровой

стороной увеличена. Лодыжки не контурируются вследствие отека. Нагрузка

по оси голени при переломах без смещения хотя и чувствительна, но

возможна. Сгибание и разгибание в голеностопном суставе возможны в

небольшом объеме. Все боковые движения стопы при нагрузке или пассивное

приведение и отведение ее вызывают резкую боль. При ощупывании пальцем

боль локализуется на 1,5-2,5 см выше верхушки внутренней лодыжки и на

3-5 см выше верхушки наружной лодыжки. Ощущаются боли в области лодыжек

при сжатии во фронтальной плоскости обеих костей голени на уровне

средней трети (симптом иррадиации).

При пронационно-абдукционных и эверсионных переломах лодыжек со

смещением стопа отклонена от оси голени кнаружи; стопа и голень образуют

открытый кнаружи угол, иначе говоря, стопа находится в вальгусном

положении. Если при этом типе перелома отломана внутренняя лодыжка, под

кожей нередко удается прощупать ее основание. Смещение стопы при

супинационно-аддукционных переломах лодыжек наблюдается реже, чем при

пронационно- абдукционных. Стопа смещается кнутри и находится в варусном

положении. При переломах лодыжек в сочетании с переломом заднего края

большеберцовой кости и смещением заднего отломка кверху стопа не только

смещается в сторону, но и находится в положении подошвенного сгибания.

Иногда на передней поверхности голеностопного сустава удается прощупать

нижнепередний край большеберцовой кости.

Передняя часть стопы, от верхушки большого пальца до передней

поверхности голеностопного сустава, по сравнению с передней частью

здоровой стопы оказывается укороченной. В отличие от этого при переломе

переднего края большеберцовой кости стопа находится в положении тыльного

сгибания. Нижнепередний край большеберцовой кости при ощупывании резко

болезнен. При пассивном движении в голеностопном суставе боли

локализуются на его передней поверхности.

Переломы лодыжек необходимо дифференцировать от надлодыжечных переломов

голени и растяжения связок голеностопного сустава. Боль и деформация при

надлодыжечных переломах локализуются выше сустава. Движения в

голеностопном суставе возможны. Нагрузка по оси голени при надлодыжечных

переломах в отличие от переломов лодыжек вызывает резкую боль.

Припухлость и |боли во время ощупывания при переломах лодыжек

локализуются выше, чем при растяжении голеностопного сустава. Особое

значение для правильной постановки диагноза имеет рентгенологическое

исследование. Рентгенограммы во всех случаях обязательно должны быть

сделаны в переднезадней и боковой проекциях. Часто на рентгеновском

снимке, снятом в переднезадней проекции, перелом лодыжек не

определяется, а на снимке в боковой проекции виден перелом наружной

лодыжки, заднего края большеберцовой кости или подвывих стопы кзади. И

наоборот, перелом может быть виден на рентгенограмме, сделанной в

переднезадней проекции, а на снимке в боковой проекции перелом лодыжек и

смещение стопы не определяются. Диагноз растяжения связок голеностопного

сустава может быть поставлен лишь в том случае, если на основании

рентгенограмм, сделанных в переднезадней и боковой проекциях,

исключается перелом лодыжек.

Консервативное лечение переломов лодыжек

Лечение переломов лодыжек должно быть направлено на восстановление

нарушенных соотношений элементов голеностопного сустава. Без точного

вправления перелома, полного устранения смещения и восстановления

конгруэнтности сочленяющихся поверхностей

нормальная функция голеностопного сустава не достигается. Невправленный

перелом лодыжек приводит к постоянным болям, деформирующему артрозу,

нарушению статики и функции голеностопного сустава, что иногда

заканчивается инвалидностью.

Одномоментная закрытая репозиция свежих переломов лодыжек применяется

наиболее часто и, если приемы вправления правильные, в преобладающем

большинстве случаев достигает цели. Исключительное значение для

вправления имеет обезболивание. Обычно используется местная анестезия. В

более тяжелых случаях и особенно в поздние сроки следует применять

внутрикостное обезболивание и интубационный наркоз с релаксантами.

При вправлении чрезвычайно важно точно знать локализацию отломков и

положение стопы, но одного клинического исследования для этого

недостаточно. Рентгенограммы голеностопного сустава, сделанные в

переднезадней и боковой проекциях, дают точное представление о положении

отломков и стопы и подсказывают технику вправления перелома. Необходимо

подчеркнуть, что никакой протокол рентгеновских снимков, даже хорошо и

полно составленный, не может заменить непосредственное вдумчивое

изучение снимка хирургом, производящим вправление.

После вправления перелома лодыжек со смещением отломков и наложения

гипсовой повязки обязательно делают контрольные рентгенограммы в

переднезадней и боковой проекциях. Они должны подтвердить, что,

во-первых, отломки хорошо вправлены; во-вторых, диастаз в. нижнем

межберцовом соединении устранен, т. е. внутренняя поверхность наружной

лодыжки хорошо прилегает к латеральной поверхности нижнего конца

большеберцовой кости в малоберцовой вырезке; в-третьих, верхняя и

боковая артикулирующие поверхности таранной кости проходят параллельно

артикулирующей поверхности голени; щель голеностопного сустава на

рентгенограммах должна везде иметь одинаковую ширину.

Имеется ряд переломов (см. ниже), которые удается вправить и удержать в

правильном положении лишь оперативным путем. Вытяжение при лечении

переломов лодыжек имеет весьма ограниченные показания и применение,

главным образом в тех случаях, когда одномоментная репозиция невозможна

или не дала положительного результата и вместе с тем оперативное

вмешательство противопоказано из-за общего тяжелого состояния больного

или местных неблагоприятных условий (инфицированные ссадины,

тромбофлебит) и т. п.

Лечение переломов лодыжек без смещения отломков и подвывиха стопы

Лечение переломов лодыжек без смещения не представляет больших

трудностей и почти всегда приводит к восстановлению функции. После

местного обезболивания места перелома производят ручное выжимание

гематомы кверху, чтобы обрисовать контуры сустава. Затем накладывают

бесподстилочную гипсовую повязку до колена, фиксируя при этом стопу под

прямым углом. Фиксация стопы в пронационном положении не оправдана, так

как положение в основном свойственно пяточно-таранному суставу, а косое

положение таранной кости только расширяет суставную щель голеностопного

сустава.

содержание ..

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Источник

АТЛАС

ШАБАН

И.Ю.КАЕМ

переломовВ А С А Р Т А Н

лодыжек

uux лечение

Атлас

переломов

лодыжек uux лечение

А.Н. ШАБАНОВ,

И.Ю. КАЕМ,

В.А. САРТАН

ИЗ Д А Т Е Л Ь С Т В О « М Е Д И Ц И Н А »

МО С К В А — 1972

616.728.48-001.513(084.4)

РЕФЕРАТ | ||||

Атлас переломов | лодыжек | содержит 145 фотографий, | фоторентгенограмм | |

и пояснения к ним. | ||||

Авторы приводят данные анатомического строения нижнего | конца костей голе- | |||

ни и | голеностопного | сустава, | некоторые биомеханические особенности голеностоп- | |

ного | сустава, клиническую и | рентгенологическую диагностику | переломов лодыжек | |

и нижнего конца костей голени. Иллюстрирован механизм возникновения различных типов переломов в области голеностопного сустава и приведены способы лечения их.

Авторы подробно останавливаются на диагностике переломов лодыжек, осложненных смещением стопы, которые нередко представляют трудности с точки зрения распознавания, оценки тяжести повреждения и лечения. Неправильно проведенное лечение таких повреждений нередко приводит к несращению или к неправильному сращению отломков, что обусловливает возникновение деформаций голеностопного сустава, нарушение статики и выраженный болевой синдром, являющиеся нередко причиной инвалидности.

Авторы подробно иллюстрируют этапы репозиции «сложных» переломов лоды-

жек и их оперативное лечение. | |||

В | разделе | «Последующее лечение больных» авторы останавливаются | на мето- |

дике | проведения лечебной физкультуры, массажа, механотерапии и физиотерапии. | ||

В | атласе | представлена сводная таблица ориентировочных сроков иммобилиза- | |

ции при различных видах переломов в области голеностопного сустава | и продол | ||

жительности | нетрудоспособности больных. | ||

5-3-6

2-71

Предисловие

Переломы лодыжек и дистального конца берцовых костей встречаются весьма часто и составляют от 20 до 22% по отношению ко всем повреждениям костей скелета.

Многообразие этих переломов не всегда позволяет правильно диагностировать их, просматриваются, казалось бы, «незначительные» повреждения в этой области и лечение нередко проводится неправильно.

Это приводит к возникновению болевого синдрома вследствие нарушения биомеханики голеностопного сустава и деформации его. Особенно часто приводят к тяжелым последствиям так называемые сложные переломо-вывихи в голеностопном суставе с разрывом межберцового синдесмоза, которым хирурги подчас уделяют незаслуженно мало внимания.

При подобных повреждениях вилка голеностопного сустава не всегда восстанавливается полностью, в результате этого нарушается статика и развивается так называемая травматическая вальгусная стопа. Такие больные страдают от постоянных болей, теряют трудоспособность, что вынуждает их соглашаться на сложные оперативные вмешательства. Между тем своевременное распознавание переломов в области голеностопного сустава, ранняя и полная репозиция, хорошая фиксация и правильно проводимое последующее лечение приводят к хорошим анатомическим и функциональным результатам.

В тех случаях, когда не удается восстановить полную конгруэнтность суставных поверхностей консервативными способами, требуется открытая репозиция с применением различных фиксирующих средств для удержания отломков. В травматологических институтах, клиниках и специализированных травматологических отделениях производят такие оперативные вмешательства, и результаты операции бывают вполне удовлетворительными. Однако оперативный способ лечения переломов лодыжек и нижнего суставного конца большеберцовой кости нашел применение еще не во всех травматологических и хирургических отделениях. Нередко наблюдаются больные молодого и среднего возраста с неправильно сросшимися переломами лодыжек, подвывихами стопы, ложными суставами лодыжек, артрозами и т. д. вследствие того, что они выписаны из лечебных учреждений с неустраненными подвывихами или с недостаточно сопоставленными отломками. Между тем оперативная репозиция при этих переломах технически настолько хорошо разработана, что ее вполне могут выполнить хирурги, имеющие травматологическую подготовку.

В классических руководствах по травматологии разделы о лечении переломов лодыжек и маргинальных переломов большеберцовой ко-

сти представлены довольно подробно. Однако наглядность их с точки зрения диагностики, техники консервативного лечения представлена далеко не достаточно. Хирургу, редко занимающемуся этим вопросом, не всегда бывает легко ориентироваться в характере перелома, в выборе способа репозиции, а в необходимых случаях в способе оператив-

ного вмешательства.

В настоящем атласе мы поставили своей целью наглядно представить анатомо-физиологическую особенность голеностопного сустава, механизм повреждения его, виды переломов, диагностику, клинику, а также консервативное и оперативное лечение «свежих» переломов лодыжек и маргинальных переломов болыпеберцовой кости. Мы также считаем весьма полезным для практических врачей включить в атлас небольшой раздел ориентировочных сроков иммобилизации при различных видах переломов в области голеностопного сустава. вопросы последующего лечения после снятия гипсовой повязки и сроки нетрудоспособности для лиц разных профессий.

Мы придерживаемся общепринятой классификации переломов лодыжек, построенной на принципе механизма травмы. Однако при расположении материала мы сочли целесообразным изложить его в порядке возрастающей сложности повреждений. Такое изложение материала, с нашей точки зрения, отвечает задачам атласа, поскольку оно позволяет практическому врачу быстро ориентироваться в характере перелома, смещении отломков и в соответствии с этим правильно оказать квалифицированную помощь больному, а также проводить

дальнейшее лечение.

Все замечания по настоящему атласу мы примем с благодар-

ностью.

А в т о р ы

Анатомическое строение нижнего отдела костей голени

и голеностопного сустава

Нижний отдел костей голени образован эпиметафизом большеберцовой кости с внутренней лодыжкой и малоберцовой костью, которые образуют «вилку», плотно охватывающую тело таранной кости с боков.

Голеностопный сустав образован суставными поверхностями всех этих трех костей. При движениях суставная поверхность таранной кости, имеющая форму блока, перемещается в вилке голени в переднезаднем направлении. При подошвенном сгибании стопа несколько супинируется, а при тыльном — пронируется. Это отклонение стопы от сагиттальной плоскости при движении в передне-заднем направлении обусловлено особенностью анатомического строения блока таранной кости. Скользящая поверхность блока ее имеет некоторый скос, напоминающий небольшую спираль.

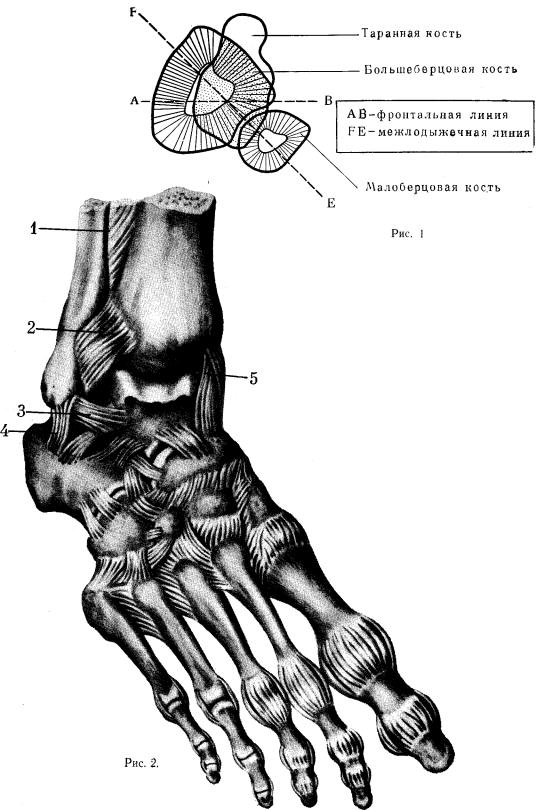

Наружная лодыжка (рис. 1) расположена кзади, а внутренняя— кпереди от фронтальной плоскости, так что межлодыжечная ось составляет с последней угол около 50°.

Капсула голеностопного сустава укреплена рядом связок. Боковые

связки | начинаются от | вершин лодыжек и расходятся веером, впле- |

таясь в | надкостницу | нижележащих костей стопы. Особое значение |

имеют связки, укрепляющие дистальное межберцовое сочленение: передняя и задняя (наиболее прочная) межберцовые связки и межкостная мембрана (рис. 2, 3, 4). Эти связки очень прочные и на разрыв выдерживают нагрузку до 450 кг. Вследствие этого нередко при насилии и большом напряжении связок наблюдается не разрыв их, а отрыв фрагментов от костей, к которым они прикрепляются. При этом возникают так называемые отрывные переломы.

Кровоснабжение голеностопного сустава осуществляется из системы большеберцовой и глубокой малоберцовой артерий.

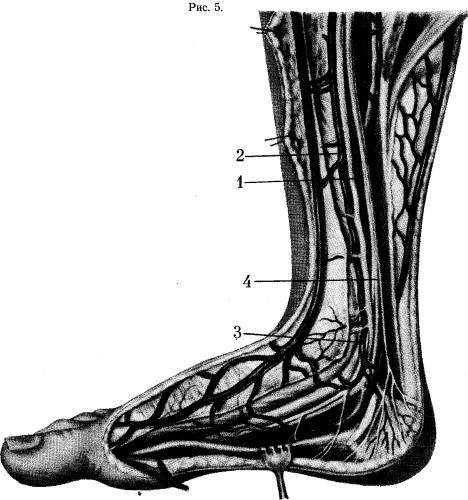

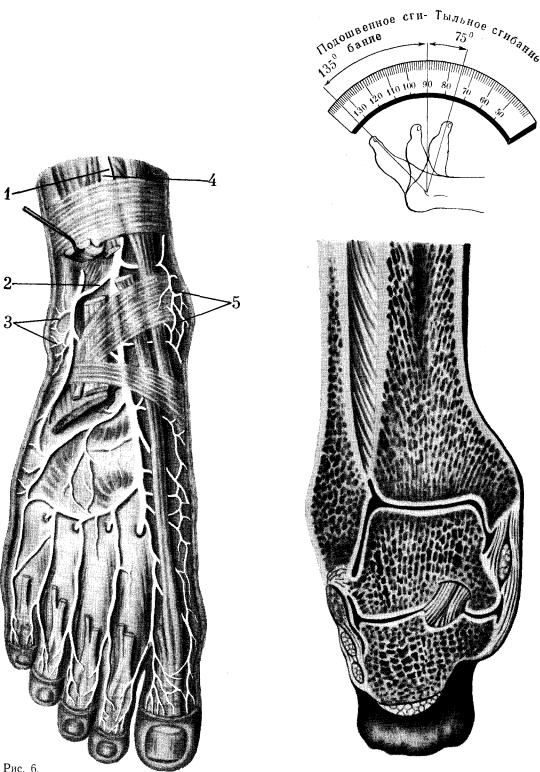

Иннервация голеностопного сустава происходит за счет большеберцового и глубокого малоберцового нервов (рис. 5, 6).

Объем движений в голеностопном суставе в передне-заднем направлении подвержен некоторым индивидуальным колебаниям и возможен в пределах 60—70° (от 75—80 до 135—140°) (рис. 7).

Дистальный конец костей голени, а также таранная кость состоят из губчатой субстанции, покрытой тонким слоем компактного вещества. Направление хода костных балочек соответствует «линиям нагрузки» («напряжения»), которую испытывает голеностопный сустав при вертикальном положении тела. Эти «линии нагрузки» помогают выдерживать значительные механические усилия (рис. 8).

Рис. 1. Соотношение на горизонтальной плоско-

сти фронтальной и межлодыжечной линии голеностопного сустава.

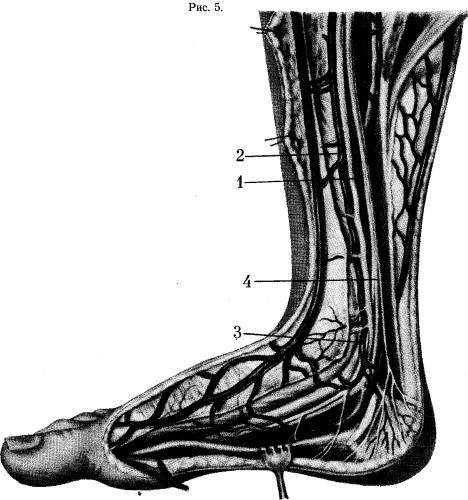

Рис. 2. Связки голеностопного сустава (тыльная поверхность).

1-membrana interossea cruris; 2—lig. malleoli lateralls anterlus; 3—lig. talofibuhre anterius; 4 — lig. calcaneoflbulare; 5 —lig. mediale (pars tibionavicularis).

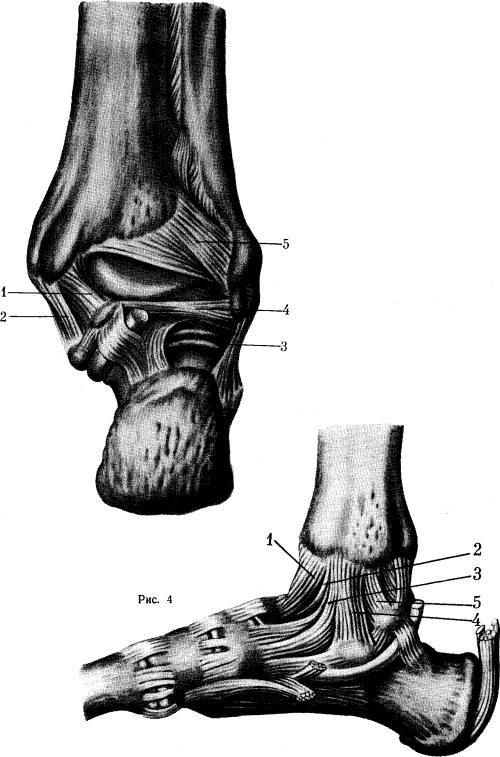

Рис. 3. Связки голеностопного сустава (задняя поверхность).

1—lig. tibiotalaris posterior; 2—lig. mediale (pars tibiocalcanearis); 3—jig. calcaneoflbulare; 4—lig. talofibulare posterlus; 5 —lig. malleoli lateralis rosterius.

Рис. 4. Связки области голеностопного сустава (внутренняя поверхность).

1—capsula articulationis talocruralis; ‘2—lig. talotibiale anterius; 3-lig. tibionaviculare; 4—lig. calcaneotibiale; 5— lig. talotibiale posterius.

Рис. 5. Сосуды и нервы в области голеностопного сустава (внутренняя поверхность) .

1—a. tibialis posterior; 2—v. tibialis posterior; 3-a. malleolaris posterior medialis; 4-n. tibialis.

Рис. 6. Сосуды и нервы области голеностопного сустава (тыльная поверхность) .

1—a. tibialis anterior; 2—a. malleolaris anterior lateralis; 3 — rete malleolare laterale; 4— n. peronaeus profundus; 5—rete mslleolare mediale.

Рис. 7. Объем движений в голеностопном суставе.

Рис. 8. Расположение костных балочек на

фронтальном распиле костей, составляющих голеностопный сустав.

Источник