Перелом костный панариций

ëÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ — ÜÔÏ ÇÌÕÂÏËÉÊ ×ÉÄ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ ÉÌÉ ÏÓÔÅÏÍÉÅÌÉÔ, ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÅÔÓÑ ×ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÙÍ ÐÏÒÁÖÅÎÉÅÍ ÔËÁÎÉ ËÏÓÔÉ É ÒÑÄÏÍ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÏÊ ÍÑÇËÏÊ ÔËÁÎÉ.

òÁÚÌÉÞÁÀÔ ÐÅÒ×ÉÞÎÙÊ, ÒÁÚ×É×ÁÀÝÉÊÓÑ ÐÏÓÌÅ ÉÎÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ËÏÌÏÔÙÈ ÒÁÎ Ó ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅÍ ÎÁÄËÏÓÔÎÉÃÙ ÉÌÉ ËÏÓÔÉ, É ×ÔÏÒÉÞÎÙÊ ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ, ×ÏÚÎÉËÁÀÝÉÊ ËÁË ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÅ ÐÏÄËÏÖÎÏÇÏ. ÷ ÒÁÎÎÅÊ ÓÔÁÄÉÉ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ÔÅ ÖÅ, ÞÔÏ É ÐÒÉ ÐÏÄËÏÖÎÏÍ, ÎÏ ×ÙÒÁÖÅÎÙ ÒÅÚÞÅ. èÁÒÁËÔÅÒÎÏ ËÏÌÂÏÏÂÒÁÚÎÏÅ ÕÔÏÌÝÅÎÉÅ ÎÏÇÔÅ×ÏÊ ÆÁÌÁÎÇÉ, ÐÒÉ ÐÁÌØÐÁÃÉÉ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ ÒÅÚËÁÑ ÂÏÌØ.

÷ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ× ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ ÒÁÚ×É×ÁÅÔÓÑ ×ÔÏÒÉÞÎÏ ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ ÇÎÏÊÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ Ó ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ ÐÁÌØÃÁ ÎÁ ËÏÓÔØ, ÏÂÙÞÎÏ ÎÁ ÆÏÎÅ ÏÐÅÒÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ÐÏÄËÏÖÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ Ó ÚÁÔÑÖÎÙÍ ÔÅÞÅÎÉÅÍ. îÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÁÑ ÐÒÉÞÉÎÁ — ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÅ ×ÓËÒÙÔÉÅ ÐÏÄËÏÖÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ, ÐÌÏÈÏÅ ÄÒÅÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÒÁÎÙ ÐÏÓÌÅ ÏÐÅÒÁÃÉÉ, ××ÅÄÅÎÉÅ ÍÁÒÌÅ×ÏÊ ÔÕÒÕÎÄÙ × ÒÁÎÕ Ó ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÍÉ ÒÅÄËÉÍÉ ÐÅÒÅ×ÑÚËÁÍÉ. ôÁËÏÊ ÍÁÒÌÅ×ÙÊ ÔÁÍÐÏÎ ÏÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÏ ÏÓÌÉÚÎÑÅÔÓÑ É ÔÅÒÑÅÔ ÓÏÒÂÃÉÏÎÎÕÀ ÆÕÎËÃÉÀ, ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÏÂÔÕÒÁÔÏÒÏÍ, ÐÒÅÐÑÔÓÔ×ÕÀÝÉÍ ÏÔÔÏËÕ ÇÎÏÑ. ÷ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÜÔÏÇÏ ÇÎÏÊÎÏ-×ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÎÅ ËÕÐÉÒÕÅÔÓÑ, Á ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ ×ÇÌÕÂØ.

ðÒÉ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÉ ÐÕÇÏ×ÞÁÔÙÍ ÚÏÎÄÏÍ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÏÊ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔÉ ÎÅÔ, ÏÎÁ ÏÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÎÁ ×ÓÅÍ ÐÒÏÔÑÖÅÎÉÉ ÆÁÌÁÎÇÉ. óÔÒÁÄÁÅÔ ÏÂÝÅÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÂÏÌØÎÏÇÏ. ôÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÐÏ×ÙÛÁÅÔÓÑ ÄÏ 39-40.ó, ÏÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÇÏÌÏ×ÎÁÑ ÂÏÌØ, ÎÅÒÅÄËÏ ÏÚÎÏÂ.

îÁ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÍÍÅ ÄÅÓÔÒÕËÔÉ×ÎÙÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÆÁÌÁÎÇÁÈ ÏÂÎÁÒÕÖÉ×ÁÀÔÓÑ ÓÐÕÓÔÑ 10-14 ÄÎÅÊ ÐÏÓÌÅ ÎÁÞÁÌÁ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ. äÉÁÇÎÏÚ ÕÔÏÞÎÑÀÔ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÏÐÅÒÁÃÉÉ.

÷ÎÁÞÁÌÅ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÜÎÅÒÇÉÞÎÏÅ ÌÅÞÅÎÉÅ ÁÎÔÉÂÉÏÔÉËÁÍÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ××ÏÄÑÔ ÍÅÓÔÎÏ × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ Ó ÎÏ×ÏËÁÉÎÏ×ÏÊ ÂÌÏËÁÄÏÊ ÐÁÌØÃÁ, Á ÔÁËÖÅ × ×ÅÎÙ ÔÙÌØÎÏÊ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ ËÉÓÔÉ. ðÁÌÅÃ É ËÉÓÔØ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÏ×ÁÎÙ ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÌÏÎÇÅÔÏÊ. ðÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÜÆÆÅËÔÁ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÏÇÏ ÌÅÞÅÎÉÑ × ÔÅÞÅÎÉÅ 2 ÓÕÔÏË ÐÏËÁÚÁÎÏ ÈÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï.

÷ ÒÁÎÎÅÊ ÓÔÁÄÉÉ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ ÏÎÏ ÏÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÅÔÓÑ ×ÓËÒÙÔÉÅÍ ÏÞÁÇÁ × ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÑÈ É ÔÝÁÔÅÌØÎÏÍ ÕÄÁÌÅÎÉÉ ÎÅËÒÏÔÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ ËÌÅÔÞÁÔËÉ. îÁ ÆÁÌÁÎÇÅ ÎÉËÁËÉÈ ÍÁÎÉÐÕÌÑÃÉÊ ÎÅ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÑÔ. ïÐÅÒÁÃÉÀ ÚÁËÁÎÞÉ×ÁÀÔ ÄÒÅÎÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ ÒÁÎÙ. äÁÌØÎÅÊÛÅÅ ÌÅÞÅÎÉÅ ÓÏÓÔÏÉÔ × ÓÍÅÎÅ É ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÉ ÁÎÔÉÂÉÏÔÉËÏ×.

úÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅ ×ÓÔÒÅÞÁÅÔÓÑ × 5-6% ÓÌÕÞÁÅ× ×ÓÅÈ ÐÁÎÁÒÉÃÉÅ×. ÷ ÐÏÄÁ×ÌÑÀÝÅÍ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ× ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÐÒÉ ÐÅÒÅÈÏÄÅ ÉÎÆÅËÃÉÏÎÎÏ-×ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ Ó ÏËÒÕÖÁÀÝÉÈ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ ÐÁÌØÃÁ.

îÁÞÁÌÕ ×ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ × ÄÁÎÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÐÒÅÄÛÅÓÔ×ÕÅÔ É Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÅÇÏ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÐÏÐÁÄÁÎÉÅ × ËÏÓÔØ ÉÎÆÅËÃÉÉ (ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÓÌÕÞÉÔØÓÑ ÐÏÓÌÅ ÔÒÁ×ÍÙ, ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ÐÅÒÅÌÏÍÁ ÉÌÉ ÖÅ ÐÏÓÌÅ ÏÐÅÒÁÃÉÉ). ôÁË ÖÅ ÐÒÉÞÉÎÎÙÍ ÆÁËÔÏÒÏÍ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ËÏÓÔÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ ÍÏÖÅÔ ÓÌÕÖÉÔØ ÎÁÒÕÛÅÎÎÏÅ ËÒÏ×ÏÏÂÒÁÝÅÎÉÅ.

óÁÍ ÖÅ ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ ÍÏÖÅÔ ÓÔÁÔØ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÔÁËÉÈ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÊ, ËÁË ÒÁÚ×ÉÔÉÅ ÂÏÌÅÚÎÅÊ, ÐÏÒÁÖÁÀÝÉÈ ÏÐÏÒÎÏ-Ä×ÉÇÁÔÅÌØÎÙÊ ÁÐÐÁÒÁÔ ÞÅÌÏ×ÅËÁ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÇÎÏÊÎÙÊ ÁÒÔÒÉÔ ÉÌÉ ÓÉÎÄÒÏÍ ÌÏÖÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á, ÐÒÏÞÉÅ), ÚÁÒÁÖÅÎÉÅ ËÒÏ×É. ôÁË ÖÅ ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ ÓÐÏÓÏÂÅÎ ÐÒÉ×ÅÓÔÉ Ë ÎÁÒÕÛÅÎÉÀ ÇÏÒÍÏÎÁÌØÎÏÊ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÏÒÇÁÎÉÚÍÁ ÞÅÌÏ×ÅËÁ É ÄÉÓÆÕÎËÃÉÉ ÐÏÞÅË.

åÓÌÉ ÎÅ ÏÂÒÁÝÁÔØÓÑ Ó×ÏÅ×ÒÅÍÅÎÎÏ ÚÁ ×ÒÁÞÅÂÎÏÊ ÐÏÍÏÝØÀ, ÄÁÎÎÏÅ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÉ×ÅÓÔÉ Ë ÐÏ×ÙÛÅÎÎÏÍÕ ÕÒÏ×ÎÀ ÒÉÓËÁ ÐÅÒÅÌÏÍÏ×, Ë ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÉ ËÏÓÔÅÊ É ÎÁÒÕÛÅÎÉÀ ÅÅ ÄÁÌØÎÅÊÛÅÇÏ ÒÏÓÔÁ, Ë ÁÎËÉÌÏÚÕ (ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÉ ÓÕÓÔÁ×Ï× É ÉÈ ÎÅÐÏÄ×ÉÖÎÏÓÔÉ), Ë ÚÌÏËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÙÍ ÐÏÒÁÖÅÎÉÑÍ ÔËÁÎÅÊ.

þÁÝÅ ×ÓÅÇÏ, ËÏÓÔÎÙÊ ÐÁÎÁÒÉÃÉÊ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ×ÔÏÒÉÞÎÙÍ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÅÍ, ÒÁÚ×É×ÁÀÝÉÍÓÑ ÐÏÓÌÅ ÇÎÏÊÎÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÐÒÏÈÏÄÑÝÉÈ × ÐÁÌØÃÅ×ÙÈ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÑÈ, ÉÌÉ ÖÅ ÎÁ ÆÏÎÅ ÐÒÏÏÐÅÒÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ËÏÖÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ. ëÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÐÒÉÞÉÎÏÊ ×ÏÚÎÉËÎÏ×ÅÎÉÑ ËÏÓÔÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÅ ×ÓËÒÙÔÉÅ É ÏÞÉÝÅÎÉÅ ÐÏÄËÏÖÎÏÊ ÆÏÒÍÙ ÄÁÎÎÏÇÏ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ, ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÞÁÓÔÁÑ ÓÍÅÎÁ ÍÁÒÌÅ×ÙÈ ÐÏÓÌÅÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÈ ÐÏ×ÑÚÏË.

åÓÌÉ ÐÏ×ÑÚËÕ ÎÅ ÍÅÎÑÔØ Ó×ÏÅ×ÒÅÍÅÎÎÏ, ÏÎÁ ÏÓÌÉÚÎÑÅÔÓÑ É ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÎÅ ÌÅÞÅÂÎÏÊ, Á ÎÁÏÂÏÒÏÔ, ÏÂÔÕÒÁÔÏÒÏÍ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÅÐÑÔÓÔ×ÕÅÔ ÇÎÏÊÎÏÍÕ ÏÔÔÏËÕ. ðÏÜÔÏÍÕ ×ÍÅÓÔÏ ËÕÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÇÎÏÊÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ, ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÅÇÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÅ ×ÇÌÕÂØ, É ÚÁÈ×ÁÔÙ×ÁÅÔ ËÏÓÔÉ.

óÉÍÐÔÏÍÙ

çÌÁ×ÎÙÍÉ ÐÒÏÑ×ÌÅÎÉÑÍÉ ËÏÓÔÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ ÓÞÉÔÁÀÔÓÑ:

- ÂÏÌÉ × ÍÅÓÔÁÈ ÏÞÁÇÏ× ÐÏÒÁÖÅÎÉÑ, ÐÒÉÞÅÍ ÂÏÌÉ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÙÅ ÄÁÖÅ × ÍÏÍÅÎÔ ÐÏËÏÑ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ;

- ÐÏ×ÙÛÅÎÎÁÑ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÔÅÌÁ (ÎÅ ÒÅÄËÏ ÄÏ ËÒÉÔÉÞÅÓËÉÈ ÕÒÏ×ÎÅÊ);

- ÏÔÅËÉ É ÎÁÇÎÏÅÎÉÑ × ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÑÈ;

- ÐÏËÒÁÓÎÅÎÉÑ ËÏÖÎÙÈ ÐÏËÒÏ×Ï× × ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÏÒÁÖÅÎÉÑ;

- ÒÁÚÒÙÈÌÅÎÉÅ ËÏÓÔÎÙÈ ÔËÁÎÅÊ;

- ÏÂÝÅÅ ÎÅÄÏÍÏÇÁÎÉÅ, ÏÚÎÏÂ.

÷ ÚÁÐÕÝÅÎÎÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÄÁÎÎÏÇÏ ×ÉÄÁ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ ÍÏÇÕÔ ÒÁÚ×ÉÔØÓÑ ÓÕÄÏÒÏÇÉ É ÎÁÓÔÕÐÁÔØ ËÒÁÔËÏ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÐÏÔÅÒÑ ÓÏÚÎÁÎÉÑ.

ìÅÞÅÎÉÅ

ìÅÞÅÎÉÅ ËÏÓÔÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎÏ ÈÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ. îÏ, × ÐÅÒÉÏÄ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ Ë ÏÐÅÒÁÃÉÉ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÁÑ ÔÅÒÁÐÉÑ. îÁÚÎÁÞÁÀÔÓÑ ÔÅÐÌÙÅ ×ÁÎÎÏÞËÉ Ó ÍÁÒÇÁÎÃÅÍ. úÁÔÅÍ ÒÁÎÕ ÐÒÏÓÕÛÉ×ÁÀÔ, ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÀÔ ÊÏÄÏÍ, ÓÐÉÒÔÏÍ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÁÓÅÐÔÉÞÅÓËÉÅ ÐÏ×ÑÚËÉ Ó ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÌÏÎÇÅÔÏÊ ÄÌÑ ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÉ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ. ÷ ÜÔÏÔ ÐÅÒÉÏÄ ÔÁË ÖÅ ××ÏÄÑÔ ×ÎÕÔÒÉ×ÅÎÎÏ ÁÎÔÉÂÁËÔÅÒÉÁÌØÎÙÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á.

ïÐÅÒÁÃÉÀ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÐÕÔÅÍ ×ÓËÒÙÔÉÑ É ÄÒÅÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÇÎÏÊÎÏÇÏ ÏÞÁÇÁ, ÕÄÁÌÑÀÔ ÎÅËÒÏÔÉÞÅÓËÉÅ ÕÞÁÓÔËÉ ÔËÁÎÅÊ.

ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÉÚÒÙÔÏÓÔÅÊ ÎÁ ËÏÓÔÉ ÜÔÉ ÕÞÁÓÔËÉ ÓÐÉÌÉ×ÁÀÔ. úÁÔÅÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ Û×Ù.

åÓÌÉ ÆÁÌÁÎÇÁ ÉÍÅÅÔ ÇÎÏÊÎÏÅ ÒÁÓÐÌÁ×ÌÅÎÉÅ, ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÐÏ ÅÅ ÁÍÐÕÔÁÃÉÉ.

÷ÅÓØ ËÕÒÓ ÌÅÞÅÎÉÑ ËÏÓÔÎÏÇÏ ÐÁÎÁÒÉÃÉÑ ÏÂÙÞÎÏ ÄÌÉÔÓÑ ÔÒÉ — ÛÅÓÔØ ÎÅÄÅÌØ, × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÕÒÏ×ÎÑ ÚÁÐÕÝÅÎÎÏÓÔÉ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 ноября 2019;

проверки требуют 2 правки.

Панари́ций (лат. panaricium — ногтоеда[1]; народное: волос, волосень кости (пальца)) — острое гнойное воспаление тканей пальцев рук и, реже, пальцев ног.

Нагноения, возникающие в мягких тканях тыльной поверхности пальцев (кроме области ногтя), к панарициям обычно не относят[2].

Возникновение заболевания[править | править код]

Чаще всего панариций возникает от проникновения в мягкие ткани ладонной поверхности пальца гноеродных микробов (как правило, стафилококков, реже стрептококков, иногда отмечается смешанная патогенная микрофлора)[3].

Проникновение осуществляется через мелкие ранки, уколы, ссадины, царапины, заусенцы, занозы, которые часто остаются даже незамеченными, и которым не придаётся должного значения. Очень часто панариций возникает у детей, этому способствует часто пренебрежительное отношение ребёнка к правилам элементарной гигиены, активность, в ходе которой дети постоянно трогают руками различные предметы, повреждая руки и инфицируя их, а также нежная кожа ребёнка, не имеющая таких барьерных свойств, как кожа взрослого человека.

На ладонной поверхности пальца кожа соединена с ладонным апоневрозом плотными сухожильными тяжами. От глубоких слоёв кожи пальцев в глубину идут прочные эластичные волокна, которые с продольными пучками соединительной ткани образуют ячейки наподобие пчелиных сот. Эти ячейки наполнены жировыми комочками. Вследствие этого воспалительный процесс на пальце не может распространяться по плоскости, а быстро направляется по ходу соединительнотканных тяжей вглубь, поражая глубокие ткани и переходя на сухожилия, кости и суставы. Из-за этих же условий воспалительный выпот находится под значительным давлением, что вызывает сильную боль. Кроме того, скопление экссудата в замкнутых полостях между соединительнотканными перемычками приводит к нарушению кровообращения за счёт сдавливания питающих сосудов и развитию некрозов тканей.

Если не принять срочных мер, то нагноение распространится вглубь тканей — к сухожилиям, кости, суставу, что может привести к значительной и даже полной потере функции пальца. В запущенных случаях воспалительный процесс захватывает все ткани пальца, возникает пандактилит (от др.-греч. πᾶς «весь» и δάκτυλος «палец»). Это самое тяжёлое гнойное поражение пальца кисти. Включает поражение кожи, подкожной клетчатки, сухожильных структур, кости и (или) сустава. В ряде случаев это заболевание может закончиться ампутацией.

Виды заболевания[править | править код]

- Кожный возникает на тыле пальца. Гной скапливается под эпидермисом, в результате чего образуется пузырь, наполненный мутной, иногда кровянистой жидкостью. Кожа вокруг пузыря приобретает красный оттенок, иногда становится ярко-красной. Боли умеренные, часто совсем не сильные, иногда возникает ощущение жжения. Со временем пузырь увеличивается, это сигнал к тому, что воспаление переходит на более глубокие ткани и болезнь прогрессирует.

- Околоногтевой (паронихий), (от греческого: para — возле и onyx — ноготь). Воспаление околоногтевого валика. Паронихий часто возникает после некачественно сделанного маникюра. Воспаление начинается у края ногтевой пластинки, в коже ногтевого валика, вследствие различных повреждений кожи (мелкие трещинки, заусенцы, микроскопические порезы). При околоногтевом панариции возможно полное поражение валика и подлежащей клетчатки.

- Подногтевой — воспаление тканей под ногтем. Может возникать в случае проникновения гноя под ногтевую пластинку. Часто такой панариций развивается после укола или попадания занозы под ноготь.

- Подкожный возникает на ладонной поверхности пальца, под кожей. Вследствие того, что кожа на этой стороне пальца достаточно плотная, образующийся под ней гной долго не может вырваться наружу, и процесс распространяется вглубь. Часто подкожный панариций ведёт к дальнейшему поражению сухожилий, суставов и кости. Иногда поражает их одновременно.

- Костный — поражение кости пальца. Развивается либо при непосредственном попадании инфекции в костную ткань (например, при инфицированных открытых переломах), либо при распространении гнойного процесса на кость с прилежащих мягких тканей.

- Суставной — гнойный артрит межфалангового сустава. Развивается как при непосредственном попадании инфекции в полость сустава (например, при ранении), так и вследствие длительного гнойного процесса в мягких тканях пальца над суставом. Для суставного панариция характерно веретенообразное расширение, резкое ограничение движений в суставе, болезненность при пальпации и движениях. Чаще всего поражается сустав первой фаланги.

- Костно-суставной чаще всего развивается вследствие прогрессирования суставного панариция. При таком виде заболевания происходит вовлечение в гнойный процесс суставных концов межфаланговых суставов. Однако окружающие сустав сухожилия сохраняются.

- Сухожильный (тендовагинит). Один из наиболее тяжёлых видов панариция, приводит к длительному нарушению функции кисти. Для него характерно опухание пальца, нахождение его в согнутом положении, ограничение движений, сильные боли. Особенно сильные боли возникают при попытках разогнуть палец.

Симптомы заболевания[править | править код]

Общими симптомами панариция являются: боль (от очень слабой до очень сильной, пульсирующей, дёргающей, способной лишить сна и покоя), отёчность, гипертермия (чаще всего строго соответствует очагу поражения), покраснение, головная боль, повышение температуры, озноб. Тяжесть заболевания и скорость распространения инфекции во многом зависит от состояния иммунной системы организма и общего физического состояния человека.

Осложнения[править | править код]

При панариции возможны многочисленные осложнения: воспаление лимфатических узлов и сосудов (лимфангит, лимфаденит), миозит, тромбофлебит, сепсис, флегмона кисти (воспаление глубоких тканей), остеомиелит, общее заражение крови и т. д.[4]

Профилактика заболевания[править | править код]

- Предупреждение поражения пальцев (работа в защитных перчатках, аккуратность при маникюре и во время ухода за кистями рук, аккуратность в быту);

- Поддержание чистоты рук;

- В случае повреждения пальца необходимо смазать рану йодом и наложить стерильную повязку (как правило, это часто игнорируется, а между тем панариций начинается с самых незначительных повреждений кожи).

Лечение заболевания[править | править код]

Лечение возникшего панариция иногда протекает достаточно легко (если заболевание не запущено), но необходимо помнить, что лечение в домашних условиях и многочисленными «народными средствами» часто приводит к различным осложнениям и потере драгоценного времени. Поэтому лучше при возникновении подозрения на панариций сразу обратиться к врачу. Ситуация ещё осложняется и тем, что чаще всего гнойный процесс вызывается стафилококками, нечувствительными к большинству антибактериальных препаратов. Поэтому приём таких препаратов при самолечении может не дать никаких результатов и только приведёт к потере времени и даст болезни возможность прогрессировать. К тому же распространение инфекции происходит очень быстро, и упущенное время даст возможность вовлечь в процесс более глубокие слои кожи и новые ткани, что может привести к остеомиелиту (расплавление гноем кости).

В начальных стадиях поверхностного панариция допустимы консервативные методы лечения, различные способы устранения боли, тепловые процедуры, УВЧ, несложные операции. Если процесс не остановлен, то необходимо серьёзное хирургическое вмешательство. Костный, суставной и сухожильный панариций лечится только хирургическим путём, причём хирургическая помощь должна быть оказана как можно раньше, особенно в случае с сухожильным панарицием, так как сухожилия быстро погибают в условиях окружающего гнойного процесса[5].

Хирургическое лечение[править | править код]

После обработки фаланги антисептиками и обезболивания (чаще выполняют местную анестезию по Оберсту-Лукашевичу растворами новокаина или лидокаина при отсутствии аллергии или предварительно выполненной реакции на чувствительность к анестетикам (допускается скарификационная проба)) выполняется вскрытие панариция, удаление гнойного содержимого, ревизия полости на наличие карманов и затеков, рекомендуется контрапертура, обязательным условием санация полости растворами антисептиков и постановка перчаточного дренажа, мазь (на выбор оперирующего хирурга), асептическая повязка.

Выполняется анестезия по Оберсту-Лукашевичу в случае панариция дистальной и средней фаланг пальцев. В остальных случаях применяется метод или по Брауну-Усольцовой, или внутрикостным введением анестетика (в случае глубоких форм панариция и флегмон кисти). Методика по Брауну-Усольцовой подразумевает введение раствора анестетика в межпястные промежутки (2,3,4), внутрикостной анестезии – внутрикостно.

В послеоперационном периоде – антибиотики широкого спектра действия, НПВС, бифидобактерии[источник не указан 617 дней]. Перевязки по состоянию ран, перчаточный дренаж удаляется после очищения раны от гнойного содержимого. На этапе активной грануляции – УВЧ, солевые ванночки[6].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Большая медицинская энциклопедия. Т. 18: «Остеопатия — Переломы». — 1982. — 528 с.: ил.

- Панариций — статья из Большой советской энциклопедии.

См. также[править | править код]

- Паронихия

Источник

Панариций – это острый гнойный воспалительный процесс, локализующийся в тканях пальцев рук (реже – пальцев ног) и возникающий на ладонной поверхности пальцев. Проявляется болью, отеком, покраснением, повышением температуры тела, симптомами общей интоксикации. Диагностируется на основании жалоб и результатов объективного осмотра. При подозрении на костную и суставную формы болезни необходима рентгенография. На начальных стадиях возможно консервативное лечение. При формировании гнойника требуется вскрытие, дренирование, в тяжелых случаях показана ампутация.

Общие сведения

Панариций – острое нагноение пальцев рук (реже – пальцев ног). Является одной из наиболее распространенных патологий в гнойной хирургии. Развивается в результате жизнедеятельности гноеродных микроорганизмов (чаще всего – золотистого стафилококка), проникающих в ткани через мелкие повреждения кожи. При панариции отмечаются отек, покраснение и боли в области пальца. При тяжелых формах наблюдается озноб и повышение температуры. Боли могут быть резкими, пульсирующими, лишающими сна. На ранних стадиях возможно консервативное лечение, на поздних – необходима операция.

Панариций

Причины панариция

Непосредственной причиной возникновения патологии чаще всего становится золотистый стафилококк, проникающий в ткани через ранки, ссадины, уколы, трещины, занозы или заусенцы, которые порой остаются незамеченными или выглядят настолько незначительными, что больной попросту не обращает на них внимания. Реже панариций вызывается грамотрицательной и грамоложительной палочкой, стрептококком, кишечной палочкой, протеем, а также анаэробной неклостридиальной микрофлорой и возбудителями гнилостной инфекции.

К числу внешних факторов, способствующих развитию панариция, относится систематическое охлаждение, увлажнение, вибрация, мацерация, загрязнение или воздействие раздражающих веществ. Внутренними факторами, увеличивающими вероятность возникновения панариция, являются эндокринные заболевания, гиповитаминозы, нарушения обмена веществ и снижение иммунитета.

Панариций чаще наблюдается у детей, а также лиц молодого и среднего возраста – от 20 до 50 лет. По статистике, три четверти пациентов заболевают после микротравмы, полученной на производстве. Самой распространенной локализацией являются I, II и III пальцы правой кисти. Развитию панариция способствуют как внешние (охлаждение, вибрация, воздействие химических веществ), так и внутренние (ослабление иммунитета) факторы.

Патанатомия

На ладонной поверхности пальцев расположено множество важных анатомических образований: сухожилия и сухожильные влагалища, нервы, сосуды, капсулы суставов и т. д. Подкожная клетчатка в этой области имеет особое строение. От кожи к ладонному апоневрозу идут многочисленные эластичные и прочные волокна. Кроме того, в толще клетчатки располагаются продольные пучки соединительной ткани. В результате клетчатка оказывается разделенной на мелкие ячейки, напоминающие пчелиные соты.

Такое строение, с одной стороны, препятствует распространению воспаления «вдоль», с другой – создает благоприятные условия для проникновения гнойного процесса вглубь тканей. Именно поэтому при панариции возможно быстрое прогрессирование с вовлечением сухожилий, костей и суставов или даже всех тканей пальца.

Классификация

С учетом месторасположения и характера пораженных тканей выделяют следующие виды панариция:

- Кожный панариций. Самая легкая форма. Гнойник формируется в толще кожи.

- Околоногтевой панариций (паронихия). Воспаление локализуется в области околоногтевого валика.

- Подногтевой панариций. Развивается под ногтевой пластинкой.

- Подкожный панариций. Возникает в подкожной клетчатке ладонной поверхности пальцев.

- Костный панариций. Отличительной особенностью является вовлечение в гнойный процесс кости.

- Суставной панариций. Развивается в межфаланговых или пястно-фаланговых суставах.

- Костно-суставной панариций. Обычно возникает при прогрессировании суставного панариция, когда воспаление переходит на суставные концы костей фаланг.

- Сухожильный панариций. Локализуется в области сухожилия.

Симптомы панариция

Симптомы могут различаться в зависимости от формы заболевания. Тем не менее, при любых формах наблюдается ряд общих проявлений. На начальных стадиях панариция отмечается покраснение, незначительный отек и слабые или умеренные болевые ощущения, возможно — жжение. Затем отек увеличивается, боли усиливаются, становятся интенсивными, распирающими, дергающими, лишающими сна.

В области воспаления формируется гнойный очаг, который хорошо виден при поверхностных формах панариция. Формирование гнойника может сопровождаться слабостью, утомляемостью, головной болью и повышением температуры тела. Симптомы интоксикации ярче выражены при глубоких, тяжелых формах панариция (костном, суставном, сухожильном). Кроме того, у каждой формы панариция существуют свои характерные симптомы.

Кожный панариций

Обычно возникает в области ногтевой фаланги. Кожа краснеет, затем в центре покраснения отслаивается ограниченный участок эпидермиса. Образуется пузырь, наполненный мутной, кровянистой или серовато-желтой жидкостью, просвечивающей через кожу. Вначале боли нерезкие, затем они постепенно усиливаются, становятся пульсирующими. Эта форма панариция часто сопровождается стволовым лимфангитом, при котором на предплечье и кисти образуются красные полосы по ходу воспаленных лимфатических узлов. При неосложненном панариции общее состояние не страдает, при лимфангите возможно повышение температуры, слабость, разбитость.

Околоногтевой панариций

Паронихия, как правило, развивается после неудачного маникюра или является осложнением заусенцев и трещин околоногтевого валика у людей физического труда. Вначале отмечается локальный отек и покраснение, затем процесс быстро распространяется, охватывая весь ногтевой валик. Достаточно быстро формируется гнойник, просвечивающий через тонкую кожу этой области. В области воспаления возникают сильные боли, нарушающие сон, однако общее состояние почти не страдает. Лимфангит при данной форме панариция наблюдается редко.

Возможно самопроизвольное вскрытие гнойника, однако его неполное опорожнение может стать причиной перехода острой формы панариция в хроническую. При прогрессировании процесса гной может прорваться под основание ногтя, распространиться в подкожную клетчатку ладонной области, на кость и даже дистальный межфаланговый сустав.

Подногтевой панариций

Обычно является осложнением паронихии, однако, может развиваться и первично – в результате занозы, колотой ранки в области свободного края ногтя либо при нагноении подногтевой гематомы. Поскольку формирующийся гнойник в этой области «придавлен» жесткой и плотной ногтевой пластиной, для подногтевого панариция характерны чрезвычайно интенсивные боли, общее недомогание и значительное повышение температуры. Ногтевая фаланга отечна, под ногтем просвечивает гной.

Подкожный панариций

Самый распространенный вид панарициев. Обычно развивается при инфицировании небольших, но глубоких колотых ранок (например, при уколе шипом растения, шилом, рыбьей костью и т. д.). Вначале появляется небольшое покраснение и локальная боль. В течение нескольких часов боль усиливается, становится пульсирующей. Палец отекает. Общее состояние пациента может как оставаться удовлетворительным, так и значительно ухудшаться. При гнойниках, находящихся под большим давлением, отмечаются ознобы и повышение температуры до 38 градусов и выше. При отсутствии лечения, недостаточном или позднем лечении возможно распространение гнойного процесса на глубокие анатомические образования (кости, суставы, сухожилия).

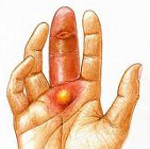

Костный панариций

Может развиться при инфицированном открытом переломе или стать следствием подкожного панариция при распространении инфекции с мягких тканей на кость. Характерно преобладание процессов расплавления кости (остеомиелит) над ее восстановлением. Возможно как частичное, так и полное разрушение фаланги. На ранних стадиях симптомы напоминают подкожный панариций, однако, выражены гораздо более ярко. Пациент страдает от чрезвычайно интенсивных пульсирующих болей, не может спать.

Пораженная фаланга увеличивается в объеме, из-за чего палец приобретает колбообразный вид. Кожа гладкая, блестящая, красная с цианотичным оттенком. Палец слегка согнут, движения ограничены из-за боли. В отличие от подкожного панариция при костной форме невозможно определить участок максимальной болезненности, поскольку боль носит разлитой характер. Отмечается озноб и лихорадка.

Суставной панариций

Может развиться в результате непосредственного инфицирования (при проникающих ранах или открытых внутрисуставных переломах) или распространения гнойного процесса (при сухожильном, подкожном и костном панариции). Вначале возникает небольшой отек и боль в суставе при движениях.

Затем боль усиливается, движения становятся невозможными. Отек увеличивается и становится особенно выраженным на тыльной поверхности пальца. При пальпации определяется напряжение капсулы сустава. В последующем на тыле пальца образуется свищ. Первичные панариции могут заканчиваться выздоровлением, при вторичных панарициях (обусловленных распространением нагноения с соседних тканей) исходом обычно становится ампутация или анкилоз.

Сухожильный панариций

Гнойный тендовагинит, как и другие виды панариция, может развиться как при прямом проникновении инфекции, так и при ее распространении из других отделов пальца. Палец равномерно отечен, слегка согнут, отмечаются интенсивные боли, резко усиливающиеся при попытке пассивных движений. При давлении по ходу сухожилия определяется резкая болезненность. Покраснение может быть не выражено. Отмечается значительное повышение температуры, слабость, отсутствие аппетита. Возможны спутанность сознания и бред.

Сухожильный панариций – самое тяжелое и опасное гнойное воспаление пальца. Это обусловлено тем, что гной быстро распространяется по сухожильным влагалищам, переходя на мышцы, кости, мягкие ткани ладони и даже предплечья. При отсутствии лечения сухожилие полностью расплавляется, и палец теряет свою функцию.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании жалоб пациента и клинических симптомов болезни. Для определения формы панариция и уточнения локализации гнойника проводится пальпация пуговчатым зондом. Для исключения костного и суставного панариция выполняют рентгенографию. При этом следует учитывать, что, в отличие от костного панариция, при суставной форме заболевания изменения выявляются не сразу и могут быть слабо выраженными. Поэтому для уточнения диагноза следует назначать сравнительные рентгенограммы одноименного здорового пальца на другой руке.

Лечение панариция

Лечение осуществляют гнойные хирурги. При поверхностных формах пациент может находиться на амбулаторном режиме, при глубоких необходима госпитализация. На ранних стадиях пациентам с поверхностным панарицием может быть назначена консервативная терапия: дарсонваль, УВЧ, тепловые процедуры. На поздних стадиях поверхностного панариция, а также на всех стадиях костной и сухожильной формы заболевания показана операция. Вскрытие панариция дополняют дренированием так, чтобы обеспечить максимально эффективный отток из разделенной на ячейки клетчатки.

Хирургическая тактика при костном или суставном панариции определяется степенью сохранности пораженных тканей. При частичном разрушении выполняют резекцию поврежденных участков. При тотальной деструкции (возможна при костном и костно-суставном панариции) показана ампутация. Параллельно проводится лекарственная терапия, направленная на борьбу с воспалением (антибиотики), уменьшение болей и устранение явлений общей интоксикации.

Источник