Перелом костей черепа иммобилизация

Содержание:

Перелом свода черепа

Распознавание переломов свода черепа

Первая помощь при переломах черепа

Иммобилизация при переломах черепа

Шина Еланского для транспортной иммобилизации головы

Переломы черепа в мирное время наблюдаются относительно редко, составляя в среднем около 1,5% всех переломов, и возникают преимущественно при уличной или транспортной травме. Реже они наблюдаются при промышленной травме, например в условиях угольной промышленности (обвалы), на строительстве (падение с высоты) и т. п.

При переломах черепа большая опасность заключается не столько в повреждении его костей, сколько в возможности повреждения головного мозга, его оболочек и кровеносных сосудов. В зависимости от того, повреждена или не повреждена кожа в области перелома, различают закрытые и открытые переломы черепа. А в зависимости от отсутствия или наличия повреждений твердой мозговой оболочки в том же месте их делят на проникающие и непроникающие. Особенно опасными являются открытые проникающие переломы черепа, при которых повреждения кожи и твердой мозговой оболочки (основной признак проникающего повреждения черепа) создают особенно благоприятные условия для проникновения инфекции к поверхности или в глубину головного мозга и развития тяжелых и даже смертельных осложнений (менингиты, энцефалиты, абсцессы мозга и др.). В зависимости от места расположения перелома различают переломы свода и основания черепа.

Перелом свода черепа

При переломах свода черепа наблюдается повреждение одной или нескольких костей, его составляющих (лобная, теменные, височные, затылочная). Чаще всего переломы упомянутых костей наблюдаются в виде вдавления кости или ее трещины, а также в виде сочетания вдавления с трещиной. При переломах черепа у детей может наблюдаться расхождение черепных швов.

Как известно, кости свода черепа состоят из двух пластинок: наружной и внутренней, между которыми находится губчатое вещество (диплоэ). Так как сила, вызывающая перелом костей черепа, действует на них извне, то по физическим законам чаще и больше всего страдает внутренняя пластинка костей черепа (испытывающая большее или меньшее растяжение при давлении на ограниченный участок свода). Это важное обстоятельство следует всегда иметь в виду, так как нередко небольшой трещине наружной поверхности какой-либо кости черепа соответствует обширный оскольчатый перелом внутренней пластинки. Повреждение внутренней пластинки может наблюдаться даже при полной целости наружной.

Осколки костей черепа опасны тем, что могут вызвать либо сдавление или нарушение целости головного мозга, либо повреждение мозговых кровеносных сосудов (артерий, вен, венозных синусов). Повреждения кровеносных сосудов особенно часто встречаются при переломах височной кости, во внутренней поверхности которой проходит довольно крупная и важная артерия (средняя артерия твердой мозговой оболочки). Повреждение (разрыв) этого или другого сосуда ведет к образованию внутричерепного кровоизлияния (гематомы) и прогрессирующему сдавлению головного мозга.

Распознавание переломов свода черепа

При распознавании переломов свода черепа следует иметь в виду как признаки, зависящие от повреждения костей черепа, так и признаки, обусловленные одновременным повреждением содержимого черепа (головной мозг, мозговые оболочки, сосуды).

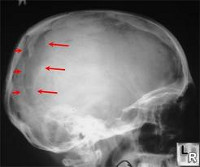

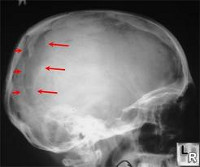

При повреждении костей черепа наблюдаются обычные признаки перелома: боль, кровоизлияние, болезненные точки при ощупывании, иногда — ощущение вдавления или щели в костях, подвижность костных осколков. Следует иметь в виду, что распознавание некоторых переломов черепа (например, трещин, переломов без смещения отломков костей) иногда бывает затруднительным, и они распознаются только на рентгеновском снимке.

Перелом свода черепа

При повреждениях костей черепа очень важно установить или исключить одновременные повреждения головного мозга, его оболочек и кровеносных сосудов. Эти повреждения сопровождаются нарушениями со стороны центральной нервной системы, зависящими от сотрясения, ушиба и сдавления головного мозга.

Переломы основания черепа возникают либо одновременно с переломом костей свода черепа, либо совершенно изолированно и самостоятельно, например при падении с высоты и т. п.

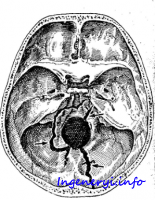

Перелом основания черепа

Видны линии перелома, проходящие через кости основания черепа.

Переломы основания черепа относятся к числу весьма тяжелых и опасных. Тяжесть этих переломов зависит как от частых сопутствующих повреждений головного мозга и черепномозговых нервов, так и особенно от того, что при них, как правило, повреждается твердая мозговая оболочка, прочно сращенная здесь с костью, вследствие чего полость черепа сообщается (через ушную, носовую и ротовую полости) с внешней средой. Таким образом, переломы основания черепа, по существу, следует отнести к открытым проникающим повреждениям черепа.

Распознавание переломов основания черепа несколько затруднено вследствие того, что составляющие его кости скрыты в глубине и недоступны осмотру и ощупыванию. Даже на рентгеновском снимке линии перелома в области основания черепа удается видеть не часто. Поэтому распознавание этих тяжелых переломов основывается на анамнезе (характер травмы) и на наличии некоторых косвенных признаков со стороны головного мозга и черепномозговых нервов, расположенных у основания черепа и в толще (в отверстиях и каналах) его костей. В основе этих косвенных признаков лежит либо сотрясение или сдавление, либо разные степени повреждения мозга и черепномозговых нервов, что, понятно, ведет к нарушению или даже к полному выпадению их функций. Чаще всего наблюдается нарушение функции лицевого и слухового нервов. При нарушении функции лицевого нерва наблюдается парез или паралич мимической мускулатуры соответствующей половины лица. Вследствие этого лицо бывает «скошено» в здоровую сторону. При повреждениях слухового нерва наблюдаются расстройства слуха. Очень характерным признаком переломов основания черепа являются кровоизлияния (кровоподтеки) на определенных участках, а именно: вокруг глаз (в виде «очков»), в области носа, уха и сосцевидного отростка. Эти характерные кровоизлияния появляются относительно поздно — приблизительно через сутки после травмы. Иногда наблюдаются кровотечения или выделения крови и цереброспинальной прозрачной жидкости (ликвора) через нос или уши. Выделение ликвора является весьма надежным признаком перелома основания черепа. В неясных случаях врачи для распознания перелома основания черепа прибегают к спинномозговому (поясничному) проколу. При наличии перелома в спинномозговой жидкости можно обнаружить примесь крови.

Первая помощь при переломах черепа

Первая помощь при переломах черепа заключается в тщательной иммобилизации головы с последующей немедленной транспортировкой пострадавшего в лечебное заведение. При выделениях крови или цереброспинальной жидкости из уха не следует делать никаких промываний или вводить в ухо тампоны, а необходимо лишь наложить стерильную повязку. При упадке сердечной деятельности вводят камфару или кофеин, при резком ослаблении дыхания — лобелии. При отсутствии указанных средств необходимо прибегнуть к более доступным кожным раздражителям: бутылки с горячей водой или горчичники к ногам и области сердца. Следует помнить, что при наличии мозговых явлений применение морфина запрещается из-за его угнетающего действия на дыхательный центр.

Иммобилизация при переломах черепа

Иммобилизация при переломах черепа производится при помощи шины Н. Н. Еланского.

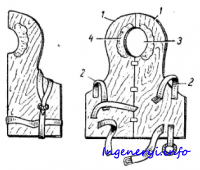

Шина Еланского для транспортной иммобилизации головы

1 — две половины шины, скрепленные петлями, что позволяет шину складывать вдвое; 2 — тесемки для укрепления шины к туловищу; 3 — овальная выемка для затылочной области головы; 4 — ватно-клеенчатый валик. На заднюю поверхность шеи подкладывают ком ваты, шину прибинтовывают к голове марлевым бинтом, а тесемки завязывают поверх одежды вокруг плеч и на груди. После наложения повязки под затылочную область подкладывают небольшую ватно-марлевую подушечку.

На шину кладут слой ваты, а затем, подложив ее под голову и верхнюю часть спины, прибинтовывают к голове марлевым бинтом. Имеющиеся у шины тесемки завязывают вокруг плеч и на груди. Для иммобилизации головы можно использовать также обычный резиновый подкладной круг или плотный валик — кольцо из соломы, ваты, тонких веток и т. д., на который укладывают осторожно голову пострадавшего. При отсутствии шин пострадавшего с переломом черепа укладывают на носилки, к которым его привязывают во избежание каких бы то ни было движений. Под голову и шею кладут большую мягкую подушку или подстилку, а вокруг головы из одеял или одежды делают валик.

Перевозить таких больных необходимо на носилках в сопровождении медицинского работника, который должен внимательно следить за состоянием больного (пульс, дыхание и пр.) и за его бережной, спокойной транспортировкой. При повреждении черепа в затылочной области транспортировка пострадавшего производится в положении на боку. Перевозка больных с черепномозговыми повреждениями должна происходить в условиях максимального покоя, так как такие пострадавшие обладают повышенной чувствительностью ко всяким дополнительным, хотя бы и ничтожным, травмам. Очень удобным является водный и воздушный транспорт.

Обсудить на форуме

Источник

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

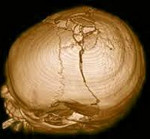

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» — кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник