Перелом это википедия

Перелом черепа (перелом костей черепа) — нарушение целостности черепа. Является опасным повреждением, которое может привести к повреждению мозга. Особенно опасны вдавленные переломы, когда кости черепа вдавливаются в мозг.

Причины[править | править код]

Как правило, возникают в результате мощных ударов по голове массивными твёрдыми предметами, автомобильных аварий, падений с большой высоты, реже — пулевых ранений и других сильных воздействий на кости черепа.

Диагностика[править | править код]

У каждого пострадавшего от черепно-мозговой травмы подозревают перелом костей черепа, пока клиническая картина не убедит в обратном. Врачи собирают информацию об обстоятельствах получения травмы пострадавшим и назначают компьютерное томографическое сканирование и исследование мозга методом магнитного резонанса с целью определения места перелома и степени повреждения мозга. Для получения дополнительной информации проводится нейрологическое исследование.

Также проверяется, не было ли истечения спинномозговой жидкости из носа и ушей.

Симптомы[править | править код]

При переломе костей черепа возможна потеря сознания; если пострадавший остаётся в сознании, то испытывает постоянную локализованную боль. Может развиться отёк мозга, который препятствует нормальному прохождению импульсов в мозг, что в конечном итоге может привести к дыхательной недостаточности. Пострадавший может в первый момент плохо осознавать происходящее, в дальнейшем могут наступить потеря сознания и смерть.

Переломы костей черепа могут сопровождаться ранами в области волосистой части головы (скальпированные раны, кровоподтеки и разрывы). Если череп в результате травмирования оказывается частично скальпированным, развивается сильное кровотечение, потому что под кожей волосистой части головы находится много кровеносных сосудов. Иногда кровотечение оказывается настолько сильным, что у пострадавшего развивается шок.

Виды[править | править код]

Переломы костей черепа, как и любых других костей, бывают простыми (открытыми) и сложными (закрытыми). Делятся на линейные, оскольчатые, вдавленные и дырчатые:

- Линейные — переломы в виде тонких линий, которые не вызывают смещения костных фрагментов и редко требуют принятия экстренных мер. Эти типы переломов наименее опасны. Как правило, сами они не вызывают потерю сознания. Могут вызывать повреждение оболочечных артерий и образование эпидуральных гематом.

- Оскольчатые — переломы в виде нескольких осколков. Могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, вещество мозга и его сосуды, что может приводить к образованию субдуральных и внутримозговых гематом, а также ушибам и размозжению мозга. Может наблюдаться подвижность кости. Повреждения места слияния синусов при оскольчатых переломах затылочной кости чаще всего не совместимы с жизнью.

- Вдавленные — переломы с вдавлением кости внутрь черепной коробки. Вдавленные переломы, как и оскольчатые, могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, последствия чего приведены выше. Перелом считается тяжёлым, если происходит сдавление внутричерепных структур. Так как у детей кости тонкие и эластичные, сдавление обычно не приводит к переломам.

- Дырчатые — дырчатые переломы (пробоины) наблюдаются в основном при огнестрельных ранениях черепа, являются самыми тяжёлыми и зачастую смертельными, т.к. ранящий снаряд (пуля) обычно проходит глубоко в мозг или навылет со значительным его разрушением. Как правило, образуются от воздействия мощных пуль, например, автоматных или винтовочных.

Лечение[править | править код]

Линейные переломы черепа, как правило, требуют только поддерживающей терапии, заключающейся в назначении лёгких болеутоляющих и обработке ран. Если пострадавший потерял сознание, за ним наблюдают в кабинете неотложной помощи в течение, по крайней мере, 4 часов. Затем, если функции всех жизненно важных систем организма не нарушены и нейрохирург считает, что нет оснований дальше задерживать пострадавшего, последнего отправляют домой, но в течение 24-48 часов за ним ещё следует наблюдать.

При тяжёлых переломах костей черепа, особенно при вдавленных переломах, может потребоваться трепанация черепа. В ходе такой операции хирург проделывает отверстие в черепе для удаления осколков, внедрившихся в мозг, а также удаляет инородные предметы и отмершие ткани. Это снижает опасность развития инфекций и дальнейшего повреждения мозга. В целях предотвращения инфицирования назначаются антибиотики. При сильных кровотечениях делают переливание крови.

См. также[править | править код]

- Проникающие ранения головы

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Переломы черепа

- Статья о травмах черепа

- Закрытые переломы костей черепа

- Краткое описание перелома черепа

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 мая 2011;

проверки требуют 23 правки.

Рентгеновский снимок фиксации (остеосинтез) перелома нижней части обоих костей голени

Переломы голени — патологические состояния, возникающее в ходе нарушения анатомической целостности костей голени человека.

Описание[править | править код]

Кости голени: |

Голень человека состоит из костей:

- Большеберцовая кость

- Малоберцовая кость

Все переломы голени можно разделить на ряд групп:[1]

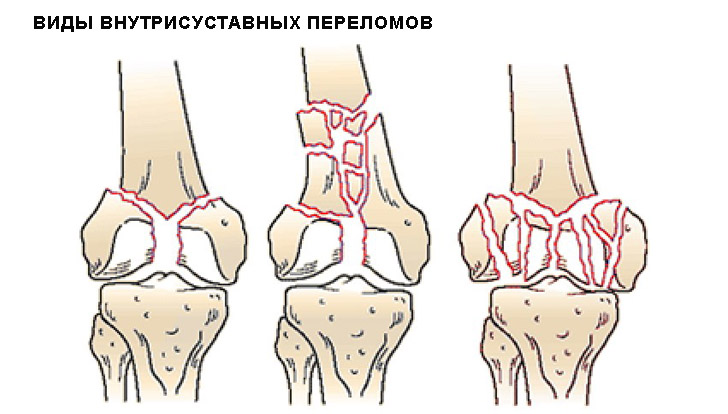

- Переломы проксимального метаэпифиза большеберцовой кости: полный, неполный внутрисуставной перелом

- Переломы диафиза (средней части) костей голени

- Переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости: полный, неполный внутрисуставной перелом

Переломы в зависимости от положения и кости, которая повреждена, делятся на:

- Переломы мыщелков большеберцовой кости

- Отрыв бугра большеберцовой кости

- Перелом диафиза большеберцовой кости

- Перелом диафиза малоберцовой кости

Классификации переломов[править | править код]

Международная классификация переломов Ассоциации остеосинтеза[2], по локализации переломы голени разделяются на три сегмента с одним

исключением для дистальной голени — лодыжечный сегмент:

- проксимальный сегмент

- средний (диафизарный) сегмент

- дистальный сегмент

Переломы проксимального сегмента делятся на 3 тина:

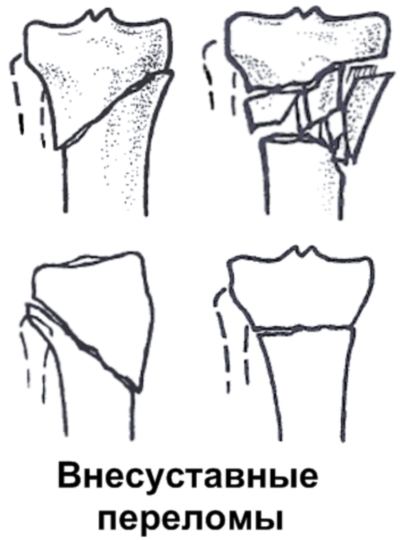

- А — околосуставные, при этом типе перелома суставная поверхность костей не повреждается, хотя линия перелома проходит внутри капсулы.

- В — неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, в то время как остальная часть остается связанной с диафизом;

- C — полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.

Диафизарные переломы делятся на 3 типа на основании наличия контакта между отломками после репозиции:

- А — линия перелома только одна, она может быть винтообразным, косым или поперечным;

- В — с одним или более осколком, которые сохраняют некоторый контакт после репозиции;

- С — сложный перелом, с одним или более осколком, фрагментом, при котором после репозиции отсутствует контакт между отломками.

Переломы дистального сегмента делятся на 3 типа на основании степени распространения перелома на суставную поверхность:

- А — околосуставные, линия излома может быть винтообразной, косой, поперечной с осколками;

- В — неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, другая часть остается соединенной с диафизом;

- С — полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.

Переломы лодыжек подразделяются на 3 тина на основании уровня повреждения наружной лодыжки по отношению к уровню синдесмоза:

- А — подсиндесмозные переломы (может быть изолированным, сочетаться с переломом медиальной лодыжки и с переломом заднего края большеберцовой кости);

- В — чрезсиндесмозные (изолированные, могут сочетаться с медиальным повреждением и переломом заднего края большеберцовой кости);

- С — надсиндесмозные (простой перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости, осколчатый перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости в сочетании с повреждением медиальных структур и перелом малоберцовой кости в верхней трети в сочетании с повреждением медиальных структур).

Коды переломов голени по классификации МКБ-10:

- 582.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости

- 582.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости

- 582.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости

- 582.4 Перелом только малоберцовой кости

- 582.5 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки

- 582.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки

- 582.7 Множественные переломы голени

- 582.8 Переломы других отделов голени

- 582.9 Перелом неуточненного отдела голени

См. также[править | править код]

- Перелом кости

Примечания[править | править код]

- ↑ Проф. А. И. Арутюнов, кандидат медицинских наук Н. Я. Васин и В. Л. Анзимиров. Справочник по клинической хирургии / Проф. В.И. Стручкова. — Москва: Медицина, 1967. — С. 234. — 520 с. — 100 000 экз.

- ↑ Мюллер М. Е., Алльговер М., Шнейдер Р. и др. Руководство по внутреннему остеосинтезу. Методика, рекомендованная Ассоциацией остеосинтеза (Швейцария) / пер. с англ. Ad Marginem. М., 2012.

Ссылки[править | править код]

Источник

Перелом (fractura) — частичное или полное нарушение целостности кости. Чаще всего переломы возникают при внезапном воздействии на кость значительной механической силы, когда костная система не изменена. Такие переломы называются механическими (травматическими). Целостность и непрерывность кости может быть нарушена также развивающимся в ней патологическим процессом. Такой перелом называется патологическим (спонтанным). Он может возникнуть без какого-либо внешнего воздействия или оно бывает очень незначительным.

Нарушение целостности кости под действием механической силы всегда сопровождается повреждением мягких тканей. Степень повреждения последних, а также и характер перелома во многом зависит от силы механического воздействия. Нарушение целостности кости, когда связь между ее частями не нарушена, принято называть трещиной (fissura).

В клинической практике переломы встречаются довольно часто. Так, по данным института скорой помощи им. Склифосовского в г. Москве переломы различных костей выявлены в 33,2% случаев, т.е., почти каждый третий больной, поступающий с травмой имел перелом кости. При этом переломы чаще всего локализовывались в костях конечностей (61,2%). По статистическим данным поликлинических отделений значительное место среди переломов костей занимают переломы костей стопы и кисти (62,5%).

Большинство случаев переломов встречается в возрасте от 20 до 40 лет у мужчин. Частота отдельных видов переломов тесно связана с определенными сезонами. Так, переломы позвоночника чаще встречаются летом во время купального сезона, а переломы лодыжек и эпифизарные переломы костей чаще наблюдаются зимой при падениях на обледенелых дорогах. Переломы нижних конечностей.

Классификация переломов:

В зависимости от того, сообщается ли костная рана с внешней средой через поврежденные ткани тела или нет, все переломы следует делить на закрытые и открытые. Такое деление переломов принципиально очень важно, т.к. при открытых переломах всегда имеется опасность проникновения в рану патогенных микроорганизмов и развития в зоне перелома гнойного или гнилостного воспалительного процесса. Это всегда необходимо учитывать при оказании первой помощи пострадавшему с переломом, а тем более при лечении переломов.

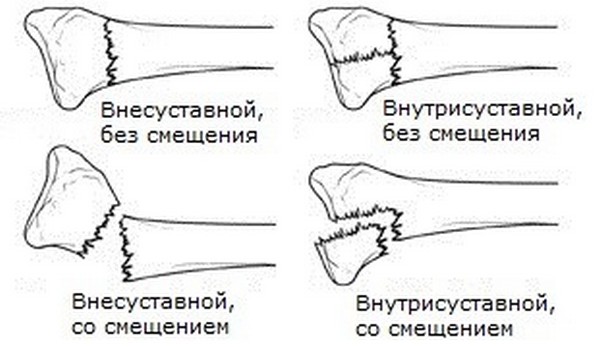

По локализации переломы делятся на диафизарные, метафизарные и эпифизарные.

Эпифизарные (внутрисуставные) переломы являются наиболее тяжелыми.

При них резко нарушается конфигурация сустава и очень часто остается стойкое нарушение движений в нем. В некоторых случаях (особенно у детей) бывает отрыв эпифиза, так называемый эпифизиолиз, который чаще наблюдается в области эпифиза плечевой, лучевой и большеберцовой костей.

Метафизарные (околосуставные переломы) нередко бывают фиксированными за счет сцепления одного отломка кости другим. Иначе, они называются вколоченными. Надкостница при этих переломах часто не повреждается. Поэтому такие переломы чаще имеют характер трещин в виде продольных, лучистых и спиральных линий.

В клинической практике чаще приходится встречаться с диафизарными переломами.

С учетом механизма образования перелома принято разделять переломы от сдавления по оси, от сгибания, от скручивания. В основе механизма различных видов переломов костей лежат законы механики, по которым молекулы под влиянием травмы или приближаются к друг другу (сжатие, компрессионные переломы), или удаляются друг от друга (отрывные переломы). Или, наконец, перемещаются по отношению к друг другу как по винтовой нарезке (спиральные, винтообразные переломы). Степень разрушения кости зависит от продолжительности воздействия на кость внешнего травмирующего фактора и направления силы этого фактора.

Переломы от сдавления или сжатия могут произойти как в продольном, так и в поперечном по отношению к оси кости направлении. Длинные трубчатые кости чаще повреждаются при сдавлении их в поперечном направлении, чем в продольном. Сдавление этих костей в продольном направлении приводит к образованию вколоченных переломов. Часто переломы от сдавления локализуются в позвоночнике, тела позвонков которого как бы сплющиваются.

Переломы от сгибания происходят от прямого и непрямого насилия. Кость сгибается до предела своей упругости и ломается. При этом на выпуклой стороне кости возникает разрыв поверхностных ее частей, образуется ряд идущих в различных направлениях трещин. Кость ломается, образую иногда осколок треугольной формы.

Переломы от скручивания по продольной оси кости называются торзионными, спиральными или винтообразными. Эти переломы локализуются в больших трубчатых костях (бедро, плечо, большеберцовая кость). Перелом обычно располагается вдали от точки приложения силы.

Отрывные переломы происходят вследствие резкого мышечного сокращения наступающего внезапно. При этом отрываются участки кости, к которым прикрепляются резко сократившаяся мышца.

В зависимости от степени нарушения целостности кости переломы принято делить на полные и неполные (трещины). При полном переломе кость повреждается на всем протяжении ее ткани, что позволяет костным отломкам смещаться по отношению к друг другу ( переломы со смещением). При неполных переломах смещение отломков кости не происходит ( переломы без смещения). Типичным примером неполного перелома может быть поднадкостничный перелом, встречающийся у детей в возрасте до 15 лет.

По направлению линии перелома кости принято говорить о переломах поперечных (линия перелома располагается перпендикулярно к оси кости), продольных (линия перелома идет вдоль оси кости). Косых (линия перелома направлена к оси кости под углом), винтообразных или спиральных (скручивание отломков кости по ее оси). Причины, которые приводят к смещению костных отломков при переломе костей, можно разделить на три вида: 1) первичное смещение, возникающее по действием физической силы и направление ее действия; 2) вторичное смещение, обусловленное сокращением мышц, прикрепляющихся к сломанной кости; 3) третичное смещение, образующееся при воздействии вторичных внешних механизмов на поврежденную кость (неправильная транспортировка с места травмы, беспокойное поведение больного). При смещении костных отломков между ними могут вклинится мышцы, сухожилия, нервы, что значительно осложняет течение перелома и влияет на его лечение (интерпозиционные переломы). В зависимости от количества поврежденных участков кости принято различать одиночные и множественные переломы кости.

О множественных переломах говорят и в тех случаях, когда у пострадавшего сломано несколько костей.

Если при переломе кости происходит повреждение органов, находящихся в зоне расположения перелома, то такие переломы называются осложненными. Если перелом не сопровождается повреждением органов, то он называется простым, однако, следует отметить, что на самом деле простых переломов не бывает, так как при переломе всегда имеет место повреждение мягких тканей в зоне его расположения. Но поскольку эти повреждения тканей не требуют специального лечения, то эти переломы считают неосложненными.

Осложненными считают переломы костей черепа с повреждением ткани мозга, переломы костей таза с повреждением органов малого таза, открытые перелом, переломы костей с повреждением крупных сосудов и нервов.

Перейти в раздел Реабилитация

Источник

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости с повреждением окружающих мягких тканей. Это частая патология, составляющая приблизительно 6-7% от всех закрытых травм. Наиболее распространены переломы костей стопы — 23,5% и костей предплечья — 11,5% случаев (по Крупко И. Л.) Открытые переломы в мирное время встречаются менее чем в 10% случаев от всех переломов.

Симптомы переломов

- Абсолютные симптомы (достоверные признаки). Характерны только для переломов. Специально проверяются только врачом и после обезболивания! Зачастую эти признаки ощущает сам пострадавший.

- Патологическая подвижность – подвижность конечности, в норме не характерная для этой зоны.

- Костная крепитация – звук и ощущение по типу хруста снега, вызываемые трением костных отломков друг о друга.

- Видимые костные отломки (при открытом переломе).

- Относительные симптомы (вероятные признаки). Встречаются не только при переломах, но и при других повреждениях (например, вывихах, повреждениях связок):

- боль;

- нарушение функции конечности;

- отёк мягких тканей;

- гематома;

- изменение формы конечности.

Классификации переломов

По причине возникновения

1. Травматические – возникающие под действием травмирующего фактора. Структура кости и её механическая прочность, как правило, нормальная. Сила травмирующего фактора высокая.

2. Патологические – возникающие спонтанно или под действием крайне малой силы травмирующего фактора (чихание, смена положения тела, подъём нетяжёлого предмета).

Причина – в изменении структуры костной ткани и снижении механической прочности кости (остеопороз, метастазы злокачественных опухолей, костный туберкулёз).

По виду смещения костных отломков

- Без смещения.

- Со смещением:

- по длине;

- по ширине;

- по периферии;

- под углом;

- с расхождением отломков;

- сколоченные переломы.

По отношению к окружающим кожным покровам:

- закрытые;

- открытые.

По линии перелома:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- вколоченные;

- отрывные.

Диагностика

Диагностику и лечение осуществляет врач-травматолог, реже хирург. Основным диагностическим методом является рентгенография в двух проекциях – прямой и боковой. Для некоторых видов переломов применяют специальные проекции (например, подвздошную и запирательную при переломе вертлужной впадины). Более информативным (и дорогостоящим) методом является рентгеновская компьютерная томография (РКТ), позволяющая получить объёмное 3D-изображение повреждённого сегмента. Для дополнительной диагностики повреждения мягких тканей используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), реже – ангиографию, электронейромиографию.

Лечение переломов костей

Основные принципы лечения переломов – сохранение жизни пациента, устранение анатомических нарушений, препятствующих деятельности жизненно важных органов, восстановление анатомии и функции повреждённых конечностей.

Для лечения закрытых переломов применяют иммобилизацию – обездвиживание повреждённого сегмента при помощи гипсовых повязок, пластиковых лонгет или жёстких ортезов. При смещении костных отломков накладывают скелетное вытяжение (длительное сопоставление отломков при помощи системы грузов). Многие переломы требуют хирургического вмешательства. Его преимуществами являются качественное сопоставление и надёжная фиксация отломков, возможность ранней активизации пациента, сокращение времени пребывания в стационаре и сроков временной нетрудоспособности. К нему относятся остеосинтез – соединение костных отломков пластинами, штифтами, винтами, и эндопротезирование – полная или частичная замена сустава («золотой стандарт» при переломах шейки бедренной кости у пожилых).

Медикаментозное лечение направлено на снятие боли и предотвращение развития осложнений. Для обезболивания применяют наркотические препараты (только в стационаре — при тяжёлых травмах и угрозе развития травматического шока), нестероидные противовоспалительные (НПВС). Среди последних предпочтительнее препараты с преобладающей обезболивающей активностью – анальгин, кеторол, кетонал. Для профилактики тромбообразования (при переломах костей нижних конечностей, а также у лежачих больных) назначаются антикоагулянты (препятствующие свёртыванию крови) – инъекционные производные гепарина (гепарин, фраксипарин, эноксапарин) и современные таблетированные средства – прадакса, ксарелто, а также антиагреганты (улучшающие текучесть крови) – аспирин, клопидогрел, трентал. При открытых переломах обязательна профилактика инфекционных осложнений. Для этого используют антибиотики (чаще цефалоспорины – цефтриаксон, цефотаксим) и антибактериальные препараты (офлоксацин. пефлоксацин, метронидазол).

Физиолечение применяется в остром периоде для снижения травматического отёка и болевого синдрома, а в фазе реабилитации – для улучшения кровообращения в зоне перелома и созревания костной мозоли.

В остром периоде наиболее эффективна магнитотерапия. Применять её можно даже через гипсовую повязку, которая не является преградой для магнитного поля. При снятии отёка наступает хороший обезболивающий эффект, уменьшается сдавление мягких тканей, снижается вероятность развития пузырей на коже, которые являются противопоказанием к хирургическому лечению.

Криотерапия является хорошим дополнением к магнитному полю, однако возможна к применению только на свободные от иммобилизующих повязок области. Местное снижение температуры снижает чувствительность болевых рецепторов, сужает кровеносные сосуды, уменьшая отёк.

В период реабилитации арсенал физиотерапевтических методов более разнообразен. Кроме описанных выше методов применяют ультразвуковую терапию (фонофорез) с гидрокортизоновой мазью для обезболивания и размягчения тканей после иммобилизации. Электромиостимуляция направлена на восстановление утраченного объёма мышц.

Лазеротерапия расширяет кровеносные сосуды над зоной перелома, способствуя созреванию костной мозоли. Ударно-волновая терапия уничтожает болевые точки и нежизнеспособные клетки, способствуя регенерации тканей, улучшает формирование костной мозоли.

Профилактика

Профилактикой переломов костей является ношение обуви на нескользкой подошве, соблюдение правил дорожного движения, регулярные занятия физической культурой для улучшения координации движений, внимательное отношение к своему здоровью. Отдельно следует упомянуть необходимость проведения денситометрии (исследования минеральной плотности костной ткани) у людей старше 50 лет, особенно у женщин.

Задать вопрос врачу

Остались вопросы по теме «Симптомы и лечение переломов костей»?

Задайте их врачу и получите бесплатную консультацию.

Источник