Перелом хвоста у коровы

![]() 07.04.2015

07.04.2015

Переломы хвостовых позвонков часто наблюдаются у крупного рогатого скота и собак.

Этиология. Причины болезни — различные механические воздействия. У телят возникают при грубом родовспоможении, у бычков в откормочных комплексах — в результате скученного содержания. Кончики хвоста у лежащих бычков могут травмироваться копытцами других животных. Такие переломы возникают после попытки поднимания коров за хвост при залеживании. Иногда прибегают к скручиванию хвоста при непослушании животных, а также при фиксации за хвост в станке или на операционном столе. Предрасполагающими причинами являются рахит, остеопороз, остеомаляция и общие дистрофические процессы.

Клинические признаки. Характерный симптом — неподвижное висение нижней части хвоста. В зоне перелома позвонка развивается болезненная, горячая припухлость. Пассивными движениями можно установить крепитацию. Часть хвоста ниже перелома при пальпации более подвижна, местная температура понижена.

Диагноз устанавливают по характерным клиническим признакам, при необходимости используют метод рентгенографии.

Прогноз при переломах хвостовых позвонков осторожный или неблагоприятный. Заживление заканчивается искривлением хвоста или развитием флегмоны, гангрены хвоста или травматической параплегии. Последняя встречается у 6—13-месячных бычков при стойловом содержании в промышленных комплексах. Возникает болезнь не только в результате раздавливания кончика хвоста у лежащего животного стоящим, но и травмы репицы о ребристый решетчатый пол. Травмированный хвост облысевает, кожа трескается, развиваются влажная гангрена и отечность с прогрессированием патологического процесса, приводящего к параплегии.

Лечение. При закрытых переломах у крупных животных накладывают клеевую повязку с легкими шинами. В случае открытых переломов хвост удаляют оперативным путем, соблюдая асептику и антисептику.

Профилактика. В хозяйствах, где не внедрена каудо-томия, необходимо предупреждать различные механические воздействия и предрасполагающие причины, вызывающие переломы хвостовых позвонков. Следует правильно проводить родовспоможение, избегать скученного содержания животных в откормочных комплексах; не рекомендуется поднимать залежавшееся животное за хвост, а также фиксировать их за хвост в станке или на операционном столе.

В целях профилактики переломов хвостовых позвонков и параплегий тазовых конечностей в промышленных откормочных комплексах в последнее время успешно внедряется профилактическая каудотомия. Методика операции следующая. В 1—4-недельном возрасте хвост у телят удаляют на уровне 7-го или 8-го позвонка с помощью эмаскулятора, используемого при кастрации жеребцов. Для этого операционное поле не выстригают, а хорошо протирают 5 %-ной спиртовой настойкой йода. Без обезболивания хвост отсекают, а эмаскулятор удерживают на культе в течение нескольких секунд, после чего культю присыпают йодоформом.

В настоящее время для каудотомии рекомендован усовершенствованный эмаскулятор. У рабочих бранш изменена форма насечек (они носят крестовидный характер), увеличена площадь фиксации и разможжения тканей. Это обеспечивает надежный гемостаз после ампутации хвоста. В 1,6—1,7 раза увеличены и размеры бранши ручек, что позволяет получать на рабочих браншах значительные усилия с наименьшей затратой энергии. При использовании такого инструмента производительность труда увеличивается в 2—3 раза. Установлено, что после каудотомии предложенным эмаскулятором осложнений не наблюдается, не отражается эта операция и на привесах животных.

- Отделение крыла подвздошной кости от крестцовой

- Переломы крестцовой кости у животных

- Переломы в области костей таза животных

- Переломы челночной кости у животных

- Перелом копытовидной (копытцевой) кости у животных

- Переломы венечной кости у животных

- Переломы путовой кости у животных

- Переломы пястных (плюсневых) костей у животных

- Переломы добавочной кости у животных

- Переломы локтевой кости у животных

Источник

Â

ÐÐÐ ÐÐÐÐЫ Ð¥ÐÐСТÐÐЫХ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(FRACTURAE VERTEBRARUM CAUDAE)

ÐÑиологиÑ. ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ñ

воÑÑовÑÑ

позвонков наблÑдаÑÑÑÑ Ñ ÐºÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа, Ñобак на поÑве ÑазлиÑнÑÑ

меÑ

аниÑеÑкиÑ

воздейÑÑвий. ЧаÑе ÑÑи ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑÑ Ñ Ð±ÑÑков в пÑомÑÑленнÑÑ

оÑкоÑмоÑнÑÑ

комплекÑаÑ

пÑи плоÑном ÑазмеÑении живоÑнÑÑ

на ÑелевÑÑ

полаÑ

.

ÐлиниÑеÑкие пÑизнаки. У живоÑного Ñ Ð²Ð¾ÑÑ Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾. Ðа меÑÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑживаеÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÑÑаÑ, Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ. ÐÑи паÑÑивнÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ обнаÑÑжиÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ. ЧаÑÑÑ Ñ Ð²Ð¾ÑÑа ниже меÑÑа пеÑелома более подвижна, и пÑи палÑпаÑии оÑÑÑаеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ меÑÑной ÑемпеÑаÑÑÑÑ.

Ðиагноз и ÐеÑение. Ðаболевание опÑеделÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ Ñ Ð°ÑакÑеÑÑ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¸ клиниÑеÑким пÑизнакам.

ÐоÑле Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑелома иногда оÑÑаеÑÑÑ Ð¸ÑкÑивление Ñ Ð²Ð¾ÑÑа. ÐÑи закÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ñ ÐºÑÑпнÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ наложиÑÑ ÐºÐ»ÐµÐµÐ²ÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ·ÐºÑ Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ñинами. ÐÑи оÑложненнÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ ÑазвиÑÑÑÑ Ñлегмона, гангÑена Ñ Ð²Ð¾ÑÑа и ÑÑавмаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð°ÑаплегиÑ.

ТÑавмаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð°ÑÐ°Ð¿Ð»ÐµÐ³Ð¸Ñ ÑазовÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей ÑаÑе ÑазвиваеÑÑÑ Ñ 6… 13-меÑÑÑнÑÑ Ð±ÑÑков пÑи ÑÑойловом ÑодеÑжании Ð¸Ñ Ð² ÑÑловиÑÑ Ð¿ÑомÑÑленного комплекÑа.

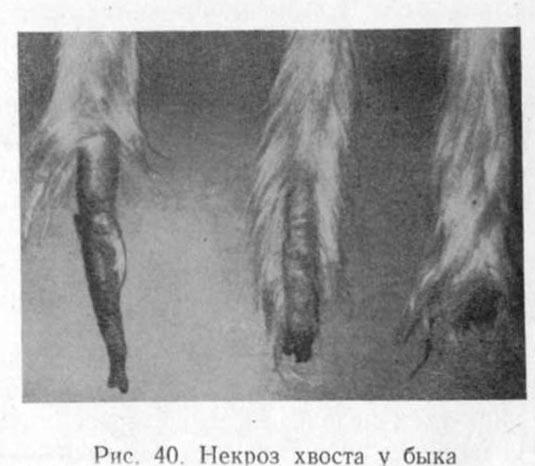

Ðаболевание Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½ÑÑÑ Ð½Ðµ ÑолÑко Ð¾Ñ ÑÐ°Ð·Ð´Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñика Ñ Ð²Ð¾ÑÑа Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñего бÑка копÑÑами дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ , но и в ÑезÑлÑÑаÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑепиÑÑ Ð¾ ÑебÑиÑÑÑй ÑеÑеÑÑаÑÑй пол. Ðа ÑÑавмиÑованном конÑе Ñ Ð²Ð¾ÑÑа вÑÐ¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ñ, на коже поÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑеÑÐ¸Ð½Ñ (ÑиÑ. 40). РазвиваеÑÑÑ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð³Ð°Ð½Ð³Ñена, пÑи ÑÑом Ñ Ð²Ð¾ÑÑ Ð¾ÑекаеÑ, Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑеÑÑоваÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑиÑÑенÑиÑ. Ðо меÑе ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑа кÑаниалÑно Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¿Ð¾ÑвлÑÑÑÑÑ ÑлабоÑÑÑ ÑазовÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей, пÑипÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ заплÑÑневÑÑ ÑÑÑÑавов. ÐивоÑнÑе залеживаÑÑÑÑ, ÑеÑÑÑÑ ÑпиÑанноÑÑÑ, аппеÑиÑ. ТемпеÑаÑÑÑа Ñела, пÑлÑÑ Ð¾ÑÑаÑÑÑÑ Ð² пÑÐµÐ´ÐµÐ»Ð°Ñ Ð½Ð¾ÑмÑ. ÐмпÑÑаÑÐ¸Ñ Ñ Ð²Ð¾ÑÑа ÑÑÑдоемка и не вÑегда оказÑваеÑÑÑ ÑÑÑекÑивной.

ÐÑи ÑÑом заболевании в пÑомÑÑленнÑÑ Ð¾ÑкоÑмоÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÐ°Ñ ÑÑÑекÑивной оказалаÑÑ Ð¿ÑоÑилакÑиÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑдоÑомиÑ.

Ð 1…4-неделÑном возÑаÑÑе Ñ ÑелÑÑ Ð¿ÑоводÑÑ Ð°Ð¼Ð¿ÑÑаÑÐ¸Ñ Ñ Ð²Ð¾ÑÑа на ÑÑовне 7-го, 8-го позвонка Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑмаÑкÑлÑÑоÑа Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°ÑÑÑаÑии жеÑебÑов. ÐпеÑаÑионное поле не вÑÑÑÑигаÑÑ, а ÑолÑко пÑоÑиÑаÑÑ 5%-нÑм ÑпиÑÑовÑм ÑаÑÑвоÑом йода, Ð¾Ð±ÐµÐ·Ð±Ð¾Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ пÑоводÑÑ. ÐоÑле оÑÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑи Ñ Ð²Ð¾ÑÑа ÑмаÑкÑлÑÑÐ¾Ñ ÑдеÑживаÑÑ 1…2 Ñ, на кÑлÑÑÑ Ñ Ð²Ð¾ÑÑа наноÑÑÑ Ð¹Ð¾Ð´Ð¾ÑоÑм. ÐÑложнений поÑле опеÑаÑии не наблÑдаеÑÑÑ Ð¸ на ÑÑеднеÑÑÑоÑнÑÑ Ð¿ÑиÑоÑÑÐ°Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ маÑÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ оÑÑажаеÑÑÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Хвост корове нужен не только в качестве украшение. Это продолжение позвоночного столба, которое имеет значение в энергетическом балансе организма. По движению хвоста и его внешнему виду можно сделать выводы о самочувствии животного, наличии заболеваний.

Корова и хвост

Корову отличает добродушие и привязанность. Она распознаёт и запоминает лица людей, которые за ней ухаживают. Если ей дали кличку и пользуются ей при общении с животным, то корова будет помнить и отзываться на неё. Если кто-то сделает ей больно или неприятно, она может ударить хвостом. Этот орган у коровы в некоторых ситуациях вполне заменит руку.

Волосы на хвосте плотные и крепкие в здоровом состоянии. Они по упругости превышают упругость волос с гривы лошади. Волос с коровьего хвоста ценится. После забоя его используют для набивки мебели и матрацев.

Хвост служит коровам для борьбы с навязчивыми насекомыми – слепнями, оводами, мухами, комарами, осами. Если у животного наблюдается беспокойное поведение, то можно подозревать распространение вшей. В таком случае надо применить срочные меры, чтобы остановить заражение паразитами.

В природе нет видов крупного рогатого скота без хвоста. Этот орган нужен животному, поэтому эволюционный отбор сохранил его. В конце прошлого века в Новой Зеландии среди фермеров было популярно купировать хвостовой отдел коровам. Во время дойки снижался риск получить неожиданный удар хвостом, также была надежда уменьшить заболевание лептоспирозом.

Возбудители патологии распространялись с навозом, мочой, которые часто оседают на кисточках коровьего хвоста. Ветеринары и фермеры думали, что путём купирования будет повышена гигиена в коровнике, и заболеваемость лептоспирозом пойдёт на спад. Но такой способ не показал высокой эффективности.

Постепенно от купирования стали отказываться, так как заметили, что животных облепили кровососущие насекомые. Коровам нечем стало отгонять их. Теперь стали подрезать только пушистую кисточку на кончике. Он не достаёт до подстилки в коровнике, не имеет возможности пачкаться в навозе и моче, так снижается риск подцепить возбудителя инфекционного заболевания.

Сигналы хвоста

Внимательные хозяева по определённым сигналам коровьего хвоста смогут определить самочувствие животного. Если корова постоянно поднимает его вверх, то это говорит о приближающемся отёле. Для того чтобы окончательно удостовериться в скорых родах, надо обратить внимание на сопутствующие признаки:

- беспокойное поведение коровы;

- выделение слизи из влагалища;

- отёк наружных половых органов;

- расслабление по бокам связок;

- беспокойное, длительное мычание.

Важно! Корова может поднимать хвост во время воспалительных процессов в послеродовой период. Этим она показывает на дискомфорт в половых органах. Для постановки диагноза надо вызвать ветеринара, чтобы он провёл гистологическое обследование влагалища.

Болезни хвоста

Сам хвост тоже может болеть. Патологии могут развиваться быстро, заражать другие особи, поэтому к характерным симптомам надо относиться внимательно.

Перелом

Нередко среди крупного рогатого скота встречается перелом хвостового отдела. Такая травма наносится при оттаскивании лежащего животного, во время удара, при сильном скручивании хвоста при загоне, при огнестрельном ранении.

Характерные симптомы:

- хвост неподвижен, опущен вниз;

- место перелома отекает;

- болезненность участка травмы при ощупывании;

- хруст на месте перелома.

Расположенный ниже участок хвостового отдела постепенно холодеет. Если перелом находится ближе к основанию, то это затрудняет опорожнение кишечника для коровы. При закрытом переломе прогноз благоприятный. Открытый, тем более дробный перелом хвостовых позвонков грозит омертвением.

Для лечения перелома накладывают клеевую повязку на 25 дней. При открытом переломе хвост часто ампутируют. Для предотвращения таких травм не рекомендуется перекручивание хвоста коров для ускорения их передвижения и грубого оттаскивания лежащих животных.

Остеодистрофии

При этой хронической патологии основной отличительный признак – мягкий хвост. Причина болезни в недостатке основных витаминов, фосфора, кальция, белка в питании животного. Несбалансированное питание приводит к такому изменению в физиологии коровы. Исправить положение можно добавлением в корма специальных фосфатов, витаминных комплексов, костной муки.

Гангрена

У коров может встречаться гангрена хвостового отдела, то есть омертвение. Причинами специалисты – ветеринары называют:

- ущемление хвостовой части;

- раздавливание;

- укусы;

- ожоги сильнодействующими веществами;

- отравление спорыньёй.

На хвостовой зоне появляются воспаления с гноем и участками омертвения, начинают выпадать волосы, появляется неприятный запах. Для лечения надо установить причину заболевания и ликвидировать её.

Важно! У коров гангрену может вызвать стафилококк. В случае массового поражения животных проводят дезинфекцию всего коровника и инвентаря.

Экзема

Ещё одним заболеванием является экзема корня хвостового отдела. Эта патология больше распространена среди лошадей и собак, но и коровы могут заболеть данным недугом. Экзема проявляется по типу хронического воспаления основания хвостовой части, которое сопровождается сильным зудом. Основными причинами болезни считается неправильный уход и распространение паразитов на коже.

Характерными признаками являются пузырьки на коже животных, которые постепенно лопаются, покрывают кожу коровы своим содержимым. Оно высыхает, образует корочку, которая отпадает, оставляя после себя мокнущую поверхность. Всё это сопровождается нестерпимым зудом. Из-за этого животное ведёт себя нервно, беспокойно, пытается почесать зудящее место о любые выступы. В результате на больном участке образуются расчёсы, повреждения, даже язвы.

Хвост обезображивается. Для облегчения состояния коровы надо обмывать болезненный участок раствором сулемы в соотношении 1:300, затем раствором буровской жидкости (3-5%), потом раствором дёгтя с рыбьим жиром (3-5%), тимоловым или камфорным спиртом. На мокнущих стадиях надо применять высушивающие средства, которые будут дезинфицировать больное место, снижать зуд, например, серный цвет.

Травматическая параплегия

Паралич нижних конечностей чаще возникает у бычков из-за раздавливания кончика хвоста, но травма может быть получена о ребристый пол. На больной части тела выпадают волосы, на коже образуются трещины, появляется отёк, воспаление, в некоторых случаях развивается влажная гангрена. Постепенно начинают слабеть тазовые конечности. Животное начинает больше времени проводить в лежачем положении, теряет вес, аппетит, хотя температура и пульс остаются в пределах нормы. В данном случае ампутация поврежденного хвоста не приносит положительного результата.

Управление при помощи хвоста

В народе сохранилось устойчивое выражение «крутить коровам хвосты». Мало кто понимает его прямое и даже переносное значение. Но хозяева и фермеры пользуются этим приёмом. Хвосты сельскохозяйственным животным действительно крутят, чтобы управлять их поведением. Ведь основание хвостового отдела — это болевое место. Также центрами боли являются ноздри и уши. Этим пользуются, чтобы заставить животное слушаться. Так поступают с упрямыми коровами и быками, чтобы заставить идти их в нужную сторону или ускорить шаг.

Прокручивая хвост вокруг оси, животному причиняется боль, это делает его послушным. Но надо знать меру, чтобы не поломать позвонки, иначе придётся лечить животное. Коровы не любят, когда держатся за их хвост. Замечено, что если корову или быка взял за хвост незнакомый человек, то животное начинает беспокоиться, а может и лягнуть. Если же это делает хозяин, то животное начинает подчиняться.

Для коров хвост служит защитой от кровососущих насекомых. При купировании хвостового отростка животное надо спасать от мух, слепней и комаров при помощи репеллентов. Многочисленные болезни часто имеют механические причины возникновения. При правильном уходе и внимательном отношении к животному удастся избежать повреждений и травм.

Лечение коров нужно доверять специалистам. Ветеринары быстро определять причины недомогания, выявят риск распространения на других животных. Грамотное лечение поможет быстрее, не даст патологии перейти в хроническую форму.

Источник

Этиология. Переломы хвостовых позвонков наблюдают у крупного рогатого скота, собак на почве различных механических воздействий. Чаще травмы возникают у бычков в промышленных откормочных комплексах при плотном размещении животных на щелевых полах.

Клинические признаки. У животного хвост висит неподвижно. На месте травмы обнаруживают горячую, болезненную припухлость. При пассивных движениях возможна крепитация. Часть хвоста ниже места перелома более подвижная, и при пальпации ощущается понижение местной температуры.

Диагноз. Болезнь определяют по характеру травмы и клиническим признакам. После заживления перелома иногда остается искривление хвоста. При закрытых переломах у крупных животных можно наложить клеевую повязку с легкими шинами. При осложненных переломах возможно развитие флегмоны, гангрены хвоста и параплегии.

Параплегия тазовых конечностей чаще бывает у 6—13-месячных бычков при стойловом содержании их в условиях промышленного комплекса.

Автор: Admin | Добавлено: 2-10-2012, 12:36 | Комментариев (0)

Переломы крестцовой кости диагностируют у крупного рогатого скота, собак, кошек и очень редко у лошадей.

Этиология. Переломы крестцовой кости бывают при падениях животного, ушибах в области крестца тяжелыми предметами, лопатой, скребком, движущимся транспортом, а также при садках тяжелых производителей на слабых коров, телок.

Патогенез. Переломы обычно локализуются в теле позвоночника и сопровождаются повреждением спинного мозга и спинномозговых нервов. В результате у животного наблюдают парезы и параличи, воспалительный отек.

Клинические признаки. Клиническая картина определяется локализацией перелома и степенью повреждения спинного мозга.

При переломе первых двух позвонков и повреждении plexus ischmdicus развивается параплегия. Перелом задних крестцовых позвонков с повреждением plexus pubococcygeus, выходящим из 3-го и 4-го крестцовых отверстий, сопровождается параличами хвоста, прямой кишки, мочевого пузыря и полового члена. При переломе остистых отростков во время движения животного наблюдается связанность в тазовых конечностях, шаткость зада

Пальпацией на месте травмы обнаруживают болезненность припухлость.

Автор: Admin | Добавлено: 2-10-2012, 12:35 | Комментариев (0)

Переломы костей таза наблюдают сравнительно часто у лошадей, крупного рогатого скота, собак. У лошадей они составляют 15—18 % по отношению к переломам костей конечностей.

Все переломы в области таза можно разделить на две группы: переломы, вызывающие разъединение костей тазового пояса (переломы лонной и седалищной костей по линии их сращения, перелом через суставную впадину, перелом тела и внутреннего крыла подвздошной кости) и переломы без разъединения тазового пояса (переломы внутреннего и наружного бугров подвздошной кости, седалищного бугра, впадинной ветви седалищной кости). По направлению линии излома различают поперечные, косые и дробные переломы.

Этиология. Переломы костей таза возникают у животных при столкновении с движущимся транспортом, при падениях, поскальзывании, в момент повала и фиксации, при грубом родовспоможении, садках тяжелого производителя, ушибах о косяки и тому подобное. Предрасполагают к переломам заболевания, понижающие прочность костей (остеодистрофия, новообразования, рахит, остеомиелит, кариес, авитаминозы).

Патогенез. В зависимости от характера травмы анатомическая локализация может быть самая разнообразная и могут диагностироваться переломы внутреннего бугра подвздошной кости, впадинной ветви лонной кости, впадинной ветви седалищной кости, тела подвздошной кости, лонной и седалищной костей по линии сращения. Чаще наблюдают переломы наружного бугра подвздошной кости (маклока), переломы суставных впадин, седалищного бугра.

Автор: Admin | Добавлено: 2-10-2012, 12:35 | Комментариев (0)

Опухоли молочных желез часто встречаются у собак (у самок) во второй половине жизни. Болезнь характеризуется гормональным нарушением, а также генетической предрасположенностью пород собак к опухолям молочных желез.

Клинические признаки. Опухоли развиваются в молочных железах. Они плотные по консистенции, болезненные, местами при обширных опухолях наблюдают изъязвления.

Прогноз. Он зависит от гистологического типа и размера опухоли, возраста животного.

Лечение. Хирургическое вмешательство — основной метод лечения опухолей молочных желез. О. К. Суховольский (1995) предложил в зависимости от стадии заболевания проводить у собак: секторальную резекцию, радикальную мастэктомию, расширенную мастэктомию с удалением регионарных лимфатических узлов. Хирургическое лечение необходимо комбинировать с химиотерапией для предотвращения отдаленных метастазов.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:50 | Комментариев (0)

У молодняка крупного рогатого скота и дойных коров иногда наблюдаются массовые поражения кожи сосков, вымени и других участков папилломатозом — болезнью вирусного происхождения. Возникновению ее способствуют различные длительные раздражения кожи сосков.

Клинические признаки. Наличие папиллом на коже вымени и сосков затрудняет дойку коров, обусловливает болезненную реакцию, что приводит к нарушению отдачи молока.

Папилломы могут быть плоскими, но чаще они имеют грибовидную форму, выступающую над поверхностью кожи. Их размеры бывают от горошины до грецкого ореха. Могут быть одиночные и множественные, поражающие большую поверхность сосков. Иногда они сливаются между собой и образуют массу бугристых складок напоминающих цветную капусту или имеющих вид грибовидных разращений. Иногда могут трескаться и расслаиваться.

Прогноз. При одиночных папилломах прогноз благоприятный, при множественном поражении — осторожный.

Лечение. Папилломы в ряде случаев сами исчезают без всякого лечения, тем не менее предложен ряд способов лечения. Одиночные, крупные, на широкой ножке папилломы рекомендуют удалять хирургическим способом (лучше куперовскими ножницами). Рекомендуются также перевязка ножек папиллом, прижигание папиллом ляписом, фенолом, азотной, уксусной кислотами, смазывание салициловым коллодием. Наиболее рациональный способ лечения папиллом вымени и сосков — тканевая терапия по Филатову, гемоновокаиновая блокада, короткая и внутривенная пенициллин-новокаиновая блокада.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:49 | Комментариев (0)

По глубине и силе поражения тканей различают отморожения первой, второй и третьей степеней.

Этиология. Отморожение сосков и вымени возникает при перевозках лактирующих коров в открытых машинах, длительном перегоне их в морозную, ветреную погоду, при лежании коров на снегу.

Клинические признаки. Они зависят от степени отморожения и характеризуются резким рефлекторным спазмом сосудов, вследствие чего кожа бледнеет и теряет чувствительность. После прекращения действия холода появляются застойная : гиперемия и болезненное припухание кожи; на ее поверхности с отмечаются признаки инфильтрации и экссудации — первая степень обморожения. Вторая степень обморожения сопровождается образованием пузырей, наполненных серозно-геморрагическим экссудатом, что указывает на глубокое поражение кровеносных сосудов. Третья степень обморожения характеризуется очерствением тканей и потерей чувствительности (симптомы влажной гангрены).

Прогноз. При первой степени обморожения прогноз благоприятный, при второй — осторожный, при третьей — сомнительный.

Лечение. В свежих случаях обморожения согревают животное, восстанавливают кровообращение в пораженных участках вымени и сосках.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:49 | Комментариев (0)

В зависимости от характера и степени поражения кожи вымени, патоморфологического ее изменения и клинического проявления различают травматический, химический и токсидермичес-кий дерматиты.

Этиология. Травматический дерматит характеризуется воспалением основы кожи. Оно возникает в результате всевозможных механических повреждений вымени (ссадины, мацерация, сдавливание) и т. п. Химический дерматит развивается в результате втирания с лечебной целью различных лекарственных веществ или попадания на кожу сильно действующих химических веществ (кислот, щелочей, негашеной извести, удобрений и т. п.). Токсический дерматит наблюдается при скармливании животным чрезмерно большого количества картофельной барды, травы, содержащей зверобой, а также при отравлении монинами и маточными рожками.

Такие факторы, как переохлаждение вымени, антисанитарные условия содержания животных, внедрение в кожу патогенных микроорганизмов, способствуют возникновению и развитию дерматитов.

Клинические признаки. При травматическом дерматите отмечают покраснение и болезненность кожи, отечность подкожной клетчатки.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:49 | Комментариев (0)

Заболевание представляет собой гнойное воспаление сальных желез и волосяных мешочков, вызываемое внедрением стафилококков. Предрасполагают к возникновению фурункулеза вымени или в какой-то мере способствуют появлению его антисанитарные условия содержания животных, плохая санитарная обработка вымени до и после доения, обильное скопление навозной жижи в стойлах, мацерация кожи при небрежном обтирании вымени, а также авитаминоз, отсутствие моциона и др.

Клинические признаки. Фурункулы размером от горошины до лесного ореха локализуются в коже чаще в межвыменной бороздке у основания задних сосков. В центре гнойничка образуется желтоватой окраски очажок (головка). Кожа в очаге поражения становится бугристой и болезненной. Созревшие фурункулы самопроизвольно вскрываются, через образовавшийся свищ выделяется гнойный экссудат, который инфицирует смежные участки кожи и тем самым создает возможности появления новых фурункулов. Дефект кожи после вскрытия фурункулов заживает с образованием рубца.

Лечение. Пораженные участки кожи обмывают теплым раствором гидрокарбоната натрия или зеленым мылом. Нагноившиеся фурункулы смазывают спиртовым раствором йода, вскрывают и обрабатывают 4—5%-ным теплым раствором перманганата калия или присыпают стрептоцидом. Рекомендуется также применять ихтиолглицериновую, пенициллиновую мази. Из средств общей терапии полезно применять аутогемотерапию, внутримышечные и внутривенные инъекции растворов новокаина с пенициллином, облучение ультрафиолетовыми лучами, внутривенные вливания раствора хлорида кальция. Полезно включать в рацион больных животных пивную барду и другие корма, богатые витаминами А и D, или применять их препараты.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:48 | Комментариев (0)

Флегмона вымени представляет собой острое гнойное разлитое воспаление рыхлой соединительной ткани.

Этиология. Флегмона возникает в результате механического повреждения тканей и инфицирования их гноеродными микробами: стафилококками, стрептококками, смешанной микрофлорой или анаэробами и гнилостной микрофлорой. Не исключена возможность развития флегмоны вымени вследствие занесения (проникновения) патогенных микроорганизмов в ткани гематогенным или лимфогенным путем. В зависимости от характера и течения патологического процесса, глубины локализации, свойств экссудата различают подкожную, подфасциальную гнойную и гнилостно-газовую анаэробную флегмоны.

Патогенез. Способствуют развитию флегмоны высокая вирулентность микробов, проникающих в ткани, и пониженная резистентность организма. Процесс образования флегмоны развивается настолько быстро, что не успевает создаться демаркационная зона. Вначале в очаге поражения возникает и быстро распространяется серозная инфильтрация интерстициальной ткани, переходящая вскоре в гнойную инфильтрацию. В процесс вовлекается четверть вымени.

Клинические признаки. У больной коровы наблюдаются значительное повышение местной температуры тела и общей, угнетенное состояние, диффузное, реже ограниченное, болезненное опухание тканей вымени, нарушение лактации.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:48 | Комментариев (0)

Абсцесс, или нарыв (гнойник), представляет собой пространственно-ограниченное гнойное воспаление рыхлой клетчатки или паренхимы вымени, характеризующееся преобладанием нагноительного процесса над некротическим и сопровождающееся образованием внутритканевой полости, наполненной гнойным экссудатом.

Этиология. Абсцесс возникает в результате проникновения в поврежденные ткани гноеродных микроорганизмов, чаще стафилококков, стрептококков, синегнойной и кишечной палочек, криптококков, актиномицет, бактерий некроза и др. Кроме того, абсцесс может образоваться при острогнойных поражениях кожи (Фурункулезе, карбункулезе, гнойном дерматите), как осложнение гнойно-катарального, фибринозного маститов, флегмоны вымени. Абсцессы могут быть одиночными и множественными, малых и больших размеров. Располагаются они как в поверхностных, так и в глубоких участках вымени. По течению абсцессы бывают острыми и хроническими.

Влияние абсцессов на последующую продуктивность зависит от их величины. Большие и множественные абсцессы вызывают значительные разрушения паренхимы вымени с последующим образованием обширных уплотнений. Пораженная четверть вымени уменьшается в объеме, становится твердой. Молочная продуктивность полностью не восстанавливается.

Автор: Admin | Добавлено: 1-10-2012, 12:48 | Комментариев (0)

Источник