Перелом хряща

Хрящевой перелом в голеностопном суставе. Диагностика и лечение

Описано подтаранное стрессовое повреждение, вызванное действием инверсионной силы. Больные жалуются на хронические боли в средней части стопы, хромоту и неограниченные движения в подтаранном суставе. Этот вид травмы встречается у спортсменов препубертатного возраста. Повреждение можно выявить при сканировании кости. Движения в подтаранном суставе обычно восстанавливаются, но на это может потребоваться от 6 мес до 2 лет.

Синдром пазухи предплюсны — четко локализованный синдром посттравматической стопы, характеризующийся болями над наружным отверстием пазухи предплюсны и ощущением нестабильности голеностопного сустава. У большинства больных в анамнезе отмечаются повторные растяжения голеностопного сустава.

При обследовании определяют боль по наружному краю стопы, усиливающуюся при надавливании над наружным отверстием пазухи предплюсны, и ощущение нестабильности заднего отдела стопы при ходьбе по неровной поверхности. Этот синдром можно диагностировать, введя местный анестетик в пазуху предплюсны и наблюдая за исчезновением боли.

При лечении могут потребоваться повторные инъекции смеси стероидных гормонов и анальгетиков. У некоторых больных прекрасные результаты дает хирургическое лечение.

Механизм повреждения, вызывающий хрящевой перелом блока таранной кости

«Растяжение связок голеностопного сустава с последующим травматическим артритом» и «подросток с незаживающим растяжением голеностопного сустава» — вот две типичные ситуации, когда врачу неотложной помощи следует предположить возможность хрящевого перелома у больного с давним повреждением голеностопного сустава.

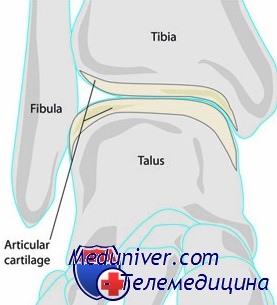

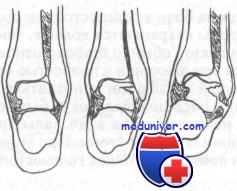

Приведем две локализации, где, как правило, происходят переломы хряща в голеностопном суставе, обе находящиеся на блоке таранной кости. Первая — по верхненаружному краю, вторая — по верхневнутреннему краю блока. Перелом хряща верхненаружного края возникает вследствие тыльного сгибания и супинации стопы, при этом разрыва связок может и не быть. Это чаще наблюдается у ребенка с эластичным связочным аппаратом.

Перелом хряща верхневнутреннего края происходит при подошвенном сгибании стопы, узкая часть таранной кости вбивается в вилку прямым ударом, например, когда прыгун жестко приземляется на пальцы супинированной стопы. Более редкими местами локализации перелома хряща являются латеральная лодыжка и задняя суставная поверхность ладьевидной кости. На рисунке изображен механизм возникновения перелома хряща таранной кости.

Клиника хрящевого перелома в голеностопном суставе

Пациент жалуется на боли в голеностопном суставе, не поддающиеся лечению. Симптомы сохраняются дольше, чем растяжение. Пальпация лодыжки или связок обычно безболезненна. Клинические проявления усиливаются при движении и полностью стихают в покое, хотя после продолжительной ходьбы могут появиться легкая припухлость и тупая боль. Данные обследования могут быть отрицательными, за исключением того момента, когда врач пальпирует блок таранной кости при подошвенном сгибании стопы. При этом возможна точечная болезненность. При повторных отеках голеностопного сустава может развиться синовит.

Рентгенография голеностопного сустава может выявить кратерообразное углубление или полупрозрачный костный фрагмент, иногда окруженный участком просветления. Лучшие проекции для выявления этого повреждения — переднезадняя со стопой в положении тыльного сгибания и 10° внутренней ротации при наружной локализации перелома и переднезадняя со стопой в положении подошвенного сгибания при локализации перелома с внутренней стороны.

Лечение хрящевого перелома в голеностопном суставе

Больных с подозрением на это повреждение необходимо направлять на консультацию к ортопеду, поскольку травматический артрит — это осложнение из-за неоказанной своевременно помощи при травме. Хирургическое лечение дает наилучшие результаты, хотя в некоторых случаях делаются попытки консервативного лечения, заключающегося в наложении гипсовой повязки на 6 мес с полным исключением весовой нагрузки на поврежденную конечность. При смещении фрагмента он попадает в полость сустава, что приводит к неизлечимому хроническому артриту.

— Также рекомендуем «Таранно-большеберцовый экзостоз. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Травмы голении и стопы»:

- Ушиб ноги — голени. Диагностика и лечение

- Синдром расколотой голени и туннельные синдромы ноги. Диагностика и лечение

- Разрыв мышц голени и стрессовый перелом ноги. Диагностика и лечение

- Функциональная анатомия голеностопного сустава. Суставная капсула и сухожилия

- Механизмы растяжения голеностопного сустава. Классификация

- Клиника растяжения голеностопного сустава. Диагностика

- Лечение растяжений голеностопного сустава. Осложнения

- Хрящевой перелом в голеностопном суставе. Диагностика и лечение

- Таранно-большеберцовый экзостоз. Диагностика и лечение

- Ушиб и растяжение стопы. Диагностика и лечение

Источник

Описание раздела

Перелом сустава – это повреждение образующих его костей внутри суставной капсулы. Происходит нарушение функционирования — возникают неподвижность (анкилозы) или ограничение подвижности (контрактуры). Если это перелом сустава конечности, не исключено ее укорочение в будущем при неудачном лечении.

К причинам внутрисуставных переломов относятся падения, внезапные удары, аварии, различные несчастные случаи. Проявляются болью, отеком, гемартрозом. Диагноз выставляется с учетом жалоб, рентгенологических исследований, в неясных случаях используются данные томографии – компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной (МРТ). Лечение — оперативное или консервативное.

Анатомия сустава и его изменения при переломе

В патологический процесс вовлекаются все составляющие компоненты сустава: образующие его кости, хрящ, наружные и внутренние связки, сама капсула. Переломам подвержены любые суставы: крупные и мелкие, при этом локализация повреждений разнообразна. Сустав обладает функцией шарнира.

При переломе нарушается целостность:

- суставной сумки, ограниченной капсулой;

- поверхности костей, образующих сустав, если есть смещение отломков хотя бы одной из них;

- хряща, на котором появляется линия излома;

- сосудов, поврежденных при травме (происходит скопление крови в полости сустава – гемартроз).

Виды переломов

Существует условная классификация переломов суставов, составленная с учетом многих факторов. С ее помощью определяются следующие виды травматических повреждений:

- закрытый перелом — нарушается структура кости внутри сустава, при этом отсутствуют внешние изменения на коже: нет раны, кость не видна;

- открытый — через поврежденную кожу просматриваются или выступают обломки кости. Такие переломы опасны занесением инфекции с дальнейшим гнойным воспалением;

- полный — когда от кости отделяется ее часть;

- неполный — это трещины, разможжение хряща суставной поверхности и кости;

- оскольчатый перелом: со смещением костных отломков и без их смещения;

- травматический — результат воздействия в течение короткого промежутка времени мощного внешнего фактора;

- патологический — итог болезней суставов, развивается постепенно и незаметно.

На лечение оскольчатого внутрисуставного перелома и внутрисуставного перелома со смещением требуется много времени, усилий и внимания, из-за возможных тяжелых осложнений.

Самые опасные внутрисуставные повреждения

Внутрисуставные переломы классифицируются по их локализации и опасности для человека, сложности лечения.

Особенно опасны внутрисуставные переломы:

- колена;

- локтя;

- большеберцовой и лучевой костей.

Они тяжело лечатся в связи с затрудненным кровообращением в местах перелома. Повышенная опасность повреждений локтевого и коленного суставов связана с их конфигурацией.

Внутрисуставные переломы пальцев, лучевой и большеберцовой костей легче излечиваются, поскольку они быстрее срастаются и реже осложняются ограничением функций.

Фазы срастания переломов

Весь процесс срастания перелома сустава продолжается в течение нескольких месяцев и проходит 4 фазы. На местах повреждения образуются хрящевые и костные мозоли.

Катаболическая фаза

Длительность – от 7 до 10 дней. В этот период развиваются:

- асептическое (без участия патогенов) воспаление мягких тканей;

- кровоизлияние в полость сустава (гемартроз);

- нарушение тканевого кровообращения вследствие застойных явлений;

- интоксикация – отравление попавшими в кровь токсинами, которые образовались при асептическом воспалении (высокая температура, слабость, головные боли, резкое ухудшение общего состояния);

- некроз тканей (отмирание) в месте разлома.

Признаков срастания поврежденных костей в этой фазе не наблюдается.

Дифференциальная фаза

Продолжительность – 1-2 недели. В это время в месте перелома начинаются процессы формирование хрящевой мозоли:

- вырабатываются в большом количестве основной компонент хряща (хондроитинсульфат);

- синтезируются волокна коллагена, придающие упругость кости и хрящу.

Первично-аккумулятивная фаза

Длится от 2 недель до 1,5 месяцев. На этом этапе происходит:

- образование сосудистой сети будущей костной мозоли за счет усиленного прорастания капилляров;

- ускоренный синтез кальция (основного минерала кости) и других микроэлементов (кремния и магния);

Происходит формирование первичной костной мозоли: органические реакции соединения кальция с коллагеном и хондроитинсульфатом, являющимся главной составной частью хряща.

Фаза минерализации

На протяжении 2-4 месяцев в результате многочисленных биохимических реакций кристаллизуется костная мозоль – происходит так называемая первичная минерализации кости, за ней следует вторичная минерализация: срастание перелома полностью завершается.

Первичное сращение без образования мозоли

Не каждый перелом заканчивается образованием костной мозоли. При условии тщательного и плотного сопоставления поверхностей костных отломков по линии излома и создания их полной неподвижности, а также при сохранении или быстром восстановлении кровообращения в месте повреждения (при проведении остеосинтеза) происходит так называемое первичное сращение. В этом механизме не участвуют хрящевая и фиброзная ткани. На рентгенограмме отсутствует костная мозоль, и линия перелома не определяется.

Сроки заживления зависят от нескольких факторов, среди них играет роль:

- возраст пациента;

- состояние его здоровья;

- вид, локализация, причины перелома.

Причины

Выделяют внутрисуставные переломы, возникающие:

- при травмах (к ним относятся бытовые, спортивные, производственные);

- в результате дорожно-транспортных аварий;

- при падениях с высоты.

В результате высокой хрупкости костей у детей и имеющегося выраженного остеопороза у пожилых, суставы поражаются с большой легкостью. Чаще всего у людей в возрасте после 60 лет ломаются плечевые (при падении на вытянутую руку) и бедренные суставы.

У детей от 3 лет и молодых людей до 30 лет поражаются локтевые суставы. Причины – падение на согнутую руку или на ладонь прямой руки. Переломы коленей развиваются при падении на них или при резком ударе по голени напряженной ноги — это травма спортсменов.

Симптомы

Первыми проявлением и главной жалобой пациента при переломе сустава является боль. При осмотре определяются следующие симптомы:

- невозможность движения в полном объеме;

- отечность сустава;

- деформация;

- гемартроз (сустав увеличен, определяется сглаженность его контуров);

- положительный симптом осевой нагрузки: при надавливании на сустав сверху вниз ощущается резкая боль;

- крепитация (треск) при пальпации;

- асимметрия сустава при наличии смещения обломков.

Какой врач занимается лечением переломов сустава?

Самолечением заниматься не рекомендуется из-за вероятных осложнений.

Если произошла травма, после которой появилась боль в суставе и его изменения, необходимо обратиться к травматологу — врачу, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой повреждений опорно-двигательной системы. Без его консультации лечение будет неэффективным.

При наличии сопутствующих осложнений может понадобиться помощь ангиохирурга, невропатолога. При некоторых видах переломов может возникнуть воспалительный процесс с сопутствующими признаками интоксикации. В таких случаях к консультации привлекается специалист соответствующей смежной специальности.

Диагностика

Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики с другими повреждениями (чаще всего — с травматическим вывихом) травматолог назначает:

- рентгеновский снимок сустава в 2 проекциях;

- КТ или МРТ с целью определения плоскости излома и расположения отломков в сложных случаях;

- пункцию сустава при неясном диагнозе — в исследуемом содержимом обнаруживается кровь и капли жира, свидетельствующие о внутрисуставном переломе;

- УЗИ околосуставных мягких тканей;

- артроскопия (артро – сустав, скопио – смотреть) — универсальная хирургическая процедура, которую используют для диагностики и лечения суставов. Относится к малоинвазивным методам (операция без разреза), в диагностических целях проводится в неясных случаях, когда исчерпаны все варианты обследования (КТ, МРТ, УЗИ, рентген), но проблема неясна. С помощью артроскопа – специального аппарата с окуляром (разновидность эндоскопа), через прокол сустав осматривают изнутри и оценивают хрящевые поверхности и состояние костей.

Лечение

Для лечения используется оперативный и консервативный методы. Из традиционных способов лечения чаще всего применяется оперативный – при смещении отломков (металлоостеосинтез). Костные осколки тщательно сопоставляются и надежно скрепляются специально разработанными для этих целей винтами, спицами, шпильками.

В некоторых случаях назначается скелетное вытяжение по длине кости. Это позволяет в короткие сроки удалить образовавшееся в результате перелома смещение отломков.

При многооскольчатом повреждении головки кости, применяется эндопротезирование — замена ее на искусственную.

Артроскопия может использоваться не только с диагностической целью, но и для лечения — извлечения мелких осколков и скопившейся крови, при разрыве связок, сухожилий, мениска.

В настоящее время – это самая универсальная и щадящая операция без надреза, которую можно проводить на любых суставах при любой их патологии без риска для пациента и с короткими реабилитационными сроками. Через один прокол вводится оптическая система в полость сустава, через второй (при необходимости – третий) – вводится инструментарий для хирургических манипуляций.

Консервативное лечение: иммобилизация гипсовой повязкой — она накладывается лишь при простом переломе без смещения и осколков. При внутрисуставных повреждениях сроки фиксации стараются сокращать с целью предотвращения осложнений.

Осложнения и их профилактика

Осложнениями при переломах суставов являются:

- гипотрофия (или атрофия) – снижение мышечной массы;

- контрактуры — ограничение подвижности;

- анкилозы — неподвижность;

- деформирующий остеоартроз (ДОА) – дегенеративно-дистрофическое поражение хряща, костной ткани, всех элементов сустава, приводящее со временем к образованию костных наростов – остеофитов, ограничению движений и болям.

Для успешного лечения и профилактики осложнений необходим как можно более ранний двигательный режим. С этой целью используется массаж и специальные комплексы лечебной гимнастики. Курс упражнений подбирается врачом индивидуально, проводится обучение и первые занятия – под наблюдением специалиста. В дальнейшем пациент может самостоятельно заниматься лечебной физкультурой, четко придерживаясь инструкций.

Для предотвращения осложнений в виде мышечной гипотрофии или атрофии, образования ложного сустава, а также для ускорения срастания костей нужно соблюдать определенный режим питания. Помимо белка, который является важным строительным материалом для мышечной ткани, необходимы в больших количествах витамины, кальций и другие минералы.

Поэтому пища должна содержать много белка (мясо, рыба, яйца), витаминов и микроэлементов (фрукты, овощи). Дополнительно рекомендуется принимать специальные витаминные комплексы и кальций (не менее 1,5 гр в день), поскольку пищевые продукты не покрывают полностью потребности организма в них в этот период. Конкретные препараты, дозировку и длительность приема порекомендует врач.

Переломы разных сочленений костей и локализаций имеют свои особенности механизма повреждения, течения и клинических проявлений, зависящие от многих факторов. В каждом случае диагностика и методы лечения выбираются индивидуально, с учетом конкретной специфики. Для получения положительных результатов важно своевременно обратиться к травматологу и выполнять все его рекомендации.

Показать весь текст

Сколько заживает перелом ребер, зависит от тяжести травмы, особенностей.

Чтобы выздоровление наступило быстрее, важно придерживаться схемы лечения и рекомендаций доктора.

Используй поиск Мучает какая-то проблема? Введите в форму «Симптом» или «Название болезни» нажмите Enter и вы узнаете все лечении данной проблемы или болезни.

↑

Сроки регенерации

На скорость заживления перелома ребер влияют такие факторы:

- Локализация места разлома кости (краевые, срединные, отрывы бугорков);

- Характер повреждения (трещина, оскольчатые, вколоченные, компрессионные);

- Тип перелома (закрытый, открытый, осложненный).

При не осложненных переломах костная мозоль формируется в течение 3-4 недель. За это время линия разлома срастается, проходят сопутствующие симптомы.

Восстановление после травмы грудной клетки с множественными переломами, но без сложных смещений наступает через 2-3 месяца.

Если для сопоставления и фиксации костных отломков применялись хирургические методы, вытяжение, перелом может заживать до полугода.

На скорость регенерации костной ткани влияет возраст пациента, обменные процессы в организме, проводимые мероприятия по возобновлению структуры и функций ребер.

Если у человека повреждение ребер сопровождается такими осложнениями, как пневмоторакс (воздух в грудной клетке), гидроторакс (скопление жидкости в груди), разрывы внутренних органов, инфицирование, восстановительный период зависит от лечения этих состояний.

↑

Правильная реабилитация

Комплекс реабилитационных мер направлен на устранение посттравматических симптомов (боль, отечность, застойные процессы), возобновление активности и трудоспособности.

Что помогает быстрому заживлению перелома:

- Физиотерапия;

- Лечебная физкультура;

- Дыхательная гимнастика;

- Калорийное питание;

- Средства народной медицины.

↑

https://gidpain.ru/perelom/reber-skolko-zazhivaet.html

Физиотерапевтические процедуры

При травмах грудной клетки эффективно использование токов различной частоты, электромагнитного поля, лазера.

Рекомендуемые методы физиотерапии при повреждении ребер:

- Диадинамотерапия ─ применение импульсных токов разной частоты. Процедура обезболивает, стимулирует мышечный корсет груди, улучшает питание тканей.

- Магнитотерапия ─ использование статического магнитного поля. Улучшает процессы метаболизма, укрепляет иммунитет, восстанавливает иннервацию тканей.

- УВЧ ─ воздействие высокочастотного электрического поля. Методика ускоряет регенерацию кости, помогает притоку крови к месту травмы, что уменьшает степень воспаления, нормализует трофику тканей.

- ИК-лазерная терапия ─ применение светового излучения. Снимает острую боль, облегчает общее состояние пациента.

↑

Лечебная физкультура

Реабилитация после перелома ребра включает лечебную физкультуру. Формы ─ утренняя гимнастика, включающая наклоны, повороты торса, тренировка мышц живота и плечевого пояса, ходьба для восстановления нормального физиологического дыхания.

Выполнять упражнения необходимо осторожно. От чрезмерных усилий может нарушиться целостность травмированных костей, пострадать органы.

↑

Что запрещено в реабилитационный период

При переломах ребер запрещены любые виды массажа. Не допускается подъем и перенос тяжестей, резкие, активные движения.

Противопоказано тугое бинтование без предписаний врача, использование эластичных бинтов с целью уменьшения боли. Допускаются только иммобилизационные приспособления (бандаж, повязка).

Первый месяц, до формирования костной мозоли и затихания воспаления, противопоказаны тепловые, согревающие процедуры ─ грелка, спиртовой компресс, сауна, баня.

Средства народной медицины (отвары, настои лекарственных трав) в виде примочек, компрессов используют только по рекомендациям травматолога.

↑

Признаки

Ребра выполняют функцию защиты от воздействий извне, особенно механических.

Каждый здоровый человек является обладателем 12 пар рёбер. О и лечении мы сейчас поговорим.

Это опасная травма, которая основана на нарушении целостности костной и хрящевой тканей.

Травма может закончиться летальным исходом, если обломки костей задели жизненно важные органы:

- Легкие;

- Сердце;

- Сосуды пищевода;

- Аорту.

Если травма не повлекла нарушение функций органов, то эти дефекты восстанавливаются без операционного вмешательства.

Признаки перелома зависят от типа травмы, наличия либо отсутствия повреждений внутренних органов:

- Болевые ощущения. Острая боль, становящаяся более выраженной во время вдоха либо выдоха, кашле, поворотах, наклоне. Она утихает в сидячем положении и в состоянии покоя.

- Вынужденное положение тела. Больной и сам не замечает, как принимает такое положение тела, которое обеспечило бы уменьшение подвижности в зоне перелома, амплитуду боли. Пациенту помогает простое сжатие грудной клетки с помощью рук.

- Нарушенное дыхание. Учащенное и поверхностное. По причине резкого болевого шока пациент начинает глубоко дышать, могут сформироваться застойные явления.

- Внешние метаморфозы. В области ранения образуются ссадины, гематомы, отеки, синяки или кровоподтеки.

- Изменения грудной клетки. В процессе обследования выявляется деформация нормальной естественной анатомической формы груди.

- Бледная кожа синюшного оттенка, костная крепитация.

- Подкожная эмфизема. Если задеты такие жизненно важные органы, как бронхи, легкие, то воздух проникает в подкожную клетчатку. Это провоцирует звук крепитации, увеличение раненной зоны в объеме.

↑

Лечим дома

Начинайте прием обезболивающих при переломе ребра для лечения и уменьшения нестерпимых болевых ощущений.

Терпеть неприятные ощущения нельзя, из-за поверхностного дыхания существует риск инфицирования дыхательных путей.

При переломе ребра чаще используют препараты:

- Парацетомол.

- Анальгетики, содержат дигидрокодеин либо кодеин.

- Нестероидные обезболивающие средства (Ибупрофен, Напроксен, Диклофенак).

Подойдут мази Индометацин, Троксевазин. Можно использовать охлаждающую ментоловую мазь Релиф. При образовании ссадин и гематом врачи советуют приобрести гепариновую мазь для рассасывания.

↑

Фиксация

Больному советуют наложить крепкую плотную повязку в зону ребер.

В больнице нужно сделать рентген, чтобы определить трещина ли это или перелом.

Наложение корсетов и бандажей осуществляется в отделе травматологии. Нужно правильно зафиксировать ребра пострадавшего для последующего срастания костей.

В процессе реабилитации больному назначают ношение ортеза.

Предмет является эластичным поясом, обладающим различной шириной. Ортез полезен тем, что позволяет снизить яркие проявления боли, ускорить процесс заживления, ведь ребра пребывают в неподвижном состоянии. Цена на готовый бандаж составляет порядка 1500 рублей.

Виды реберных бандажей:

- Женские и мужские.

- Циркулярный. Это своеобразная эластичная лента, которую нужно обернуть вокруг груди и закрепить крючками.

- Торакальный пояс после операционного вмешательства.

↑

Время срастания

Важно обеспечить ему максимальный покой, который должен составлять не меньше 4 недель.

Нельзя вести активный образ жизни, иначе сращивание будет неровным.

Сроки срастания перелома будут разнообразными, все зависит от того, насколько сразу была оказана медицинская помощь и какова степень повреждения. Примерные сроки реабилитации – около 4-5 недель.

Если во время восстановления пациент соблюдал врачебные предписания, обходил стороной тренировки, придерживался постельного режима, то выздоровление произойдет в ближайшие сроки.

Срок лечения может отнять до 1 месяца.

У молодых здоровых людей процесс срастания быстрее: примерно за 2 или 3 недели.

↑

Первая помощь

Под ребрами находятся внутренние органы, поэтому при переломе существует вероятность того, что осколок кости проткнет сердце, легкие или сосуды.

Первая помощь основана на опросе и осмотре пациента. Поинтересуйтесь, где и что у него болит. Затем снимите с пострадавшего верхнюю одежду, осмотрите место травмы.

Если кроме царапин, синяков ничего нет, то это закрытый перелом. Неотложная помощь заключается в быстром вызове скорой помощи.

Что необходимо сделать в первую очередь:

- Первая помощь больному должна сопровождаться наложением давящей повязки на грудь. Совершают эти манипуляции на выдохе. Для фиксации можно использовать всякий подручный предмет: полотенце, бинт и пр.

- Чтобы у пациента исчезли острые болевые ощущения, ему дают обезболивающее. Как нельзя кстати для этих целей подходит внутримышечная инъекция, а не таблетки.

- До прибытия скорой человек должен оставаться в приподнятом положении тела.

- Позаботьтесь о том, чтобы в помещение, где находится больной, поступало как можно больше свежего воздуха.

↑

Осложнения и последствия

Перелом может повлечь нарушение ритма и частоты дыхания, возникновение инфекционных заболеваний.

Первое осложнение сразу после травмы характеризуется внутренним кровотечением, повреждением сердца, легких, селезенки. Травма может вызвать у человека серьезнейшее потрясение, шок, в результате которого учащается сердцебиение, резко падает давление.

Гемоторакс – еще одно осложнение, при котором происходит потеря крови и скопление ее в грудной полости.

Следующая неприятность – это пневмоторакс, при котором повреждается легочная ткань.

Самое ужасающее осложнение – это клапанный пневмоторакс, суть которого состоит в том, что воздух со вдохом идет в плевральную полость. При выдохе он может из нее не выходить, ввиду того, что клапан закрыт. Это может грозить смертельным исходом.

↑

Упражнения для дыхания

Комплексное лечение базируется на выполнении лечебной гимнастики. Занятия физкультурой возможны при условии исчезновения болевого синдрома.

Благотворное влияние дыхательных упражнений сказывается на состоянии верхнего отдела грудной клетки. Польза гимнастики обусловлена избежанием застоев в легких.

Выполнять упражнения строго запрещено при ярко выраженном болевом синдроме.

Вот самые простые дыхательные упражнения:

- Садимся на стул, глубоко вдыхаем и задерживаем дыхание на 2 секунды. Повторяем 10 раз.

- Исходное положение – сидя. Нужно поднимать руки над головой.

- Отличный вариант – ходьба на месте.

↑

тяжелые повреждения

При множественных переломах ребер нарушается работа кровообращения и дыхания. Возникает ужасная боль, которая является фактором, приведшим к ограничению движения грудной клетки.

Отмечается парадоксальное движение грудной клетки по причине нарушений ее каркасности. Следующие признаки – травматический шок, стресс.

↑

Стадии заживления

Заживление ребер зависит от степени тяжести перелома, от своевременности обращения к врачу и выполнения всех указаний специалиста. Неверно подобранные терапевтические приемы могут увеличить время реабилитации и спровоцировать серьезные осложнения.

I – в месте перелома скапливается кровь, содержащая фибробласты, вырабатывающие соединительную ткань и формирующие соединительнотканную мозоль;

II – в тканях соединительнотканной мозоли откладываются минеральные вещества, и формируется остеоидная мозоль;

III – в тканях остеоидной мозоли накапливаются гидроксиапатиты, делающие ее более плотной, вначале ее размеры больше диаметра ребер, но со временем они уменьшаются.

↑

Время сращивания

При срастании без осложнений окончательный этап наступает:

- Соединительная мозоль – включает накопление кровянистого сгустка на месте стыка, окончательным результатом которого является появление соединительной ткани.

- Остеоидная мозоль – в результате, которой происходит откладывание минеральных солей.

- Костная мозоль – выражается в виде закрепления гидроксиапатитов, повышающих степень прочности мозоли, в результате ее структура претерпевает окостенение и приобретает соответствующие размеры.

Сколько срастаются ребра сказать сложно, многое зависит от организма.

↑

Особенности травмы

Перелом ребра включает нарушение хрящевой и костной системы. Статистические данные указывают что 15% этих травм приходится на ребра.

Это приходится на 7-10 ребра. Меньшее повреждение достается 11-12 ребрам, которые обладают повышенной подвижностью.

Лечение проводится одинаково и полностью зависит от степени тяжести повреждения ребра.

Существует 2 вида перелома:

- Прямой;

- Непрямой.

Под прямым подразумевается изгибание ребра вовнутрь, которое может быть в результате удара. Иногда вогнутая кость способна спровоцировать нанесение вреда плевре и легкому. Количество повреждений полностью зависимо от его площади.

При сильном ударе возможен двойной перелом, в результате которого происходит отделение кости от ребра.

Прямой тип характеризуется зажатием грудины, в результате которой происходит раздавливание и перелом. Опасным моментом является двухсторонний перелом ребер, в результате которого они провисают на фасции.

Таким пациентам трудно дышать, поскольку одно сломанное ребро при вдохе западает вовнутрь, а второе – наоборот. Указанное осложнение опасно и может спровоцировать ряд патологий. Иногда они приводят к неблагоприятному концу.

Переломы ребер классифицируются по следующим признакам:

- Закрытый и открытый.

- По состоянию полученных осколков: со смещением и без смещения.

- По месту повреждения и тяжести травмы: окончатый и двухсторонний.

- По численному фактору: в одном числе и множественном.

↑

Причины

Они могут возникать в результате чрезмерной нагрузки. Это может быть как удар, так и падение с высоты. Нередкие недавно случаи сжатия.

В связи с эластичностью ребер у детей, частота травмирования у них редка.

К основным категориям риска относятся люди 40-45-лет.

Бывают случаи, что дискомфорт в области ребер связан не с переломом. Это ушиб или трещина.

Признаки трещины:

- Боль долгого характера и появление кашля у здорового человека. По времени сломанные ребра болят от 5 суток.

- Одышка, недостаточное количество воздуха.

- Паническое состояние, головные боли.

- Проблемы со сном.

- Небольшая отечность и припухлость.

- Тошнота.

- Неправильный ритм дыхания.

Симптомы ушиба ребер одинаковы с трещиной, но имеются некоторые различия:

- Наличие резкой боли на момент наступления травмы.

- Неприятные ощущения при попытке сделать вдох.

- Синяк.

- Отечность и наличие уплотнения в области ушиба.

- Постоянная боль ноющего характера.

- Поврежденное место – горит.

↑

Симптоматика

Можно установить по косвенным признакам, которые сопровождает острые болевые ощущения и проблемное дыхание.

Перелом ребер может сопровождать кашель, который появляется при повороте туловища и дефекации:

- Дыхание приобретает поверхностный характер;

- Боль в области живота;

- Боли при положении лежа;

- Усиление неприятных ощущений при сжатии поврежденного места;

- Иногда – сопровождается температурой.

Для постановки точного диагноза требуется проведение рентгенологического исследования, которое способно предоставить полную характеристику заболеванию.

↑

Как лечить

Пациент должен обратиться к лечащему врачу. После проведения диагностирования, на основе его результатов, врач назначает процедуры.

В качестве первой медицинской помощи врач назначает наложение тугой повязки и прием обезболивающих препаратов. При этом больной нуждается в срочной транспортировке. При сложных случаях лечение проводится в стационарном отделении.

Больному проводится спиртово-новокаиновая блокада и придание неподвижности с помощью специального эластичного бинта.

Если человеку сложно вставать, он тяжело ложится, трудно дышать, то проводится ингаляция воздухом. При серьезных случаях – берется пункция плевральной полости. Если скопление крови небольшое – пункцию брать не стоит, по