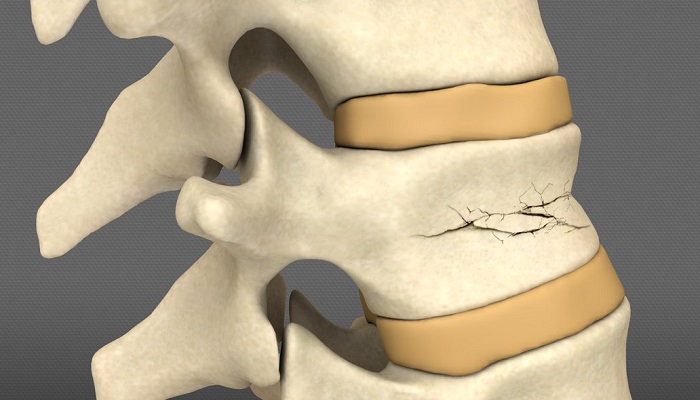

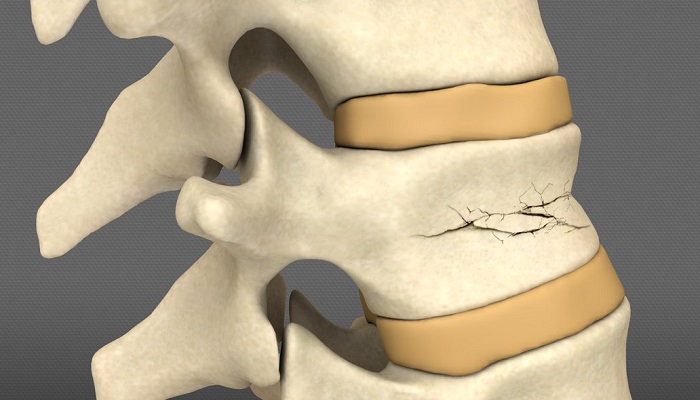

Перелом двух позвонков позвоночника

Компрессионный перелом поясничного позвонка – это частый вид травматического поражения позвоночника у взрослых и детей. Но в большей степени ему подвержены дети в возрасте от 3-х до 10-ти лет и пожилые пациенты в возрасте старше 65 лет. В первой группе риска высокая степень поражения связана с тем, что ребенок растет и не всегда костные трабекулы успевают заполняться солями кальция. Обычно провокационный фактор – погрешности в питании, дефицит кальция и витамина D. Пожилых людей компрессионные переломы позвоночника в большинстве случаев связаны с дисгормональным остеопорозом.

Компрессионный перелом позвонка поясничного отдела может случиться при травматическом поражении. У пожилого человека это не обязательно падение с высоты или сильный удар по пояснице. Для него достаточно неудачно сесть, встать или поскользнуться и резко взмахнуть руками. На фоне разряжения костной ткани она становится очень хрупкой. Позвонки реагируют на остеомаляцию и остеопороз первыми. Иногда диагноз остеопороза устанавливается как раз после перенесенного компрессионного перелома позвоночного столба.

В этой статье предлагаем узнать больше информации про причины, клинические симптомы, негативные последствия, возможности проведения лечения и реабилитации после данной травмы позвоночного столба. Рассказано о том, куда обращаться непосредственно после травматического воздействия и что следует предпринимать после восстановления целостности тела позвонка.

Потенциальные причины компрессионного перелома

Есть ряд предрасполагающих факторов, при наличии которых высока вероятность при травматическом воздействии разрушения тела позвонка. Сам по себе позвонок является достаточно прочной структурой с большой плотностью костной ткани. Он редко разрушается, поскольку надежно защищен от негативного воздействия межпозвоночными дисками. Их внутреннее пульпозное ядро равномерно распределяет амортизационную и механическую нагрузку, гасит ударные волны и т.д.

Таким образом, у человека со здоровыми межпозвоночными дисками травматическое разрушение тела позвонка практически исключено. При дегенеративных дистрофических изменениях (остеохондрозе) эта защита ослабевает, повышает риск получения компрессионного перелома.

Помимо этого потенциальными причинами травматического нарушения целостности костной ткани позвоночника могут стать следующие аспекты:

- занятия потенциально опасными видами спорта (горные лыжи, акробатика, тяжелая атлетика, игровые командные виды, художественная гимнастика, фигурное катание, борьба, бокс и т.д.);

- дорожно-транспортные происшествия, в том числе экстренное торможение при движении в автомобиле;

- падение на гололеде, в ванной комнате, с высоты;

- удары в область поясницы;

- профессиональная деятельность, связанная с подъемом и переносом тяжестей, нахождением на высоте и т.д.;

- остеомаляция и остеопороз на фоне гормональной перестройки организма в климактерическом периоде и при недостаточном усвоении кальция в кишечнике при определённых заболеваниях этого органа;

- дефицит витамина D, особенно у лиц, проживающих в северных регионах, где недостаточное количество солнечных лучей в течение календарного года;

- остеохондроз и его осложнения в виде протрузии, экструзии и грыжи иска (чем более разрушенными становятся межпозвоночные диски, тем выше риск развития компрессионного перелома позвоночника);

- нарушение целостности связочного и сухожильного аппарата, который призван поддерживать тела позвонков в горизонтальном положении;

- злокачественные опухоли костной ткани позвоночника и метастазирование из других органов человеческого тела;

- миеломная болезнь, в ходе развития которой разрушается костная ткань по всему организму человека;

- туберкулез костей, позвоночника и спинного мозга – происходит вымывание кальция из очагов поражения туберкулезной палочкой, формируется туберкулома;

- нарушение обмена веществ и метаболизма;

- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, гипертиреоз, узлов зоб, заболевания паращитовидных желез и т.д.);

- аутоиммунные воспалительные процессы, приводящие к разрушению хрящевой и костной ткани позвоночника (болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидные полиартрит и т.д.).

Косвенными факторами риска могут быть перекос костей таза, нарушение осанки, разрушение тазобедренного и коленного сустава, неправильная постановка стопы при ходьбе и беге.

Степени компрессионного перелома поясничного позвонка

В зависимости от типа нарушения целостности костной ткани перелом может быть простым или сложным, осложненным или без осложнений. При первичной классификации травматолог определяет степень разрушения костной ткани тела позвонка. Чаще всего встречается компрессионный перелом поясничного позвонка 1-ой степени, он характеризуется отсутствием осложнений и быстро поддается восстановлению.

Подразделение на степени проводится в соответствии со следующими критериями:

- I степень – площадь травматического поражения до 30% тела позвонка, без смещения осколков;

- II степень – площадь травматического поражения до 50% тела позвонка, практически всегда происходит повреждение окружающих мягких тканей;

- III степень – площадь травматического поражения более 50% тела позвонка, повреждены корешковые нервы, связки, мышцы, позвоночник не стабилен.

В зависимости от степени травматического поражения, лечение может быть амбулаторным или стационарным. Риск развития осложнений также возрастает со степень травматического поражения костной ткани. Чем больше площадь перелома, тем выше вероятность последующей парализации тела человека.

Симптомы компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

Клинические симптомы компрессионного перелома тела позвонка поясничного отдела зависят от тяжести травматического поражения и наличия осложнений, смещений осколков и т.д.

Компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка обычно сопровождается сильной болью, ощущением онемения в отдельных участках тела. Компрессионный перелом 1-го позвонка поясничного отдела может давать сбой в работе кишечника и мочевого пузыря. Онемение и парестезии могут распространяться по верхней наружной поверхности бедра.

Компрессионный перелом первого поясничного позвонка 2-ой и 3-ей степени приводит к атоническим запорам, отсутствию мочеиспускания. Если компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела срастается неправильно, то в дальнейшем пациента беспокоят колиты, желчнокаменная болезнь, диспепсия, недержание мочи.

Компрессионный перелом 2-го позвонка поясничного отдела сопровождается аналогичными симптомами. В большинстве случаев компрессионный перелом второго поясничного позвонка дает клиническую картину радикулита и люмбоишиалгии.

Компрессионный перелом 3-го поясничного позвонка сопровождается болями в области коленей. Нарушается иннервация половых органов и мочевого пузыря. Чаще всего компрессионный перелом 3-го позвонка поясничного отдела при отсутствии правильного лечения и своевременной реабилитации приводит к бесплодию и импотенции у мужчин. У женщин после него развивается опущение внутренних органов брюшной полости.

Компрессионный перелом 4 поясничного позвонка дает следующие клинические симптомы:

- сильные боли в голенях и стопах;

- ослабление икроножных мышц;

- ишиас и люмбалгия, усиливающиеся при любом движении;

- нарушение мочеиспускания в виде пареза или паралича мочевого пузыря.

Компрессионный перелом 4-го позвонка поясничного отдела также может спровоцировать нарушение иннервации предстательной железы, что чревато в будущем различными проблемами с потенцией.

Компрессионный перелом 5-го поясничного позвонка характеризуется помимо острой боли в области поясницы неприятными ощущения в лодыжках, стопах и пальцах ног. Быстро нарастает отечность. При компрессионном переломе 5-го позвонка поясничного отдела часто развивается парализация нижних конечностей, что может сопровождаться падениями, дискоординацией движений на ранних стадиях.

При появлении клинических симптомов компрессионного перелома позвонка поясничного отдела необходимо лечь на спину на жесткую поверхность и незамедлительно вызвать бригаду скрой медицинской помощи. Запрещены любые движения. Транспортировать пострадавшего можно только в лежачем положении и с жёстко зафиксированным позвоночным столбом. Самостоятельно пытаться добраться до травматолога не стоит. Это может спровоцировать повреждение спинного мозга. Данное состояние опасно не только для будущего состояния человека, но и для его жизни. Лягте и вызовите бригаду скорой помощи. Больше ничего делать не нужно.

Последствия компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

При своевременно оказанной медицинской помощи негативные последствия сводятся к минимуму. Если не соблюдать приведенные выше рекомендации, то высока вероятность парализации нижней части тела.

Самые вероятные последствия компрессионного перелома позвонка поясничного отдела – это:

- парезы нижних конечностей;

- параличи нижних конечностей с невозможностью самостоятельного перемещения в пространстве;

- недержание мочи и кала;

- нарушение работы тонкого и толстого кишечника;

- стеноз спинного мозга с негативными последствиями (вплоть до летального исхода);

- нарушение проводимости нервного импульса от отдельных мышц;

- парестезии, онемения и другие неврологические клинические симптомы;

- искривление позвоночного столба и перекос костей таза.

Избежать развития негативных последствий поможет своевременное обращение за медицинской помощью, качественное лечение и прохождение курс реабилитации.

Лечение компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

Если диагностирован компрессионный перелом поясничного позвонка лечение начинается незамедлительно. Как правило, простого рентгенографического снимка бывает достаточно для постановки точного диагноза. В зависимости от степени разрушения костной ткани врач выбирает тактику. При третьей степень поражения проводится хирургическая операция. В ходе оперативного вмешательства с помощью специальных составов восстанавливается целостность костной структуры тела позвонка. После операции проводится восстановительное лечение.

При первой и второй степенях лечение компрессионного перелома позвонка поясничного отдела проводится консервативными методами. Пациенту назначается полный физический покой на 3 – 5 недель. В это время позвоночник поддерживается с помощью жесткого каркаса.

Если выявлены признаки остеопороза, остеомаляции или недостаточности витамина D, то проводится фармакологическая заместительная терапия. Также показана диетотерапия.

При правильно проводимом лечении образование костной мозоли проходит быстро. Спустя 4 недели необходимо проведение повторного (контрольного) рентгенографического снимка. Если на нем видна хорошо сформировавшаяся костная мозоль, то пациент незамедлительно направляется на реабилитацию.

Реабилитация после компрессионного перелома поясничного позвонка

Основная цель реабилитации после компрессионного перелома поясничного позвонка – восстановление работоспособности всех паравертебральных мышц, связок и сухожилий. При укреплении мышечного корсета спины восстанавливается микроциркуляция крови и лимфатической жидкости. В ряде случаев при реабилитации после компрессионного перелома поясничного позвонка требуется восстановление иннервации тканей нижних конечностей. Проводить курс реабилитации лучше в клинике мануальной терапии. Работающие там врачи обладают широкими возможностями для обеспечения полной регенерации всех тканей, получивших повреждения после компрессионного перелома тела позвонка.

Восстановление после компрессионного перелома поясничного позвонка может проводиться с использованием следующих методов:

- остеопатия и массаж – для улучшения состояния пораженных мягких тканей, усиления процессов микроциркуляции крови и лимфатической жидкости;

- лечебная гимнастика и кинезиотерапия – для восстановления тонуса мышечного каркаса тела;

- физиотерапия – для улучшения обменных процессов и ускорения регенерации;

- рефлексотерапия – для запуска процесса регенерации всех поврежденных тканей.

Также может применяться электромиостимуляция, лазерное воздействие. Курс реабилитации должен разрабатываться индивидуально для каждого пациента.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Вы можете воспользоваться услугой бесплатного первичного приема врача (невролог, мануальный терапевт, вертебролог, остеопат, ортопед) на сайте клиники «Свободное движение». На первичной бесплатной консультации врач осмотрит и опросит вас. Если есть результаты МРТ, УЗИ и рентгена — проанализирует снимки и поставит диагноз. Если нет — выпишет необходимые направления.

Был ли полезен материал?

(1) чел. ответили полезен

Источник

При травме позвоночника может происходить повреждение как костных структур (позвонков), так и мягких тканей (межпозвонковых дисков, связок, мышц, нервных корешков, спинного мозга). Очень серьезными последствиями спинальной травмы является повреждение нервных структур, нестабильность позвоночника.

Нестабильность позвоночного сегмента может приводить к появлению механической боли и деформации позвоночника. В некоторых случаях нестабильность позвоночника может стать причиной нарушения функции спинного мозга или нервных корешков в результате их динамической компрессии. Нестабильность позвоночника может развиться в результате некоторых разновидностей переломов позвонков, а также разрыва дисков и связок, которые соединяют позвонки друг с другом. Во многих случаях для лечения серьёзной травмы позвоночника требуется хирургическое вмешательство. При этом основными задачами операции является устранение компрессии нервных структур и стабилизация позвоночника для предотвращения последующего повреждения спинного мозга и деформации позвоночного столба.

Позвонки, как и другие кости нашего организма, в норме обладают значительным запасом прочности и могут выдерживать значительные нагрузки. Однако при приложении внешней силы, превышающей прочность позвонка, происходит нарушение целостности его костной структуры, то есть происходит перелом. Перелом позвонков у лиц молодого и среднего возраста чаще возникают при воздействии очень значительной внешней силы. Наиболее частыми причинами переломов позвоночника у этой категории лиц являются автомобильные аварии, «травма ныряльщика» и падение с большой высоты.

Если при переломе возникает уменьшение высоты тела позвонка, то такой перелом называется компрессионным. Эта разновидность переломов позвоночника встречается наиболее часто. Достаточно часто переломы костей, в том числе и позвонков, возникают при уменьшении плотности костной ткани. Это заболевание носит название остеопороз и наиболее часто встречается у женщин пожилого возраста. Так у 40% женщин старше 80 лет по крайней мере один раз в жизни возникает компрессионный перелом позвоночника. Чаще всего эти переломы остаются нераспознанными, однако они могут стать причиной прогрессирующей деформации позвоночника («старческий горб»), а также упорных болей в спине. При остеопорозе для возникновения перелома позвонка достаточно воздействие очень небольшой силы (например, падение со стула).

Еще одной достаточно частой причиной возникновения компрессионных переломов является метастатическое поражение позвоночника при злокачественных опухолях. Метастазами называются отсевы раковой опухоли в другие органы и ткани тела. При поражении тела позвонка метастазом опухоли происходит прогрессирующее разрушение тела позвонка, при этом перелом может произойти при минимальной внешней нагрузке.

Переломы позвоночника могут сопровождаться возникновением специфических осложнений, в том числе очень серьёзных, приводящих к инвалидизации пациента.

Наиболее частыми осложнениями являются нестабильность позвоночника, развитие кифотической деформации и неврологических нарушений.

Сегментарная нестабильность

Если в результате компрессионного перелома происходит уменьшение высоты тела позвонка более чем на 50%, значительно увеличивается риск развития сегментарной нестабильности. Позвоночно-двигательный сегмент является функциональной двигательной единицей позвоночного столба и состоит из двух соседних позвонков и связывающих их диска, фасеточных суставов, связок и мышц. В данном случае можно провести аналогию с велосипедной цепью, которая состоит из соединенных друг с другом звеньев. Соответственно позвоночный столб состоит из соединенных друг с другом позвоночно-двигательных сегментов. Позвоночно-двигательный сегмент функционирует нормально только при нормальной функции образующих сегмент структур. При повреждении структур, формирующих двигательный сегмент, может происходить «разбалтывание» сегмента с формированием гипермобильности. Это состояние носит название нестабильности и является причиной возникновения хронического болевого синдрома, быстрых дегенеративных изменений в поврежденном сегменте, а также повреждения нервных структур.

Кифотическая деформация позвоночника

В норме кифотический изгиб имеется в грудном отделе позвоночника. Однако если кифотический изгиб превышает 40-45 градусов, то такая деформация позвоночника рассматривается как патологическая. У пациента с кифотической деформацией позвоночника образуется «горб». Наиболее часто кифоз позвоночника встречается у пожилых женщин с остеопорозом, у которых часто развиваются компрессионные переломы позвонков. Передняя часть тела позвонка коллабируется, что приводит к клиновидной деформации тела позвонка. Изменение конфигурации позвоночного столба может приводить к перегрузке определенных позвоночно-двигательных сегментов и развитию мышечного спазма, что способствует формированию хронического болевого синдрома.

Неврологические осложнения

Если фрагменты разрушенного тела позвонка приводят к сдавливанию спинного мозга или нервных корешков, то возможно развитие неврологических осложнений. В норме между спинным мозгом и стенками позвоночного канала имеется небольшое пространство. Однако при переломе позвонков позвоночный канал может сужаться за счет внедрения в него фрагментов сломанного тела позвонка. У некоторых лиц имеется врожденная узость позвоночного канала и в этих случаях даже небольшая протрузия костных отломков в канал может приводить к значительному сдавливанию спинного мозга. При переломе позвоночника в одних случаях повреждение нервных структур происходит сразу же в момент травмы, а в других развивается постепенно, иногда через несколько недель или даже месяцев после травмы. В этих «отсроченных» случаях повреждение нервных структур обусловлено, как правило, не собственно травматизацией, а нарушением кровоснабжения спинного мозга за счет сдавливания кровеносных сосудов, питающих нервные структуры. Нарушение кровоснабжения обусловлено сужением позвоночного канала за счет вдавления костных отломков. Это состояние носит название стеноза позвоночного канала . В этом случае такие симптомы как боль, онемение части тела, снижение мышечной силы в конечностях, расстройства мочеиспускания и дефекации нарастают постепенно и являются симптомами тяжелого поражения спинного мозга, называемого миелопатией. В этих случаях только операция может остановить процесс необратимого повреждения нейронов спинного мозга.

Лечение

Консервативная терапия

Лечение компрессионных переломов позвоночника в большинстве случаев включает в себя прием анальгетических препаратов, соблюдение охранительного режима и использование специальных реклинаторов и корсетных поясов. В некоторых случаях необходимо также хирургическое лечение.

Прием анальгетиков позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома. Однако необходимо помнить, что обезболивающие средства не способствуют заживлению перелома. Значительное улучшение самочувствия, прекращение болевых ощущений после начала противоболевой терапии не означает, что болезнь излечена. Для того, чтобы перелом сросся в оптимальные сроки необходимо соблюдение охранительного режима. В период консолидации перелома (12-14 недель) необходимо избегать всяких физических нагрузок, которые могут привести к увеличению степени деформации в сломанном теле позвонка. Категорически запрещен подъём тяжестей, значительные наклоны и повороты туловища. Во многих случаях в течение нескольких недель доктор может порекомендовать соблюдение постельного режима. Это особенно важно для пожилых пациентов с остеопорозом, у которых консолидация перелома происходит не так легко и быстро, как у молодых людей.

Большинству пациентов необходимо ношение специальных корсетных поясов. Это средство внешней фиксации снижает до минимума движения в поврежденном позвоночном сегменте, что способствует консолидации перелома. Корсетные пояса, используемые при переломах, фиксируют позвоночник в положении гиперэкстензии (переразгибания). Это позволяет снизить давление на переднюю часть поврежденного тела позвонка, уменьшить его коллабирование.

Компрессионные переломы позвонков срастаются в большинстве случаев в течение трех месяцев. Как правило, рентгенограмма позвоночника выполняется каждый месяц для контроля за процессом консолидации сломанного позвонка.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение компрессионных переломов позвоночника показано при компрессии нервных структур (спинного мозга, нервных корешков), нестабильности позвоночника, а также выраженном болевом синдроме. Например, при снижении высоты тела позвонка на рентгенограммах более чем на 50% возникает нестабильность позвоночника, что может привести к динамической (связанной с движениями) компрессии нервных структур. В этом случае операция необходима для предотвращения повреждения спинного мозга и нервных корешков.

Существует несколько типов операций, которые выполняются при компрессионных переломах позвоночника. В зависимости от вида перелома, выраженности сдавливания нервных структур врач может выбрать тот или иной тип операции. Основными принципами хирургического вмешательства при переломах позвоночника является декомпрессия нервных структур (если имеются признаки сдавливания костными структурами спинного мозга или нервных корешков), а также стабилизация (фиксация в физиологически выгодной позиции) поврежденного позвоночного сегмента.

Пройти диагностику и лечение заболевания позвоночника и спинного мозга Вы можете, обратившись к специалистам Центра патологии спинного мозга нашей клиники или записавшись на прием к специалисту – нейрохирургу в любое удобное для Вас время.

Для получения подробной информации и записи на прием обращайтесь к нам по телефону контакт-центра: (495) 925-02-02 (круглосуточно).

Источник