Перелом дистального отростка лучевой кости

Переломы лучевой кости в типичном месте (переломы метафиза) составляют более 25 % всех переломов.

Именно в этом месте чаще всего возникают переломы лучевой кости у взрослых людей, а у детей и подростков – эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы.

Анатомия

1. локтевая кость; 2. лучевая кость; 3. дистальный лучелоктевой сустав; 4. суставной диск; 5. лучезапястный сустав; 6. среднезапястный сустав; 7. межзапястные суставы; 8. запястно-пястные суставы; 9. межпястные суставы; 10. пястные кости.

Лучезапястный сустав представляет соединение нижнего эпифиза лучевой кости и суставного диска локтевой кости с костями проксимального ряда запястья.

Суставная поверхность для трехгранной кости образована хрящом, который занимает свободное пространство между костями запястья и головкой локтевой кости.

Суставная поверхность лучевой кости вместе с дистальной поверхностью диска образуют суставную ямку лучезапястного сустава, а трехгранная, полулунная и ладьевидная кости запястья является его головкой.

Движения в лучезапястном суставе происходя вокруг двух осей – кисть двигается из стороны в сторону от лучевой к локтевой кости, а также сгибается и отгибается относительно фронтальной оси сустава.

Причины переломов лучевой кости в типичном месте

Механизм травмы всегда косвенный – падение с упором на кисть.

При этом возникают два вида перелома: разгибательный (перелом Коллеса) и изгибающий (перелом Смита).

Разгибательные переломы чаще возникают потому, что человек, падая, упирается в ладонную поверхность кисти. Значительно реже при падениях упор приходится на тыльную поверхность кисти, когда она находится в положении ладонного сгибания.

При разгибательных переломах дистальный отломок (эпифиз) смещается в направлении тыльной поверхности предплечья, а проксимальный – ладонной. При сгибательных переломах дистальный отломок смещается в ладонную сторону, а проксимальный – в тыльную.

Причина частых переломов лучевой кости в типичном месте заключается в анатомо-биомеханических условиях.

Лучевая кость в области метафиза и эпифиза не имеет выраженного кортикального слоя. Кроме того, для этих анатомических структур характерна спонгиозная структура, но эпифиз толще и к тому же капсула и связи придают ему большей устойчивости. Поэтому вся механическая сила, действующая при падении с пронированным предплечьем и упором на кисть, концентрируется в зоне метафиза.

Прочная ладонная связка, которая никогда не разрывается, при внезапном чрезмерном перерастяжении в месте своего прикрепления надламывает внешний слой кости, и травмирующая сила падающего завершает перелом кости с соответствующим смещением отломков. Плоскость перелома в этих случаях почти всегда поперечная.

Случаются и осколочные внутрисуставные переломы эпиметафиза лучевой кости.

Симптомы

При переломах Коллеса

Для разгибательных переломов, или переломов Коллеса (по фамилии хирурга, который первым описал их 1814 г.), типичны боль, деформация нижней трети предплечья по типу штыка или вилки с отклонением кисти в лучевую сторону.

На тыльной поверхности предплечья выше лучезапястного сустава под кожей – четкий костный выступ, деформация с углом, открытым к тылу.

Ладонная сторона предплечья согласно изгиба на тыле имеет выпуклую форму. Пальцы кисти находятся в полусогнутом положении и активные движения ими, а также движения кисти значительно ограничены и обостряют боль. Сжать пальцы в кулак пострадавший не может.

При переломах Смита

При сгибательных переломах, которые описал Смит, деформация имеет противоположный характер.

Дистальный отломок смещается в ладонную сторону, а проксимальный – в тыльную; образуется деформация с углом, открытым в ладонную сторону кисть в положении ладонного сгибания.

Пальцы полусогнуты, сжать их в кулак пострадавший не может из-за боли. Активные движения в лучезапястном суставе невозможны вследствие обострения боли.

При переломе шиловидного отростка локтевой кости

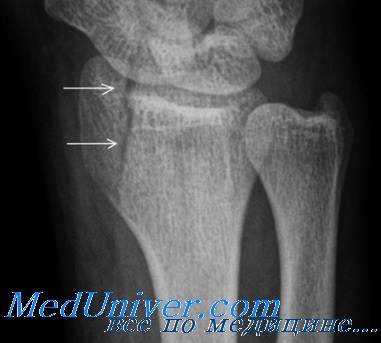

При переломах лучевой кости в типичном месте часто возникает перелом шиловидного отростка локтевой кости, что клинически проявляется деформацией контуров дистального конца локтевой кости, локальной болью при пальпации.

Диагностика

Рентгеновское исследование подтверждает диагноз и дает характеристику особенностей перелома.

Неотложная помощь

Неотложная помощь заключается в обезболивании и транспортной иммобилизации.

Осложнения

Среди осложнений при переломах лучевой кости в типичном месте тяжелым является нейродистрофический синдром Турнера.

Причиной его считают повреждения межкостной тыльной веточки лучевого нерва, лежащий в зоне эпиметафиза на самой лучевой кости.

Клинически: нарастает отек пальцев, кисти, нижней трети предплечья, постоянные болевые ощущения.

Кожа приобретает синюшный оттенок, отек твердый, активные движения пальцев очень ограничены, появляются гипостезии, локальный остеопороз, контрактуры пальцев.

Нейродистрофический синдром Турнера имеет торпидное длительное течение по большей части с потерей трудоспособности пострадавших.

Лечение

Без смещения

Лечат путем иммобилизации глубокой тыльной гипсовой шиной, начинается от верхней трети предплечья и заканчивается у головок пястных костей.

Со смещением

Переломы со смещением отломков подлежат, после обезболивания (введение в гематому 1% раствора новокаина или лидокаина), закрытому одномоментному сопоставлению отломков.

Пострадавший сидит, травмированную руку кладут на стол так, чтобы конец стола соответствовал уровню луче-запястного сустава (если пострадавший не может сидеть, то сопоставление проводят в положении лежа).

Руку сгибают в локтевом суставе до прямого угла, помощник захватывает плечо над локтевым суставом для противовеса. Врач правой рукой захватывает I палец, а левой – II –III– IV пальцы и без рывков, с нарастанием силы осуществляет вытяжение по оси предплечья (устраняет смещение по длине и вколоченные отломки). Достигнув растяжения отломков, врач энергично переводит кисть в положение ладонного сгибания. При этом эпиметафиз не должен быть прижатым к краю стола. Происходит сопоставление отломков, и кисти придается положение умеренного ульнарного отклонения.

После этого врач, не сбавляя тяги по оси предплечья, выводит кисть с ладонной флексии и передает ее второму помощнику, сохраняя положение вытяжения по длине. В это время он большим пальцем нажимает на эпифиз сверху вниз, а тремя пальцами снизу оттесняет проксимальный конец отломка с ладонной поверхности в тыльном направлении до полного устранения деформации.

Накладывают гипсовую глубокую шину от верхней трети предплечья до головок пястных костей так, чтобы край шины с лучевой стороны заходил до середины предплечья по ладонной поверхности, тщательно модулируют гипсовую повязку по контурам лучезапястного сустава и предплечья, предотвращая чрезмерное сжатие.

Осуществляют рентгеновский контроль через гипс, убеждаются, что смещение полностью устранено и отправляют пострадавшего на амбулаторное лечение с обязательным контролем на сутки.

Обращают внимание на выраженность отека, на цвет кожи пальцев, их чувствительность, возможность активных движений, выявляют наличие вдавления краев гипсовой шины.

Проводят перебинтовку (не снимая шины), отворачивают края гипсовой шины в местах вдавливания ее, удостоверяются в отсутствии сжатия сосудов и шину стягивают бинтом, не сдавливая мягких тканей.

На 7 –9-е сутки травматический отек спадает и пострадавший должен показаться к врачу, который должен стянуть шину, чтобы она плотно прилегала к предплечью, предотвращая вторичное смещение отломков. После этого осуществляют рентгеновский контроль (через гипс) положения отломков.

В случаях, когда не удается закрыто обновить конгруэнтность суставной поверхности лучевой кости, показано оперативное лечение, открытая репозиция с синтезом отломков.

Реабилитация

Как только пациент почувствует, что гипсовая повязка стала просторнее, необходимо обратиться к врачу, чтобы своевременно затянуть ее.

Продолжительность иммобилизации – 4-5 недель.

После того как иммобилизацию будет снята, делают рентгеновский контроль и в зависимости от качества костного сращения назначают лечебную физкультуру, электрофорез кальция, чередуя с новокаином, магнитотерапию, а с 6- й недели – массаж.

Работоспособность восстанавливается у людей нефизического труда через 2 месяца, физической – через 3–4 месяца.

Источник

Переломы костей предплечья.

Эти переломы являются довольно распространенным повреждением верхней конечности и составляют 20-25% от всех переломов.

Различают следующие виды переломов предплечья:

1. Переломы диафиза костей предплечья со смещением и без смещения отломков, которые в свою очередь подразделяются на:

· Переломы обеих костей в верхней, средней и нижней трети диафиза;

· Изолированные переломы лучевой кости;

· Изолированные переломы локтевой кости;

2. Переломо-вывихи костей предплечья:

· Повреждения Монтеджи (изолированный перелом верхней трети локтевой кости и вывих головки луча):

· Повреждения Галеацци (перелом лучевой кости в нижней трети и вывих головки локтевой кости).

3. Переломы дистальной части лучевой кости:

· Переломы луча в типичном месте типа Колеса;

· Переломы луча в типичном месте типа Смита

Перелом Коллеса (разгибательный). Смещение отломка происходит к тылу и в лучевую сторону. Это наиболее частый вариант.

Перелом Смита (сгибательный). Происходит при согнутой кисти. Отломок смещается в ладонную сторону.

Переломы лучевой кости в типичном месте встречаются значительно чаще, чем все остальные локализации переломов костей предплечья. Зона перелома локализуется в месте перехода нижней трети диафиза луча с более прочным кортикальным слоем в эпиметафиз, в основном состоящий из губчатой кости и тонким кортикальным слоем. Возникают они во всех возрастных группах, но наиболее часто — у женщин пожилого возраста.

В зависимости от механизма травмы и вида смещения отломков различают 2 типа переломов луча в классическом месте :

Тип I (экстензионный, разгибательный, Колеса). Возникает при падении на разогнутую в лучезапястном суставе кисть. При этом дистальный отломок смещается в тыльную сторону. Линия перелома имеет косое направление. Нередко такой перелом сопровождается отрывом шиловидного отростка локтевой кости .

Тип П (флексионный, сгибательный, Смита). Встречается значительно реже, чем переломы I типа. Возникает при падении на согнутую в лучезапястном суставе кисть. Дистальный отломок при этом смещается в ладонную сторону. Направление линии перелома обратное перелому Колеса. Не всегда на рентгенограмме удается выявить направление плоскости излома или выяснить у больного механизм травмы. В этих случаях ведущим при установлении типа перелома луча является направление смещения периферического отломка.

Клиника. Больные жалуются на умеренные боли в месте поврежденья, ограничение двигательной активности кисти и пальцев из-за боли. При осмотре выявляется характерная штыкообраэная или «вилкообразная» деформация с отклонением кисти в лучевую сторону. Деформация выше лучезапястного сустава обусловлена смещением отломков. Пальпация перелома вызывает усиление боли. Крепитация отломков выявляется редко. Ограничение активных движений в лучезапястном суставе выражено из-за наличия болевого синдрома.

У детей в этом месте чаще возникают разгибательные неполные поднадкостничные переломы по типу «зеленой ветки». У подростков и детей старшего возраста — нередки эпифизеолизы дистального эпифиза лучевой кости. Механизм травмы и механогенез смещения отломков таков же, как и при переломах луча I или П типа. Диагноз устанавливается клинически с дополнительным рентгенологическим исследованием.

Вид перелома

Смещение периферического отломкаСмещение под углом, открытымНаправление линии перелома (кисть на негатоскопе обращена кверху)

Колеса

В тыльную сторонуВ тыльную сторонуС ладонной поверхности снизу, в тыльную сторону кверху

Смита

В ладонную сторонуВ ладонную сторонуС тыльной поверхности сверху в ладонную сторону книзу

Источник

Краевые переломы лучевой кости — переломы Бартона, Гетчинсона. Диагностика и лечение

Перелом Бартона захватывает дорсальный край дистального отдела лучевой кости. В типичных случаях на рентгенограмме определяют треугольный костный фрагмент.

Чрезмерное тыльное сгибание кисти в сочетании с пронацией может привести к внутрисуставному перелому этого типа.

Дорсальная поверхность дистального отдела лучевой кости болезненна и отечна. Иногда могут быть повреждены чувствительные ветви лучевого нерва, что проявляется парестезиями по ходу нервных волокон.

Для определения состояния костных фрагментов и степени их смещения наилучшей считают боковую проекцию.

Изредка этим переломам сопутствуют повреждения или вывихи костей запястья с повреждением чувствительных ветвей лучевого нерва.

Лечение краевых переломов лучевой кости Бартона

Выбор лечения зависит от размера костного фрагмента и от степени его смещения.

Класс Б: I тип (перелом Бартона без смещения). Рекомендуется наложение короткой гипсовой повязки с предплечьем в нейтральном положении.

Класс Б: I тип (перелом Бартона со смещением). Смещенный фрагмент большого размера с подвывихом или вывихом костей запястья требует регионарной анестезии с последующей закрытой репозицией. Если перелом стабилен и хорошо сопоставлен, рекомендуется наложить короткую гипсовую повязку с предплечьем в нейтральном положении.

Если перелом нестабилен или неадекватно репонирован, показана открытая репозиция с внутренней фиксацией. Маленький фрагмент можно репонировать и зафиксировать чрескожно спицей.

Частыми осложнениями являются артриты, развивающиеся после внутрисуставных переломов, а также артриты, связанные с переломами Коллиса.

Перелом шиловидного отростка лучевой кости Гетчинсона

Механизм сходен с таковым при переломе ладьевидной кости. В этом случае сила передается с ладьевидной кости на шиловидный отросток, что приводит к его перелому.

Над местом расположения шиловидного отростка отмечают боль, болезненность при пальпации и припухлость.

Лучше всего перелом выявляется на снимках в переднезадней проекции.

Хотя переломы ладьевидной кости наблюдаются редко, однако в любом случае их необходимо выявить.

Лечение перелома шиловидного отростка лучевой кости Гетчинсона

Предплечье иммобилизуют задней лонгетой. Показаны лед и приподнятое положение конечности. Больные подлежат неотложному направлению к ортопеду, поскольку при нестабильных переломах показана чрескожная фиксация.

Встречаются редко, хотя для исключения острых осложнений показано полное обследование нервов и сосудов конечности с документированием их состояния.

— Также рекомендуем «Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Классификация переломов лучевой и локтевой костей

Лучевую и локтевую кости можно рассматривать как два конуса, лежащие рядом, но указывающие в противоположные стороны. Лучевая и локтевая кости лежат параллельно друг другу и в своих проксимальных отделах охвачены сравнительно большим мышечным массивом. Из-за их близости повреждающие силы обычно отрывают обе кости друг от друга с повреждением их связочного аппарата.

Аксиома: перелом одной из парных костей, особенно с поперечным или угловым смещением, как правило, сопровождается переломом или вывихом другой.

Особенности связочного аппарата лучевой и локтевой костей показаны на рисунке. Эти кости скреплены суставными капсулами в локтевом и лучезапястном суставах. Кроме того, они соединены в проксимальном отделе ладонной и тыльной лучелоктевыми связками. В дистальном отделе последние формируют сустав, содержащий фиброзно-хрящевой суставной диск. Между диафизами обеих костей проходит мощная соединяющая фиброзная межкостная перепонка.

Лучевая и локтевая кости окружены четырьмя главными группами мышц, тяга которых часто приводит к переломам со смещением или сводит на нет адекватную репозицию. Как показано на рисунке, этими группами являются:

1. Проксимальная: двуглавая мышца плеча и супинатор прикреплены к проксимальному отделу лучевой кости и обеспечивают отведение.

2. Диафизарная: круглый пронатор прикреплен к диафизу лучевой кости и обеспечивает приведение.

3. Дистальная: к дистальному отделу лучевой кости прикреплены две группы мышц:

а) квадратный пронатор оказывает приводящее и смещающее действие;

б) плечелучевая, длинная и короткая отводящие мышцы I пальца вызывают деформацию, как изображено на рисунке.

Из всех этих мышц наиболее сильное смещающее действие оказывает плечелучевая мышца.

Лучевую и локтевую кости можно рассматривать как два конуса, сходящиеся на концах, позволяющие, таким образом, супинацию и пронацию при «прокатывании» лучевой кости по локтевой

Приступая к лечению этих переломов, следует уделять особое внимание поддержанию правильной длины и приданию правильного положения костей. Кроме того, необходимо сохранить естественную кривизну лучевой кости, как показано на рисунке, чтобы после консолидации пронация и супинация были в полном объеме.

Классификация переломов лучевой и локтевой костей

Используемая классификация основана на принципах анатомии и проводимого лечения.

Переломы проксимального отдела костей предплечья:

Класс А: переломы локтевого отростка

Класс Б: переломы головки и шейки лучевой кости

Класс В: эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы головки и шейки лучевой кости (у детей)

Класс Г: переломы венечного отростка

Лучевая и локтевая кости соединены на обоих концах у лучезапястного и локтевого суставов капсулами. Межкостная перепонка соединяет обе кости по ходу их диафизов

Переломы диафиза:

Класс А: переломы лучевой кости

Класс Б: переломы локтевой кости

Класс В: комбинированные переломы лучевой и локтевой костей

Переломы дистального отдела предплечья:

Класс А: разгибательный тип (переломы Коллиса)

эпифизеолиз дистального эпифиза лучевой кости, разгибательный тип у детей сгибательный тип (переломы Смита)

Класс Б: дорсальный краевой перелом I типа (переломы Бартона)

переломы шиловидного отростка лучевой кости II типа (переломы Гетчинсона)

— Также рекомендуем «Перелом локтевого отростка. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей запястья, предплечья»:

- Перелом ладьевидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом трехгранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом головчатой кости. Диагностика и лечение

- Перелом крючковидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом кости трапеции. Диагностика и лечение

- Перелом гороховидной кости. Диагностика и лечение

- Классификация переломов лучевой и локтевой костей

- Перелом локтевого отростка. Диагностика и лечение

- Переломы головки и шейки лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы венечного отростка. Диагностика и лечение

Источник