Пазуха решетчатой кости перелом

Анатомия

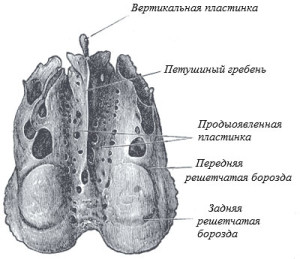

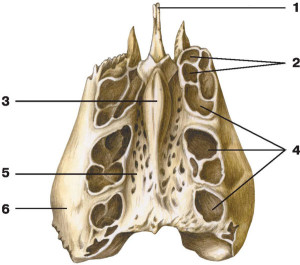

Носо-глазнично-решетчатый комплекс представляет собой совокупность носовой, слезной, решетчатой, верхнечелюстной и лобной костей. Парные носовые кости прикрепляются к лобной кости сверху и лобному отростку верхнечелюстной кости латерально. Решетчатая кость расположена кзади от носовых костей. Решетчатый лабиринт отделяет глазницы латерально от полости носа медиально. Решетчатая ямка образует латеральную крышу решетчатых пазух. Решетчатая пластинка, которая находится примерно на 1 см ниже решетчатой ямки, создает крышу полости носа (рис. 1).

Основной вертикальной опорой носо-глазнично-решетчатого комплекса является лобный отросток верхнечелюстной кости. Основными горизонтальными опорами являются верхние и нижние края глазницы. Если эти опоры нарушены, может произойти разрушение всего комплекса. Отдаленные последствия разрыва носо-глазнично-решетчатого комплекса включают слепоту, телекант, энофтальм, западение средней части лица, ликворный свищ, аносмию, эпифору, синусит и деформацию носа.

Рис. 1. Носо-глазнично-решетчатый комплекс. Обратите внимание, что решетчатая пластинка опускается примерно на 1 см ниже уровня крыши решетчатых пазух (решетчатой ямки) (из Kazanjian VH, Converse JM (eds). Surgical treatment of facial injuries. 3″1 ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1974. С разрешения).

Сухожилие медиального угла глазной щели идет от переднего и заднего слезных гребней и лобного отростка верхней челюсти. Это сухожилие окружает слезный мешок и расходится, становясь претарзальной, пресептальной и круговой мышцами глаза (рис. 2). Нормальное расстояние между углами глазных щелей составляет примерно 30-35 мм. Анатомически оно равно половине расстояния между зрачками или ширине основания крыльев носа (рис. 3). Сухожилие медиального угла глазной щели сохраняет это нормальное расстояние. Поэтому это сухожилие и место его внедрения в кость становятся фокусом реконструкции носо-глазнично-решетчатого комплекса.

Рис. 2. Анатомия сухожилия медиального угла глазной щели. Сухожилие расщепляется вокруг слезного мешка и прикрепляется к переднему и заднему слезным гребням, а также к лобному отростку верхней челюсти. Сухожилие угла глаза расходится, становясь претарзальной, пресептальной и круговой мышцей глаза (из Bergin D, McCord CD. Anatomy relevant to blepharospasm. In: Bosniak 5 (ed.). Advances in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery: Blepharospasm. Philadelphia: Harper 6 Row, 1985).

Рис. 3. Нормальное расстояние между углами глаз равно 30-35 мм. Это примерно соответствует половине расстояния между зрачками и равно ширине основания носа (из Holt JE and HoltGR. Ocular and orbital trauma. Washington DC, 1983. American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery Foundation).

Диагностика

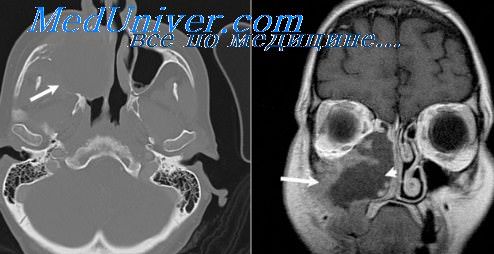

Перелом носо-глазнично-решетчатого комплекса — это, прежде всего, клинический диагноз; однако компьютерные томограммы с малым шагом играют важную роль в определении типа и распространенности повреждения. Нужно сохранять высокую степень настороженности, так как недиагностированные переломы носо-глазнично-решетчатого комплекса часто приводят к деформациям, которые потом чрезвычайно трудно исправлять. После диагностики сопутствующих повреждений, если таковые имеются, необходимо выполнить полное обследование головы и шеи. Обязателен офтальмологический осмотр. Полость носа и любые рваные раны на лице должны быть очищены и обследованы на предмет ликворного свища.

Необходимо оценить целостность сухожилия медиального угла глазной щели, поставив большой и указательный пальцы на медиальные края глазниц и осторожно оттягивая каждое нижнее веко вбок. В норме это движение будет иметь конечную точку, без пальпируемого движения у медиального края глазницы. Для оказания латерального давления на некоторые области, в нос можно ввести надкостничный элеватор. Ослабленное сухожилие медиального угла глаза или медиальное движение стенки глазницы согласуется с переломом носо-глазнично-решетчатого комплекса.

Нужно оценить и документировать телекант, энофтальм, зрачковый рефлекс и подвижность внеглазных мышц. Кости носа следует пропальпировать на предмет крепитации и раздробления. В случае потребности в хирургическом увеличении, надо оценить степень вдавления носа или средней части лица. Полное обследование черепных нервов исключит повреждение тройничного или лицевого нерва. Если имеется значительный разрыв сухожилия медиального угла глазной щели или серьезное подозрение на повреждение слезной системы, ее нужно обследовать. Нужно сделать обезболивание глаза (тетракаин) и носа (кокаин). В нижний ход вводятся тампоны и в глаз закапывается флюоресцеин. Если носослезная система интактна, краситель появится в носу или на тампонах. Наконец, для оценки состояния решетчатой пластинки, лобного кармана/ пазухи, целостности глазницы, степени разрушения носо-глазнично-решетчатого комплекса и сочетающихся ним переломов костей лица делаются осевые компьютерные томограммы с малым шагом.

Классификация переломов

Ключевым компонентом реконструкции носо-глазнично-решетчатого комплекса является центральный костный фрагмент, в который внедряется сухожилие медиального угла глаза. Markowitz и соавт. выдвинули систему классификации, описывающую степень повреждения костей (рис. 4). Переломы I типа представляют собой одиночный, нераздробленный фрагмент без разрыва сухожилия. Переломы II типа включают раздробление центрального фрагмента, но сухожилие остается плотно прикрепленным к определенному фрагменту кости. Переломы III типа нечасты и приводят к тяжелому раздроблению центрального фрагмента с разрушением места внедрения сухожилия угла глаза. Переломы каждого типа подразделяются на односторонние и двухсторонние.

Рис. 4. Классификация переломов носо-глазнично-решетчатого комплекса.

(А) Переломы I типа представляют собой одиночный, нераздробленный фрагмент без разрыва сухожилия медиального угла глаза (слева односторонний; справа двухсторонний).

(Б) Переломы II типа включают раздробление центрального фрагмента без разрыва сухожилия (слева односторонний; справа двухсторонний).

(В) Переломы III типа приводят к тяжелому раздроблению центрального фрагмента с разрывом сухожилия медиального угла глаза (слева односторонний; справа двухсторонний) (из Sargent LA, Rogers GF. Nasoethmoid orbital fractures: diagnosis and management. J Craniomaxillofac Trauma 1999;5(1):19-27. С разрешения).

G. Е. Bradley Strong и Jonathan М. SykesHolt

Переломы лобной пазухи и носо-глазнично-решетчатого комплекса

Опубликовал Константин Моканов

Источник

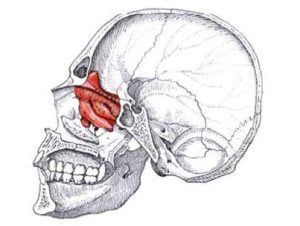

Решетчатая кость в медицинских справочниках по анатомии человека чаще описывается, как элемент среди набора костей черепа. Однако в большей мере она участвует в образовании лицевого скелета. Относится к непарным видам костей, то есть является единственным «представителем» своего рода.

Если рассмотреть череп, то она находится прямо посередине лица, соединяется практически со всеми лицевыми костями. Это один из основных элементов в образовании носовой полости и глазничных впадин. Если элементы черепа не повреждены и анатомия не нарушена, то решетчатая кость не видна.

Строение

Она имеет неправильную кубическую форму, относится к группе воздухоносных костей, так как состоит из пары воздухоносных ячеек. Ее анатомия, которая, кстати, развивается на почве хряща, представлена такими частями:

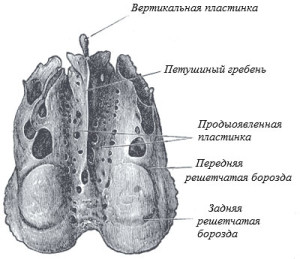

Горизонтальная пластина располагается в верхней части, ее структуру составляют ячейки, через которые пролегают волокна обонятельного нерва. Над пластиной в центральной ее части находится петушиный гребень, в передней части которого расположено слепое отверстие, образованное за счет лобной кости черепа.

Перпендикулярная пластина находится в сагиттальной плоскости и участвует в образовании верхнего отдела носовой перегородки.

Лабиринт расположен по обе стороны верхней части перпендикулярной пластины. Из названия «решетчатый» определяется особенность его строения. Его образуют костные решетчатые ячейки, заполненные воздухом. На срединной стороне лабиринта есть изогнутые костные пластины – это верхняя и средняя носовые раковины. Они увеличивают площадь поверхности слизистой оболочки. Верхним краем раковины крепятся к медиальной стенке ячейки лабиринта, тогда как нижний край свободно свисает вниз.

Далее начинается достаточно замысловатая анатомия носовых ходов. Верхняя и средняя раковины есть у всех, третья раковина – наивысшая – развита слабо. Между основными раковинами находится узкий просвет – верхний носовой ход. Под средней раковиной пролегает средний носовой ход, который снизу ограничен верхним краем нижней носовой раковины. На заднем конце средней раковины расположен крючковатый отросток. Правильная анатомия черепа определяет соединение этого отростка с решетчатым отростком нижней носовой раковины.

С тыльной стороны этого отростка в медиальный носовой ход выпячивается большой решетчатый пузырек – крупная ячейка лабиринта. Между пузырем и отростками просматривается щель, по форме напоминающая воронку. Она так и называется – решетчатая воронка. Это путь сообщения лобной пазухи и среднего носового хода.

Латеральная сторона лабиринта представляет собой тонкую гладкую пластинку, называемую глазничной.

Как было сказано выше, развивается решетчатая кость из хряща. На 16-й неделе появляются первые признаки окостенения в средней носовой раковине. Еще через четыре недели то же происходит в верхней.

К концу первого года жизни признаки окостенения проявляются в петушином гребне и перпендикулярной пластине. У детей возрастов 6-8 лет окостенение почти полностью завершено. Окончательно воздухоносные ячейки будут сформированы к 14-ти годам от роду. Вот такая вот непростая анатомия костей черепа.

Травма кости

Эта кость находится в лицевой части черепа, в области носа. А носовая область, к сожалению, при травмах головы страдает чаще всего (из-за того, что многие ее элементы выступают над поверхностью лицевого скелета). Повреждения, как правило, сопровождаются разрывами слизистой оболочки и появлением подкожной эмфиземы. Припухлость и крепитация лица могут захватывать лобную часть или распространяться на шею. Если повреждены решетчатые артерии, происходит опасное кровотечение в ткани глазницы.

Перелом в этой области классифицируются, как перелом основания черепа. Бывает в 30-50% случаев черепно-мозговых травм. Основными причинами называют:

В черепную коробку попадает воздух и разные возбудители, что может вызвать гнойное воспаление мозговой оболочки. Травмы головы вообще считаются одними из наиболее опасных для жизни. Последствия: от паралича лицевых нервов и повреждений слуха до летального исхода. Воспаление внутри черепа также достаточно опасно. Иногда в результате травмы может наступить полный паралич тела. Все, что сможет пострадавший – слегка пошевелить губами и моргнуть. Это бывает тогда, когда перелом кости сопровождается разрывами нервных волокон, идущими от спины к головному мозгу.

Решетчатая кость пориста, оттого уязвима и легко травмируется. Осколочный перелом опасен тем, что отломки, проникая через решетчатую пластину, попадают в полость черепа, вызывая ликворею.

Перелом глазничной пластины вызывает периорбитальную подкожную эмфизему, чихание вызывает «выкатывание» глазного яблока. Перелом с разрывами обонятельных нервов чревато частичной или полной потерей обонятельной функции.

Симптоматика

Любой перелом кости сопровождается болью, припухлостью, появлением гематомы. Хотя внешние проявления не всегда свидетельство разрыва костных тканей. Но дня травм передней части лица, где расположен нос, характерны и такие признаки травмы:

Лечение

Перед тем, как выбрать соответствующее лечение, специалист проводит тщательную диагностику, чтобы определить характер повреждения. В учет берутся данные анамнеза, первичный осмотр (пальпация и оценка симптомов), инструментальное и лабораторное исследования.

- Сведения о давности травмы, каким образом получена, было ли кровотечение, тошнота и рвота, потеря сознания. Имел ли пациент ранее травмы лица.

- Пальпация поврежденной области, оценка степени отека слизистой и отека мягких тканей. Наличие деформации.

- Общий и биохимический анализ крови, мочи и носовых выделений. Электрокардиограмма.

- Рентгенография дает возможность выявить перелом. Компьютерная томография детализирует область пролегания разрыва и характер смещения отломков. Ультразвуковая эхография позволит уточнить объем травмы. Эндоскопия. В редких случаях – люмбальная пункция.

Первая помощь:

В больнице после постановки диагноза выбирается курс лечения. Заметим, что репозиция отломков проводится не всегда (только при существенной деформации или при закупорке носовых ходов).

Чтобы предотвратить воспаление, борясь с ранней инфекцией, назначаются:

Оперативные меры требуются при наличии: разрывов мягких тканей, поврежденных сосудов и нервных волокон, глубинное осколочное смещение.

После операции рекомендовано стационарное пребывание до десяти дней. Период выздоровления длится от одного месяца и больше. В это время пациенту предписан щадящий режим без нагрузок, кальцинированное питание. После восстановления целостности кости и слизистой оболочки, возможно, будет назначен кратковременный курс применения сосудосужающих назальных капель.

В заключение еще раз настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, не пускать восстановление на самотек. Старайтесь избегать случаев получения серьезных травм лица, да и вообще любых травм. Оставайтесь здоровыми!

Загрузка…

Источник

Признаки травмы решетчатого лабиринта. Огнестрельные ранения полости носаПереломы стенок решетчатого лабиринта трудно обнаружить непосредственно. О них можно судить по симптомам прохождения линии перелома через обе орбиты, а также по интенсивному затемнению решетчатых клеток, происходящему, как и в гайморовой пазухе, вследствие кровоизлияния в них. Только при грубых переломах, когда происходит отрыв лицевых костей от основания черепа, на снимке в лобно-носовой проекции удается обнаружить симптом нарушения непрерывности теневых линий внутренних стенок обеих орбит. Этот диагноз всегда подтверждается специальным (прицельным) боковым снимком, на котором можно видеть линию перелома, проходящую через основание носовых костей и решетчатый лабиринт. Повреждения стенок основных пазух могут происходить при тяжелых переломах основания черепа, большинство которых приводит к летальному исходу. При многоосевом рентгенологическом исследовании основных пазух можно обнаружить нарушение непрерывности контуров и резкое понижение пневматизации пазух вследствие кровоизлияния. В задачу рентгенолога при огнестрельных повреждениях полости носа и его придаточных пазух входит не только диагностика переломов образующих их костей, что осуществляется многоосевым исследованием, но и точное определение локализации инородных тел. имеющее большое значение при операции удаления последних. Хирург должен быть точно ориентирован в отношении топографо-анатомического расположения инородного тела и иметь представление о глубине его залегания внутри самой полости или вне ее. Если на обзорной рентгенограмме тень металлического инородного тела проецируется на полость носа или на одну из его придаточных пазух, это еще не означает, что оно находится внутри полости. Рентгенограмма придаточных пазух носа в подбородочно-носовой проекции, как указывалось выше, столь резко искажает топографо-анатомическое положение тени инородного тела, что ею можно руководствоваться только для грубой ориентировки. За этим снимком должны следовать два, а во многих случаях и три снимка: в прямой лобно-носовой, специальной для лицевого черепа боковой и аксиальной проекциях при перпендикулярных к пленке направлениях центрального луча. Эти три типичные проекции в большинстве случаев дают правильное представление о глубине залегания инородного тела и о его топографическом соотношении к важным анатомическим деталям черепа.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, металлические инородные тела чаще всего попадали в гайморову пазуху и решетчатый лабиринт, а иногда через последний проникали в основную пазуху. Мы наблюдали больного, получившего ранение небольшим осколком мины в область нижнего края правой орбиты. Рентгенологически удалось доказать, что осколок прошел наискось через весь решетчатый лабиринт на противоположную сторону и застрял в левой основной пазухе. Правый глаз при этом поврежден не был. Осколок находился в основной пазухе 7 лет, после чего самопроизвольно выделился при чихании. Большой интерес для хирурга-отоларинголога представляет рентгенодиагностика при инородных телах, проникших через пазухи или мягкие ткани черепа в суббазальную область его. Не только крупные осколки или пули, но и сравнительно мелкие осколки снарядов и мин, обладающие большой живой силой, могут проникать под основание черепа, пробивая на своем пути тонкие костные стенки полости носа и пазух или мягкие ткани головы. Проникшие в крылонебную ямку крупные осколки н пули, требовавшие удаления, находились в непосредственной близости от задней стенки гайморовой пазухи, о чем можно было точно судить по снимкам, снятым в боковой и аксиальной проекциях. Оперативное удаление таких инородных тел легко и успешно производилось через гайморову пазуху путем вскрытия передней и задней ее стенок. Крупные осколки могут длительно оставаться в полости носа, если они частично находятся в гайморовой пазухе. Мы наблюдали двух больных, у которых крупный осколок мины в течение многих лет оставался застрявшим во внутренней стенке гайморовой пазухи, выступая в полость носа примерно на одну треть. Эти соотношения удалось установить с помощью многоосевого рентгенологического исследования. В обоих случаях инородное тело в момент вскрытия гайморовой пазухи незаметно для больного проскочило в носоглотку и было обнаружено на следующий день при просвечивании в толстой кишке. При таком топографическом положении инородных тел следует перед операцией производить больному заднюю тампонаду носоглотки во избежание попадания инородного тела в дыхательные пути. В заключение следует подчеркнуть, то зпачение, которое может иметь метод томографии как в рентгенодиагностике травматических повреждений костей, образующих полость носа и его придаточные пазухи, так и в уточнении глубины залегания металлических инородных тел при огнестрельных ранениях. — Также рекомендуем «Рентгенодиагностика болезней уха. Рентгенография височной кости» Оглавление темы «Рентгенография полости носа и височной кости»: |

Источник