Патологический перелом тела th12

Причиной патологического перелома позвонка являются деструктивные костные процессы различной этиологии. Особенность таких травм заключается в том, что кость ломается при обычных бытовых нагрузках или минимальном внешнем воздействии. Это может произойти при наклонах, подъеме небольшого груза, кашле, во время длительной ходьбы, при похлопывании человека по спине.

Точный диагноз выставляется после инструментального обследования. Часто победить недуг можно только с помощью хирургического вмешательства.

Почему происходит патологический перелом

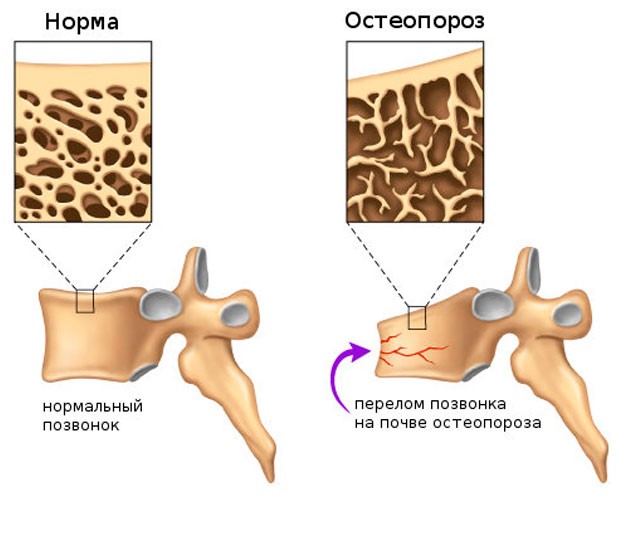

Чаще всего повреждения позвоночника любой локализации обусловлены остеопорозом, для которого типичны ускоренная деминерализация и замедленный остеосинтез. К патологическим переломам тел позвонков могут привести различные болезни, сопровождающиеся резорбцией костей или грубыми нарушениями метаболизма, в том числе в элементах скелета.

Разрушение позвонков происходит по следующим причинам:

- метастазы злокачественных опухолей различной локализации;

- формирование кисты, гемангиомы в толще кости;

- доброкачественные новообразования хрящевой ткани;

- гиперфункция щитовидной железы;

- остеомиелит различной этиологии, в том числе обусловленным туберкулезом, сифилисом;

- гельминтозы (эхинококкоз);

- длительный прием различных лекарств;

- врожденные нарушения костного формирования;

- выраженный авитаминоз, особенно нехватка витамина D;

- болезни крови;

- аномалии строения позвоночника.

Обычно повреждения костей, связанные с остеопорозом, происходят у пожилых людей, на фоне половой гипофункции.

Локализация повреждений

Патологическим переломам подвержены различные позвоночные сегменты, но чаще повреждаются нижнегрудной отдел и поясница, так как они испытывают максимальную нагрузку в процессе жизнедеятельности. Наибольший процент костных разломов относится к компрессионной разновидности. Возникновение компрессионного перелома позвоночника свидетельствует об осложнении остеопороза, достигшего критической стадии. На этом этапе болезни такие травмы встречаются у каждого пятого пациента.

Характерным признаком перелома считается уменьшение высоты тела позвонка, выявляемое на рентгене. Именно этот симптом положен в основу определения степени поражения. При первой степени позвонок уменьшается в высоте на 35%, при второй его высота становится меньше в 2 раза, при запущенных стадиях ее уменьшение превышает 50%.

Более уязвимы передние отделы тела позвонка. Они разрушаются быстрее, чем задние отделы, поэтому постепенно позвонок становится клиновидным.

Признаки патологии

Проявления перелома тела позвонка: боль в области позвоночника, где локализуется повреждение, ограничение объема активных и пассивных движений в пораженном вертебральном отделе.

При осмотре выявляется: отечность кожи, иногда — подкожные кровоизлияния в области травмы.

Особенность: болевой синдром плохо поддаются действию обезболивающих и противовоспалительных средств, хотя часто носит умеренный ноющий характер. Может длиться 1—2 месяца, постепенно уменьшаясь и переходя в постоянное ощущение дискомфорта в спине. Это ведет к невротизации пациента, нарушению сна, раздражительности.

Если перелом затрагивает спинно-мозговой канал и повреждается спинной мозг, он считается осложненным. Смещение костных отломков делает клинику более яркой, так как происходит давление на костный мозг и нервные корешки. Это приводит к выраженным неврологическим расстройствам, характер которых определяется уровнем поражения.

Специфические симптомы, помогающие установить локализацию травмы:

- Шейный отдел — боли в области шеи, иррадиирующие в затылок. При давлении костных отломков на спинной мозг беспокоят головные боли, головокружение, шум в ушах, икота, затрудненное глотание. Возможны остановка дыхания и сердечной деятельности, грубые двигательные расстройства.

- Грудной отдел — болевой синдром в межлопаточной области, при осмотре резкое напряжение мышц, деформация позвоночника, возможно рефлекторное напряжение мышц живота. Осложненная форма приводит к нарушениям дыхательной функции, чувствительности и физиологических отправлений, параличу конечностей, потери сознания.

- Поясничный отдел — вследствие боли пациент стремится не двигаться и лежать на спине. При компрессии нервных структур развиваются нарушения тазовых органов, паралич ног.

- Крестцово-копчиковый отдел — выраженная боль, иррадиирующая в ягодицы, ноги и прямую кишку.

Способы выявления повреждения позвоночника

Особенное внимание врач уделяет обстоятельствам получения травмы. Важно установить причину повышенной ломкости костей.

Осуществляется осмотр пациента. При наличии в анамнезе ранее перенесенных переломов тел позвонков или длительного протекания остеопороза формируется кифоз, нередко с боковым искривлением. Кроме деформации спины, возможно обнаружение гематом и отека в пострадавшей области.

Врач-травматолог выявляет боли при пальпации, усиливающиеся при попытках пациента привстать или повернуться. Объем пассивных движений также резко ограничен из-за выраженной болезненности.

При появлении неврологического дефицита обязательно проводится консультация соответствующего специалиста, который назначит необходимое лечение.

Лабораторные методы:

- общий анализ крови — умеренные воспалительные изменения, в том числе лейкоцитоз, повышение СОЭ, возможны проявления анемии;

- биохимический анализ крови — колебания уровня кальция, увеличение щелочной фосфатазы, изменения белковых фракций;

- анализ мочи — наличие кальция и метаболитов коллагена, входящего в состав костного каркаса.

В срочном порядке проводится рентгенография. С ее помощью уточняется не только локализация травмы и ее выраженность, но и наличие костной резорбции, которая послужила возможной причиной повреждения. Часто диагноз перенесенного перелома выставляют при обнаружении костной мозоли.

Для нейровизуализации и оценки повреждения не только костной ткани, но и спинного мозга проводят магнито-резонансную томографию. Уточнить локализацию перелома и степень разрушения позвонков позволит компьютерная томография.

Оценить состояние костно-мозгового канала и его содержимого можно с помощью миелографии.

Определить степень деминерализации поможет рентгеновская денситометрия. Она в обязательном порядке проводится при подозрении на остеопороз, особенно в пожилом возрасте.

Для выявления костных метастазов применяется сцинтиграфия — введение радиоактивных изотопов.

Стратегия лечения

При подозрении на перелом позвонков, родственники или окружающие должны немедленно вызвать Скорую Помощь для срочной доставки человека в отделение травматологии и ортопедии. Очень важна правильная транспортировка на жестких носилках с максимальной осторожностью и надежной фиксацией пострадавшего отдела позвоночника. Желательно предварительно ввести обезболивающий препарат.

Терапия является комплексной, включает лекарственное воздействие, физиотерапию, при необходимости активную помощь ортопедов и нейрохирургов.

Как правило, применяются строгая иммобилизация — постельный режим с использованием ортопедической кровати, корсетов, в том числе воротника Шанца при переломах шейного отдела позвоночника. При разрушении нескольких позвонков или наличии осложнений проводят скелетное вытяжение.

Главная задача специалиста при выявлении патологического перелома — установить основное заболевание, которое спровоцировало такую опасную травму. Ведь терапия должна быть направлена именно на этиологию повышенной хрупкости костей.

Если травма произошла вследствие остеопороза, врачи стационара срочно назначат лечение, одновременно направленное на заживление повреждения и остановку дальнейшего костного разрушения. Экстренная терапия особенно нужна при появлении неврологических расстройств, чтобы помочь человеку избежать серьезных угроз для здоровья и жизни.

Медикаментозное воздействие

Консервативное лечение может быть самостоятельным методом или применяться как дополнительная мера при подготовке к операции и в реабилитационном периоде после нее. При выборе метода терапии учитывают степень разрушения позвонка, возраст пациента, наличие сопутствующих болезней, распространенность процесса.

Необходимым компонентом лечения является применение лекарственных средств. Для снятия болей и уменьшения сопутствующего воспаления используют препараты следующих групп:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- анестетики;

- глюкокортикостероидные гормоны коротким курсом;

- инфузионная терапия (Гемодез, Реополиглюкин) — для нормализации реологии крови и кровоснабжения пораженного вертебрального отдела;

- сосудистые препараты — для улучшения микроциркуляции в костной ткани;

- антиоксиданты — для обрыва процесса окислительного стресса.

Пациента следует предупредить о необходимости активного и продолжительного лечения.

Оперативное вмешательство

Хирургические способы воздействия играют ведущую роль. Обычно это вынужденная мера, особенно при поражении костей онкологической этиологии.

При разрушении более половины тела позвонка его удаляют. Также операция показана при безрезультатности консервативных мер, при воздействии костных фрагментов на межпозвонковое отверстие и нервный корешок, что приводит к неврологической симптоматике.

Затем проводится вертебропластика для восстановления прочности позвонка и его фиксации: используют специальный цемент или костный аутотрансплантат. Происходит стабилизация пострадавшего отдела, сам позвонок становится выше и крепче, реабилитация пациента ускоряется. Метод считается безопасным и эффективным.

Применяется реконструктивное вмешательство — вживление металлических имплантов или укрепление костей с помощью пластин, штифтов.

Как проходит реабилитация

В восстановительном периоде применяются следующие оздоровительные методики:

- Физиопроцедуры — электрофорез с растворами противовоспалительных, сосудистых средств, кальцийсодержащих препаратов. Также используют импульсную электротерапию. В стадии заживления переломов эффективны магнитотерапия и теплолечение с использованием целебных грязей.

- Лечебная физкультура — в минимально допустимом объеме проводится даже на этапе иммобилизации. Это хорошая профилактика образования пролежней, стимул к восстановлению тонуса мышц и функций суставов.

- Осторожный массаж с целью расслабления мышц и улучшения кровоснабжения пострадавших тканей.

После выписки из стационара пациент получает длительные курсы кальцийсодержащих препаратов, хондропротекторов, витамино-минеральных комплексов. Необходимо регулярно выполнять назначенный курс лечебной физкультуры с постепенным увеличением нагрузок по согласованию с наблюдающим доктором.

Специалисты научат делать самомассаж, он также является хорошим подспорьем в процессе реабилитации в домашних условиях. Часто требуется помощь психотерапевта и назначение антидепрессантов.

Пациент должен понимать, что после перенесенного компрессионного перелома позвонка нужно поменять образ жизни и питание. Рацион следует обогатить минералами, легко усвояемыми белками, витаминами. Важно отказаться от вредных привычек.

Негативные последствия

Патологические переломы тел позвонков могут навсегда приковать человека к постели и сделать его глубоким инвалидом. При этом развиваются пролежни, хроническая сердечная недостаточность, застойные пневмонии.

Другими осложнениями являются следующие проблемы:

- Нестабильность пострадавшего отдела позвоночника, что ведет к стойкому ограничению его подвижности и функциональности.

- Неврологические расстройства. Их характер зависит от локализации перелома и обусловлен повреждениями костными обломками спинного мозга и нервных корешков, отходящих от него. Часто наблюдаются двигательные и чувствительные нарушения, сбои в работе вегетативной системы, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией.

- Снижение роста, изменение осанки и походки.

- Нарушение физиологического состояния соседних позвонков и их постепенная деформация.

Меры предотвращения патологических переломов

Необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, включающую лабораторные и инструментальные методы обследования. Особенно это касается пожилых людей, наиболее подверженных остеопорозу. Осмотр врачей разных профилей поможет диагностировать различные отклонения в состоянии здоровья и начать своевременное лечение.

Чтобы избежать переломов, обусловленных остеопорозом, нужно отрегулировать питание, вести активный и здоровый образ жизни, принимать витамины, обогащенные кальцием и другими минералами.

Ответы на вопросы

Возможен ли благоприятный исход патологического перелома позвонка?

Благоприятный прогноз обеспечивается своевременным обращением, грамотной транспортировкой в стационар, комбинированной терапией и тщательным выполнением врачебных рекомендаций после выписки.

Как отличить переломы тел позвонков при онкологии от повреждений, обусловленных остеопорозом?

Метастазы чаще имеют множественный характер, поражая позвонки различных отделов. Остеопороз вызывает переломы наиболее нагружаемых сегментов позвоночника.

Кто лечит?

Первую помощь оказывает врач, приехавший на вызов. При невыраженном болевом синдроме пациент может перенести перелом на ногах, считая боль проявлением остеохондроза или утомления. Но затянувшееся недомогание заставит его обратиться к участковому терапевту, который назначит все необходимые обследования и консультации узких специалистов, в том числе невролога, онколога и ревматолога, эндокринолога.

Какие отделы позвоночника чаще подвергаются оперативному вмешательству?

Это зависит от степени разрушения элементов позвоночника, но по медицинской статистике чаще оперируются пациенты с переломами в поясничном отделе.

Заключение

Возникновение патологического перелома позвонка имеет разную этиологию. Нередко причиной является запущенная стадия остеопороза, или прогрессирующей деминерализации костей. Перелом ухудшает состояние пациента, иногда приводя к инвалидности. Чтобы не допустить таких серьезных осложнений, важно своевременно лечить основное заболевание.

Источник

Благодаря минимальной подвижности грудной отдел позвоночника подвергается переломам не так уж и часто. Но для такой разновидности травмы существует свыше десятка причин, а её последствия могут быть очень тяжкими. Особая бдительность необходима для всех, кому за 50. Тупая назойливая боль в спине нередко оказывается признаком компрессионного перелома позвоночника в грудном отделе.

Самые уязвимые позвонки

Масса и размер позвонков грудного отдела по нарастающей увеличиваются от 1 к 12. И чем ближе позвонок к пояснице, тем он крупнее. Но несмотря на что th11 и th12 из всего отдела самые крупные, они же и самые уязвимые, потому как служат опорой для всей грудной клетки. К тому же именно в этом сегменте происходят самые сложные механические перемещения. Как следствие, компрессионный перелом встречается чаще всего на границе перехода грудного отдела в поясничный: в промежутке между th11 и L2 (второй сверху поясничный позвонок). Десятый и одиннадцатый — вторые по частоте повреждений, а компрессионные переломы 3, 5, 6, 7, 8 и 9 происходят достаточно редко.

Механизм компрессии

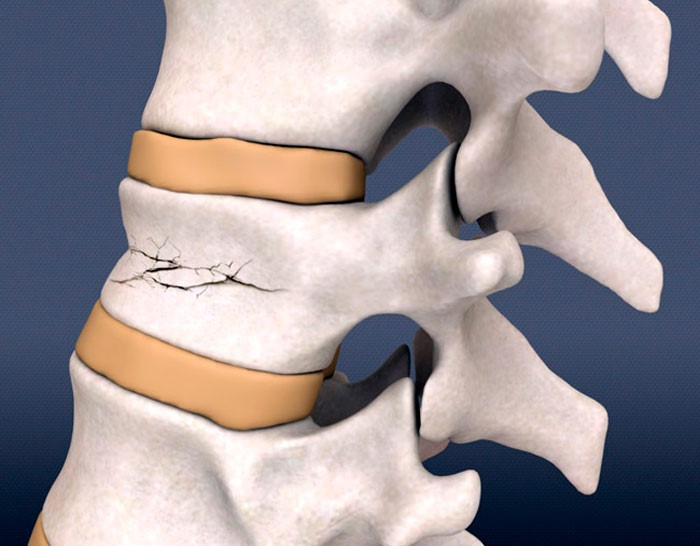

Под воздействием травмирующего фактора тело позвонка утрачивает свою целостность. В результате повреждённый позвонок клиновидно деформируется, своей массой его начинает сдавливать верхняя группа сегментов, а сам пострадавший сегмент давит на нижние. Возникает компрессия, из-за чего сужаются межпозвоночные диски, передавливаются нервные окончания, происходит опорная дисфункция всего позвоночника. При этом часто страдает спинномозговой канал. В этом отношении особо опасна нестабильная форма перелома, при которой отломки смещаются.

Причины компрессионного перелома грудного отдела позвоночника

Компрессионный перелом 7, 8 и 12 грудного позвонка не всегда предполагает всевозможные травмы в качестве первопричины. Спровоцировать нарушение целостности тела или отростка в позвоночном сегменте в той или иной мере способны такие внутренние патологии:

- слабость структурных тканей межпозвоночных дисков;

- смещение межпозвоночных дисков;

- хронический сифилис;

- туберкулёз костей или лёгочная форма;

- поражение позвоночника метастазами злокачественной опухоли;

- гнойное поражение костей остеомиелитом;

- патологическая хрупкость костей при остеопорозе;

- врождённое недоразвитие позвоночных структур;

- возрастные дегенеративные изменения в костных тканях;

- патологии метаболизма;

- гемангиома th12.

Травматический фактор подразумевает следующие ситуации:

- удар о воду в процессе ныряния;

- падение либо приземление на ноги с высоты;

- подъём тяжестей;

- спортивные и производственные травмы;

- дорожно-транспортные аварии и несчастные случаи;

- падение на спину или на ягодицы;

- удары в спину во время драки.

Виды компрессионного перелома

Компрессионный перелом th6, th7 и th12 разделён по нескольким категориям в зависимости от вторичных осложнений, степени компрессии и характера перелома.

По степени компрессии

Лёгкая — высота позвонка уменьшена на одну треть, целостность сегмента в сохранности, внутренние органы не задеты.

Средняя — высота позвонка меньше наполовину, целостность повреждена, спинномозговой канал и внутренние органы в сохранности.

Тяжёлая — высота изменена более чем на 50%, тело позвонка существенно деформировано, повреждён спинной мозг и задеты органы, позвоночник нестабилен.

Критическая — сегменты сильно разрушены, позвоночник дестабилизирован, внутренние органы и спинномозговой канал значительно повреждены.

По вторичным осложнениям

Обычный компрессионный перелом грудного отдела позвоночника — глубинные структуры позвоночника не повреждены.

Осложнённый — в результате компрессионного перелома тела th12 в спинном мозге и окружающих его структурах и тканях отмечается прогрессивное развитие патологических процессов.

По характеру перелома

Компрессионно-отрывной — передневерхняя часть позвонка оторвана от тела. Нередко повреждена продольная связка из-за смещения оторванной части вперёд или вниз. В ряде случаев от позвонка отрываются сразу несколько составляющих.

Клиновидный перелом — стабильная форма перелома. Ввиду разрушения надкостницы и губчатого вещества позвонок клинообразно сжимается. Узкая часть при этом направлена к внутренним органам.

Осколочный — нестабильная травма с повреждённой верхней замыкательной пластинкой, внутренней структурой тела и межпозвоночным диском. Позвонок разрушен на несколько составляющих, которые под давлением межпозвоночных дисков отдалены друг от друга. Не исключаются повреждения спинного мозга из-за травмирования задней стенкой сегмента позвоночного канала.

Симптомы

Компрессионный перелом не всегда отличается интенсивной болезненностью. Иногда пациент жалуется лишь на определённые сложности с изменением положения тела. Это самая лёгкая степень, при которой боль усиливается при незначительном нажиме на темя пострадавшего и в положении стоя. Пальпация в повреждённой области тоже болезненна.

Во всех остальных случаях тяжесть состояния зависит от степени компрессии. Каждый из признаков компрессионного перелома позвоночника грудного отдела может быть как изолированным, так и в комплексе с несколькими:

- ярко выраженная деформация на участке перелома;

- интенсивная боль в зоне повреждения в покое и при малейших движениях;

- волнообразный характер боли с периодами облегчения;

- иррадиация между лопаток, в сердце или живот;

- потеря сознания на фоне болевого шока;

- общая слабость и головокружение;

- при разрушенных нервных окончаниях — мышечная слабость в конечностях вплоть до паралича;

- образование подкожной гематомы и отёка в месте перелома;

- хруст или потрескивания в позвоночнике;

- частичная или временная остановка дыхания в случае перелома th10;

- мышечная боль в спине;

- дисфункция органов таза и нижних конечностей при оскольчатом переломе и разрушении позвонка на несколько фрагментов.

Если причина компрессии не травматического характера, боль обычно умеренная и не всегда чётко локализована. Такие симптомы перелома особенно распространены при компрессиях на фоне дисплазии, разрушении позвонка метастазами или в результате остеопороза.

Первая помощь

Неосторожные действия по отношению к пострадавшему при компрессионном переломе могут обернуться тяжёлыми и даже необратимыми последствиями. Чтобы не усугубить компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, первая помощь должна быть предельно грамотной.

Правила транспортировки и первой помощи

- Прежде чем как-либо перемещать пострадавшего, его укладывают лицом вниз на ровную твёрдую поверхность.

- Чтобы предотвратить вероятное повреждение спинномозгового канала, любое сгибание позвоночника недопустимо.

- Самостоятельно вправлять повреждённый сегмент категорически не разрешается.

- Не позволять пострадавшему принимать положение сидя или вставать.

Диагностика

Правильный алгоритм последующего лечения можно разработать по результатам максимально информативного обследования. Необходимо выяснить какой позвонок разрушен, в какой степени, сколько всего позвонков пострадало и задет ли спинальный канал или нервы.

Степень компрессии, а также наличие или отсутствие сопутствующих повреждений покажет рентген в двух проекциях: прямо и сбоку. Для достоверной оценки состояния спинного мозга, связок и межпозвоночных хрящей пациенту необходим результат МРТ или компьютерной томографии. Исключить или обнаружить новообразования можно тоже с помощью этих методик.

При подозрениях остеопороза как причинного фактора с помощью остеоденситометрии важно исследовать минеральную плотность и показатели костной массы.

Лечение

Как лечить компрессионный перелом? Схема лечения перелома предопределяется степенью тяжести компрессии. Для лечения лёгкой степени может оказаться достаточным сочетание анальгетиков с ограниченной подвижностью позвоночника. Но коррекция при значительном осколочном переломе с повреждением спинного мозга возможна исключительно хирургическим способом.

Консервативное

Компрессионный перелом грудного отдела позвоночника предусматривает обезболивающие противовоспалительные средства в виде инъекций, наружно или перорально. Из этой группы широко применяются: Кетопрофен, Мовалис, Нимесулид и Диклофенак. Сильная боль у взрослых купируется новокаиновыми или же лидокаиновыми блокадами, а также некоторыми наркотическими анальгетиками при сочетании у пациента низкого болевого порога с высокой интенсивностью боли.

Препараты с кальцием, хондропротекторы и витаминные комплексы показаны для регенерации и уплотнения костной ткани. В некоторых случаях дополнительно уместна гормональная терапия.

Лечение компрессионного перелома позвоночника грудного отдела проходит наряду с максимальной обездвиженностью повреждённого сегмента. С этой целью применяется специальный ортопедический корсет, который минимизирует давление на нервные окончания и оболочку спинномозгового канала. Позвоночник надёжно фиксируется, предотвращая возможность смещения. В качестве такого фиксатора может быть корсетный пояс, тканевый реклинатор или жёсткий корректор осанки.

Сколько ходить в корсете при переломе 12 позвонка заранее предугадать невозможно, но в ряде случаев этот срок составляет 3 или даже 4 месяца. На этот период для пациента категорически запрещены какие-либо физические нагрузки, привычная активность и поднятие тяжёлых предметов.

При более сложной компрессии перед фиксацией корсетом может понадобиться одномоментное вправление или вытяжение позвоночника. Вытяжка происходит за счёт собственного веса. Пациент лежит головой на приподнятой вверх части кровати, зафиксированный подмышечными лямками к спинке. Продолжительность подобной позиции порой занимает до 1,5 месяцев, после чего пострадавший надевает корсет-реклинатор. Подобная форма лечения приемлема только для неосложнённого перелома тела позвонка или его краевой части.

Дополнительная симптоматическая терапия при сопутствующих осложнениях той или иной степени тяжести может включать антибиотики, антикоагулянты, ноотропы, сосудорасширяющие препараты и стероидные гормоны.

Хирургическое

Открытое устранение деформации хирургическим методом актуально при нарастающих симптомах сдавления спинного мозга. Вмешательство также необходимо, если компрессионный перелом грудного отдела позвоночника не был излечен консервативными методами. Тяжёлая степень компрессии требует восстановления обычного объёма сегмента. Для этого применяются несколько способов, из которых для каждого пациента подбирается наиболее оптимальный.

Баллонная кифопластика

Для стабилизации и укрепления разрушенного позвонка в его тело вводится специальный баллонный имплант, который постепенно наполняется воздухом. Таким образом восстанавливается прежняя высота позвонка и фиксируется введённым в полость баллона костным цементом.

Вертебропластика

Костный цемент вводится в тело повреждённого позвонка транспедикулярно при помощи металлической иглы. Позвонок заполняется раствором, стабилизируется и возвращает прежний объём. При остеомиелите такая методика не применяется и категорически противопоказана.

Имплантация

Открытая операция, применяемая при значительном оскольчатом разрушении. Извлекаются отломанные фрагменты, тело позвонка замещается сетчатым имплантом и фиксируется на отростках титановой стяжкой.

Реабилитация

По окончании основного лечения компрессионного перелома грудного отдела позвоночника наступает довольно длительный период реабилитации. Основные задачи на этом этапе — восстановить полноценный костный метаболизм и утраченный мышечный тонус корсета грудного отдела. Этим объясняется необходимость в курсе физиопроцедур и специальной лечебной гимнастики.

Лечебная физкультура

Комплекс восстановительных упражнений подбирается и согласуется с лечащим врачом. Для исключения грубых технических ошибок процесс проходит под контролем инструктора ЛФК или реабилитолога. Все движения в комплексе должны соблюдать щадящую амплитуду и сохранять максимальную плавность.

Первый этап ЛФК можно начинать не ранее, чем спустя 10 дней после травмы. Исходное положение — лёжа на спине, продолжительность занятия не должна превышать 10 минут. Упражнения заключаются в следующем:

- диафрагмальное дыхание;

- сжатие и разжатие пальцев конечностей;

- сгибание и разгибание рук в локтях;

- попеременное напряжение и расслабление спинных мышц;

- скользя стопой по поверхности, попеременное сгибание ног в коленях;

- натяжение носка стопы в направлении «на себя»;

- круговые вращения кистями и стопами.

Второй этап гимнастики разрешается начинать по прошествии месяца после травмы. Большинство упражнений направлены на укрепление плечевых мышц, нормализацию кровообращения в повреждённой зоне и создание крепкого мышечного корсета. Продолжительность каждого занятия составляет 20 минут. Примерный перечень упражнений:

- поочерёдное отведение в стороны ног;

- в сочетании с движением рук повороты головой влево и вправо;

- приподнятие головы вместе с плечами;

- имитация езды на велосипеде ногами;

- прогибание груди, опираясь на локти;

- сгибание и разгибание рук с разведением в стороны;

- сгибание в колене ноги с выпрямлением вверх.

Переход к 3 этапу можно начать через 1,5 месяца после перелома. Упражнения предназначены для повышения подвижности позвоночника и улучшения координации. Физическая нагрузка и продолжительность занятия увеличиваются. Некоторые упражнения включают действие с отягощением и вовлечением разных мышечных групп. Ряд упражнений выполняется с исходного положения стоя на четвереньках или коленях.

На последнем 4 этапе в комплекс включаются наклоны назад в положении стоя, полуприседания с выпрямленной ногой, перекат с пятки на носок, удерживаясь руками за опору. Длительность занятия — 30 минут.

Физиопроцедуры

УВЧ — Благодаря процедуре в локализации разрушенного позвонка купируется боль, восстанавливается полноценное кровообращение и обмен веществ в костной структуре.

Электрофорез — применяется как на фоне основного лечения, так и в период реабилитации. Предназначен для ускорения костного метаболизма, насыщения поражённой зоны макро- и микроэлементами. В качестве основы используются: эуфиллин, кальциевые соли, новокаин и никотиновая кислота.

В некоторых случаях по индивидуальным показаниям дополнительно назначается индуктометрия или криотерапия. Но для необходимого воздействия на позвонки электрофореза и УВЧ чаще всего бывает вполне достаточно.

Осложнения и последствия

Последствия компрессионного перелома вне зависимости от его степени так или иначе, но проявляются. При этом временной интервал между непосредственно травмой и первыми признаками осложнений может составить от нескольких дней до нескольких месяцев. Большое значение имеет своевременность и качество лечения перелома грудного отдела позвоночника.

В результате строгого и продолжительного постельного режима могут образоваться пролежни, а также застойные явления в лёгких и изнуряющие запоры.

На фоне посттравматической нестабильности сломанного 12 позвонка нередко формируются межпозвоночные грыжи, развивается остеохондроз, происходит дегенерация костной ткани и межпозвоночного диска. В особенно сложных случаях появляется угроза паралича.

Сужение позвоночного канала чревато утратой чувствительности в конечностях, онемениями, хронической болью и слабостью в мышцах.

Деформация позвоночника по кифотическому типу (горб) возникает в результате расхождения остистых отростков и прогрессивного разрушения позвонка. Такая ситуация неизбежна при отсутствии диагностики перелома и необходимого адекватного лечения компрессионного перелома 12 позвонка.

Если осколками оказались задеты спинной мозг и нервные корешки, не исключён полный или частичный паралич в конечностях.

Прогноз и профилактика

Прогноз излечения позвонка грудного отдела наиболее благоприятен при лёгкой степени компрессии. Во всех остальных случаях компрессионный перелом грудного отдела позвоночника не всегда предполагает полное восстановление. Осложнения варьируются от незначительных до существенных и смертельно опасных. В силу этого регулярные обследования с помощью рентгена необходимы в течение нескольких лет после компрессионного перелома позвонков грудного отдела.

Вся основная профилактика перелома грудных позвонков заключается в избегании травм, адекватном сопоставлении собственных возможностей с планируемыми нагрузками и своевременном обращении за помощью. В привычный рацион питания регулярно вводите продукты, богатые кальцием, цинком и витамином D. Хронические заболевания костной системы всегда лечите на начальных этапах, пока структура кости не приступила к самопроизвольному разрушению.