Патогенез перелома бедренной кости

Переломы

шейки бедренной кости.

В зависимости от уровня повреждения

шейки бедра переломы делятся на

субкапитальные, при которых плоскость

перелома проходит на месте или вблизи

перехода головки в шейку; интермедиарные

(трансцервикальные), при которых линия

перелома располагается в средней части

шейки бедренной кости и базальные

переломы, проходящие в области основания

шейки бедра.

Переломы

шейки бедренной кости в молодом и среднем

возрасте происходят обычно при приложении

значительной физической силы, например

при падении с высоты, автомобильных

авариях и т.п. У лиц пожилого и старческого

возраста для возникновения аналогичных

повреждений бывает достаточно

незначительного воздействия, чаще при

аддукционном механизме травмы (падении

на бок), реже — при абдукционном механизме

(опора и падение с разведенными ногами).

Иногда для возникновения повреждения

этих переломов у лиц пожилого и старческого

возраста достаточно споткнуться и

упасть на ровном месте. Часто для

возникновения перелома достаточно

неудачного поворота в постели или

другого резкого движения. При аддукционном

переломе за счет приведения дистального

фрагмента шеечно-диафизарный угол

уменьшается, возникает coxa vara. При

абдукционном — дистальный фрагмент

отведен кнаружи, шеечно-диафизарный

угол увеличивается (coxa valga) или практически

не изменяется. В большинстве случаев

при абдукционном переломе происходит

вколачивание дистального отломка в

центральный, и такой перелом называется

вколоченным

Латеральные

или вертельные переломы бедренной

кости.

Механизм возникновения данных повреждений

такой же, как переломов шейки бедра.

Клиническая картина заболевания

Переломы

шейки бедренной кости.

1.

Больной предъявляет жалобы на боль в

области тазобедренного сустава, которая

локализуется под пупартовой связкой.

Боль усиливается при пальпации. При

попытке произвести пассивные и активные

движения, а так же при осевой нагрузке

бедра или шейки (поколачивание по пятке

выпрямленной конечности или по области

большого вертела) боль резко усиливается.

2.

Характерной является наружная ротация

поврежденной конечности, о которой

можно судить по положению надколенника

и переднего отдела стопы. При чрезвертельных

переломах ротация особенно выражена,

и наружный край стопы нередко касается

плоскости стола, медиальные переломы

сопровождаются меньшей наружной

ротацией, а при вколоченных абдукционных

медиальных переломах она может вовсе

отсутствовать.

3.

Больной не в состоянии поднять и удержать

выпрямленную в коленном суставе ногу.

При попытке поднять поврежденную

конечность пятка скользит по поверхности

кровати (положительный симптом «прилипшей

пятки»).

4.

Отек и гематома в области большого

вертела обычно возникают через несколько

дней и характерны для латеральных

переломов. При медиальных переломах

отмечается усиление пульсации бедренной

артерии под пупартовой связкой

(положительный симптом С. С. Гирголава),

так как бедренная артерия находится на

передней поверхности тазобедренного

сустава и при переломе шейки бедра

периферический отломок ротируется

кнаружи и приподнимает её.

5.

При вертельных переломах со смещением,

а также при медиальных переломах с

формированием варусного положения

бедра отмечается укорочение конечности

до 3-4см., которое называют надацетабулярным.

6.

При переломах со смещением большой

вертел находится выше линии Розер-Нелатона,

выявляется нарушение равнобедренности

треугольника Бриана.

При

вколоченных переломах ряд перечисленных

симптомов (укорочение и ротация

конечности, симптом «прилипшей пятки»)

выражены слабо или отсутствуют. Больной

может самостоятельно ходить. Окончательно

определить характер повреждения помогает

рентгенологическое исследование.

Латеральные

или вертельные переломы бедренной

кости.

Клинические проявления при вертельных

переломах сходны с таковыми при переломах

шейки. Чрезвертельные переломы нередко

многооскольчатые с отрывом малого

вертела.

Переломы

большого и малого вертела.

Отмечается местная болезненность,

ограничение или полное отсутствие

активного отведения бедра. Решающее

значение имеет рентгенологическое

обследование.

При

незначительном смещении отломков,

которое часто отмечается в случае прямой

травмы, лечение сводится к иммобилизации

конечности в положении отведения в

течение 6 недель. При отрывных переломах

со смещением отломков проводится

открытая репозиция и фиксация фрагментов

бедра шурупами.

Изолированные

переломы малого вертела встречаются

исключительно редко и возникают в

результате резкого сокращения

подвздошно-поясничной мышцы. Клинически

данное повреждение сопровождается

болью в проекции малого вертела,

усиливающейся при сгибании бедра в

тазобедренном суставе под углом более

90°.

Переломы

диафиза бедренной кости.

В зависимости от локализации выделяют

переломы в верхней, средней и нижней

трети. У взрослых, как правило, возникает

типичное смещение отломков в зависимости

от уровня перелома. У детей довольно

часто возникают поднадкостничные

переломы, не сопровождающиеся значительным

смещением отломков.

При

переломах бедра в верхней трети и на

границе ее со средней третью возникает

типичная деформация с искривлением

бедра выпуклостью кнаружи (типа «галифе»),

что сопровождается анатомическим

укорочением конечности. Причем чем выше

зона перелома, тем четче деформация.

Она объясняется отведением и сгибанием

проксимального отломка под влиянием

ягодичных мышц и сгибателей; дистальный

отломок в результате действия аддукторов

устанавливается в положении приведения

и наружной ротации из-за тяжести

периферического отдела конечности.

Переломы

бедра в средней трети могут не

сопровождаться нарушением оси, однако

укорочение конечности и наружная ротация

периферической ее части всегда

присутствуют.

При

переломах бедра в нижней трети при

осмотре выявляется деформация и

значительная припухлость в области

коленного сустава. По передней поверхности

пальпаторно определяется западение

мягких тканей, что объясняется типичным

смещением дистального отломка кзади

под влиянием икроножной мышцы. При

значительном его смещении может

повреждаться сосудисто-нервный пучок,

что проявляется побледнеем и похолоданием

стопы и голени, отсутствием пульса на

артериях стопы, появлением зон снижения

чувствительности. Клиническое проявление

ишемического синдрома в этих случаях

зависит от вида повреждения подколенных

сосудов и степени развившейся ишемии

конечности. Несмотря на типичную

клиническую картину, проведение

рентгенологического исследования

необходимо во всех случаях при подозрении

на повреждение кости. Это позволяет

уточнить диагноз и выбрать оптимальный

метод лечения больного.

Переломы

дистального отдела бедренной кости.

При

изолированном переломе наружного

мыщелка со смещением отломков возникает

вальгусное отклонение голени (genu valgum),

при переломе внутреннего мыщелка со

смещением — варусное отклонение голени

(genu varum). При переломах обоих мыщелков

со смещением может выявляться анатомическое

укорочение конечности. Кроме этого

сустав резко увеличен в объеме из-за

гемартроза, конечность занимает

вынужденное положение: нога слегка

согнута в коленном и тазобедренном

суставах. Активные и пассивные движения

в коленном суставе резко болезненны.

При пальпации — усиление боли и симптом

баллотирование надколенника.

Переломы

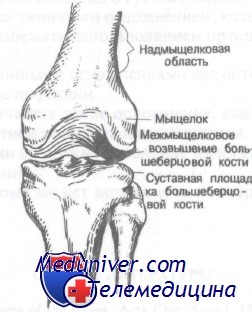

мыщелков большеберцовой кости. Различают

переломы наружного мыщелка, внутреннего

мыщелка, а также Т- и У-образные переломы

обоих мыщелков. Переломы мыщелков могут

быть импрессионными и по типу откалывания.

Им могут сопутствовать повреждения

менисков, связочного аппарата коленного

сустава, переломи межмыщелкового

возвышения большеберцовой кости,

переломы головки малоберцовой кости и

др.

Клиническая

картина при переломах мыщелков

большеберцовой кости соответствует

внутрисуставному повреждению: сустав

увеличен в объеме, нога чуть согнута,

выявляется гемартроз по симптому

баллотирования надколенника. Голень

отклонена кнаружи при переломе наружного

мыщелка или кнутри при переломе

внутреннего мыщелка. Поперечный размер

большеберцовой кости в области мыщелков

увеличен в сравнении со здоровой ногой,

особенно при Т- и У-образных переломах.

При пальпации области перелома резко

болезнена. Характерна боковая подвижность

в коленном суставе при разогнутой

голени. Активные движения в суставе

отсутствуют, пассивные движения вызывают

резкую боль. Поднять выпрямленную ногу

больной не может. Иногда повреждение

наружного мыщелка сопровождается

переломом головки или шейки малоберцовой

кости. При этом может повреждаться

малоберцовый нерв, что распознается по

нарушению чувствительности, а также

двигательным нарушениям стопы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела бедра представляют собой нетипичные повреждения. По локализации их можно разделить на четыре типа. Надмыщелковые переломы I типа захватывают зону между мыщелками бедра и соединения метафиза с диафизом. Они являются внесуставными и не связаны с повреждением коленного сустава. Остальные типы относятся к внутрисуставным и включают мыщелковые, межмыщелковые и эпифизарные переломы. Мышцы, окружающие дистальный отдел бедра, при переломе вызывают смещение костных фрагментов.

Четырехглавая мышца бедра простирается по передней поверхности бедра и прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. После перелома бедра в дистальном отделе эта мышца стремится сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости в передневерхнем направлении.

Сгибатели бедра располагаются по задней поверхности большеберцовой кости и крепятся на ее задневерхней поверхности. Они стремятся сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости кзади и вверх.

Передняя проекция коленного сустава. Обратите внимание на надмыщелки и мыщелки бедра

Икроножная и камбаловидная мышцы прикрепляются к задней поверхности дистального отдела бедра и после перелома приводят к смещению фрагмента вниз. Типичным комбинированным эффектом действия этих мышц является смещение дистального отломка кзади и вверх. Важно учитывать непосредственную близость к дистальному отделу бедра подколенной артерии и вены, проходящих вместе с большеберцовым и общим малоберцовым нервами.

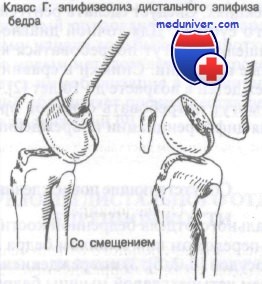

Эпифизеолизы дистального отдела бедра являются нетипичными, но серьезными повреждениями, которые обычны у детей старше 10-летнего возраста. У детей 65% роста конечности в длину происходит за счет костей, составляющих коленный сустав, и особенно за счет дистального эпифиза бедра. Несмотря на анатомически точную репозицию в 25% случаев повреждений II типа по классификации Salter происходит укорочение конечности. Повреждения II типа по Salter являются наиболее частыми из повреждений эпифиза и имеют плохой прогноз в отличие от обычно хороших прогнозов при переломах I и II типа других суставов.

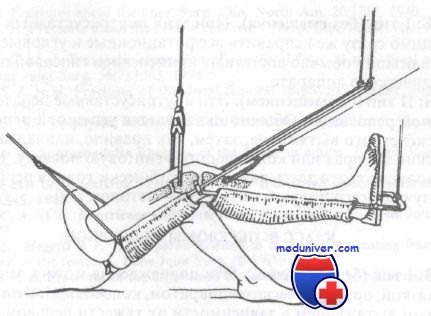

Типичное смещение при надмыщелковых переломах дистального отдела бедра, вызванное тягой сгибателей бедра и четырехглавой мышцы в одном направлении и тягой икроножной мышцы за дистальный фрагмент, что приводит к заднему угловому и поперечному смещению

Переломы бедра классифицируют по четырем типам:

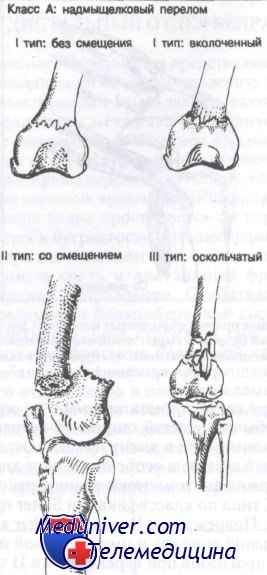

Класс А: надмыщелковые переломы.

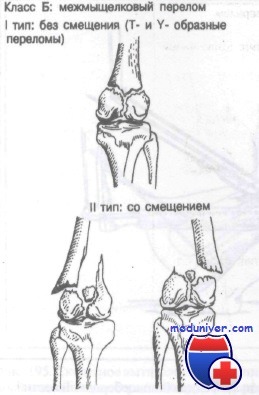

Класс Б: межмыщелковые переломы.

Класс В: переломы мыщелков.

Класс Г: переломы дистального эпифиза, или эпифизеолизы бедра.

Большинство переломов этого типа — результат прямой травмы или воздействия компонента прямой силы. Типичные случаи возникновения этих механизмов наблюдаются при дорожных происшествиях или падении. Переломы мыщелков обычно являются следствием комбинации чрезмерного отведения или приведения с прямой травмой. Эпифизеолизы дистального отдела бедренной кости, как правило, возникают при ударе по внутренней или наружной стороне, что чаще приводит к перелому более слабого эпифиза, чем метафиза. Другой характерный механизм заключается в переразгибании и скручивании колена.

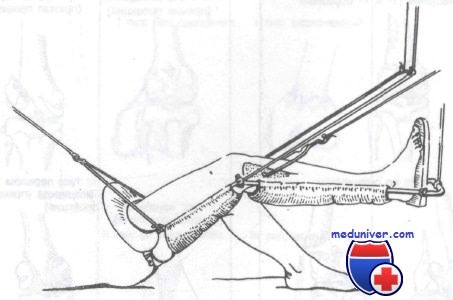

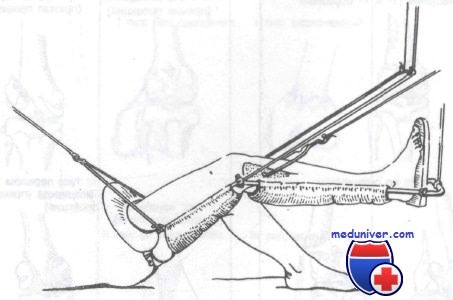

Скелетное вытяжение за проксимальный отдел большеберцовой кости

У больного с переломом дистального отдела бедра могут отмечаться боль, припухлость и деформация поврежденной конечности. В подколенной ямке при пальпации можно определить крепитацию или костные фрагменты. Надмыщелковые переломы со смещением обычно проявляются укорочением и наружной ротацией диафиза бедра. Важно, чтобы при первичном обследовании больного был исследован и документирован неврологический статус поврежденной конечности. Неврологические нарушения встречаются нечасто, но, если они есть и некорригированы, последствия могут быть самые неблагоприятные.

Должно быть исследовано пространство кожи между I и II пальцами ноги, иннервируемое глубокой ветвью малоберцового нерва. Надлежит проверить дистальныи пульс и документировать его наличие. Несмотря на повреждение артерии, может сохраняться наполнение капилляров вследствие хорошего коллатерального кровообращения. Тщательно исследуйте подколенное пространство на наличие пульсирующей гематомы, указывающей на повреждение артерии.

Для выявления этого перелома обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Следует сделать рентгенограммы всего бедра и тазобедренного сустава. Для точной диагностики незначительных переломов мыщелков могут потребоваться косые, тангенциальные и сравнительные проекции. Снимки в сравнительных проекциях следует делать у всех детей в возрасте до 10 лет. Эпифизеолизы дистального эпифиза могут потребовать снимков при варусной и вальгусной нагрузке для дифференциации повреждений связок от повреждений эпифиза.

Скелетное вытяжение двумя спицами. Первая спица проведена через проксимальный отдел большеберцовой кости, вторая — дистальнее места перелома через дистальный отдел бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости могут сочетаться с:

1) сопутствующим переломом или вывихом бедра на этой же стороне;

2) повреждением сосудов;

3) повреждением малоберцового нерва;

4) повреждением четырехглавой мышцы бедра.

Лечение перелома дистального отдела бедра

Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию, назначение анальгетиков и срочное направление к ортопеду. Лечение этих переломов варьируется от открытой репозиции с внутренней фиксацией до иммобилизации гипсовой повязкой в зависимости от типа перелома, степени смещения и успеха закрытой репозиции. Переломы сосмещением могут быть репонированы хирургически или с помощью скелетного вытяжения.

После репозиции методом скелетного вытяжения многие авторы предпочитают применять для иммобилизации шарнирный ортопедический аппарат, поскольку он не препятствует раннему началу ходьбы и разработке коленного сустава. Сравнительно новым методом лечения переломов области коленного сустава является иммобилизация в шарнирном ортопедическом аппарате. Последний объединяет преимущества неоперативного лечения и раннего начала движений.

Класс А: надмыщелковые переломы бедренной кости

Класс А: I тип (без смещения). Большинство хирургов предпочитают иммобилизацию этих переломов ортопедическим аппаратом.

Класс А: II тип (со смещением). Как правило, вначале эти переломы лечат скелетным вытяжением. После репозиции рекомендована иммобилизация гипсовым корсетом.

Класс А: III тип (оскольчатые). Лечение варьируется от открытой репозиции и внутренней фиксации до скелетного вытяжения в зависимости от степени повреждения кости.

Класс Б: межмыщелковые переломы бедренной кости

Класс Б: I тип (без смещения). При этих внутрисуставных переломах необходимо сразу же исправить все ротационные и угловые смещения. Иммобилизации обычно достигают применением гипсовой повязки или ортопедического аппарата.

Класс Б: II тип (со смещением). Эти внутрисуставные переломы требуют точной репозиции. Обычно оказывается успешной репозиция методом скелетного вытяжения, затем, как правило, накладывают ортопедический аппарат или колосовидную гипсовую повязку. Многие хирурги полагают, что здесь важна анатомически точная репозиция, которую лучше всего получить открытым методом.

Класс В: переломы мыщелков бедренной кости

Класс В: I тип (без смещения). Эти повреждения можно лечить гипсовой повязкой, ортопедическим аппаратом, колосовидной повязкой или скелетным вытяжением в зависимости от тяжести перелома и выбора хирурга.

Класс В: II тип (со смещением). Рекомендуемым методом лечения является открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс В: III тип (оба мыщелка). Рекомендуется открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс Г: переломы дистального эпифиза бедренной кости

Более трети (36%) этих переломов проявляются варусной или вальгусной деформацией конечности до угла 5° и более. При внутреннем или наружном смещении лечение представляет более трудную задачу, чем при переднем или заднем. Переломы со смещением обычно требуют ручной репозиции под общей анестезией с последующим скелетным вытяжением.

Осложнения переломов дистального отдела бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости сочетаются с несколькими серьезными осложнениями.

1. Лечение этих переломов может осложниться развитием тромбофлебита или жировой эмболии.

2. Неполная репозиция или вторичное смещение отломков могут обусловить замедленное или неправильное сращение.

3. При внутрисуставных переломах может развиться спаечный процесс в суставе, в четырехглавой мышце бедра с развитием контрактуры или фронтальная угловая деформация.

4. Внутрисуставные переломы могут осложниться развитием артрита.

5. Эпифизеолизы бедренной кости часто приводят к нарушению роста поврежденной конечности.

— Также рекомендуем «Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы бедра, костей голени»:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник