Открытый перелом трубчатых костей

Лечение открытых переломов длинных трубчатых костей. Захарова Г.Н., Топилина Н.П. Библиотека практического врача. Москва. Медицина. 1974 год.

Лечение открытых переломов длинных трубчатых костей. Захарова Г.Н., Топилина Н.П. Библиотека практического врача. Москва. Медицина. 1974 год.

Ведущие специалисты в области травматологии и ортопедии

Сикилинда Владимир Данилович — Профессор, Заведующий кафедрой травматологии, и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, профессор. Член SICOT от России. Вице-президент Всероссийской Ассоциации травматологов- ортопедов. Травматолог-ортопед высшей категории. Председатель общества ортопедов-травматологов Ростовской области.

Сикилинда Владимир Данилович — Профессор, Заведующий кафедрой травматологии, и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, профессор. Член SICOT от России. Вице-президент Всероссийской Ассоциации травматологов- ортопедов. Травматолог-ортопед высшей категории. Председатель общества ортопедов-травматологов Ростовской области.

Прочитать о докторе подробнее

Голубев Георгий Шотович — Профессор, доктор медицинских наук, главный травматолог-ортопед ЮФО, Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной медицины ФПК и ППС РостГМУ, Заведующий ортопедическим отделением МЛ ПУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко», Член Международной ассоциации по изучению и внедрению метода Илизарова (ASAMI), Член Американской ассоциации хирургов-ортопедов (AAOS), Член Российской артроскопической ассоциации.

Голубев Георгий Шотович — Профессор, доктор медицинских наук, главный травматолог-ортопед ЮФО, Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной медицины ФПК и ППС РостГМУ, Заведующий ортопедическим отделением МЛ ПУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко», Член Международной ассоциации по изучению и внедрению метода Илизарова (ASAMI), Член Американской ассоциации хирургов-ортопедов (AAOS), Член Российской артроскопической ассоциации.

Прочитать о докторе подробнее

Кролевец Игорь Владимирович-Доктор медицинских наук, Травматолог-ортопед высшей категории, Ассистент кафедры травматологии и ортопедии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФПК и ППС, Действительный член Российского артроскопического общества, председатель Ростовского-на-Дону отделения.

Кролевец Игорь Владимирович-Доктор медицинских наук, Травматолог-ортопед высшей категории, Ассистент кафедры травматологии и ортопедии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФПК и ППС, Действительный член Российского артроскопического общества, председатель Ростовского-на-Дону отделения.

Прочитать о докторе подробнее

Алабут Анна Владимировна, доцент кафедры травматологии и ортопедии, Заведующая отделением травматологии и ортопедии клиники РостГМУ, доктор медицинских наук

Алабут Анна Владимировна, доцент кафедры травматологии и ортопедии, Заведующая отделением травматологии и ортопедии клиники РостГМУ, доктор медицинских наук

Прочитать о докторе подробнее

Ащев Александр Викторович- Ассистент кафедры травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной медицины ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета, Кандидат медицинских наук, Травматолог-ортопед высшей категории.

Ащев Александр Викторович- Ассистент кафедры травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной медицины ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета, Кандидат медицинских наук, Травматолог-ортопед высшей категории.

Прочитать о докторе подробнее

Забродин Михаил Алексеевич- Заведующий травматологическим пунктом, МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» города Ростова-на-Дону, Травматолог-ортопед первой квалификационной категории, Главный внештатный рабиолог МЗ Ростовской области, Медицинский юрист

Забродин Михаил Алексеевич- Заведующий травматологическим пунктом, МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» города Ростова-на-Дону, Травматолог-ортопед первой квалификационной категории, Главный внештатный рабиолог МЗ Ростовской области, Медицинский юрист

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна

Лечение открытых переломов является очень важным, трудным и до конца нерешенным вопросом травматологии. Повышенный интерес к изучению лечения открытых переломов длинных трубчатых костей в последнее время объясняется все еще высокими неудовлетворительными результатами (8—30%) и значительным процентом инвалидности при этом виде травм.

Применяющиеся методы лечения открытых переломов большинство авторов рассматривают лишь относительно местного лечения.

Между тем известно, что большая часть больных с открытыми переломами (46,2% по нашим данным) поступают в состоянии шока, влияющего на течение и исходы этих повреждений. Удлинение срока хирургической обработки, как правило, связано с тяжестью состояния больных, обусловленного наличием у них шока. Предупреждение последствий шока возможно только при условии изучения вопросов, касающихся общих изменений в организме при открытых переломах.

При определении электролитного состава крови у больных с открытыми переломами выявлено, что у поступивших в состоянии шока отмечается снижение содержания кальция плазмы крови, снижение натрия, уменьшение кальций-калиевого соотношения, снижение калиевого градиента и уменьшение до предельно низких цифр экскреции 17-оксикортикостероидов в суточном количестве мочи.

Полученные данные свидетельствуют об угнетении гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при шоке. Это ведет к дисгармонии в регуляции минерального обмена, нарушению глюкокортикоидной функции надпочечников. Снижение содержания кальция плазмы свидетельствует об активном участии в адаптационном синдроме паращитовидных желез. Обнаруженные нарушения не исчерпывают полностью всех изменений в организме при шоке. Однако полученные данные указывают на целесообразность проведения заместительной гормональной и ионной терапии у больных с открытыми переломами, поступающих в состоянии шока. Используя данные биохимических исследований у ряда тяжелобольных с открытыми переломами, нам удалось более быстро вывести их из шока и предупредить тяжелые осложнения, а также изменить течение раневого процесса, связанного с недостаточностью функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при шоке.

Ведущее место в лечении открытых переломов принадлежит местному лечению.

Наряду с обширностью и тяжестью повреждения кости важнейшее значение имеет характер повреждения мягких тканей, степень повреждения мышц, сосудов, фасций и кожи.

Основное и ведущее значение в профилактике тяжелых осложнений, связанных с инфекцией ран открытых переломов, принадлежит хирургической обработке раны мягких тканей, от объема и полноценности которой во многом зависит исход лечения открытого перелома.

При изучении клинического материала перед нами встал вопрос: все ли открытые переломы надо оперировать? Следует ли производить первичную хирургическую обработку при вторично открытых переломах?

Оказалось, что эти переломы с точечной раной кожи не всегда можно отнести к группе «легких» или считать их закрытыми, как это делают некоторые авторы (Ю. Ю. Джанелидзе, 1935, и др.).

- По нашим данным, при небольших ранах кожи нередко наблюдается значительное повреждение подлежащих тканей. Поэтому любой открытый перелом является потенциально опасным в отношении инфекции. Все это позволяет считать вторично открытые переломы е точечными ранами серьезными повреждениями, подлежащими обязательной первичной хирургической обработке независимо от размеров кожной раны. Отказ от первичной обработки при открытых переломах с точечными ранами мы считаем необоснованным.

- Наши наблюдения показали, что клиническое течение открытых переломов было более благоприятным при повреждениях, где обеспечивалась хорошая неподвижность отломков. Средние сроки постельного режима, а также средняя продолжительность госпитализации во многом зависели от примененного способа иммобилизации.

Несмотря на то что вопрос о выборе метода фиксации открытых переломов достаточно изучен и освещен в литературе, мы поставили задачу путем сравнительной оценки отдаленных результатов консервативного и оперативного методов фиксации, применявшихся примерно с одинаковой частотой, попытаться выбрать наиболее рациональный метод иммобилизации в зависимости от характера, типа и локализации перелома.

- Наш опыт лечения открытых переломов длинных трубчатых костей показал, что как для скелетного вытяжения, так и для глухой гипсовой повязки имеются определенные показания. Скелетное вытяжение незаменимо как средство временной иммобилизации при множественных переломах, а при околосуставных и внутрисуставных переломах оно является методом выбора. Лечение открытых переломов глухой гипсовой повязкой показано в основном при легко устраняющихся смещениях и хорошо удерживающихся переломах, изолированных переломах малоберцовой кости и переломах лодыжки, а также при переломах без смещения отломков. При использовании этого метода упрощается уход за больными в стационаре, легко осуществляется их транспортировка.

- Консервативные методы фиксации отломков, обладающие рядом преимуществ и одновременно с этим имеющие свои недостатки, не могут считаться совершенными методами фиксации всех открытых переломов. При некоторых видах открытых переломов скелетным вытяжением и гипсовой повязкой очень трудно, а подчас невозможно удержать отломки в правильном положении. Это привело к тому, что последние десятилетия все шире стал применяться оперативный метод фиксации отломков открытого перелома. Однако метод остеосинтеза также имеет свои достоинства и недостатки. На первых этапах своего развития метод остеосинтеза применялся чрезвычайно широко. Наши наблюдения и наблюдения других авторов показали, что метод остеосинтеза следует применять лишь у больных с определенным типом и локализацией перелома. Интрамедуллярный метод остеосинтеза показан при поперечных переломах бедренной кости, при поперечных переломах диафиза костей голени, плеча и предплечья. При косых и спиральных переломах показана фиксация шурупами и болтами.

Перед нами встал вопрос о необходимости внешней иммобилизации после произведенного остеосинтеза.

- Согласно нашим наблюдениям и литературным данным, только у больных с устойчивым интрамедуллярным остеосинтезом бедра можно не прибегать к внешней иммобилизации. При остеосинтезе плечевой кости, костей предплечья и костей голени необходима дополнительная иммобилизация полноценной гипсовой повязкой до образования первичной мозоли. Несмотря на хорошую адаптацию и фиксацию отломков, достигаемую при интрамедуллярном остеосинтезе, у ряда больных отмечена замедленная консолидация.

- Для стимуляции мозолеобразования в отдельных случаях целесообразно использовать гомопластику. Использование гомотрансплантата в качестве интрамедуллярного и пристеночного фиксатора не увеличивает опасности возникновения инфекции, которая в большей степени зависит от объема первичной обработки. Благоприятные результаты костной гомопластики в наших наблюдениях можно связать и с рациональной антибактериальной терапией с использованием внутриартериального пути введения лекарственных веществ.

- Одним из наиболее важных элементов восстановительных операций при первичной хирургической обработке открытых повреждений конечностей является восстановление целости поврежденных сосудов. Наиболее целесообразным видом пластики сосудов конечностей следует считать аутовенозную пластику, а лучшим методом соединения сосудов — механический шов.

Возможность применения в комплексе мероприятий, включающих первичную обработку открытого перелома, сосудистой и кожной пластики может сократить число первичных ампутаций.

Современные средства предупреждения инфекции, достижения медицинской техники и трансплантации тканей открывают широкие возможности осуществления принципов реконструктивной хирургии и делают возможным сохранение конечностей при обширных и тяжелых повреждениях.

- Исход открытого перелома во многом зависит не только от объема выполненной хирургической обработки, но и от правильно примененного первичного шва. Первичный шов при лечении открытых переломов обеспечивает раннее заживление рани предотвращает развитие инфекции. Значительное влияние на исход открытого перелома оказывает и локализация повреждения. При изучении ближайших и отдаленных результатов лечения наших больных оказалось, что до 50%’ осложнений связаны с некрозом кожи, которые особенно часто возникают при переломах голени в нижней ее трети.

Наряду с локализацией повреждения, влияющей на исход заживления кожной раны, несомненно важной причиной, ограничивающей возможности применения первичного шва, является первичное обширное повреждение кожи на месте перелома. Важнейшее значение для ликвидации подобных обширных кожных дефектов при открытых переломах приобретает кожная пластика. Нередко после хирургической обработки остается дефект кожи, который не удается закрыть с помощью послабляющих разрезов. В этих случаях, а также при возникновении натяжения дефект кожи должен быть закрыт с помощью свободной пластики. Восстановление целости поврежденного кожного покрова ускоряет сроки заживления ран и создает условия для более благоприятного течения раневого процесса. Наши наблюдения и наблюдения других авторов подтверждают целесообразность кожной пластики при открытых переломах в ранние сроки включения ее в комплекс мероприятий, составляющих хирургическую обработку. Кожная пластика при условии местного и внутриартериального введения антибиотиков не увеличивает опасности инфекции, а, наоборот, предотвращает тяжелые нагноительные процессы в ране, а в ряде случаев позволяет сохранить конечность.

При изучении отдаленных результатов неудовлетворительные исходы приходятся преимущественно на группу больных с первично открытыми переломами. У больных со вторично открытыми переломами неудовлетворительные исходы встречаются редко. Отдаленные результаты лечения открытых переломов в значительной степени зависят от метода иммобилизации. Успехи современной травматологии дают хирургу большой арсенал средств и методов лечения переломов. Подходя индивидуально к каждому больному, врач может выбрать наилучший способ фиксации перелома.

В.ОК. 10.02.2016г.

ОПТ. ОК. 10.02.2016г.

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

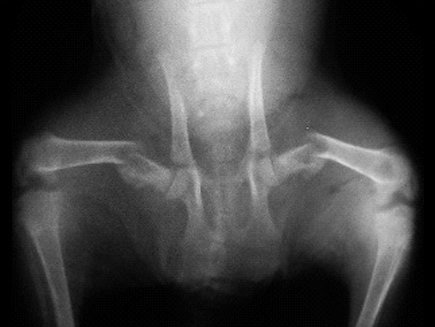

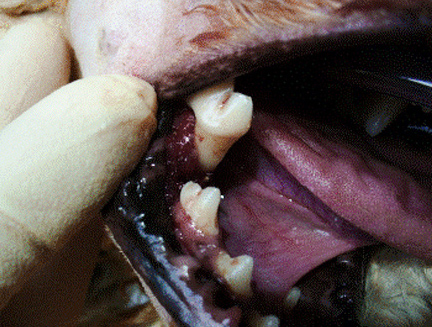

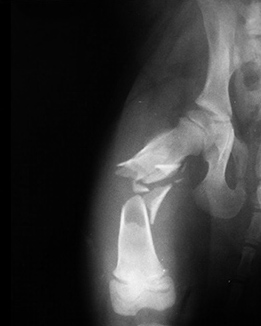

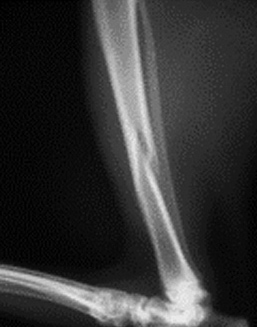

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

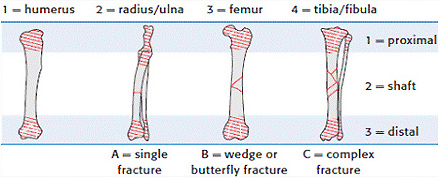

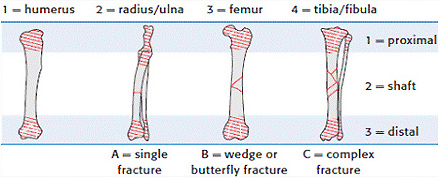

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

Переломы трубчатых костей причиняет быстрое или медленное воздействие силы. В зависимости от вида травматического воздействия или места приложения силы переломы могут возникнуть как в точке действия силы, таки на отдалении.

Местные переломы возникают от удара или сдавления. Это переломы, вызванные изгибом, сдвигом или срезом, сдавленней или компрессией.

Отдаленные переломы возникают вдали от места приложения силы при фиксированных двух концах кости в результате действия продольно, но противоположно направленных сил, приложенных к фиксированным концам кости (изгиб), при фиксированном одном конце и подвижном втором, когда наступает сгибание кости; при сжатии кости в продольном направлении, сопровождающемся углообразным разломом в месте естественного изгиба, где кость имеет угловидную конфигурацию (шейка бедра); при сдавлении кости в продольном направлении (вколоченный компрессионный перелом); при сгибании или разгибании в суставе, резком рефлекторном или судорожном сокращении, вызывающем отрывные переломы (отрыв лодыжек в результате подворачивания стопы); при кручении одного конца кости вокруг длинной оси при фиксированном втором, причиняющем винтообразные переломы. Непрямые переломы возникают от прямого удара («ложный бампер-перелом», или ложный перелом вследствие изгиба), косого удара под углом 30—75° (один или два добавочных перелома), тангенциального удара, вызывающего кручение (винтообразные переломы в случаях ДТП), сдавления (переломы, вызванные изгибом и компрессией), растяжения (отрывные и разрывные переломы), удара, сопровождающегося вращением (винтообразные переломы ребер и длинных трубчатых костей при падении с высоты и пр.).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации изгиба при действии на кость силы под углом 75—90°

Под действием силы кость дуговидно изгибается (рис. 49). На выпуклой стороне кости происходит растяжение, а на вогнутой — сжатие. Кость менее устойчива к растяжению и более — к сжатию. Если действующая сила преодолеет сопротивление кости, то на стороне растяжения начинается разрыв кости, переходящий в трещину, вначале идущую поперечно к направлению длинника кости. Дойдя до так называемой нейтральной зоны, где силы сжатия и растяжения выражены минимально, трещина начинает раздваиваться, образуя костный фрагмент треугольной формы. От линии раздвоения на верхнем и нижнем фрагментах кости образуются веерообразные трещины, иногда соединяющиеся между собой и формирующие осколки полулунной формы (рис. 50).

Последовательность образования переломов костей от деформации изгиба при действии силы на кость под углом 30—75°

При ударе под острым углом (рис. 51) кость одновременно испытывает воздействие, как в поперечном, так и в продольном направлении (правило параллелограмма). В момент удара кость подвергается изгибу в точке приложения силы А (рис. 51а). В это же время возникает волнообразное колебание в области диафиза 2 (рис. 51 б). В этих неблагоприятных условиях кость не может противостоять продольным компрессионным силам, и возникает один или два добавочных перелома, идущих в косопоперечном направлении (рис. 51 в). Один добавочный перелом образуется при ударе под углом 75° — безоскольчатый, имеющий всегда косое направление. Второй добавочный перелом, возникая, как правило, от удара под углом 40—45° к продольной оси кости, имеет почти поперечное направление 4 (рис. 51 г) и четко выраженные признаки «вколачивания», о чем свидетельствуют отходящие от края перелома продольные трещины кости (рис. 52).

Последовательность образования переломов костей от деформации сдвига или среза при резком ударе под углам 90° тупым твердым орудием с ограниченной поверхностью

Такой удар в месте приложения силы вызывает разрыв кости и, как правило, образование кольцевидного осколка с поперечной или косопоперечной линией, от краев которой иногда отходят трещины, образующие осколки, чаще всего ромбовидной формы (рис. 53).

Последовательность возникновения переломов длинных трубчатых костей от деформации кручения

От действия пары сил, вращающихся в противоположные стороны, в кости образуется напряжение, проходящее соответственно винтообразной линии, по которой вначале разрывается кость. Вследствие изгиба цилиндра кости на противоположной винтообразной линии стороне возникает сжатие и образуется прямая линия. По этим признакам определяют направление вращения. Спиралевидные переломы могут быть безоскольчатыми и оскольчатыми (рис. 54).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации сжатия при одновременной компрессии в продольном направлении

Такая компрессия увеличивает поперечник трубчатой кости. В наружном слое возникают продольные трещины от растяжения и поперечные — от изгиба. Нижний конец сломавшейся кости лучше фиксирован, чем верхний. Вследствие этого вклинивается нижний конец, а наползает верхний, вклиниваясь в губчатое вещество нижнего. Такие переломы нередко сочетаются с переломами, продольно раскалывающими нижний конец кости (рис. 55).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации сжатия при одномоментной двусторонней компрессии кости в поперечном направлении

Компрессия в поперечном направлении в пределах упругой деформации уменьшает сечение в направлении давления и увеличивает диаметр в направлении растяжения. Разрушение кости начинается с появления продольных трещин от растяжения по наружной поверхности кости вне места приложения силы и внутренней поверхности кости — в зоне действия силы. Продолжающееся действие силы вызывает разрыв кости с образованием треугольных осколков, основанием обращенных соответственно в полость костномозгового канала и к наружной поверхности кости (рис. 56).

Образовавшиеся костные отломки имеют видарок, при разрушении которых вторично возникают продольные трещины.

Сдавление кости под углом менее прямого исдавление со смещением сдавливающих орудий сопровождается образованием «козырька» (рис. 57).

Порядок описания переломов трубчатых костей, причиненных тупыми орудиями травмы

1. Наименование перелома (открытый, закрытый, оскольчатый, крупно- и мелкооскольчатый, раздробление костей, косой, поперечный, винтообразный, вколоченный и др.).

2. Локализация перелома.

3. Высота расположения верхнего конца нижнего фрагмента (измеряется при описании переломов от сдвига и изгиба).

4. Количество осколков.

5. Форма осколков (треугольная, серповидная, пилообразная).

6. Что образуется при сопоставлении.

7. Направление вершины и основания.

8. Ход линий перелома от вершины.

9. Характеристика линий растяжения и сжатия.

Источник