Открытые переломы книга

Открытые переломы длинных трубчатых костей являются тяжелыми повреждениями опорно-двигательного аппарата. В последние годы заметно возрос удельный вес и тяжесть открытых переломов.

Открытыми принято считать переломы, у которых костная рана и рана мягких тканей соединены между собой, то есть представляют единое целое. Различают первично открытые переломы, когда рана мягких тканей и кости возникает под действием одного и того же травмирующего агента. При таких переломах механизм травмы прямой. Вторично открытые переломы возникают при непрямом механизме травмы и нарушение целости покровных тканей наступает сместившимися костными фрагментами — повреждение тканей происходит «изнутри». Первично открытые переломы в сравнении с вторично открытыми характеризуются более выраженным повреждением мягких тканей, значительным загрязнением и, как правило, худшим результатом. Тяжесть открытого перелома определяется обширностью и степенью повреждения мягких тканей, кости и сосудисто-нервных образований.

Классификация. Наибольшее распространение и признание получила классификация Каплана-Марковой. В зависимости от размеров раны различают переломы I, II, III типа. При переломе I типа размер раны мягких тканей до 2, 5 см, при переломе II типа — от 2,5 до 9 см и при переломе III типа-более 9 см. Характер повреждения мягких тканей обозначается буквами; А — раны колотые, резаные и рубленые; Б -раны ушибленные и В — раны размозженные. Открытые повреждения с нарушением жизнеспособности конечности отнесены к IV типу. Придерживаться классификации открытых переломов необходимо, так как она довольно точно определяет тяжесть открытого перелома, особенности хирургической тактики и позволяет проводить сравнительную оценку результатов лечения.

Лечение. Лечение открытого перелома включает в себя мероприятия по превращению открытого перелома в закрытый, что достигается проведением хирургического туалета раны и операцией первичной хирургической обработки.

Хирургический туалет раны проводят при небольших ее размерах (до 2, 5 см) и отсутствии размозжения мягких тканей. Кожу вокруг раны очищают от грязи: применяют мытье щетками с мылом, нашaтырем. Обезжиривание кожи достигают применением бензина, эфира или спирта. Затем кожные покровы обрабатывают спиртом и йодом. Рану обкладывают стерильным бельем. Производят обильное промывание рапы растворами антисептиков, а затем выполняют первичную хирургическую обработку.

Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран при открытых переломах является одним из важнейших этапов лечения. Кожу обрабатывают, как и при хирургическом туалете, рану обкладывают стерильным бельем. Осуществляют послойную ревизию раны для выяснения соответствия размеров кожной раны зоне повреждения мягких тканей. В случаях, если повреждение глубжележащих тканей больше по протяженности кожной раны, проводят увеличение размеров кожной раны — рассечение. Если этого не сделать, возникнут затруднения в проведении обработки а глубине раны, а, значит, пострадает качество ПХО, Затем проводят обильное промывание раны растворами антисептиков (фурацилин, риванол, перекись водорода). Наиболее рационально сочетать промывание раны с одновременным «вакуумированием» и последующим активным ее дренажем. Для этой цели применяют электроотсос, которым отсасывают не только промывную жидкость, но и убирают сгустки крови, свободно лежащие посторонние предметы, мелкие костные отломки и поврежденные отторгнутые ткани. Применение электроотсоса позволяет провести механическое очищение раны в глубине, освободить «карманы». Обильное промывание раны, кроме того, позволяет до некоторой степени отдифференцировать поврежденные ткани, которые от длительного контакта с промывной жидкостью изменяют внешний вид. По окончании промывания раны производят смену белья. Затем приступают к иссечению поврежденных тканей с поверхности в глубину раны.

Кожные края раны при открытых переломах иссекают крайне экономно — буквально в несколько миллиметров, а при резаных и рваных ранах их можно не иссекать. В то же время следует обратить внимание на жизнеспособность кожных лоскутов, особенно при их отрывах и отслойках. Жизнеспособным является лоскут с сохраненным кровоснабжением. Определение границы кровоснабжения осуществляют путем нанесения уколов толстой иглой от края лоскута к его основанию. Граница появления кровотечения может служить критерием достаточного кровоснабжения лоскута. Аваскулярная часть лоскута должна быть иссечена, В последующем ее расщепляют на дерматоме и используют для закрытия раны.

Подкожную поврежденную клетчатк у иссекают радикально. При этом не следует забывать, что она является местом прохождения сосудов, питающих кожу. Поврежденная фасция подлежит полному иссечению. Кроме того, необходимо провести ее рассечение по длине за пределы повреждения, то есть осуществить профилактическую фасциотомию. Опасность появления «мышечных грыж» явно преувеличена.

Мышечная ткань . Оставление в ране поврежденных мышц наиболее опасно. Поэтому радикальное иссечение поврежденных мышц во многом определяет успех операции. Критерием жизнеспособности их — розовый цвет, фибриллярные сокращения при дотрагивании, сохранение в них капиллярного кровоснабжения; иссечение мышц проводят до его появления.

Костная ткань. Механическую очистку костной ткани от загрязнения проводят обильным промыванием. Недопустима резекция концов костных фрагментов из-за их загрязнения. Мелкие костные отломки (менее 0, 5 см2), лежащие свободно, можно удалить. Крупные отломки удалять нецелесообразно, так как это приведет к костному дефекту, а значит и нарушению процессов регенерации.

По окончании иссечения поврежденных тканей осуществляют тщательный гемостаз и рану повторно промывают растворами антисептиков с применением «вакуумирования».

Можно ли рану открытого перелома зашивать наглухо? Глухой шов раны желателен, но не всегда возможен. В случаях, когда ПХО проведена не радикально, рану следует оставить открытой, то есть рыхло ее дренировать. Но необходимо костную рану покрыть хорошо кровоснабжаемыми тканями (лучше мышцами), Вопросы мышечной и кожной пластики при ПХО открытых переломов (как, впрочем, и больших глубоких ран) имеют первостепенное значение. Нельзя во время операции ПХО оставлять полости в рапе. Методом сближения краев раны, но 6c: i натяжения, а чаще путем местной мышечной пластики за счет перемещения мышечных массивов и подкожной жировой клетчатки в глубине раны нужно прикрыть кость и, по возможности, заполнить просвет раны мягкими тканями,

Кожную пластику нужно производить во всех случаях, когда 6oi натяжения края раны сблизить невозможно. Для этого используют приемы местной кожной пластики встречными лоскутами, надсекают кожу вдоль краев раны для уменьшения ее напряжения, применяют свободную и несвободную кожную аутопластику, добиваясь полного закрытия операционной раны без натяжения.

Очень важно помнить об обязательном бактериологическом исследовании тканей при открытых переломах до и после ПХО. Нерадикальность хирургической обработки может быть обусловлена тяжелым общим состоянием больного, когда у хирурга ограничено время для оперативного вмешательства, или особенностями повреждения.

Если ПХО проведена радикально — рану ушивают наглухо. Однако ее глухой шов отличается от такового после планетой операции, Он должен быть более редким. Фасцию не следует ушивать. Рану дренируют поэтапно, дренажи должны быть активными.

Выбор метода лечения открытого перелома. При лечении открытых переломов применяют те же методы, что и при лечении закрытых: иммобилизационный, экстензионный и оперативный. Однако применение каждого из них требует учета локализации, тяжести и протяженности повреждения мягких тканей, кости, нервно-сосудистых образований.

Иммобилизационный метод лечения показан при поперечной, поперечно-зубчатой плоскости излома. В процессе ПХО производят репозицию отломков и по окончании операции накладывают гипсовую повязку. Если сопоставление отломков и их удержание неустойчивое или есть опасность вторичного смещения в процессе гипсования, целесообразно прибегать к применению диафиксации спицами Киршнера. Чаще всего иммобилизационный метод применяют на уровне голени и плеча. На сегментах бедра и предплечья он не обеспечивает удержания фрагментов. Гипсовую повязку после операции ПХО можно применить и при отсутствии сопоставления отломков как метод временной иммобилизации (необходимость транспортировки больного, двигательное возбуждение).

Экстензионный метод лечения применяют при переломах с большой плоскостью излома (косые, многооскольчатые). Следует помнить, что величина грузов при открытых переломах должна быть меньшей в 1,5-2 раза, чем при закрытых, так как значительная травма мышечной ткани уменьшает мышечную ретракцию.

Метод постоянного вытяжения может быть применен как этап в лечении открытого перелома (например, при переломах голени) до образования первичной костной спайки с последующим применением гипсовой иммобилизации и как окончательный метод — при переломах бедра, внутрисуставных переломах. Экстензионный метод может быть применен как временное мероприятие при подготовке больного к операции, при наличии определенных местных и общих условий. Главное местное условие — отсутствие раны по задней поверхности сегмента. Общие условия — активное участие больного в процессе лечения и возможность соблюдения им постельного режима.

Экстензионный метод противопоказан при тяжелых размозжениях, когда невозможен глухой шов; при повреждении сосудисто-нервного пучка, когда проводилось его восстановление; при двигательном возбуждении больного, повреждениях позвоночника с нарушением функции спинного мозга.

Оперативный метод лечения открытых переломов предусматривает первичную стабилизацию отломков как этап операции ПХО, или её проводят «отсроченном порядке по заживлении рапы мягких тканей. Оперативная стабилизация перелома может быть абсолютно показанным оперативным вмешательством и операцией, дающей лучшие результаты лечения в сравнении с другими методами. Первичная стабилизация открытого перелома абсолютно показана при повреждении сосудисто-нервного пучка при его восстановлении, реплантации конечности, тяжелых травмах конечностей, когда операция ПХО возможна при условии устойчивого остеосинтеза.

Способов остеосинтеза много. Каждый из них имеет определенные преимущества в зависимости от условий местного и общего характера. Интрамедуллярный остеосинтез предпочтительнее при диафизарных переломах бедра и предплечья при поперечной плоскости излома. Остеосинтез с помощью винтов показан при переломах с косой и винтообразной плоскостью изломов па уровне диафиза и мета-эпифиза. В клинической практике для фиксации отломков широко применяют, особенно при переломах пястных, плюсневых костей и фаланг, при некоторых внутри- и околосуставных переломах, спицы Киршнера, спицы с упорными площадками. Экстракортикальные фиксаторы в виде компрессионных пластин применяют на плече. Аппараты для внеочаговой компрессии и дистракции (Гудушаури, Илизарова, Сиваша, Калнберза, Волкова-Оганесяна и др.) показаны тогда, когда необходим обзор сегмента по всей окружности (циркулярные раны), когда необходимо проводить постепенную коррекцию длины конечности; при открытых переломах с дефектом мягких тканей или кости; при дефекте мягких тканей проводят фиксацию костей со смещением по длине, что позволяет ушить рану; при дефекте кости проводят стабилизацию сегмента аппаратом, а по заживлении раны осуществляют восполнение костного дефекта. Дистракционно-компрессионные аппараты, особенно при открытых переломах костей голени, позволяют обеспечить хорошую фиксацию отломков на весь период лечения осложненной нагноением раны.

Антибактериальная терапия при открытых переломах. Применение антибактериальных препаратов осуществляют с лечебно-профилактическими целями. Существует несколько способов введения антибактериальных препаратов: местное обкалывание раны, внутри-костный путь введения, внутриартериальный, внутривенный и внутримышечный. Местную инфильтрацию антибиотиками тканей вокруг раны применяют как однократный прием в случаях, когда операция ПХО задерживается по сроку при незначительных разрушениях тканей и небольших ранах.

Внутрикостный путь введения показан при обширных загрязненных ранах на уровне диафизов в момент проведения операции ПХО (метод Сызганова-Ткаченко) и ближайшие дни после операции (5- 7 дней).

Внутриартериальное введение антибиотиков покачано при обширных размозжениях тканей в активном раннем развитии воспалительного процесса. Антибиотики вводят путем пункции артерии или ее катетеризации.

Внутривенный или внутримышечный путь введения предпочтителен при генерализации инфекции, так как обеспечивает распространение антибактериального препарата по всему телу. Оправданно также подведение антибиотиков через ирригаторы.

В первые сутки после травмы показаны большие дозы (20- 40 млн. ЕД) пенициллина, ибо загрязнение ран происходит «уличными» штаммами микробов, обычно чувствительными к таким препаратам. В последующем антибактериальные препараты назначают с учетом результатов бактериального контроля. Если операцию ПХО откладывают на значительный срок, необходимо применять препараты, к которым чувствительна флора, высеваемая в отделении, так как обычно наступает вторичное инфицирование раны.

В комплексе профилактических мероприятий против таких грозных осложнений при открытых переломах, как столбняк и анаэробная инфекция, важное место занимают противостолбнячная и противогангренозная сыворотки. Ранняя и радикальная первичная хирургическая обработка в этом комплексе всегда должна занимать ведущее место. Всем непривитым к столбняку пострадавшим при открытых переломах и ранах следует вводить подкожно противостолбнячную сыворотку (3000 ME взрослым и 1500 ME детям) и столбнячный анатоксин (I мл взрослым и 0, 5 мл детям). Повторно вводят анатоксин в дозе 0, 5 мл через 30-40 дней. Пострадавшим, привитым против действия столбняка, вводят только анатоксин (0, 5 мл).

Профилактика анаэробной инфекции складывается из ПХО, раннего введения поливалентной противогангренозной сыворотки и ранней химиотерапии, включая антибиотики. Профилактическая доза сыворотки составляет 30000 ME, которую вводят внутримышечно предварительно разведенной в троекратном количестве физиологического раствора. Перед введением сыворотки определяют чувствительность пострадавшего к инородному белку внутрикожной пробой сыворотки, разведенной 1:1000.

Источник

6.2. ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÕ

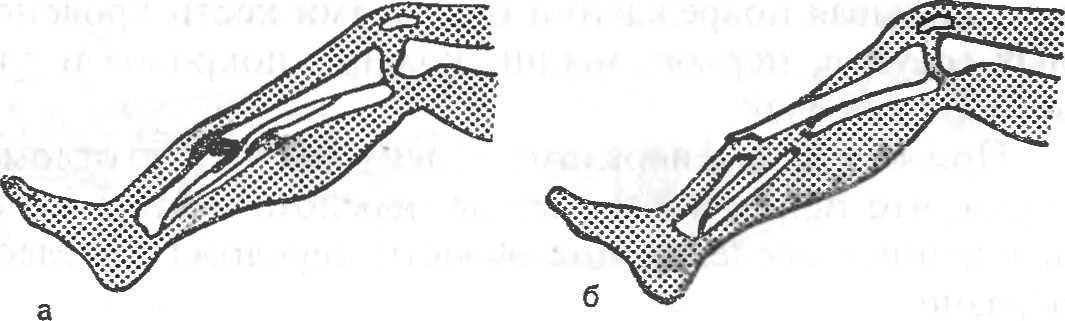

Ïåðåëîìû ïîâðåæäåíèÿ êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòè. Ðàçëè÷àþò ïåðåëîìû òðàâìàòè÷åñêèå è ïàòîëîãè÷åñêèå. Ïîñëåäíèå îáóñëîâëåíû ïàòîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â êîñòè (òóáåðêóëåç, îñòåîìèåëèò, îïóõîëè), ïðè êîòîðûõ îáû÷íàÿ íàãðóçêà ïðèâîäèò ê ïåðåëîìó. Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû äåëÿò íà çàêðûòûå (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæè) è îòêðûòûå, ïðè êîòîðûõ èìååòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè â çîíå ïåðåëîìà (ðèñ. 55). Îòêðûòûå ïåðåëîìû îïàñíåå çàêðûòûõ, òàê êàê î÷åíü âåëèêà âîçìîæíîñòü èíôèöèðîâàíèÿ îòëîìêîâ è ðàçâèòèÿ îñòåîìèåëèòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ëå÷åíèå ïåðåëîìà.

Ðèñ. 55. Âèäû ïåðåëîìîâ, à çàêðûòûé; á îòêðûòûé.

Ïåðåëîì ìîæåò áûòü ïîëíûì è íåïîëíûì. Ïðè íåïîëíîì ïåðåëîìå íàðóøàåòñÿ êàêàÿ-íèáóäü ÷àñòü ïîïåðå÷íèêà êîñòè, ÷àùå â âèäå òðåùèíû êîñòè.

Ïî ëèíèè ïîâðåæäåíèÿ ïåðåëîìû áûâàþò ïîïåðå÷íûìè, êîñûìè, ñïèðàëüíûìè, ïðîäîëüíûìè, îñêîëü÷àòûìè. Ïîñëåäíèé âèä ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ïðè îãíåñòðåëüíûõ ðàíåíèÿõ. Ïåðåëîì, âîçíèêàþùèé îò ñæàòèÿ èëè ñïëþùèâàíèÿ, íàçûâàåòñÿ êîìïðåññèîííûì.

Îáû÷íî ïåðåëîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñìåùåíèåì îòëîìêîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî íàïðàâëåíèåì ìåõàíè÷åñêîé ñèëû, âûçâàâøåé ïåðåëîì, è òÿãîé ïðèêðåïëÿþùèõñÿ ê êîñòè ìûøö âñëåäñòâèå èõ ñîêðàùåíèÿ ïîñëå òðàâìû. Ñìåùåíèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ: ïîä óãëîì, ïî äëèíå, áîêîâûìè. Âñòðå÷àþòñÿ âêîëî÷åííûå ïåðåëîìû, êîãäà îäèí èç îòëîìêîâ âíåäðÿåòñÿ â äðóãîé.

Äëÿ ïåðåëîìà õàðàêòåðíû ðåçêàÿ áîëü, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè ëþáîì äâèæåíèè è íàãðóçêå íà êîíå÷íîñòü, èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ è ôîðìû êîíå÷íîñòè, íàðóøåíèå åå ôóíêöèè (íåâîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ êîíå÷íîñòüþ), îòå÷íîñòü è êðîâîïîäòåê â çîíå ïåðåëîìà, óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè, ïàòîëîãè÷åñêàÿ (íåíîðìàëüíàÿ) ïîäâèæíîñòü êîñòè. Ïðè îùóïûâàíèè ìåñòà ïåðåëîìà âîçíèêàåò ðåçêàÿ áîëü; îïðåäåëÿþòñÿ íåðîâíîñòü êîñòè, îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ è õðóñò (êðåïèòàöèÿ) ïðè ëåãêîì íàäàâëèâàíèè. Îùóïûâàíèå êîíå÷íîñòè íàäî ïðîâîäèòü îñòîðîæíî, äâóìÿ ðóêàìè, íå ïðè÷èíÿÿ áîëè è íå âûçûâàÿ ïîâðåæäåíèé îòëîìêàìè êîñòè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ, ìûøö, êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê.

Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå â ðàíó âûñòóïàåò îòëîìîê êîñòè, ÷òî ïðÿìî óêàçûâàåò íà ïåðåëîì.  ýòîì ñëó÷àå äàëüíåéøåå îáñëåäîâàíèå îáëàñòè ïåðåëîìà íåöåëåñîîáðàçíî.

Ïåðâàÿ ïîìîùü âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò çàæèâëåíèå ïåðåëîìîâ, ïîçâîëÿåò ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå ðÿäà îñëîæíåíèé (êðîâîòå÷åíèå, ñìåùåíèå îòëîìêîâ, øîê).

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé ÿâëÿþòñÿ: 1) ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà; 2) ïðîâåäåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ øîêîì; 3) áûñòðåéøàÿ äîñòàâêà ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà èììîáèëèçàöèÿ óìåíüøàåò áîëü è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìîìåíòîì â ïðåäóïðåæäåíèè øîêà.

Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè ïðåäóïðåæäàåò ñìåùåíèå îòëîìêîâ, óìåíüøàåò óãðîçó ðàíåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ è ìûøö îñòðûìè êðàÿìè êîñòè è èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ êîæè îòëîìêàìè (ïåðåâîä çàêðûòîãî ïåðåëîìà â îòêðûòûé). Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè äîñòèãàåòñÿ íàëîæåíèåì òðàíñïîðòíûõ ñòàíäàðòíûõ øèí èëè øèíû èç ïîäðó÷íîãî òâåðäîãî ìàòåðèàëà.

Øèíû íàêëàäûâàþò íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî òðàíñïîðòèðîâàòü áîëüíîãî. Ïðè íàëîæåíèè øèíû èçáåãàþò ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ. Âïðàâëåíèå îòëîìêîâ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ïåðåíîñèòü áîëüíîãî íóæíî îñòîðîæíî, êîíå÷íîñòü è òóëîâèùå ñëåäóåò ïîäíèìàòü îäíîâðåìåííî, óäåðæèâàÿ èõ íà îäíîì óðîâíå.

Ïðèîòêðûòîì ïåðåëîìå ïåðåä èììîáèëèçàöèåé êîæó âîêðóã ðàíû îáðàáàòûâàþò ñïèðòîâûì ðàñòâîðîì éîäà èëè äðóãèì àíòèñåïòè÷åñêèì ñðåäñòâîì è íàêëàäûâàþò àíòèñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó. Ïðè îòñóòñòâèè

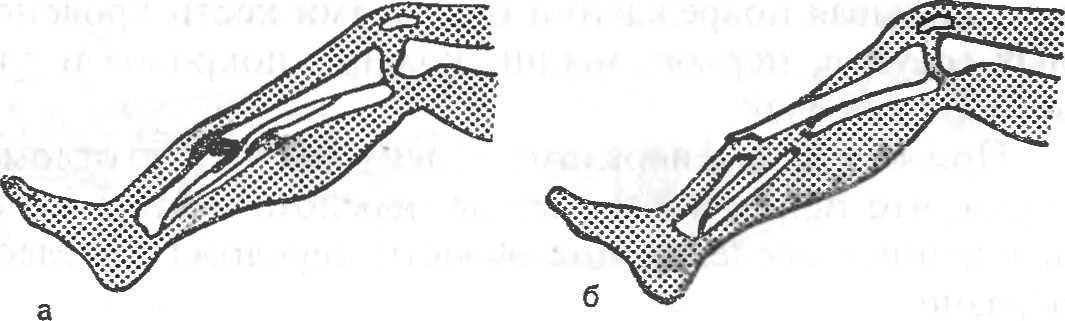

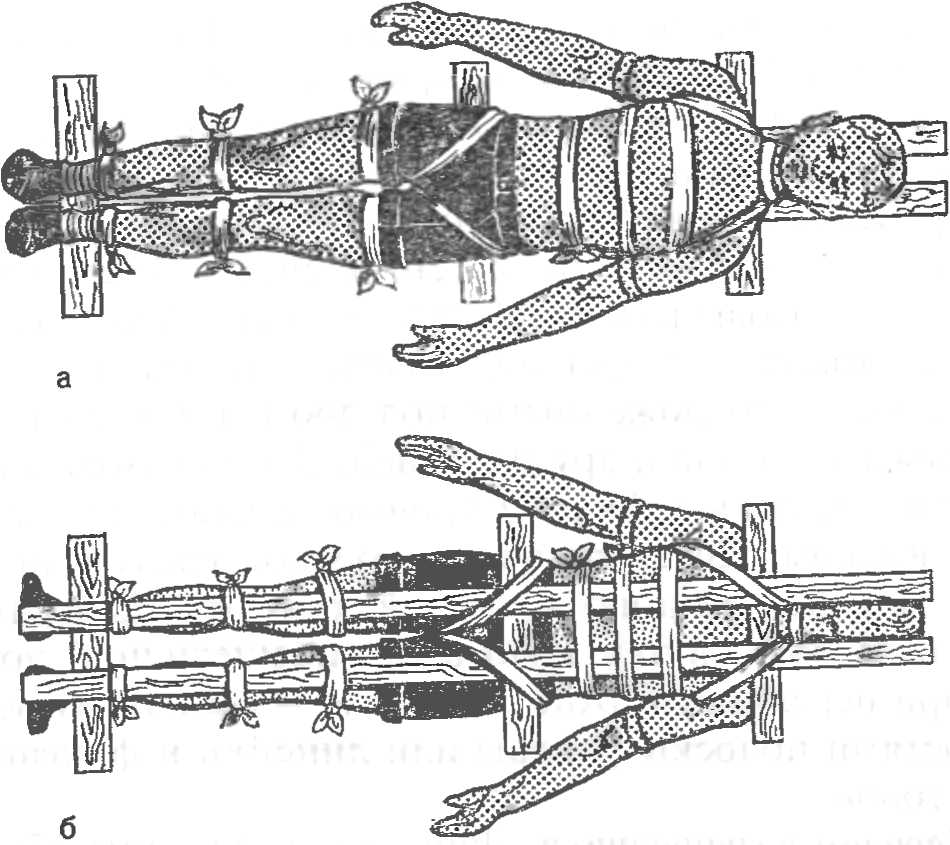

Ðèñ. 56. Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòåé ïðè ïåðåëîìàõ ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. à ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè ñ ïîìîùüþ äâóõ ïàëîê; á ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè è êîñòè ãîëåíè ôèêñàöèåé ê çäîðîâîé íîãå; â ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ãîëåíè.

ñòåðèëüíîãî ìàòåðèàëà ðàíó çàêðûâàþò ëþáîé õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíüþ. Íå ñëåäóåò óäàëÿòü èëè âïðàâëÿòü â ðàíó òîð÷àùèå êîñòíûå îòëîìêè: ýòî ìîæåò âûçâàòü êðîâîòå÷åíèå è èíôèöèðîâàíèå êîñòè è ìÿãêèõ òêàíåé. Ïðè êðîâîòå÷åíèè èç ðàíû ïðèìåíÿþò ñïîñîáû âðåìåííîé îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ: äàâÿùóþ ïîâÿçêó, íàëîæåíèå æãóòà, çàêðóòêè.

Èììîáèëèçàöèþ íèæíåé êîíå÷íîñòè óäîáíåå âñåãî îñóùåñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòíîé øèíû Äèòåðèõñà, âåðõíåé ñ ïîìîùüþ ëåñòíè÷íîé øèíû Êðàìåðà èëè ïíåâìàòè÷åñêîé øèíû. Åñëè òðàíñïîðòíûõ øèí íåò, òî èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïðè ïîìîùè èìïðîâèçèðîâàííûõ øèí èç ëþáûõ ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ (äîñêè, ëûæè, ðóæüÿ, ïàëêè, ïðóòüÿ, ïó÷êè êàìûøà, ñîëîìà, êàðòîí). Äëÿ ïðî÷íîé èììîáèëèçàöèè êîñòåé êîíå÷íîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íå ìåíåå äâóõ òâåðäûõ ïðåäìåòîâ èëè òðàíñïîðòíûõ øèí, êîòîðûå ïðèêëàäûâàþò ê êîíå÷íîñòè ñ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí. Ïðè îòñóòñòâèè ïîäñîáíîãî ìàòåðèàëà èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïóòåì áèíòîâàíèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè ê çäîðîâîé ÷àñòè òåëà: âåðõíåé êîíå÷íîñòè ê òóëîâèùó ïðè ïîìîùè áèíòà èëè êîñûíêè, íèæíåé ê çäîðîâîé íîãå (ðèñ. 56)..

Ïðè ïðîâåäåíèè òðàíñïîðòíîé èììîáèëèçàöèè ñîáëþäàþò ñëåäóþùèå ïðàâèëà: 1) øèíû íàäåæíî çàêðåïëÿþò è ôèêñèðóþò îáëàñòü ïåðåëîìà; 2) øèíó íåëüçÿ íàêëàäûâàòü íà îáíàæåííóþ êîíå÷íîñòü, ïîñëåäíþþ ïðåäâàðèòåëüíî îáêëàäûâàþò âàòîé èëè òêàíüþ; 3) äëÿ íåïîäâèæíîñòè â çîíå ïåðåëîìà ôèêñèðóþò äâà ñóñòàâà âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà (íàïðèìåð, ïðè ïåðåëîìå ãîëåíè ãîëåíîñòîïíûé è êîëåííûé ñóñòàâû) â ïîëîæåíèè, óäîáíîì äëÿ áîëüíîãî è äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè; 4) ïðè ïåðåëîìàõ áåäðà ôèêñèðóþò âñå ñóñòàâû íèæíåé êîíå÷íîñòè (êîëåííûé, ãîëåíîñòîïíûé, òàçîáåäðåííûé).

Ïðîôèëàêòèêà øîêà îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèêñàöèåé ïîâðåæäåííîãî îðãàíà â ïîëîæåíèè, ïðè êîòîðîì ìåíüøå âñåãî âîçíèêàåò áîëåâûõ îùóùåíèé. Îõëàæäåíèå ïðåäðàñïîëàãàåò ê ðàçâèòèþ øîêà, ïîýòîìó áîëüíîãî íåîáõîäèìî òåïëî óêðûòü. Áëàãîïðèÿòíîå äåéñòâèå îêàçûâàåò ïðèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýòèëîâîãî ñïèðòà, âîäêè, âèíà, ãîðÿ÷åãî êîôå è ÷àÿ. Óìåíüøèòü áîëè ìîæíî íàçíà÷åíèåì 0,51 ã àìèäîïèðèíà, àíàëüãèíà. Ïðè âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî ââåñòè îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà.

Òðàíñïîðòèðîâêó áîëüíîãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ëó÷øå îñóùåñòâëÿòü íà ñïåöèàëüíîé ñàíèòàðíîé ìàøèíå, ïðè îòñóòñòâèè åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîé âèä òðàíñïîðòà. Áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé ìîæíî ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïîñòðàäàâøèõ ñ ïåðåëîìàìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå. Êîíå÷íîñòü óêëàäûâàþò íà ìÿãêîå â íåñêîëüêî ïðèïîäíÿòîì ïîëîæåíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà è ïåðåêëàäûâàíèå ïîñòðàäàâøåãî äîëæíû áûòü ùàäÿùèìè, òàê êàê ìàëåéøåå ñìåùåíèå îòëîìêîâ ïðè÷èíÿåò ñèëüíóþ áîëü. Ñìåñòèâøèåñÿ êîñòíûå îòëîìêè ìîãóò ïîâðåäèòü ìÿãêèå òêàíè è ïðèâåñòè ê íîâûì òÿæåëûì îñëîæíåíèÿì.

Ïîâðåæäåíèÿ ÷åðåïà è ìîçãà. Ïðè óøèáàõ ãîëîâû íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå âèäû ïîâðåæäåíèé ìîçãà: ñîòðÿñåíèå, óøèá (êîíòóçèÿ) è ñäàâëåíèå. Ïðè ñîòðÿñåíèè íàáëþäàþòñÿ îòåê è íàáóõàíèå ìîçãà, ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè, êðîìå òîãî, ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå ìîçãîâîé òêàíè.

Äëÿ òðàâìû ìîçãà õàðàêòåðíû îáùåìîçãîâûå ñèìïòîìû: ãîëîâîêðóæåíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, òîøíîòà è ðâîòà, çàìåäëåíèå ïóëüñà. Âûðàæåííîñòü ñèìïòîìîâ çàâèñèò îò ñòåïåíè è îáøèðíîñòè ïîðàæåíèÿ ìîçãà. Îñíîâíûå ñèìïòîìû ñîòðÿñåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ (îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî ñóòîê è áîëåå) è ðåòðîãðàäíàÿ àìíåçèÿ (ïîñòðàäàâøèé íå ìîæåò âñïîìíèòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðåäøåñòâîâàëè òðàâìå). Ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè ìîçãà ïîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû î÷àãîâîãî ïîðàæåíèÿ: íàðóøåíèÿ ðå÷è, ÷óâñòâèòåëüíîñòè, äâèæåíèé êîíå÷íîñòåé, ìèìèêè.

Ïåðåëîì êîñòåé ÷åðåïà âîçìîæåí ïðè òÿæåëûõ òðàâìàõ. Ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà âîçíèêàþò îò óäàðà è âíåäðåíèÿ îòëîìêîâ êîñòåé, îò èçëèâàþùåéñÿ êðîâè (ñäàâëåíèå ãåìàòîìîé). Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò îòêðûòûå ïåðåëîìû êîñòåé ñâîäà ÷åðåïà ââèäó èñòå÷åíèÿ ìîçãîâîãî âåùåñòâà è èíôèöèðîâàíèÿ ìîçãà.

ïåðâûé ìîìåíò ïîñëå òðàâìû òðóäíî îïðåäåëèòü ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà, ïîýòîìó âñå áîëüíûå ñ ñèìïòîìàìè ñîòðÿñåíèÿ, óøèáà è ñäàâëèâàíèÿ äîëæíû áûòü íåìåäëåííî äîñòàâëåíû â áîëüíèöó. Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè ïîêîÿ. Ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå, äàþò íàñòîéêó âàëåðèàíû (1520 êàïåëü), êàïëè Çåëåíèíà, ê ãîëîâå ñëåäóåò ïðèëîæèòü ïóçûðü ñî ëüäîì èëè õîëîäíûé êîìïðåññ. Åñëè ïîñòðàäàâøèé áåç ñîçíàíèÿ, íåîáõîäèìî î÷èñòèòü ïîëîñòü ðòà îò ñëèçè, ðâîòíûõ ìàññ, ïðèäàòü åìó ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîå ïîëîæåíèå è ïðîâîäèòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå äûõàíèÿ, ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

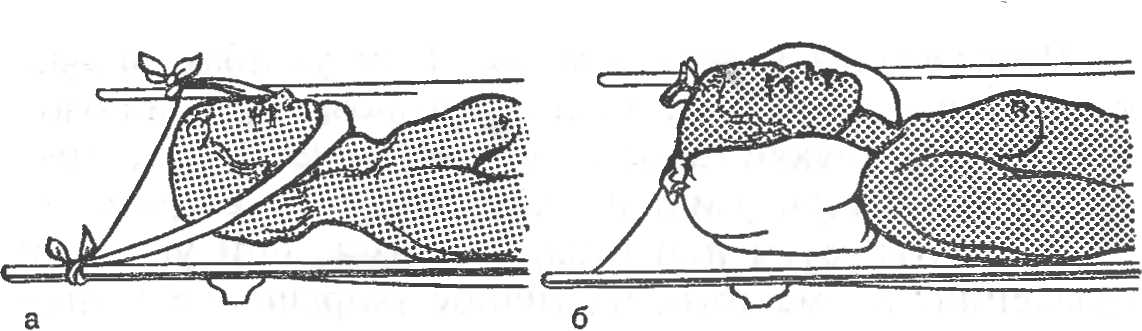

Ðèñ. 57. Èììîáèëèçàöèÿ ãîëîâû. à ôèêñàöèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé ê íîñèëêàì; á ôèêñàöèÿ ïðè ïîìîùè ìåøî÷êîâ ñ ïåñêîì.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ñâîäà ÷åðåïà çàùèùàþò ðàíó îò èíôèöèðîâàíèÿ àñåïòè÷åñêîé ïîâÿçêîé.

Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè íåîáõîäèìî íàáëþäàòü çà áîëüíûì, òàê êàê âîçìîæíà ïîâòîðíàÿ ðâîòà, à ñëåäîâàòåëüíî, àñïèðàöèÿ ðâîòíûõ ìàññ â òðàõåþ è àñôèêñèÿ.

Òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøèõ ñ ðàíåíèÿìè ãîëîâû, ïîâðåæäåíèÿìè êîñòåé ÷åðåïà è ãîëîâíîãî ìîçãà îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå.

Ãîëîâó èììîáèëèçóþò ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâîãî êðóãà (áàðàíêà), íàäóâíîãî ïîäêëàäíîãî êðóãà èëè ïîäñîáíûõ ñðåäñòâ (îäåæäà, îäåÿëî, ñåíî, ìåøî÷êè ñ ïåñêîì), ñîçäàâàÿ èç íèõ âàëèê âîêðóã ãîëîâû. Èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû ìîæíî îñóùåñòâèòü ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé, ïðîâåäåííîé ïîä ïîäáîðîäêîì è ôèêñèðîâàííîé ê íîñèëêàì (ðèñ. 57). Ïðè ðàíå â çàòûëî÷íîé îáëàñòè èëè ïåðåëîìå êîñòåé â ýòîé çîíå ïåðåâîçÿò ïîñòðàäàâøåãî íà áîêó. Ó ïîäîáíûõ áîëüíûõ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ðâîòà, ïîýòîìó çà íèìè íåîáõîäèìî ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü àñôèêñèè ðâîòíûìè ìàññàìè.

Ïðè òðàâìå ãîëîâû ïîñòðàäàâøèå ÷àñòî íàõîäÿòñÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà òàêèõ áîëüíûõ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà áîêó â ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîì ïîëîæåíèè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû è ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèå àñôèêñèè îò çàïàäåíèÿ ÿçûêà è àñïèðàöèè ðâîòíûìè ìàññàìè (ñì. ðèñ. 16).

Ïåðåëîì êîñòåé íîñà ñîïðîâîæäàåòñÿ íîñîâûì êðîâîòå÷åíèåì. Áîëüíûõ ñ ýòîé òðàâìîé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëóñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè, ò.å. ñ ïîäíÿòîé ãîëîâîé.

Òðàíñïîðòèðîâêó ðàíåíûõ ñ ïîâðåæäåíèåì ÷åëþñòåé îñóùåñòâëÿþò â ïîëîæåíèè ñèäÿ, ñ íåêîòîðûì íàêëîíîì ãîëîâû âïåðåä. Ïîñòðàäàâøåãî â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñëåäóåò ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ëîá è ãðóäü âàëèêàìè èç îäåæäû, îäåÿëà è äðóãèõ âåùåé. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ àñôèêñèè êðîâüþ, ñëþíîé èëè çàïàâøèì ÿçûêîì. Ïåðåä òðàíñïîðòèðîâêîé ñëåäóåò ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ ÷åëþñòåé: ïðè ïåðåëîìàõ íèæíåé ÷åëþñòè ïóòåì íàëîæåíèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêè, ïðè ïåðåëîìàõ âåðõíåé ÷åëþñòè ââåäåíèåì ìåæäó ÷åëþñòÿìè ïîëîñêè ôàíåðû èëè ëèíåéêè è ôèêñàöèåé åå ê ãîëîâå.

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà. Äàííîå ïîâðåæäåíèå îáû÷íî âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèè ñ âûñîòû, ñäàâëåíèè òÿæåñòÿìè, ïðè ïðÿìîì è ñèëüíîì óäàðå â ñïèíó (àâòîòðàâìà); ïåðåëîì øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ïðè óäàðå î äíî ïðè íûðÿíèè. Ïðèçíàêîì òðàâìû ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøàÿ áîëü â ñïèíå ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè.

Ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà âîçìîæíà òðàâìà ñïèííîãî ìîçãà (ðàçðûâ, ñäàâëåíèå), ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì ïàðàëè÷à êîíå÷íîñòåé (îòñóòñòâèå â íèõ äâèæåíèé, ÷óâñòâèòåëüíîñòè).

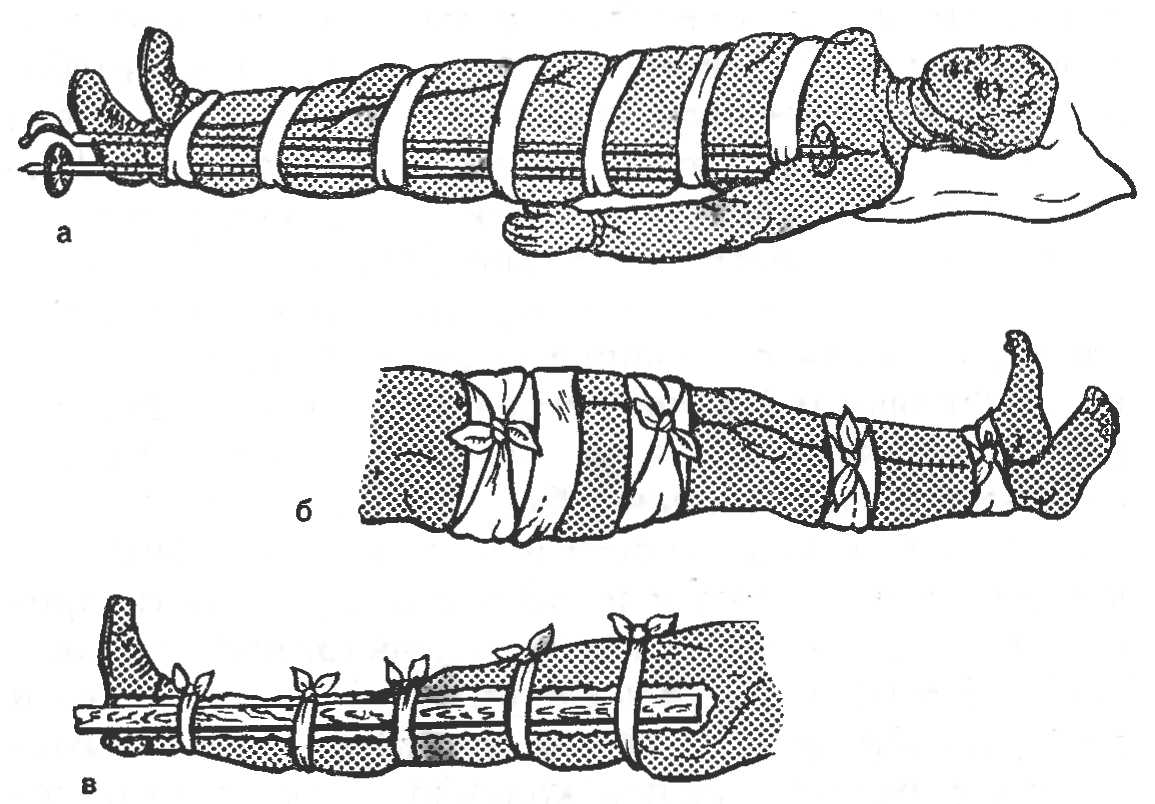

Ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà íåáîëüøèå ñìåùåíèÿ ïîçâîíêîâ ìîãóò âûçâàòü ðàçðûâ ñïèííîãî ìîçãà, ïîýòîìó êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïîñòðàäàâøåãî ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ñàæàòü, ñòàâèòü íà íîãè. Ïîñòðàäàâøåìó ñîçäàþò ïîêîé, óêëàäûâàþò åãî íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü äåðåâÿííûé ùèò, äîñêè. Îñóùåñòâëÿþò òðàíñïîðòíóþ èììîáèëèçàöèþ (ðèñ. 58). Ïðè îòñóòñòâèè äîñêè ïîñòðàäàâøåãî òðàíñïîðòèðóþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ïëå÷è è ãîëîâó ïîäóøêàìè.  ñëó÷àå ïåðåëîìà øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà òðàíñïîðòèðóþò íà ñïèíå ñ èììîáèëèçàöèåé ãîëîâû, êàê ïðè

Ðèñ. 58. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà, à âèä ñïåðåäè; á âèä ñçàäè.

ïîâðåæäåíèÿõ ÷åðåïà. Òðàíñïîðòèðîâàòü ïîñòðàäàâøèõ ñ òðàâìàìè ïîçâîíî÷íèêà ñëåäóåò îñòîðîæíî. Ïåðåêëàäûâàíèå, ïîãðóçêó è òðàíñïîðòèðîâêó ïðîèçâîäÿò îäíîâðåìåííî 34 ÷åëîâåêà, óäåðæèâàÿ âñå âðåìÿ íà îäíîì óðîâíå òóëîâèùå ïîñòðàäàâøåãî, íå äîïóñêàÿ ìàëåéøåãî ñãèáàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà; ïåðåêëàäûâàòü ïîñòðàäàâøåãî ëó÷øå âìåñòå ñ äîñêîé èëè ùèòîì, íà êîòîðîì îí ëåæèò.

Ïåðåëîì êîñòåé òàçà. Îäíà èç íàèáîëåå òÿæåëûõ êîñòíûõ òðàâì, ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ è òÿæåëûì øîêîì. Âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèÿõ ñ âûñîòû, ñäàâëåíèÿõ, ïðÿìûõ ñèëüíûõ óäàðàõ.

Ïðèçíàê òðàâìû ðåç÷àéøàÿ áîëü â îáëàñòè òàçà ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè êîíå÷íîñòÿìè è èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî. Ïîñòðàäàâøèé íå â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ.

Ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé òàçà èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïîìîùè øèí íåâîçìîæíà, ïîýòîìó ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì óìåíüøàþòñÿ áîëè è ìåíåå âåðîÿòíû ïîâðåæäåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ êîñòíûìè îòëîìêàìè. Áîëüíîãî ñëåäóåò óëîæèòü íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, íîãè ñîãíóòü â êîëåííûõ è òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ, áåäðà íåñêîëüêî ðàçâåñòè â ñòîðîíû (ïîëîæåíèå ëÿãóøêè), ïîä êîëåíè ïîäëîæèòü òóãîé âàëèê èç ïîäóøêè, îäåÿëà, ïàëüòî, ñåíà âûñîòîé 2530 ñì.

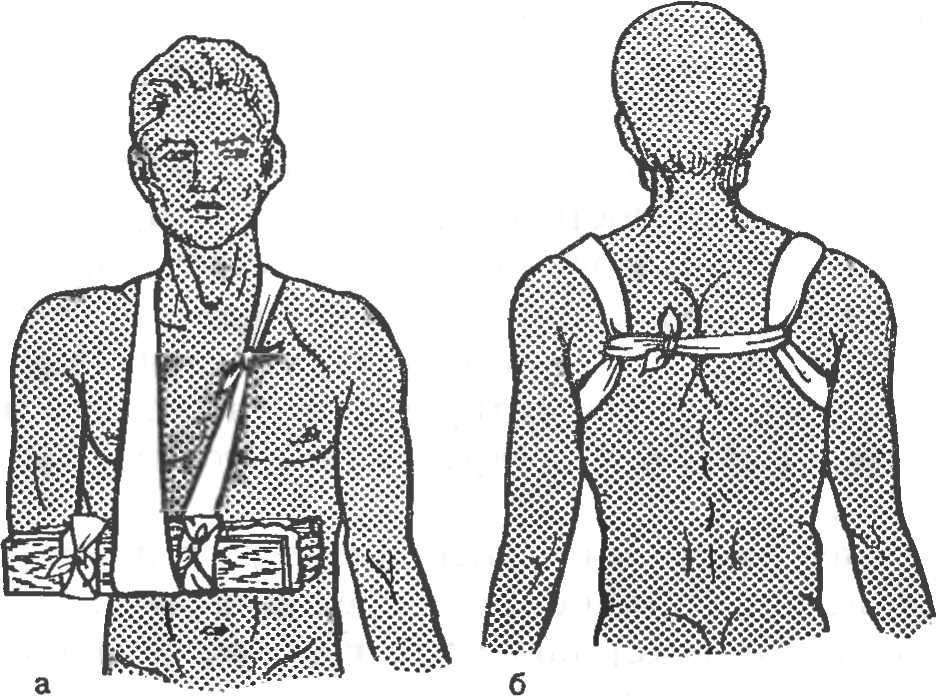

Ðèñ. 59. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïðåäïëå÷üÿ (à) è êëþ÷èöû (á).

Ïðîâîäÿò âîçìîæíûå ïðîòèâîøîêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Òðàíñïîðòèðóþò ïîñòðàäàâøåãî íà íîñèëêàõ èëè òâåðäîì ùèòå íà ñïèíå, ïðèäàâ åìó îïèñàííîå âûøå ïîëîæåíèå (ñì. ðèñ. 16, á). Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîñêàëüçûâàíèÿ áåäåð ñ âàëèêà èõ ôèêñèðóþò ÷åì-íèáóäü ìÿãêèì (ïîëîòåíöå, áèíò).

Ïåðåëîì ðåáåð. Âîçíèêàåò ïðè ñèëüíûõ ïðÿìûõ óäàðàõ â ãðóäü, ñäàâëåíèè, ïàäåíèè ñ âûñîòû è äàæå ïðè ñèëüíîì êàøëå, ÷èõàíüå. Äëÿ ïåðåëîìà ðåáåð õàðàêòåðíû ðåçêèå áîëè â îáëàñòè ïåðåëîìà, óñèëèâàþùèåñÿ ïðè äûõàíèè, êàøëå, èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ òåëà. Ìíîæåñòâåííûé ïåðåëîì ðåáåð ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðàñòàþùåé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ ïîâðåæäàþò ëåãêîå ñ ðàçâèòèåì ïíåâìîòîðàêñà è âíóòðèïëåâðàëüíîãî êðîâîòå÷åíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â èììîáèëèçàöèè ðåáåð íàëîæåíèè òóãîé öèðêóëÿðíîé ïîâÿçêè íà ãðóäíóþ êëåòêó.

Ïðè îòñóòñòâèè áèíòà äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîëîòåíöå, ïðîñòûíþ, êóñêè òêàíè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëåé è ïîäàâëåíèÿ êàøëÿ ïîñòðàäàâøåìó äàþò òàáëåòêó àíàëüãèíà, êîäåèíà, àìèäîïèðèíà. Òðàíñïîðòèðîâêà â ñòàöèîíàð â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïðè òÿæåëîì ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòèðîâêó îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ ñ ïðèäàíèåì ïîñòðàäàâøåìó ïîëóñèäÿ÷åãî ïîëîæåíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü è òðàíñïîðòèðîâêà â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïðè îñëîæíåííûõ ïåðåëîìàõ ðåáåð (ïíåâìîòîðàêñ, ãåìîòîðàêñ) òàêèå æå, êàê ïðè ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèÿõ ãðóäíîé êëåòêè.

Ïåðåëîì êëþ÷èöû. Õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüþ â îáëàñòè òðàâìû, íàðóøåíèåì ôóíêöèè ðóêè íà ñòîðîíå ïîâðåæäåíèÿ. ×åðåç êîæó ëåãêî ïðîùóïûâàþòñÿ îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èììîáèëèçàöèè îáëàñòè ïåðåëîìà, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ôèêñàöèè ðóêè ñ ïîìîùüþ êîñûíî÷íîé ïîâÿçêè (ñì. ðèñ. 35), áèíòîâîé ïîâÿçêè Äåçî (ñì. ðèñ. 44) èëè ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâûõ êîëåö (ðèñ. 59).

Источник