Остеосинтез с пластинами при переломе голени

Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

а) Показания для остеосинтеза переломов костей голени:

— Относительные показания: переломы со значительным повреждением мягких тканей, открытые переломы I и III типов, оскольчатые переломы, инфицирование места перелома и инфекция несращенного перелома с тяжелым сопутствующим вовлечением сустава (возможно применение внешнего навесного фиксатора).

— Альтернативные операции: внутренняя фиксация.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационное обследование: оцените двигательную функцию, чувствительность и кровоснабжение конечности.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Ослабление/потребность в коррекции выравнивания

— Инфекция раневого канала от винта (5-10% случаев)

— Изменение способа лечения

г) Обезболивание. Местное, региональное или общее обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, возможно использование электроннооптического усилителя изображения.

е) Оперативный доступ. Передний для наложения одностороннего фиксатора.

ж) Этапы операции:

— Репозиция

— Установка винтов Шанца

— Направление сверления

— Наложение внешнего фиксатора

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Начните сборку с самых удаленных от перелома винтов.

— Предупреждение: избегайте мальротации.

— Фиксируйте винты Шанца в противоположном кортикальном слое.

— В длинных костях должны быть созданы четыре точки надежной кортикальной фиксации с каждой стороны перелома (то есть, по крайней мере, два винта должны быть вкручены в каждый главный фрагмент, и, по крайней мере, три — в бедренную кость).

— Стабильность можно увеличить созданием тяги на винтах Шанца и путем сборки двухъярусной стержневой системы в продольной оси.

— При многоуровневых переломах возможно применение конструкции, перекидывающейся через сустав.

— В области перелома возможно применение техники фиксации кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфекция раневого канала от винта: удалите винт Шанца, выполните кюретаж просверленного отверстия, введите новый винт в другом месте.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза переломов костей голени:

— Медицинский уход: ежедневная проверка выходных отверстий винтов и положения оси, возможен рентгенологический контроль.

— Активизация: сразу же, без перенесения веса на поврежденную конечность.

— Период нетрудоспособности: зависит от общей ситуации.

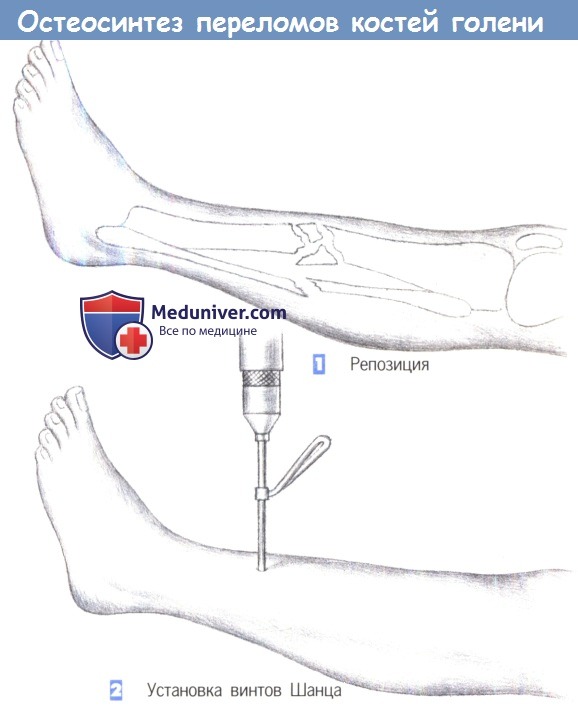

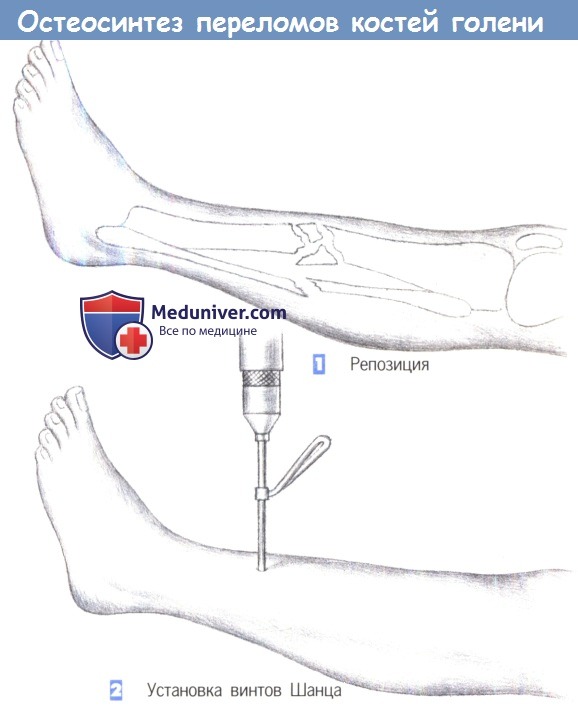

л) Этапы и техника остеосинтеза переломов костей голени:

1. Репозиция

2. Установка винтов Шанца

3. Направление сверления

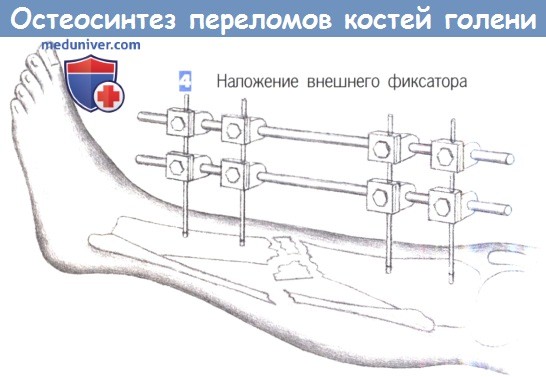

4. Наложение внешнего фиксатора

1. Репозиция. Применение внешней фиксации показано в случаях обширного повреждения мягких тканей, при оскольчатых переломах или переломах с дефектами кости, а также при инфицировании несращенного перелома. Цель операции заключается во введении не менее двух винтов Шанца или стержней Штейнманна в каждый (главный) фрагмент.

Стержни Штейнманна используются для рамочных фиксаторов. В данном случае односторонняя фиксация иммобилизацией достигается введением двух винтов Шанца в каждом фрагменте.

2. Установка винтов Шанца. Винты Шанца вводятся под рентгенологическим контролем. Отверстие для винта предварительно просверливается через маленький разрез кожи, сверлами различных размеров (3,2 мм, 3,6 мм, 4,5 мм). Для достижения лучшей стабильности оказалось эффективным вкручивать винты Шанца под углом около 15° друг к другу.

3. Направление сверления. Сверление начинается на переднем крае большеберцовой кости и примерно на этом же уровне достигается противоположный кортикальный слой (а). После предварительного сверления винт Шанца вкручивается вручную с использованием стандартной техники (б). Проходить сквозь мягкие ткани следует только с одной стороны.

4. Наложение внешнего фиксатора. После вкручивания последнего винта может быть наложен фиксатор. Необходимо соблюдать осторожность для предотвращения смещения большеберцовой кости. При наличии обширного раздробления следует избегать как компрессии, так и дистракции.

— Также рекомендуем «Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки»

Оглавление темы «Техника операций при травме»:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Этиология и механогенез ▪ Прямая травма (напр., сильный удар палкой), непрямая травма (напр., падение) или вращение (напр.,лыжная травма). ▪ Часто повреждение мягких тканей и открытые переломы из-за поверхностного расположения большеберцовой кости по передней поверхности голени.

Показания ▪ Нестабильные переломы со смещением. ▪ Открытые переломы. ▪ Внутрисуставные переломы. ▪ Патологические переломы и деструктивные процессы в области голени.

Противопоказания ▪ Перелом ы костей гонения без смещения. ▪ Чаще всего переломы костей голени в период роста.

Диагностика ▪ Обычное обследование см. 1.3 предоперационная диагностика. ▪ Клиническое обследование: тяжесть повреждений мягких тканей и кожи (открытый перелом), боль при надавливании, ограничение движений, деформация и патологическая подвижность, крепитация, ▪ Исследование периферического кровотока (определение пульса, при необходимости доплеровское исследование), двигательная и тактильная чувствительность (Внимание: синдром фасциальных футляров), при необходимости интраартериальное исследование. ▪ Рентгенологическое исследование: передне-задняя и боковая рентгенография костей голени, коленного сустава и -верхней части голеностопного сустава. ▪ При необходимости измерение давления в мышечном ложе голени.

Объяснение ▪ Точное объяснение преимуществ и недостатков при консервативном и хирургическом лечении. ▪ Общий операционный риск см. 1.2 и 1.8.3. ▪ Редко повреждение нервов (n.fibularis с симптомом повисшей стопы) или сосудов (a.tibialis anterior). ▪ Риск послеоперационных глубоких тромбозов или легочной эмболии. ▪ Риск нарушения заживления раны с некрозом кожи и мягких тканей. ▪ Развитие синдрома фасциальных футляров с необходимостью выполнения фасциотомии, ▪ Опасность послеоперационного остеомиелита. ▪ Нарушение оси голени. ▪ Расшатывание имплантата, формирование ложного сустава (особенно при оскольчатых переломах).

Предоперационная подготовка ▪ Бритье всей конечности. ▪ Натощак в день операции.

В операционной ▪ Интубационный наркоз или регионарная анестезия. ▪ Положение: на спине: — шинирование костномозгового канала: положение на ортопедическом столе; колено согнуто под 90° (Внимание: подушка под дистальный отдел бедра из-за опасности повреждения нервов и сосудов); — остеосинтез пластиной: конечность прямая, коленный сустав свободен для движений, гемостатический жгут на бедро. ▪ Обработка всей конечности дистальнее манжеты. ▪ Обложить операционное поле полотняными или одноразовыми клеящимися пеленками (чаще всего набор для конечностей). ▪ У операционного стола: оператор со стороны поврежденной конечности, 1-й ассистент напротив, операционная сестра со стороны ножного конца, при необходимости 2-й ассистент со стороны головного конца, ЭОП наискосок кзади от оператора или напротив (при шинировании костномозгового канала). ▪ Рекомендуется профилактика инфекции (напр., однократное внутривенное введение 2,0 г Gramaxin®), при открытых переломах обязательно.

Операция Длительность операции: 45—120 мин.

Методы ▪ Интрамедуллярный остеосинтез (шинирование костномозгового канала): закрытое шинирование без обнажения линии перелома (рис. 36): — динамическое или статическое укрепление гвоздя; проведение гвоздя без рассверливания канала.

Рис. 36. Интрамедуллярный остеосинтез отломков костей голени.

▪ Остеосинтез пластиной (рис. 37). ▪ Винтовой остеосинтез. ▪ Наружная фиксация.

Выбор метода ▪ Интрамедуллярный остеосинтез (шинирование костномозгового канала) при переломах диафиза большеберцовой кости в средней трети, при переломах в проксимальной и дистальной частях с укреплением шины. ▪ Остеосинтез пластиной: прежде всего при вращательных и спиральных переломах в проксимальной и дистальной трети большеберцовой кости. ▪ Винтовой остеосинтез: при косых и торсионных переломах. ▪ Наружная фиксация: тяжелые повреждения кожи и мягких тканей при сложных оскольчатых переломах как первый этап, сложные открытые переломы.

Рис. 37. Накостный остеосинтез большеберцовой кости.

Оперативный доступ ▪ Шинирование костномозгового канала: разрез кожи от головки большеберцовой кости проксимальное бугристости, тупое расслоение связки надколенника (рис. ЗЗ б). ▪ Остеосинтез пластиной или винтами: латеральнее гребня большеберцовой кости, дистально с легким изгибом в сторону внутренней лодыжки. ▪ Наружная фиксация: через небольшие разрезы.

Наиболее частые методы

Шинирование костномозгового канала большеберцовой кости ▪ Как можно более точная репозиция перелома на вытяжном столе под ЭОП-контролем в 2-х проекциях перед обработкой операционного поля. ▪ Доступ см. выше, костномозговой канал вскрыть шилом. ▪ Провести в канал гибкое сверло приблизительно на 1 см выше голеностопного сустава под ЭОП-контролем, при этом костный фрагмент нанизывается на сверло. ▪ Постепенно, начиная с диаметра сверла 9 мм (фронтальная плоскость) и увеличивая диаметр на 0,5 мм, рассверлить костномозговой канал на 11—12 мм под контролем ЭОЛ. ▪ Определить длину гвоздя и провести проводник. ▪ Забить гвоздь с помощью молотка и направительного приспособления. ▪ Удалить проводник, дренировать костномозговой канал. ▪ Ушить пателлярную связку, послойное ушивание раны.

Проксимальное или дистальное укрепление шины Аналогичный метод как на бедре (см. 5.4). Проведение гвоздя без рассверливания костномозгового канала ▪ Методика соответствует операции на бедре (см. 5.4). ▪ Нет необходимости в рассверливании костномозгового канала

Остеосинтез пластиной переломов диафиза большеберцовой кости ▪ Доступ латеральнее гребня большеберцовой кости. ▪ Выделить место перелома без отслоения надкостницы. ▪ Репозиция перелома и удерживание отломков репозиционными крючками. ▪ Нейтрализирующую пластину расположить с медиальной стороны большеберцовой кости. ▪ Фиксация фрагментов компрессирующими винтами (если возможно, винты провести через имеющиеся отверстия в пластине, в противном случае пластину снять). ▪ ЭОП-контроль в 2-х проекциях. ▪ Подкожное дренирование, ушивание раны.

Послеоперационное лечение ▪ Положение после операции на пластмассовой шине. ▪ Удалить дренажи через 24—48 часов. ▪ С 1 послеоперационного дня пассивные двигательные упражнения на двигательной шине. ▪ Физиотерапия с изометрическими двигательными упражнениями, дыхательная гимнастика. ▪ С 5—7 дня, при отсутствии болевого синдрома, начать нагрузку на большеберцовую кость с 10—15 кг. ▪ Профилактика тромбозов малыми дозами гепарина на период стационарного лечения. ▪ Снять швы на 10—12 день. ▪ Рентгенологический контроль: вдень операции, перед выпиской, через 2,3 и 6 месяцев. ▪ Выписка из стационара после заживления раны и достаточной мобилизации.

Реабилитация ▪ Полная нагрузка (решает оператор в зависимости от клинических и рентгенологических данных): — костномозговое шинирование: через 1—3 месяца; — остеосинтез пластиной или винтами: через 3—6 месяца. ▪ Удаление металлоконструкций через 1&—24 месяца (у пожилых людей имплантат не удаляется).

Осложнения и их лечение ▪ Послеоперационный синдром фасциальных футляров: фасциотомия на голени. ▪ Инфекция: раскрыть и обработать рану, адекватное дренирование, антибактериальная терапия, при необходимости замена метода на внешнюю фиксацию. ▪ Обширное повреждение мягких тканей, в том числе при открытых переломах: повторное вмешательство с обработкой раны, временное закрытие раны заменителем кожи (напр., EpicarcP) или вакуумной повязкой (напр., Vacuseal®) ▪ Ложный сустав и расшатывание имплантата: чаще всего повторная операция с необходимостью нового остеосинтеза.

Особенности ▪ При распространенном повреждении мягких тканей с медиальной стороны пластина монтируется на большеберцовой кости латерально. ▪ При нестабильной лодыжечной вилке (одновременно перелом малоберцовой кости и разрыв синдесмоза) дополнительная стабилизация малоберцовой кости пластиной в виде полу- или 1 /3 трубки (доступ через отдельный разрез по заднему краю малоберцовой кости).

Источник

Что случилось: молодой парень, регбист, 15 лет, получил травму (ему на ногу упал другой такой же), в результате имеем перелом обеих берцовых костей.

Сразу предупрежу, следующие фотографии будут гораздо более кровавыми, чем фотографии всех предыдущих операций. Поэтому если вы по каким-то причинам недостаточно смотрели НТВ и по-прежнему не переносите вид крови, лучше не идите под кат, чтобы не говорить мне потом: «Фу, как ты мог!». И да, еще в посте 84 фотографии.

Итак, поехали.

Данный вид фиксации перелома является одним из самых травматичных (сами увидите скоро), поэтому в последние годы применяется редко, но в данном случае вариант подбирался из 3-4 возможных и долго обсуждался.

При этом были приняты во внимание следующие факторы:

— мальчик — почти профессиональный спортсмен, ему нужно быстро вернуться к тренировкам.

— он физически развит соматически здоров (здесь заумные врачи используют слово «соматически», чтобы подчеркнуть, что здорово именно тело, а не весь организм, т.е., например, если вы псих-маньяк, но не кашляете, то так-то вы, конечно, больной, но соматически вы здоровы. Это чисто на случай, если кто не знает значения слова «соматически»).

— у него сложное семейное положение, поэтому ухода за ним особого не ожидается, и необходимо быстро поставить пациента на ноги.

— рубец после операции особого косметического ущерба не нанесет — шрамы украшают мужчину, плюс вряд ли мальчик будет переживать на тему некрасивого шрама на голени.

— малообеспеченная семья — дорогие фиксаторы не по карману, поэтому выбирали из того, что доступно по страховке.

В отличие от взрослой, в детской хирургии на малую берцовую вторую пластину не накладывают.

Пациента подготовили к операции, хирурги помылись (оперировать будут два хирурга и ассистент). Антон Викторович бреет ногу.

1.

Вообще, в операционной обычно не бреют, т.к. волосы — в операционной это грязь, и делаться это должно еще в палате накануне (часть предоперационной подготовки). Но так как брить конечность «наживую» при ребенке неприятно и больно, Антон предпочитает делать это уже под наркозом, чтобы не мучать человека.

Нога готова.

2.

Наносим автозагар дезинфицируем ногу. Ассистент держит ногу за спицу, проходящую через пяточную кость. Спица нужна для наложения скелетного вытяжения (чтобы удерживать кости в нужном положении). Спица имеет трехгранную заточку и при поступлении ею под местной анастезией просверливают кость. Сама операция состоялась через 4 дня после поступления, за это время спал отек, больной окреп после травмы и легче сможет перенести наркоз, а врачи смогли сделать кучу необходимых анализов. Перелом за такой короткий срок срастаться не начал.

Обратите внимание, как неестественно изогнута нога в месте перелома:

3.

4.

Врач пальпирует (прощупывает) место перелома.

5.

Место для разреза определили, можно браться за скальпель.

6.

Вначале работают двое: Антон и ассистент. Антон режет, ассистент промакивает тампоном разрез и помогает электроножом.

7.

8.

9.

Электронож — это не паяльник, он не нагревается. При включении на конец электрода подается ток определенной силы, а под больным — другой (пассивный) электрод в виде широкой пластины с проводом (чтобы ток, поданный на нож, шел через больного). Аппарат может менять силу тока и амплитуду, чтобы работать в разных режимах (резки, коагуляции, прижигания).

Чтобы добраться до костей, необходимо разрезать кожу, подкожную клетчатку, апоневроз (тонкий «мешочек», в котором лежат мышцы), затем надкостницу. В надкостнице проходят сосуды, питающие кость.

10.

Вот и добрались до кости, видим перелом.

11.

Примеряем пластину.

12.

В данном случае используется пластина на 8 шурупах немецкой фирмы. Для ребенка все лечение было бесплатным. Пластина была подобрана самая мощная — мальчик большой, здоровый (реально, у него нога почти размером с мою), и она должна нести вес его тела. К тому же, учитывая род его занятий и особенности характера, он, скорее всего, будет нарушать режим, то есть наступать на ногу без костылей раньше положенного. А где большая пластина, там, к сожалению, большой разрез. Приходится увеличить.

13.

14.

Однозубым крючком раздвигаются две половинки кости, чтобы вычистить сгустки крови и обрывки тканей между ними. Они мешают точной репозиции и дальнейшему сращиванию.

15.

16.

Разрез расширяется с обеих сторон.

17.

18.

19.

20.

21.

Теперь пластина полностью помещается внутри.

22.

К этому моменту пришел еще один хирург. Ассистент оттягивает ногу, держась за спицу.

23.

Антон получает возможность спозиционировать кости в правильное положение и приложить пластину. Если ось большеберцовой кости будет правильная, то и у малоберцовой кости все будет хорошо, поэтому работают только с большой.

24.

Пластину надо немного изогнуть, чтобы она повторяла форму кости. Для этого используется такой инструмент:

25.

26.

Прикладываем пластину снова, становится понятно, что немного переборщили.

27.

Гнем пластину в другую сторону немного.

28.

Рану обильно обрабатывают перекисью водорода: вросто кладут смоченный в ней тампон. Перекись сразу дает много пены. Перекись водорода обладает антисептическим и кровоостанавливающим действием. И, кроме того, хорошо отмывает кровь с кожи. При длительных кровавых операциях полезно промокнуть рану перекисью — и микробы дохнут, и кровь останавливается. Так что если доктор видит, что отовсюду понемногу кровит, он кладет в рану салфетку с перекисью.

Выглядит забавно.

29.

30.

Прикладываем пластину снова, на этот раз подошла, как влитая.

31.

Второй хирург прижимает пластину к кости и фиксирует инструмент в нужном положении.

32.

33.

Теперь можно отпустить спицу и не оттягивать кость, ее держит фиксатор. Можно начинать сверлить кость.

Выбираем сверло нужного диаметра, чтобы соответствовал диаметру болтов.

34.

Поехали. С противоположной стороны от того места, куда входит сверло, второй хирург ставит лопатку Буяльского. В данном случае она нужна, чтобы не дать сверлу повредить ткани, когда оно пройдет кость. Кстати, интересно, что сверлит один врач, а на педаль нажимает другой.

35.

Когда отверстие готово, другим сверлом вручную нарезают резьбу.

36.

А затем отверткой ввинчивают болт. В общем, идея такая же, как при ремонте какой-нибудь мебели.

37.

38.

Повторяем те же действия для остальных болтов.

39.

40.

41.

42.

43.

Кровоточащие сосудики по ходу дела пригижают электроножом.

44.

Здесь хорошо видно, как сверло прошло кость и уперлось в лопатку Буяльского. При сверлении приходится давить на дрель, поэтому, когда кость пройдена, сверло может резко уйти вглубь и пробить мышцы и кожу. Здесь и нужная лопатка, чтобы сверло ударило в нее. При сверлении черепа, кстати, лопатку-то не подставишь, поэтому там используется специальное очень дорогое сверло хитрой конструкции со встроенным ограничителем. Если все таки доведется снимать трепанацию, покажу.

45.

К этому моменту место операции выглядит уже довольно зловеще:

46.

Еще один болт:

47.

48.

Дело сделано, можно и тампоном промакнуть.

49.

50.

Кстати, концы болтов, торчащие с другой стороны кости, ничем не закрывают. Они тупые и, как меня заверили, не повреждают мягкие ткани и вообще не причиняют дискомфорта, разве что чешутся иногда.

51.

Пригласили рентгенолога сделать снимок. Всех выгнали из операционной. Вообще в операционной стоит электронно оптический преобразователь рентгеновских лучей (ЭОП), который позволяет в реальном времени просветить что угодно и тут же на мониторе увидеть результат (в первом отчете я демонстрировал фотографию костей своей руки, сделанную с монитора этого ЭОП — как в фильме «Вспомнить все», когда Шварцнеггер проходил через подобный аппарат и у него обнаружили оружие). Но у ЭОПа довольно узкое поле зрения, а на кассете рентгенаппарата умещается вся голень. Врачам было принципиально посмотреть всю кость на протяжении. Кроме того, если бы изначально решили контролировать операцию ЭОПом, пришлось бы оперировать в свинцовых фартуках, надетых под халаты, а это, по себе знаю, не очень приятно — фартук довольно тяжелый.

Через несколько минут уже принесли снимки. На них видно, что репозиция прошла успешно.

52.

53.

Все, можно приступать к зашиванию. Вначале сшивают надкостницу:

54.

55.

56.

Прокладывают дренаж (чтобы кровища не скапливалась в полости, а выходила наружу). Для этого делают небольшой разрез в стороне:

57.

Щипцами подлезают к нему изнутри и втягивают трубочку внутрь:

58.

59.

Трубочку с отверстиями по всей длине укладывают вдоль раны:

60.

Продолжаем сшивать надкостницу, а затем — мышцы с апоневрозом.

61.

Ассистент сводит мягкие ткани, чтобы можно было затянуть шов:

62.

63.

64.

65.

После сшивается подкожная клетчатка.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Далее — кожа.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Более эстетичный шов значительно увеличил бы время операции, и, соответственно, время наркоза. В данном случае

Антон счел это нецелесообразным. Рубец не будет обезображивающим.

Вынимают спицу:

80.

81.

Результат:

82.

Данный вид металлоостеосинтеза (скрепления костей металлическими штуками) относится к стабильным, это значит, что больного можно ставить на ноги с костылями уже на следующий день после операции. Но в данном случае Антон решил, что пусть лучше ребенок полежит 5-6 дней, и нога подзаживет немного. И при гладком послеоперационном периоде через 7-10 можно выписываться и ехать домой.

Через 6 месяцев пластину снимают.

P.S. Напомню, что я — не хирург и никакого отношения к врачам не имею, я просто приглашенный фотограф. Поэтому задавать в комментариях вопросы о данной или подобных операциях бесполезно — я не смогу ответить, а хирург, делавший операцию, сюда почти не заглядывает.

Источник