Основы медицинских знаний переломы

Учебное пособие для 10-11 классов

Основы медицинских знаний

Перелом — полное или частичное нарушение целостности кости под воздействием механической силы или болезни.

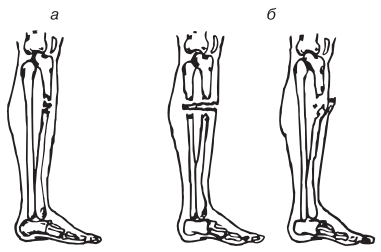

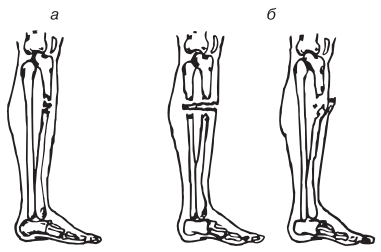

В зависимости от происхождения различают переломы врожденные и приобретенные. Врожденные переломы чаще всего возникают вследствие заболеваний костей скелета плода. Приобретенные переломы бывают травматические, при которых повреждается здоровая кость, и патологические, когда кость повреждается болезнью (туберкулез, остеопороз и др.). Кроме того, среди этих групп различают открытые и закрытые переломы (рис. 14). Открытым называют перелом, когда под действием острого отломка кости нарушается целостность кожи. При закрытом переломе кожные покровы и видимые слизистые оболочки не повреждаются. Клиническими признаками переломов являются деформация кости, болезненная подвижность, укорочение конечности, крепитация (хруст костных отломков), боль на месте перелома, ненормальное положение конечности, опухоль, отек, кровоизлияние и др.

Рис. 14. Виды переломов: а — закрытый перелом костей предплечья; б — открытый перелом костей голени

Повреждения черепа и головного мозга возникают в ре зультате механического воздействия на них. Черепно-мозговые травмы делятся на открытые и закрытые. Закрытыми травмами головы и черепа называют повреждения, при которых не нарушена целостность мягких тканей черепа или есть их повреждение без нарушений целостности надчерепной соединительнотканной оболочки (апоневроза). Открытыми черепно-мозговыми травмами являются повреждения мягких тканей головы с переломами костей черепа и нарушением целостности апоневроза.

К закрытым травмам головного мозга относятся сотрясение, удар и сдавление. Сотрясение головного мозга — это функциональные нарушения клеток головного мозга без их анатомического повреждения. Оно возникает при быстром силовом воздействии (например, ударной воздушной или водяной волной), при ударе по голове тупым твердым предметом (камнем, кирпичом и др.), падении предметов с высоты на голову. При механическом воздействии на головной мозг в нем происходят изменения, которые приводят к нарушениям передачи нервных импульсов. Сотрясение головного мозга обычно проявляется потерей сознания различной продолжительности, от нескольких мгновений до нескольких минут. Отмечаются головная боль, тошнота, иногда рвота, пострадавший часто не помнит обстоятельств, предшествовавших травме, и самого момента ее нанесения (ретроградная амнезия). Характерны побледнение или покраснение лица, учащение пульса, общая слабость, повышенная потливость. Все эти симптомы постепенно исчезают в течение 7-10 дней. Однако возможны и более тяжелые формы сотрясения головного мозга, протекающие с соответствующими клиническими признаками и методами лечения.

Ушиб головного мозга — тяжелая форма повреждения мозгового вещества на ограниченном участке. При ушибе мозга наблюдаются симптомы сотрясения мозгового вещества, очаговые неврологические симптомы: нарушение двигательной функции человека, чувствительности частей тела, мимики, речи и слуха.

При тяжелой форме сотрясения и ушибе головного мозга первая помощь заключается в своевременной и осторожной эвакуации пострадавшего на носилках с поворотом головы в сторону (для профилактики удушья рвотными массами) в ближайшее лечебное учреждение. Хорошо положить холодный компресс или лед на голову.

Сдавленние головного мозга встречается у 90 % пострадавших на фоне ушиба. В первой фазе сдавления сознание сохранено, могут наблюдаться легкие головные боли, незначительная тошнота.

Последним фазам соответствуют общие и очаговые неврологические симптомы: потеря сознания, головная боль, тошнота, рвота, заторможенность нервной системы и др.

Закрытые переломы костей свода и основания черепа возникают при ударе по голове тупым твердым предметом или при падении с высоты на голову. Для перелома костей основания черепа характерны: кровоподтек вокруг глаз (симптом «очков»), а также выделение крови, мозговой жидкости из носа, ушных проходов. Возможны повреждения черепно-мозговых нервов.

Повреждение позвоночника относится к тяжелым травмам опорно-двигательного аппарата. Переломы позвоночника возникают вследствие непрямой травмы (при падении с высоты на ноги, ягодицы, голову) и прямой травмы (непосредственно удар в область позвоночника). Переломы могут быть закрытые и открытые, одиночные и множественные, проникающие и непроникающие, огнестрельные и неогнестрельные. В зависимости от уровня повреждения различают травмы шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов спинного мозга и копчика в нижнем отделе позвоночника. Среди закрытых травм спинного мозга различают сотрясение, ушиб и сдавление.

Для сотрясения спинного мозга характерны следующие симптомы: при легкой степени поражения у пострадавших наблюдаются слабость, снижается чувствительность нижних конечностей, возможны нарушения мочеиспускания и дефекации; при более тяжелых повреждениях утрачивается чувствительность ниже места травмы, задерживаются мочеиспускание и дефекация.

При ушибах спинного мозга возможно возникновение кровоизлияния в мозговое вещество, нарушение анатомической целостности, что сопровождается соответствующей неврологической симптоматикой (параличи, утрата чувствительности ниже места травмы, задержка мочеиспускания и дефекации).

Сдавление спинного мозга может быть образовано костными отломками позвонков, отеком, гематомой и сочетанием этих причин. У пострадавших наблюдаются параличи, нарушение чувствительности ниже места травмы, расстройства мочеиспускания и дефекации.

При полных разрывах спинного мозга наблюдается отсутствие движений и чувствительности ниже места травмы, нарушение функций внутренних органов, отсутствие рефлексов. Чем выше находится место травмы позвоночника и спинного мозга, тем тяжелее состояние потерпевшего. При переломе в верхнем шейном отделе позвоночника смертность составляет около 85 %, в верхнем грудном — 76 %, а в нижнем грудном и поясничном отделах — 50 %.

От правильно оказанной первой помощи при повреждениях позвоночника в дальнейшем зависит здоровье человека. При переломах позвоночника даже небольшие смещения позвонков могут вызвать разрыв спинного мозга, поэтому пострадавшего с подозрением на перелом категорически запрещается сажать, ставить на ноги.

В случаях повреждения мягких тканей в области позвоночника пораженному следует провести наложение давящей повязки, а при ранениях — первичной асептической повязки. Пострадавшему необходимо создать покой, уложив его на ровную твердую поверхность (деревянный щит, доски, выдвижное заднее сиденье автомобиля и др.). Эти же предметы используют для транспортной иммобилизации. При отсутствии доски пострадавшего в бессознательном состоянии транспортируют на носилках в положении лежа на животе.

В случае перелома шейного отдела позвоночника необходима транспортировка на спине с иммобилизацией головы, как при повреждениях черепа. Во всех случаях повреждений транспортировку осуществляют особо осторожно, постоянно удерживая туловище пострадавшего на одном уровне, не допуская малейшего сгибания позвоночника.

Травмы грудной клетки в мирное время встречаются особенно часто при дорожно-транспортных происшествиях, аварийных ситуациях на шахтах, строительстве, при падении с высоты и др. Повреждения грудной клетки бывают закрытые и открытые, проникающие и непроникающие. Закрытые травмы в свою очередь делятся на: 1) закрытые повреждения мягких тканей (ушиб, сотрясение, сдавление); 2) закрытые повреждения мягких тканей и костей грудной клетки (грудины, ребер, ключицы, лопатки); 3) закрытые повреждения внутренних органов.

Ушиб и сотрясение грудной клетки возникают при воздействии ударной волны во время сильного взрыва, ударе тупым предметом, автомобильных катастрофах, падении с высоты и др. Значительных внешних повреждений при этом может и не наблюдаться, а состояние потерпевшего может быть тяжелым. Первая медицинская помощь в этом случае заключается в искусственной вентиляции легких, непрямом массаже сердца и доставке больного в лечебное учреждение.

Переломы грудины чаще встречаются при ударе о рулевое колесо в автомобильных авариях и сопровождаются болями в грудной клетке, припухлостью, кровоподтеком в области перелома и костным хрустом.

Возможны расстройства дыхания и сердечной деятельности.

Переломы ребер возникают при сильных прямых ударах в грудь, падении с высоты, сдавлении и др. Для перелома ребер характерны резкие боли в области перелома, усиливающиеся при дыхании, кашле и изменении положения тела. Множественный перелом всегда опасен возникновением нарастающей дыхательной недостаточности. Первая помощь заключается в иммобилизации ребер — наложении тугой циркулярной повязки на грудную клетку с помощью бинта, полотенца, простыни или куска ткани.

Перелом ключицы характеризуется болью в области травмы, нарушением функции руки на стороне повреждения, прощупыванием края отломков. Первая помощь основана на фиксации руки с помощью косыночной повязки и др.

Рис. 15. Транспортировка при переломе костей таза

Перелом костей таза — одна из наиболее тяжелых костных травм, часто сопровождается повреждением внутренних органов и тяжелым шоком. Возникает при сдавлениях, прямых сильных ударах, падении с высоты. Ведущим симптомом травмы является резкая боль в области таза при изменении положения таза и движениях конечностями. Первая помощь основана на придании пострадавшему положения, при котором реже возникают или усиливаются боли. Больного следует уложить на ровную твердую поверхность, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в стороны (положение лягушки), под колени положить тугой валик из подушки (одеяла, куртки и др.) высотой 25-30 см. Транспортировку осуществляют на носилках, щите, выдвижном заднем сиденье автомобиля (рис. 15) в описанном выше положении.

Особенности переломов у детей и взрослых. Кость со держит около 50 % воды, 28 % органических и 22 % неорганических веществ. Кроме того, в кости содержатся также в разных количествах натрий, магний, калий, хлор и другие микроэлементы. Преобладание в костях у детей органических веществ придает им упругость и эластичность, что определяет характер перелома (по типу зеленой веточки) и быстрое сращение. Изменение соотношения в сторону неорганических веществ у пожилых людей ведет к развитию хрупкости костей, более частым переломам и замедленному восстановлению костной ткани.

Травматический шок при переломах возникает в ответ на сильные болевые раздражения в результате нанесения травмы.

По времени развития различают первичный шок, возникающий сразу или в ближайшие 1-2 ч после травмы, и вторичный шок, появляющийся спустя 4-24 ч и позже после травмы. Последний развивается вследствие получения вторичной травмы, вторичного кровотечения, переохлаждения, отравления организма продуктами распада омертвевших тканей, микробными токсинами и др.

В клиническом течении первичного шока выделяют две фазы: возбуждения и торможения. Для первой фазы шока характерны двигательное возбуждение больного, бледность лица, беспокойный взгляд, сбивчивость мыслей. В фазе торможения при сохранении сознания отмечаются угнетенное состояние, полное безразличие к окружающему, отсутствие или резкое снижение реакции на боль, заостренность черт лица, липкий пот на коже и др.

Травматический токсикоз — один из наиболее тяжелых результатов травм, возникающих при различных катастрофах, стихийных бедствиях, разрушениях зданий и др. Развитие травматического токсикоза обусловлено нарушением кровообращения в частях тела, подвергшихся сдавлению; сдавлением и травматизацией нервных стволов; разрушением тканей. Важным фактором также является отравление за счет токсических веществ, которые начинают поступать в кровеносное русло. Особое значение принадлежит мышечному пигменту — миоглобину, который оказывает поражающее действие на ткань почки. Под его влиянием развивается почечная недостаточность, сопровождающаяся снижением выделения мочи, тошнотой, рвотой, слабостью, заторможенностью.

Неотложная помощь при травматическом токсикозе включает наложение тугой повязки на конечность либо жгута при полном омертвении ее выше места сдавления, обезболивание и быструю доставку пострадавшего в лечебное учреждение.

Вопросы для повторения

- Что такое перелом? Какие бывают переломы?

- Расскажите о травмах головы, позвоночника, грудной клетки, костей таза и неотложной помощи при них.

- В чем особенности переломов у детей и взрослых?

- Что такое травматический токсикоз?

Источник

4.4. Ïåðåëîì

Ïåðåëîì ýòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè ñ ïîâðåæäåíèåì îêðóæàþùèõ òêàíåé. Ðàçëè÷àþò âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå, ïàòîëîãè÷åñêèå è òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû. Ïàòîëîãè÷åñêèå ïåðåëîìû îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå ðàçðóøåíèÿ êîñòè áîëåçíåííûìè ïðîöåññàìè (îñòåîìèåëèò, òóáåðêóëåç, îïóõîëü, ðàçðåæåíèå êîñòíîé òêàíè è ò.ä.). Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêîé ñèëû. Ðàçëè÷àþò îòêðûòûå ïåðåëîìû (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê) è çàêðûòûå (áåç ïîâðåæäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ òêàíåé), à òàêæå ïåðåëîìû áåç ñìåùåíèÿ è ñî ñìåùåíèåì êîñòíûõ îòëîìêîâ (ðèñ. 4.2).

Ðèñ. 4.2. Ïåðåëîìû: à çàêðûòûé; á îòêðûòûé

Îñíîâíûå ïðèçíàêè çàêðûòûõ ïåðåëîìîâ: íååñòåñòâåííîå ïîëîæåíèå òðàâìèðîâàííîé ÷àñòè òåëà, áîëü â îáëàñòè ïðåäïîëàãàåìîãî ïåðåëîìà, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè îùóïûâàíèè è äâèæåíèÿõ, ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íàðóøåíèå ôóíêöèè, ïðèïóõëîñòü ìåñòà ïåðåëîìà çà ñ÷åò ïðèòîêà ëèìôû è îáðàçîâàíèÿ ãåìàòîìû; ïðè ïåðåëîìàõ ñî ñìåùåíèåì äåôîðìàöèÿ; ïîäâèæíîñòü êîñòè â íåîáû÷íîì ìåñòå; óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè. Ïðè ïåðåëîìàõ èìåþò ìåñòî åùå íåêîòîðûå ñèìïòîìû, ïðîâåðÿòü íàëè÷èå êîòîðûõ äîëæíû òîëüêî âðà÷è âî èçáåæàíèå óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî ïðè íåêâàëèôèöèðîâàííîé äèàãíîñòèêå ýòîé òðàâìû. Íî îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (ðåíòãåíîãðàììû).

Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå ê ñèìïòîìàì çàêðûòîé òðàâìû ïðèñîåäèíÿþòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè èëè ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê, êðîâîòå÷åíèå, âîçìîæíî âûñòîÿíèå èç ðàíû êîñòíûõ îòëîìêîâ.

Ïåðåëîìû äåòñêèõ êîñòåé èìåþò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè: íàáëþäàþòñÿ ïåðåëîìû áåç ïîâðåæäåíèÿ íàäêîñòíèöû; ïî òèïó «çåëåíîé âåòêè», à òàêæå íà ãðàíèöå êîñòè è õðÿùà, ò.å. ñ îòðûâîì õðÿùåâîé ÷àñòè êîñòè. Ýòè îñîáåííîñòè ñâÿçàíû ñ ýëàñòè÷íîñòüþ è ãèáêîñòüþ äåòñêèõ êîñòåé, ñ áîëüøîé òîëùèíîé íàäêîñòíèöû è íåáîëüøîé ìàññîé òåëà ðåáåíêà.

Ïðè ïåðåëîìàõ â ìîìåíò òðàâìû ìîãóò âîçíèêíóòü ñëåäóþùèå îñëîæíåíèÿ: òðàâìàòè÷åñêèé øîê; ïîâðåæäåíèå îòëîìêàìè êîñòåé íåðâîâ, ñîñóäîâ (êðîâîòå÷åíèå), æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ (ñåðäöå, ìîçã, ïå÷åíü è ò.ä.); æèðîâàÿ ýìáîëèÿ ïîïàäàíèå êóñî÷êîâ òêàíåâîãî æèðà â ñîñóäû, ÷òî âûçûâàåò èõ çàêóïîðêó; èíôèöèðîâàíèå ìåñòà ïåðåëîìà, âåäóùåå â äàëüíåéøåì ê âîñïàëåíèþ êîñòè îñòåîìèåëèòó.  áîëåå ïîçäíåì ïåðèîäå âîçìîæåí ðÿä äðóãèõ îñëîæíåíèé.

Òàêèì îáðàçîì, ïåðåëîìû êîñòåé ýòî òÿæåëûå ïîâðåæäåíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ïðè êîòîðûõ âîçìîæíû ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî çíàòü ïðèçíàêè ïåðåëîìîâ è óìåòü îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè ýòèõ ïîâðåæäåíèÿõ.

Ñõåìà îêàçàíèÿ ïåðâîé (äî ïðèåçäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ) ïîìîùè íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé: âðåìåííàÿ îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ; îáåçáîëèâàíèå èìåþùèìèñÿ â íàëè÷èè ñðåäñòâàìè (íåíàðêîòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, àëêîãîëü); íàëîæåíèå ñòåðèëüíîé ïîâÿçêè íà ðàíó; òðàíñïîðòíàÿ èììîáèëèçàöèÿ ñ ïîìîùüþ, â îñíîâíîì, ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ; ñîãðåâàíèå ïîñòðàäàâøåãî çèìîé è ïðåäóïðåæäåíèå ïåðåãðåâàíèÿ ëåòîì.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ: ïðîâåñòè îáåçáîëèâàíèå äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ áîëåâîãî øîêà, âðåìåííóþ èììîáèëèçàöèþ è òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ: îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå, ñäåëàòü îáåçáîëèâàíèå, íàëîæèòü àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó íà ðàíó, ïðîâåñòè òðàíñïîðòíóþ èììîáèëèçàöèþ (ñì. ñòð. 39) è äîñòàâèòü ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Âàæíåéøåé çàäà÷åé ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ áûñòðîé è ïðàâèëüíîé äîñòàâêè ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Òðàíñïîðòèðîâêà äîëæíà áûòü áåçîïàñíîé è ùàäÿùåé. Ïðè÷èíåíèå áîëè âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ øîêà è íàðóøåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà, ëåãêèõ. Âûáîð ñïîñîáà òðàíñïîðòèðîâêè çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî, õàðàêòåðà òðàâìû è âîçìîæíîñòåé, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò îêàçûâàþùèé ïåðâóþ ïîìîùü.  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåâîçìîæíî âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, ïîñòðàäàâøåãî ïåðåâîçÿò ëþáûì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì (ãðóçîâàÿ ìàøèíà, êîííàÿ ïîâîçêà, íàðòû, âîäíûé òðàíñïîðò è ò.ä.). Ïðè îòñóòñòâèè êàêîãî-ëèáî òðàíñïîðòà ÷åëîâåêà ïåðåíîñÿò â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå íà ñòàíäàðòíûõ èëè èìïðîâèçèðîâàííûõ íîñèëêàõ, ïðè ïîìîùè ëÿìêè èëè íà ðóêàõ.

Источник

Перелом — это нарушение целостности кости с повреждением окружающих тканей. Различают врожденные и приобретенные, патологические и травматические переломы. Патологические переломы образуются в результате разрушения кости болезненными процессами (остеомиелит, туберкулез, опухоль, разрежение костной ткани и т.д.). Травматические переломы возникают в результате воздействия механической силы. Различают открытые переломы (с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек) и закрытые (без повреждения поверхностных тканей), а также переломы без смещения и со смещением костных отломков (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Переломы: а — закрытый; б — открытый

Основные признаки закрытых переломов’, неестественное положение травмированной части тела, боль в области предполагаемого перелома, усиливающаяся при ощупывании и движениях, частичное или полное нарушение функции, припухлость места перелома за счет притока лимфы и образования гематомы; при переломах со смещением — деформация; подвижность кости в необычном месте; укорочение конечности. При переломах имеют место еще некоторые симптомы, проверять наличие которых должны только врачи во избежание ухудшения состояния пострадавшего при неквалифицированной диагностике этой травмы. Но окончательный диагноз устанавливается только после проведения рентгенологического исследования (рентгенограммы).

При открытом переломе к симптомам закрытой травмы присоединяются повреждение кожи или слизистых оболочек, кровотечение, возможно выстояние из раны костных отломков.

Переломы детских костей имеют некоторые особенности: наблюдаются переломы без повреждения надкостницы; по типу «зеленой ветки», а также на границе кости и хряща, т.е. с отрывом хрящевой части кости. Эти особенности связаны с эластичностью и гибкостью детских костей, с большой толщиной надкостницы и небольшой массой тела ребенка.

При переломах в момент травмы могут возникнуть следующие осложнения: травматический шок; повреждение отломками костей нервов, сосудов (кровотечение), жизненно важных органов (сердце, мозг, печень и т.д.); жировая эмболия — попадание кусочков тканевого жира в сосуды, что вызывает их закупорку; инфицирование места перелома, ведущее в дальнейшем к воспалению кости — остеомиелиту. В более позднем периоде возможен ряд других осложнений.

Таким образом, переломы костей — это тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата, при которых возможны серьезные осложнения. Поэтому необходимо знать признаки переломов и уметь оказывать первую медицинскую помощь при этих повреждениях.

Схема оказания первой (до приезда медицинских работников) помощи на месте происшествия при переломах костей: временная остановка кровотечения; обезболивание имеющимися в наличии средствами (ненаркотические препараты, алкоголь); наложение стерильной повязки на рану; транспортная иммобилизация с помощью, в основном, подручных средств; согревание пострадавшего зимой и предупреждение перегревания летом.

Первая помощь при закрытых переломах: провести обезболивание для предупреждения болевого шока, временную иммобилизацию и транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

Первая помощь при открытых переломах: остановить кровотечение, сделать обезболивание, наложить асептическую повязку на рану, провести транспортную иммобилизацию (см. стр. 39) и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Важнейшей задачей первой помощи при переломах является организация быстрой и правильной доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Транспортировка должна быть безопасной и щадящей. Причинение боли во время транспортировки способствует развитию шока и нарушению деятельности сердца, легких. Выбор способа транспортировки зависит от состояния пострадавшего, характера травмы и возможностей, которыми располагает оказывающий первую помощь. В тех случаях, когда невозможно вызвать скорую помощь, пострадавшего перевозят любым транспортным средством (грузовая машина, конная повозка, нарты, водный транспорт и т.д.). При отсутствии какого-либо транспорта человека переносят в лечебное учреждение на стандартных или импровизированных носилках, при помощи лямки или на руках.

Источник