Осложнения при переломах костей

Осложнения, развивающиеся при переломах костей, можно разделить на две большие группы: 1) осложнения, связанные непосредственно с самим переломом кости; 2) осложнения, возникающие в процессе лечения перелома.

К первой группе осложнений относятся осложнения, которые связаны с повреждением окружающих место перелома кости тканей или прилежащих к сломанной кости органов. Это повреждение мышц, разрыв сосудов и нервов, повреждение вещества мозга при переломе костей черепа, плевры и ткани легкого при переломе ребер, мочевого пузыря и прямой кишки при переломе костей таза и пр. Многие из этих осложнений являются решающими факторами, определяющими исход перелома кости. Поэтому необходимо стремиться к обязательному их устранению. Следует отметить, что некоторые из этих осложнений могут возникнуть не в момент травмы, а произойти при неправильном оказании первой помощи пострадавшему и при нарушении правил транспортировки его в лечебное учреждение.

Вторая группа включает осложнения, которые развиваются в процессе неправильного лечения перелома. Эти осложнения могут развиться в зоне расположения перелома и в органах и тканях, не связанных непосредственно с местом локализации перелома.Так, неправильное сопоставление костных отломков может привести к не сращению перелома и развитию ложного сустава, или, наоборот, происходит неправильное сращение костных отломков с образованием избыточной костной мозоли. Неправильное сращение костных отломков вызывает деформацию конечности и нарушение ее функции. Образование избыточной костной мозоли может привести к сдавлению магистрального кровеносного сосуда и вызвать нарушение кровообращения в тканях органа, а сдавление ею нерва станет причиной мучительных болей.

Попадание инфекции в зону перелома во время открытого оперативного лечения его будет способствовать развитию гнойного процесса в костной ткани, что станет причиной инвалидности больного.

Осложнения, локализующиеся в органах и системах организма больного с переломом костей, бывают обусловлены нарушением принципа функциональности при лечении перелома и несоблюдением сроков продолжительности иммобилизации органов. К этим осложнениям относятся:

а) застойные явления в легких с развитием пневмонии, особенно у больных пожилого и преклонного возраста, вынужденных длительно соблюдать постельный режим;

б) развитие застойных явлений в конечностях, приводящих к развитию процесса тромбообразования в венах с последующей тромбоэмболией;

в) образование пролежней при плохом уходе за кожей больного, а также при сдавлении кожи гипсовой повязкой;

г) развитие мышечной атрофии и тугоподвижности суставов с ограничением в нем при чрезмерной продолжительности фиксации конечности и длительном ограничении движений в конечности.

В особую группу осложнений перелома костей следует выделить жировую эмболию, которая возникает в тех случаях, когда в кровеносном русле появляются дезэмульгированные капельки свободного жира. Четкой теории патогенеза жировой эмболии нет. Более подробно об этом осложнении будет сказано при изучении проблемы реаниматологии. В этой лекции хотелось бы подчеркнуть, что жировая эмболия возникает чаще при переломах крупных трубчатых костей и после операции металлоостеосинтеза.

Клинические проявления жировой эмболии многообразны. Различают легочную (наиболее тяжелую) форму жировой эмболии, мозговую и генерализованную. У больных появляются признаки мозговой, дыхательной недостаточности. При исследовании мочи больных с жировой эмболией в ней обнаруживают капли свободного жира.

Для профилактики жировой эмболии у больных с переломами костей большое значение имеет надежная иммобилизация конечностей, осторожное проведение всех этапов металлоостеосинтеза и применение концентрированных (10-20%) растворов глюкозы внутривенно.

Источник

После перелома кости человека могут зажить за период от

месяца до полугода, это все индивидуально и зависит от особенностей тела

человека и от степени тяжести перелома. Но никого нельзя застраховать от разных

неприятных ситуаций. При переломах могут возникать разные осложнения, самые распространенные

из них – отеки, неправильно сросшиеся кости, образование ложного сустава,

медленное сращение костей, посттравматические артрозы, контрактуры.

Проблемы, которые возникает сразу же после перелома

Существую переломы осложненные и неосложненные. Чаще всего

осложнения могут возникать сразу же после перелома. Это может быть повреждение внутренних

органов, травматический шок, раневая инфекция, жировая эмболия, кровотечения,

сепсис, то есть нагноение, остеомиелит (это инфекционная болезнь костного мозга

или костной ткани). Действительно, с такими серьезными проблемами бороться

очень сложно, но все же возможно. Если предоставить пациенту качественную

первую помощь, то все это можно оперативно устранить. Но нужно понимать, что

риск разных проблем мо здоровьем при этом никуда не девается, он только

усиливается.

Возникать проблемы могут на протяжении всего лечения. К

примеру, переломы у пожилых людей могут сопровождаться развитием пневмонии и

обострением хронических заболеваний. У хронических алкоголиков из-за переломов

могут возникать тяжелые стадии неврозов.

Ложные суставы

Ложные суставы возникают в том случае, когда после перелома

отломки костей между собой не сильно соприкасаются. Врач их без проблем узнает

по форме и по измененной структуре отломков кости. На одном из отломков начинает

развиваться впадина, а на другом образуется подобие головки. Они образуются

из-за взаимного длительного трения. Место вокруг ложного сустава напоминает

суставную сумку, в которой находится много воды.

Если такое осложнение возникает, то может быть два варианта

последствий – поломанные кости не смогут двигаться полноценно, или же, наоборот,

смогут делать разные акробатические чудеса, к примеру, такую кость можно

повернуть на 360 градусов. Если ложный сустав образуется, то конечность немного

укорачивается, иногда даже на десять сантиметров.

Образуются ложные суставы в результате некоторых заболевания

(инфекционные недуги, спинная сухотка, рахит), в результате потери костного

вещества, интерпозиции тканей (когда между отломками костей залегают сухожилия,

мышцы), поврежденной конечности. Исправить суставы можно только с помощью

хирургического вмешательства (костная пластика или протезирование).

Метеочувствительность

Очень часто случается так, что пациенты, спустя длительные

месяцы эффективной терапии начинают внезапно ощущать в месте прежнего

повреждения некие неприятные ощущения, дискомфорт. Зажившие переломы очень

часто могут так реагировать на погоду, это называется метеочувствительность.

Метеочувствительность возникает у людей в том случае, когда погода резко

сменяется.

Ученные доказали, что людей, имеющих хорошую физическую подготовку,

сильный иммунитет, тех, кто много времени проводит на свежем воздухе и ведет

здоровый образ жизни, старые травмы тревожат очень редко. Врачи в таком случае

практически ничего не могут сделать. Нужно заниматься гимнастикой, причем

делать это регулярно, а не от случая к случаю, принимать ванны, делать

специальные физиопроцедуры.

Почему же возникают осложнения после переломов?

Такие осложнения, как костные мозоли, ложные суставы, неправильно

сросшиеся кости могут развиваться по причине неправильной диагностики, ошибочно

подобранного лечения, нерезультативных дополнительных методом заживления

переломов. Возникают данные проблемы только по вине врачей, которые не могут

вылечить пациента с первого раза.

Но также встречаются случаи, когда осложнения наступают по

вине самих больных, потому что они не выполняют то, что назначил им врач, и

занимаются самолечением. Очень часто

проблемы, связанные с переломами, возникают из-за того, что изначально человеку

оказывают неправильную первую медицинскую помощь. Человек, который получил

перелом, может с помощью кого-либо стараться сопоставить кости, а этого делать

ни в коем случае нельзя! После падения поврежденная конечность должна

оставаться в спокойном состоянии, ни в коем случае не нужно двигать ней. Нужно устойчиво

зафиксировать положение конечности с помощью шины или повязки. После этого

необходимо срочно отправиться к врачу. В медицинском учреждении первым делом

делают рентгеновский снимок места травмы, определяют тяжесть повреждения и

назначают лечение.

Затянуть лечение могут и неправильные действия, оказанные

больному а первые сутки после перелома. После повреждения не нужно греть место

повреждения, наоборот, лучше положить на него кусок льда. Таким образом, можно

снять отечность поврежденного места.

В любом случае, если у вас после выздоровления начинаются

какие либо проблемы – боли, отечность, затруднение в сгибании конечности, нужно

срочно обратиться к специалисту за помощью.

Упражнения после перелома руки:

Источник

Одним из осложнений закрытого перелома является кровопотеря. Кровотечение из сломанной кости продолжается до 3—5 сут. Многие хирурги почему-то кровотечение и кровопотерю связывают только с повреждением магистрального сосуда и наружным кровотечением или кровотечением в полость.

Кровотечение всегда бывает при закрытом переломе. Согласно исследованиям Clark (1951), В. Ф. Пожарисского (1972), кровопотеря при переломе заднего полукольца таза может достигать 2—3 л, переднего полукольца таза — 0,8 л, бедренной кости — 0,5—2,5 л, голени — 0,5—1,0 л. Особенно опасно кровотечение у больных пожилого и старческого возраста при переломах подвздошных костей и крестца, подвертельных и чрезвертельных переломах бедренной кости, высоких переломах большеберцовой кости. У больных с множественными переломами кровопотеря может составлять 2—3 л и более.

Жировая эмболия — редкое, но тяжелое осложнение переломов. Она чаще бывает у тех пострадавших, у которых не был диагностирован шок и поэтому не проводилась противошоковая терапия. Считают, что жировая эмболия развивается вследствие нарушений тканевого кровообращения при шоке. Патологическое депонирование крови в капиллярах, ацидоз в результате гипоксии, нарушение химизма крови являются звеньями патогенетической цепи. В клинике чаще наблюдается смешанная форма эмболии — и мозговая, и легочная.

Клинически жировая эмболия проявляется внезапным ухудшением состояния больного («светлый промежуток» от нескольких часов до 2 дней). Первый симптом — изменение сознания пострадавшего вследствие нарастающей гипоксии головного мозга вплоть до потери сознания. Важными признаками жировой эмболии являются учащение дыхания, цианоз кожи и слизистых оболочек (гипоксия!), повышение температуры тела до 39°С и выше (очевидно, центрального генеза). Имеются рассеянные симптомы поражения коры головного мозга, подкорковых образований и ствола: сглаженность носогубной складки, отклонение языка, расстройство глотания, менингеальные симптомы. На рентгенограммах легких отмечаются симптомы отека — картина «снежной метели».

Очень важно дифференцировать жировую эмболию от нарастающей внутричерепной гематомы, так как и в том, и в другом случае имеется «светлый промежуток». При гематоме четче выражены очаговые симптомы поражения одного полушария, менее выражены симптомы поражения подкорковых областей и ствола мозга. Для гематомы характерна и брадикардия, нет такой одышки и гипоксии, как при эмболии. Помогают специальные методы исследования: картина «снежной метели» на рентгенограммах легких, смещение срединных структур мозга на эхоэнцефалограммах при гематоме, повышение давления цереброспинальной жидкости и кровь в цереброспинальной жидкости при гематоме. Большое значение имеет изучение глазного дна: могут быть видны капли жира в капиллярах глазного дна при эмболии; расширение вен и сглаженность контуров зрительного нерва при гематоме.

Наряду с общими осложнениями закрытых переломов могут быть и местные осложнения. К ним в первую очередь следует отнести внутренний пролежень, который часто бывает при полном смещении отломков большебрецовой кости. Внутренний пролежень значительно затрудняет использование многих методов лечения.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

С наступлением консолидации еще далеко не заканчивается излечение поврежденной конечности.

Требуется более или менее длительный промежуток времени на уничтожение патологических изменений, остающихся в организме после переломов. Изменения эти разнообразны и касаются мягких тканей и костей.

Влияние переломов на мягкие ткани и кости

Кожа

Кожа долго остается синюшной и холодной; на ней нередко наблюдаются резкие трофические изменения.

Мышцы

Атрофия мышц начинает развиваться в ближайшие дни и бывает особенно резко выражена при пара- и интраартикулярных переломах; она ограничивается сегментом переломанной конечности или захватывает ее целиком; одновременно падает мышечный тонус. Пропорционально атрофии уменьшается и сила мышц.

По мере восстановления функции конечности атрофия может исчезнуть; в других случаях она только уменьшается, но окончательно не исчезает.

Причинными моментами для развития мышечной атрофии могут быть: длительная неподвижность конечности, сдавление мышц и нарушение их питания, прорастание соединительной тканью и раздражения, исходящие из места перелома.

Ослабление мышечной силы, с одной стороны, и обусловленная этим неуверенность при пользовании конечностью, равно как некоторая связанность и скованность, вызванные склерозом мышц, с другой — надолго задерживают полное восстановление функций.

Суставы и связки

Прилежащие к месту перелома суставы становятся тугоподвижными вследствие длительной иммобилизации, наличия кровоизлияния, воспалительного экссудата и отека, а также в результате сморщивания суставной сумки и связочного аппарата; этой тугоподвижности способствуют спайки между сухожилиями и их влагалищами, слабость мышц, их ретракция и сращения с окружающими тканями.

Особенно резко эти явления могут быть выражены при внутри- и околосуставных переломах.

Кости

Изменения со стороны костей выражаются в атрофии отломков, особенно дистального (данные Sudeck).

Прогноз при переломах костей

Переломы костей сами по себе редко приводят к гибели больных; в громадном большинстве случаев это бывает следствием побочных повреждений, ранений головного и спинного мозга при переломах черепа и позвоночника, разрывов мочевого пузыря и прямой кишки при переломах таза и т. п,

В другом ряде случаев жизнеопасными могут оказаться осложнения переломов: жировая эмболия, эмболия легочных артерий, delirium tremens, гипостатическая пневмония, равно как инфекция, развивающаяся при открытых переломах.

В отношении сохранения переломанной конечности существенную роль играет не столько нарушение целости кости, сколько повреждение мягких тканей, кожи, сосудисто-нервного пучка и инфекция, присоединяющаяся к открытым переломам.

На восстановление формы сломанной кости и функции конечности оказывают влияние возраст и состояние здоровья пострадавшего: переломы протекают лучше у детей и у здоровых субъектов, чем у стариков и больных.

Прогноз при переломах в значительной степени зависит от характера переломанной кости и степени повреждения мягких тканей. Переломы с небольшим количеством отломков, которые легко вправить, дают лучшие результаты, чем раздробленные, где правильно поставить отломки почти не представляется возможным.

Переломы диафизов протекают более благоприятно, чем пара- или интраартикулярные.

Восстановление формы кости и функции конечности в значительной степени зависит от рационального лечения и является важнейшим условием для благоприятного прогноза перелома, хотя даже при наилучшем лечении не всегда удается достигнуть желаемых результатов.

Источник

При повреждении

крупных сосудов костными отломками

и при наличии раны может развиться

острая анемия, а при закрытых переломах

— внутритканевая гематома. Повреждение

костными отломками нервных стволов

может привести к травматическому

шоку или развитию параличей. При открытых

переломах попадание в рану инфекции

может привести к развитию остеомиелита,

флегмоны или сепсиса. Костные отломки

могут повредить жизненно важные

органы (головной мозг, печень, легкие).

Первая помощь

При переломах,

правильно и своевременно оказанная

помощь, имеет огромное значение для

пострадавшего. Она предупреждает

развитие таких осложнений, как шок,

кровотечение, инфицирование. При открытых

переломах с кровотечением оказание

помощи начинают с немедленной остановки

кровотечения одним из возможных в

данном случае способов (вероятнее

всего, это будет жгут) и наложения

стерильной (асептической) повязки.

Дальнейшие мероприятия одинаковы

как для открытых, так и для закрытых

переломов. Основная задача —

иммобилизация костных отломков в

месте перелома. Это достигается

наложением стандартных шин или подручных

средств. Надежная иммобилизация

поврежденной конечности играет

важную роль при транспортировке

пораженного. Завершается первая

медицинская помощь доставкой

пострадавшего в лечебное учреждение.

§ 7. Транспортная иммобилизация

Иммобилизация

— приведение

в неподвижное состояние части тела

(конечность, позвоночник). Иммобилизацию

применяют при переломах костей, обширных

повреждениях мягких тканей, вывихах,

воспалительных процессах конечностей,

ранении крупных сосудов и обширных

ожогах, повреждении суставов, сухожилий

и нервов. Она уменьшает болевые ощущения

и предупреждает возникновение

травматического шока. Иммобилизацию

делят на транспортную и лечебную.

Транспортная

(временная) иммобилизация

осуществляется на период транспортировки

пострадавшего с места происшествия в

лечебное учреждение и должна обеспечивать

полный покой поврежденному органу

на этот период. Лечебная

(постоянная) иммобилизация

осуществляется в медицинском

учреждении (больница, поликлиника,

травмпункт, медсанчасть) на длительное

время. Основными средствами лечебной

иммобилизации являются разнообразные

гипсовые повязки (лангетные и циркулярные).

При отсутствии

стандартных шин применяют подручные

средства. Ими могут служить палки, доски,

зонт, лыжа, лыжная палка, линейка, плотный

картон, прутья, пучки камыша, фанерные

полосы. Если не окажется подручных

средств, тогда придется воспользоваться

самым простейшим способом —

аутоиммобилизацией: прибинтовывают

верхнюю конечность к туловищу, согнутую

под прямым углом в локтевом суставе, а

поврежденную нижнюю конечность к

здоровой ноге.

Правила наложения шин

Шину из жесткого

материала нельзя накладывать на голое

тело. Ее следует проложить ватой,

полотенцем или другой тканью. Транспортную

шину допустимо накладывать поверх

одежды и обуви, так как, раздевая

пострадавшего, можно вызвать дополнительную

травму; при открытых переломах одежду

следует разрезать по шву.Шину подгоняют

(моделируют) по здоровой конечности

пострадавшего и накладывают на

поврежденную в соответствии с

размерами и конфигурацией.После подгонки

шину тщательно прибинтовывают к

поврежденной конечности спиральными

турами начиная с периферии, при этом

шина должна хорошо фиксировать область

перелома и составлять с конечностью

единое целое.При иммобилизации

конечности необходимо придать ей

физиологическое (функционально выгодное)

положение, а если это невозможно, то

производят фиксацию в том положении,

при котором конечность меньше всего

травмируется.При определении

количества суставов, нуждающихся в

фиксации при различных переломах

конечностей, можно ориентироваться на

цифру «четыре». Например, при переломе

костей предплечья, имеющего 2 кости,

следует фиксировать 2 сустава, что в

сумме дает 4. При переломе плеча, имеющего

1 кость, необходимо фиксировать 3

сустава, чтобы в сумме получилось

4.При наложении

транспортных шин следует оставлять

открытыми кончики пальцев кисти и стопы

для контроля за кровообращением в

поврежденной конечности. Пальцы

являются «зеркалом» конечности.

Рис. 17 Виды иммобилизации

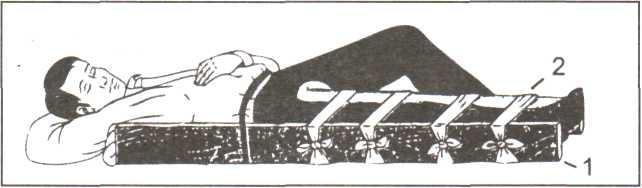

Рис.18 . Транспортная

иммобилизация нижней конечности при

переломах бедра: 1 — наружная шина; 2 —

внутренняя шина.

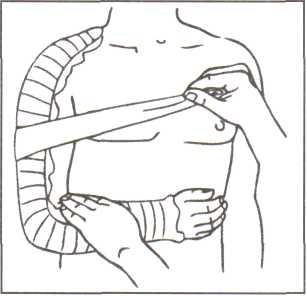

Рис. 19. Транспортная

иммобилизация при переломах голени: 1

— наружная шина; 2 — внутренняя шина.

Рис. 20. При переломах

костей плеча и

предплечья с помощью табельной

шины. Фиксация поврежденной

руки в локтевом суставе

с поворотом ладонью к

животу.

Рис.21

Рис.21

Транспортная иммобилизация при переломах

костей плеч и

предплечья с помощью

подручных средств:

а — на косынке;

б — с использованием

полы пиджак

Р

ис.

ис.

22. Транспортная иммобилизация при

переломах позвоночника: а — вид снизу,

б — вид

сверху.

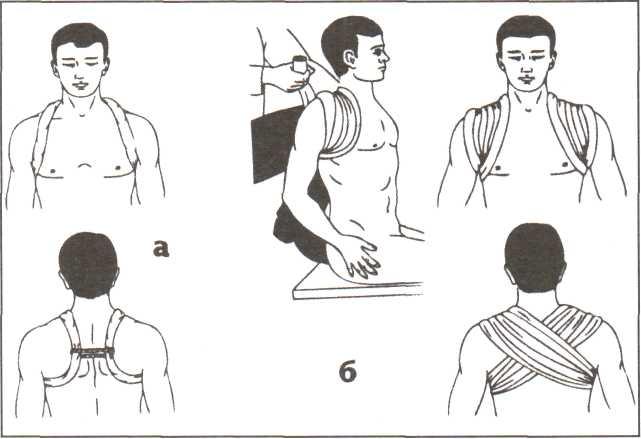

Рис. 23. Транспортная

иммобилизация при переломах костей

таза.

Рис. 24. Транспортная иммобилизация пи

переломах ключицы: а- при помощи

ватно-марлевых (матерчатых) колец, б —

путем наложения крестообразной повязки.

При

переломах бедра для создания

покоя к поврежденной ноге

снаружи прибинтовываются шины

от стопы до подмышечной впадины,

а по внутренней поверхности

— от стопы до промежности (рис.

18). При переломах голени, повреждениях

голеностопного сустава

или лодыжек шину накладывают

по наружной поверхности от

середины бедра так, чтобы она выступала

на несколько сантиметров за стопу,

и шину такой же длины по внутренней

поверхности ноги (рис. 19). При переломах

костей стопы шину накладывают по задней

поверхности конечности от середины

голени до кончиков

пальцев стопы.

При

переломах костей плеча и

предплечья накладывают шину по

задней поверхности от пальцев

кисти по спине до противоположного

плечевого сустава, при этом

согнув поврежденную руку в

локтевом суставе и повернув ладонью

к животу (рис. 21). Если шины

отсутствуют, то обеспечить

неподвижность

можно одним из следующих

способов:

прижать

к туловищу здоровой

рукой пострадавшего;кисть

поврежденной руки просунуть

между пуговицами верхней

одежды;подвесить

на косынку (рис.

21 а);подвесить

на полу пиджака

(рис. 21 6).

При

переломах костей позвоночника

и таза появляется резкая боль

при движениях ногами или изменении

положения тела, может

быть нарушена чувствительность

кожных покровов ног и рук, задержка

или резкая болезненность

мочеиспускания.

При

закрытых переломах позвоночника

пострадавший не может

подняться и разогнуться. При оказании

первой медицинской помощи категорически

запрещается сажать

или ставить пострадавшего на ноги —

его укладывают на твердую

ровную поверхность животом. При

перекладывании пострадавшего

с поверхности на щит

необходимо осторожно перевернуть

его на бок, положить рядом щит и перекатить

на него. Голову

и туловище обкладывают мягкими

предметами, чтобы максимально

исключить движения в поврежденном

позвоночнике.

При

переломах костей таза пострадавшего

укладывают на щит

спиной, под колени подкладывают

плотный валик из сложенного

одеяла или плотной одежды так,

чтобы нижние конечности были

согнуты в коленях и разведены

в стороны (поза лягушки) (рис.

23). Транспортировка пострадавших

с переломами костей таза

или позвоночника осуществляется

только на твердой ровной

поверхности, для этой цели используется

щит (широкая доска,

лист толстой фанеры, дверь, снятая с

петель и т.п.), который укладывается

на носилки.

Первая

медицинская помощь при

переломах ключицы направлена

на обездвижение пояса верхних

конечностей. Поврежденную

руку укладывают в косынку, транспортировка

пострадавшего осуществляется

в положении сидя, слегка откинувшись

назад, не рекомендуется

наклонять вперед, так

как при этом возможно дополнительное

смещение отломков ключицы.

Для

иммобилизации переломов

ключицы применяют ватно-марлевые

кольца, которые надевают

на плечевые суставы и,

стягивая на спине, разводят их в

стороны, тем самым сопоставляя

отломки ключицы в физиологическое

положение, такое же действие

оказывает наложенная на

верхний плечевой пояс крестообразная

повязка (рис. 24).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник