Осложнения после перелома кости

С наступлением консолидации еще далеко не заканчивается излечение поврежденной конечности.

Требуется более или менее длительный промежуток времени на уничтожение патологических изменений, остающихся в организме после переломов. Изменения эти разнообразны и касаются мягких тканей и костей.

Влияние переломов на мягкие ткани и кости

Кожа

Кожа долго остается синюшной и холодной; на ней нередко наблюдаются резкие трофические изменения.

Мышцы

Атрофия мышц начинает развиваться в ближайшие дни и бывает особенно резко выражена при пара- и интраартикулярных переломах; она ограничивается сегментом переломанной конечности или захватывает ее целиком; одновременно падает мышечный тонус. Пропорционально атрофии уменьшается и сила мышц.

По мере восстановления функции конечности атрофия может исчезнуть; в других случаях она только уменьшается, но окончательно не исчезает.

Причинными моментами для развития мышечной атрофии могут быть: длительная неподвижность конечности, сдавление мышц и нарушение их питания, прорастание соединительной тканью и раздражения, исходящие из места перелома.

Ослабление мышечной силы, с одной стороны, и обусловленная этим неуверенность при пользовании конечностью, равно как некоторая связанность и скованность, вызванные склерозом мышц, с другой — надолго задерживают полное восстановление функций.

Суставы и связки

Прилежащие к месту перелома суставы становятся тугоподвижными вследствие длительной иммобилизации, наличия кровоизлияния, воспалительного экссудата и отека, а также в результате сморщивания суставной сумки и связочного аппарата; этой тугоподвижности способствуют спайки между сухожилиями и их влагалищами, слабость мышц, их ретракция и сращения с окружающими тканями.

Особенно резко эти явления могут быть выражены при внутри- и околосуставных переломах.

Кости

Изменения со стороны костей выражаются в атрофии отломков, особенно дистального (данные Sudeck).

Прогноз при переломах костей

Переломы костей сами по себе редко приводят к гибели больных; в громадном большинстве случаев это бывает следствием побочных повреждений, ранений головного и спинного мозга при переломах черепа и позвоночника, разрывов мочевого пузыря и прямой кишки при переломах таза и т. п,

В другом ряде случаев жизнеопасными могут оказаться осложнения переломов: жировая эмболия, эмболия легочных артерий, delirium tremens, гипостатическая пневмония, равно как инфекция, развивающаяся при открытых переломах.

В отношении сохранения переломанной конечности существенную роль играет не столько нарушение целости кости, сколько повреждение мягких тканей, кожи, сосудисто-нервного пучка и инфекция, присоединяющаяся к открытым переломам.

На восстановление формы сломанной кости и функции конечности оказывают влияние возраст и состояние здоровья пострадавшего: переломы протекают лучше у детей и у здоровых субъектов, чем у стариков и больных.

Прогноз при переломах в значительной степени зависит от характера переломанной кости и степени повреждения мягких тканей. Переломы с небольшим количеством отломков, которые легко вправить, дают лучшие результаты, чем раздробленные, где правильно поставить отломки почти не представляется возможным.

Переломы диафизов протекают более благоприятно, чем пара- или интраартикулярные.

Восстановление формы кости и функции конечности в значительной степени зависит от рационального лечения и является важнейшим условием для благоприятного прогноза перелома, хотя даже при наилучшем лечении не всегда удается достигнуть желаемых результатов.

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

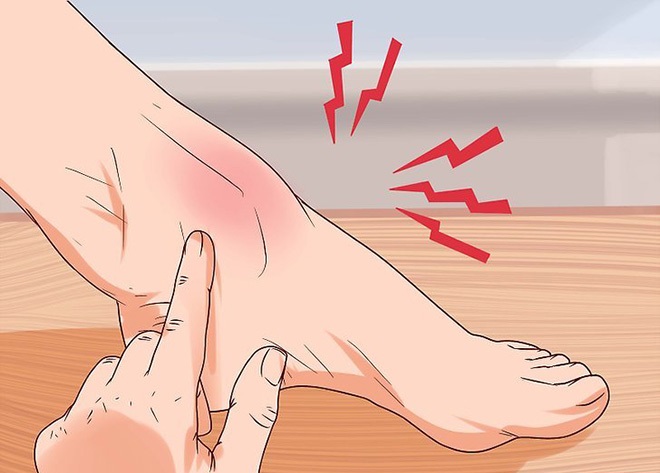

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

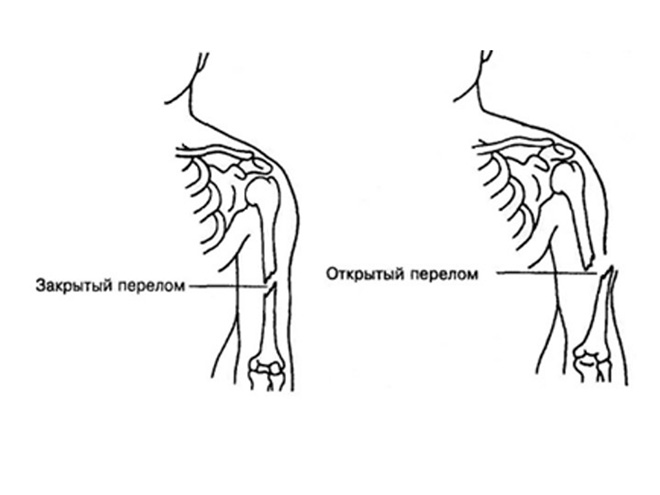

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

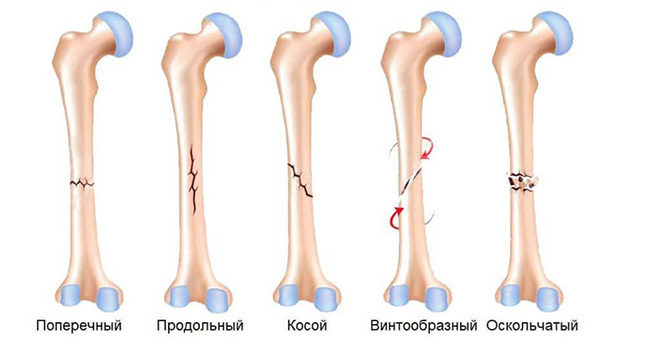

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

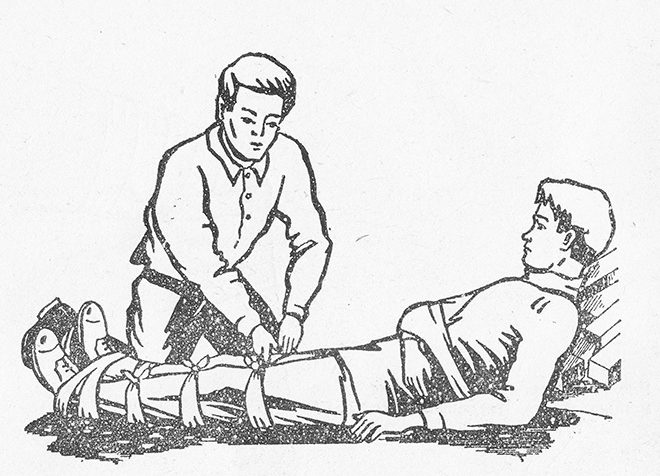

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник

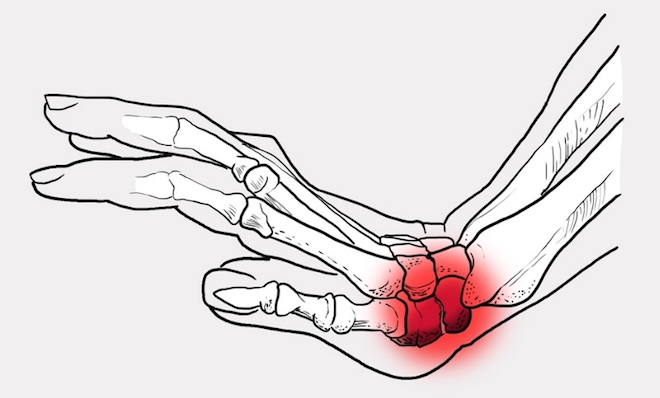

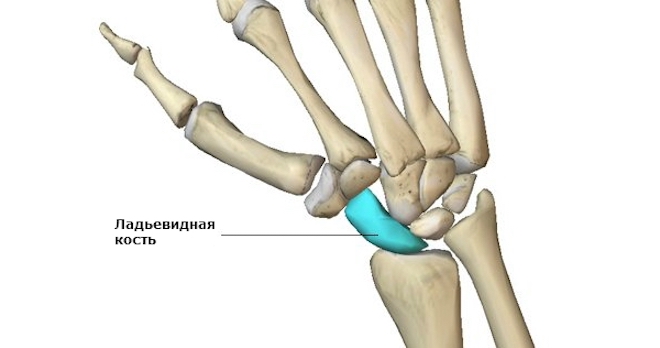

Травмирование костей запястья нередкое явление в практике врачей – травматологов. Это часть руки является мобильной по причине сложного анатомического строения. Перелом ладьевидной кости является одним из самых трудных повреждений, так как она отвечает за координацию движения запястной части. Особенности ее функционирования и локализации обуславливают трудности, возникающие в процессе реабилитации. Подробнее о строении, расположении, видах травм и их лечении далее в статье.

Анатомические особенности кости

Запястье руки состоит из 8 костей, соединенных друг с другом связками. Такое сложное строение делает кисть подвижной и дарит ей возможность совершать сложные, тонкие движения. Ладьевидная кость располагается между диафизом локтевой и лучевой. Находится со стороны большого пальца. Почему ее травмы так опасны:

- Расположение обуславливает слабое кровоснабжение. Это значит, что в случае перелома, кода возникает сильная отечность, кровь почти перестает поступать. Отсутствие снабжения кровью грозит развитием множества осложнений: длительная реабилитация, медленное заживление и даже некроз окружающих мягких и костных тканей.

- Переломы имеют внутрисуставный характер. Подобная разновидность костных повреждений является самой опасной, грозящей множеством последствий. Среди них есть нарушение подвижности и координации кисти руки, постоянная болезненность, высокий риск развития воспалительных процессов.

Интересный факт! Данную кость можно легко прощупать. Она находится в промежутке между сухожилием, ведущим к большому пальцу и отводящей мышцей. В этом промежутке есть небольшая впадина, где она находится.

Причины

Причиной перелома является падение на вытянутую руку с упором на ладонь. Природа защитила хрупкие кости кисти окружающими структурами и фасциями (защитными оболочками). Но в момент падения на вытянутую руку, упор смещается в сторону большого пальца. Связки и мышечные структуры приходят в состояние сильного напряжения, оставляя кость незащищенной. Механическое воздействие собственного веса при падении достаточно для того, чтобы сломать ее. Еще одна возможная причина такой травмы – это удар об твердую поверхность без падения. Отсюда можно выделять несколько групп риска для получения такого типа повреждений:

- Спортсмены (боксеры, легкоатлеты, велосипедисты, хоккеисты и т.д.). Любая активная деятельность связана с риском травмы. Активные движения как в верхнем, так и нижнем поясе, могут стать причиной травмы.

- Пожилые люди. Снижение функциональных характеристик костной ткани, нарушение крупной моторики тела приводят к значительному повышению рисков.

Виды переломов

Есть несколько оснований для классификации. Чтобы разработать стратегию лечения, необходимо проанализировать характер повреждения, наличие осложнений и сопутствующих травм, определить пораженную область. Итак, по характеру выделяют:

- Стабильные. Имеют ровную, поперечную линию излома.

- Нестабильные. Линия излома имеет форм зигзага или проходит вдоль кости, поражая все ее локальные отделы, или проходит по диагонали и т.д. К нестабильным также относят травмы с образованием осколков кости и их смещением.

По локализации повреждения выделяют:

- Перелом средней трети.

- Проксимальной трети.

- Бугорка.

В зависимости от типа повреждения выделяют:

- Подвывихи. Их сложно диагностировать ввиду отсутствия четкой клинической картины. Характеризуется увеличенным расстоянием между ладьевидной и полулунной костью.

- Переломы. Полные повреждения разной этиологии. Различаются по локализации и характеру.

- Старые переломы. Диагностируются с помощью рентгенологического снимка. Их характерными особенностями являются патологические варианты сращения (например, ложный сустав), измененное положение относительно других костей, неровный край и т.д.

Перелом ладьевидной кости без смещения

Отсутствие смещения отломков в большинстве случаев гарантирует благополучное восстановление целостности и полноценного функционирования кисти руки. Лечащий врач редко назначает оперативные меры для лечения таких случаев. В терапию входит ношение фиксирующей повязки (лангетка, гипс, ортез). Характеристики данной травмы:

- Имеет закрытый тип.

- Имеет совокупные повреждения близлежащих тканей и костей.

- Восстановление проходит в непродолжительном временном промежутке.

- Не создает серьезных осложнений.

Перелом ладьевидной кости со смещением

Смещение является фактором, значительно осложняющим построение стратегии терапии. Слабое кровоснабжение данной кости создает сложные условия для сращения и регенерации тканей. Поэтому медики в таких случаях склоняются к применению оперативных мер по сопоставлению фрагментов и их фиксации. При закрытых переломах предпринимаются попытки по вправлению. Если не получается, то проводится репозиция костной ткани. Каким образом осуществляется лечение:

- Фрагменты совмещают и фиксируют при помощи спиц, винтов. После операции пациенту фиксируют запястье с помощью гипсовой повязки или пластикового ортеза сроком на 2,5 – 3 месяца.

- Есть еще один варианта по восстановлению целостности. Это взятие донорского участка кости и его совмещение.

Краевой перелом

Данный тип повреждения отличается от перелома со смещением тем, что фрагменты кости отрываются от основной части кости. Оперативным путем медики совершат попытки по их совмещению, но если это становится невозможным, то приходится их удалить. В случае, если осколки остались в тканях, то они причиняют больному сильную боль и ограничивают моторные функции кисти.

Оказание доврачебной помощи

Как понять, что случился перелом костей запястья? Так как сложно диагностировать наличие таких повреждений, необходимо внимательно отнестись к любым симптомам. Существуют следующие признаки перелома ладьевидной кости:

- Простреливающая боль в области основания большого пальца. Особенно проявляется при попытке совершить движение ил взять в руку предмет.

- Снижение моторных возможностей запястья и кисти руки. Повреждение кости влечет ограничение амплитуды движений или вовсе невозможности совершить их. Нарушается координация, так что одним приемом, чтобы проверить себя на эту травму, является взятие карандаша с плоской поверхности с помощью большого и указательного пальца. Если возникают трудности с выполнением этой операции, это указывает на перелом.

- Со временем в области травмы возникает отечность, которая нарастает. Нередко, при переломах возникают гематомы, но она плохо снабжается кровью, поэтому признаком повреждения является опухание запястья. Однако повреждение ладьевидной кости запястья редко бывает изолированным. Чаще всего он сопровождается травмами полулунной и других костей кисти, лучевой и вплоть до плечевого сустава. Поэтому возможны кровоизлияния в области основания лучевой кости, плече и т.д.

- Наличие внешней деформации. Если травма закрытая, возможно под кожей будет ощущаться при пальпации и визуальном осмотре неровность в этой области. Стоит отметить, что наличие деформации не обязательно и ее отсутствие не значит, что перелома нет.

Если большинство из этих симптомов совпало, то следует последовать действиям согласно следующему алгоритму:

- В случае сильной боли, дать анестезирующие средства из подручной аптечки.

- Если имеет место открытая травма, рекомендуется обработать ее антисептиками (йод, зеленка, перекись водорода, хлоргексидина биглюконат, спирт, крепкий алкоголь). Если обработка проходит с помощью йода или зеленки, нет необходимости заливать их в полость раны. Необходимо обработать лишь ее края. После обработки рекомендуется наложить асептическую повязку (ткань, пропитанная лекарственными и дезинфицирующими средствами). В случае неимения таких средств, подойдет чистая ткань.

- Обездвижить запястье. Это поможет избежать негативных последствий и ускорить восстановление. Помимо прочего, иммобилизация снижает болезненные ощущения.

Но перед выполнением действий из этого алгоритма, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь.

Лечение перелома ладьевидной кости

В зависимости от типа, характера, локализации и сложности, врачи выбирают разные методики терапии. В некоторых случаях требуется особый подход к выбору лечения. Об этом далее в статье.

Застарелый несросшийся перелом ладьевидной кости

Причинами данной патологии выступают:

- Несвоевременное обращение к врачу.

- Неправильное совмещение отломков при лечении.

- Физиологические особенности.

Какие методы призваны исправить этот дефект:

- Применение костной трансплантации.

- Применение методов физиотерапии и упражнений ЛФК для восстановления кровоснабжения участка.

- Операции по репозиции кости.

Ложный сустав после перелома ладьевидной кости

Несросшийся перелом может перерасти в ложный сустав. Такая патология негативно сказывается на функциональности запястья и требует незамедлительного лечения. Как устраняется этот дефект:

- Проводится операция по удалению участков разросшейся фиброзной ткани.

- После ее удаления необходимо совместить участки кости с помощью спиц и наложить фиксирующую повязку.

Хирургическое лечение перелома ладьевидной кости

Оперативные меры, применяемые при переломах ладьевидной кости кисти таковы:

- Совмещение и фиксация отломков с помощью спиц.

- Имплантация донорского участка кости.

- Удаление отломков.

- Устранение последствий травмы: сшивание поврежденных сосудов, восстановление нервов и мышц.

Сроки лечения перелома ладьевидной кости

Сроки лечения перелома ладьевидной кости находятся в пределах 3 – 3,5 месяца. Эти сроки учитываются при не осложненных переломах и отсутствии оперативного вмешательства. После операции срок увеличивается в среднем на 2-3 недели.

Осложнения

Из – за специфику анатомического строения, перелом нередко сопровождается серьезными осложнениями. Среди них выделяют:

- Ложный сустав.

- Полная или частичная обездвиженность запястья.

- Некроз тканей и последующая ампутация.

- Воспалительный процесс.

Реабилитация

В реабилитацию на первых этапах лечения относят ношение фиксирующей повязки. Считается, что ортезы выполняют реабилитирующую функцию лучше, нежели гипсовые повязки. Какие функции выполняет ортез:

- Снимает болевой синдром.

- Помогает сохранить обездвиженность поврежденного участка.

- Улучшает кровообращение.

Изготовление ортеза осуществляется индивидуально для каждого пациента, по отдельности на правую или левую руку. Конструкция позволяет коже дышать и снижает вероятность возникновения раздражения и высыпаний на коже.

После длительного ношения фиксирующей повязки, возникает необходимость в восстановлении двигательной функции руки. Для этого подключают методы физиотерапии и лечебной физкультуры. Основная часть упражнений, выполняемых с целью восстановления моторики ладони, направлена на движение пальцами. Особенно важно являются вращательные и сгибающие движения большого пальца. Остальные пальцы руки также тренируются. Спустя несколько недель после ношения гипса, разрешается подключить к занятиям ручной эспандер. Он помогает оказывать постепенную нагрузку на все мышечные группы запястья, улучшать кровообращение. Помимо ЛФК, лечащий врач назначает методы физиотерапии. К их функциям относятся улучшение кровоснабжения поврежденного участка, поддержание мышечного тонуса и профилактика атрофии. Также физиотерапия направлена на борьбу с отечностью.

Какие методы она включает:

- Электрофорез.

- Магнитотерапия.

- Лечение грязями. Лечебная грязь имеет особый состав, позволяющий извлекать из тканей лишнюю жидкость. Так осуществляется действие против отеков.

- Массаж. Сохраняет мышцы в тонусе без оказания нагрузки.

Последствия

Даже правильное лечение и соблюдение рекомендаций врача могут не оберечь пациента от возникновения последствий. Сюда относят:

- Артроз. Заболевания суставов, связанные с нарушением их структуры и функциональности.

- Некроз тканей. Из – за анатомических особенностей существует риск отмирания тканей кости. Без внимания пациента и врача некроз может стать причиной сепсиса крови.

- Патологические варианты сращения.

- Изменение внешнего вида конечности, потеря чувствительности и нарушение моторики.

Источник