Оскольчатый перелом диафиза бедра

Существуют разнообразные повреждения скелетного каркаса. К сложным травмам относится перелом диафиза бедренной кости. Осложнения заключаются в особенностях строения бедра. При таком травмировании обломки смещаются под углом. Образование угла сопровождается сдавливанием и разрывом мягких тканей.

По этой травме необходимо уметь правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Характеристики травмы

Диафиз — это тело бедренной кости. Оно начинается над бугорком и заканчивается под малым вертелом. Твердая ткань получает кровеносное питание. За счет локального поступления микроэлементов такое повреждение быстро устраняется.

Диафиз — это тело бедренной кости. Оно начинается над бугорком и заканчивается под малым вертелом. Твердая ткань получает кровеносное питание. За счет локального поступления микроэлементов такое повреждение быстро устраняется.

Для правильного сращивания необходимо поставить отломки в привычное положение.

В центре бедренного скелета расположено мягкое губчатое вещество.

При лечении часть вещества удаляется. Свободное место занимают медицинские приспособления.

Диафизарный перелом имеет три формы. Тип зависит от расположения обломков. Для определения формы тело кости мысленно делится на три части.

Врачи выделяют следующие группы:

- Поражение верхней трети;

- Травма средней трети;

- Перелом нижней части.

Верхней трети

Поражение верхней трети самое распространенное. Оно получается при неправильном падении туловища на прямостоящие ноги. Также верхняя часть ломается из-за неправильного скручивания туловища в нижнем отделе.

На фоне таких движений ягодичные мышцы оказывают давление на малый вертел. Слабый участок твердой оболочки лопается. Формируется перелом. Верхний обломок при этом смещается в сторону бугра. Длинная часть уходит в сторону и кпереди. К внешним симптомам относится укорачивание конечности с дальнейшей потерей двигательной способности.

Средней трети

Травма средней трети возникает под воздействием сильного удара. Твердая ткань ломается при падении на предмет, ударе тяжелым материалом или драке. В этом случае диафиз ломается в среднем отделе. Такой перелом опасен для мягких тканей. В этом отделе располагается тело сагиттальной мышцы. Она отвечает за сгибание и разгибание ноги.

Травма средней трети возникает под воздействием сильного удара. Твердая ткань ломается при падении на предмет, ударе тяжелым материалом или драке. В этом случае диафиз ломается в среднем отделе. Такой перелом опасен для мягких тканей. В этом отделе располагается тело сагиттальной мышцы. Она отвечает за сгибание и разгибание ноги.

Также на внешней и внутренней стороне бедра лежат мышцы для его отведения. Отломки оказывают давление на перечисленные мышцы.

Сильное давление сопровождается разрывом тела фасции. У некоторых пациентов наблюдается сдавливание корешков нервных окончаний. Эта группа сопровождается сильными болевыми ощущениями.

Внешние симптомы различны. Основным признаком является отек мягких тканей. При разрыве сосудистого волокна в области отека формируется гематома. Легкое движение сопровождается острой стреляющей болью.

Нижняя часть

Нижний отдел повреждается от скручивания туловища при падении. Скручивание туловища относится к безусловным рефлексам. Человек пытается избежать травмы. Для этого он переворачивается лицом в сторону падения. Под воздействием удара о твердую поверхность бугорок сдвигает кость кверху. Давление вызывает обратную реакцию. Нижняя часть диафиза повреждается.

При поражении нижней части человек также теряет способность к передвижению. На боковой поверхности бедра образуется гематома. При сильном амортизирующем ударе у ряда пациентов диагностируется поражение коленного сустава. Выведение кости из пазухи чревато разрывом задних синовиальных сумок колена.

К признакам нижней формы относится отечность колена и гематома на боковой стороне бедра. При таком переломе пациент жалуется на боль в колене и потерей способности вставать.

Классификация

Существуют и другие типы. Все переломы делятся на открытую и закрытую форму. При открытой форме часть обломка разрывает фасцию и эпидермис. На поверхности ноги виден участок кости. Такие поражения часто сопровождаются кровотечением.

За доставку кровяной жидкости к периферическим тканям отвечает бедренная артерия. Ее разрыв чреват большой кровопотерей. Сложность лечения заключается в необходимости дополнительных разрезов на мягких тканях и сшивании фасции в правильном направлении.

Закрытый перелом диафиза также может относиться к сложной форме. При сильном смещении обломков происходит выведение вертела из чаши. При данной травме человек не может двигаться. Его перемещение приводит к дополнительным повреждениям мягких тканей.

Признаки травмирования ноги

Различные типы имеют схожие признаки. К симптомам поражения конечности относятся следующие явления:

-

Болезненность разной степени;

Болезненность разной степени; - Формирование отека;

- Гематомы в области перелома;

- Утрата двигательной способности;

- Отсутствие упора на нижний отдел конечности;

- Кровотечение;

- Деформирование ноги.

После получения травмы все пациенты жалуются на боль различной интенсивности. При высокой степени болезненности у пациента развивается шоковое состояние. Во время шока у человека бледнеют кожные покровы, учащается дыхание, теряется ориентация в пространстве.

Острые участки костной ткани оказывают давление на мягкие ткани. Под давлением нарушается лимфоотток и кровообращение. Скопление лимфы на поврежденном участке сопровождается отеком. В течение первых минут отечность интенсивно возрастает.

Если острый конец разрывает сосудистое волокно, кровяная жидкость поступает под нижний слой эпидермиса. Внешне наблюдается посинение кожного покрова в месте перелома. Большое скопление крови приводит к формированию гематомы. Она сохраняется на конечности до полного заживления мелких сосудов.

Основным признаком перелома диафиза служит потеря двигательной способности. Любое движение сопровождается болью. Нижняя часть конечности перестает слушаться. Бедро невозможно согнуть или разогнуть без дополнительных манипуляций. После травмирования человек не может принять горизонтальное положение. Нижняя часть теряет упор. Пациент не может самостоятельно подняться и принять вертикальное положение.

Сложный перелом диафиза также имеет дополнительные признаки. При открытой форме наблюдается кровотечение из раны. Артериальное кровотечение опасно для больного. Большая потеря крови приводит к летальному исходу.

У многих людей при травмировании бедра наблюдается изменение формы конечности. Нога укорачивается. В зависимости от локализации перелома конечность сгибается в неестественном направлении.

Первые медицинские мероприятия

При получении травмы конечностей человеку нужна первая помощь. Выделяется следующий ряд обязательных мероприятий:

- Предотвращение возможного движения;

- Профилактика болевого шока;

- Уменьшение отечности конечности.

Принципом правильного сращивания является предотвращение возможного движения. Пациенту запрещается менять положение тела, полученное после травмы, до приезда медицинских работников. Если же больной поменял положение и пытается встать, необходимо запретить ему принимать вертикальную позу.

По возможности врачи рекомендуют зафиксировать перелом при отсутствии внешних повреждений. Для фиксации подходит любая палка или длинный узкий предмет. Конечность крепится к палке в голеностопе и талии. Бедро трогать запрещено.

Из-за диафизарного перелома человек испытывает неприятные ощущения. Интенсивная болезненность приводит к шоку. Человека, находящегося в шоковом состоянии, можно определить по внешним признакам. Его кожные покровы бледнеют. На коже появляется испарина. Артериальное давление снижается. Пульс урежается и прерывается. Больной теряет сознание, не может ответить на простые вопросы.

Для предотвращения болевого шока медики рекомендуют дать пациенту анальгезирующие препараты. Если человек не может глотать, требуется внутримышечная инъекция.

Также до приезда врачей нужно предотвратить распространение отека по кожным покровам. Скопление жидкости происходит при сдавливании лимфатических и кровеносных путей.

Ускорить прохождение жидкости позволяет наложение холода. Холод накладывается только при отсутствии внешних травм. Для этого используется лед, грелка с холодной водой или охлаждающий пакет из аптечки. Максимальное время охлаждения составляет 20 минут. Более длительный холод вредит мягким тканям и чреват обморожением.

Если же человек получил травму в безлюдном месте, он должен сохранять покой. По возможности рекомендуется позвать на помощь. При этом положение тела следует сохранять такое же, как и после получения травмы.

Методы устранения травмы

Перелом в области бедренного диафиза устраняется несколькими способами. Метод лечения зависит от угла травмы и смещения обломков. Существует два основных способа восстановления формы ноги:

- Локальная иммобилизация;

- Хирургическое вмешательство.

Локальная иммобилизация осуществляется путем наложения гипсовой повязки с жесткой фиксацией конечности в естественном положении. Этот метод применяется при отсутствии сильного смещения и открытых ран. Части кости совмещаются вручную. Гипс накладывается после восстановления формы.

При наличии большого угла смещения иммобилизация осуществляется после фиксирования кости с помощью медицинского гвоздя. Приспособление фиксирует кость в правильном положении и не позволяет обломкам расходиться. После совмещения обломков на ногу накладывается гипсовая повязка.

Сложные поражения скелетного каркаса требуют вмешательство хирурга. Ход операции зависит от количества осколков и наличия открытой формы.

При осколочном повреждении части кости скрепляются пластинами. Пластина сохраняется в теле год. При полном сращивании всех участков диафиза приспособление удаляется.

Распространенным методом хирургического вмешательства является постановка спицы. Спица используется при сильном смещении отломков. Во время операции в длинном обломке вычищается губчатое вещество. На его место устанавливается спица. С помощью крючка на свободную часть спицы закрепляется короткий обломок. Спица сохраняется у человека в течение жизни.

При отсутствии современных технологий существует и третий метод восстановления формы бедра. В этом случае врачи прибегают к вытягиванию. Бедро крепится в гипсовой повязки к телу под определенным углом. На голеностоп размещается груз, который постепенно вытягивает конечность. Вертел встает в правильное положение. Края обломков совмещаются.

Восстановительный период

После проведения операции и наложения гипса человек переходит в восстановительный период. Во время выздоровления также нужно соблюдать ряд правил.

Быстрое срастание зависит от количества кальция и хондроитина, поступающего в организм. Для этого разработана специальная диета. Больной потребляет кисломолочные продукты, крупы и зелень в течение восстановительного периода. Усилить всасывание полезных веществ помогают витаминно-минеральные комплексы. Выбор комплекса осуществляется лечащим врачом.

Для восстановления важно сохранять период покоя. В зависимости от тяжести перелома покой составляет 30–60 дней. Передвигаться на костылях разрешается с разрешения специалиста. Первое время пациент разрабатывает мышцы. Только после полной разработки врач разрешает использовать костыли.

Травмировать конечности можно в любом возрасте. При получении травм следует строго соблюдать рекомендации специалиста. При правильном выполнении правил конечность быстро восстанавливается.

Источник

Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела бедра представляют собой нетипичные повреждения. По локализации их можно разделить на четыре типа. Надмыщелковые переломы I типа захватывают зону между мыщелками бедра и соединения метафиза с диафизом. Они являются внесуставными и не связаны с повреждением коленного сустава. Остальные типы относятся к внутрисуставным и включают мыщелковые, межмыщелковые и эпифизарные переломы. Мышцы, окружающие дистальный отдел бедра, при переломе вызывают смещение костных фрагментов.

Четырехглавая мышца бедра простирается по передней поверхности бедра и прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. После перелома бедра в дистальном отделе эта мышца стремится сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости в передневерхнем направлении.

Сгибатели бедра располагаются по задней поверхности большеберцовой кости и крепятся на ее задневерхней поверхности. Они стремятся сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости кзади и вверх.

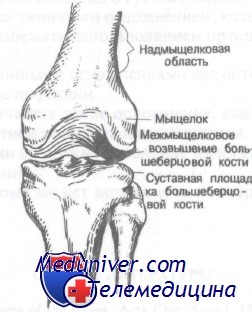

Передняя проекция коленного сустава. Обратите внимание на надмыщелки и мыщелки бедра

Икроножная и камбаловидная мышцы прикрепляются к задней поверхности дистального отдела бедра и после перелома приводят к смещению фрагмента вниз. Типичным комбинированным эффектом действия этих мышц является смещение дистального отломка кзади и вверх. Важно учитывать непосредственную близость к дистальному отделу бедра подколенной артерии и вены, проходящих вместе с большеберцовым и общим малоберцовым нервами.

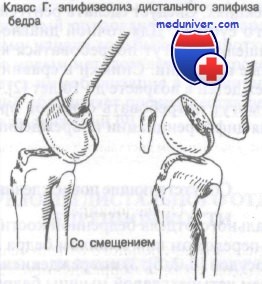

Эпифизеолизы дистального отдела бедра являются нетипичными, но серьезными повреждениями, которые обычны у детей старше 10-летнего возраста. У детей 65% роста конечности в длину происходит за счет костей, составляющих коленный сустав, и особенно за счет дистального эпифиза бедра. Несмотря на анатомически точную репозицию в 25% случаев повреждений II типа по классификации Salter происходит укорочение конечности. Повреждения II типа по Salter являются наиболее частыми из повреждений эпифиза и имеют плохой прогноз в отличие от обычно хороших прогнозов при переломах I и II типа других суставов.

Типичное смещение при надмыщелковых переломах дистального отдела бедра, вызванное тягой сгибателей бедра и четырехглавой мышцы в одном направлении и тягой икроножной мышцы за дистальный фрагмент, что приводит к заднему угловому и поперечному смещению

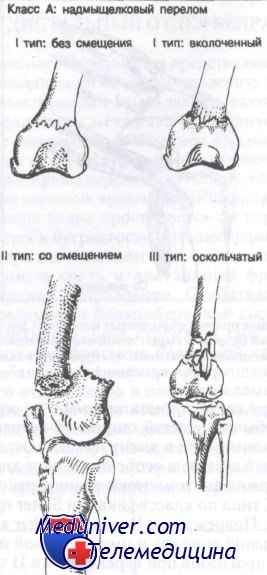

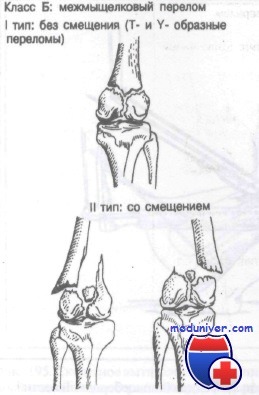

Переломы бедра классифицируют по четырем типам:

Класс А: надмыщелковые переломы.

Класс Б: межмыщелковые переломы.

Класс В: переломы мыщелков.

Класс Г: переломы дистального эпифиза, или эпифизеолизы бедра.

Большинство переломов этого типа — результат прямой травмы или воздействия компонента прямой силы. Типичные случаи возникновения этих механизмов наблюдаются при дорожных происшествиях или падении. Переломы мыщелков обычно являются следствием комбинации чрезмерного отведения или приведения с прямой травмой. Эпифизеолизы дистального отдела бедренной кости, как правило, возникают при ударе по внутренней или наружной стороне, что чаще приводит к перелому более слабого эпифиза, чем метафиза. Другой характерный механизм заключается в переразгибании и скручивании колена.

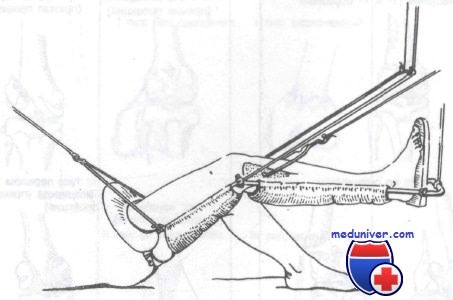

Скелетное вытяжение за проксимальный отдел большеберцовой кости

У больного с переломом дистального отдела бедра могут отмечаться боль, припухлость и деформация поврежденной конечности. В подколенной ямке при пальпации можно определить крепитацию или костные фрагменты. Надмыщелковые переломы со смещением обычно проявляются укорочением и наружной ротацией диафиза бедра. Важно, чтобы при первичном обследовании больного был исследован и документирован неврологический статус поврежденной конечности. Неврологические нарушения встречаются нечасто, но, если они есть и некорригированы, последствия могут быть самые неблагоприятные.

Должно быть исследовано пространство кожи между I и II пальцами ноги, иннервируемое глубокой ветвью малоберцового нерва. Надлежит проверить дистальныи пульс и документировать его наличие. Несмотря на повреждение артерии, может сохраняться наполнение капилляров вследствие хорошего коллатерального кровообращения. Тщательно исследуйте подколенное пространство на наличие пульсирующей гематомы, указывающей на повреждение артерии.

Для выявления этого перелома обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Следует сделать рентгенограммы всего бедра и тазобедренного сустава. Для точной диагностики незначительных переломов мыщелков могут потребоваться косые, тангенциальные и сравнительные проекции. Снимки в сравнительных проекциях следует делать у всех детей в возрасте до 10 лет. Эпифизеолизы дистального эпифиза могут потребовать снимков при варусной и вальгусной нагрузке для дифференциации повреждений связок от повреждений эпифиза.

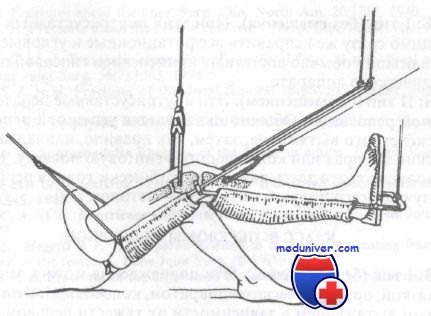

Скелетное вытяжение двумя спицами. Первая спица проведена через проксимальный отдел большеберцовой кости, вторая — дистальнее места перелома через дистальный отдел бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости могут сочетаться с:

1) сопутствующим переломом или вывихом бедра на этой же стороне;

2) повреждением сосудов;

3) повреждением малоберцового нерва;

4) повреждением четырехглавой мышцы бедра.

Лечение перелома дистального отдела бедра

Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию, назначение анальгетиков и срочное направление к ортопеду. Лечение этих переломов варьируется от открытой репозиции с внутренней фиксацией до иммобилизации гипсовой повязкой в зависимости от типа перелома, степени смещения и успеха закрытой репозиции. Переломы сосмещением могут быть репонированы хирургически или с помощью скелетного вытяжения.

После репозиции методом скелетного вытяжения многие авторы предпочитают применять для иммобилизации шарнирный ортопедический аппарат, поскольку он не препятствует раннему началу ходьбы и разработке коленного сустава. Сравнительно новым методом лечения переломов области коленного сустава является иммобилизация в шарнирном ортопедическом аппарате. Последний объединяет преимущества неоперативного лечения и раннего начала движений.

Класс А: надмыщелковые переломы бедренной кости

Класс А: I тип (без смещения). Большинство хирургов предпочитают иммобилизацию этих переломов ортопедическим аппаратом.

Класс А: II тип (со смещением). Как правило, вначале эти переломы лечат скелетным вытяжением. После репозиции рекомендована иммобилизация гипсовым корсетом.

Класс А: III тип (оскольчатые). Лечение варьируется от открытой репозиции и внутренней фиксации до скелетного вытяжения в зависимости от степени повреждения кости.

Класс Б: межмыщелковые переломы бедренной кости

Класс Б: I тип (без смещения). При этих внутрисуставных переломах необходимо сразу же исправить все ротационные и угловые смещения. Иммобилизации обычно достигают применением гипсовой повязки или ортопедического аппарата.

Класс Б: II тип (со смещением). Эти внутрисуставные переломы требуют точной репозиции. Обычно оказывается успешной репозиция методом скелетного вытяжения, затем, как правило, накладывают ортопедический аппарат или колосовидную гипсовую повязку. Многие хирурги полагают, что здесь важна анатомически точная репозиция, которую лучше всего получить открытым методом.

Класс В: переломы мыщелков бедренной кости

Класс В: I тип (без смещения). Эти повреждения можно лечить гипсовой повязкой, ортопедическим аппаратом, колосовидной повязкой или скелетным вытяжением в зависимости от тяжести перелома и выбора хирурга.

Класс В: II тип (со смещением). Рекомендуемым методом лечения является открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс В: III тип (оба мыщелка). Рекомендуется открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс Г: переломы дистального эпифиза бедренной кости

Более трети (36%) этих переломов проявляются варусной или вальгусной деформацией конечности до угла 5° и более. При внутреннем или наружном смещении лечение представляет более трудную задачу, чем при переднем или заднем. Переломы со смещением обычно требуют ручной репозиции под общей анестезией с последующим скелетным вытяжением.

Осложнения переломов дистального отдела бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости сочетаются с несколькими серьезными осложнениями.

1. Лечение этих переломов может осложниться развитием тромбофлебита или жировой эмболии.

2. Неполная репозиция или вторичное смещение отломков могут обусловить замедленное или неправильное сращение.

3. При внутрисуставных переломах может развиться спаечный процесс в суставе, в четырехглавой мышце бедра с развитием контрактуры или фронтальная угловая деформация.

4. Внутрисуставные переломы могут осложниться развитием артрита.

5. Эпифизеолизы бедренной кости часто приводят к нарушению роста поврежденной конечности.

— Также рекомендуем «Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы бедра, костей голени»:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник