Обследование мрт при переломах

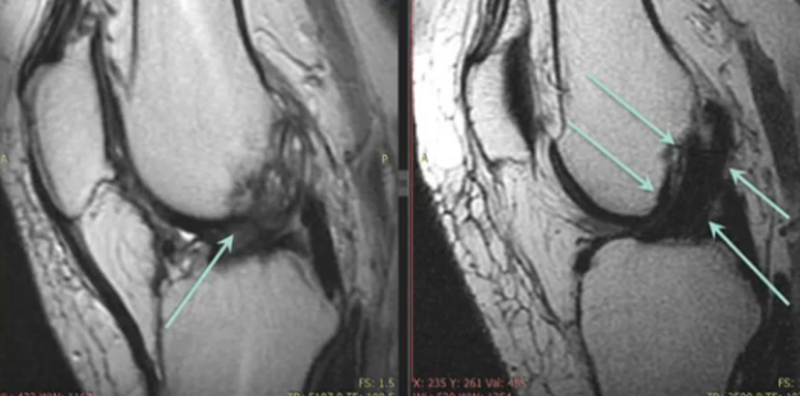

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование — высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

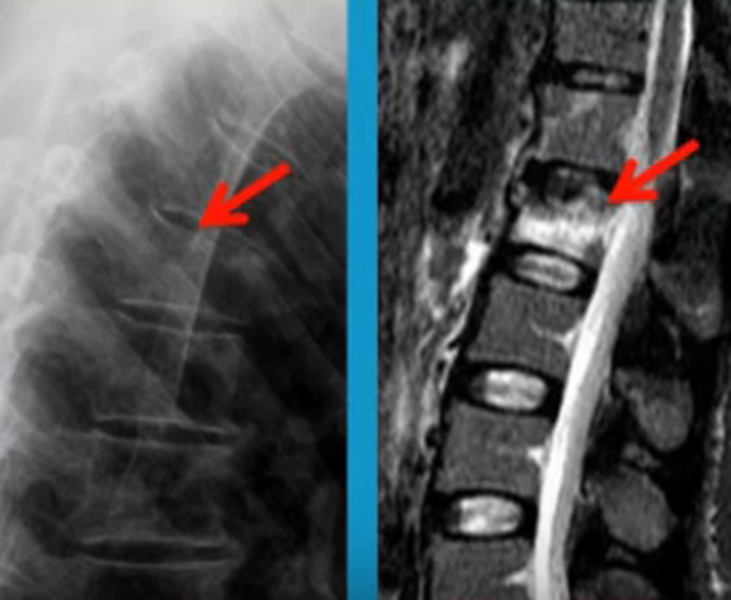

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

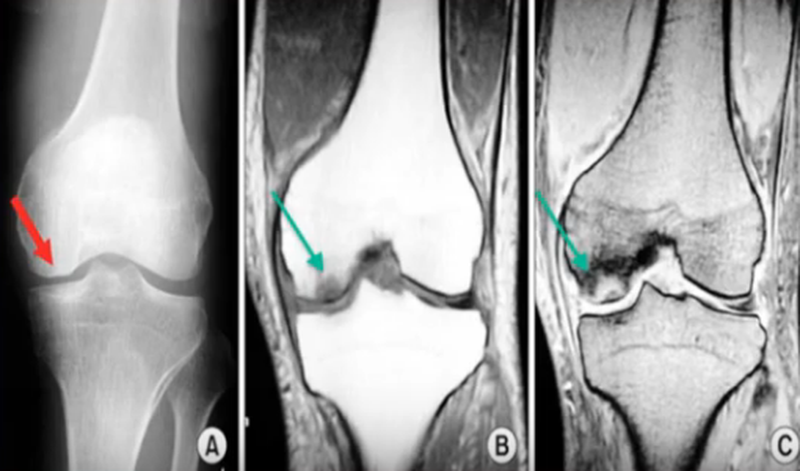

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники — противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору — травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

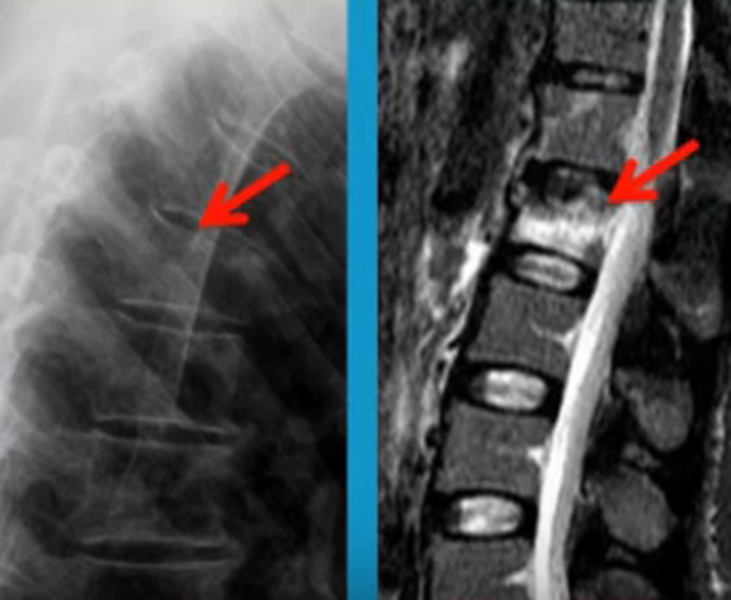

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография — это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент — это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник

#!MRTna4alo!#

МРТ костей и суставов позволяет получить трехмерное изображение высокой четкости для реальной оценки степени заболевания и области поражения, чтобы назначить правильное лечение. Благодаря высокой чувствительности томографа, определяют незначительные аномалии, микропереломы от нагрузок и травм.

МРТ костей скелета и суставов

Это эффективный метод для диагностирования поражений позвоночника и суставов. С его помощью определяют патологии в развитии и работе органов, прогнозируют процесс заболевания.

Главным преимуществом МРТ перед КТ и рентгеном является визуализация структур внутри сустава, сухожилий и связок. Оборудование выдает послойные изображения высокого качества.

Преимущества магнитно-резонансной томографии:

- Неинвазивный способ диагностики. В ходе обследования не происходит травмирование организма.

- Высокое качество изображений. Врач видит четкую картину патологии. Метод позволяет выявить заболевание на ранней стадии и значительно улучшить прогноз лечения.

- Безопасность и отсутствие лучевого воздействия. Процедура может быть назначена для обследования маленьких детей.

Для каких костей можно делать МРТ?

МРТ применяют для исследования пяточных, височных костей, таза и черепа. При обследовании позвоночника выявляют изменения в позвоночном столбе, остеохондроз и его осложнения. Метод помогает определить поражения спинномозгового вещества, ущемление нервов, а также врожденные патологические процессы. В результате МРТ костей получают высокоинформативные снимки, позволяющие обнаружить малейшие отклонения и своевременно начать лечение.

МРТ височных костей

Одним из самых информативных и быстрых способов диагностики височных костей является МРТ. Оперативность и информативность обследования при травме головы является фактором, определяющим успешный прогноз лечения. Чтобы оценить сложность травмы и принять решение о необходимости операции, прибегают к МРТ. Роль височной кости велика, она является несущей, защищает внутреннее ухо. При любой травме необходима точная и быстрая диагностика, в таких ситуациях лучшим решением является именно магнитно-резонансная томография, которая не требует никакой специальной подготовки.

Как проходит процедура?

Пациента укладывают на специальный стол, который перемещают в томограф, чтобы голова находилась внутри. Время обследования составляет 25 минут. Если используется контрастирующее вещество, длительность процедуры увеличивается до 40 минут. МРТ с контрастированием назначают для уточнения контура патологии и при подозрении на онкологию. Вещество вводят внутривенно, оно распространяется с кровью и накапливается в пораженных тканях. При этом вред организму не наносится, контраст полностью выводится в течение суток. Во время обследования нужно лежать неподвижно, в противном случае это негативно отразится на четкости снимков. На следующий день пациент получает результаты с расшифровкой врача, в которой указываются патологические изменения и рекомендации.

Показания и противопоказания

Процедуру назначают при:

- нарушениях зрения или слуха;

- боли в среднем ухе;

- отите и гнойных выделениях из уха;

- травмах виска;

- нарушениях работы челюсти и лицевых мышц;

- абсцессах;

- подозрении на опухоль;

- нарушении вкусовых ощущений.

МРТ височной кости не проводят при беременности (первый триместр) и лактации. Противопоказанием является наличие электронных и металлических имплантатов, а также почечная недостаточность. Выраженная клаустрофобия является препятствием к проведению процедуры. По техническим причинам МРТ не проводится пациентам с весом более 120 кг.

#!MRTseredina!#

МРТ тазовых костей

Это эффективный и точный метод диагностики повреждений костей таза. Травмы тазовой области являются тяжелыми и сложными из-за большого количества кровеносных сосудов и нервных окончаний. Благодаря тому, что МРТ тазовых костей показывает четкую картину патологий и повреждений, специалист может точно провести диагностику и назначить лечение. Метод позволяет избежать ошибок при диагностировании и не допустить инвалидности пациента.

Как проходит процедура?

Пациент ложится на спину, таз фиксируют с помощью валиков и ремней. Стол перемещают в зону томографа. Процедура сканирования занимает 20 минут. Во время нее нельзя двигаться, чтобы получить снимки высокого качества.

Показания и противопоказания

Процедуру назначают при:

- переломах и трещинах;

- подозрении на онкологию;

- ущемлении нервов;

- аномалиях в развитии костей;

- туберкулезе, сепсисе, сифилисе.

Среди противопоказаний к проведению МРТ: наличие кардиостимулятора и электронных имплантатов, тяжелая патология почек и первый триместр беременности.

Показывает ли МРТ переломы костей?

Когда рентген не дает точных результатов, назначают МРТ. Оборудование визуализирует малейшие смещения и трещины, помогает с высокой точностью определить степень повреждения при переломе. Корректная диагностика позволяет специалисту точно спланировать операцию и процесс лечения. Отсутствие лучевой нагрузки делает диагностику безопасной.

Магнитно-резонансная томография с проекцией костей

Исследование назначают при повреждениях, затрагивающих вертлужную впадину, при подозрении на перелом шейки и головки бедренной кости без смещения. МРТ визуализирует срезы костей в разных проекциях и с разных сторон. Врач может увидеть зону обследования в аксиальной проекции. Это особенно актуально при задних и передних смещениях для выбора оптимальной схемы лечения.

#!MRTVRA4!#

Источник

Появление рентгена стало настоящей революцией в диагностике: врачи получили возможность увидеть изображение внутренних органов, оценить их состояние. Однако этот метод имеет ряд недостатков: в частности, двухмерный рентген приводит к тому, что изображения одних органов могут «накладываться» на изображения других, и в результате только от опыта и искусства врача, расшифровывающего рентгенограмму, зависит правильность постановки диагноза. Кроме того, из-за особенностей обследования, на рентгенограмме нельзя увидеть ряд образований, например, грыжи или воспаления. Все это подвигло исследователей к разработке новых видов диагностики, среди которых особое место занимают КТ и МРТ.

Принцип действия КТ и МРТ: в чем разница?

На сегодняшний день наряду с рентгеном и УЗИ врачи часто рекомендуют такие методы диагностики, как компьютерная и магнитно-резонансная томографии. На чем же основан их принцип действия?

Компьютерная томография (КТ)

– это обследование, которое проводится с помощью рентгеновских лучей. Но если при обычном рентгене лучи проходят сквозь тело и фокусируются на пленке или пластине, давая двухмерное изображение, то при выполнении КТ изображение получается объемным. Дело в устройстве аппарата для КТ: источником рентгеновских лучей служит кольцеобразный контур, внутри которого расположена специальная кушетка (стол) для пациента.

Таким образом выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных с разных точек и под разным углом. С помощью компьютера все изображения обрабатываются, и в итоге моделируется трехмерное изображение органа.

Важно, что врач имеет возможность посмотреть «срезы» органа: в зависимости от настроек аппарата, толщина среза может составлять до 1 мм. Это увеличивает точность диагностики.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

основана на том же принципе: получение массива данных и моделирование на его основе трехмерного изображения органа. Разница с КТ состоит в природе волн: при МРТ они электромагнитные. Под их действием различные участки тканей дают разный «ответ», который фиксируется приемным устройством аппарата. А затем, точно так же, как и при КТ, сигналы обрабатываются и преобразуются в изображение.

Итак, в обоих случаях мы получаем объемное изображение, имеем возможность увидеть послойные срезы органа, а также повернуть изображение в нужной врачу проекции, приблизить интересующий участок и т.д.

Есть ли разница между КТ и МРТ? Есть, и основные отличия в том, какие патологии лучше выявляются с помощью каждого метода, а также в характере лучей, генерируемых аппаратом.

На «заре» томографии

Исследованиями в области ядерного магнитного резонанса занимались сразу несколько крупных ученых. Большой вклад в разработку метода диагностики на основе этого явления внес британский физик Питер Мэнсфилд. Он вспоминал, что первый сконструированный томограф был настолько мал, что в нем приходилось сканировать… пальцы. Кстати, первым добровольцем был аспирант ученого.

Возможности методов

Возможности КТ и МРТ несколько отличаются, и это объясняется тем, что в аппаратах применяются разные виды излучения. КТ чаще всего назначают в случаях:

- изучения повреждения костей и зубов;

- изучения поражения суставов;

- диагностики при травмах: на КТ хорошо видно «свежее» кровотечение;

- выявления заболеваний позвоночника, в том числе грыж, остеопороза, сколиоза и других;

- изучения повреждений головного мозга;

- обследования органов грудной полости (выявления туберкулеза, пневмонии и прочих заболеваний);

- обследования щитовидной и паращитовидной желез;

- обследования полых органов (желудок, кишечник и т.д.);

- изучения состояния сосудов, диагностики аневризм, атеросклероза и т.д.;

- обследования органов мочеполовой системы.

На компьютерной томограмме видны опухоли, камни, кисты. Таким образом, КТ является практически универсальным методом диагностики, позволяющим врачу увидеть максимально подробную картину состояния организма. Для повышения информативности КТ его выполняют с использованием контрастного вещества (в частности, при изучении сосудов и полых органов).

МРТ обычно назначают для исследования мягких тканей, суставов и сосудов:

- обследования при подозрении на наличие опухоли в мягких тканях;

- обследования внутричерепных нервов, структур головного и спинного мозга;

- изучения оболочек спинного и головного мозга;

- обследования больных с рассеянным склерозом и другими неврологическими заболеваниями, а также перенесших инсульт;

- исследования связок и мышц;

- изучения состояния суставных поверхностей.

Показания и противопоказания

Если попытаться обобщить, то

КТ

чаще назначают при травмах, особенно при сложных (например, при переломах плюсны и запястья, где находится много мелких костей), для выявления кровотечений, для обследования легких, желудка и других внутренних органов. МРТ дает более полную картину опухолевых процессов, методику часто рекомендуют как контрольную в ходе лечения. С помощью МРТ проводится подробная диагностика состояния нервной системы, а также выявляются воспаления, абсцессы, грыжи, кисты и т.д.

Однако оба метода имеют свои противопоказания, что объясняется особенностями применяемых в аппаратах волн. КТ нельзя делать беременным женщинам, так как рентгеновские лучи могут оказать негативное воздействие на организм малыша. Если женщина кормит грудью, то рекомендуется сделать 24-часовой перерыв в кормлении после процедуры. Что касается детей, то КТ может быть им назначено лишь в случае, если другие методы не выявляют патологию.

Также КТ не рекомендуется делать пациентам с почечной недостаточностью, миеломной болезнью, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы. Если масса тела пациента превышает 200 кг, то КТ также не удастся выполнить: обычно стол, на котором лежит пациент, имеет ограничения по массе.

Если пациент, которому необходимо выполнить КТ, находится в возбужденном состоянии или не может себя контролировать, обследование вряд ли будет результативным: во время него нужно сохранять неподвижность.

МРТ

также имеет ряд ограничений, и прежде всего это связано с наличием в организме металлических конструкций. Зубные протезы на металлических штифтах, имплантаты, содержащие металл, зажимы сосудов, даже краска для татуировок с содержанием металла – все это может стать причиной «помех», так как во время обследования на организм воздействуют магнитные волны. По той же причине нельзя делать МРТ людям, у которых установлен кардиостимулятор, имплантаты среднего и внутреннего уха, инсулиновые помпы: магнитные волны могут привести к сбою в работе этих приборов. Так же, как и в случае КТ, у метода есть ограничения по весу пациента.

Во время МРТ необходимо соблюдать неподвижность в течение достаточно длительного времени: порядка 30-40 минут. Поэтому пациентам, у которых есть неврологические заболевания, не позволяющие полностью контролировать подвижность, можно выполнять МРТ с седацией. То же рекомендуется и в случае проведения томографии маленьким детям, а также людям с клаустрофобией (во время МРТ кушетка, на которой лежит пациент, находится внутри тоннеля, хотя сейчас существуют и открытые аппараты).

А вот беременным женщинам делать МРТ можно, но врачи рекомендуют воздерживаться от обследования в первом триместре.

Подготовка и процедура проведения

Проведение КТ и МРТ требует специальной подготовки лишь в некоторых случаях. Например, если

КТ

выполняется с использованием контраста, то врач попросит воздержаться от приема пищи на протяжении нескольких часов до обследования. Если во время процедуры пациент будет находиться под действием седативных препаратов, перед КТ не рекомендуется есть и пить.

На процедуру лучше приходить в свободной одежде, которая не стесняет движения. Предварительно необходимо снять зубные протезы, слуховой аппарат, очки, украшения, вытащить из карманов металлические предметы. Если у пациента есть аллергия на определенные вещества или он принимает какие-то препараты, об этом необходимо сообщить врачу.

Если КТ проходит ребенок, то рядом с ним могут находиться родители в специальных защитных фартуках.

В целом КТ занимает около 10-15 минут. Если томография проводится с седацией, необходимо подождать, пока закончится действие препаратов. При проведении КТ с использованием контраста рекомендуется после обследования больше пить, чтобы быстрее вывести контрастное вещество из организма.

МРТ

требует специальной подготовки, если проводится обследование брюшной полости и органов малого таза. Пациенту лучше воздержаться от продуктов, которые вызывают повышенное газообразование (овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола и т.д.). За несколько часов до процедуры нельзя есть и пить. Перед МРТ можно принять препараты, уменьшающие газообразование, а также снимающие спазмы. Так картина, которую получит врач, будет наиболее точной и подробной. Перед обследованием органов малого таза мочевой пузырь должен быть наполнен.

МРТ занимает в среднем 30-40 минут. Во время процедуры внутри тоннеля пациент будет слышать достаточно громкие звуки – щелчки и свист. Чтобы снизить неприятные ощущения, врач обычно предлагает пациенту наушники. Также в руках у пациента будет находиться кнопка для экстренной связи с врачом. Во время обследования врач имеет возможность общаться с пациентом, уточнять его состояние.

Что безопаснее и информативнее – КТ или МРТ?

Ответить на вопрос о неоспоримых преимуществах того или иного метода обследования сложно: как ясно из сказанного выше, каждый метод демонстрирует большую или меньшую информативность в конкретных случаях. Говоря в общем, можно отметить высокую точность КТ при поражениях костной ткани, заболеваниях внутренних органов. МРТ незаменима при изучении состояния мягких тканей, хрящей, структур мозга.

И тот и другой метод применяются для диагностики состояния внутренних органов, хотя более информативным многие врачи считают КТ. Он же часто используется для выявления заболеваний легких.

Что касается безопасности процедур, то при выполнении КТ пациент получает определенную дозу рентгеновского облучения, но в современных аппаратах она минимизирована. Кроме того, несмотря на то, что обследование продолжается несколько минут, непосредственно воздействие рентгеновских лучей длится гораздо меньше. При МРТ негативного воздействия на организм не оказывается.

Сравнение стоимости диагностики

Надо отметить, что и КТ, и МРТ являются процедурами более дорогостоящими, чем традиционные рентген и УЗИ, поэтому нередко их назначают уже после того, как пациент прошел предварительную диагностику. Это позволяет делать прицельное обследование, что, безусловно, оптимизирует затраты пациента.

Стоимость прицельного КТ или МРТ одного органа начинается в среднем от 4000 рублей. Если же выполнять сканирование всего организма, то цена может составить 90 000-100 000 рублей. Если выполняется комплексное МРТ или КТ, имеющее целью, например, онкопоиск, то стоимость будет ниже (порядка 15 000-20 000 рублей).

Подводим итоги: чем отличается КТ от МРТ и что лучше

Таким образом, КТ и МРТ – это два вида обследования, которые дают максимально полную картину состояния органов и систем. Каждый метод имеет свои неоспоримые достоинства. МРТ – безопасность, информативность в случае диагностики заболеваний мягких тканей, суставов, нервной системы, сосудистого русла. КТ – точную и подробную картину травм, заболеваний внутренних органов (легких, органов пищеварительной системы, мочеполовой системы и других), кровотечений, но при этом не такую высокую степень безопасности. Вопрос о назначении того или иного вида обследования решает врач в зависимости от результатов предварительной диагностики.

Источник