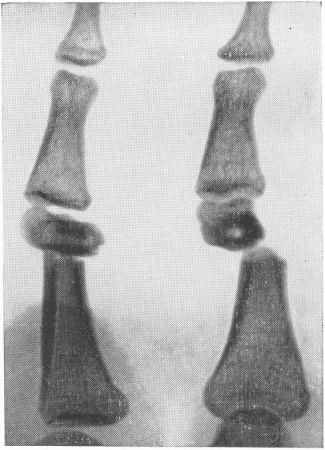

Наличие диастаза перелома

Классификация переломов костей. Вывих, подвывих и диастаз суставов

Существует несколько подходов к описанию переломов и их классификации. Однако ни одна система классификации не является всеобъемлющей, и врачам, повседневно имеющим дело с переломами, следует знать используемую терминологию для лучшего взаимопонимания с коллегами. При описании переломов можно использовать пять основных групп терминов. Любой перелом должен быть описан и классифицирован одним из терминов каждой из этих пяти групп. Приведем эти группы:

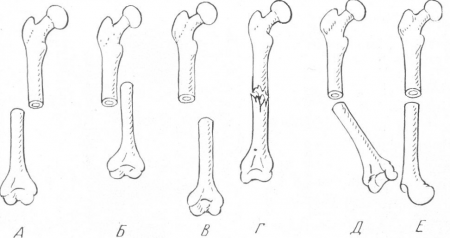

1. Анатомическая локализация. Переломы обычно делят на располагающиеся в проксимальной, средней или дистальной трети длинной кости. По другой анатомической терминологии выделяют переломы головки, тела и основания кости (например, переломы пястных и плюсневых костей).

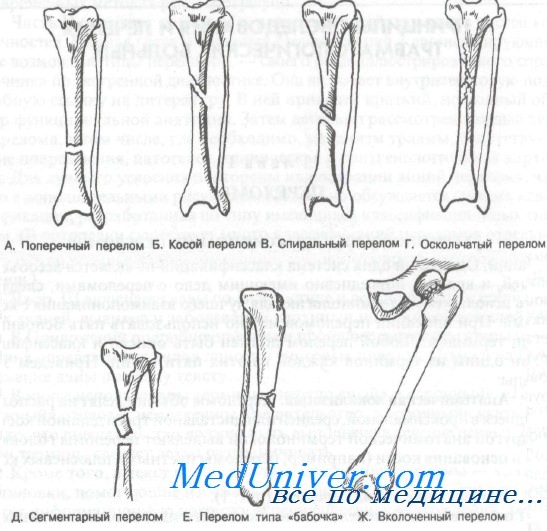

2. Направление линии перелома:

— Поперечный перелом, линия которого идет перпендикулярно к кости;

— Косые переломы сходны с поперечными отсутствием торсионного компонента. Линия перелома обычно идет под углом 45—60° к длинной оси;

— Спиральный перелом имеет торсионный компонент.

— Оскольчатым переломом считают любой, в котором более двух отломков. Другими вариантами оскольчатых переломов являются сегментарный перелом и перелом с отколом клиновидного фрагмента (по типу «бабочки»).

— Вколоченные переломы характеризуются вхождением отломков кости один в другой. Обычно эти переломы очень стабильны.

3. Взаиморасположение костных фрагментов. Стояние отломков определяется соотношением осей фрагментов длинной трубчатой кости. Стояние характеризуют величиной угла (в градусах), образующегося между дистальным и проксимальным фрагментами.

Сопоставление определяется контактом концов отломков, который может быть частичным. Если фрагменты не только смещены, но и концы их заходят друг за друга, обычно используют термин «штыкообразное смещение», которое часто наблюдают при переломах диафиза бедра. Если фрагменты разъединены по продольной оси, используют термин «расхождение».

4. Стабильность. Стабильные переломы не имеют тенденции к вторичному смещению после репозиции.

Нестабильные переломы после репозиции имеют тенденцию к вторичному смещению.

5. Сопутствующие повреждения мягких тканей. По отношению к последним выделяют четыре вида переломов. Простой (закрытый) перелом, при котором вышележащие кожные покровы остаются интактными.

Открытый перелом, при котором целостность вышележащих кожных покровов нарушена.

Осложненный перелом, сочетающийся с повреждениями сосудисто-нервного пучка, внутренних органов, сухожилий или мышц. Внутрисуставные переломы также относят к осложненным.

Неосложненный перелом, при котором происходит минимальное повреждение мягких тканей.

Существует другой способ описания переломов — по механизму повреждения. Этих механизмов два: прямой и непрямой. При воздействии на кость прямой силы могут возникать поперечный, косой или оскольчатый переломы. Примером последнего может служить перелом локтевой кости от удара палкой. Оскольчатый перелом вследствие раздавливания или огнестрельный перелом также относят к переломам, обусловленным прямым воздействием.

Переломы возникают и при воздействии непрямых сил, передающих энергию к месту перелома. Тяга за сухожилие, прикрепляющееся к кости, может привести к отрывному перелому. Сила, направленная под углом, например вальгусное давление на коленный сустав, может вызвать компрессионный перелом с отрывом мыщелка большеберцовой кости. Ротационная сила, приложенная по длинной оси кости, может привести к спиральному перелому.

Стрессовый перелом, возникающий при воздействии на кость повторных давлений, часто называют усталостным переломом. Тем не менее некоторые стрессовые переломы могут возникать и при повторной прямой травме.

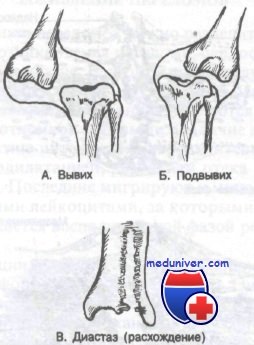

Вывих, подвывих и диастаз суставов

В центры неотложной помощи часто попадают пострадавшие с повреждениями суставов. В зависимости от степени повреждения и типа сустава различают три категории нарушений взаиморасположений суставных элементов.

Вывих — это полное разъединение суставных поверхностей с потерей нормального контакта между концами сочленяющихся костей. Подвывихом называют неполное разъединение суставных поверхностей с сохранением частичного контакта между костями, образующими сустав.

Некоторые кости соединены так называемым синдесмозом, в котором объем движений небольшой. Эти суставы связаны межкостной перепонкой, пересекающей поле между двумя костями. У человека есть два синдесмоза: между лучевой и локтевой и между большеберцовой и малоберцовой костями. Разрыв межкостной перепонки, соединяющей два этих сустава, называют диастазом.

— Также рекомендуем «Биомеханика перелома и его заживление. Фазы»

Оглавление темы «Переломы костей»:

- Классификация переломов костей. Вывих, подвывих и диастаз суставов

- Биомеханика перелома и его заживление. Фазы

- Клиника переломов костей. Диагностика

- Первая помощи при переломе кости. Экстренное шинирование

- Выбор метода лечения перелома кости. Показания к операции

- Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контроль

- Обезболивание переломов. Блокада по Виру

- Лечение открытого перелома кости. Правила

- Лечение патологического и огнестрельного перелома кости. Правила

- Переломы костей у детей. Особенности лечения

Источник

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

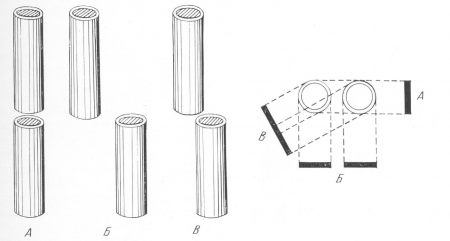

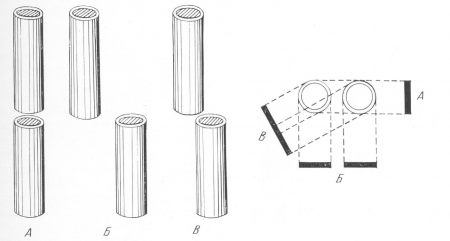

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

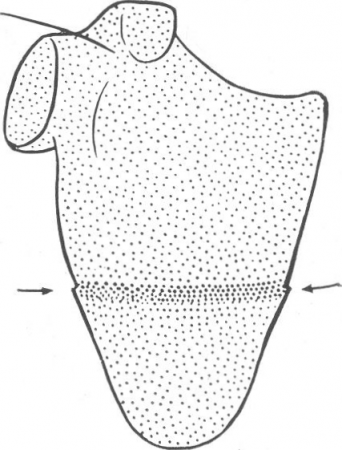

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

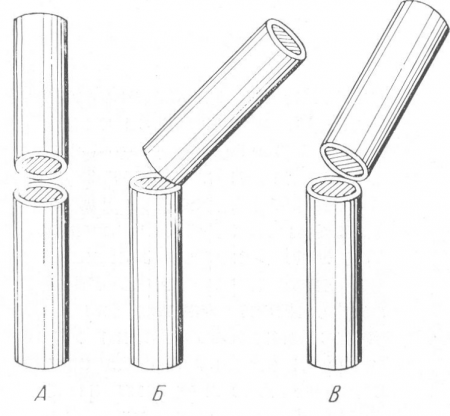

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

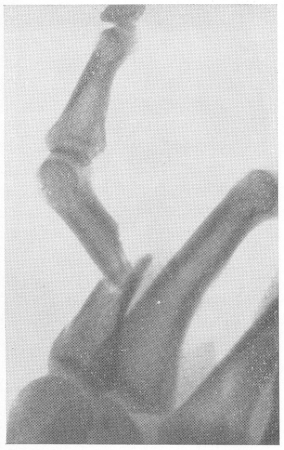

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Начало здесь

Лечение и исходы замедленного сращения переломов

Для сращения переломов определенной локализации известны средние сроки. Однако с учетом особенностей каждого клинического случая замедленная консолидация, скорее рентгенологическое и клиническое понятие, чем временное.

Другими словами, изолированный перелом костей голени и такой же перелом в сочетании с разрывом легкого, будут иметь разные сроки нормального сращения. Поэтому только врач, основываясь на клинических и рентгенологических данных, может судить об интенсивности процессов костной регенерации в зоне перелома.

Сразу оговоримся, что если консолидация замедленна, то ускорить ее нельзя. Репаративная регенерация кости протекает с одной и той же скоростью во всех случаях, но может идти в разных направлениях (костеобразования или образования рубца), в зависимости от условий в зоне перелома. Следовательно, если выявлены признаки замедленной костной консолидации, необходимо срочно предпринять меры, для оптимизации условий в области сращения.

Консервативные методы включают продление иммобилизации в гипсовой повязке, применение физиотерапии, ортезов из пластика, медикаментозных средств. Консервативную терапию применяют в сомнительных случаях, когда возможность нормальной остеорепарации не исключена.

В случаях явных клинико-рентгенологических признаков замедления консолидации, показано оперативное лечение. Чаще всего, своевременно проведенная операция внеочагового остеосинтеза аппаратом Илизарова, придавая отломкам дополнительную стабильность, возвращает репаративную регенерацию на путь преимущественного образования костной ткани, что приводит к сращению перелома. То есть место перелома не вскрывают, а проводят спицы выше и ниже него, скрепляя их между собой кольцами и штангами.

Обычно, при переломах трубчатых костей конечностей, период выявления замедленной консолидации, по времени, совпадает с первым посещением МСЭК, в связи с истечением четырех месяцев после травмы. Этот момент имеет большое значение не только для экспертизы, но и для контроля эффективности проводимого лечения.

В задачу врачей-экспертов входит перспективная оценка сроков восстановления трудоспособности, что прямо связано со временем сращения перелома. Если динамика положительная и лечение продвигается в правильном русле, МСЭК вынесет решение о продлении сроков временной нетрудоспособности (продлит лечение по больничному листу). Когда у экспертов возникают сомнения в перспективах наступления консолидации, они направляют пациентов на консультации в специализированные клиники, и выносят свое решение после их заключения. При неблагоприятном прогнозе для сращения, МСЭК определяет, как правило, 2 группу инвалидности на 1 год, и направляет пациента на дальнейшее восстановительное оперативное лечение в травматологический центр.

Замедленная консолидация, при неблагоприятном течении, переходит в несросшийся перелом, в зоне которого, без оперативного лечения, формируется ложный сустав или дефект кости.

Под несросшимся переломом понимают, так называемую, точку невозврата, после прохождения которой, сращение перелома, без применения оперативного лечения в очаге, невозможно. В этом состоянии в зоне перелома наблюдают сформировавшуюся соединительную ткань, которая не может трансформироваться в костную.

Клинически при несросшемся переломе определяется практически безболезненная патологическая подвижность отломков костей, опороспособность конечности отсутствует. В дальнейшем, при отсутствии лечения, в области перелома может сформироваться истинный ложный сустав, с хрящевыми поверхностями на замыкательных пластинках отломков костей. Если перелом был оскольчатым и диастаз между отломками не был ликвидирован, то осколки могут подвергаться резорбции (рассасыванию), образуя костный дефект.

Костный дефект между фрагментами костей легко определяется на рентгенограмме. Признаками формирования ложного сустава служат закупорка костномозговых каналов отломков, формирование замыкательных пластинок и остеосклероз на концах фрагментов костей.

Завтра закончу эту сагу лечением ложных суставов и дефектов участка кости, вследствие переломов. Окончание

Источник