На переломе зернова

Никола́й Миха́йлович Зёрнов – русский философ, богослов, исследователь православной культуры, общественный деятель.

Родился в Москве в семье врача Михаила Степановича Зернова (1857—1938) и Софии Александровны Кеслер (1865—1942). Отцом Михаила Степановича был протоиерей Степан Иванович Зернов (1817—1886), почётный член Московской духовной академии и член Духовной консистории. Дед по материнской линии, Александр Иванович Кеслер (1815?—1870) — единственный сын лютеранского пастора Иоханна Кеслера (хотя в семье верили, что он был внебрачным сыном барона Розенкранца и некой балтийской баронессы). В семье росли ещё трое детей: Софья (1899—1972; секретарь Международной организации помощи беженцам), Мария (1902—1965; жена Г. Г. Кульмана, основательница Пушкинского клуба в Лондоне), Владимир (1904—1990; автор научных статей по иммунитету).

Окончил гимназию Поливанова с золотой медалью (1917). Поступил на медицинский факультет Московского государственного университета.

В 1921 году семья Зерновых эмигрировала в Константинополь, затем в Белград. Осенью 1921 года Николай Зернов поступил на богословский факультет Белградского университета и окончил его в 1925 году.

В 1925 году переехал в Париж. В 1927 году женился на Милице Лавровой, дочери Владимира Андреевича Лаврова (1867—1936) и Александры Никаноровны Никольской (1872—1957).

Секретарь Русского студенческого христианского движения и первый редактор журнала «Вестник РСХД» (совместно с И. А. Лаговским; 1925—1929). Читал лекции по обличительному (сравнительному) богословию в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже.

В 1930—1932 годах — аспирант Оксфорда, получил степень доктора философии. В 1934 году обосновался в Лондоне и в течение 13 лет был секретарём Братства святых Албания и Сергия. Преподавал основы восточной православной культуры в Оксфордском университете (1947—1966). Работал также в Католикатном колледже в Южной Индии. Профессор богословия в американских университетах Дрю (Айова) и Дьюка. В последние годы жизни руководил деятельностью Дома свв. Григория Нисского и Макрины при Содружестве святого Албания и преподобного Сергия в Оксфорде. Был удостоен степени почётного доктора Оксфордского университета. Автор нескольких десятков книг на русском и английском языках по истории России, православной церкви и проблеме единения христианства.

В Оксфорде Зернов довольно близко дружил с Клайвом Льюисом, автором «Хроник Нарнии». Позже Зерновы очень гордились фотографией, где «Джек» сидит у них в гостиной. В раннем детстве Льюис невзлюбил своё имя «Клайв» и называл себя Джеком, потом этим именем его называли все друзья и близкие.

Об этом знакомстве Зернов писал: «Внешне он напоминал скорее фермера, чем профессора, философа и поэта. Небрежно одетый, с крупным, красным лицом, он любил громко смеяться за кружкой пива в кругу друзей. Но за этой прозаической наружностью скрывался человек рыцарского благородства и глубокой духовности, умевший проникать в тайники души. Дружба с ним была для меня источником неиссякаемого вдохновения. Жена моя тоже полюбила его. Он часто приходил к нам на ужин. Иногда мы приглашали студентов встретить знаменитого писателя. Он был увлекательным собеседником, и все ловили каждое его слово». Николай Зёрнов читал в Сократовском клубе (основанном Льюисом) доклад «Соловьёв о добре и зле». Заседание вёл Льюис, на нём выступал ещё один русский, Евгений Ламперт.

Зерновы были на похоронах Льюиса 26 ноября 1963 года. Милица Зернова принесла крест из белых цветов, но ей сказали, что в храме цветов не будет. В конце концов положить венок на гроб разрешили, уже на кладбище. «Кто бы подумал? — пишет Эндрю Уолкер, один из присутствовавших на похоронах англичан, — Джек Льюис похоронен под русским крестом…».

Особую популярность приобрели книга Зёрнова «Русское религиозное возрождение XX века» и составленная им совместно с женой, братом и сестрой двухтомная хроника семьи Зёрновых: «На переломе. Три поколения одной московской семьи» и «За рубежом. Белград, Париж, Оксфорд», в которой показана культурная жизнь дореволюционной Москвы и послереволюционной русской эмиграции через историю их семьи.

Источник

![]()

«Говорят, отогревают религия, искусство, наука. Нет: человек — человека» (Сергей Дурылин)

Главное Меню

- Главная

- Posts tagged «Николай Зернов»

Резцом памяти духовной…

7 мая 2020 Владимир Шаронов

Об одном из самых известных трудов, посвященных истории русского православия за рубежом, книге Николая Михайловича Зёрнова «Русское религиозное возрождение ХХ века», переизданной недавно, рассказывает наш автор, главный редактор проекта «Русофил» Владимир Шаронов. Как ни велики испытываемые сегодня всеми нами тяготы пандемии, они даже близко несопоставимы с той громадной духовной нагрузкой, назначенной современникам гибели Российской империи. Кого-то, возможно, покоробит одно формальное сближение

Подробнее

Культ Ленина и советский атеизм

23 сентября 2019 Николай Зернов

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова, «На переломе. Три поколения одной московской семьи». *** Одной из самых противоречивых сторон советского строя является официальный атеизм марксизма и культ вождей партии, начавшийся при Сталине и перенесенный в настоящее время всецело на Ленина. Религиозный ореол, окружающий его, приписывание ему непогрешимости и даже некоего бессмертия — всю

Подробнее

Личностью он был сложной и незаурядной: из воспоминаний о протопресвитере Николае Колчицком

12 августа 2019 Ахилла

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова, «На переломе. Три поколения одной московской семьи». Автор — Н. Зернов. *** В начале 1920-го года произошло событие, сильно повлиявшее на нашу религиозную жизнь. В нашем доме поселился священник необычайных духовных дарований. Это был отец Николай Колчицкий (17 апр. 1890 — 11 янв. 1961). Попал он к нам случайно, со своей семьей он был эвакуирован из Харькова и искал пристанища. Он зашел

Подробнее

«Иди за мной»: поиски Бога и святой Серафим

1 августа 2019 Николай Зернов

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова «На переломе. Три поколения одной московской семьи». Автор отрывка — София Зернова. *** После большевистского переворота многие представители русских культурных классов и аристократии решили бежать на Северный Кавказ. Заняв Кавказ, большевики особенно жестоко с ними расправлялись. Я была потрясена всем, что я видела вокруг. Неужели в мире нет справедливости, нет правды? За кого я могла

Подробнее

Распахнулась дверь в черное подполье…

18 июля 2019 Николай Зернов

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова «На переломе. Три поколения одной московской семьи». *** Февральская революция 1917 года, отречение Государя (1868-1918), а затем и Великого Князя Михаила Александровича (1878-1919) ошеломили нас своей неожиданностью. В Москве перемена власти, однако, произошла без больших потрясений. На второй день мы отправились с нашим отцом в центр города, чтобы посмотреть на то, что

Подробнее

Он держался строго требника и устава

9 июля 2019 Николай Зернов

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова «На переломе. Три поколения одной московской семьи». Из воспоминаний Софии Александровны Зерновой о священнике Сергии Веригине (1868–1938). *** Я сделалась другом и даже членом семьи многих моих учеников, но особенно тесная связь установилась у меня с Веригиными. 10 августа 1883 года мне минуло 18 лет, а 28 сентября я позвонила у двери нарядного подъезда дома Маджугинского на Поварской. Отпер мне дверь карлик

Подробнее

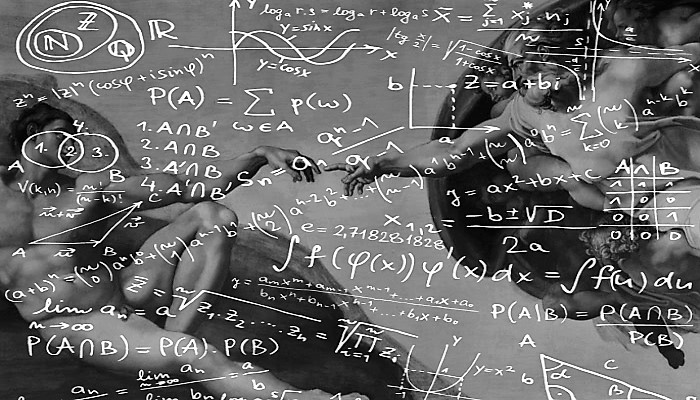

Бог, математика и бесконечность

3 июля 2019 Николай Зернов

Отрывок из книги, вышедшей под редакцией Николая Зернова «На переломе. Три поколения одной московской семьи». Автор отрывка — София Зернова, глава «Вера в Бога». *** …Я находилась в «религиозном кризисе». Он начался давно, когда мне было 12 лет. До этого я верила по-детски. По утрам и вечерам мы молились все вместе. По воскресеньям и на

Подробнее

Только в духовной академии студенты увидели фаянсовую посуду и металлические ложки

25 июня 2019 Николай Зернов

Николай Зёрнов (1898–1980) — русский философ, богослов, общественный деятель. Семья Николая Зёрнова эмигрировала из России в 1921 г. Сам Николай окончил богословский факультет Белградского университета. Живя в Париже, был первым редактором журнала «Вестник РСХД», читал лекции в Свято-Сергиевском богословском институте. Учился, потом преподавал в Оксфорде, был секретарем Братства святых Албания и Сергия, работал в Индии и

Подробнее

Источник

Коллекция Николая Зернова подарена России

«Незамеченное поколение» возвращается на Родину

Россия одна из немногих стран, чье богатейшее книжное и архивное наследие разбросано по всему свету. Но развитие истории порой непредсказуемо и противоречиво — и в сегодняшнюю Россию с той же стремительностью, с которой они когда-то были стерты из памяти, возвращаются забытые имена, а с ними и редкие документальные свидетельства ушедшего времени. Имя Николая Зернова (1899-1981), известного на Западе общественного и религиозного деятеля первой волны русской эмиграции, одного из выразителей европейского экуменистического движения, филолога и богослова, профессора Оксфордского университета, почти неизвестно в нашей стране. Его домашняя библиотека, ставшая, по сути, уникальной коллекцией редких книжных изданий, передана его вдовой — Милицей Зерновой — в дар России. Вчера сотрудники Государственной библиотеки иностранной литературы приступили к описанию этой коллекции — она станет основой создающегося зала русского зарубежья.

Принято говорить, что библиотека есть отражение характера и интересов его собирателя. Применительно к собранию книг Зернова это замечание абсолютно справедливо. Более того, библиотека стала отражением его судьбы. Среди почти четырех тысяч изданий его коллекции (имеющих собственный ехlibris — охваченные пламенем российские просторы и одиноко стоящая церковь) нет случайных. Основу составляет редкая богословская, религиозная, философская литература, издания по истории России, русской православной и других христианских церквей. Достаточно полно собрание эмиграционной периодики («Путь», «Новый град», «Соборность», «Грани»). В библиотеке собраны и произведения его литературных кумиров — Федора Достоевского, Николая Гоголя, Владимира Соловьева, Алексея Хомякова, а также весьма редкие «шанхайские издания» эмиграционных писателей.

Эту коллекцию Николай Зернов собирал в течение всей жизни, и, как вспоминают его близкие, специально для России. Во всяком случае, тогда ему хотелось в это верить. Но он всегда оставался чрезвычайно последовательным в своем неприятии большевистского режима, впрочем, как и этот режим по отношению к нему. Ведь не случайно произведения Зернова были официально запрещены в Советском Союзе и стали известны только благодаря самиздату. Поэтому в завещании он особо оговорил, что его личная библиотека может попасть в Россию только при условии «падения власти коммунистов». После трех лет предусмотрительных переговоров с Библиотекой иностранной литературы его жена все-таки сочла, что это главное требование наконец осуществилось.

О самом Николае Зернове у нас знают, естественно, немного. Хотя «Хроника семьи Зерновых» — весьма известное произведение, состоящее из трех писавшихся на протяжении двадцати лет им самим и членами его семьи книг — «На переломе», «За рубежом», «Закатные годы» — вызвало огромный отклик в прессе, поскольку семейных хроник такого масштаба эмигрантская литература не знала. Хроника Зерновых повествовала «об истории одной московской семьи» на фоне событий русской жизни с 1812 по 1972 год и была одним из немногих произведений, в котором давался достоверный анализ формирования русской эмиграции как явления.

Николай Зернов сам себя относил к той части русской эмиграции, которую многие называли «незамеченным поколением». Это не то «старое поколение» первой эмиграции, которое жило прошлым и не то «молодое», которое «все больше сливалось с жизнью стран, приютивших его». Это те, кого «революция застала еще на гимназической скамье или на первых курсах университета». По определению самого Зернова, это было поколение, «сожженное революцией». Многие из него, в отличие от их отцов и старших братьев, стали освобождаться от одержимости революционными идеологиями, выходить из удушливой атмосферы партийных кружков и бесконечных споров между сторонниками различных социальных утопий. «Незамеченное поколение» выбрало иной путь — путь утверждения новой христианской России.

Идея необходимости духовного возрождения России, ее христианского обновления, родилась в начале века и была навеяна, как считал Зернов, интересом тогдашней московской интеллигенции к христианским основам Запада. Однако революция 1917 года так и не дала оформиться новому мировоззрению до конца. В изгнании же эта идея стала содержанием жизни для Зернова, как, впрочем, и для других основоположников русской религиозной философии. Именно с нее начался его долгий путь богослова и историка христианской церкви.

Николай Зернов стоял у истоков создания экуменистического движения в предвоенной Европе. И остался его выразителем до конца. Как и Николай Бердяев, отец Сергий Булгаков, Семен Франк, Вячеслав Иванов, Александр Шмеман — его друзья, сподвижники и дарители. Идея примирения христианского Востока и Запада, наиболее привлекательно изложенная в известном его исследовании «Русское религиозное возрождение ХХ века», для России только сейчас начинает обретать актуальность.

Безусловно, необходимо длительное и подробное изучение всего наследия Николая Зернова — и как философа, и как просто «забытого» русского интеллигента. Видимо, только затем его имя сможет естественно войти в культурный обиход. В противном же случае остается по-прежнему только говорить о все нарастающем «шквальном» интересе к эмиграции и конъюнктурной погоней за именами, которые затем вдруг окажутся забытыми — как это не раз бывало.

ЮРАТЕ Ъ-ГУРАУСКАЙТЕ

Источник

Далеко не у каждого генерала в послужном списке значится срочная служба рядовым солдатом. У генерала армии Владимира Николаевича Лобова это были два года в горно-стрелковой дивизии Туркестанского военного округа, откуда он поступил в Рязанское военное артиллерийское училище. А дальше: командир взвода в училище, командир подразделения в одной из частей РВСН, командир батальона и командир полка в ГСВГ, командир дивизии и командир корпуса в Ленинградском военном округе, командующий армией в Гродно, первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа, командующий войсками Среднеазиатского военного округа, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР, начальник Штаба Объединенных вооруженных сил стран – участниц Варшавского договора и начальник Генерального штаба ВС СССР.

Типичная вроде бы командирская судьба военачальника, однако почти на каждом ее этапе пришлось проходить особые испытания. Так, в августе 1968 года усиленному батальону под командованием капитана Лобова в качестве передового отряда советских войск была поставлена задача овладеть в Праге четырьмя мостами и аэродромом и более двух месяцев осуществлять охрану этих и других важных объектов. Бывалые фронтовики восхищались тогда молодым комбатом и его умелым командованием в непростой боевой обстановке.

В 1979 году сразу после окончания Военной академии Генерального штаба и назначения командующим 28-й общевойсковой армией Лобову предстояло в считаные месяцы принять в состав своей армии прибывших из ГСВГ более 10 тыс. человек плюс десятки тысяч единиц боевой техники. Все это надо было разместить и укомплектовать на огромной территории Брестской, Гродненской и Минской областей, наладить быт, боевую подготовку. А через полтора года армия уже принимала участие в невиданных ранее по масштабу учениях с боевой стрельбой, высадкой десантов, испытанием новых образцов оружия. Руководители СССР, Министерства обороны и стран Варшавского договора, присутствовавшие на маневрах, высоко оценили боевое управление войсками молодым (по тогдашним меркам) командармом Лобовым. Впервые в мирное время военачальник был удостоен полководческой награды – ордена Кутузова.

Следующее серьезное испытание ждало генерал-полковника Лобова в Алма-Ате в качестве командующего войсками САВО и члена Бюро ЦК Компартии Казахстана. Надо сказать, что, поскольку в состав округа входили Казахская, Киргизская и Таджикская республики, необходимо было учитывать специфические особенности каждой из них и взаимоотношения их руководителей. Особый статус был у руководителя Казахстана – Динмухамеда Кунаева как члена Политбюро ЦК КПСС. Как раз с этим мудрым политиком у Лобова сразу установились хорошие деловые отношения. Кунаев по-отечески принял нового командующего и даже нанес ему в его первый на казахской земле день рождения неожиданный неформальный визит вместе с другими членами Бюро ЦК. Такой контакт продолжался вплоть до назначения в декабре 1986 года на должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина и последующих за этим драматических алма-атинских событий.

Какими только мифами не обросли за последние 34 года свидетельства о тех днях. Некоторым националистическим силам, вероятно, и сейчас хотелось бы поспекулировать на эту тему. Тем не менее скупые строки документов свидетельствуют о следующем. В тот день командующий был срочно вызван из командировки в ЦК, где некоторые отчаянные деятели предлагали разогнать силой начавшуюся перед зданием ЦК демонстрацию. Генерал решительно выступил против, эту же позицию он озвучил перед прилетевшей из Москвы комиссией. В результате войска округа не привлекались для разгона демонстрации и наведения общественного порядка. Они выполняли исключительно функции обеспечения безопасности и охраны важных военных и гражданских объектов. Более того, как вспоминают сослуживцы, спокойные и решительные действия командующего вселяли в те непростые дни уверенность в войсках и спокойствие в семьях военнослужащих.

Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Сергей Ахромеев как мудрый государственный деятель понимал, что в тяжелых для армии условиях горбачевской перестройки следует привлекать на высшие посты молодых, энергичных и думающих военных руководителей. Не случайно после отъезда первого заместителя начальника Генерального штаба генерала армии Валентина Варенникова в начале 1987 года в Афганистан на эту должность была предложена кандидатура Владимира Лобова.

По своему возрасту – 51 год – он годился в сыновья маститым военачальникам того времени. Первое время приходилось не выходить из рабочего кабинета по 14–15 часов в сутки, вникая в круг своих обширных обязанностей. Практически все адресованные маршалу Ахромееву документы ложились на стол его первого заместителя, но уже с обязательными к исполнению резолюциями начальника Генштаба. Последовала серия зарубежных поездок для ведения ответственных переговоров в Сирию, Алжир, Финляндию, Турцию. Лобову было также поручено возглавить межведомственную рабочую группу, которая практически в еженедельном режиме готовила предложения по принятию государственных и международных решений, касающихся организации вывода советских войск из Афганистана, сокращения вооружений, и многое другое.

В полном объеме пришлось столкнуться и с проблемами ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в качестве заместителя председателя Государственной комиссии, неоднократно посещая район аварии. Судьбой было уготовано разбираться по горячим следам в пресловутом «прилете Руста», поскольку на момент его приземления на Красную площадь министр обороны Сергей Соколов и начальник Генштаба Ахромеев находились за пределами страны. Последующая за этим инцидентом чистка высшего руководства армии, предпринятая Михаилом Горбачевым, опосредованно коснулась и Лобова. Со своих постов ушли министр обороны, главком ВВС, десятки высокопоставленных генералов и офицеров. Назначенный на должность министра обороны СССР Дмитрий Язов имел свое видение реформирования армии в условиях горбачевской перестройки. В начале 1989 года Генштаб оставил маршал Советского Союза Ахромеев. Полностью сменилось высшее руководство Объединенных вооруженных сил стран – участниц Варшавского договора. Ушли в отставку Маршал Советского Союза Виктор Куликов и генерал армии Анатолий Грибков. В этой ситуации Лобову была предложена должность начальника штаба Объединенных вооруженных сил стран – участниц Варшавского договора. Это назначение совпало с началом демократических преобразований в ряде стран социалистического лагеря, с крушением Берлинской стены и кардинальными изменениями в политической элите государств Варшавского договора.

1991 год стал годом серьезных испытаний для всей нашей страны. Не миновала эта участь и начальника штаба Объединенных вооруженных сил стран – участниц Варшавского договора генерала армии Лобова. Подготовленные штабом проекты сохранения военной структуры Варшавского договора при упразднении его политических органов не были даже рассмотрены Горбачевым. На заседании Политического консультативного совета при молчаливом согласии советского лидера хватило получаса, чтобы поддержать предложение президента Чехословакии Вацлава Гавела о ликвидации военной организации Варшавского договора, долгие годы являющейся мощным противовесом НАТО. Опытные советские военачальники понимали тогда, что вслед за подписанным в марте 1991 года документом о распаде уникального военно-политического блока последует распад СССР со всеми губительными последствиями для всего народа и армии.

Август 1991 года Владимир Лобов встретил в должности начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе. ГКЧП, очевидно, зная своеобразный характер генерала армии, не решился привлекать его на свою сторону. Сказывался, вероятно, и тот факт, что с образованием в структуре Верховного Совета РСФСР Комитета по делам обороны Борис Ельцин настойчиво рекомендовал на место его председателя Лобова, правда, согласие на это от него так и не получил. Полной неожиданностью стало для опального генерала назначение его начальником Генерального штаба, официально озвученное Горбачевым перед прессой на трапе самолета по возвращении из Фороса в Москву.

Будущие исследователи, безусловно, когда-нибудь детально опишут первые дни работы Генерального штаба ВС СССР после ликвидации ГКЧП. Сейчас, вероятно, не пришло еще время объективного анализа событий августа 1991 года и последовавшего за ними стремительного обвала всех устоев отлаженной советской военной системы.

Новому начальнику Генштаба пришлось в оперативном порядке формировать руководство Генштаба и Вооруженных сил, поскольку десятки генералов и офицеров, занимавшие ключевые должности в основных управлениях, были арестованы, уволены, отстранены от дел. По предложению Лобова ряд Главных управлений Генштаба возглавили генералы Леонтий Кузнецов, Михаил Колесников, Евгений Тимохин и другие. Все они были утверждены президентом СССР и в исключительно сложных условиях честно, принципиально и плодотворно исполняли свои нелегкие обязанности.

Надо сказать, что никаких вызовов и бесед с Верховным Главнокомандующим у Лобова так и не состоялось. Только через полторы недели Горбачев позвонил ему, коротко поинтересовался положением дел и напомнил о мероприятиях по осуществлению военной реформы. В конце сентября концепция военной реформы была доложена начальником Генштаба на Коллегии Министерства обороны, одобрена и утверждена. Были подготовлены, а затем согласованы со всеми членами Государственного совета целый ряд шагов по реальному реформированию Вооруженных сил. Тем временем центробежные силы развала СССР набирали свой темп, в условиях готовившегося совещания в Беловежской Пуще ее организаторам уже была не нужна ни Советская армия, ни ее Генеральный штаб. В конце ноября Лобов убыл с официальным визитом в Великобританию. Возвратившись из Лондона как раз в день проведения Коллегии Министерства обороны, он узнал из официального сообщения, что, оказывается, он добровольно оставил свой пост «по состоянию здоровья». Как выяснилось позже, таковым было мудреное решение Горбачева.

Следует сказать о другой, не менее значимой, стезе деятельности Владимира Николаевича на протяжении многих лет – военной науке. На этом поприще генерала Лобова занимала малоисследованная тема военной хитрости. Еще проходя службу в ЛенВО, Лобов воспользовался материалами богатейшей военно-исторической библиотеки (бывшая библиотека Главного штаба Императорской русской армии, ныне – Военно-историческая библиотека Генерального штаба ВС РФ), подготовил и издал труд «Искусство военной хитрости», в котором обобщил опыт применения военной хитрости в истории войн и предложил авторскую трактовку понятия военной хитрости в рамках развития современной военной науки. Чуть позже в Воениздате вышла в свет книга «Военная хитрость в истории войн», обстоятельно описывающая формы и методы использования основных компонентов военной хитрости – внезапности и введения противника в заблуждение в оперативном и стратегическом масштабах. Эти работы вкупе с новым исследованием «Информация в экономическом противоборстве систем» составили основу кандидатской, а впоследствии и докторской диссертаций. По мнению авторитетных военных ученых, теоретические положения, предложенные генералом Лобовым, по сей день представляют большой интерес для военной науки, а практическое значение выдвинутых им гипотез однозначно подтвердилось всем последующим ходом развития политической обстановки в мире. Примечательно, что, судя по зарубежным военным публикациям, тема, поднятая Лобовым, была оперативно взята в научную разработку ведущими военными аналитическими центрами НАТО и быстро стала закрытой для внешнего мира. Оригинальными стали и последующие научные и научно-популярные публикации профессора, действительного члена Академии военных наук и Российской академии естественных наук Владимира Лобова. В их числе: «Энергия власти», «Александр I и его военно-политическая деятельность», «Помнит вся Россия» в 2 томах.

Предоставим право историкам следующего поколения оценивать роль и значение той или иной личности. Заметим, однако, определенную закономерность в преемственности поколений военачальников. Лобова в свое время поддержали и, можно сказать, благословили на следующие этапы служебной карьеры такие крупные военные деятели страны, как Маршал Советского Союза Виктор Куликов и генерал армии Анатолий Грибков. В свою очередь, генерал армии Лобов дал старт своим питомцам, генералу армии Анатолию Квашнину, ставшему начальником Генерального штаба (1997–2004), генерал-полковнику Виктору Барынькину, начальнику ГОУ ГШ (1992–1996), генерал-лейтенанту Константину Богданову, начальнику Главного управления по работе с личным составом МО РФ (1991–1993), и многим другим генералам и офицерам.

Владимир Лобов последние годы активно занимался общественной деятельностью. Избирался председателем общественной комиссии «Память народная» Международной ассоциации фондов мира, членом правления Российской ассоциации международных связей. Был советником председателя Государственной думы, членом Экспертной комиссии при президенте и правительстве Российской Федерации. По сегодняшний день генерал армии в строю, на ответственной должности генерального инспектора Вооруженных сил России.

Источник