На месте перелома диастаз

Классификация переломов костей. Вывих, подвывих и диастаз суставов

Существует несколько подходов к описанию переломов и их классификации. Однако ни одна система классификации не является всеобъемлющей, и врачам, повседневно имеющим дело с переломами, следует знать используемую терминологию для лучшего взаимопонимания с коллегами. При описании переломов можно использовать пять основных групп терминов. Любой перелом должен быть описан и классифицирован одним из терминов каждой из этих пяти групп. Приведем эти группы:

1. Анатомическая локализация. Переломы обычно делят на располагающиеся в проксимальной, средней или дистальной трети длинной кости. По другой анатомической терминологии выделяют переломы головки, тела и основания кости (например, переломы пястных и плюсневых костей).

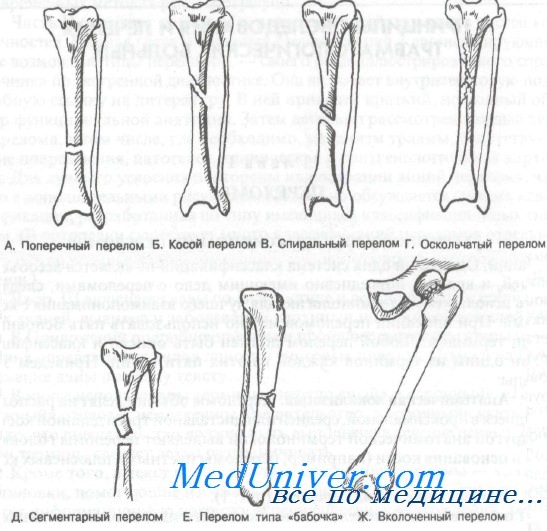

2. Направление линии перелома:

— Поперечный перелом, линия которого идет перпендикулярно к кости;

— Косые переломы сходны с поперечными отсутствием торсионного компонента. Линия перелома обычно идет под углом 45—60° к длинной оси;

— Спиральный перелом имеет торсионный компонент.

— Оскольчатым переломом считают любой, в котором более двух отломков. Другими вариантами оскольчатых переломов являются сегментарный перелом и перелом с отколом клиновидного фрагмента (по типу «бабочки»).

— Вколоченные переломы характеризуются вхождением отломков кости один в другой. Обычно эти переломы очень стабильны.

3. Взаиморасположение костных фрагментов. Стояние отломков определяется соотношением осей фрагментов длинной трубчатой кости. Стояние характеризуют величиной угла (в градусах), образующегося между дистальным и проксимальным фрагментами.

Сопоставление определяется контактом концов отломков, который может быть частичным. Если фрагменты не только смещены, но и концы их заходят друг за друга, обычно используют термин «штыкообразное смещение», которое часто наблюдают при переломах диафиза бедра. Если фрагменты разъединены по продольной оси, используют термин «расхождение».

4. Стабильность. Стабильные переломы не имеют тенденции к вторичному смещению после репозиции.

Нестабильные переломы после репозиции имеют тенденцию к вторичному смещению.

5. Сопутствующие повреждения мягких тканей. По отношению к последним выделяют четыре вида переломов. Простой (закрытый) перелом, при котором вышележащие кожные покровы остаются интактными.

Открытый перелом, при котором целостность вышележащих кожных покровов нарушена.

Осложненный перелом, сочетающийся с повреждениями сосудисто-нервного пучка, внутренних органов, сухожилий или мышц. Внутрисуставные переломы также относят к осложненным.

Неосложненный перелом, при котором происходит минимальное повреждение мягких тканей.

Существует другой способ описания переломов — по механизму повреждения. Этих механизмов два: прямой и непрямой. При воздействии на кость прямой силы могут возникать поперечный, косой или оскольчатый переломы. Примером последнего может служить перелом локтевой кости от удара палкой. Оскольчатый перелом вследствие раздавливания или огнестрельный перелом также относят к переломам, обусловленным прямым воздействием.

Переломы возникают и при воздействии непрямых сил, передающих энергию к месту перелома. Тяга за сухожилие, прикрепляющееся к кости, может привести к отрывному перелому. Сила, направленная под углом, например вальгусное давление на коленный сустав, может вызвать компрессионный перелом с отрывом мыщелка большеберцовой кости. Ротационная сила, приложенная по длинной оси кости, может привести к спиральному перелому.

Стрессовый перелом, возникающий при воздействии на кость повторных давлений, часто называют усталостным переломом. Тем не менее некоторые стрессовые переломы могут возникать и при повторной прямой травме.

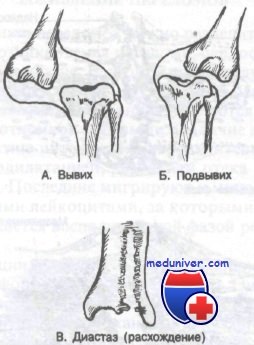

Вывих, подвывих и диастаз суставов

В центры неотложной помощи часто попадают пострадавшие с повреждениями суставов. В зависимости от степени повреждения и типа сустава различают три категории нарушений взаиморасположений суставных элементов.

Вывих — это полное разъединение суставных поверхностей с потерей нормального контакта между концами сочленяющихся костей. Подвывихом называют неполное разъединение суставных поверхностей с сохранением частичного контакта между костями, образующими сустав.

Некоторые кости соединены так называемым синдесмозом, в котором объем движений небольшой. Эти суставы связаны межкостной перепонкой, пересекающей поле между двумя костями. У человека есть два синдесмоза: между лучевой и локтевой и между большеберцовой и малоберцовой костями. Разрыв межкостной перепонки, соединяющей два этих сустава, называют диастазом.

— Также рекомендуем «Биомеханика перелома и его заживление. Фазы»

Оглавление темы «Переломы костей»:

- Классификация переломов костей. Вывих, подвывих и диастаз суставов

- Биомеханика перелома и его заживление. Фазы

- Клиника переломов костей. Диагностика

- Первая помощи при переломе кости. Экстренное шинирование

- Выбор метода лечения перелома кости. Показания к операции

- Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контроль

- Обезболивание переломов. Блокада по Виру

- Лечение открытого перелома кости. Правила

- Лечение патологического и огнестрельного перелома кости. Правила

- Переломы костей у детей. Особенности лечения

Источник

Начало здесь

Лечение и исходы замедленного сращения переломов

Для сращения переломов определенной локализации известны средние сроки. Однако с учетом особенностей каждого клинического случая замедленная консолидация, скорее рентгенологическое и клиническое понятие, чем временное.

Другими словами, изолированный перелом костей голени и такой же перелом в сочетании с разрывом легкого, будут иметь разные сроки нормального сращения. Поэтому только врач, основываясь на клинических и рентгенологических данных, может судить об интенсивности процессов костной регенерации в зоне перелома.

Сразу оговоримся, что если консолидация замедленна, то ускорить ее нельзя. Репаративная регенерация кости протекает с одной и той же скоростью во всех случаях, но может идти в разных направлениях (костеобразования или образования рубца), в зависимости от условий в зоне перелома. Следовательно, если выявлены признаки замедленной костной консолидации, необходимо срочно предпринять меры, для оптимизации условий в области сращения.

Консервативные методы включают продление иммобилизации в гипсовой повязке, применение физиотерапии, ортезов из пластика, медикаментозных средств. Консервативную терапию применяют в сомнительных случаях, когда возможность нормальной остеорепарации не исключена.

В случаях явных клинико-рентгенологических признаков замедления консолидации, показано оперативное лечение. Чаще всего, своевременно проведенная операция внеочагового остеосинтеза аппаратом Илизарова, придавая отломкам дополнительную стабильность, возвращает репаративную регенерацию на путь преимущественного образования костной ткани, что приводит к сращению перелома. То есть место перелома не вскрывают, а проводят спицы выше и ниже него, скрепляя их между собой кольцами и штангами.

Обычно, при переломах трубчатых костей конечностей, период выявления замедленной консолидации, по времени, совпадает с первым посещением МСЭК, в связи с истечением четырех месяцев после травмы. Этот момент имеет большое значение не только для экспертизы, но и для контроля эффективности проводимого лечения.

В задачу врачей-экспертов входит перспективная оценка сроков восстановления трудоспособности, что прямо связано со временем сращения перелома. Если динамика положительная и лечение продвигается в правильном русле, МСЭК вынесет решение о продлении сроков временной нетрудоспособности (продлит лечение по больничному листу). Когда у экспертов возникают сомнения в перспективах наступления консолидации, они направляют пациентов на консультации в специализированные клиники, и выносят свое решение после их заключения. При неблагоприятном прогнозе для сращения, МСЭК определяет, как правило, 2 группу инвалидности на 1 год, и направляет пациента на дальнейшее восстановительное оперативное лечение в травматологический центр.

Замедленная консолидация, при неблагоприятном течении, переходит в несросшийся перелом, в зоне которого, без оперативного лечения, формируется ложный сустав или дефект кости.

Под несросшимся переломом понимают, так называемую, точку невозврата, после прохождения которой, сращение перелома, без применения оперативного лечения в очаге, невозможно. В этом состоянии в зоне перелома наблюдают сформировавшуюся соединительную ткань, которая не может трансформироваться в костную.

Клинически при несросшемся переломе определяется практически безболезненная патологическая подвижность отломков костей, опороспособность конечности отсутствует. В дальнейшем, при отсутствии лечения, в области перелома может сформироваться истинный ложный сустав, с хрящевыми поверхностями на замыкательных пластинках отломков костей. Если перелом был оскольчатым и диастаз между отломками не был ликвидирован, то осколки могут подвергаться резорбции (рассасыванию), образуя костный дефект.

Костный дефект между фрагментами костей легко определяется на рентгенограмме. Признаками формирования ложного сустава служат закупорка костномозговых каналов отломков, формирование замыкательных пластинок и остеосклероз на концах фрагментов костей.

Завтра закончу эту сагу лечением ложных суставов и дефектов участка кости, вследствие переломов. Окончание

Источник

содержание ..

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 ..

Неоперативное лечение переломов с замедленным сращением переломов

костей

Длительная иммобилизация гипсовой повязкой. Псевдоартрозы: почти не

наблюдаются в случаях, когда отломки хорошо репонированы и применялась

длительная, непрекращающаяся иммобилизация. К сожалению, неопытные врачи

нередко уменьшают сроки иммобилизации, необходимые для сращения. В

результате гипсовые повязки снимают слишком рано, неподвижность отломков

нарушается и создаются условия для замедленной консолидации и

образования ложного сустава.

Бороться с замедленной консолидацией следует прежде всего наложением на

более или менее длительный срок бесподстилочной гипсовой повязки.

Иммобилизация должна сочетаться с активной функцией поврежденной

конечности, благодаря чему в ней улучшается кровообращение. Нам нередко

приходилось видеть, когда, стремясь вызвать, сращение, длительно и

безуспешно применяли целый арсенал местных и общих лечебных средств.

Вместе с тем достаточно было наложить гипсовую повязку и через 1,5-3 мес,

а иногда и раньше наступало костное сращение без применения

дополнительного лечения. Значение длительно не прекращающейся

иммобилизации для костной консолидации несрастающихся переломов трудно

переоценить. Очень характерен в этом отношении перелом ладьевидной кости

кисти, который при плохой иммобилизации обычно не срастается. При

движениях в лучезапястном суставе отломки слегка смещаются или трутся

друг о друга; сосуды, прорастающие из одного отломка в другой, при этом

постоянно травмируются, вследствие чего сращения не наступает. Если

наложить гипсовую повязку, иммобилизующую лучезапястный сустав, на срок

до 6 мес, боли прекращаются и перелом часто срастается. Длительная

иммобилизация гипсовой повязкой является основным и обязательным методом

лечения при замедленном сращении переломов и ложных суставах.

Некоторые виды неоперативного лечения переломов с замедленным сращением.

Среди других способов, обычно рекомендуемых для нормализации процесса

образования мозоли, распространены следующие: 1) введение между

отломками с помощью толстой иглы 10-20 мл крови, взятой из локтевой

вены; 2) систематическое применение застойной гиперемии; 3)

поколачивание деревянным или резиновым молоточком области перелома по

Турнеру; 4) физиотерапия: тепловые процедуры, электрофорез солей

кальция, грязелечение; анаболические стероидные вещества (неробол,

нероболил, ретаболил и др.). Все эти способы могут применяться при

условии обеспечения непрекращающейся иммобилизации.

Оперативное лечение переломов костей

Просверливание кости по Беку в настоящее время применяется значительно

реже, чем раньше. Сущность способа заключается в просверливании в

различных направлениях каналов, проходящих от одного отломка к другому

через линию несращенного перелома. Возникшее в результате просверливания

кровоизлияние, образование костной «муки», вскрытие костномозгового

канала и костных канальцев, через которые врастают сосуды из одного

отломка в другой, способствуют сращению. Операция производится под

местным, внутрикостным, спинномозговым или общим обезболиванием с

соблюдением строгой асептики. На коже делают небольшие разрезы выше и

ниже места несращения кости (закрытый способ). Через них спицей или

сверлом толщиной 1,5-2 мм, пользуясь электрической или ручной дрелью,

просверливают кость в разных направлениях (Г. Я. Эпштейн, 1946). При

пользовании электрической дрелью во избежание ожога сверло охлаждают

холодным изотоническим раствором хлорида натрия. В зависимости от

толщины кости из 2-8 точек просверливают в разных направлениях от 10 до

40 каналов. Операцию можно выполнить также открытым способом с

обнажением перелома. В послеоперационном периоде на длительный срок

накладывают бесподстилочную гипсовую повязку и проводят активные

движения конечностью. Сверление кости применяют в случаях замедленной

консолидации при условии хорошего стояния фрагментов.

Операция периартериальной симпатэктомии на протяжении 6-12 см выше места

перелома с целью улучшения кровоснабжения тканей была предложена R.

Leriche (1928) для лечения переломов с замедленным сращением. По мнению

автора, после вмешательства улучшается кровообращение конечности и это

положительно сказывается на образовании мозоли. Отслойке адвентиции

способствует предварительное введение под нее раствора новокаина. Однако

большинство хирургов считают, что поверхностная периартериальная

симпатэктомия редко дает положительные результаты и, кроме того, при

отслойке адвентиции возможен разрыв сосуда, поэтому к данной операции в

настоящее время прибегают редко.

Операция просверливания кости в различных направлениях с одновременной

периартериальной поверхностной симпатэктомией предложена в 1946 г. и

успешно выполнялась Г. Я. Эпштейном.

Операция Киршнера (дробление кости на месте несросшегося перелома

большеберцовой кости): отломки не разъединяют; на месте перелома узким

остеотомом в шахматном порядке разбивают передневнутреннюю стенку концов

обоих отломков и мягкую спайку между ними. Образовавшаяся костная

«щебенка» остается на месте, рану зашивают наглухо и накладывают глухую

бесподстилочную гипсовую повязку выше колена. Повторное повреждение

кости вызывает травматическое воспаление и усиление

мозолеобразования. Операция производится при длительных сроках

несращения, преимущественно большеберцовой кости.

Косая остеотомия или резекция малоберцовой кости производятся при

поперечных и слегка скошенных переломах большеберцовой кости с

правильным стоянием отломков, но с небольшим (1-3 мм) диастазом.

Задержанное сращение может быть обусловлено целой или хорошо сросшейся

малоберцовой костью, которая служит распоркой, мешающей сближению

отломков.

Во многих случаях при наличии диастаза между отломками большеберцовой

кости, в том числе и при сочетании с остеомиелитическими процессами,

достаточно произвести остеотомию или, лучше, резекцию небольшого участка

малоберцовой кости. В таких случаях показана косая остеотомия или

поднадкостничная резекция малоберцовой кости в пределах 1-2 см на уровне

или несколько выше (или ниже) несросшегося перелома большеберцовой

кости. После этого накладывают на 2-4 мес глухую бесподстилочную

гипсовую повязку на голень до верхней части бедра со стременем для

ходьбы с нагрузкой на конечность. Мы предпочитаем поднадкостничную

резекцию малоберцовой кости. Это обеспечивает сближение отломков при

ходьбе в гипсовой повязке и исключает преждевременное сращение

малоберцовой кости до образования костной мозоли между отломками

большеберцовой кости.

В ряде случаев целесообразно одновременно с резекцией малоберцовой

провести операцию Бека на большеберцовой кости.

Что касается нагрузки на конечность, то три поперечных переломах она

полезна, а при сильно скошенных косых и винтообразных – может вызвать

неблагоприятно действующую на процесс сращения режущую силу и

затормозить мозолеобразование.

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез при

переломах костей

При несращенных переломах и ложных суставах, не осложненных и особенно

осложненных инфекцией, свищами, Рубцовыми и трофическими изменениями, а

также при задержке сращения и несращении, но без выраженного склероза

концов отломков, преимущественно после переломов костей голени, с

успехом применяются компрессионные аппараты Илизарова, Гудушаури и др.

До наложения компрессионного аппарата на большеберцовую кость

производится остеотомия или резекция малоберцовой кости (рис. 13).

Закрытый компрессионный остеосинтез показан при диастазе между правильно

расположенными отломками. И наоборот, при укорочении в связи со

смещением отломков показана медленная, постепенная (до 1 мм в сутки)

дистракция при помощи компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова.

Большое значение внеочаговый компрессионный остеосинтез имеет при

лечении несращенных переломов, когда в области повреждения кости имеются

секвестры и свищи. Свободные секвестры целесообразно удалить. Вследствие

давления, достигаемого при помощи наружного внеочагового компрессионного

остеосинтеза, рубцовая ткань между отломками замещается или

трансформируется в костную. Положительное действие давления при

сближении отломков на рубцовую ткань, расположенную между отломками, мы

представляем себе следующим образом. Под влиянием давления рубцовая

ткань некротизируется и отломки сближаются; при гибели рубцовой ткани в

очаге несросшегося перелома начинается гиперемия тканей;

склерозированные концы отломков отчасти декальцинируются. Аппарат хорошо

сближает и обездвиживает отломки. Все это создает благоприятные условия

для возобновления восстановительного процесса.

Внеочаговый компрессионный остеосинтез аппаратами Илизарова, Гудушаури,

Сиваша и других конструкций применяется чаще на голени. При

инфицированных ложных суставах и обширных Рубцовых изменениях кожи

внеочаговый компрессионно-

дистракционный остеосинтез без вмешательства на самом суставе является

единственно целесообразным методом лечения.

Рис 13 Ложный сустав в средней трети голени. Костное сращение после

компрессионного остеосинтеза аппаратом Гудушаури в течение 2 мес и

последующей гипсовой повязкой в течение 4 мес.

При ложном суставе плеча чаще применяется внеочаговый остеосинтез двумя

спицами в одной дуге Киршнера по Грайфенштейнеру с интрамедулярной

фиксацией костным гомотрансплантатом при неинфицированных ложных

суставах и металлическим гвоздем — при инфицированных. В этих случаях на

плече используются также аппараты Илизарова или Гудушаури.

Срок сращения неинфицированных ложных суставов составляет от 3 до 8 мес.

В большинстве случаев аппарат снимают через 2-5 мес.

Основное положительное свойство компрессионных аппаратов заключается в

том, что при постепенной и медленной компрессии, как и при дистракции,

сохраняется полное обездвижение отломков. Сроки сращения при этом весьма

варьируют и зависят от вида ложного сустава, состояния тканей,

кровоснабжения, трофики. Они могут колебаться от 3-

4 до 5-10 мес и более. В случаях, когда, несмотря на тщательное

наблюдение и профилактические меры, воспалительные явления все же

развиваются, аппарат снимают и накладывают глухую бесподстилочную

гипсовую повязку до костного сращения перелома.

Открытый внеочаговый компрессионный остеосинтез применяется главным

образом при неудовлетворительном стоянии отломков. В этих случаях

удаляют рубцовую ткань, освобождают и сближают концы отломков и

вскрывают костномозговой канал. Иногда, помимо компрессионного

остеосинтеза, с целью стимуляции остеогенеза производится костная ауто-

или гомотрансплантация по Фемистеру (см. ниже).

При сближении отломков закрытым путем с помощью аппарата ограниченный

инфекционный очаг и ограниченный остеомиелитический процесс не всегда

являются противопоказанием к дополнительной костной аутотрансплантации,

в особенности губчатой кости, которая более устойчива к инфекции, чем

компактная «ость. Подсадка кости производится из дополнительного

разреза, не связанного с инфекционным очагом.

содержание ..

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 ..

Источник