Мрт при переломе ключицы

Механизм перелома ключицы

- Возрастная предрасположенность: 50% пациентов в возрасте до 10 лет и 70% пациентов в возрасте до 40 лет.

- Закрытый перелом ключицы составляет 10% всех переломов

- Непрямая травма, падение на плечо или вытянутую руку

- Редко — прямая травма (падение или удар по плечу)

- Перинатальные травмы.

Какой метод диагностики перелома ключицы выбрать: МРТ, КТ, рентген

Метод выбора

- рентгенологическое исследование в двух проекциях, прямая проекция с наклоном головы на 30°.

Что покажут рентгеновские снимки при переломе ключицы

- При переломе в средней трети ключицы — часто клиновидный изгиб, так же как заднекраниальное смещение медиального фрагмента и медиально-каудальное смещение латерального фрагмента.

- Классификация расположения перелома по Аllman:

— Средняя треть ключицы: перелом диафиза ключицы (80%).

— Акромиальная треть ключицы: латеральные переломы (15%).

— Грудинная треть ключицы: медиальные переломы (5%).

- Различают перелом ключицы со смещением и без смещения отломков, согласно подклассификации акромиальных переломов по Nееr:

— Тип I:

- встречаются более часто

- Латеральнее клювовидно-ключичной связки

- Стабильный.

— Тип II:

- медиальный фрагмент не стабилизирован клювовидно-ключичной связкой

- Смещение

- Риск псевдоартроза

- Нестабильный.

- ОТА предложила альтернативную классификацию переломов ключицы.

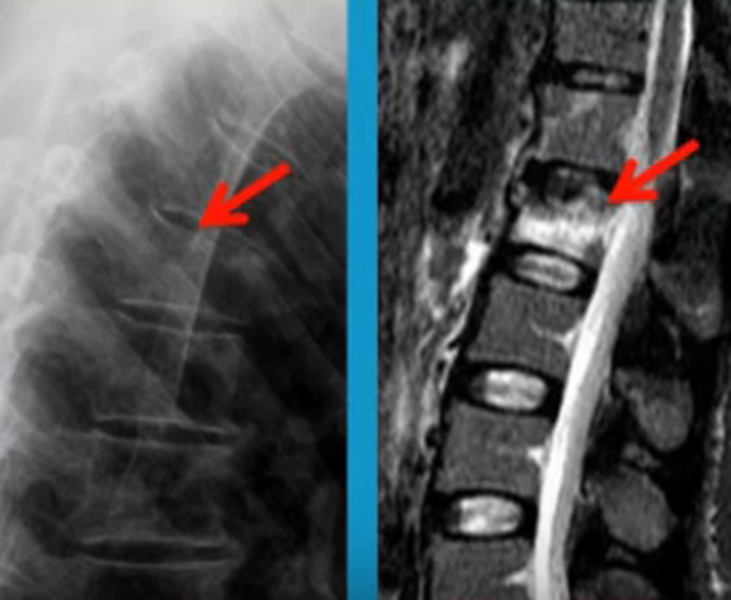

а, b Перелом ключицы, (а) Рентгенологическое исследование левой ключицы в прямой проекции у мужчины 50 лет после падения с велосипеда. Сегментарный перелом средней трети ключицы с промежуточным фрагментом и подъемом медиальной части ключицы в связи с натяжением грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

(b) Повторное рентгенологическое исследование после редукции перелома и фиксации пластиной.

Клинические проявления

Типичные проявления:

- Болевой синдром

- Припухлость

- Гематома

- Смещение при пальпации

- Крепитация.

Методы лечения перелома ключицы

- Обычно консервативное и в качестве первой помощи при переломе ключицы наложение колец Дельбе или подвешивающей 8-образной повязки сроком на 4-6 недель.

- Выполнении операции по репозиции перелома ключицы со смещением с фиксацией пластиной и/или круговая фиксация проволокой

- Показания к хирургическому лечению: открытый перелом, значительное смещение (превышающее толщину диафиза ключицы), противопоставление фрагментов перелома, сопутствующие повреждения, смещенный латеральный перелом.

Течение и прогноз

- Обычно прогноз благоприятный

- Среднее время консолидации после перелома ключицы у детей и новорожденных 2-3 недели и 4-6 недель у взрослых.

- Общий срок лечения и период восстановления ключицы после перелома со смещением 2-2,5 месяца.

Осложнения

- псевдоартроз

- Вторичное смещение

- Связанные с переломом повреждения нервов и сосудов (плечевого сплетения, подключичной артерии и вены).

Что хотел бы знать лечащий врач

- Наличие смещения

- Классификация типа перелома ключицы

- Промежуточный фрагмент.

Какие заболевания имеют симптомы, схожие с переломом ключицы

Акромиально-ключичный вывих

— Отсутствие линии перелома

— Расширение суставной щели акромиально-ключичного сочленения (Тосси)

Советы и ошибки

- Пропуск перелома средней трети ключицы без смещения в связи с наложением первого ребра

- Сложности выявления перелома грудинной трети ключицы при отсутствии или минимальном смещении реберно-ключичной связки из-за наложения позвонков и ребер

- Ошибочная интерпретация перелома ключицы как повреждения грудино-ключичного сочленения или неоссифицированной зоны роста эпифиза (которая открыта в медиальной части ключицы до 22 лет).

Источник

КТ ключицы – исследование, с помощью которого визуализируется структура кости, особенности ее анатомии, состояние грудинно-ключичного и акромиально-ключичного суставов. При КТ этой области дополнительно можно оценить сосуды, лимфатические узлы и окружающие ткани (подкожную клетчатку и верхушку легкого), а также взаимное расположение этих органов и их соотношение.

Показания, противопоказания и влияние исследования на человека

При КТ используются рентгеновские лучи. Они, проникая через тело, частично поглощаются. При этом на воспринимающей поверхности формируется изображение. Его регистрация происходит специальными чувствительными датчиками. Полученный сигнал обрабатывается на компьютере, и картина получается с высокой степенью разрешения. За одну процедуру производится серия снимков на разной глубине.

Благодаря высокой разрешающей способности это исследование применяется при подозрении на патологические изменения в самой ключице и окружающих ее тканях, особенно в тех случаях, когда другие методы не позволяют поставить точный диагноз. Это могут быть следующие клинические ситуации:

- Наличие болевого синдрома с указанием на травму в анамнезе (или без него), но перелома и трещины на рентгене не определяется.

- Когда имеются признаки повреждения суставных связок с вывихом ключицы или без него.

- При неэффективности лечения перелома (если сохраняется подвижность костных отломков) с подозрением на формирование ложного сустава ключицы.

- В случае подозрения на туберкулез, асептический некроз, остеомиелит ключицы, абсцесс мягких тканей.

- Если есть массивная костная мозоль – для уточнения ее размера, конфигурации и расположения относительно сосудисто-нервного пучка (нет ли сдавления).

- При опухоли ключицы и окружающих тканей с помощью КТ уточняются ее характеристики, возможное прорастание в окружающие ткани. По косвенным признакам определяется степень злокачественности.

- Для подтверждения артрита, артроза грудинно-ключичного или акромиально-ключичного сустава, дегенерации ключицы.

Компьютерная томография не является исследованием первой линии – она проводится после рентгенологического исследования, так как рентгеновский снимок для большинства случаев является достаточно информативным.

В некоторых случаях КТ может назначаться первично, если изначально понятно, что в патологический процесс вовлечены не только костные структуры, но и окружающие ткани (подозрение на опухоль с прорастанием в другие органы, метастазы, остеомиелит). В плановом порядке КТ назначается и для контроля лечения.

Безопасна ли процедура

Поскольку при исследовании используются рентгеновское излучение (оно является ионизирующим), организм получает некоторую лучевую нагрузку. Расчет максимально допустимой дозы облучения производится с учетом периода, за который она получена. При стандартной процедуре доза облучения невелика и восстановление происходит быстро и без последствий. Даже если за год сделать несколько КТ, годовая максимально допустимая доза не будет превышена.

Иногда необходимо провести компьютерную томографию сразу после рентген, или после предыдущего КТ прошло мало времени, или ранее проводились другие исследования с облучением. В этих случаях необходимо строго учитывать суммарную дозу полученной радиации, чтобы не превысить максимально допустимую. Всегда следует стремиться к тому, чтобы ценность исследования превышала вред от него.

Противопоказания к исследованию

Противопоказания к КТ ключицы такие же, как при исследовании других органов. Компьютерная томография не проводится пациентам с весом, не соответствующим техническим характеристикам аппарата (120-150 кг в зависимости от производителя). Это связано с тем, что стол, на котором располагается пациент, во время исследования движется. Излишне большая нагрузка на механизм может привести к его поломке.

Не делается КТ пациентам в крайне тяжелом состоянии, требующем неотложной медицинской помощи, но при необходимости исследование проводится после восстановления жизненных функций под контролем реаниматолога.

Еще одно из ограничений для проведения КТ – если пациент не может сохранять неподвижность во время процедуры (нервный тик, судороги, психомоторное возбуждение) или не способен следовать инструкциям вследствие своего психического состояния. В этих ситуация при крайней необходимости КТ проводится под общим наркозом.

Для исследования с контрастным усилением на основе йода противопоказаниями являются:

- аллергия на контрастное вещество;

- непереносимость йода;

- заболевания щитовидной железы с повышенной функцией в состоянии декомпенсации.

При тяжелой почечной недостаточности, хронических заболеваниях с выраженным нарушением обмена веществ (сахарный диабет, цирроз печени) использование контраста также нежелательно, так как может быть затруднено его выведение.

Можно ли делать КТ детям и беременным женщинам

Беременным женщинам, особенно в первом триместре, компьютерная томография не рекомендуется. Рентгеновское излучение потенциально может нанести вред плоду в период закладки органов и тканей. Позже, когда плод сформирован, риск ниже, но все равно сохраняется, так как организм ребенка находится в стадии интенсивного роста.

Если невозможно определить патологию другим способом, а от правильной постановки диагноза зависит жизнь, то КТ проводится и беременным, но живот женщины во время исследования экранируется свинцовым одеялом, которое блокирует облучение этой области.

Проведение КТ детям ограничивается тем, что ребенок, особенно в младенческом возрасте, не способен сохранять неподвижность длительное время. Риск вредных последствий от излучения тоже несколько выше, чем у взрослых, т.к. детский организм находится в фазе роста. Поэтому в этом возрасте вместо КТ желательно использовать альтернативные методы исследования. В случае крайней необходимости КТ детям проводится под наркозом.

Подготовка к проведению диагностики

Специальной подготовки к компьютерной томографии не требуется. Если планируется исследование с внутривенным усилением, то некоторые ограничения имеются. Необходимо отказаться от приема пищи в течение 6 часов перед обследованием. Напитки нельзя употреблять за 2 часа перед КТ с контрастом. Это связано с тем, что контрастное вещество, растворяясь в крови, распределяется в организме в соответствии со степенью кровенаполнения органов.

Если пациент незадолго пред обследованием принимал пищу, в его желудочно-кишечном тракте будет происходить процесс пищеварения, и кровь с контрастным веществом будет активно циркулировать во внутренних органах. Прием жидкости приведет к выделению препарата в мочу. В этих ситуациях поступление контраста к другим органам (в том числе, к ключице) будет снижено. Четкость изображения ключицы на этом фоне может уменьшиться.

Как проводится КТ ключицы

Для проведения компьютерной томографии ключицы требуется направление врача. Кроме него пациент должен предъявить имеющуюся у него медицинскую документацию. Если исследование проводится в динамике, следует представить предыдущие снимки и протоколы.

Врач, проводящий исследование, по результатам записей в медицинской карте уточняет, какие патологические процессы предполагаются, и их локализацию. Это позволяет сосредоточиться на выявлении характерных признаков возможных заболеваний.

После регистрации пациента уточняется наличие или отсутствие противопоказаний. Проведение самой процедуры занимает несколько минут. Пациент укладывается на стол. Его информируют о том, сколько времени он должен сохранять неподвижность. После этого, если необходимо, вводится контраст. Во время выполнения исследования стол перемещается внутрь кольца томографа. Во время движения аппарат выполняет несколько снимков области ключицы.

Если информативность снимков при предварительной оценке достаточная, пациент может быть свободен. Заключение выдается в установленный срок. Если врач приступает к описанию немедленно, то оно бывает готово в течение часа.

Когда нужен контраст

При КТ с контрастным усилением гораздо четче визуализируются кровеносные сосуды, расположенные под ключицей. При контрастировании можно оценить, не сдавливается ли подключичная артерия или вена деформированной ключицей.

Поскольку артерии и вены пронизывают все органы и ткани, то по их расположению, степени извитости и другим параметрам можно сделать заключение о структуре самих органов. В опухолях по мере их роста формируются новые сосуды. Обнаружение сосудов и сосудистых сплетений там, где их не должно быть, позволяет предположить наличие опухоли.

Что я получу после КТ, куда идти с результатами

При проведении КТ создается большое количество изображений, они сохраняются в памяти компьютера. При их оценке врач составляет протокол, состоящий из описательной части, где перечисляются обнаруженные отклонения от нормы, патологические очаги, их размер, форма и другие характеристики, предусмотренные стандартом. После описания следует заключение, в котором врач указывает, какому патологическому процессу полученная картина соответствует.

На руки пациент получает протокол исследования и рентгеновские снимки. На пленке распечатываются те из них, которые представляют наибольшую ценность для диагностики. При необходимости пациент может получить запись всех сделанных снимков на электронном носителе (на диске).

Результат исследования

Важно понимать, что врач, описывающий снимки, не может и не должен знать всех особенностей течения заболевания каждого пациента, поэтому его заключение не является диагнозом. Диагноз устанавливает лечащий врач на основании не только результатов КТ, но и с учетом жалоб, анамнеза, данных осмотра и других обследований.

Поскольку при составлении описания снимков важную роль играет квалификация врача, его опыт, заключение может иметь субъективный характер. Поэтому иногда возникает необходимость в получении второго мнения. Для этого пациентам на руки выдаются снимки. По ним другой специалист составляет свое описание. Также могут быть полностью пересмотрены все полученные результаты, сохраненные на электронном носителе.

Преимущества данного метода и возможные риски

Благодаря высокой разрешающей способности компьютерная томография существенно превосходит по диагностической ценности традиционные рентгеновские снимки. Изображения при КТ подвергаются компьютерной обработке, это позволяет увеличить их контрастность и ликвидировать погрешности. Благодаря тому, что снимки при КТ послойные, на них нет эффекта наложения структур, как при традиционном рентгенологическом исследовании.

Некоторый риск имеет введение контрастного вещества. Так как оно должно вводиться быстро, при плохом доступе к вене препарат может попасть под кожу. Это осложнение лечится применением компрессов. Гораздо опаснее развитие аллергической реакции на контраст вплоть до анафилактического шока, поэтому в кабинете должен быть набор для оказания неотложной помощи.

Альтернативные методы

Существуют и другие методы визуализации, применяемые для диагностики. Гораздо более современной, но и менее доступной, является многослойная мультиспиральная томография ключицы (МСКТ).

Принцип МСКТ подобен КТ, но при получении изображения излучатель и датчики рентгеновских лучей движутся вокруг стола с пациентом. Благодаря одновременному поступательному движению стола, пучок рентгеновских лучей пронизывает тело пациента по спирали. С учетом минимального шага в 0,5 мм компьютерная обработка полученных сигналов позволяет получить трехмерное изображение исследуемого органа.

Другой альтернативный метод – МРТ ключицы (магнитно-резонансная томография). С ее помощью тоже получаются изображения высокого качества, но есть и некоторые отличия от КТ. При МРТ лучше визуализируются мягкие структуры, а при КТ – плотные. Кроме того, МРТ противопоказана при наличии металлических имплантов (они часто используются при оперативном лечении перелома ключицы). Но МРТ допускается проводить беременным.

Еще один из альтернативных методов – ультразвуковое исследование. Его применяют для оценки мягких тканей в области ключицы. Для диагностики патологии кости оно не подходит. Разрешающая способность УЗИ ниже, чем у КТ.

Сколько стоит КТ ключицы

По направлению врача КТ может быть выполнено бесплатно по медицинскому полису. Но большая потребность в исследованиях и ограниченная пропускная способность томографов в муниципальных учреждениях часто приводит к очередям. Если пациент решит обратиться в коммерческий медицинский центр, то стоимость исследования будет зависеть от качества оборудования, от того, нужно ли контрастирование, и отчасти от региона. В среднем цена колеблется от 2000 до 5000 рублей.

Источник

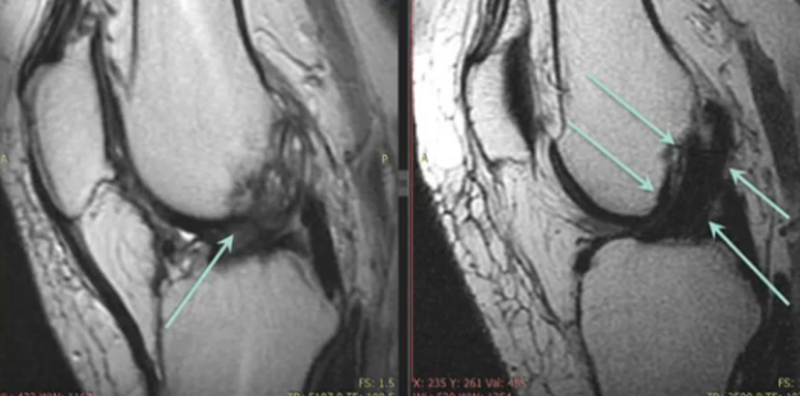

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование — высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

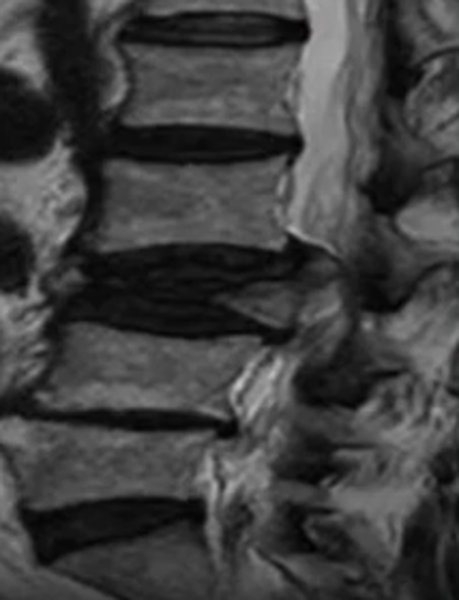

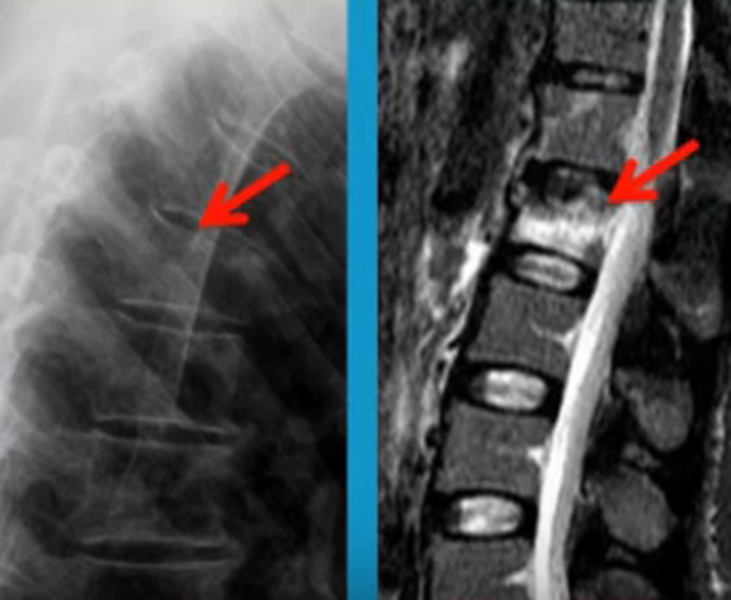

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

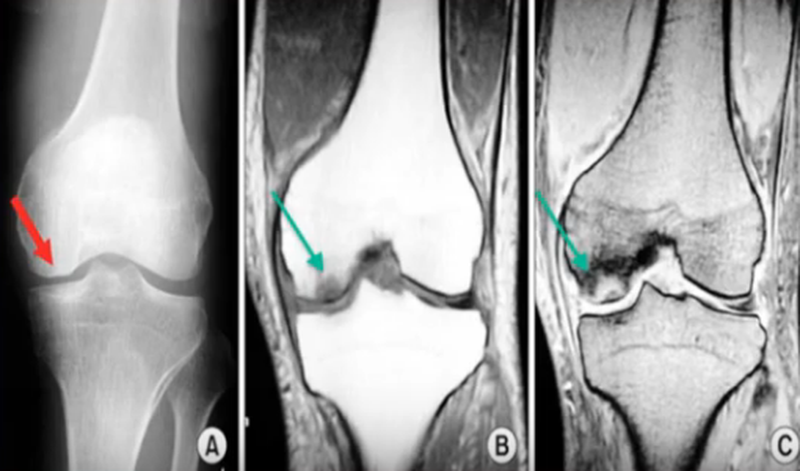

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники — противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору — травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография — это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент — это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник