Метод донского для лечения переломов

Лечение переломов нижней челюсти содержится в восстановлении анатомической формы поврежденных остатков, обеспечении физического соотношения зубных линий, возобновлении функции мышц, участвующих в жевании. Главными принципами первоначального лечения считаются четкая репозиция, а также правильная фиксация отломков. Осуществление данных основ позволяет добиться первичного костного сращения в очень короткие сроки. Выделяют 3 вида лечения переломов нижней челюсти: консервативное (ортопедическое), ортопедохирургическое, а также оперативное. В настоящее время переломы нижней челюсти, около 90%, согласно разным авторам, лечат консервативным методом лечения (В.Н. Балин а также соавт., 1998, В.А. Петренко а также соавт., 1999;). Наиболее часто используемым способом консервативного лечения считается назубное проволочное шинирование, основы которого были заложены в начале века С.С. Тигерштедтом. главные принципы ортопедического лечения были изложены в разделе “Способы иммобилизации».

Оперативно-ортопедические способы лечения нижней челюсти. Одним из наиболее известных способов считается использование внешной лигатуры согласно J. Blak (1923). Суть данного метода содержится в проведении вокруг тела нижней челюсти проволочных лигатур, а также прикреплении их к надесневой покрышке (рис.2).

Рис.2. Варианты внедрения циркулярной внешной лигатуры

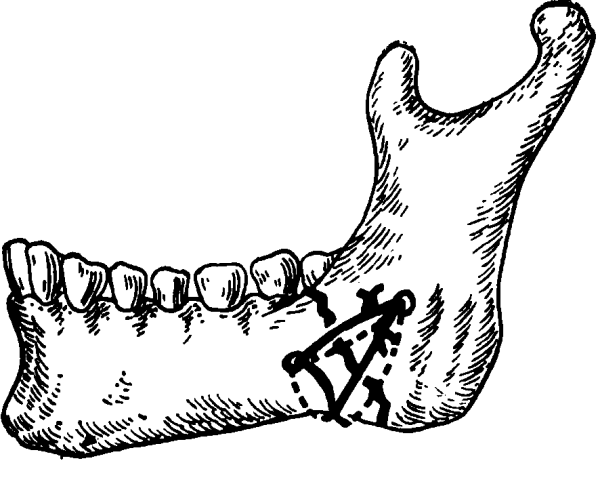

Этот способ фиксации показан: при переломах подбородочного отдела при беззубой нижней челюсти, косых переломах тела, подбородочного отдела нижней челюсти, переломах у детей в период молочного прикуса. Способ операции: после проводникового обезболивания осуществляется ручная репозиция отломков. Моделируется наддесневая рама из быстротвердеющего пластика либо используется сменный протез пострадавшего в качестве покрышки. Отступя от полосы перелома на 2 см, делается прокол мягких тканей скальпелем, применяя иглу для переливания крови как проводник, проводят проволочные либо полиамидные лигатуры в области альвеолярных отростков, затягивают, а концы лигатур скручивают над покрышкой либо протезом. В ряде случаев при остальных локализациях перелома появляется необходимость в динамическом подвешивании беззубых отломков нижней челюсти к верхней, применяя наддесневые покрышки либо съёмные протезы по методу В.А. Малышева (1959). Суть способа: на нижнюю челюсть накладываются внешние лигатуры как при методе J. Blak, концы их закручиваются и из них изготавливаются крючки; делают разрезы слизистой в виде грушевидных отверстий, а также скулоальвеолярных гребней для обнаружения повреждения, бором просверливаются отверстия, через которые проводят проволочные лигатуры, закручивают а также изгибают их в виде крючков. Царапины слизистой зашивают, на верхние и нижние крючки одевают резиновые кольца. С.Р. Мектубджан (1974) изменил методологию динамического подвешивания и внес предложение использовать Г-образные крючки, укреплять через проколы слизистой за кожный край грушевидного отверстия. На верхние и нижние крючки надевались резиновые кольца, применялись наддесневые покрышки из самотвердеющего пластика. В.В. Донской (1975) использовал необычную методологию фиксации переломов нижней челюсти, успешно сочетающую составляющие хирургического а также ортопедического лечения (рис 3).

Рис. 3. Методика лечения переломов нижней челюсти согласно Донскому

Суть способа содержится в скреплении отломков нижней челюсти в пределах зубного ряда и угла спицей Киршнера, а также фиксацией ее к шейкам зубов на нижней челюсти. Автор описал 3 варианта применения данного метода:

1. При переломах в области угла нижней челюсти спицу вводят на глубину 2 см в предшествующий отдел ветки нижней челюсти, создают репозицию отломков, а свободный конец спицы изгибают и укрепляют к зубам лигатурами либо быстротвердеющей пластиком.

2. При переломах в области угла нижней челюсти, а также при отсутствии боковых зубов спицу вводят практически отвесно в альвеолярный отросток дистального фрагмента, потом, после репозиции отломков изгибают Г-образно и укрепляют к вестибулярной плоскости зубов медиального отломка.

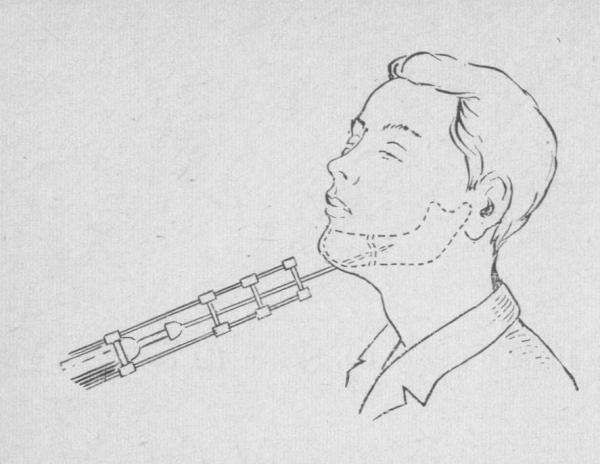

3. При беззубых челюстях спицу вводят в дистальный отломок, а над медиальным отломком, вокруг спицы сформировывают из быстротвердеющей пластика надесневой валик, который укрепляют к нижней челюсти круговыми проволочными лигатурами. K. Muschka (1973) при переломах угла нижней челюсти внес предложение держать венечный отросток или обратный край ветки нижней челюсти проволочной петлёй и укреплять ее концы на назубной покрышке. В.А. Сукачёв, Г.И. Осипов (1976) при подобных переломах вводили в ретромолярную область спицу с вырезкой на конце и прикрепляли ее к зубам нижней челюсти. Ю.Г. Кононенко, Г.П. Рузин (1991) для скрепления переломов угла употребляли компрессионно-дистракционное приспособление, брав за основу способ В.В. Донского (рис.4).

Рис.4. методика внедрения компрессионно-дистракционного способа лечения переломов нижней челюсти

Компрессионный вещество, соединённое с назубной покрышкой, при поддержки свободно вертящейся заклёпки, состоит из шурупа с внутренней резьбой и стержня с наружной резьбой для ввинчивания его в шуруп. Приспособление позволяет соединить отломки в правильное положение, закрепить их и создать дозированную компрессию.

Наиболее распространённым средством ортопедического лечения считается метод назубного проволочного шинирования, предложенного С.С. Тигерштедтом во время 1 мировой войны. Гнутые покрышки из дюралевой, нихромовой либо ортодонтической проволоки (поперечным диаметром 0,8-1,5 мм) оснащают гладкими (одночелюстными) а также зацепными петлями (двучелюстными) для межчелюстной репозиции, а также иммобилизации отломков. Покрышки должны воссоздавать зубную дугу и граничить коронкой каждого зуба. Прикрепление покрышки к зубу осуществляется при помощи проволочных лигатур (поперечным диаметром 0,3-0,4 мм). Покрышку нужно укрепить к наибольшему количеству зубов, она не должна граничить с десневым краем, в избежание его травмирования. В настоящее время из покрышек Тигерштедта используют гладкую шину-скобу, покрышку с распорочным изгибом, а также покрышку с наклонной плоскостью. Показанием к использованию этих покрышек являются переломы нижней челюсти с отсутствием смещения либо просто репонируемые в пределах фронтальной группы зубов, переломы альвеолярных отростков; отсутствие групп зубов в зубном ряду. Но данный, отлично показавший себя способ не лишён недочетов; потому в будущем метод усовершенствовался разными авторами. Наиболее интересными, на наш взгляд, считаются предписания П.И. Попудренко, А.И. Степанова (1955, 1957), которые для облегчения назубного шинирования употребляли обычные зацепные крючки, с резиновыми кольцами, надеваемые на ровные одночелюстные покрышки. В.С. Васильев (1968) с целью упрощения способа назубного шинирования внес предложение использовать обычные ленточные покрышки с зацепными петлями из нержавеющей стали (рис.5).

Рис.5. обычные ленточные покрышки Васильева

L. Sazama (1952), А.В. Клементов (1965), предложили для закрепления проволочных покрышек применять быстротвердеющую пластмассу, которая, покрывая покрышку, вдавливается в межзубные промежутки. Согласно мнению создателей, предложенный способ ускоряет, а также упрощает назубное шинирование. А.И. Баронов (1968) спроектировал и внес 4 варианта постоянного лигатурного шинирования при лечении переломов нижней челюсти: полное лигатурное шинирование на весь зубной ряд, выборочное лигатурное шинирование, лигатурное соединение в композиции с гладкой дюралевой либо металлической проволочной покрышкой. В качестве лигатур употребляют бронзово-алюминиевую проволоку. В.К. Пелипась (1969) внес предложение применять капроновую нить, которой укрепляют к зубам железные крючки, а также усиливают с вестибулярной стороны быстротвердеющей пластиком. Не считая назубных и внеротовых систем для иммобилизации отломков, еще используют различные лабораторно созданные системы: паяную фиксирующую покрышку, устойчивую наклонную плоскость, назубодесневую покрышку Вебера, пелоты, покрышки: М.М. Ванкевич, А.А. Лимберга, В.Ю. Курляндского.

Источник

Главная страница

Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лечение переломов нижней челюсти заключается в восстановлении анатомической формы поврежденной кости, обеспечении физиологического взаимоотношения зубных рядов, восстановлении функции мышц, участвующих в жевании. Основными принципами современного лечения являются точная репозиция и надежная фиксация отломков. Соблюдение указанных принципов позволяет достичь первичного костного сращения в максимально короткие сроки. Различают три вида лечения переломов нижней челюсти: консервативное (ортопедическое), ортопедо — хирургическое и оперативное.

В настоящее время переломы нижней челюсти, чаще всего до 90%, по данным различных авторов, лечат при помощи консервативных методов лечения (В.Н.Балин и соавт., 1998, В.А.Петренко и соавт., 1999;). Наиболее распространенным методом консервативного лечения является назубное проволочное шинирование, основы которого были заложены в начале века С.С. Тигерштедтом. Основные принципы ортопедического лечения были изложены выше в разделе “Способы иммобилизации”.

Оперативно-ортопедические методы лечения нижней челюсти. Одним, наиболее известным, из таких методов, является применение наружной лигатуры по J.Blak (1923). Сущность этого способа заключается в проведении вокруг тела нижней челюсти проволочных лигатур и укреплении их к надесневой шине (рис.24).

Рис. 24. Варианты применения круговой наружной лигатуры

Такой вид фиксации показан: при переломах подбородочного отдела при беззубой нижней челюсти, косых переломах тела, подбородочного отдела нижней челюсти, переломах у детей в период молочного прикуса. Методика операции: после проводникового обезболивания производится ручная репозиция отломков. Моделируется надесневая шина из быстротвердеющей пластмассы или используется съемный протез пострадавшего в качестве шины. Отступя от линии перелома на 2 см, производится прокол мягких тканей скальпелем до кости, используя иглу для переливания крови как проводник, проводят проволочные или полиамидные лигатуры в области основания альвеолярных отростков, затягивают, а концы лигатур скручивают над шиной или протезом.

В ряде случаев при других локализациях перелома возникает необходимость в динамическом подвешивании беззубых отломков нижней челюсти к верхней, используя надесневые шины или съёмные протезы по методике В. А. Малышева (1959). Сущность метода заключается в следующем: на нижнюю челюсть накладываются наружные лигатуры как в методе J. Blak, концы их закручиваются и из них изгибаются крючки; производятся разрезы слизистой для обнажения основания грушевидных отверстий и скулоальвеолярных гребней, бором просверливаются отверстия, через которые проводят проволочные лигатуры, закручивают и изгибают их также в виде крючков. Раны слизистой зашивают, на верхние и нижние крючки надевают резиновые кольца. С. Р. Мектубджан (1974) модифицировал методику динамического подвешивания и предложил Г-образные крючки фиксировать через проколы слизистой за нижний край грушевидного отверстия. На верхние и нижние крючки также надевались резиновые кольца и использовались надесневые шины из самотвердеющей пластмассы.

В.В.Донской (1975) применил оригинальную методику фиксации переломов нижней челюсти удачно сочетающую элементы хирургического и ортопедического лечения (рис 25).

Рис. 25. Схема применения способов лечения переломов нижней челюсти по Донскому

Суть метода заключается в скреплении отломков нижней челюсти в пределах зубного ряда и угла спицей Киршнера и фиксацией её к шейкам зубов на нижней челюсти. Автор описал три варианта использования данного способа.1. При переломах в области угла нижней челюсти спицу вводят на глубину 2 см в передний отдел ветви нижней челюсти, производят репозицию отломков и свободный конец спицы изгибают и фиксируют к зубам лигатурами или быстротвердеющей пластмассой. 2. При переломах в области угла нижней челюсти и отсутствии боковых зубов спицу вводят почти вертикально в альвеолярный отросток дистального фрагмента, затем, после репозиции отломков изгибают Г-образно и фиксируют к вестибулярной поверхности зубов медиального отломка. 3.При беззубых челюстях спицу вводят аналогично в дистальный отломок, а над медиальным отломком, вокруг спицы, формируют из быстротвердеющей пластмассы надесневой валик, который фиксируют к нижней челюсти круговыми проволочными лигатурами.

K.Muschka (1973) при переломах угла нижней челюсти предложил захватывать венечный отросток или задний край ветви нижней челюсти проволочной петлёй и укреплять её концы на назубной шине. В.А.Сукачёв, Г.И.Осипов (1976) при аналогичных переломах вводили в ретромолярное пространство спицу с нарезкой на конце и фиксировали её к зубам нижней челюсти. Ю.Г.Кононенко, Г.П.Рузин (1991) для скрепления переломов угла использовали компрессионно-дистракционное устройство, взяв за основу метод В.В.Донского (рис.26).

Рис. 26. Схема применения компрессионно-дистракционного метода лечения переломов нижней челюсти

Компрессионный элемент, соединённый с назубной шиной, при помощи свободно вращающейся заклёпки, состоит из шурупа с внутренней резьбой и стержня с внешней резьбой для ввинчивания его в шуруп. Устройство позволяет сопоставить отломки в правильное положение, зафиксировать их и создать дозированную компрессию.

Источник

Остеосинтез – один из методов лечения перелома челюсти.

Операция может быть проведена различными способами в зависимости от вида и степени тяжести травмы.

Каждый из методов имеет свою технику проведения с использованием различных видов материала.

Общее представление

Остеосинтез челюсти – метод лечения переломов, сопровождающиеся смещением и без него. Проводится открытым или закрытым способом.

Первый выполняется при помощи разреза мягких тканей для обеспечения доступа к сломанной кости. Все манипуляции при этом проводятся на травмированной кости.

Открытый остеосинтез, который проводится на нижней челюсти, позволяет иммобилизовать отломанные кости между жировой и мышечной тканью.

При закрытом остеосинтезе надломанные кости и их осколки совмещают без рассечения мягких тканей. Но чаще всего хирурги используют не один метод, а сразу несколько. Это обусловлено тем, что каждый перелом индивидуален и требует особого подхода.

Показания

Крепление костных фрагментов при помощи специальных приспособлений используется в случаях тяжелых переломов, когда другие методы неэффективны.

Остеосинтез верхней и нижней челюсти назначается в следующих случаях:

- Наличие недостаточного количества устойчивых моляров на отломках.

- Значительный сдвиг осколков. При этом установить их на место и закрепить без хирургического вмешательства невозможно.

- Наличие перелома челюсти в области за зубами. Чаще всего при данной травме наблюдается смещение отдельных частей костной ткани.

- Травма патологического типа. Возникает на фоне развития воспалительных заболеваний, поражающих костную ткань.

- Мелко или крупнооскольчатые переломы нижней челюсти.

- Установление наличия неправильного расположения ветви и тела челюсти. Мыщелковый отросток при этом должен быть сохранен.

- Необходимость выполнения реконструктивных операций или остеопластики.

Остеосинтез проводится, когда другие методы терапии будут безрезультатны. Процедура по закреплению осколков кости позволят восстановить целостность челюсти и вернуть ее функциональность.

Открытый метод

Открытый метод остеосинтеза выполнятся в случае тяжелых переломов, когда требуется совмещение осколков костей.

При этом специалист выполняет разрезы на мягких тканях. Таким образом, врачу легче собрать все фрагменты и закрепить их в нужном положении.

Костный шов

Показанием для выполнения костного шва является перелом скуловой кости, когда выявляется незначительное смещение. Операция не проводится, если наблюдается воспаление в области перелома. Также противопоказаниями к выполнению служит гнойное поражение костной ткани инфекцией.

Костный шов накладывают при помощи специальной металлической проволоки, которую изготавливают из титана или нержавеющей стали.

Также используют капроновую нить. Материалы в исключительных случаях вызывают аллергическую реакцию, что и позволяет широко применять их в стоматологии.

В первую очередь врач делает рассечение кожного покрова в месте травмы. Затем посредством проволоки или нити закрепляет фрагменты кости.

Преимуществом костного шва является не только охранение жевательной функции. Также пациенту можно практически без затруднений осуществлять гигиенические процедуры. Это предотвращает от скопления патологических микроорганизмов в полости рта и развития воспаления.

Использование надкостных мини-пластин

Мини-пластины из металла применяются практически во всех случаях травмы челюсти, характеризующиеся переломом. Противопоказаниями являются лишь оскольчатые виды травм.

Одним из главных преимуществ метода по установлению надкостных пластин является необходимость выполнения разрезов мягких тканей лишь с одной стороны.

Суть процедуры заключается в наложении и фиксировании надкостных пластин на соединенные края сломанной кости. Но на сегодняшний момент большая часть процедур осуществляется без рассечения мягких тканей с помощью подхода через ротовую полость.

Быстротвердеющие пластмассы

Метод применяется только в случае перелома тела нижней челюсти. В первую очередь врач выполняет разрезы мягких тканей. Затем на передней части поверхности сломанной кости высверливает желоб.

В костную выемку выполняется пакование пластмассы, излишки удаляются с помощью специальной фрезы. Рана зашивается.

Применение быстротвердеющей пластмассы позволяет надежно зафиксировать части сломанной челюсти.

Металлические скобы

Скобы изготавливаются из сплава никеля и титана, благодаря чему они имеют повышенные показатели прочности и позволяют надежно закрепить части между собой.

Но данный материал при низких температурах без затруднений поддается деформации. Но при возвращении комнатной температуры конструкция приобретает первоначальное положение. Именно это свойство и позволило использовать скобы при переломе угла нижней челюсти.

Во время процедуры металлическую скобу, при помощи химических соединений, охлаждают и фиксируют в предварительно сделанные отверстия в костной ткани. После повышения температуры происходит иммобилизация нижней челюсти.

Клей Остеопласт

Клей остеопласт – это эпоксидные смолы с различными наполнителями. В состав входят суперфосфат, сухая плазма крови, порошкообразные металлы другие компоненты.

Материал способен затвердеть за 10 минут при температуре 17—20 градусов.

Клей состоит из базиса и фиксажа. Перед применением они поддаются стерилизации на водяной бане и смешиваются в определенных пропорциях.

При замешивании начинается особая реакция, где температура полученной смеси повышается до 60 градусов. Материал приобретает текучую консистенцию и без затруднений наносится, а поверхность костной ткани.

Перед нанесением врач также выполнят рассечение мягких тканей. На расстоянии 1—1,5 см от края отломанной кости наносятся насечки или желоб. Затем поверхность высушивают при помощи теплого воздуха и обрабатывают специальным раствором.

Клей наносят на костную ткань небольшим слоем. Отломки скрепляют между собой и удерживают на протяжении 10—15 минут.

После затвердения клея, рана ушивается, но окончательное затвердение материала производится, спустя 30—40 минут после нанесения.

При выполнении процедуры важно нанести клей на сухую поверхность. На сегодняшний день, данный метод применяют в редких случаях.

Очаговый способ закрытого типа

Очаговый закрытый остеосинтез используется только в случаях, когда перелом челюсти не сопровождается смещением.

Во время процедуры разрез мягких тканей не выполняется. Операция проводится через полость рта.

Спицы Киршенера

В фрагменты кости специалист вводит специальные спицы из сплавов металлов с помощью хирургической дрели или бормашины. Они проникают в челюсть на 2—3 сантиметра.

Метод относится к малоинвазивным операциям. Недостатком применения спиц является дискомфорт для пациента, так как конструкция создает множество неудобств.

Окружающий шов

Метод окружающего шва применяется в случаях смещения щели перелома в предзаднем направлении. Он проходит через центр каждого осколка кости.

Продолжительность процедуры по восстановлению целостности челюсти при наличии множественных осколков занимает достаточно длительное время.

Но, благодаря надежному соединению, удается провести лечение даже сложных травм.

Ожидаемый результат

В первую очередь остеосинтез проводится для совмещения отломков кости различной величины. Затем они закрепляются при помощи пластин, клея, металлических спиц или скоб. Зубной ряд фиксируется специальными конструкциями.

Процедура позволяет создать все условия для заживления мягких тканей и срастания кости. Таким образом, остеосинтез челюсти помогает восстановить структуру и целостность кости, а также функции челюсти за несколько недель.

Необходимости в операции нет только в случаях, когда результатов можно достичь при помощи консервативных методов.

Игнорировать различные нарушения и изменения костной ткани категорически запрещено. Это приводит не только к развитию болезненных ощущений, но и к утрате жевательных функций.

В видео смотрите процесс проведения остеосинтеза угла нижней челюсти.

Реабилитационный период

Продолжительность реабилитационного периода зависит от времени проведения хирургического вмешательства относительно получения травмы и способа восстановления структуры челюсти. Также важной составляющей является общее состояние пациента.

Риск развития осложнений и сокращение периода восстановления достигается при помощи назначения антибиотиков и общеукрепляющих препаратов.

Для того чтобы сократить период реабилитации врач назначает методы физиотерапевтического воздействия. Они помогают снять отек и воспаление. На второй день после операции проводят УВЧ-терапию. Также назначается магнитотерапия через 4—5 дней после операции.

В период реабилитации пациентам также назначается курс лечебной физкультуры. Упражнения подбирает только специалист на основе состояния пациента и метода операции.

Физкультуры проводят через 4—5 недель после снятия скоб и других конструкций. Упражнения помогают восстановить жевательные функции, речь и мимику.

После остеосинтеза больным также показано соблюдение диеты. Она разрабатывается в зависимости от степени поражения и способа восстановления целостности челюсти. Всю пищу тщательно измельчают до состояния жидкого бульона.

Цена

Стоимость процедуры зависит от степени разрушения челюсти, наличия и количества осколков, а также метода восстановления целостности челюсти.

Клиники предлагают данную услугу, стоимость которой составляет от 30 000 до 80 000 рублей. На окончательную цену влияет множество факторов.

В первую очередь она зависит от профессионализма врача. Полную стоимость процедуры можно узнать только в той клинике, где будет проводиться операция.

Отзывы

Остеосинтез челюсти проводится при наличии одного или множественного перелома. Целью операции является восстановления не только целостности челюсти, но и восстановления ее функций.

Существует несколько методов проведения процедуры, о которых вы можете оставить свой отзыв в комментариях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

похожие статьи

Источник