Местные признаки перелома

К

местным симптомам относятся боль,

нарушение функции, деформация и укорочение

конечности, ненормальная (патологическая)

подвижность, крепитация.

Боль

начинается с момента перелома; она

утихает в покое и усиливается при

движении конечности. Боли бывают очень

сильные, если костные отломки травмируют

мягкие ткани, да к тому же имеется

повреждение нервов; они бывают слабее

при некоторых болезнях нервной системы.

Иногда этот признак является ведущим.

Нарушение

функции тоже не всегда является ведущим

симптомом перелома.

Деформация

при переломе кости бывает резко выражена

(укорочение, искривление конечности),

но нередко она малозаметна и перелом

распознается лишь после рентгеновского

исследования. Кроме смещения отломков,

деформацию дают гематома и отек мягких

тканей.

Относительные

признаки перелома

·Боль—

усиливается в месте перелома при имитации

осевой нагрузки. Например, при постукивании

по пятке резко усилится боль при переломе

голени.

·Отёк—

возникает в области повреждения, как

правило, не сразу. Несёт относительно

мало диагностической информации.

·Гематома—

появляется в области перелома (чаще не

сразу). Пульсирующая гематома

свидетельствует о продолжающемся

интенсивном кровотечении.

·Нарушение

функции повреждённой конечности—

подразумевается невозможность нагрузки

на повреждённую часть тела и значительное

ограничение подвижности.

Абсолютные

признаки перелома

·Неестественное

положение конечности.

·Патологическая

подвижность (при неполных переломах

определяется не всегда)— конечность

подвижна в том месте, где нет сустава.

·Крепитация(своеобразный

хруст) — ощущается под рукой в месте

перелома, иногда слышна ухом. Хорошо

слышна при надавливании фонендоскопом

на место повреждения.

·Костные

отломки— при открытом переломе они

могут быть видны в ране.

Диагностика: Для

диагностики переломов костейиспользуются

методы клинического и инструментального

обследования. К первым относится: осмотр

больного, сравнение поврежденных

сегментов с неповрежденными, измерение

и др., пальпация (ощупывание), иногда

перкуссия (простукивание), определение

функции поврежденного сегмента, проверка

объема движений в суставах, определение

мышечной силы, проверка чувствительности,

кровоснабжения в поврежденном сегменте

и др.

Инструментальными

методами для диагностики переломов

костей в большинстве случаев являются

рентгенологические.

63. Классификация переломов.

Переломы

костей (fractura ossis) — это нарушение их

целости под влиянием внешних воздействий

или травмирующих факторов.

Классификация

переломов имеет

огромное значение в постановке правильного

диагноза.

Классификация переломов по этиологическому фактору:

Травматические

Нетравматические

(патологические).

Патологические

(нетравматические) переломы возникают

вторично при таких заболеваниях, как:

Остеомиелит

Генетически

детерминированный несовершенный

остеогенезГиперпаратиреоидная

остеодистрофияКостные

кистыДоброкачественные

и злокачественные опухоли костиМетастазы

в кость*

* Чаще

всего в кость метастазируют опухоли

молочных желез, почек, предстательной

железы, легких и желудка.

Соседние файлы в предмете Общая хирургия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Перелом происходит, когда нарушается целостность кости из-за травмы. Многие виды и признаки переломов легко обнаружить на месте, без помощи специалиста, однако некоторые из них коварны тем, что сразу пострадавший может и не понять, что у него перелом, и срочно необходима медицинская помощь: он продолжает вести прежний образ жизни испытывая незначительную боль и ограниченность в движениях, считая, что произошел сильный ушиб.

Давайте разберемся, какие признаки перелома говорят о себе в первую же минуту после травмы, а какие лишь указывают на то, что, вероятно, кость повредилась.

Клинические признаки переломов

В зависимости от типа перелома, его признаки можно разделить на достоверные – те, которые не оставляют сомнений в том, что кость деформировалась от удара, и относительные – те, которые могут вызывать сомнения: имеет место перелом или ушиб.

Достоверные признаки переломов:

- Неестественное положение руки или ноги (если речь идет о признаках перелома конечности).

- Подвижность поломанной части в том месте, где нет сустава.

- Слышимость хруста.

- При открытом переломе в ране видны обломки кости.

- Укорачивание или удлинение травмированной области.

Если подтверждается хотя бы один из этих симптомов, тогда можно говорить со 100% вероятностью, что есть перелом. Однако наличие этих признаков не лишает обязанности делать обследование с помощью рентгена.

Относительные признаки перелома:

- Болезненные ощущения в месте перелома при обездвиженном состоянии или во время движений. Также, если сделать осевую нагрузку, то боль усиливается (например, если при переломе голени постучать в области пятки).

- Отечность в месте перелома может возникнуть быстро (в течение 15 минут после травмы) или развиваться в течение нескольких часов. Вместе с этим такой симптом имеет незначительную роль в определении перелома, потому что сопровождает и другие виды повреждений.

- Гематома. Она может и отсутствовать, но зачастую все же возникает на месте перелома, при чем не всегда сразу. Если она пульсирует, значит, кровотечение продолжается.

- Ограничение подвижности. Как правило, поврежденная часть не может функционировать либо вовсе, либо частично. Если случился перелом не конечности, а, например, копчика, то человек будет ощущать трудности при ходьбе, т.е. происходит не только ограничение в функции поврежденной части, но и тех, которые соприкасаются с ней.

Наличие этих признаков не может говорить со 100% вероятностью о переломе, но многие из этой категории сопровождают любой перелом (боль, отек, ограничение в движении).

Признаки закрытого перелома

Все переломы классифицируются на открытые и закрытые. Последние диагностировать гораздо легче, чем первые без рентгена и помощи специалиста.

Закрытый перелом не сопровождается повреждением мягких тканей: в этом случае страдают кости и суставы, которые могут изменить положение (т.н. перелом со смещением) или просто потерять целостность: расколоться (т.н. оскольчатый перелом), сохраняя при этом прежнее положение.

Первые признаки перелома – боль в области повреждения и отек. Движения ограничены, причиняют боль, также может наблюдаться движение кости не в области сустава (зависит от места повреждения). Зачастую формируется гематома.

Окончательно убедиться в том, что имеет место закрытый перелом можно лишь с помощью рентгена.

Признаки открытого перелома

Открытый перелом – более тяжелая травма, чем закрытый, т.к. в этом случае, помимо повреждения кости ткани тоже теряют целостность. Это может произойти от внешнего воздействия (при ДТП, или попадания конечности в движущийся механизм на производстве) или из-за того, что сломанная кость сама повреждает ткани.

Исходя из этого, основными признаками открытого перелома являются рана, кровотечение, видимость сломанной кости или ее отломков, боль и отек. Если повреждение было очень сильным, то у пострадавшего может наступить травматический шок.

Источник

Перелом руки – один из наиболее частых видов переломов, встречающихся в быту. Очень важно уметь оказывать первую помощь. Самым важным является вовремя иммобилизовать руку, иначе закрытый перелом может превратиться в открытый. Для иммобилизации к руке необходимо приложить шину и зафиксировать. В качестве шины можно использовать подручные материалы: доску, фанеру, толстую ветку и тд. Существуют несколько разновидностей шин, подбирать которые необходимо в зависимости от вида перелома.

Лестничная шина Крамера изготавливается из проволоки. Ее необходимо накладывать поверх одежды. Шину моделируют по здоровой руке, а затем накладывают на поврежденную конечность. Важно, чтоб шина охватывала два сустава.

Пневматические шины представляют собой герметичные камеры, внутрь которых помещается конечность. Различают три основных типа пневматических шин – для кисти и предплечья, для стопы и голени и для бедра. Этот тип шин прост в применении и наиболее часто используется не только сотрудниками «скорой помощи», но и службами МЧС, медицины катастроф, в спортивной медицине. Эти виды шин можно использовать не только при переломе, но и при ушибах, кровоизлияниях, повреждениях суставов.

При сильной боли можно принять анальгезирующий препарат – анальгин, кеторол, ибупрофен. Руку с шиной подвесить в согнутом в локте положении. При развитии болевого шока – то есть реакции организма на боль, при которой страдает нервная и сердечно-сосудистая система, важно принять незамедлительные меры. В противном случае, такое состояние может привести к смерти. Важно оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи. О развитии болевого шока у пострадавшего свидетельствуют спутанность сознания, заторможенность, бледность, понижение температуры тела, снижение тонуса мышц, больной не понимает, что с ним происходит. На следующей стадии снижается артериальное давление до 90-100 мм рт.ст, учащенный пульс до 120 уд. в мин., холодный пот.

Пострадавшего с симптомами болевого шока необходимо согреть с помощью грелок, одеял, отпоить горячим чаем. При рвоте или ранениях брюшной полости пить запрещено.

Транспортировать пострадавшего можно только после устранения симптомов шока.

При открытом переломе руки в первую очередь необходимо остановить кровотечение. Для этого необходимо наложить жгут на область выше раны. Жгут представляет из себя прочную резиновую полоску. Жгут накладывают на 30-40 минут, в зависимости от состояния человека, времени года. Более длительное наложение может быть чревато некрозом, ведь конечность по сути отключают от кровотока, что может быть чревато развитием кислородного голодания. Что делать если под рукой не оказалось жгута? Можно наложить импровизированное средство, например, кусок ткани, ленты, веревки, собственный ремень и др.

Существуют две разновидности жгутов – ленточные и воронкообразные. Ленточный жгут – это небольшой отрезок ленты из резины. На нем могут быть нанесены отверстия для кнопок, или кнопки, которые позволяют его застегнуть.

Воронковые жгуты обычно используются в экстремальных условиях. Они представляют собой широкую синтетическую ленту, застегивающуюся с помощью липучки, которая обеспечивает надежную фиксацию. Часто такие жгуты снабжены медицинским маячком, который отслеживает время наложения.

Рану обработать антисептиком для того, чтобы предупредить попадание инфекции. После остановки кровотечения и обработки раны руку необходимо зафиксировать.

Источник

При

объективном обследовании выявляют

симптомы, характерные для перелома. Они

делятся на две группы: абсолютные

(прямые) и относительные (косвенные).

Абсолютные

симптомы:

—

характерная деформация – изменение

конфигурации конечности, ее оси;

—

патологическая подвижность – наличие

движений в зоне вне сустава;

—

крепитация – костный хруст на месте

перелома из-за трения костных отломков.

Относительные

симптомы:

—

боль в месте перелома, усиливающаяся

при движении;

—

локальная болезненность при пальпации;

—

усиление болезненности в месте перелома

при нагрузке по оси кости;

—

гематома в области перелома;

—

укорочение конечности при смещении

отломков по длине;

—

вынужденное положение конечности;

—

нарушение функции.

При

открытых

переломах в рану могут выступать костные

отломки.

Первая медицинская помощь.

Прежде

всего, следует оказать помощь пострадавшим

с открытыми переломами.

По

показаниям следует наложить

кровоостанавливающий жгут или давящую

повязку, ввести обезболивающее средство,

а также осуществить транспортную

иммобилизацию табельными или подручными

средствами.

При

закрытых переломах обычно осуществляют

обезболивание и транспортную

иммобилизацию. С помощью иммобилизации

конечности создают покой, предупреждают

вторичное повреждение сосудов, нервов

и мягких

тканей костными отломками.

Выносу

(вывозу) из очага поражения в первую

очередь подлежат пострадавшие

с наложенными жгутами и в состоянии

шока.

Оказанию

первой врачебной помощи предшествует

проведение медицинской

сортировки, в процессе которой выделяют

следующие группы пораженных:

I

группа — пострадавшие с множественными

переломами, сопровождающимися

необратимым шоком и кровопотерей. Такие

раненые обычно находятся в состоянии

агонии;

группа

— пострадавшие, помощь которым требуется

по жизненным показаниям

(неостановленное наружное кровотечение,

травматический шок,

травматическая

ампутация конечности);группа

— пострадавшие, помощь которым может

быть оказана во вторую очередь или

отложена до следующего этапа (переломы

костей и вывихи

суставов без признаков

массивной кровопотери и шока);

IV группа

— пострадавшие с легкими переломами.

ТРАНСПОРТНАЯ

ИММОБИЛИЗАЦИЯ.

Транспортную

иммобилизацию применяют с целью

предотвращения дальнейшего смещения

костных отломков, уменьшения болевого

синдрома и профилактики травматического

шока, вторичных повреждений тканей,

вторичных кровотечений, инфекционных

осложнений ран, создания возможностей

для транспортировки пострадавшего в

медицинское учреждение.

Предложено

большое количество транспортных шин:

лестничные (шина Крамера), фанерные

(лубки), специальные для бедра (шина

Дитерихса), пластмассовые

для иммобилизации нижней челюсти, а

также созданные за последнее время

пневматические шины и носилки

иммобилизирующие вакуумные. При

благоприятных

условиях для транспортной иммобилизации

могут быть использованы лонгетные

гипсовые повязки, а также гипсовые

кольца для лучшей

фиксации транспортных шин.

Основные

правила наложения транспортных шин:

1.Обеспечение

неподвижности не менее 2 суставов

(при переломе плечевой и бедренной кости

3 сустава), расположенных выше и ниже

поврежденного

сегмента.

2.Конечности

придают функционально выгодное положение

(если

оно удобно для транспортировки).

3.Шину

моделируют по здоровой конечности

пострадавшего.

4.Шина

накладывается поверх одежды, обуви -при

закрытых травмах; при открытых -одежду

разрезают для наложения асептической

повязки.

5.Надежно

фиксируют бинтами или другим материалом.

6.Кончики

пальцев кисти и стопы должны быть

открытыми для контроля за кровообращением.

7.Кровоостанавливающий

жгут не должен закрываться фиксирующим

шину материалом.

8.Конечность

с наложенной шиной в холодное время

года утепляют.

9.Транспортная

иммобилизация верхней конечности может

осуществляться

мягким материалом (косынкой или бинтом).

Иммобилизацию

косынкой осуществляют 2 способами.

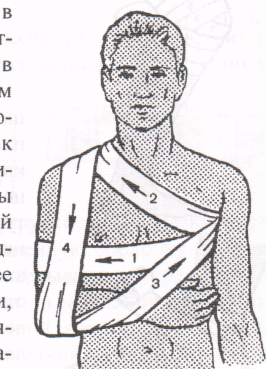

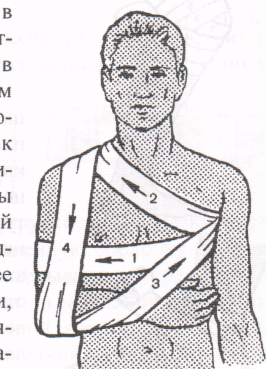

Первый

способ (Рис.1):

косынку накладывают при согнутой в

локтевом суставе конечности, приведенной

к туловищу. Поврежденную руку укладывают

на среднюю часть косынки, а длинные

острые концы ее связывают сзади на

шее. Тупой угол косынки подворачивают

кпереди и фиксируют локоть и нижнюю

часть плеча. Этот угол косынки закрепляют

безопасной булавкой.

Рис.1

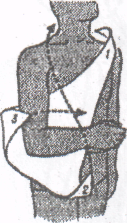

Второй

способ (Рис.2):

косынку завязывают сзади на уровне

здоровой лопатки

так, чтобы один из концов узла был,

возможно, длиннее. Косынку фиксируют

к туловищу приблизительно на уровне

мечевидного отростка. Вершина косынки

(ее тупой угол) должна свисать по передней

поверхности бедра поврежденной стороны.

Эту вершину поднимают вверх и в нее

укладывают

больную руку. Длинный конец от угла на

спине связывают с вершиной

косынки сзади туловища. Если концов

косынки для связывания не хватит, то их

можно удлинить носовым платком или

другим материалом. Второй способ

надежнее фиксирует руку, чем первый.

Рис.2

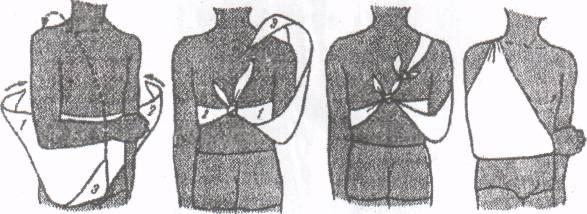

Повязка |

Рис.3

Туры

бинта показаны на рис. 3; номерами и

стрелками указан путь бинта. Необходимо

выполнять приблизительно 4-5 таких

петлеобразных туров, а затем фиксировать

их 3-4 циркулярными турами бинта (по

возможности гипсовыми) через

грудную клетку и руку. Последовательность

наложения туров бинта легко

запомнить по их направлению

«подмышка-плечо-локоть». Если кисть

не была захвачена повязкой, то ее

подвешивают на отдельную лямку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Образование периостальной (в основном)

и эндостальной мозолей обеспечивает

временную фиксацию костных отломков.

Таким образом, создаются условия для

роста костного регенерата. В дальнейшем

сращение перелома может осуществляться

двумя путями. Выделяют первичное и

вторичное сращения перелома (аналогично

заживлению ран мягких тканей первичным

или вторичным натяжением).

Первичное сращение

Если костные отломки точно сопоставлены

и надёжно фиксированы, регенерат не

травмируется и хорошо кровоснабжается,

репаративная регенерация начинается

сразу с образования интермедиарной

мозоли, представленной костной тканью.

Таким образом, происходит полноценное

костное сращение в ранние сроки. Такой

тип сращения отломков получил название

первичного костного сращения.

Вторичное сращение

Сохраняющаяся подвижность костных

отломков неизбежно сопровождается

травматизацией и нарушением микроциркуляции

образующегося регенерата. При таких

условиях регенерат замещается вначале

хрящевой тканью, образование которой

требует меньшей оксигенации и меньшего

количества биологически активных

веществ. Впоследствии эта хрящевая

ткань замещается костной. Такой вид

сращения получил название вторичного.

Отличительные его черты: образование

выраженной периостальной мозоли и

временное образование хрящевой мозоли.

Диагностика переломов

Диагноз перелома является клиническим.

Его устанавливают на основании жалоб,

анамнеза и клинических симптомов. Важный

момент диагностики перелома —

рентгенологическое исследование.

Абсолютные и относительные признаки перелома

Клиническое обследование пострадавшего

с переломом проводят по общим принципам.

При сборе анамнеза необходимо дополнительно

уточнить характер нарушения функций

после повреждения (мог ли пациент двигать

конечностью и опираться на неё,

самостоятельно передвигаться и т.д.). В

некоторых случаях в момент получения

травмы пострадавший ощущает хруст

ломающейся кости, что при адекватном

состоянии больного можно считать

достоверным признаком перелома.

При объективном исследовании определяют

характерные для перелома симптомы,

которые разделяют на две группы:

абсолютные и относительные.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными называют симптомы, выявление

хотя бы одного из которых достоверно

свидетельствует о наличии перелома:

1. деформация в месте перелома;

2. патологическая подвижность;

3. крепитация костных отломков.

Следует отметить, что в ряде случаев

при переломе может не быть ни одного из

абсолютных признаков. Так бывает,

например, при вколоченных переломах,

переломах плоских костей и т.д.

Деформация в месте перелома—

характерное изменение конфигурации

повреждённого сегмента или конечности

(штыкообразная деформация, изменение

по оси, ротация в области перелома),

иногда при этом визуально определяют

костные отломки.

Патологическая подвижность—

наличие движений вне зоны сустава. Её

определяют следующим образом: проксимальную

часть конечности фиксируют рукой, а

дистальную часть, осторожно, не вызывая

боли, пытаются пошевелить лёгкими

качательными движениями. Симптом считают

положительным в случае ощущения

подвижности периферической части

конечности.

Крепитация костных отломков—

характерный хруст или соответствующие

пальпаторные ощущения, возникающие при

касании между собой костных отломков.

Её можно ощутить при попытках пострадавшего

двигать конечностью, а также в момент

наложения либо снятия повязки или

транспортной шины. Специально вызывать

кос- тную крепитацию не следует из-за

усиления боли, а также возможного

повреждения мягких тканей, сосудов,

нервов вследствие смещения костных

отломков.

Относительные симптомы перелома

При отсутствии абсолютных симптомов

перелома этот диагноз может быть

поставлен на основании относительных

признаков, характерных для перелома,

хотя каждый из них может наблюдаться и

при других видах повреждений.

Болевой синдром всегда сопутствует

переломам костей. Боль носит интенсивный

характер, усиливается при движении.

Особенно важно выявление локальной

болезненности и боли в области перелома

при нагрузке по оси конечности.

Так, весьма достоверным признаком

перелома ребра является появление

локальной боли при одновременном

надавливании на позвоночник и грудину.

В области перелома, как правило, имеется

гематома, которая при переломе

крупных костей, например, при переломе

бедра, может достигать довольно больших

размеров — до 1500 мл, а в случае множественных

переломов костей таза — 2500 мл и более.

Для перелома весьма характерно укорочение

и вынужденное положениеконечности.

Следует помнить, что эти же признаки

могут появляться и при вывихе.

Нарушение функцийконечности

при переломе весьма существенно: пациент

не может встать с опорой на конечность,

оторвать конечность от поверхности

(симптом «прилипшей пятки» при переломе

лонных костей, вертлужной впадины, шейки

бедра), конечность не может удерживать

собственный вес и т.д.

Относительные симптомы чаще всего

свидетельствует о возможности перелома

и позволяют клинически его заподозрить

даже при отсутствии абсолютных признаков.

Подтверждать диагноз (перелом) во всех

случаях необходимо с помощью

рентгенологического исследования.

Соседние файлы в папке Общая хирургия. Петров

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник