Местные осложнения переломов

Клиника переломов

Клинику переломов можно разделить на общие и местные проявления.

К местным симптомам относятся боль, нарушение функции, деформация и укорочение конечности, ненормальная (патологическая) подвижность, крепитация.

Боль начинается с момента перелома; она утихает в покое и усиливается при движении конечности. Боли бывают очень сильные, если костные отломки травмируют мягкие ткани, да к тому же имеется повреждение нервов; они бывают слабее при некоторых болезнях нервной системы. Иногда этот признак является ведущим. Однако боль не может быть решающим симптомом при переломе костей потому, что этот признак имеет место ушибах, растяжениях, трещинах и др.

Нарушение функции тоже не всегда является ведущим симптомом перелома. Характерным симптомом для перелома нижней конечности является то, что больной после травмы не может встать на ноги.

Деформация при переломе кости бывает резко выражена (укорочение, искривление конечности), но нередко она малозаметна, и перелом распознается лишь после рентгеновского исследования. Кроме смещения отломков деформацию дают гематома и отек мягких тканей.

Виды смещения костных отломков:

■ смещение под углом, когда оси отломков образуют угол на месте перелома;

■ боковое смещение наблюдается при расхождении отломков кости в направлении поперечника кости; обычно оно встречается при поперечных переломах;

■ смещение по длине, продольное смещение, — наиболее частый вид смещения при переломе длинных трубчатых костей, этот симптом обусловлен тягой сократившихся мышц;

■ смещение по периферии происходит вследствие not рота одного из отломков кости, чаще периферического, вокруг длинной оси.

Подвижность отломков на протяжении кости является очень верным признаком перелома кости, особе, при диафизарных переломах и почти не выражена при переломе ребер.

Крепитация и ненормальная подвижность отломков относительно друг друга дают появление костного хруста. При наличии других достоверных признаков перелома кости, этот симптом не вызывается, так как он сопровождается очень сильной болью, усиливая шок.

Диагноз перелома кости основывается на данных анамнеза, симптомах травмы, общем состоянии больного, а также на рентгенологических данных.

Лекция 60. Переломы. Осложнения. Неоперативное лечение

Осложнения при переломахмогут быть местные и общие. При сращении переломов может быть:

■ полное анатомическое и физиологическое восстановление органа;

■ полное анатомическое восстановление, но ограничение функции;

■ неправильное анатомическое восстановление, ненормальная функция;

■ неправильное сращение костей с нарушением функции, укорочение конечности, деформация; замедленное сращение;

■ отсутствие сращения — псевдоартроз.

Перелом черепа может сопровождаться повреждением мозговых оболочек, кровеносных сосудов и мозга, перелом ребер — повреждением спинного мозга, тазовых костей — повреждением мочевого пузыря.

Неправильное положение отломков, недостаточная репозиция и фиксация их могут дать тяжелое осложнение несращение перелома и развитие ложного сустава. Костной мозолью могут быть сдавлены крупные сосуды и нервы с соответствующими последствиями.

Длительная иммобилизация может вести к тугоподвижности в суставе и атрофии мышц.

2. Неоперативное лечение переломов

1-я помощь при переломах костей является началом их лечения, так как она предупреждает шок, кровотечение, инфекцию, смещение отломков и др. Иммобилизацию проводят с помощью транспортных шин — пневматических шин. Принимаются меры по предупреждению инфицирования раны. Для уменьшения болей вводятся обезболивающие средства (морфин, пантопон и др.). Из стандартных шин используются шина Дитерихса и проволочные шины Крамера.

Современное лечение переломов костей направлено восстановление анатомической целости и физиологических функций. С этой целью проводятся следующие мероприятия.

1. Вправление костных отломков — репозиция.

2. Удержание их в правильном положении до сращения — фиксация (иммобилизация).

3. Ускорение процессов сращения (консолидации) и восстановления функции поврежденного органа путем:

■ функционального лечения с применением лечебной физкультуры;

■ улучшения общего состояния больного (питания, витаминов, переливания крови);

■ применения средств, стимулирующих процессы консолидации.

Репозиция. Вправление отломков должно производиться сразу же после перелома, до развития травматического отека и рефлекторной контрактуры мышц. Костные отломки должны быть точно сопоставлены друг с другом, без смещения и диастаза. Для этого нужно хорошее обезболивание, расслабление мышц, правильное сопоставление костных отломков, использование для репозиции специальных аппаратов, функциональное лечение.

Иммобилизация костных отломков достигается гипсовой повязкой, вытяжением, операцией.

Вправление может быть одномоментным (ручным, с мощью аппарата) и постепенным (при помощи вытяжения).

Одномоментное вправление проводится под местным обезболиванием. В область перелома (в гематому между отломками) вводится 5 мл 2 % -ного раствора новокаина. Через 10 мин производится вправление и накладывается гипсовая повязка.

Гипсовая повязка имеет все преимущества перед другими отвердевающими повязками.

В зависимости от характера перелома (открытый, занятый), его локализации применяются неподвижные повязки:

■ циркулярная или круговая;

■ окончатая;

■ мостовидная;

■ створчатая;

■ шинно-гипсовая;

■ лонгетная;

■ лонгетно-циркулярная;

■ картонно-гипсовая Волковича;

■ гипсовая кроватка.

Гипсовая техника. Гипсовые бинты готовят заранее и хранят в емкости в сухом месте. Конечность после репозиции отломков удерживают в среднефизиологическом положении. Выступы на костях защищают ватными подушечками. Нагипсованный бинт опускают в чуть теплую воду и держат до выхода из него пузырьков воздуха. При бинтовании не должно быть складок и вдавливаний от пальцев, так как они могут вызвать пролежни. Повязка моделируется по контурам конечности. Высыхание и затвердение повязки длится 15-20 мин. На повязке записывается время ее наложения.

При наложении гипсовых повязок необходимо захватывать 2 соседних с местом перелома сустава, а при переломе бедра и плеча — 3 сустава. И лишь при низких переломах предплечья и голени фиксируется 1 сустав.

Гипсовая повязка с ватной подкладкой недостаточно фиксирует костные отломки; они смещаются, вызывая боли.

Гипсовая бесподкладочная повязка кладется прямо на кожу, гипс склеивается с волосами и кожей и создает футляр, внутри которого мышечный аппарат сокращается и расслабляется. Гипсовая бесподкладочная повязка обеспечивает основу функционального лечения — артериализацию тканей.

Вытяжение является методом лечения для большинства переломов, в нем сочетаются восстановление кости и восстановление функции поврежденной конечности. При этом методе образуется характерная костная мозоль, не бывает атрофии мышц, тугоподвижности суставов, пролежней и других трофических расстройств.

Общее лечение при переломах состоит в создании условий покоя для нервной системы, устранений раздражений, бессонницы, в правильно организованном питании, уходе и симптоматическом лечении.

Лекция 61. Оперативное лечение переломов

1. Показания к оперативному лечению переломов

Оперативное лечение переломовпроизводится посредством обнажения концов отломков кости, освежения их краев, сближения и фиксации их различными способами.

Показания к оперативному лечению.

Нелеченные старые переломы:

■ псевдоартрозы;

■ не сросшиеся или неправильно сросшиеся переломы.

Свежие переломы:

■ переломы, при которых имеется интерпозиция мышц;

■ переломы с расхождением отломков, не поддающиеся вправлению и коррекции вытяжением;

■ переломы, при которых оторванные кусочки кости являются местом прикрепления важных мышц (надколенник, бугор пяточной кости, локтевой отросток), в этих случаях шов является лучшим способом лечения;

■ переломы, при которых отломки давят на важные органы (нервы, сосуды, мозг, мочевой пузырь и т.д.);

■ переломы, которые в силу анатомических условий часто дают псевдоартрозы.

2. Методы оперативного лечения переломов

Скелетное вытяжение. Успехи в области лечения переломов были достигнуты введением скелетного вытяжения при помощи спицы илискобы. Их применяют при домах бедра, костей голени со смещением. Постоянное скелетное вытяжение производится путем тяги за ость. Для проведения спицы через кость существует специальная аппаратура.

Операции остеосинтеза не показаны при переломах, легко репонируемых, при шоке, сепсисе, остеомиелите и местных воспалительных процессах, а также при общем тяжелом состоянии больного.

В свежих случаях операция проводится при исчезновении острых явлений (через 2-6 дней), когда гематома рассосалась и поврежденная ткань находится в стадии регенерации. Она производится под эфирным наркозом, но может быть применена местная и внутрикостная анестезия. При операции надо щадить надкостницу, чтобы сохранить ее питание.

Лекция 62. Вывихи

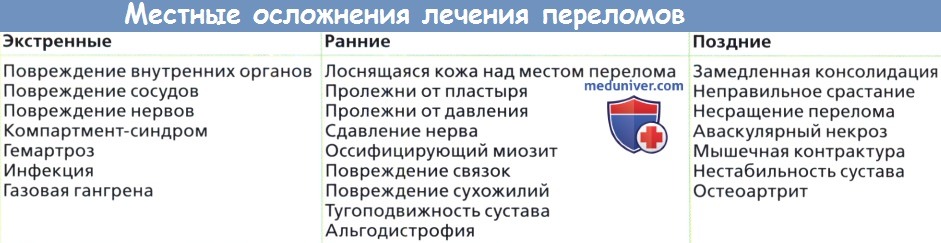

Общие осложнения при переломах (кровопотеря, шок, жировая эмболия, дыхательная и сердечная недостаточности и прочие) описаны в отдельных статьях на сайте — рекомендуем пользоваться формой поиска выше.

Местные осложнения можно разделить на ранние (те, которые возникают в первые недели после травмы) и поздние.

Ранние осложнения могут развиваться при повреждении или появиться только через несколько недель.

а) Повреждения внутренних органов. Переломы в области туловища часто сопровождаются повреждением внутренних органов, наиболее важные — это повреждение легкого с развитием жизнеугрожающего пневмоторакса из-за перелома ребер и разрыв мочевого пузыря или уретры при переломах костей таза. Эти осложнения требуют немедленной помощи.

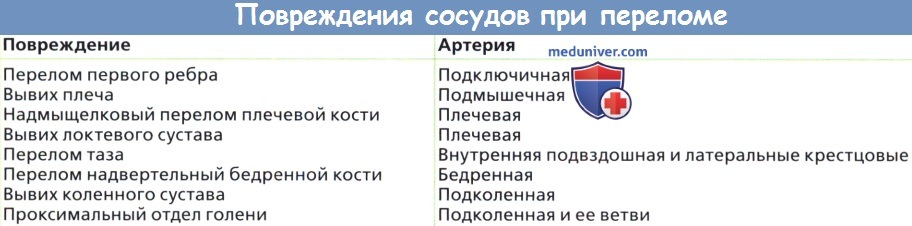

б) Повреждение сосудов. Переломы часто сопровождаются повреждением магистральных артерий, особенно часто в области коленного и локтевого сустава, а также диафиза плечевой и бедренной кости. Артерия может разорваться полностью или частично, оказаться сдавленной или контуженной как непосредственно после травмы, так и вследствие выступа острого края костных фрагментов.

Даже если внешний вид сосуда удовлетворительный, возможно повреждение интимы сосуда с последующим образованием тромба или стойкого спазма сосуда. Эффект варьирует от транзиторного уменьшения кровотока до серьезной ишемии, омертвения тканей и развития периферической гангрены.

Клиническая картина. Пациент может жаловаться на наличие парастезий или чувство онемения пальцев. Пораженная конечность холодная и бледная или имеет легкий цианотичный оттенок, а пульс нитевидный или отсутствует.

Лечение. Необходимо снять фиксирующие повязки. Выполняют повторную рентгенографию места перелома, и если положение костей позволяет предположить перегиб или компрессию артерии, то необходимо сразу выполнять репозицию. Далее оценивают наличие циркуляторных расстройств постоянно в течение 30 минут. При отсутствии улучшений необходимо исследовать сосуд оперативным путем желательно с проведением ангиографии перед и во время операции.

Поврежденный сосуд необходимо ушить или заменить часть артерии трансплантатом из вены. При наличии признаков тромбоза с помощью эндоартериоэктомии можно восстановить кровоток. Если попытка восстановления сосудов была предпринята, необходима стабильная фиксация и если возможно, с помощью погружного остеосинтеза.

Повреждение сосудов. Этот пациент был доставлен в больницу с переломом бедренной кости и признаками сосудистой недостаточности:

(а) На рентгенограммах предположительно повреждение подколенной артерии проксимальным отломком.

(б) На ангиограммах эти подозрения подтвердились. (в) Несмотря на лечение развилась периферическая гангрена.

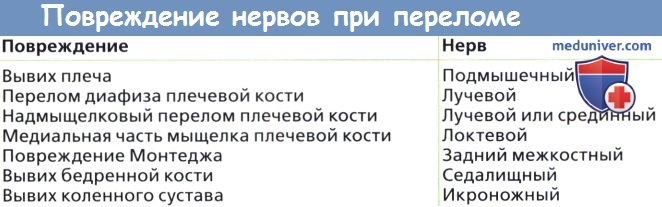

в) Повреждение нервов. Практически при всех переломах плеча или в области локтевого и коленного суставов повреждаются нервы. Данные регистрирующего устройства необходимо получить как во время первичного осмотра, так и после репозиции перелома.

Показания для раннего выявления неврологического дефицита:

— Повреждение нерва при открытом переломе

— Повреждение нерва при переломе, требующем применения погружного остеосинтеза

— Наличие сопутствующей сосудистой травмы

— Повреждение нерва диагностированное после манипуляции

г) Закрытые повреждения. При закрытом повреждении нервы редко серьезно травмированы и возможно спонтанное заживление, которое происходит в 90% случаев через четыре месяца. При отсутствии восстановления в указанные сроки и неудовлетворительных показателях ЭМГ (электромиографии) свидетельствующих о восстановлении нервных волокон необходимо исследование этого участка нерва.

д) Открытые повреждения. При открытых переломах вероятность полного повреждения нерва значительна. В данных случаях нерв должен быть исследован во время ПХО и восстановлен во время закрытия раны.

е) Острое сдавление. Сдавление нерва, в отличии от его прямого повреждения, иногда происходит при переломах или вывихах в области лучезапястного сустава. Жалобы на парас тезии и чувство онемения в зоне иннервации срединного или локтевого нервов необходимо тщательно оценить и установить мониторинг. При отсутствии ответа через 48 часов после репозиции перелома или ослабления гипсовой повязки вокруг сегмента пораженный нерв необходимо исследовать и выполнить его декомпрессию.

ж) Синдром сдавления (компартмент-синдром). Переломы верхней или нижней конечности могут вызвать появление ишемии, даже при отсутствии повреждения крупного сосуда. Кровотечение, отек или воспаление (инфекция) могут увеличивать давление внутри фасциальных футляров. Ишемия мышц в результате снижения капиллярного кровотока приводит к развитию отека, в дальнейшем еще большему давлению и еще более глубокой ишемии. Этот порочный круг завершается примерно через 12 часов или раньше и приводит к некрозу мышц и нервов внутри фасциального футляра. Нерв еще способен к регенерации, а вот мышцы, однажды подвергнувшись инфаркту, не восстанавливаются никогда и замещаются неэластичной фиброзной тканью (ишемическая контрактура Фолъкмана). Подобная череда событий может быть вызвана отеком конечности в результате сдавления гипсовой повязкой.

Клиническая картина. Высокий риск повреждения нервов наблюдается при переломах в области локтевого сустава, предплечья, нижней трети голени, а также при множественных переломах кисти, стопы, синдроме длительного раздавливания и циркулярных ожогах. Другими предрасполагающими факторами считают оперативное вмешательство (обычно погружной остеосинтез) или инфекция. Классические признаки ишемии: боль, парастазия, бледность, паралич, отсутствие пульса.

Однако при синдроме сдавления ишемия развивается на уровне капилляров и поэтому пульс может быть наполненным и кожа может не быть бледной! Самый ранний классический признак — боль (или гиперчувствительность), повышенная болезненность или парестезии (или, что обычно, слабость при активных движениях). Необходимо тщательно и постоянно проверять кожную чувствительность.

Мышцы, подвергшиеся ишемии, высоко чувствительны к натяжению. Если конечность чрезмерно болезненна, отечна или напряжена, то мышцы (которые могут быть напряжены) следует протестировать на натяжение. При пассивном переразгибании пальцев увеличивается боль в голени или предплечье.

Подтверждение диагноза производится измерением давления внутри фасциального футляра. Важность ранней диагностики настолько велика, что многие хирурги поддерживают идею постоянного мониторинга давления в футлярах конечности при повреждениях с высоким риском развития синдрома сдавления (переломы большеберцовой и малоберцовой костей) и особенно при переломах костей предплечья или голени у пациентов без сознания. Катетер вводится в фасциальное пространство и измеряется давление как можно ближе у места перелома. Разница давления (АР) —разница между диастолическим давлением и давлением в фасциальном футляре — меньше чем 30 мм рт.ст. (4,0 кП) является показанием к немедленной декомпрессии фасциальных пространств.

Лечение. Декомпрессия фасциального футляра (или футляров) находящегося в угрожаемом положении должна быть проведена немедленно. Любая фиксирующая повязка должна быть снята полностью — просто разрезать повязку никуда не годится — конечность необходимо поместить в широкую неглубокую шину (поднимание конечности приведет в дальнейшем к понижению давления в концевых отделах капилляров и усугубит ишемию мышц). Величина АР должна быть точно измерена и при показателях ниже 30 мм рт.ст. необходимо выполнить фасциотомию. В случае с голенью под фасциотомией подразумевается вскрытие всех четырех фасциальных пространств через медиальный и латеральный разрезы. Раны оставляют открытыми для обзора на два дня: если имеет место некроз мышц, проводят хирургическую обработку, если ткани остаются невредимыми, то рану ушивают наглухо без натяжения краев или выполняют кожную пластику трансплантатом.

Внимание! Если условия для измерения давления в фасциальных футлярах недоступны, то решение об оперативном лечении принимают на основании трех или более клинических симптомов, что свидетельствует о точном диагнозе (Ulmer). Если клинические проявления умеренные, то конечность необходимо осматривать каждые 30 минут в течение двух часов, при отсутствии улучшения необходимо выполнить фасциотомию. Гибель мышечных волокон от тотальной ишемии наступит через четыре-шесть часов — нельзя терять время!

Синдром сдавления (компартмент-синдром). Перелом на этом уровне всегда опасен.

Этого пациента лечили с помощью гипсовой лонгеты. Появились интенсивные боли и повязка была снята немедленно (сразу после наложения).

Определялся выраженный отек и лоснящаяся кожа. Необходимо проведение декомпрессии — фасциотомии всех отделов.

з) Гемартроз. Внутрисуставной перелом может стать причиной гемартроза. Контуры сустава сглажены, он напряжен, и пациент не может совершать активных движений. Перед обследованием сустава необходимо выполнить аспирацию крови.

и) Инфекция. Открытые переломы могут инфицироваться, закрытые реже — пока не прооперированы. Посттравматическая раневая инфекция на сегодняшний день наиболее частая причина хронического остеита. Принципы лечения освещены в разделе «последствия открытых переломов».

Инфицирование после лечения перелома.

Это одно из наиболее частых осложнений при лечении погружным металлоостеосинтезом закрытых переломов.

(а) Усталость металла неизбежна при наличии инфекции.

(б, в) Инфекция глубоколежащих тканей располагает к развитию свищей.

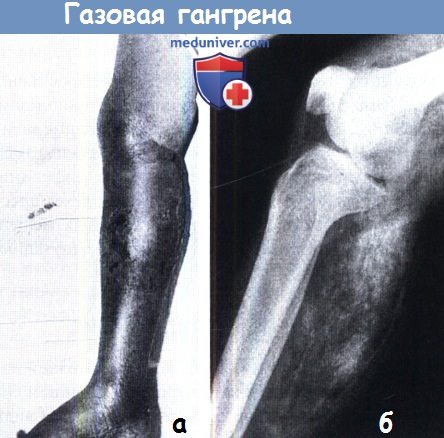

к) Газовая гангрена. Это угрожающее жизни состояние вызывается клостридиальной инфекцией (особенно Clostridium welchii). Это анаэробные организмы, которые выживают и размножаются только в среде с низким содержанием кислорода, поэтому первично эти микроорганизмы можно обнаружить в загрязненной ране с наличием омертвевших мышц, где проведенная ПХО оказалась неудовлетворительной. Токсины, вырабатываемые этими микроорганизмами, разрушают клеточную стенку и быстро приводят к некрозу тканей, таким образом, обеспечивая распространение болезни.

Клинические признаки появляются через 24 часа после травмы. Пациент жалуется на интенсивную боль и отек в области раны, коричневатое отделяемое из раны. Образование газа не выражено. Повышение температуры может быть незначительным или вовсе отсутствовать, но частота пульса увеличивается и становится очевидным специфический запах (однажды почувствовав его невозможно забыть). Пациент быстро впадает в токсемическую кому и умирает.

Необходимо уметь отличать газовую гангрену, при которой происходит некроз мышц от анаэробного целлюлита, при котором вырабатывается специфический запах, а токсемия развивается менее интенсивно. Ошибка в диагностике может привести к ненужной ампутации конечности при целлюлите, который не приводит к летальному исходу.

Профилактика. Глубоко проникающая в мышечный слой рана опасна. Она должна быть доступна для осмотра, все мертвые ткани должны быть полностью иссечены и при наличии сомнения в жизнеспособности тканей необходимо оставить рану открытой. К несчастью не существует эффективного анатоксина против С. welchii.

Лечение. Ключ к спасению жизни — ранняя диагностика. Начинают немедленно согласно общепринятым принципам: инфузионная терапия и внутривенное введение антибиотиков. Гипербарическая оксигенация используется как мера предотвращения размножения инфекции. Однако основное в лечении это срочная декомпрессия раны и элиминация нежизнеспособных тканей. В тяжелых случаях необходимо выполнить ампутацию.

Газовая гангрена:

(а) Клиническая картина. (б) Рентгенография при которой хорошо определяется наличие газа.

л) Посттравматический эпидермолиз. Различают два вида пузырей, которые можно наблюдать после переломов: пузыри с прозрачным содержимым и содержащие элементы крови. Оба вида пузырей возникают по время отека конечности при отслойке эпидермального слоя кожи от дермы (Giordano). Нет необходимости их прокалывать (это может привести к их инфицированию) и иссекать пузыри хирургическим путем можно только когда отек конечности нарастает.

м) Пролежни от гипсовых повязок. Такого вида пролежни возникают в тех местах, где кожа прижимается непосредственно к костному выступу. Необходимо предупреждать их появление, прокладывая мягкую ткань в этих местах и моделировать еще не застывший гипс так, чтобы давление гипсовой повязкой не было столь значительным. При развитии данного состояния пациент почувствует жгучую боль. Необходимо немедленно вырезать окно в повязке или быстро обезболить и оставить до формирования некроза кожи. Даже использование шины Томаса требует определенных навыков по уходу, правильный подбор диаметра колец, степень фиксации для создания баланса во время тракции и игнорирование этих правил может привести к развитию пролежней вокруг паха и подвздошного гребня.

н) Повреждение зоны роста. У детей повреждение пластинки роста может привести к ее патологическому закрытию. Поперечный перелом через зону роста не всегда губителен. Линия перелома проходит не только через нее, но и через плотные слои кости, что помогает ее точно репонировать без какого-либо разрушения.

Однако переломы эпифиза неминуемо, хотя бы частично, проходят через зону роста, что в дальнейшем приводит к асимметричному росту и угловым деформациям. Если эпифиз поврежден целиком, может развиться медленная или полная остановка роста.

о) Пролежни. Пролежни возникают у пожилых парализованных пациентов. Кожа над крестцом или пятками особенно уязвима. Тщательный уход и ранняя активность обычно могут предотвратить пролежни, но если они появились, то вылечить их бывает тяжело — возможно потребуется их иссечение с последующей пластикой кожным трансплантатом. Последние годы используются вакуумные повязки (вариант повязки с отрицательным давлением) в лечении пролежней крестца у лежачих пациентов.

Пролежни у пожилых пациентов, которые по долгу находятся в больницах на постельном режиме.

— Читать далее «Замедление срастания кости (нарушение консолидации перелома) — причины, лечение»

Оглавление темы «Осложнения переломов»:

- Местные ранние осложнения переломов — выявление, лечение

- Замедление срастания кости (нарушение консолидации перелома) — причины, лечение

- Причины несращения перелома и его лечение

- Причины неправильного сращения перелома и его лечение

- Причины аваскулярного некроза кости и его лечение

- Другие местные поздние осложнения переломов — выявление, лечение

- Причины стресс перелома и его диагностика, лечение

- Причины патологического перелома и его диагностика, лечение

- Причины повреждения зоны роста кости и его диагностика, лечение

- Причины дисторзии, разрыва связок и их диагностика, лечение

Источник