Механизмы смещения отломков при переломе

Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.

При переломе кости часто наступает смещение отломков, причем это смещение может быть первичное и последующее.

Первичное смещение возникает в результате действия травмирующего агента, преодолевшего молекулярное сцепление между частицами костной ткани.

Величина травмирующей внешней силы равна MV2/2 в которой М—масса, V — скорость движения массы, т. е. травмирующее действие этой силы прямо пропорционально массе и квадрату скорости. Чем больше масса или скорость, тем больше удар. Травма может окончиться переломом кости без смещения или со смещением отломков в зависимости от скорости движения травмирующего агента в момент столкновения с костью. Перелом не осложняется смещением отломков, если скорость при ударе приходит к нулю; если же скорость в момент встречи с костью больше нуля, то перелом осложняется смещением отломков. Смещение может быть и последующим.

Оно может зависеть от неправильного лечения, неправильной транспортировки больного, силы тяжести, а также от тяги мышц. Смещение вследствие тяги мышц особенно часто проявляется при переломах нижней челюсти.

Как уже сказано, перелом кости характеризуется не только анатомическими изменениями, но и расстройством функции, что связано с нарушением физиологического равновесия мышц. Это нарушение вызывается иногда непосредственным воздействием внешней силы на мышцы, т. е. прямым ударом. Но чаще нарушение физиологического равновесия мускулатуры возникает независимо от повреждения мышцы. Оно часто является следствием уменьшения расстояния между пунктами прикрепления мышц в результате перелома кости. Мышцы также травмируются острыми краями раздробленной кости, и, кроме того, в воспалительном очаге вырабатываются химические раздражители, вызывающие ее повышенную рефлекторную возбудимость.

Все эти факторы усиливают сокращение мышцы, и в результате возникает так называемая травматическая рефлекторная гипертония, что и влечет за собой смещение отломков. Однако, если бы проявлялась только сократительная способность мышцы, легче было бы поставить отломки в правильное положение ручным способом, но тут присоединяется другое свойство мышцы— эластическая ретракция, и смещение тогда становится стойким.

Смещение отломков под влиянием мышц.

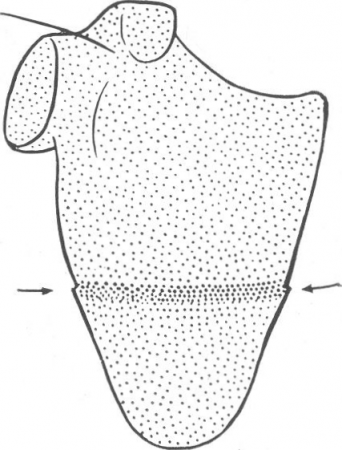

Смещение отломков под влиянием указанных выше причин может наблюдаться при переломе любой кости, но статика и динамика нижней челюсти весьма специфичны и поэтому особенно часто этот патологический признак проявляется при повреждениях нижнечелюстной кости.

Рассматривая взаимоотношение между различными группами жевательных мышц, можно прийти к заключению, что работа одноименных парных мышц при целости нижней челюсти протекает согласованно. При нарушении целости кости вследствие огнестрельного ранения, бытовой или производственной травмы, а также при переломе нижней челюсти из-за патологического процесса четкая работа мышц нарушается. Исчезает двусуставность, нарушается также согласованный антагонизм одноименных мышц, и отломки смещаются.

Зная функции жевательной мускулатуры, можно на основании тяги мышц и характера смещения отломков определить место перелома. При переломе в области фронтальных зубов (срединный перелом) ввиду равномерной тяги одноименных мышц на противоположных сторонах заметного смещения при свежей травме может не наблюдаться. Может только возникнуть некоторый наклон отломков с большим расхождением в нижней части нижней челюсти.

Смещения также может не быть и в том случае, если перелом локализуется в области угла нижней челюсти (угловой перелом) благодаря наличию муфты из мышц-поднимателей, прикрепленных в этом месте.

При одностороннем переломе в области клыка или первого премоляра (ментальный перелом) образуется два неравных отломка — малый и большой. Малый отломок смещается вперед и внутрь под влиянием тяги наружной крыловидной мышцы и вверх под влиянием височной мышцы и других поднимателей. При этом нижний край малого отломка поворачивается кнаружи под влиянием тяги жевательной и челюстно-подъязычной мышц, действующих в данном случае наподобие пары сил.

Дело в том, что в области наружной поверхности угла нижней челюсти прикрепляется жевательная мышца, а в области внутренней поверхности прикрепляются две мышцы: внутренняя крыловидная и челюстно-подъязычная. Внутренняя крыловидная мышца развивает вдвое меньшую силу, чем жевательная, прикреплена в том же месте, что и жевательная, только с другой стороны, и перемещает нижнюю челюсть как кверху, так и внутрь. Поэтому превалирует сила жевательной мышцы, которая тянет нижний край отломков кверху и кнаружи.

— Вернуться в оглавление раздела «Стоматология.»

Оглавление темы «Устранение аномалий прикуса.»:

1. Лечение мезиального прикуса. Лечение первой формы мезиального прикуса.

2. Механизм действия аппаратов косой межчелюстной тяги. Открытый прикус.

3. Лечение открытого прикуса. Тактика лечения открытого прикуса в различные возрастные периоды.

4. Глубокий прикус. Лечение глубокого прикуса.

5. Косой прикус. Лечение косого прикуса.

6. Челюстно-лицевая ортопедия и протезирование. История челюстно-лицевой ортопедии.

7. История отечественной челюстно-лицевой ортопедии. Этапы развития челюстно-лицевой ортопедии.

8. Организационные формы челюстно-лицевой ортопедии. Достижения челюстно-лицевой ортоледии.

9. Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.

10. Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.

Источник

Лекция 2

Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области.

Неогнестрельные переломы могут локализоваться в области нижней или верхней челюсти, обеих челюстей одновременно или сочетаться с переломами других костей лицевого черепа. Характер медицинской помощи при переломах челюстей зависит от общего состояния пострадавшего, вида ранения и складывается из хирургических, ортопедических и других вмешательств.

При переломах челюстей происходит смещение отломков, обусловленное воздействием ранящего предмета и тягой мышц, прикрепленных к отломку, а также силой тяжести самого отломка.

Нижняя челюсть.

Наиболее употребительной является классификация Б.Д. Кабакова и В.А. Малышева, в соответствии с которой переломы нижней челюсти подразделяют на следующие типы:

1.По локализации.

— Переломы тела челюсти:

— с наличием зуба в щели перелома;

— с отсутствием зуба в щели перелома.

— Переломы ветви челюсти:

— собственно ветви;

— венечного отростка;

— мыщелкового отростка: основания, шейки, головки.

2.По характеру перелома.

— без смещения отломков;

— со смещением отломков;

— линейные;

— оскольчатые.

Травматический перелом нижней челюсти возникает вследствие воздействия на неё силы, которая превышает пластические возможности костной ткани.

Патологический перелом нижней челюсти возникает если челюсть ломается под воздействием усилия, не превышающего физиологического.

Если перелом возникает в месте приложения силы, его называют прямой, если на некотором удалении от места удара — то непрямой или отражённый.

В зависимости от направления щели перелома его подразделяют на продольный, поперечный, косой и зигзагообразный. Кроме того, он может быть крупно- и мелкооскольчатым.

По количеству выделяют одиночные, двойные и множественные переломы. Они могут располагаться с одной стороны челюсти — односторонние или с двух сторон — двусторонние.

Переломы в пределах тела нижней челюсти в пределах зубного ряда всегда открытые, так как слизистая оболочка альвеолярной части неподвижна и в случае смещения отломков разрывается вместе с надкостницей, при этом щель перелома сообщается с полостью рта. Кроме того, если перелом проходит через лунку зуба, то периодонт его частично или полностью разрывается. В этом случае костная рана всегда сообщается с полостью рта через периодонтальную щель.

Переломы ветви нижней челюсти обычно закрытые.

Выделяют четыре механизма перелома нижней челюсти: перегиб, сдвиг, сжатие, отрыв.

При переломах нижней челюсти смещение отломков в большой степени обусловлено мышечной тягой, поскольку в области нижней челюсти прикрепляются все жевательные мышцы и ряд мимических мышц. Направление тяги жевательных мышц представлено на рис. Неогнестрельные переломы нижней челюсти обычно бывают линейными и происходят на типичных участках соответственно местам так называемой слабости челюсти. Эти переломы часто бывают закрытыми.

При смещении отломков плотно связанная с надкостницей слизистая оболочка десны практически всегда разрывается в месте перелома и зона повреждения инфицируется за счет содержимого полости рта.

Верхняя челюсть.

Переломы верхней челюсти относятся к наиболее тяжелым повреждениям. Это обусловлено тем, что верхняя челюсть соединена со многими костями лицевого черепа и основанием мозгового черепа, в связи с чем ее травма нередко сочетается с поражениями кровеносных сосудов и нервов, головного мозга и органов зрения.

В клинической практике большинство врачей используют классификацию, предложенную Ле Фором в 1901 г.:

Первая линия (ЛеФор 1) характеризует повреждение верхней челюсти в виде отделения альвеолярного и небного отростков.

Вторая, или средняя, линия перелома (ЛеФор 2) проходит от переносицы, по внутреннему краю и дну глазницы, по скулочелюстному шву до крыловидных отростков.

Третья линия (ЛеФор 3) свидетельствует об отделении верхнечелюстных, скуловых и носовых костей от мозгового черепа.

Следует отметить, что указанные типы переломов верхней челюсти не всегда бывают симметричными. Кроме того, встречаются изолированные переломы только альвеолярной части челюсти.

Следует отметить, что для составления конкретного плана лечения при переломах челюстей играют роль не только локализация и характер перелома, но и состояние зубов на сохранившихся фрагментах челюстей, отношение линии перелома к мышечной тяге.

Эти признаки учитывает в своей классификации В. Ю. Курляндский (1944), выделяя три группы переломов:

I. Повреждения зубов (верхней и нижней челюстей).

II. Переломы нижней челюсти.

А. По характеру:

одинарные

двойные одно- или двусторонние

множественные

Б. По локализации:

альвеолярного отростка;

подбородочного отдела тела челюсти;

бокового отдела тела челюсти;

угла челюсти;

ветви челюсти (собственно ветви, основания или шейки мыщелкового отростка, венечного отростка).

III. Переломы верхней челюсти:

альвеолярного отростка;

тела челюсти (без перелома носовых и скуловых костей);

тела челюсти с повреждением носовых костей (черепно-мозговое разъединение).

IV. Переломы скуловой кости и дуги:

скуловой кости с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи или без;

скуловой кости и дуги;

скуловой дуги.

V. Переломы носовых костей (со смешением или без смещения отломков).

VI. Сочетанные повреждения нескольких костей лица (обеих челюстей, нижней челюсти и скуловой кости и т. п.).

VII. Сочетанные повреждения лица и других областей тела.

Лечение переломов челюстей предусматривает восстановление не только непрерывности челюстных костей, но и нарушенных функций челюстно-лицевой области, а также обеспечение достаточного эстетического эффекта. С целью достижения этих целей необходимо проводить комплексное лечение таких раненых и больных: хирургическое, ортопедическое, терапевтическое, физиотерапевтическое и др.

Первая врачебная ортопедическая помощь. При оказании первой врачебной помощи пострадавшим с переломами челюстей чаще всего используют стандартные транспортные шины. При переломах нижней челюсти применяют стандартную подбородочную пращу, которая соединяется резинками или тесьмой с головной шапочкой, при переломах верхней челюсти — стандартную верхнечелюстную шину, внеротовые стержни которой также соединяются с головной шапочкой. Временное шинирование отломков при наличии на них устойчивых зубов может быть произведено путем их лигатурного связывания. С этой целью скрепляют лигатурой по два крайних зуба с каждой стороны перелома в пределах одной челюсти или связывают их с устойчивыми зубами непораженной челюсти

Специализированная помощь. Шинирование переломов челюстей при наличии естественных зубов чаще всего проводят с помощью шин Тигерштедта. В зависимости от характера перелома и состояния зубных рядов у пострадавшего применяют различные виды проволочных шин Тигерштедта. Так, при переломе в области альвеолярного отростка без смещения отломков и полных зубных рядах используют гладкую алюминиевую шину, В области отсутствующих зубов на шине Тигерштедта может быть создан распорочный загиб. В случае необходимости наложения резиновой тяги изгибают зацепные петли или крючки. С целью смещения отломка в нужном направлении и создания правильных артикуляционных соотношений с противоположным зубным рядом на шине изготавливают наклонную плоскость. Шины можно накладывать на обе челюсти, создавая межчелюстную тягу посредством резиновых колец

Механизм смещения отломков челюстей.

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 2447 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Челюстно-лицевая хирургия ¦ Механизм смещения отломков челюстей

Как известно, при переломах костей очень часто наступает смещение их отломков, которое может быть первичным и последующим. Первичное возникает под непосредственным действием травмирующего агента, а к последующему обычно приводит неправильная тактика лечения либо некорректная транспортировка больного. При переломах нижней челюсти особенно часто имеет место смещение вследствие тяги мышц.

Ввиду того, что перелом кости характеризуется не только лишь анатомическими изменениями, но также и расстройствами функции, отмечается нарушение физиологического равновесия мышц. Иногда к нему приводят прямые удары, однако чаще изменение естественного баланса мускулатуры развивается вне зависимости от повреждения мышцы, часто выступая в роли следствия сокращения расстояния между пунктами фиксации мышц на фоне перелома кости. Также мышцы травмируются острыми краями раздробленных костей, и, помимо этого, страдают от химических раздражителей, вырабатывающихся в воспалительном очаге и вызывающих повышенную рефлекторную возбудимость.

Все эти перечисленные факторы усиливают сокращение мышцы и приводят к так называемой травматической рефлекторной гипертонии, что и влечёт за собой смещение отломков. Но здесь следует учитывать и другую особенность: кроме сократительной способности мышцы, свою лепту в развитие данного патологического процесса вносит и другое свойство мускулатуры — эластическая ретракция, из-за чего смещение становится стойким.

Смещение отломков под влиянием всех этих причин может наблюдаться при переломе абсолютно любой кости в человеческом теле, но вследствие того, что динамика и статика нижней челюсти весьма специфичны, особенно часто эта проблема проявляется именно при её повреждениях.

В норме, в отсутствие каких-либо проблем, касающихся данной анатомической структуры, работа одноимённых парных жевательных мышц протекает согласованно. При нарушении целостности нижней челюсти вследствие бытовой, производственной или другого рода травмы либо огнестрельного ранения, а также при переломах нижней челюсти на фоне патологического процесса чётко поставленная работа прикрепляющихся к ней мышц нарушается: страдает согласованный антагонизм одноимённых мышц и исчезает двусуставность, в результате чего отломки и смещаются.

На основании тяги жевательных мышц и характера смещения костных отломков специалисты могут довольно чётко установить место перелома. К примеру, если он произошёл в области фронтальных зубов (так называемый срединный перелом) благодаря равномерной тяге одноимённых контрлатеральных мышц при свежей травме заметного смещения может и не произойти, а будет лишь незначительный наклон костных отломков с большим расхождением в районе нижней части нижней челюсти.

Также смещение может отсутствовать и в том случае, когда место перелома находится в области угла нижней челюсти (речь идёт об угловом переломе). Объясняется это наличием своеобразной муфты из мышц-поднимателей, фиксирующихся здесь.

При одностороннем переломе на уровне первого премоляра или клыка образуется два неравных между собой отломка: один малый, другой большой. Первый под влиянием тяги наружной крыловидной мышцы смещается кпереди и вовнутрь, уходя в одновременно вверх из-за тяги височной мышцы и других мышц-поднимателей. При этом нижний край малого отломка несколько разворачивается наружу под влиянием тяги челюстно-подъязычной и жевательной мышц, действующих в такой ситуации наподобие пары сил.

(495) 506-61-01— где лучше оперировать головной мозг

ЗАПРОС в КЛИНИКУ

Источник

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

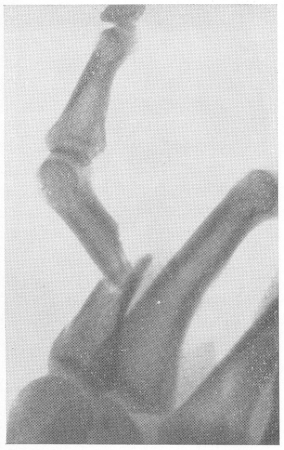

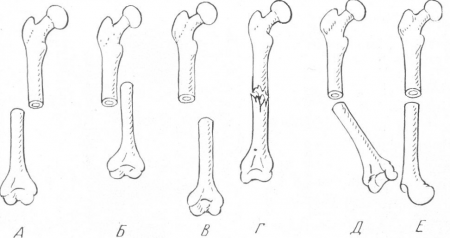

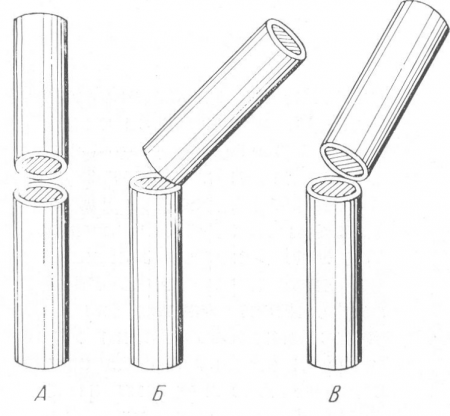

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

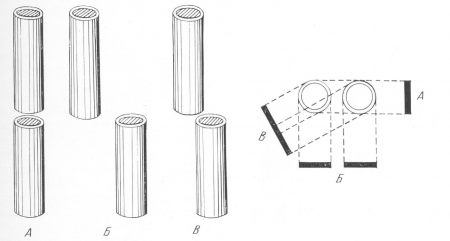

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

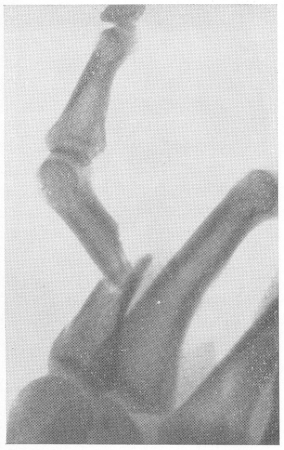

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

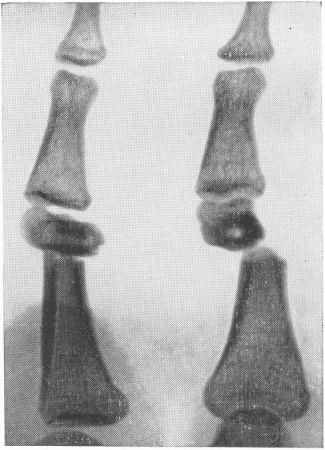

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник