Механизм возникновения переломов

- Вызвать скорую помощь.

- Остановить кровотечение при его наличии.

- Определить, возможность перемещения пострадавшего, до прибытия на место квалифицированного медицинского персонала.

- При изолированных травмах выполнить иммобилизацию повреждённого участка наложив шину.

- Обеспечить пострадавшему лицу полный покой.

- Ввести обезболивающие лекарственные препараты, если таковые имеются в наличии.

Переломы костей

Перелом кости является полным или частичным нарушением анатомической целостности кости при нагрузках, превышающих прочность данного участка скелета. Перелом может возникнуть как после травм, так и в результате заболеваний, сопровождающихся различніми изменениями показателей прочности костной ткани. При переломах тяжесть состояния переломе является обусловленной размерами костей, подвергшихся переломам и их количеством. Множественные переломы трубчатых костей могут вызывать развитие массивной кровопотери и травматический шок.

Существуют так называемые типичные места перелома, которые обычно находятся местах, где кости испытывает максимальную нагрузку, или в местах с низкой прочностью костной ткани прочность ниже. Наиболее широко распространёнными переломами являются:

- переломы в типичном месте лучевой кости;

- перелом шейки бедра;

- оскольчатые переломы голени ;

- переломы плеча (хирургической шейки) ;

- переломы лодыжек;

- переломы костей черепа.

Механизм возникновения переломов

Травматический перелом является повреждением структуры костной ткани при воздействии на нее внешней силы, которая превышает прочностные характеристики элемента скелета. Этот тип переломов является широко распространённым. Возникать он может по различным причинам, включая падение с высоты, ДТП, аварии и заканчивая огнестрельными ранениями. Самыми тяжёлыми принято считать комбинированные и сочетанные и переломы – одновременно нескольких костей или в сочетании с другими повреждениями.

Патологические переломы является переломами костей в зонах их патологической перестройки либо поражения заболеваниями — опухолями, остеомиелитом, остеопорозом и прочим.

Регенерация костей при переломах

Срастание обломков костной ткани после переломов сопровождается образованием новой костной ткани, в результате чего появляется так называемая костная мозоль. Срок заживления перелома колеблются от нескольких недель до месяцев, в зависимости от возраста пострадавшего, места перелома, его вида, взаимного расположения костных отломков, общего состояния организма и т. д.

Симптомы переломов

Переломы является тем видом диагноза, который выставляется на основании клинических данных и может подтверждаться исключительно рентгенологически.

Относительными признаками переломов являются:

- Болевой синдром — боли усиливаются в месте перелома при осевой нагрузки.

- Отёк — развивается в области повреждений.

- Гематомы — появляется в областях перелома

- Нарушение функций повреждённой конечности — невозможность даже небольшой нагрузки на повреждённую часть или значительное ограничение в подвижности последней.

Абсолютными признаками переломов являются:

- Костные отломки, которые при открытом переломе могут быть видными в раневом дефекте.

- Неестественное положение поврежденной конечности.

- Патологическая подвижность — конечность становится подвижной в тех местах, где нету суставов.

- Крепитация (хруст) — определяемый в местах переломов.

Помощь при переломах

При переломах очень важным является своевременное оказание первой медицинской помощи.

Первая доврачебная помощь при любых видах переломах включает в себя:

- Оценку тяжести состояния пострадавшего и локализации имеющихся повреждений.

- Остановку имеющегося кровотечения (при открытых переломах).

- Определение возможности транспортировки пострадавшего до прибытия квалифицированного медицинского персонала.

- Проведение иммобилизации при изолированном переломе путем наложения специальной шины или шины, изготовленной из подручных средств.

Также задачей первой помощи при переломах является уменьшение болевого синдрома, обеспечение пострадавшему полного покоя и не допущение повреждения мягких тканей окружающих места переломов.

Пострадавшего требуется уложить, дать обезболивающие лекарственные средства и создать неподвижность конечности с переломом.

При открытых переломах сразу же после остановки кровотечения на имеющуюся рану накладывают стерильную асептическую повязку.

Использованные материалы

- С. В. Петров Общая хирургия. — М.: 2 издание. 2004

- Ю.А.Орлов Травматология, нейрохирургия — М.: 2002

Источник

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении (под углом 90—75°)

Одномоментная двусторонняя компрессия кости в поперечном направлении

Глава II. Общие данные о повреждениях плоских костей

Глава III. Повреждения костей черепа

Развитие напряжений в костях черепа при внешнем воздействии

Повреждения черепа при вертикальном направлении внешнего воздействия

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном спереди

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном сзади

Повреждения черепа при воздействии сбоку

Повреждения лицевого скелета

Глава IV. Повреждения костей грудной клетки (без повреждения позвоночника)

Повреждения отдельных костей

Повреждения комплекса грудной клетки

Глава V. Повреждения костей таза

Повреждения при ударе

Повреждения при компрессии

Глава VI. Некоторые приемы исследования повреждений скелета

Литература

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные закономерности повреждений скелета человека твердыми тупыми предметами, в особенности частями движущегося автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взглядов на механизмы повреждений костей скелета. Мы поставили своей задачей исследовать характер и особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, а также комплексов плоских костей (черепа, грудной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми предметами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие

тупого предмета может осуществляться под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление краем, всей поверхностью), а также под острым углом

(скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая исключительное многообразие твердых тупых предметов,

которые могут причинять повреждения, мы их сгруппировали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим механизм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диаметрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром формирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится повреждение, мы разделили на две группы: А — предметы, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых

площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены подгруппы по признакам формы повреждающей поверхности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает

повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупого предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными

предметами. Следует отметить, что самые частые и наиболее обширные повреждения возникают в результате действия на тело человека плоских твердых предметов.

При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротивлении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объекта внешним нагрузкам зависит не только от характеристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изучили особенности строения отдельных костей, их комплексов и применили физико-математические методы

расчета конкретных условий деформации костной, ткани. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском

материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами, в том числе и частями движущегося автотранс

порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы,

их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, компрессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направлением действия повреждающего орудия и особенностями формы этих комплексов. Наши исследования, проведенные с применением метода электротензометрии и физико-математических расчетов, показывают, что деформация комплексов плоских костей происходит по законам, обусловленным особенностями их строения. Сравнение формы этих плоских костей с простыми геометрическими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механизмы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупыми предметами, мы изучали также силовые напряжения, возникающие в различных их точках и отделах.

Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздействия и опоры. В точках опоры, как известно из механики, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важно учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные»

трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с помощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных

повреждений. При этом условии можно судить о механизмах травмы и обстоятельствах происшествия при судебно-медицинском освидетельствовании лиц, получивших повреждения от действия твердых тупых предметов. Все это позволило нам составить схемы распределения положительных (сжимающих) и отрицательных

(растягивающих) усилий при различных условиях травмы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме

нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяснении условий и обстоятельств травм, что представляет

важное значение при раскрытии преступлений.

…

Источник

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении (под углом 90—75°)

Одномоментная двусторонняя компрессия кости в поперечном направлении

Глава II. Общие данные о повреждениях плоских костей

Глава III. Повреждения костей черепа

Развитие напряжений в костях черепа при внешнем воздействии

Повреждения черепа при вертикальном направлении внешнего воздействия

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном спереди

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном сзади

Повреждения черепа при воздействии сбоку

Повреждения лицевого скелета

Глава IV. Повреждения костей грудной клетки (без повреждения позвоночника)

Повреждения отдельных костей

Повреждения комплекса грудной клетки

Глава V. Повреждения костей таза

Повреждения при ударе

Повреждения при компрессии

Глава VI. Некоторые приемы исследования повреждений скелета

Литература

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные закономерности повреждений скелета человека твердыми тупыми предметами, в особенности частями движущегося автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взглядов на механизмы повреждений костей скелета. Мы поставили своей задачей исследовать характер и особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, а также комплексов плоских костей (черепа, грудной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми предметами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие

тупого предмета может осуществляться под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление краем, всей поверхностью), а также под острым углом

(скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая исключительное многообразие твердых тупых предметов,

которые могут причинять повреждения, мы их сгруппировали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим механизм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диаметрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром формирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится повреждение, мы разделили на две группы: А — предметы, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых

площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены подгруппы по признакам формы повреждающей поверхности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает

повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупого предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными

предметами. Следует отметить, что самые частые и наиболее обширные повреждения возникают в результате действия на тело человека плоских твердых предметов.

При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротивлении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объекта внешним нагрузкам зависит не только от характеристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изучили особенности строения отдельных костей, их комплексов и применили физико-математические методы

расчета конкретных условий деформации костной, ткани. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском

материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами, в том числе и частями движущегося автотранс

порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы,

их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, компрессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направлением действия повреждающего орудия и особенностями формы этих комплексов. Наши исследования, проведенные с применением метода электротензометрии и физико-математических расчетов, показывают, что деформация комплексов плоских костей происходит по законам, обусловленным особенностями их строения. Сравнение формы этих плоских костей с простыми геометрическими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механизмы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупыми предметами, мы изучали также силовые напряжения, возникающие в различных их точках и отделах.

Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздействия и опоры. В точках опоры, как известно из механики, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важно учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные»

трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с помощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных

повреждений. При этом условии можно судить о механизмах травмы и обстоятельствах происшествия при судебно-медицинском освидетельствовании лиц, получивших повреждения от действия твердых тупых предметов. Все это позволило нам составить схемы распределения положительных (сжимающих) и отрицательных

(растягивающих) усилий при различных условиях травмы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме

нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяснении условий и обстоятельств травм, что представляет

важное значение при раскрытии преступлений.

…

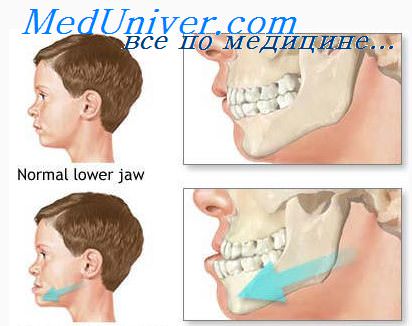

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. — Также рекомендуем «Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.» Оглавление темы «Устранение аномалий прикуса.»: |

Источник