Механизм перелома трубчатых костей

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении (под углом 90—75°)

Одномоментная двусторонняя компрессия кости в поперечном направлении

Глава II. Общие данные о повреждениях плоских костей

Глава III. Повреждения костей черепа

Развитие напряжений в костях черепа при внешнем воздействии

Повреждения черепа при вертикальном направлении внешнего воздействия

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном спереди

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном сзади

Повреждения черепа при воздействии сбоку

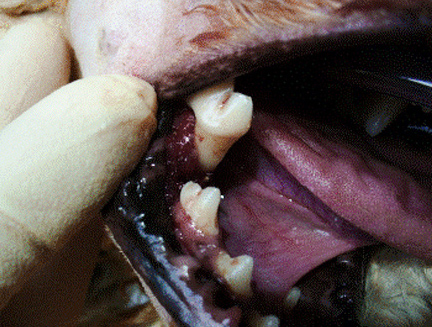

Повреждения лицевого скелета

Глава IV. Повреждения костей грудной клетки (без повреждения позвоночника)

Повреждения отдельных костей

Повреждения комплекса грудной клетки

Глава V. Повреждения костей таза

Повреждения при ударе

Повреждения при компрессии

Глава VI. Некоторые приемы исследования повреждений скелета

Литература

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные закономерности повреждений скелета человека твердыми тупыми предметами, в особенности частями движущегося автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взглядов на механизмы повреждений костей скелета. Мы поставили своей задачей исследовать характер и особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, а также комплексов плоских костей (черепа, грудной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми предметами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие

тупого предмета может осуществляться под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление краем, всей поверхностью), а также под острым углом

(скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая исключительное многообразие твердых тупых предметов,

которые могут причинять повреждения, мы их сгруппировали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим механизм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диаметрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром формирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится повреждение, мы разделили на две группы: А — предметы, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых

площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены подгруппы по признакам формы повреждающей поверхности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает

повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупого предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными

предметами. Следует отметить, что самые частые и наиболее обширные повреждения возникают в результате действия на тело человека плоских твердых предметов.

При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротивлении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объекта внешним нагрузкам зависит не только от характеристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изучили особенности строения отдельных костей, их комплексов и применили физико-математические методы

расчета конкретных условий деформации костной, ткани. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском

материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами, в том числе и частями движущегося автотранс

порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы,

их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, компрессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направлением действия повреждающего орудия и особенностями формы этих комплексов. Наши исследования, проведенные с применением метода электротензометрии и физико-математических расчетов, показывают, что деформация комплексов плоских костей происходит по законам, обусловленным особенностями их строения. Сравнение формы этих плоских костей с простыми геометрическими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механизмы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупыми предметами, мы изучали также силовые напряжения, возникающие в различных их точках и отделах.

Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздействия и опоры. В точках опоры, как известно из механики, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важно учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные»

трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с помощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных

повреждений. При этом условии можно судить о механизмах травмы и обстоятельствах происшествия при судебно-медицинском освидетельствовании лиц, получивших повреждения от действия твердых тупых предметов. Все это позволило нам составить схемы распределения положительных (сжимающих) и отрицательных

(растягивающих) усилий при различных условиях травмы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме

нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяснении условий и обстоятельств травм, что представляет

важное значение при раскрытии преступлений.

…

Источник

Судебномедицинская экспертиза переломов длинных трубчатых костей занимает значительное место при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц.

Механизм переломов длинных трубчатых костей и особенности происходящих при них повреждений костной ткани были в основном изучены клиницистами. Однако в литературе не представляется возможным найти ответ на ряд важных с судебномедицинскои точки зрения вопросов, касающихся повреждения костей. Сюда относится определение по характеру и особенностям повреждений длинных трубчатых костей, с какой стороны был нанесен удар и каково было его направление. Вопрос этот имеет важное значение для органов суда и следствия, так как нередко установление истинного положения потерпевшего в момент травмы оказывается возможным только на основании данных судебномедицинской экспертизы.

Судебномедицинских работ, посвященных анализу переломов длинных трубчатых костей, возникших от действия твердых тупых предметов, в доступной нам литературе мы не встретили.

Мы сделали попытку определить признаки, позволяющие диагностировать направление удара по особенностям и характеру повреждений длинных трубчатых костей.

Для изучения особенностей таких повреждений при ударе твердым тупым предметом мы провели 100 экспериментов на неповрежденных конечностях трупов практически здоровых людей, умерших насильственной смертью. Ряд опытов был проведен на конечностях, покрытых одеждой.

Экспериментальные переломы вызывались воздействием разнообразных по форме твердых предметов, удары которыми наносились при различных положениях трупов, в частности при наличии твердой подкладки под конечностью. Учитывались энергия удара, направление и угол действия силы.

Нарушение кости изучалось на месте, затем часть кости, где локализовалось повреждение, выпиливали, освобождали от мягких тканей и изучали дополнительно.

Результаты экспериментов показали, что при ударе твердым тупым предметом по неповрежденной конечности под углом 75—90° к продольной оси кости целость ее нарушается в месте удара с образованием безоскольчатых или оскольчатых переломов.

Мы не отметили влияния формы ударяющего предмета на характер перелома, что, вероятно, можно объяснить наличием мягких тканей (а в ряде экспериментов — и одежды) на конечности, которые как бы

«сглаживают» неровную поверхность предмета, наносящего травму.

Линия (или плоскость) перелома при такогорода повреждениях костей отличается рядом особенностей. В месте приложения силы линия перелома имеет крупнозубчатый характер, на противоположной стороне — мелкозубчатый.

Направление этой линии, как правило, поперечное. На боковых — от места приложения силы — сторонах она идет в косом направлении.

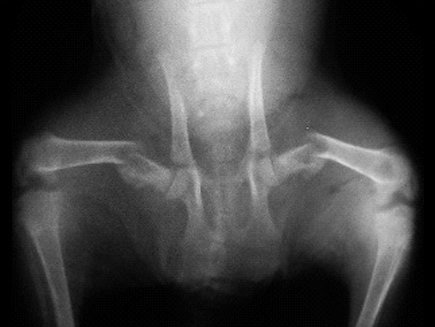

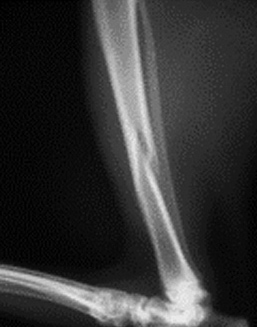

Во всех случаях переломов длинных трубчатых костей, возникших от удара твердым тупым предметом под углом 75—90° к продольной оси кости, были обнаружены трещины компактного вещества кости. Эти трещины отходили от линии перелома на боковых (по отношению к пункту приложения силы) сторонах и образовывали с линией перелома веерообразно расположенные углы, открытые к месту удара (рис. 1).

Если такие веерообразные трещины проходили через всю толщу компактного вещества кости и соединялись между собой, это приводило к образованию осколков.

Рис. 1. Безоскольчатый перелом бедренной кости. Веерообразные трещины на боковой от места удара стороне.

Стрелкой указаны направление и место удара.

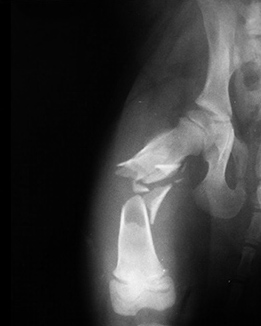

Осколки, имеющие многоугольную (в профиль — треугольную) форму, всегда находились в месте приложения силы. Осколки же полулунной формы располагались, как правило, только на боковых (по отношению к месту удара) сторонах и образовывались за счет пересечения веерообразной трещины с линией перелома (рис. 2).

Рис. 2. Оскольчатый перелом плечевой кости. Стрелкой указаны направление и место приложения силы.

Указанные особенности переломов длинных трубчатых костей (характер зубчатости линии перелома, веерообразные трещины, локализация осколков и их форма), возникших от удара твердыми тупыми предметами, с достаточной четкостью выявлять при рентгеновском исследовании. Это позволило проверить данные наших экспериментов не только при судеономедицинских исследованиях трупов, но и в случаях освидетельствования живых лиц, перенесших травму длинных костей конечностей.

При экспертизе в случаях травмы длинных трубчатых костей твердыми тупыми предметами мы всегда обнаруживали все признаки, которые были выявлены при экспериментальных исследованиях, что позволяло устанавливать направление действия механической силы. Материалы дела, которые, как правило, мы получали после производства экспертиз, во всех случаях подтвердили наши заключения относительно условий возникновения повреждений, в частности о направлении действия механической силы. В качестве иллюстрации практического использования полученных нами данных приводим следующую экспертизу.

В апреле 1958 г. нам пришлось участвовать в экспертизе по поводу эксгумации трупа гр-на Н., 46 лет.

12/XI 1957 г. гр-н Н. был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где, не приходя в сознание, вскоре умер. Шофер, доставивший потерпевшего, на предварительном следствии показал, что он ехал на машине по шоссе и неожиданно увидед сидевшего на дороге человека с вытянутыми в сторону правой обочины дороги (по ходу машины) ногами. Шофер предпринял энергичную попытку свернуть вправо, но при этом, как ему показалось, он переехал через левую ногу сидевшего на дороге человека. Очевидцев происшествия не было.

При судебномедицинском исследовании трупа обнаружена ушибленная рана кожных покровов в правой теменной области; множественный перелом 12 ребер слева; разрыв левого легкого; левосторонний гемоторакс; оскольчатый перелом костей левой голени на -границе средней и нижней третей. Осколки располагались с наружной стороны; на передней и задней поверхностях большеберцовой и малоберцовой костей вее- робразные трещины, образующие с линией перелома углы, открытые кнаружи. На внутренней стороне линии переломов мелкозубчатые, идут в поперечном направлении; на наружной — крупнозубчатые.

Характер повреждения костей левой голени абсолютно исключал переезд через ногу при том положении потерпевшего, о котором говорил шофер.

Экспертной комиссией было дано заключение, что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, могли возникнуть от удара тупыми предметами, возможно, частями движущегося автотранспорта, слева, и не могли возникнуть при обстоятельствах, указанных шофером, доставившим пострадавшего в больницу.

Следствием было установлено, что покойный был сбит незадолго до этого проходившей встречной грузовой автомашиной.

Наши экспериментальные данные и практические наблюдения позволяют считать, что в случаях травмы длинных трубчатых костей представляется возможным при учете других повреждений судить о направлении действия внешнего насилия — удара тупым твердым предметом: 1) в пункте приложения силы осколок кости имеет многоугольную форму, линия перелома — выраженную зубчатость; 2) на стороне, противоположной месту удара, линия перелома имеет мелкозубчатый характер и идет в поперечном направлении; 3) на боковых по отношению к месту удара сторонах возникают трещины компактного вещества кости, образующие с линей перелома углы, открытые к месту приложения силы, а также осколки полулунной формы.

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

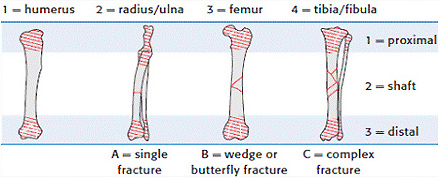

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

Переломы трубчатых костей причиняет быстрое или медленное воздействие силы. В зависимости от вида травматического воздействия или места приложения силы переломы могут возникнуть как в точке действия силы, таки на отдалении.

Местные переломы возникают от удара или сдавления. Это переломы, вызванные изгибом, сдвигом или срезом, сдавленней или компрессией.

Отдаленные переломы возникают вдали от места приложения силы при фиксированных двух концах кости в результате действия продольно, но противоположно направленных сил, приложенных к фиксированным концам кости (изгиб), при фиксированном одном конце и подвижном втором, когда наступает сгибание кости; при сжатии кости в продольном направлении, сопровождающемся углообразным разломом в месте естественного изгиба, где кость имеет угловидную конфигурацию (шейка бедра); при сдавлении кости в продольном направлении (вколоченный компрессионный перелом); при сгибании или разгибании в суставе, резком рефлекторном или судорожном сокращении, вызывающем отрывные переломы (отрыв лодыжек в результате подворачивания стопы); при кручении одного конца кости вокруг длинной оси при фиксированном втором, причиняющем винтообразные переломы. Непрямые переломы возникают от прямого удара («ложный бампер-перелом», или ложный перелом вследствие изгиба), косого удара под углом 30—75° (один или два добавочных перелома), тангенциального удара, вызывающего кручение (винтообразные переломы в случаях ДТП), сдавления (переломы, вызванные изгибом и компрессией), растяжения (отрывные и разрывные переломы), удара, сопровождающегося вращением (винтообразные переломы ребер и длинных трубчатых костей при падении с высоты и пр.).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации изгиба при действии на кость силы под углом 75—90°

Под действием силы кость дуговидно изгибается (рис. 49). На выпуклой стороне кости происходит растяжение, а на вогнутой — сжатие. Кость менее устойчива к растяжению и более — к сжатию. Если действующая сила преодолеет сопротивление кости, то на стороне растяжения начинается разрыв кости, переходящий в трещину, вначале идущую поперечно к направлению длинника кости. Дойдя до так называемой нейтральной зоны, где силы сжатия и растяжения выражены минимально, трещина начинает раздваиваться, образуя костный фрагмент треугольной формы. От линии раздвоения на верхнем и нижнем фрагментах кости образуются веерообразные трещины, иногда соединяющиеся между собой и формирующие осколки полулунной формы (рис. 50).

Последовательность образования переломов костей от деформации изгиба при действии силы на кость под углом 30—75°

При ударе под острым углом (рис. 51) кость одновременно испытывает воздействие, как в поперечном, так и в продольном направлении (правило параллелограмма). В момент удара кость подвергается изгибу в точке приложения силы А (рис. 51а). В это же время возникает волнообразное колебание в области диафиза 2 (рис. 51 б). В этих неблагоприятных условиях кость не может противостоять продольным компрессионным силам, и возникает один или два добавочных перелома, идущих в косопоперечном направлении (рис. 51 в). Один добавочный перелом образуется при ударе под углом 75° — безоскольчатый, имеющий всегда косое направление. Второй добавочный перелом, возникая, как правило, от удара под углом 40—45° к продольной оси кости, имеет почти поперечное направление 4 (рис. 51 г) и четко выраженные признаки «вколачивания», о чем свидетельствуют отходящие от края перелома продольные трещины кости (рис. 52).

Последовательность образования переломов костей от деформации сдвига или среза при резком ударе под углам 90° тупым твердым орудием с ограниченной поверхностью

Такой удар в месте приложения силы вызывает разрыв кости и, как правило, образование кольцевидного осколка с поперечной или косопоперечной линией, от краев которой иногда отходят трещины, образующие осколки, чаще всего ромбовидной формы (рис. 53).

Последовательность возникновения переломов длинных трубчатых костей от деформации кручения

От действия пары сил, вращающихся в противоположные стороны, в кости образуется напряжение, проходящее соответственно винтообразной линии, по которой вначале разрывается кость. Вследствие изгиба цилиндра кости на противоположной винтообразной линии стороне возникает сжатие и образуется прямая линия. По этим признакам определяют направление вращения. Спиралевидные переломы могут быть безоскольчатыми и оскольчатыми (рис. 54).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации сжатия при одновременной компрессии в продольном направлении

Такая компрессия увеличивает поперечник трубчатой кости. В наружном слое возникают продольные трещины от растяжения и поперечные — от изгиба. Нижний конец сломавшейся кости лучше фиксирован, чем верхний. Вследствие этого вклинивается нижний конец, а наползает верхний, вклиниваясь в губчатое вещество нижнего. Такие переломы нередко сочетаются с переломами, продольно раскалывающими нижний конец кости (рис. 55).

Последовательность возникновения переломов костей от деформации сжатия при одномоментной двусторонней компрессии кости в поперечном направлении

Компрессия в поперечном направлении в пределах упругой деформации уменьшает сечение в направлении давления и увеличивает диаметр в направлении растяжения. Разрушение кости начинается с появления продольных трещин от растяжения по наружной поверхности кости вне места приложения силы и внутренней поверхности кости — в зоне действия силы. Продолжающееся действие силы вызывает разрыв кости с образованием треугольных осколков, основанием обращенных соответственно в полость костномозгового канала и к наружной поверхности кости (рис. 56).

Образовавшиеся костные отломки имеют видарок, при разрушении которых вторично возникают продольные трещины.

Сдавление кости под углом менее прямого исдавление со смещением сдавливающих орудий сопровождается образованием «козырька» (рис. 57).

Порядок описания переломов трубчатых костей, причиненных тупыми орудиями травмы

1. Наименование перелома (открытый, закрытый, оскольчатый, крупно- и мелкооскольчатый, раздробление костей, косой, поперечный, винтообразный, вколоченный и др.).

2. Локализация перелома.

3. Высота расположения верхнего конца нижнего фрагмента (измеряется при описании переломов от сдвига и изгиба).

4. Количество осколков.

5. Форма осколков (треугольная, серповидная, пилообразная).

6. Что образуется при сопоставлении.

7. Направление вершины и основания.

8. Ход линий перелома от вершины.

9. Характеристика линий растяжения и сжатия.

Источник