Механизм компрессионного перелома позвоночника

Компрессионные переломы позвоночника относятся к одним из наиболее частых повреждений позвоночника, наиболее часто встречаются компрессионные переломы грудного отдела позвоночника (чаще всего повреждаются нижнегрудные позвонки – Т11-Т12) и компрессионные переломы поясничного отдела позвоночника (как правило, повреждаются верхнепоясничные позвонки – L1-L2).

Механизм возникновения компрессионных переломов позвоночника связан со значительной одномоментной нагрузкой (удар), направленной вдоль оси позвоночника или его резком сгибании, нередко осевые и сгибательные нагрузки сочетаются друг с другом и с ротацией (вращением по оси). Такие повреждения могут возникать при падении на выпрямленные ноги, в результате автомобильных аварий, вследствие спортивных и производственных травм (особенно в горнорудной промышленности). При этом могут возникать повреждения различной степени: от краевых переломов передне-верхнего угла тела позвонка до многооскольчатых взрывных переломов, хотя наиболее частый вариант – клиновидная деформация позвонка в передне-заднем направлении.

Иногда можно встретить такой термин как «декомпрессионный перелом позвоночника», в данном случае речь идет о повреждении позвонка, возникшем не в результате сжатия, а вследствие растяжения позвоночника, при котором повреждается один или несколько позвонков.

Костная ткань и связочно-мышечный аппарат позвоночно столба в нормальном состоянии способны выдерживать очень большие нагрузки и их возникновении компрессионных переломов позвоночника возможно лишь при запредельных нагрузках, однако при патологических изменениях позвонков такие нагрузки могут быт относительно небольшими. Наиболее частый вариант таких изменений – остеопороз, при котором нарушается микроархитектоника костной ткани, снижается ее плотность и значительно повышается риск возникновения переломов.

Если в профильной проекции обычно выявляется клиновидная деформация позвонка, то в передне-задней можно наблюдать снижение высоты тела позвонка и в зависимости от выраженности деформации позвонка выделяют три степени компрессионного перелома позвоночника:

- 1 степень: уменьшение высоты тела позвонка менее чем на треть;

- 2 степень: уменьшение высоты тела позвонка менее чем наполовину;

- 3 степень: уменьшение высоты тела позвонка более чем наполовину.

При переломах 1 и 2 степени смещения отломков нет, при переломе 3 степени есть смещение отломков. Как правило, компрессионные переломы позвоночника 1 степени являются стабильными, 2 и 3 степени – нестабильными, т.е. приводят к нестабильности позвоночного столба. От наличия осколков поврежденного позвонка и степени их смещения во многом зависит вероятность повреждения спинного мозга; особенно высока такая вероятность при разрушении задней стенки позвонка при взрывных переломах, когда осколки проникают в позвоночный канал и повреждают спинной мозг.

Многооскольчатые переломы тел позвонков опасны не только вероятностью повреждения спинного мозга и его корешков, но и внедрением разрушенных элементов межпозвонковых дисков между костными отломками, что в дальнейшем затрудняет консолидацию перелома.

Источник

22.01.2017

22.01.2017

Уход за больными с повреждениями позвоночника, спинного мозга, таза.

Уход за больными с повреждениями позвоночника, спинного мозга, таза

- Причины повреждений позвоночника

- Классификация повреждений позвоночника

- Клиническая картина повреждений позвоночника

- ПМП и принципы лечения повреждений позвоночника

- Вывихи позвонков (самостоятельно)

- Классификация повреждений таза

- Клиническая картина повреждений таза

- ПМП и принципы лечения повреждений таза

- Осложнения повреждений таза

Причины повреждений позвоночника

- Чрезмерное насильственное сгибание и разгибание

- Чрезмерное сжатие тел позвонков (падение на голову, ноги, ягодицы, «травма ныряльщика»)

- Прямая травма

Компрессионный перелом позвоночника

Компрессия — это сжатие. То есть перелом происходит при сжатии позвоночника. В этот момент страдает тело позвонка, а возможно, и не одного. Позвонок сдавливается, расплющивается, деформируется, трескается. Чаще всего тело позвонка сплющивается в передней части, и позвонок становится клиновидным. Если перелом значительный, то задняя часть позвонка из-за деформации может внедряться в позвоночный канал, что приводит к сдавливанию или повреждению спинного мозга. Наиболее часто страдают нижнегрудной и поясничный отделы.

Механизм возникновения компрессионного перелома позвоночника

Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых травм. Они составляют 0,4 — 0,5 % всех переломов костей скелета. Значительное число травмированных – молодые люди. 20-40% закрытых повреждений позвоночника осложняются повреждением спинного мозга различной степени тяжести. Сохраняется значительный процент неудовлетворительных исходов лечения. Инвалидность при осложненных повреждениях позвоночника составляет 95%. Летальность в этой группе больных — до 30%.

Повреждения возникают в момент дорожно-транспортных происшествий, при кататравме, в горнорудной промышленности. В последнее время отмечается рост числа и тяжести травм, что объясняется увеличением количества транспорта, скорости его движения, ростом высотного строительства и другими факторами.

В возникновении различных повреждений позвоночника выделяют 6 основных механизмов травмирующего действия:

- сгибательный;

- сгибательно-вращательный;

- разгибательный;

- компрессионный или вертикально-компрессионный;

- от сдвига;

- от сгибания и растяжения. ка происходит в результате резкого сгибания туловища в момент падения на ягодицы, на выпрямленные ноги, при обрушивании тяжести на плечи пострадавшего.

Возможно возникновение компрессионных переломов с типичной клиновидной деформацией тела позвонка с различной степенью смещения и разрыва заднего опорного комплекса. Такие повреждения отмечаются в шейном, нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника.

Разгибательный механизм приводит к повреждению переднего опорного комплекса позвоночника. В результате форсированного разгибания позвоночника разрывается передняя продольная связка, повреждается межпозвоночный диск, может также возникнуть перелом корней дужек.

Подобное повреждение возникает в шейном отделе позвоночника у водителя в момент запрокидывания головы после удара в его автомобиль сзади.

При сгибательно-вращательном механизмена позвоночник действуют как сгибающая, так и вращающая позвоночный столб силы. Это наблюдается при автомобильной и железнодорожной травме. Повреждаются элементы обоих опорных комплексов позвоночника, возникает переломо-вывих или вывих позвонка. Данный тип повреждения характерен для шейного и поясничного отделов.

При компрессионном механизме повреждения воздействие идет строго по вертикальной оси тел позвонков и межпозвонкового диска Это возможно в шейном и поясничном отделах позвоночника. Повреждающая сила одномоментно резко повышает внутридисковое давление, которое приводит к повреждению краниальной замыкательной пластинки тела нижележащего позвонка. В образовавшийся разрыв внедряется сжатое до предела пульпозное ядро межпозвонкового диска и разрывает тело позвонка на отдельные фрагменты. Чаще имеется насколько осколков, тело позвонка уменьшается в вертикальном и увеличивается в передне-заднем размере. В зарубежной литературе и ряде отечественных изданий такие переломы получили название взрывных (burstfractures).

Для грудного отдела позвоночника характерно повреждение в результате сдвига. Травмирующая сила в данном случае направлена строго во фронтальной плоскости, в то время как нижележащая часть туловища имеет прочную точку опоры. Такой механизм приводит к возникновению нестабильных переломо-вывихов, часто осложняющихся повреждением спинного мозга.

Повреждение от сгибания и растяжения возникают у водителей, которые пользуются неправильно подогнанными ремнями безопасности (seatbeltinjuries). В условиях резкого торможения туловище, неплотно фиксированное к сиденью, продолжает движение. При этом, нижняя часть туловища остается в первоначальном положении, а верхняя устремляется кпереди кверху. Возникающее резкое сгибание и растяжение позвоночника приводит к разрыву связочного аппарата и межпозвоночных дисков, компрессионным переломам тел позвонков.

Значение своевременной диагностики повреждений позвоночника

Ранняя диагностика повреждений позвоночника крайне важна для оказания правильной и своевременной помощи пострадавшему. Поздняя диагностика может быть причиной усугубления травмы позвоночника и, что особенно опасно, привести к вторичному повреждению спинного мозга и его корешков.Причиной несвоевременной диагностики повреждений позвоночника обычно является недооценка тяжести повреждений. Следует помнить, что диагноз ушиба спины , повреждения связок и т.п. может ставиться после того, как полностью исключён диагноз повреждения позвонков.

Классификация повреждений позвоночника

Травмы позвоночника подразделяют на закрытые (без повреждения кожных покровов и тканей, покрывающих позвонок) и открытые (огнестрельные ранения, колотые штыковые раны и т.п.).

Топографически различают травмы разных отделов позвоночника: шейного, грудного и поясничного.

По характеру повреждения выделяют: ушибы; дисторсии (надрывы или разрывы связок и сумок суставов позвонков без смещения); переломы остистых отростков; переломы поперечных отростков; переломы дуг позвонков; переломы тел позвонков; подвывихи и вывихи позвонков; переломо-вывихи позвонков; травматический спондилолистез (постепенное смещение позвонка кпереди вследствие разрушения связочного аппарата).

Кроме того, большое клиническое значение имеет различение стабильных и нестабильных травм. Нестабильная травма позвоночника – состояние, при котором наступившая в результате травмы деформация в дальнейшем может усугубиться. Нестабильные травмы происходят при сочетанном повреждении задних и передних отделов позвоночника, что часто встречается при сгибательно-вращательном механизме травмы. К нестабильным травмам относят вывихи, подвывихи, переломо-вывихи, спондилолистез, а также травмы от сдвига и растяжения. Клинически важным является разделение всех травм позвоночника на неосложненные (без поражения спинного мозга) и осложненные.

Существует следующая классификация травм спинного мозга:

- Обратимые функциональные нарушения (сотрясение).

- Необратимые повреждения (ушиб или контузия).

- Синдром сдавления спинного мозга (может быть вызван осколками и отломками частей позвонков, обрывками связок, пульпозным ядром, гематомой, отеком и набуханием тканей, а также несколькими из перечисленных факторов).

Клиническая картина повреждений позвоночника

- Боль – локальная или корешковая

- Наличие повреждения мягких тканей в точке приложения травмирующей силы

- Вынужденное положение (особенно заметно при переломах и вывихах шейных позвонков)

- Изменение физиологической кривизны позвоночника (сглаженность поясничного лордоза. Усиление грудного кифоза)

- Выступление кзади остистого отростка сломанного позвонка

- Симптом «вожжей» ( у мускулистых субъектов – напряжение длинных мышц спины в виде валиков с обеих сторон остистых отростков повреждённых позвонков)

- Увеличение межостистых промежутков на уровне повреждения

- Перенос веса туловища или головы на руки

- Болезненна пальпация повреждённого позвонка

- Положительный симптом осевой нагрузки

- Псевдоабдоминальный синдром при повреждении поясничных позвонков

- При повреждении спинного мозга

- двигательные и чувствительные расстройства

- задержка акта мочеиспускания и дефекации

- в дальнейшем – трофические расстройства и пролежни

Подтверждение диагноза

Боль, которая возникает во время перелома, не является специфическим признаком такой травмы, поэтому для постановки точного диагноза необходимо провести следующее обследование:

Сделать рентгенографию позвоночника. При этом понадобится прямая и боковая проекция, чтобы обнаружить точное место повреждения и определить степень тяжести травмы.

Компьютерную томографию обычно назначают после рентгенографии, чтобы как можно детальнее рассмотреть область повреждения.

Миелография покажет состояние спинного мозга после перелома. Осмотр неврологом необходим для проверки чувствительности и функциональности нервных окончаний и спинного мозга.

МРТ доктор может назначить, если имеются подозрения на повреждение структур позвоночника.

Денситометрия проводится в редких случаях, чтобы исключить остеопороз.

После всех исследований врач сможет точно поставить диагноз, определить сложность перелома, оценить его опасность и выбрать правильную тактику лечения.

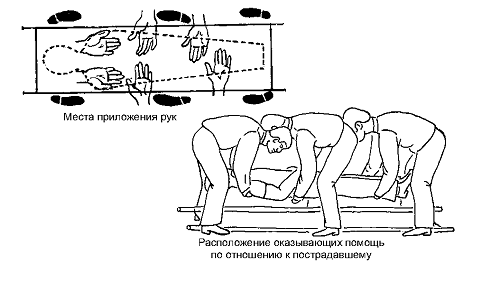

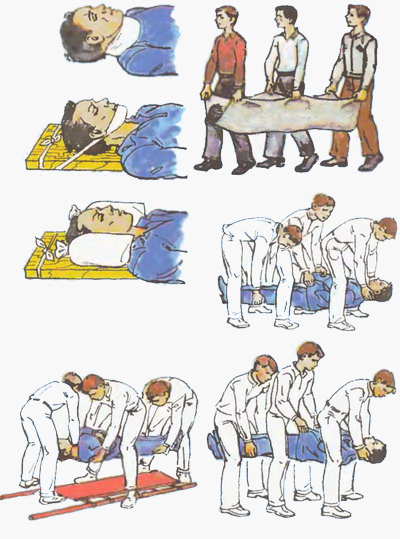

Первая помощь на догоспитальном этапе при повреждениях позвоночника

С первых моментов при повреждении головы и позвоночника пострадавшему нужно оказать первую помощь и доставить в лечебное учреждение. Любое самостоятельное лечение может быть опасным для здоровья и жизни.

Максимально осторожная, она включает несколько этапов:

- положить пострадавшего лицом вверх на жесткую поверхность, не давать ему садиться или вставать;

- из ткани свернуть валик и осторожно зафиксировать область шеи;

- переносить и удерживать тело на одном уровне;

- не перекладывать больного без необходимости;

- не оставлять его без присмотра;

- наблюдать за сознанием, пульсом и дыханием;

- немедленно вызвать скорую помощь или самостоятельно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

Принципы терапии в ЛПУ

- Оказание первой помощи в лечебном учреждении включает: постоянный контроль пульса, давления, введение поддерживающих лекарственных средств.

- Дальнейшее лечение проводится с помощью иммобилизации, вытяжения на специальных аппаратах, корсетов, воротников.

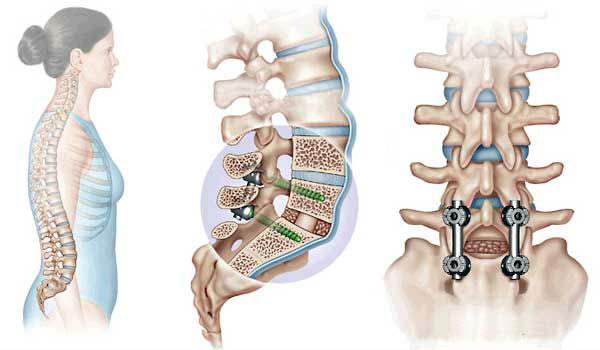

- Операционное вмешательство проводится при неполном поперечном спинномозговом поражении, при сохранившейся симптоматике нервных корешков и при обширной деформации позвоночника.

Принципы лечения переломов позвоночника

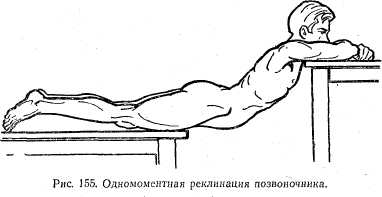

- Реклинация – расправление сжатого позвонка

- Одномоментная (обезболить)

- Постепенная (реклинаторы, вытяжение)

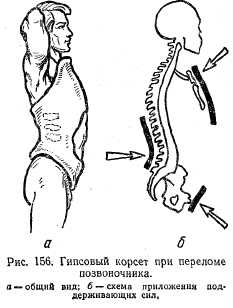

- Иммобилизация гипсовым корсетом после реклинации или оперативным методом

- Трудоспособность восстанавливается через 6-8 мес. (тяж. труд -8-12 мес.)

При выраженных компрессионных переломах тел позвонков основой лечения является расправление сжатого позвонка (реклинация). Реклинация может быть осуществлена одномоментно. Больного при этом укладывают на два столика для рук и ног; средняя часть туловища провисает.

При постепенной реклинации больного в положении на спине укладывают на щит, помещенный на кровать. Под зону перелома подкладывают мешочки с песком или специальную подставку, при помощи которой можно постепенно дозированно увеличивать реклинацию. Небольшие компрессионные переломы не требуют реклинации.

После реклинации накладывают гипсовый корсет или применяют функциональный метод лечения. Последний заключается в создании «мышечного корсета» при выполнении специальных упражнений, направленных на укрепление и развитие мышц спины.

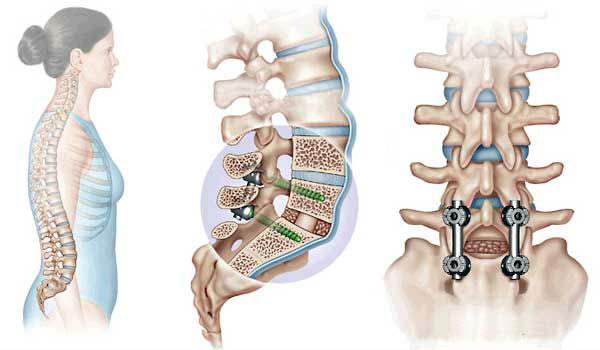

Стабилизация имплантами переломов позвоночника

Иммобилизация переломов позвоночника корсетом

Теги:

234567

Начало активности (дата): 22.01.2017 20:14:00

234567

Кем создан (ID): 1

234567

Ключевые слова:

позвоночник,

12354567899

Источник

Компрессионный перелом позвоночника – это нарушение целостности одного или нескольких позвонков, сопровождающееся их сдавливанием и уменьшением высоты. Проявляется болями и ограничением движений в поврежденном отделе позвоночника. Боли уменьшаются в положении лежа и усиливаются в положении стоя и сидя. Для подтверждения диагноза выполняется рентгенография позвоночника, при необходимости дополнительно назначается КТ и МРТ. Лечение консервативное: охранительный режим, физиотерапия, ЛФК, ношение корсетов и реклинаторов. Хирургические вмешательства требуются очень редко. Прогноз обычно благоприятный.

Общие сведения

Компрессионный перелом позвоночника (от лат. compressio – сжатие) – распространенное повреждение, при котором происходит сдавливание позвонка. Возможен перелом как одного, так и нескольких позвонков. Травма возникает вследствие интенсивного воздействия по оси и/или резкого сгибания позвоночника, иногда – в сочетании со скручиванием. При патологических изменениях в позвонках (остеопорозе, опухолях) причиной перелома может стать незначительная травма, например, сгибание туловища. Лечением компрессионных переломов позвоночника занимаются травматологи-ортопеды.

Компрессионный перелом позвоночника

Причины

Обычно причиной данной травмы позвоночника становится падение или прыжок с высоты на выпрямленные ноги либо падение на ягодицы. Реже компрессионные переломы возникают при автодорожных авариях, природных и производственных катастрофах. При обычных падениях, как правило, наблюдается изолированное повреждение одного или нескольких позвонков. При высокоэнергетической травме возможно сочетание с переломами других костей, ЧМТ, тупой травмой живота, повреждением грудной клетки и мочеполовых органов.

При снижении прочности костной ткани вследствие различных патологических процессов компрессионные переломы позвоночника могут возникать при минимальном травматическом воздействии, например, резком наклоне вперед. Такие переломы называются патологическими. Самой распространенной причиной патологических переломов является остеопороз. Подобные повреждения часто встречаются у женщин преклонного возраста. При множественных переломах возможно существенное снижение высоты передних отделов позвоночника с формированием старческого кифоза и образованием горба. Второе место по распространенности среди патологических переломов позвоночника занимают компрессионные переломы при первичных опухолях и метастатических повреждениях костной ткани.

Патанатомия

Позвоночник состоит из отдельных костей – позвонков, соединенных между собой связками, хрящами и мелкими суставами. Каждый позвонок образован обращенным вперед телом и обращенной назад дугой. В пространстве между задней поверхностью тела и передней поверхностью дуги находится спинной мозг. В норме тело позвонка имеет цилиндрическую форму, высота его переднего и заднего отделов примерно одинакова. При компрессионном переломе передние отделы позвонка сдавливаются, и он принимает клиновидную форму. Повреждение может возникать в любом отделе позвоночника, однако чаще всего страдает переходный отдел (нижние грудные и верхние поясничные позвонки).

Классификация

С учетом уровня поврежденияв травматологии и ортопедии выделяют переломы поясничного, грудного, шейного, крестцового и копчикового отделов позвоночника. Чаще всего возникают переломы нижнегрудного отдела, несколько реже встречаются переломы поясничного и верхнегрудного отдела. Компрессионные повреждения в шейном отделе наблюдаются достаточно редко. Крестцовый отдел представляет собой пять позвонков, сросшихся в единую прочную кость, изолированное сдавление этого отдела по оси с приложением достаточной силы практически невозможно, поэтому обычные компрессионные переломы в этой области не возникают.

С учетом изменения высоты позвонка различают 3 степени переломов:

- 1 степень – уменьшение высоты позвонка менее чем на треть.

- 2 степень – уменьшение высоты позвонка менее чем на половину.

- 3 степень – уменьшение высоты позвонка более чем на половину.

Симптомы перелома позвоночника

Травматическое повреждение неизмененных позвонков сопровождается резкой болью. При переломах в поясничном и грудном отделе часто наблюдаются затруднения дыхания в момент травмы. В последующем пациент жалуется на боли в проекции поврежденного позвонка, иногда иррадиирующие в живот. Боли уменьшаются в положении лежа, усиливаются при кашле, глубоком дыхании, движениях, а также в положении стоя, сидя и при ходьбе. В отдельных случаях (обычно при тяжелых или множественных переломах) может возникать головная боль, онемение конечностей, тошнота и рвота.

При осмотре выявляется незначительный локальный отек области повреждения, ограничение движений, напряжение мышц спины и боль при пальпации поврежденных позвонков. Характерным признаком перелома позвоночника является усиление боли при надавливании на голову пациента, однако проверять наличие этого симптома не рекомендуется, поскольку давление по оси сломанного позвонка может усугубить травматические изменения.

Патологические переломы не сопровождаются резкой болью и могут возникать практически незаметно для пациента. Поводом для обращения к врачу при таких повреждениях обычно становится постепенное усиление болевого синдрома с течением времени, либо онемение рук или ног, вызванное сдавлением нервных корешков. Отек поврежденного отдела на момент обращения обычно отсутствует, отмечаются умеренные боли при пальпации поврежденного отдела. У некоторых больных, особенно – пожилых женщин, страдающих остеопорозом, выявляется горб или избыточная сутулость, обусловленные перенесенными ранее многочисленными компрессионными переломами.

Осложнения

Неврологические нарушения при компрессионных переломах возникают редко. В отдельных случаях костные фрагменты могут смещаться кзади, сдавливая спинной мозг или нервные корешки. Неврологическая симптоматика может появиться как сразу, так и через некоторое время после травмы. Наряду с непосредственным воздействием на нервные структуры, отломки могут сдавливать сосуды, расположенные рядом с нервами. Вследствие перечисленных патологических процессов возникает болевой синдром и онемение конечностей (обычно локальное).

При снижении высоты позвонка более чем на треть (2-3 степень компрессии) может развиваться сегментарная нестабильность – чрезмерная подвижность, «разбалтывание» поврежденного сегмента позвоночника. При нестабильности в поясничном отделе возникает люмбалгия (боль в пояснице) или люмбоишиалгия (боль в ноге и пояснице). Боли уменьшаются в покое, усиливаются при движениях и нагрузке. Если сегментарная нестабильность поясничного отдела сочетается с посттравматическим сужением позвоночного канала, возможно сдавление спинномозговых корешков.

При нестабильности в грудном отделе возникают боли в межлопаточной области, при нестабильности в шейном отделе – цервикалгия (боль в шее), к которой иногда присоединяется боль в плече и головная боль. Еще одним негативным последствием сегментарной нестабильности является ускорение дегенеративно-дистрофических процессов, развитие остеохондроза, артрозов межпозвоночных суставов, протрузий дисков и межпозвонковых грыж.

В отдаленном периоде, особенно после множественных переломов и переломов 2-3 степени возможно усиление кифоза, а в тяжелых случаях – образование остроконечного или пологого горба. Такая патология чаще наблюдается у пожилых женщин, страдающих остеопорозом. Кифотическая деформация позвоночника может вызывать изнурительные боли, а также становиться причиной уменьшения объема грудной клетки и изменения положения органов брюшной полости. В результате возникает одышка, повышенная утомляемость и нарушения пищеварения.

Диагностика

Диагноз компрессионный перелом позвоночника устанавливается на основании характерного анамнеза, симптомов и результатов рентгенографии позвоночника. Снимки выполняются в двух проекциях, наиболее информативна боковая проекция. На рентгенограмме выявляется снижение высоты и клиновидная деформация одного или нескольких позвонков. При необходимости для оценки состояния спинного мозга и его оболочек, а также связок и хрящей позвоночника, назначают МРТ или КТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений больного направляют на консультацию к неврологу или нейрохирургу. Для выявления и более точной оценки степени повреждения спинного мозга применяют миелографию.

При подозрении на патологический перелом, обусловленный опухолью или метастазом, необходимо проведение МРТ или радионуклидного исследования. При подозрении на остеопороз назначают денситометрию и электрофорез белков сыворотки крови. Молодым пациенткам с остеопорозом показана консультация эндокринолога для исключения гиперпаратиреоза.

МРТ ПКОП. Клиновидная деформация L1 с наличием трабекулярного отека (гиперинтенсивный сигнал на STIR) – признаки перелома.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

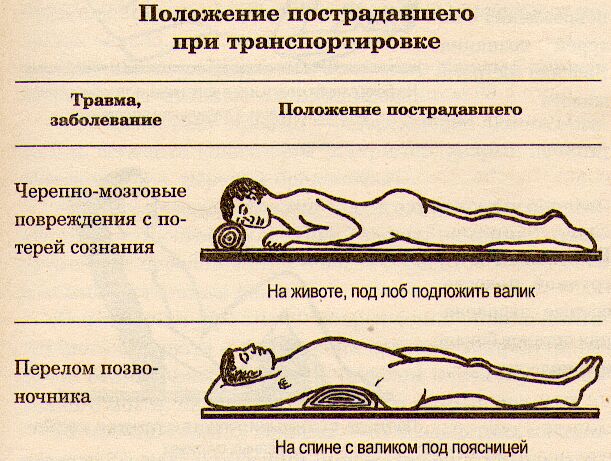

Больного необходимо уложить на жесткую ровную поверхность в положении на спине и срочно доставить в медицинское учреждение. При переломах грудного и поясничного отдела под поврежденную область подкладывают валик. При переломах шейного отдела шею фиксируют мешочком с песком или воротником Шанца. При переломах копчика пациента укладывают не на спину, а на живот. Если жестких носилок нет, больных с компрессионными переломами грудного и поясничного отдела также укладывают на живот, подкладывая под грудь мягкий валик или небольшую подушку.

Пациента госпитализируют в травматологическое отделение, укладывают на кровать со щитом, назначают анальгетики и специальный комплекс ЛФК для укрепления мышечного корсета. Через 6 недель пациента направляют на массаж и физиотерапию (УВЧ, УФО, электрофорез с кальцием). Как минимум в течение 2 месяцев рекомендуют носить специальный фиксирующий корсет. Трудоспособность обычно восстанавливается через 6 месяцев после травмы.

В тяжелых случаях проводятся операции на позвоночнике. При повреждении спинного мозга и спинномозговых корешков операции осуществляются через открытый доступ. При отсутствии таких повреждений возможно проведение малотравматичных вмешательств – кифопластики и вертебропластики. При вертебропластике в поврежденный позвонок через небольшой разрез вводят цемент, укрепляющий кость и не позволяющий ей разрушаться. При кифопластике форму позвонка предварительно корректируют, применяя специальные надувные камеры, а затем наполняют эти камеры цементом.

Нестабильные сегменты фиксируют, используя различные металлоконструкции: винты, пластины, перемычки и стержни. Для восстановления разрушенных позвонков применяют костные трансплантаты. В послеоперационном периоде проводят реабилитационные мероприятия, включающие в себя регулярные занятия ЛФК, массаж и физиотерапевтические процедуры.

Прогноз и профилактика

При переломах 1 степени, своевременном адекватном лечении и точном соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный, особенно в молодом возрасте. Трудоспособность восстанавливается полностью. При переломах 2 и 3 степени в отдаленном периоде возможны боли, повышается вероятность развития остеохондроза, радикулита и межпозвонковых грыж. Профилактические мероприятия предусматривают снижение травматизма на производстве и в быту.

Источник